什么是下肢交叉(剪刀脚) |

您所在的位置:网站首页 › 什么叫悬垂运动 › 什么是下肢交叉(剪刀脚) |

什么是下肢交叉(剪刀脚)

|

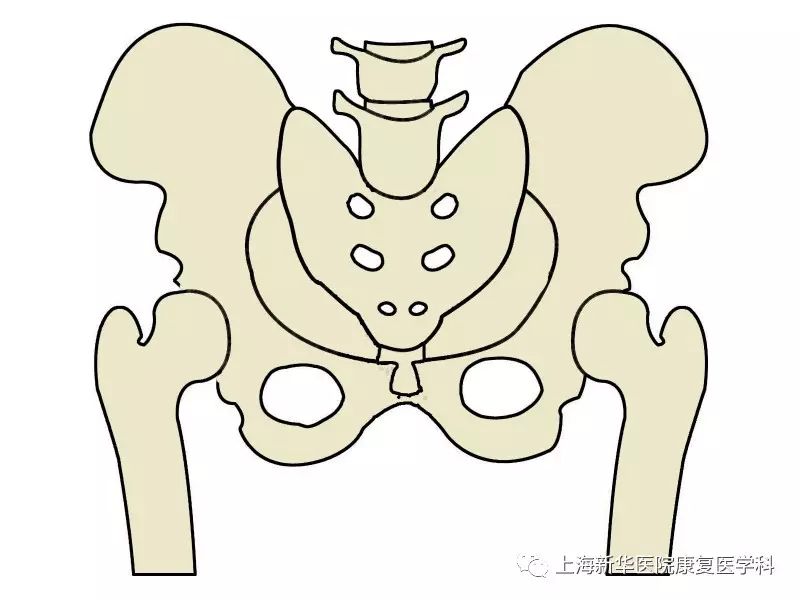

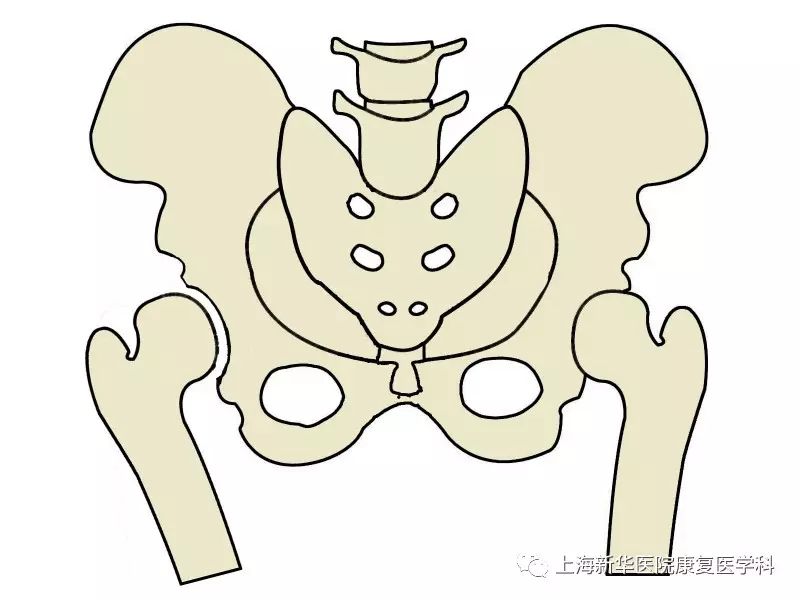

我们知道,脑瘫诊断的必备条件之一就是“运动和姿势发育异常”,包括动态和静态,以及俯卧位、仰卧位、坐位和立位时的姿势异常,应根据不同年龄段的姿势发育而判断。同时,异常姿势也是作为早期筛查的一个重要预警因素。 因此,从今天开始,我们将给大家带来异常姿势的系列文章,一方面让大家通过了解患儿身上常见的异常姿势以便更好地“早发现”,另一方面也有助于指导家庭疗育,因为我们不能放任患儿在家庭中用异常的姿势与运动进行日常生活动作而致使异常姿势与运动的恶化,甚至产生挛缩与变形。 异常姿势产生的原因及危害 脑瘫儿童常伴有肌张力异常,多表现为肌张力增高或降低。由于肌张力的异常,其异常姿势也随之而出现。肌张力增高的脑瘫儿童容易出现角弓反张、下肢交叉、尖足等异常姿势;肌张力降低的脑瘫儿童则容易出现倒U字形姿势、W坐姿、折刀状姿势等。 宝宝长期W字坐姿会使髋关节发育不良、髋关节半脱位等问题;长时间的折刀状姿势则会影响宝宝脊柱的正常发育,易产生脊柱侧凸;角弓反张会影响宝宝的翻身,爬行等生长发育;下肢交叉则会导致宝宝下肢的分离运动,影响宝宝四点爬,走路等功能活动;长期的尖足问题会导致宝宝跟腱的紧张甚至挛缩。  正常髋关节  髋关节半脱位  髋关节脱位 今天我们就来先介绍一下下肢交叉。

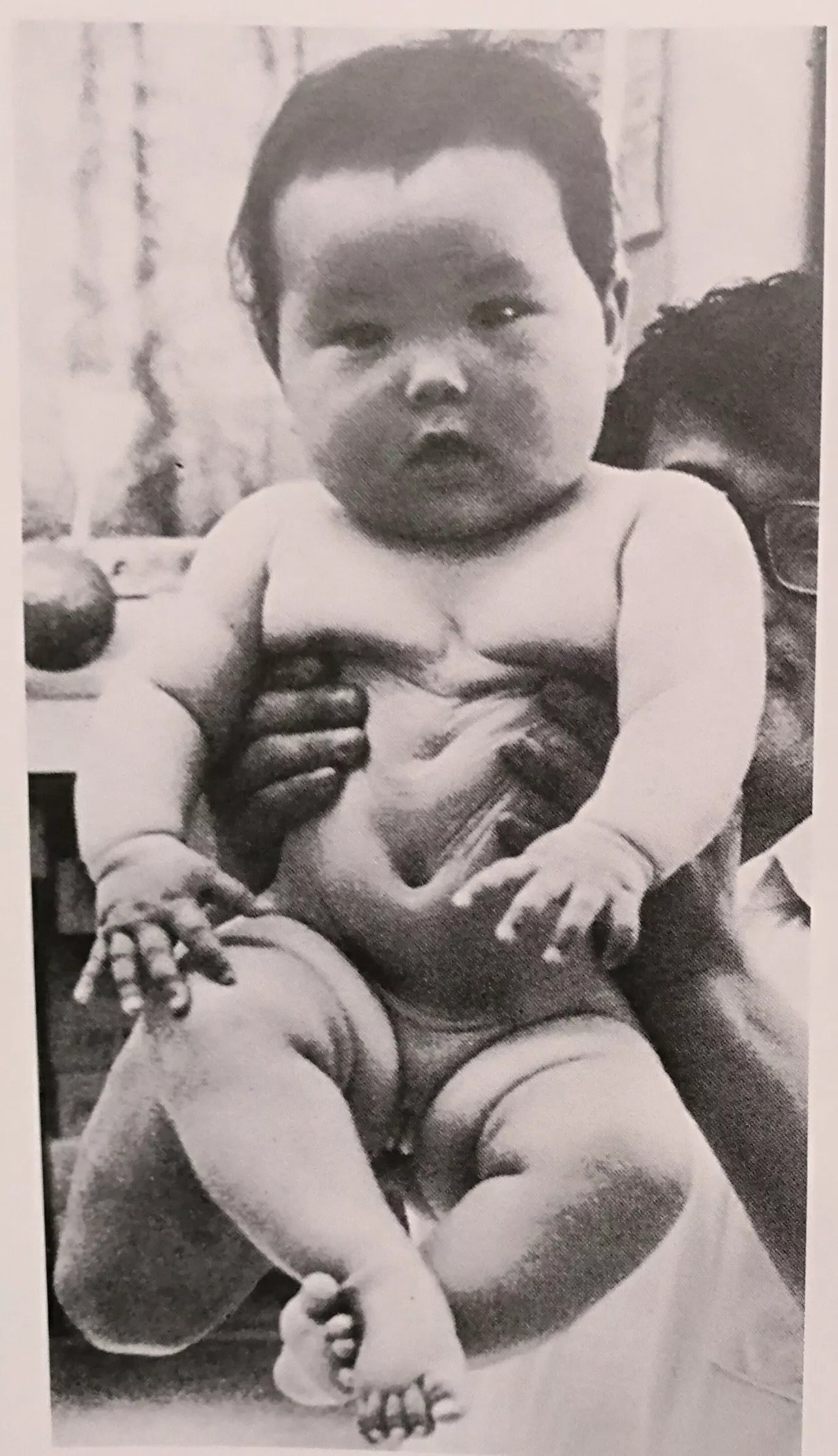

一、什么是下肢交叉(剪刀脚)及其特征 双下肢内收肌肌张力增高,导致双下肢在小腿部分交叉,即所谓的下肢交叉(scissored posture),另外由于双下肢形状看上去像剪刀,也被叫做“剪刀脚”。 下肢交叉是痉挛型脑瘫的特异症状,但下肢交叉在正常儿也可见到,比如下面2张图:

立位悬垂,正常儿,6个月 两下肢表现髋关节屈曲、外展、外旋,膝关节屈曲,两足绞在一起。

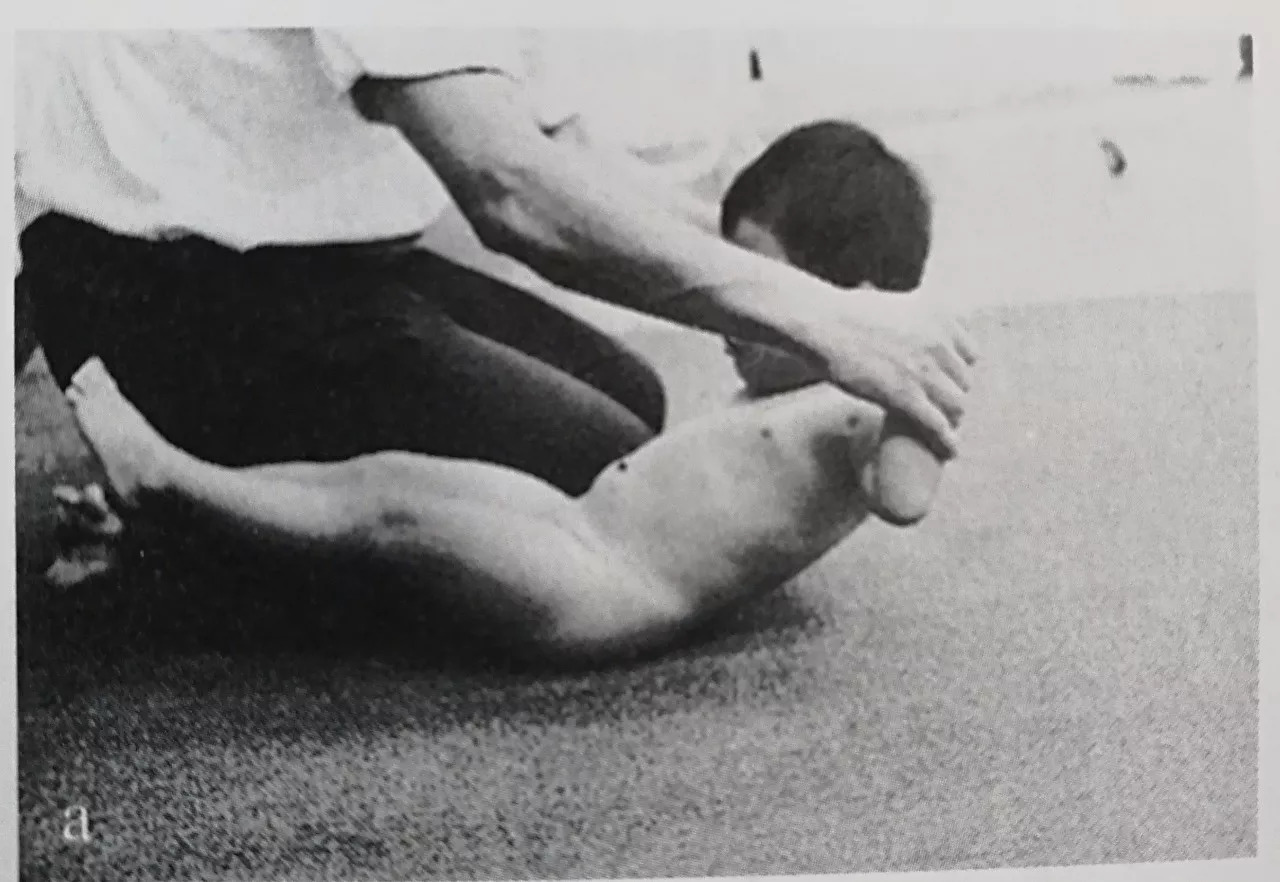

拉起反应,正常儿,1岁11个月 对该年龄的小儿以比较快的速度拉起时,见头部屈曲。缓慢拉起时,在躯干屈曲约15°时,头部前屈在躯干延长线的前方。肩关节外展、外旋,肘关节屈曲位,下肢交叉,伸展。 那如何进行区分呢? 脑瘫下肢交叉的特征就是在各种体位中均表现持续的下肢交叉,但在正常儿这种姿态极少有持续存在,会在短时间内变化为各种各样的姿态。见下面2图的对比。

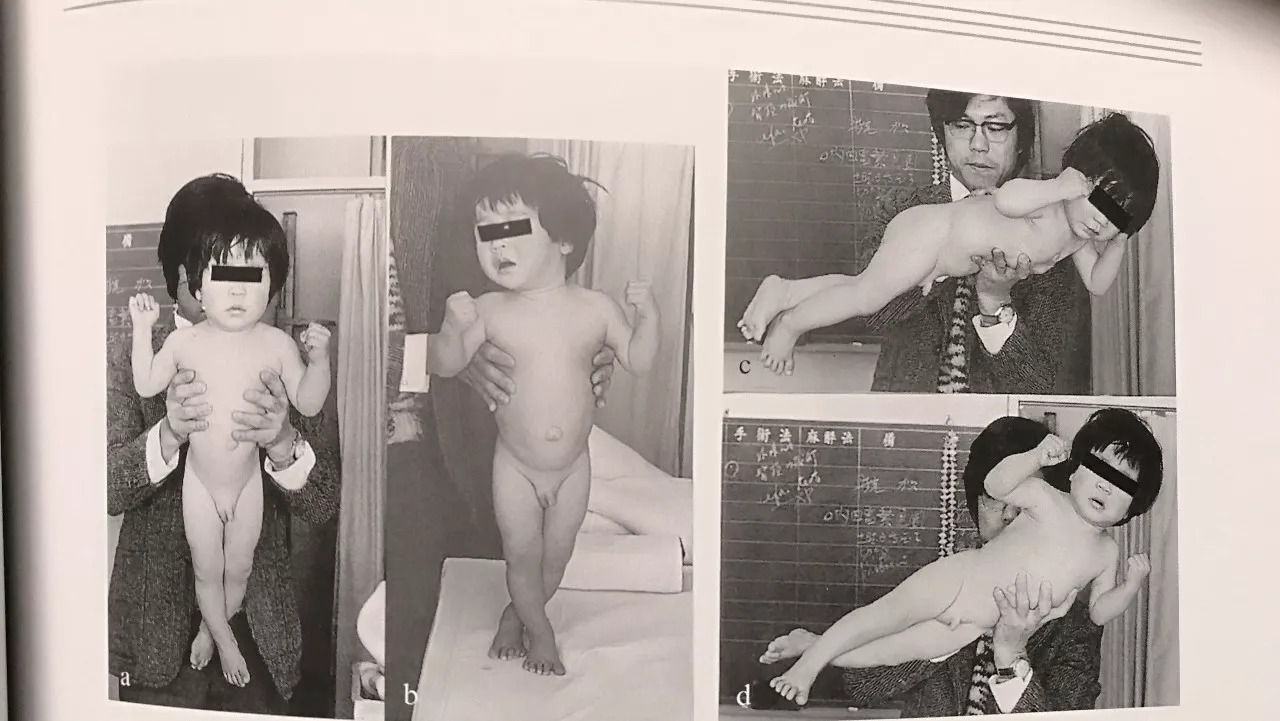

脑性瘫痪(痉挛型双瘫),1岁2个月 胎龄32周,出生体重1708g。立位悬垂时(a)见下肢交叉,而且让其站在床上时(b)、俯卧位悬垂时(c)、斜位悬垂时(d)均可见下肢交叉。

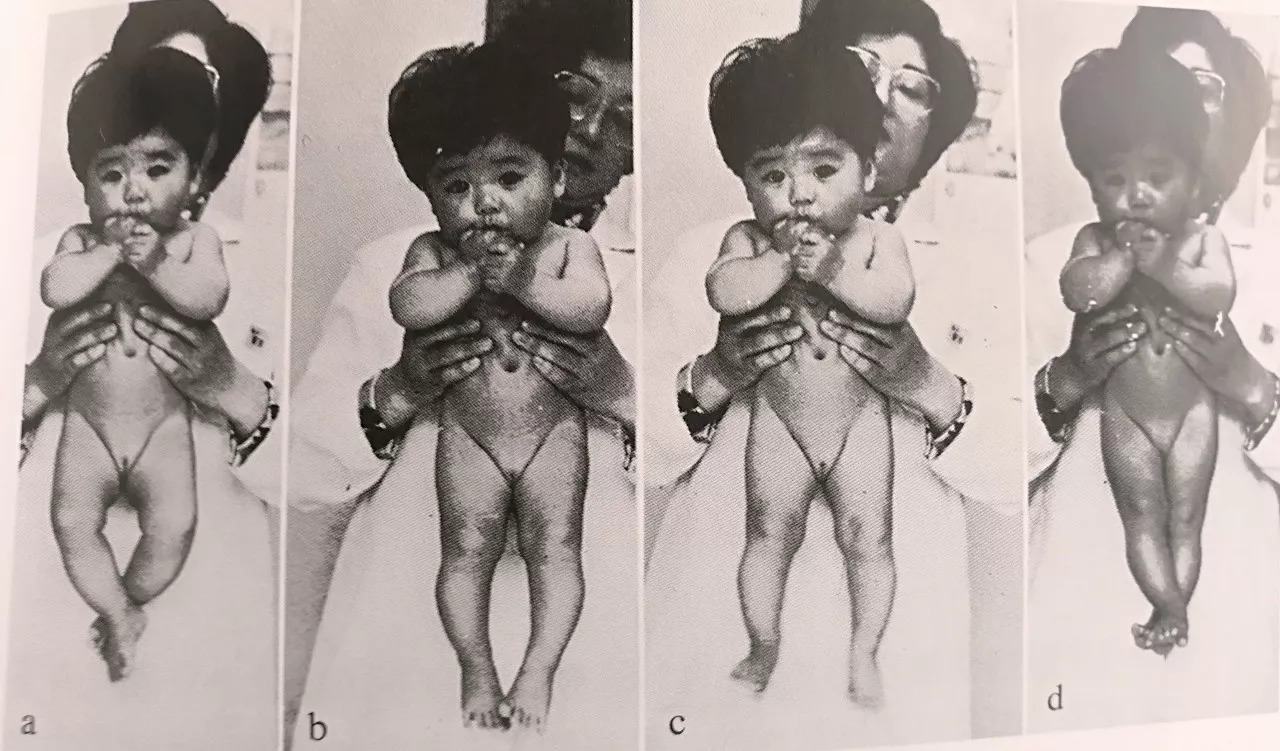

立位悬垂,正常儿,5个月(下肢呈各种肢位),d中为下肢交叉 二、下肢交叉的康复训练 1、被动运动:患儿仰卧位于三角垫上,治疗者用自己的腘窝控制患儿一侧膝关节,双手控制患儿另一侧下肢,依次屈曲患儿髋关节、膝关节和距小腿关节(踝关节),进而外展、外旋下肢,然后伸展下肢同时保持距小腿关节背屈姿势,维持一定时间后回到起始位。该动作应反复进行以达到牵拉内收肌的目的。应注意循序渐进,角度从小到大;患儿在玩具木马上适量运动,会产生持续性牵拉内收肌的作用。 2、主动运动:患儿仰卧位或侧卧位,治疗者手中拿一玩具放于患儿身体外侧,用语言指导患儿踢玩具,以达到患儿主动牵拉内收肌的作用;对于具有步行能力的患儿,可使其扶墙横走,在运动中主动牵拉内收肌,此项训练可促通患儿的运动感知和运动认知能力。 3、关键点控制:患儿坐在小椅子上,屈曲髋关节和膝关节,可降低内收肌的肌张力。 4、日常姿势纠正:孩子仰卧位时可在双腿之间放一个枕头。孩子坐位时,可使孩子双膝屈曲,髋关节外展。

本文参考资料: 1、公众号「上海新华医院康复医学科」:【新华康复科普】向异常姿势说“NO” 2、《小儿的姿势》,有馬正高等著,陈秀洁主译 3、公众号「全球康复资讯」:痉挛型脑瘫常见步态的康复训练 4、《小儿脑性瘫痪的神经发育学治疗法》,陈秀洁主编 ——The End—— |

【本文地址】