【环境权专题】王曦,谢海波:论环境权法定化在美国的冷遇及其原因 |

您所在的位置:网站首页 › 美国宪法修正案第五条规定内容是 › 【环境权专题】王曦,谢海波:论环境权法定化在美国的冷遇及其原因 |

【环境权专题】王曦,谢海波:论环境权法定化在美国的冷遇及其原因

|

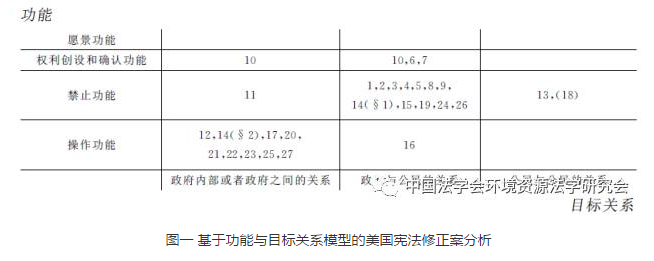

编者按 环境权关涉环境法理论之根本,更与环境法治实践之规范本源须臾不可分离。本期刊发上海交通大学法学院王曦教授、西南政法大学行政法学院张震教授、南京大学法学院吴卫星副教授、中国政法大学民商经济法学院胡静副教授四位学者的环境权论述。四篇文章既立足比较,又扎根中国;既聚焦规范,又关联案例。视野宏大且言之切切,虽观点各异、结论分疏,但都极具问题意识和中国意识。故,以专栏共飨。 摘要:作为一种新型的由宪法或者法律明确承认和规定的公民基本权利,环境权在美国的宪法和法律中都没有得到明确的承认。美国国会未通过关于环境权的宪法修正案;虽然有五个州的宪法虽规定了环境权,但另外四十五个州的宪法没有此类规定;联邦法院和州法院判例普遍拒绝承认环境权。依据美国学者的分析,出现这种情况的原因主要有:美国政治过程中不存在从宪法和法律上创设环境权的的基本结构缺陷;在宪法上确立环境权的主张有违法院的基本职责;环境权入宪提案在功能和“目标关系”上得到国会赞同的概率极低;环境权法定化建议未得到社会的广泛接受;环境权在司法实践中无法得到公平适用。美国环境法的这个历史经验值得引起我们的重视。 关键词:环境权;公民基本权利;法定化;宪法;美国环境法 环境权是一个众说纷纭,没有统一定义的概念。本文所称环境权,指的是作为一种与人身权、财产权等公民基本权利相并列的新型权利。本文所称“环境权法定化”指的是将环境权作为一种新型的公民基本权利由宪法或者法律加以明确承认和规定。在20世纪70和90年代,环境权法定化的呼声在美国分别有过两次高潮。其间有一些学者和议员呼吁通过修改美国宪法、州宪法或者制定《国家环境政策法》将环境权法定化。但这种努力至今没有成功。当前,我国环境法学界和人大代表中也有创设环境权并将其写入《中华人民共和国环境保护法》的主张。环境权在我国有无“法定化”的必要?研究美国环境权法定化的历史经验有助于我们更好地认识这个问题。 一、环境权法定化在美国国会的遭遇 1968年的美国第90届国会记录记载,参议员盖洛德·尼尔逊(Gaylord Nelson)曾提出一项环境质量宪法修正案建议,该建议规定:“每个人都享有对于良好环境的不可剥夺的权利。美国和各州必须确保该权利。”。两年后,他在发起地球日活动时,再次提出这个宪法修正案建议,但是没有成功。 1970年1月22日,尼克松总统在国会发言中指出,美国“70年代的大问题”是如何确保“每一个美国人天生就具有的”不受污染的环境的权利。 1970年的第91届美国国会记录记载,国会众议院议员理查德·奥廷吉尔(Richard ottinger)也提出过一项环境权入宪提案,建议宪法应当确保美国人民“对于……清洁的空气、纯净的水、免于过度和不必要的噪声的权利并确保美国人民的环境的自然的、风景的、历史的和美学的质量不得被剥夺。”这个环境权入宪建议没有被采纳。 在1969年美国《国家环境政策法》的制定过程中,创设环境权的问题在美国国会提出并引起争论。值得注意的是,该年年底通过的该法并没有使用“环境权(environmental right或者right to environment)”概念,而是用一段模糊的语言取代了“环境权”概念。这段模糊的语言是该法的第一节(C)条,即“国会认为,每个人都应当享受健康的环境,同时每个人也有责任对维护和改善健康作出贡献。”。从该法的立法史看,在杰克逊参议员提出的《国家环境政策法》草案中,原本写有“每个人都享有基本的和不可剥夺的健康环境权”一段文字。但这段文字在参议院听证会之后被上述《国家环境政策法》的文字所取代。“基本的和不可剥夺的健康环境权”的提法没有被国会接受。这段立法史表明,美国国会有意避免通过《国家环境政策法》创立一个新的公民基本权利——环境权。 在整个80年代,很少有人提到环境权入宪。直到1996年随着生物多样性保护新议题的提出,这个问题被再次提起。1996年37位州议员向国会发起一项环境权入宪提案,建议在宪法中规定,“国家自然资源是当代人和后代人的遗产。每个人对于清洁和健康的空气、水及保护国家的其它自然资源的权利不得被任何人侵犯。”该建议未被采纳。 总之,环境权法定化的建议在美国国会遭到了冷遇。 二、环境权法定化在美国州议会的遭遇 笔者收集并考察了美国50个州的宪法,得到了一个有趣的发现:在五十个州中,只有十分之一的州,即五个州的宪法承认并规定了作为公民基本权利的环境权。这五个州是夏威夷州、伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、蒙大拿州和马萨诸塞州。 《夏威夷州宪法》直接使用了环境权(Environmental Rights)概念。《夏威夷州宪法》第11条第2款(环境权,Environmental rights)规定:“每个人都享有一种由环境质量相关法律所界定的清洁、健康环境权,包括污染控制及自然资源的保育、保护和改善。任何人都能通过适当的法律程序执行这项权利对抗任何政党、团体或个人,同时受到法律规定的合理限制。”《伊利诺伊州宪法》宣布环境权是个人权利(Rights of Individuals)。《伊利诺伊州宪法》第11条第2款(个人权利,Rights of individuals)规定:“每个人都享有健康环境权。每个人都可按照立法院以法律规定了合理限制和规章的适当的法律程序对任何一方,不论其是政府还是个人,执行这项权利。”。 宾夕法尼亚州、蒙大拿州和马萨诸塞州的宪法仅宣示环境权。它们没有像夏威夷州和伊利诺伊州的宪法那样除了宣示环境权,还进一步规定这项权利可以得到执行。例如,《宾夕法尼亚州宪法》宣示了环境权。《宾夕法尼亚州宪法》宪法第1条(权利宣告,Declara tiono frights)第27款规定:“人民享有关于清洁的空气、纯净的水以及保护环境的自然的、景观的、历史的和美学的价值的权利。宾夕法尼亚州的公共自然资源是全体人民包括后代人的共同财产。作为这些资源的受托人,州政府应当为所有人的利益保育和维持这些资源。”蒙大拿州和马萨诸塞州的宪法的环境权条款与此类似。 由此可见,从数量上看,各州宪法并不青睐环境权,环境权法定化在各州并非普遍现象。美国学者将这种现象解释为这些州的环境权法定化仅仅具有立法试验的性质。美国学者克里丝缇娜·赛米欧尼(Christina.Simeone)指出,“州宪法是新政策和项目的试验场。这是因为项目在全国范围铺开之前,能在更小范围能执行检验它们的概念和可行性。”上述五个州的环境权入宪都发生在美国环境保护运动高涨的年代。这五个州的环境权入宪都发生在20世纪70年代。早的发生于1971年,晚的发生于1979年。这段时期是美国的“环境十年”,即美国公民环境意识觉醒和环境保护运动的鼎盛时期。在环保热情高涨的时代背景下,这五个州通过了关于环境权的宪法修正案。但与此同时,联邦和州的环境保护法律和规章获得快速发展并发挥巨大作用。“在70年代,联邦政府汇集和极大地扩展许多环境保护项目,努力建立一个全面的环境保护法律体系。50个州也效仿联邦政府的努力。”由于环境保护专门法律和规章的完善,从1979年之后,美国也再没有州将环境权写入宪法。其他州没有效仿这五个州的做法。 此外,虽然这五个州的宪法规定了环境权条款,但是这些条款所发挥的作用十分有限。美国著名环境法学者威廉·福特雷尔(William Futrell)认为:“这就像承认任何好的东西一样,承认许多州和其它国家存在一个保障某种形式的环境权的宪法条款,这也是好的;然而,它们在极大程度上更加表明这是一种感情用事的冲动,而不是一种重新安排权力的训练,并且经验……表明它们已经不是环境保护的重要法律工具。”美国学者罗伯特·梅尔兹(Robert·Meltz)也认为:“州宪法中的环境权条款似乎并未像州制定的成文法规体系那样在环境保护中发挥重要作用。” 三、环境权法定化在美国法院的遭遇 在20世纪70年代,美国有不少环境律师试图通过环境诉讼使法院以司法解释的方式从现行宪法中引申出作为公民基本权利的环境权。但他们的努力并未成功。 联邦法院普遍拒绝环境权主张。在1970年的环境保护基金会诉美国陆军工程兵团案中,原告试图以宪法第五修正案(联邦的正当法律程序和财产剥夺条款)、第九修正案(权利保留条款)和第十四修正案(州的正当法律程序和财产剥夺条款)为依据来阻止陆军工程兵在阿肯色河上的筑坝工程。联邦阿肯色州东区地方法院的判决书认为,尽管原告主张的环境权可能在将来得到宪法的承认。但依据当前法律原告未能举出其宪法权利遭受侵犯的事实。 在1971年的艾里诉瓦尔德案(Elyv.Velde,451F.2d1130(4thCir.1971)中,虽然法院承认学界和评论家中有着将环境保护认定为一项宪法权利的强烈呼吁,但它拒绝将原告的这种主张提到宪法的高度。 在1972年的谭勒诉阿姆科钢铁公司案(Tannerv.ArmcoSteelCorp.,340F.Supp.532.)中,原告以宪法为依据指控被告公司的炼油厂排放的空气污染物损害了他的健康并造成巨大的财产损失。原告提出,不论是作为一个整体的宪法,还是宪法的第五、九、十四修正案,都包含并确认公民个人对于健康的环境的实体法权利。联邦德克萨斯州南区地方法院逐个驳回了原告的主张。关于第五修正案,法院认为它有助于约束联邦政府对州政府的行为,但它不适用于针对私人主体的行为。关于第九修正案,法院认为将它解释为创立了一项健康环境权的做法等于法官立法(judicial legislating),是不合适的。关于第十四修正案,法院认为,没有证据证明该修正案的意图在于保护环境权;该修正案没有提供有助于法院对原告的权利是否遭到侵犯和在遭到侵犯的情况下应当为其提供何种救济的标准;行政和立法部门更适于解决环境问题;此类争端应当作为州侵权法的案件而非联邦案件处理。法院的判决书最后说:“本法院认为不论是联邦宪法的第十四修正案还是宪法的其他任何条款都不保障可在法律上强制执行的、能够作为损害赔偿之诉的诉因的健康环境权。” 在1973年的海基登诉联合碳化物公司案(Hagedornv.UnionCarbide,363F.Supp.1061)中,原告明确指控被告工厂的污染行为剥夺了他们所享有的由宪法所保障的下述权利:1、第九修正案所赋予并保护的包括基本人权——生存权在内的呼吸清洁空气和在适宜的环境中生活的权利;2、第五修正案所赋予并保护的生命权、健康权、财产权和充分利用和享受这些权利的权利。但联邦西弗吉尼亚州北区地方法院在判决书中指出,上述权利要求虽得到广泛提倡但通常都被联邦法院所拒绝。该判决书还特别指出该法院所属的第四巡回区上诉法院曾明确拒绝把所谓“不受不必要的和不合理的环境退化和毁坏的侵害的权利”提到宪法的高度。 在1979年关于橙色剂的产品质量诉讼案中,联邦第二巡回上诉法院指出“然而不存在一个关于健康环境的宪法权利”。 州法院在司法实践也不支持州宪法上的环境权条款。环境权一直很少在判例法中被解释或者被执行。“州法院一直限制这些环境条款的影响。州法院不断地坚持这些条款不是自动生效的。州法院在判决中认为,它们没有创建新的权利,在缺乏执行环境条款的州立法的情况下,它们也没有对政府或者私人行动课以新的义务和确立新的限制。” 1984年,三位美国资深环境法教授(犹他州立大学的弗莱得雷克·安德森(FrederickR.Anderson)、华盛顿大学的丹尼尔·曼德尔克(DanielR.Mandelker)和芝加哥肯特法学院的丹·塔洛克(A.DanTarlock)在其合著的经典环境法教科书《环境保护:政策与法》中指出,“环境律师们在提出法定的和普通法的诉因之后,企图抛出一个宪法的诉因,但是这个诉因没有获得成功。” 为什么美国国会、多数州议会、联邦和州法院都对环境权主张持否定态度呢?一个主要的原因是它们都认为,由于无法对“健康的环境”下准确的定义,因此法律不能保障所谓“对于健康环境的权利”。“环境”的含义包罗万象。“健康环境”的含义又因时、因地、因人而异。由于人类对有害健康的环境条件的耐受力有相当大的伸缩余地,更由于人们的社会、经济背景条件的巨大差异,很难确定环境条件在什么水平上是对人类无害的。既然无法确定“健康环境”,那么确定公民的健康环境权就是一个立法者和法院都无法解决的问题。 四、美国法学界对环境权法定化的认识在20世纪70年代美国环保运动风起云涌之时,美国有学者提出了关于环境权法定化的种种建议。弗莱得雷克·安德森、丹尼尔·曼德尔克和丹·塔洛克(A.DanTarlock)在其教科书《环境保护:政策与法》有关章节的“注释与问题”部分中,列举了从1970年到1983年关于环境权入宪的5篇代表性学术论文。但该教科书没有摘用或讨论这些论文,也没有把环境权法定化作为这部教科书的一个专门章节来对待。其他的美国环境法教科书亦如此。可见环境权主张和相关论文没有在学界得到普遍认同。 笔者收藏了从20世纪70年代到本世纪第一个十年间美国流行的的十二部环境法案例文献教材(casebook)。这些教材所附名词索引中都不包含“环境权(environmental right)”这个关键词。这个现象从一个特殊的侧面表明环境权法定化的建议在美国没有得到学界的普遍承认。佛罗里达大学法学教授J·B·鲁尔(J.B.Ruhl)在1997年指出,“在80年代,关于联邦环境修正案的建议几乎完全限于学术圈子”,没有得到社会的广泛认可。 为什么环境权法定化的建议在美国遭到如此冷遇呢?美国有学者对这个问题做了深入思考和发人深省的回答。 哈佛大学法学院的著名行政法教授理查德·史迪沃(RichardStewart)于1977年指出,美国的政治过程(political process)中不存在导致要求从宪法高度确认环境权的基本结构缺陷。他说道:“学者们和诉讼当事人们关于有关环境质量的宪法权利的主张已被法院所拒绝。毫无疑问,法官们对于这种迷惑人的主张的抵制是正确的。这种所谓的权利在宪法文本和历史中都没有基础。尽管这不必然是一个对于环境质量宪法权利的司法承认的决定性反对,但还存在其他的基本障碍。对某些特定利益给予宪法保护的熟悉论证是这些利益被一个‘秘密而孤立的’的少数派所挟持或者这些利益由于政治过程中的基本结构缺陷而长期被低估。这种推理被关于环境质量的宪法权利的倡导者们所利用。他们的理由是环境质量的下降违反了人类健康和生存的‘基本’利益并对在政治过程中没有得到代表的后代人的命运带来影响。然而在过去十年里联邦和州的环境立法的迸发与所谓政治过程由于缺乏关于环境质量的宪法权利而受损的泛泛主张形成截然的对立。”此外,他还指出,宪法上的环境权的主张有违法院的基本职责。他说道,“关于环境质量的宪法权利的定义和实施将对法院带来严重的困难。承认这种权利将对资源带来潜在的巨大影响,因为它要求用限制经济增长和其他措施来扭转现行的环境退化和防止未来的环境退化。这将导致对法院强加决定在环境质量和其他目标之间分配社会资源的最终责任。” J·B·鲁尔(J.B.Ruhl)对本文前述1996年37位州议员向国会发起的环境权入宪提案做了专门研究。他以历次美国宪法修正案获得成功的规律来解释环境权入宪提案失败的原因。他的解释分为模型解释和实证解释两个方面。 一、模型解释 J.B.鲁尔用一个由“功能(function)”为纵轴和由“目标关系”为横轴构成的模型(参见图一)来探讨该项环境权入宪提案在国会得不到通过的原因。 图一中的纵轴表示宪法的功能。宪法的功能共有四种,即“愿景(aspirational)”功能、权利创设或确认功能、禁止功能和操作功能。这四种功能是J.B.鲁尔对27个美国宪法修正案和其他一些国家的宪法文本进行研究之后总结出来的。其中愿景(Aspirational)功能指的是宣示国家政策目标的功能。有些国家在宪法中宣示经济政策、环境政策、教育政策、福利政策等。权利创设或确认功能指的是通过宪法修正案创立或者承认某些权利。例如,宪法第7修正案规定了普通法诉讼中由陪审团审判的权利。禁止功能指的是通过禁止性规定来确立某些权利。例如,宪法第1修正案确立言论自由的权利,即是通过禁止性规定——“国会不得制定剥夺言论自由的法律”而得确立。操作功能指的是规定或改变政府运行规则的功能。例如,宪法第27修正案规定了关于改变国会两院议员薪金的法律的生效时间。 图一中的横轴表示宪法修正案所指向的社会关系或“目标关系”。“目标关系”共有三个,即“政府内部或跨政府之间的关系”、“政府与公民之间的关系”和“公民与公民之间的关系”。 图一告诉我们,从功能上看,第一,美国国会的通过的宪法修正案中没有具有“愿景”功能的修正案。所有的宪法修正案都分属于权利创设或确认功能、禁止功能和操作功能三个区域;没有宪法修正案可归于“愿景”功能区域,即宪法修正案中没有纯粹的“愿景”功能条款。第二,正面创设或者确认权利的宪法修正案极少,只有宪法第6、7和10修正案属于此类。第三,属于禁止功能区域的宪法修正案较多,即相当多的宪法修正案通过禁止性规定来确认某种权利。这类宪法修正案有宪法第1、2、3、4、5、8、9、13、14、15、(18)、19、24、26修正案。第四,属于操作功能区域的宪法修正案较多。这类宪法修正案有宪法第12、14、16、17、20、21、22、23、25、27修正案。 图一还表明,从“目标关系”上看,所有27个宪法修正案,除第13和18修正案以外,都是针对“政府内部或政府之间的关系”和“政府与公民的关系”。第13宪法修正案的内容是废除奴隶制和非自愿劳役,它涉及公民与公民的关系。第18宪法修正案的内容是禁酒,该修正案已被废止。因此,可以说,宪法修正案极少针对公民与公民之间的关系。总之,从总体上看,美国宪法修正案的特点是没有“愿景”功能并极少针对公民与公民之间的关系。 J.B.鲁尔发现,从功能来看,美国国会最倾向于具有操作功能的宪法修正案,最排斥具有愿景功能的宪法修正案。这种倾向性由强到弱的排序为:操作功能>禁止功能>权利产生或者确认功能>愿景功能。从“目标关系”来看,美国国会最倾向于针对政府内部和政府之间关系的宪法修正案,最排斥针对公民与公民之间关系的宪法修正案。这种倾向性由强到弱的排序为:政府内部的和政府之间关系>政府与公民之间关系>公民与公民之间关系。因此,宪法修正案提案得到通过的可能性取决于它满足这种功能要求和目标关系要求的程度。例如,如果一个宪法修正案的功能属于操作功能且其针对的是政府内部的或政府之间的关系,那么其通过的可能性就最大;反之,如果一个宪法修正案的功能是愿景功能且针对的是公民与公民之间的关系,那它几乎不可能被通过。 J.B.鲁尔将图一所示模型及其揭示的规律适用于本文前述1996年由37位州议员所提出的环境权入宪提案,得出了图二所示结果。

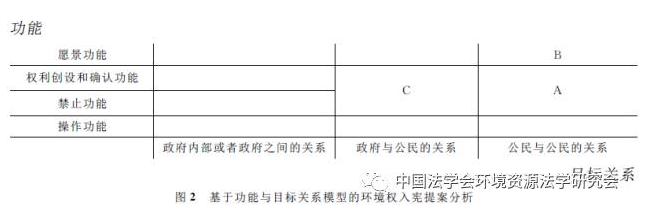

如前所述,该修宪提案有关环境权的文字是“国家自然资源是当代人和后代人的遗产。每个人对于清洁和健康的空气、水及保护国家的其它自然资源的权利不得被任何人侵犯”。J.B.Ruhl认为,首先,从功能上看,这段文字位于“愿景功能”、“权利创设和确认功能”和“禁止功能”的区域。它不具有操作功能,因而不位于“操作功能”区域。但图一表明,具有“操作功能”的修宪提案在国会得到通过的可能性最大。其次,从“目标关系”上看,这段文字所体现的三种功能中,有一个针对的是“政府与公民的关系”,有两个针对的是“公民与公民的关系”和“政府与公民的关系”。而美国修宪的历史表明,针对“公民与公民的关系”的修宪提案在国会议员的倾向性排序中居于末位,最不可能得到通过。由于不符合图一所示宪法修正案所体现的在功能和“目标规律”上的规律,因而这个提案难以得到国会的通过。 二、实证解释 除了上述模型解释之外,J.B.鲁尔还联系实际,从实证的角度对该项环境权入宪提案在国会得不到通过的原因进行了探讨。他以“接受(Acceptance)”、“必要(need)”和“实施(implementation)”三个标准对该提案在国会得到通过的可能性进行了评价。他认为这三个标准构成对修宪提案的两层“过滤器(filter)”。“接受”和“必要”是第一层“过滤器”,“实施”是第二层“过滤器”。修宪提案只有通过了这两层过滤才能在国会得到通过。 关于第一层过滤,即“接受”和“必要”,J.B.鲁尔的结论是环境权入宪提案没有得到社会的广泛接受并不具有体制上的必要性。 就社会的接受程度而言,J.B.鲁尔认为,由于环境权入宪提案的社会支持不足,因而它难以通过美国宪法第5条规定的极其严格的宪法修正案通过程序。J.B.Ruhl指出,就美国的人口来看,对环保态度的基本格局是:极端环保人士(即“绿色”势力,环境权入宪的支持者)占少数;强大的经济产业界或者财产权极端主义者(即“褐色”势力,将财产权和个人经济利益置于集体的环境利益之上的人,环境权入宪的反对者)也是少数;而中间派占绝大多数。这些中间派中的大多数也并非真正的环保主义者。J.B.鲁尔指出,“尽管大多数美国人声称自己是环保主义者,其实他们不论在生活方式上还是在政治观点上都不是真正的绿色。他们放弃环保主义者标志的速度与变成环保主义者一样迅速”。“民意测验显示,自1991年以来,声称关心环境的美国人的人数稳步增长,超过了人口总数的60%并达到了一个可看作主流的高位。然而,在这些‘环保主义者’中只有一小部分通过致力于循环利用、堆肥、水体保育、节水园艺等活动积极地将环保主义作为他们的生活方式。”环境权入宪的支持者多为“绿色”,即少数极端环境主义者。像37位州议员那样的人士在议会中只占少数,他们的力量是有限的。因此,在真正的环保主义者占少数的情况下,环境权入宪要争取足够广泛的社会支持从而通过宪法第5条规定的程序,是很困难的。 J.B.鲁尔进一步提醒道:“然而,在陷入革命狂热之前,对于中间派而言,重要的是考虑在环境质量修正案后面极端派所谋求的长远目标是什么”。他担心,如果环境权入宪提案得到通过的话,极端的“绿色”势力会利用这项修正案的“公民义务”特性,规避宪法的正当程序与财产剥夺条款,挂起一股损害财产权的诉讼浪潮。他质问,这种后果难道是人们所真的期望的吗?他以涉及公民与公民关系并在1933年被废除的宪法第18修正案(关于禁酒)为例,说明对缺乏广泛和深入的社会接受的、由某项关于社会政策的宪法修正案提案所表达的主张应当亮起红灯。他主张,“甚至在一项宪法修正案提案的生命早期,我们也应当从它的支持动力中寻找该修正案在批准后可能引起的灾难的种子的证据。这些种子毫无疑问存在于此项环境质量宪法修正案之中。” 就体制的必要性而言,问题在于环境权入宪是不是贯彻环境保护政策的唯一的选择。换言之,保护环境的目标是否除了宪法修正案没有任何别的手段可以实现?J.B.Ruhl认为,类似环境保护这样的社会政策通常可以通过联邦的或州的政治体制得到实施,不需要通过修改宪法。“如果每一场关于社会政策的斗争都通过宪法修正案来解决,宪法就会开始成为法的立法工具(legislativevehicleforlaw)而非法的建构工具——它将停止作为宪法的存在。”他认为,环境保护的社会政策可以通过普通法律所建立的环境管制和司法得到贯彻。问题在于在法律建立的环境管制和司法体制中是否真的存在实现环保社会政策的体制性障碍。J.B.鲁尔认为这种障碍不存在。他认为这项环境权入宪提案的倡导者们过分夸大了这种体制上的必要性。例如,他们将美国最高法院1995年的美国诉鲁派兹案判决(UnitedStatesv.Lopez,514U.S.549(1995))理解为对宪法商务条款的重新解释并限制了国会制定有关保护公众健康、安全和福利的法律的权威,是一种过分的担心。又如,他们所谓“由于法院禁止私人对州政府提起迫使州政府实施环保法律的诉讼并削弱了国会要求州政府遵守环境法律的能力,所以需要环境权入宪”的理由,也是站不住脚的和不真实的。至于国会是否继续致力于通过制定法律来实施环境保护政策,那是一个政治问题,不是一个需要通过宪法修正案解决的体制问题。 关于第二层过滤,即“实施”,J.B.鲁尔的结论是环境权宪法修正案在实践中无法得到实施。他举出了三条理由。 首先,环境权入宪提案的文字无法转化为法律上可执行的原则(principles)和手段。为了使最高法院通过司法解释和国会通过制定法律来执行,宪法修正案中必须含有某种可供其执行的“抓手”。而为了提供这种“抓手”,修正案必须符合以下三个条件:第一,概念和术语能够得到界定;第二,禁止性规定的参数能够得到描述;第三,对权利的表述能够在执法媒介中细化。但环境权入宪提案往往达不到这三个条件。他以上述37位州议员的环境权入宪提案中那段关于环境权的文字为例,指出环境权入宪的提案往往不符合这三个条件。首先,有一些关键性概念难以定义。例如,“国家的自然资源”的含义便是难以清晰界定的。什么是“自然资源”?除了水和空气等,有些人认为还包括矿产资源。另一些人甚至认为可以是更大的概念,包括生物多样性。什么是“国家的”?是专指联邦政府手中的,还是包括州政府或者地方政府手中的,或者私人手中的自然资源也包括在内?其次,环境权和相关禁止性规定的范围难以界定。例如,“清洁和健康的空气”如何界定?是根据一般公民还是以对污染高度敏感的公民的个人适应能力作为评价标准?又如,“遗产”与法律上的继承权相关吗?继承权如何行使?再如,“后代人”指谁?美国公民还是全世界人民?这些都语焉未详。最后,环境权的执行机制难以具化。在公民与公民的关系上看,当代人和后代人如何通过行使他们的环境权来对抗希望收获木材或者采矿的私人土地所有者?公民能否阻止其他公民采矿、收获木材、开发土地、经营工业或者从事导致自然资源损失的任何其它活动?另外,从政府与公民关系上看,公民是否可以因政府未尽到保护自然资源的责任而依据环境权起诉政府?环境权条款与宪法第5条修正案(财产剥夺和正当程序、公平补偿条款)的冲突如何协调?由于环境权入宪提案以公民与公民关系和公民与政府关系为对象,它可能在普通公民之间引起一场针对日常生活事务的诉讼海啸。 其次,环境权宪法修正案的措辞难以避免不希望的解释。上述环境权宪法修正案的文字无法转化为法律上可执行的原则和手段的问题在很多程度上也是措辞不清,难以避免不希望的解释的问题。如前所述,许多州的宪法环境权条款由于措辞不清而被州法院裁定为“非自动执行的”、“未创设新权利”、“未课加新义务”和“未对政府和私人行动设立新限制”。J.B.鲁尔指出,“具有讽刺意味的是,环境权修正案的支持者希望用文字模糊的文本换取社会接受程度的增加,但正是这种文本将其绿色计划敞开面对他们当初在主张此修正案时所反对的各种攻击。” 最后,环境权宪法修正案不具备表达持久性社会政策的稳定性和灵活性。J.B.鲁尔认为,宪法是表达国家最重要的和持久性价值的地方。宪法修正案的文字必须着眼于未来,在稳定性与灵活性之间达成平衡,否则它会遭遇宪法第18修正案(关于禁酒)的命运。J.B.鲁尔说道,“如同宪法第18修正案,当前的这个环境质量修正案的必然命运,将是耻辱的而非持久的。”因此,他在另一篇文章的标题中将环境权入宪建议称为“好信息,坏主意(goodmessage,badidea)”。 五、总结和启示环境权法定化的建议在美国国会和绝大多数州议会遭到冷遇。联邦和州各级法院普遍拒绝环境权。美国学者们究其原因,认为原因在于环境权法定化在美国面临一系列难以克服的政治上和法律上的障碍。这些障碍主要有: 一、美国的政治过程中不存在导致要求从宪法高度确认环境权的基本结构缺陷; 二、在宪法上确立环境权的主张有违美国法院的基本职责; 三、环境权宪法修正案的功能属于愿景功能且针对的是公民与公民之间的关系,而国会的修宪历史表明这种宪法修正案得到通过的几率几乎为零; 四、环境权法定化建议没有得到社会的广泛接受并不具有体制上的必要性; 五、环境权在司法实践中无法得到适用。 尽管中美两国国情不同,这些原因值得引起我国立法机构和法学界在研究环境权法定化问题时予以重视并联系我国国情来思考。 〔作者简介〕王曦,上海交通大学凯原法学院环境资源法研究所所长,教授,博士生导师,上海市人民政府参事;谢海波,上海交通大学凯原法学院2011级环境资源法博士生。 〔文章来源〕本文刊载于上海交通大学学报(哲学社会科学版)2014年第4期。感谢作者授权,转载请自行联系作者授权并注明来源。 声明 本网站刊载的部分文字、图片、音频、视频以及网页版式设计等来源于网络。 原作者如不愿意在网站刊登其内容,请及时通知本站,本站将予以删除。在此,特向原作者和机构致谢! |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |