崇文门下 |

您所在的位置:网站首页 › 杨永滨书法家简介作品 › 崇文门下 |

崇文门下

|

26年,9490天,钟表滴答滴答地不停走着,一路懵懂,一路幸运。小学时叱咤风云,总在班级小红花榜首留名,学过音乐、画画和写字,最终坚持下来的仅写字一种。高中那些年,带着理科生学不会物理的尴尬,拜一位老师重新学临帖,经意与不经意间,来到北师大念书。家中没什么书学熏陶,只觉得自己于临帖有着几分小聪明,写点什么像点什么罢了,可是一创作就瞎了,总感觉隔座山似的摸不到头绪。与草书初识于大学三年级的上学期,从书谱入手,仔细临习一个学期,期末考试的论语创作虽是集字的,却得到老师的肯定,于是坚定了学习草书的信心,后来的四年里,对大观帖等用功不少。每一个不曾起舞、面壁写大字的日子都使我很充实,在不断的临摹与创作交替中,草书带给我许多快乐和自信。一路走来,我有着心比手急的性格,天真、执拗不会拐弯,长痘痘就成了家常便饭,可想来人生漫漫,坦路太少,很多事,急不来。所以,请时间再慢一点,我想与我的字一同成长,未来,于书法于生活,愿从心所欲,不逾矩。 杨晨硕士书法作品选:

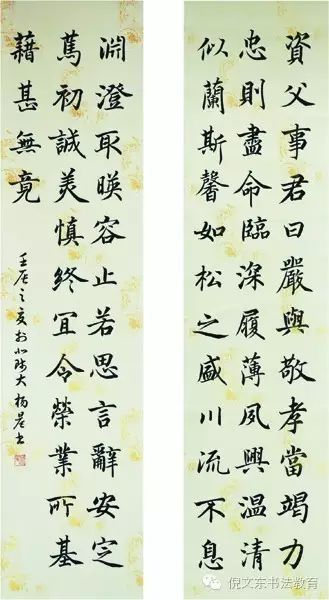

1、选临智永《千字文》,2012年

2、选临杨沂孙篆书,2012年

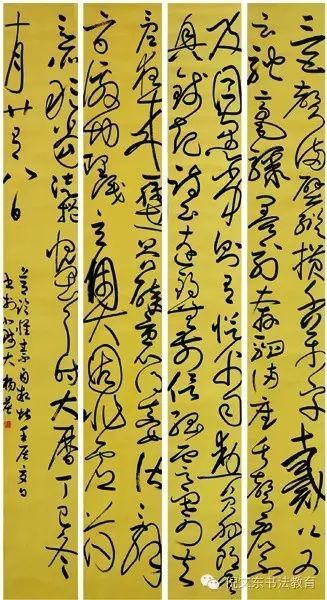

3、选临怀素《自叙帖》,2012年

4、草书《论语二则》,2015年

5、草书《苏堤清明即事》,2015年

6、草书条幅,2016年

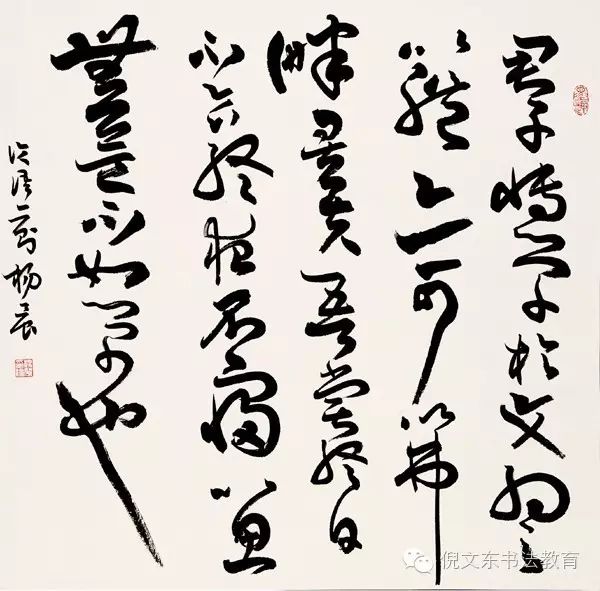

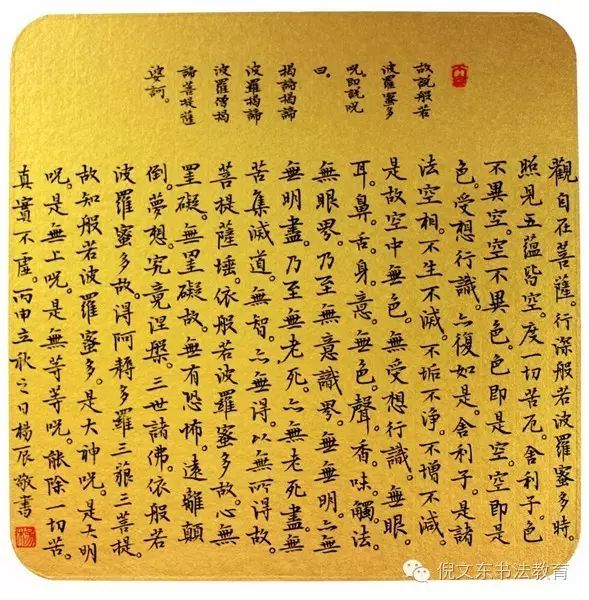

7、小楷《心经》,2016年

8、草书《把酒问月》,2016年

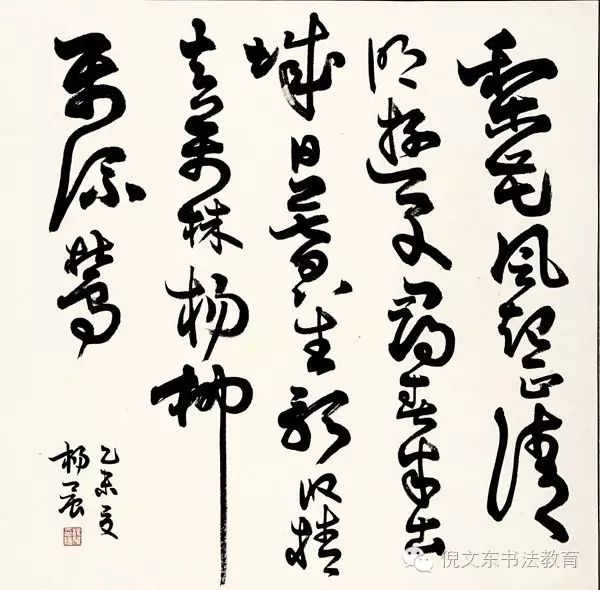

9、草书《论语二则》,2015年 杨晨硕士论文选: 康有为与梁启超书法观之比较 杨晨 康、梁二人的性格对比明显,康南海有着因循传统、执守不变的个性特点,梁任公却一直善变着,与时代同进退。在康有为写给梁启超的诸多信件中,有这样一段极其生动的文字:“总而言之,汝真一极流之质,吾一凝质,望汝后勿再流而已”。文中的两个词语引人深思:“流质”与“凝质”。康有为自信地称自己为“凝质”,而用“流质”来斥责徒弟梁启超,希望他能改变其善变的性格。面对这样的“教诲”,我们来看看梁启超本人是如何理解的,他在《清代学术概论》中谈及自己与老师康有为的差别时说道:“启超与康有为最相反之一点:有为太有成见,启超太无成见,其应事也有然,其治学亦有然。有为常言之:‘吾学三十岁已成,此后不复有进,必不必求进。’启超不然,常自觉其学未成,且忧其不成,数十年日在旁皇求索中。故有为之学在今日可以论定,启超之学则未能论定。然启超以太无成见之故,往往徇物而夺其所守,其创造力不逮有为,殆可断言矣”。文中梁任公记录了老师与自己的处世之别,认为老师是胸有成见并才气超群的,三十岁即学业大成,相反自己却一生都在上下求索,毫无成见。“凝质”与“流质”这两个意思截然不同的词汇,对应着“不变“与“善变”,代表着两种相反的性格,一个表现为执着、自信、强毅、拘文牵义等,另一个则表现出随和、多变、机智、多为流俗所动的特点。在清末民初这样一个社会大变革时期,如此鲜明的个性差异必定会一定程度上影响他们的学术旨趣、政治选择、书法学习与实践观念等方面。 一、书法取法之异同 清代科举制度盛行,读书人为了改变人生的命运,都致力于乡试朝考,因此都要努力练习白折子、大卷子字,这是一些具有“乌、方、光”之特征的楷体字,被称为“馆阁体”。为了适应白折子、大卷子的考试要求,写出法度谨严,规矩古板,楷法遒劲的应试笔迹,那时候的读书人以学习颜、柳、大小欧和赵体书的为多。当然,康有为与梁启超也不例外。少年时代的他们同其他读书人一样,为了考取功名,光宗耀祖,跟随父辈或先生照例进行“馆阁体”的严格训练。随着时光流逝,康有为的书法取法方向发生很大变化,他在《广艺舟双楫》中开始尊魏卑唐,但却丝毫没有动摇颜书在他心中的地位,他一直钟情于颜真卿的书法: 大卷弥满,体尚正方,非笔力雄健不足镇压,宜参学颜书以撑柱之。颜碑但取三本,《臧怀恪》之清劲,《多宝塔》之丰整,《郭家庙》之端和,皆可兼收而并用之。先学清劲而美其根,次学丰整以壮其气。——康有为《广艺舟双楫·干禄第二十六》 梁启超早年拜康有为学书时,深受颜体的影响。晚年回忆起这段学书经历也是印象深刻: 吾少年喜临《家庙》及《臧怀恪》,故不得善拓,亦终于未有人,四年前初得此碑,以学隶余力偶一临写,便觉得别有县解。——梁启超《碑帖跋》 康有为到了30岁左右的时候仍旧屡试不中,在受到阮元、包世臣等人的影响后,转变了他的书学思想,开始了崇碑的历程。康南海一生身体力行“碑学”之说,无论是在理论上还是实践上都为清代后期书法别开天地起到了积极推动作用。他用一段话归结了自己的学书方向: 吾执笔用九江先生法,为黎、谢之正传;临碑用包慎伯法。慎伯问于顽伯者。通张廉卿之意而知下笔,用墨浸淫于南、北朝而知气韵胎格。惜吾眼有神,吾腕有鬼,不足以副之。——康有为《广艺舟双楫·述学第二十三》 朱九江先生即朱次琦,是康有为同乡前辈,擅写榜书,康有为喜作大字正得力于朱九江先生。朱氏取法颜真卿,深深影响康南海的用笔,因此康氏外拓的体势,潇洒自如的姿态,以及行笔转折处多取圆势的笔法多得益于颜字。康氏的书法风格,主要得力于北魏《石门铭》,并兼取山东“四山摩崖”刻经和《泰山经石峪金刚经》。由于他以北朝摩崖大字为主要取法途径,故其体势开张恣意,用笔浑厚圆浑,结字多奇拙之趣,善作擘窠大字。另外,康有为曾学习《琅琊台》、《峄山碑》,又学李阳冰、邓石如,因此,他的书法作品多中锋用笔。 总的说来,南海先生的书法学习是一个遍食诸方、上下求索不断累积的过程,他择善而师,汲取了历代书人的成功经验,对属于楷书范畴的北魏碑版进行了大胆变化,创造出了具有自家面貌的魏体行书。对于这一创新,康有为自己的评价是: 鄙人创此千年未有之新体,沈布政子培望而识之,郑叔同识而夺之,移赠翰臣,得入哉!(香港中文大学藏康有为楹联跋) “千年未有之新体”,从书法史的角度客观论之,康氏的这一自诩,并非大言。“康体”的出现,一改长期以来行草书追求潇洒飘逸、清秀典雅的取向,以其迟重稳健、大将厉兵之姿开辟出一条新路,是一种完全不同于人们审美习惯的新型风格。 梁启超开始时的书法取向如前所述,想得翰林的他深受馆阁体的影响,以颜、欧字体为主,直至晚年也总觉得自己不脱大卷子气味。1890年,问学于康有为门下后,其书法也开始“变法”,放弃唐碑,转而精研北碑与汉隶,其楷书也逐渐脱离了馆阁体的藩篱,多以魏碑中的扁、方为基调。1898年戊戌变法失败,梁启超流亡日本,在日本期间,除了从事社会活动与著述之余,他保持以书法临池为日课,笔耕不辍,尤其对临帖情有独钟。因此,他为后人留下了大量的书迹、碑刻题跋、书跋、画跋和难以胜计的信札等,这些书迹不仅具有较高的学术价值,而且也具有很高的审美价值。 1912年以后,梁启超回到中国,在繁忙的政务和著述之余,仍钟情于他的业余爱好,只要一有机会,便会临帖写字。1916年,他再次专注于欧阳询的《化度寺碑》,以此为日课,精心临习。同年,梁任公自题的《盾鼻集》与《饮冰室自由书》,字迹古朴、厚重,款跋非常讲究,结体规整,笔迹娴熟。 梁任公书法以北碑为宗,兼取帖法,“心不厌精,手不忘熟”,加之学识渊博,视野宏阔,故能以文驭野,以雅化俗,得天真自然之趣。这一时期,梁启超的书法风格已经有了很大变化,在深入细致的书法研究中,他已经意识到了书法个性形象表现的重要性,于是篆刻了一枚专用书法的印章,印文曰:“任公四十五岁以后所作”。梁氏五十岁以后的书法受欧阳通的影响很大,然也能像小欧学大欧那样,摄其精神而不袭其貌。晚年他在题《道因法师碑》跋时颇有心得地总结说: 大令学右军而加放,兰台(欧阳通)学率更而加敛,皆涉其精神而不袭其面貌,故能自立也。兰台得力《化度》最深,而收敛谨严达乎其极,若书家有狷者,吾必以小欧当之矣。其入骨鲠亦肖其书。——梁启超题《道因法师碑》 可见梁启超经历的是从唐楷到魏碑再到欧阳通的变化过程。康氏扬碑抑帖的主张对他的影响是巨大的,使他走上了崇碑的道路,经过自己的不断分析与思考,最终形成了自家的风貌。他将唐代的楷法和汉隶的笔意融入魏碑,使刚柔相得益彰,结体上多以魏碑的扁方体势为主,但欧体楷书的险峻特点仍隐约可见。其用笔主要以方笔为主,圆润为辅,字中的横画常在收笔时上翻,捺笔又伸展外拓,整体的书迹给人汉碑隶意犹存之感。 二、书法实践风格之异同 梁启超40岁以前的书法实践多被认为是承袭阶段,受康有为的影响很深,而其后,直至50岁以后是他书法风格的升华期,体现出与康氏书法风格的很大不同。康有为具有气格开张、纵横挥扫、中锋紧敛而方圆兼备的书风,用他自己的两句诗来比喻是最贴切的:“云垂大野鹰盘势,地展平原骏走风”。有人对康氏书风做过如下分析:也许康有为生于衰败的王朝末世,报国无门的愤慨只能发之于笔墨。在清季民初这样的乱世,他的作品中总流露出一种不安的苍凉之感。总的来说,他的书风豪迈苍茫,充分体现了他在政治生涯上的豪迈恢宏的性情气质,笔力劲健,沉劲入骨。而梁任公的书法是学者之风,字法淳古,具有浓厚的书卷气,外示金石之质,中含清刚之气,用笔矜持稳健、坚韧而有脊梁。有关康、梁二人书风的不同,沈从文先生在《谈写字》中这样写道: 南海先生实代表“广东作风”,启近代“伟人派”一格。反不如梁任公、胡展堂同样是广东人,却能谨守一家法度,不失古人步骤,转而耐看。——沈从文《谈写字》 评价中我们可读出沈先生个人的偏好与比较,但对于二人的艺术造诣,我们无法真正的比较出高低,终只能归于“仁者见仁,智者见智”的结论。尽管如此,笔者在这里希望通过对点画、结体、章法等方面分析比较,对康有为与梁启超书法作品风格的异同之处的揭示有所帮助。 1、圆转恣意与斩截沉实 在运笔上康南海书写以平长弧线为基调,转折处以圆转为主,因他喜用羊毫笔,常将长锋羊毫笔端平铺,运行速度平匀,发挥出笔特有的浑厚。在字形体势方面,南海先生采取了南北朝碑刻的普遍形态,中宫紧结严密,四周疏宕开张。中宫的紧密体势决定了单个字形的稳固端正,四周的舒展畅达则造成了字形之间的避让呼应和通篇气势的纵意连贯。康氏作书,常横画平出,首尾相齐若浮于水面,竖画直下,起止互对如律以准绳。这种外形上的横平竖直,一方面是书写时用笔深入刻画,力量充足的结果,另一方面也是作者追求浑穆峻拔气象的结果。此外,书法中加上撇、捺的伸展放逸,逐渐形成了奇正相参、纵敛有致、生动跌宕的独特风貌。 而梁启超的楷书用笔斩截翻折,笔力非常沉实,点画既方峻又顾盼生姿,给人寓巧于拙的感受。他常说学北魏楷书应该“从方正严整入手为是,无论做人做事,都要砥砺廉隅,很规律,很稳当,坚有脊梁,显出骨鲠才好”。透过梁氏的书法,犹如看到了他勤恳治学的严谨态度,他的笔下虽时露锋芒,但气息终能停匀内敛,仿佛一切皆在掌控之中,收放自如。 2、干枯跌宕与平和儒雅 康有为于1927年生病离世,如图康氏这幅行书作于1924年,是他晚年书风的代表风格,意在追求血肉丰满、酣畅淋漓的境界。运笔上,多作逆锋涩笔,曲中见直,伏中寓起。行走间,时见枯笔,收尾时,似粗服乱头,在不顾一切的挥洒中宣泄内心的情感,显得大气磅礴,苍老生辣。康氏喜作捻管,如作品里能经常看到裹锋绞转的笔势,墨枯而数笔连绵不断,但如此不修边幅、不拘泥于起止转折等细节,有时也会给人“笔不从心,手不逮意,终不免给人一芜杂印象”。 梁启超的这幅行书亦是他晚年成熟风格的作品,虽然带有些许北魏体的意味,但已大多摆脱“大卷子气味”。这已是他自由自在的行书风格的完成式,用笔控纵自如,富有变化,结体老道,颇具风华。如果我们说他的楷书是方正的“标准体”,容易显得刻板沉重的话,那五十二岁以后的行书则是化沉重为轻松的“生活照”了。于笔墨间随心应手,在“注意不注意之间”,把他认为书法所具有的“线的美”、“力的美”、“光的美”流畅而自然地表露出来,仿佛于流动的旋律中娓娓道出他对书法的那份理解。陈永正教授曾对梁启超书法做出比较客观准确的评价:“梁氏一生,遵循传统书法中的’古法’,努力探索新路,以其清隽平和的韵致,恂恂儒雅的气度,给以’阳刚’为主体的碑学书法带来’阴柔’之美,丰富了中国书法的文化意蕴。” 三、结语:康有为与梁启超书法观的影响与评价 谈到康有为在中国近代书法史上的贡献,多数学者认为他是集碑学之大成者。康氏及其《广艺舟双楫》里最大的突破就是创新,提出了本汉、宝南、尊碑、取隋、卑唐、抑帖等书学主张,建立了清代以来最为完整的碑学理论体系,指明了清末碑学的发展方向。法国美学家丹纳认为,“作品的产生取决于时代精神和周围的风俗”,“要想了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因”。在此,艺术被认为是一个时代的精神缩影,而书法作为其中之一,不仅可以反映出人们的审美取向,还能映射历史的变迁与时代的风貌。当靡弱的书风占据书坛,康氏倡导了碑学运动,主张“尊碑抑帖、尊魏卑唐”,提出了一种阳刚雄强的书风,但在操作中却未免矫枉过正,碑学运动被另一些革新派推向高潮,形成了弃帖尊碑上的盲目崇拜,最终导致了碑与帖水火不相容的关系。有人说《广艺舟双楫》带有极强的政治功利性,是康有为宣扬政治思想的一面旗帜,这样的评价也许未免太绝对了,但这并不能动摇这本书在书法界产生的轰动效影响。然而,伴随着康南海自身思想性格方面的某些局限性,他的著作以及书学思想不可避免的存在这种那样的不足,包括偏执、主观、激进、随意发挥的成分。在这里要提到的是康有为历经沧桑的晚年,他对自己过去的武断进行了反思,1915年在康有为写给罗掞东的信中说道:“抑凡有得于碑,无得于帖,或有得于帖,无得于碑,皆为偏至”。同样,在1918年,即康有为60岁时,在题跋郑叔问的手写诗稿中说:“以汉碑、北碑之本体,而寓南帖超逸之气,则近人所少见”。上面两则例子说明康氏对自己早年书法观的修正,也体现了他早期书学思想的不成熟性。 作为政治家、学者的梁启超,二十三岁问政,成名尚早,书法上用心不多,起初也无意识作书法家,但凭借着他对书法的喜爱和执着,直到五十岁后才在书体上有了别具一格的风采。虽然写字与梁氏相伴一生,但书法却是他殿后的成绩,作为少见的通才,如果天假其年,或许会有更可观的书法成绩。梁启超的思想受到西学的影响,他开拓了书法美学的新领域,认为书法是中华民族的最高艺术,颇有可与西方艺术一争高下的意味。他用科学的方法对古代的碑帖拓本进行研究,用进化史观的方法看书法史的发展历程,他对后世书法的发展以及书学的建构作出了不可磨灭的贡献。梁任公一生著述颇丰,虽然在书法理论方面没有专门的著述,但在《饮冰室合集》中我们也能发现许多宝贵的资料,总体来说,他的书法在近些年来越来越受到重视。作为一位善于吸收与化和的思想家,他用更加包容的态度对待碑与帖、魏与唐,用书法表现自己的个性,将思想意识和人生趣味都融入书法作品中,可谓字如其人,以气写字。但是,我们不可否认的是,清末民初的梁启超处于文化转型期,其书学思想存在太多的局限和不足。在《书法指导》中谈到的线的美、光的美等也都显得过于简单、随意,而他内心交织的矛盾与困惑使他屡变、善变,却又小心翼翼。书法风格上总给人一种拘谨的态势,识别度不高,并没有像老师康有为那样,以宏大的理论体系和张扬的书法风格给后人留下深刻的印象。 综上所述,清代碑学的崛起,不论对于文化艺术,还是对于社会发展,无疑都具有破坏性和创造性的双重意义。书法评论和碑学精神之所以在清代能够发挥其巨大的社会功能和政治作用,是康有为与梁启超等人能摸清历史线索,抓住时代脉搏,笔锋直刺封建专制学术文化的偶像经典和要害心脏,不避牢狱之祸、不惧刀斧之灾的改革志士,而且因为他们是走在历史与时代前列的先驱者!自师康有为之后,梁启超的书学观与老师始终存在一定的渊源和传承关系,受到很深的影响,然而可贵的是梁氏能做到汲取与舍弃并存,凭借自己的判断力吸收有益的观念,同时不被遮蔽望眼。如果我们将二人的书法观与书法实践放在当时的社会文化背景下去认真考察和辨析,应得出一个中肯的评价。笔者认为康有为与梁启超在中国书法史上具有特定意义,不同于一般书家,是两位有着特殊历史地位的特殊历史人物。我们应该用正确的态度审视他们的书学思想与书法艺术,取其精华、去其糟粕,辩证的看待他们历史贡献与局限性。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |