【他山之石】三江侗族农民画:从深山走向艺术殿堂的当代浮世绘 |

您所在的位置:网站首页 › 广西侗族民俗文化介绍 › 【他山之石】三江侗族农民画:从深山走向艺术殿堂的当代浮世绘 |

【他山之石】三江侗族农民画:从深山走向艺术殿堂的当代浮世绘

|

改革开放后,出于美术工作者对文化的自觉,刘克清逐渐意识到地域文化内涵在三江农民画自身发展中的重要性,继而在农民画的创作群体中注重这种创作理念的引导。自1983年始,三江农民画开始凸显其侗族地域风情,瑰丽的艺术风格也逐渐显现。基于农民画家主体创作的审美诉求,陆续产生了一批现代与传统结合较好的作品。吴玉纯的《送新娘》,程兆麒的《禾花鱼满责任田》入选全国农民画展。位于湘、黔、桂交界处三省坡南麓的独峒乡,因民风民俗保存完好,成为三江农民画传承和发展的重镇。近水楼台先得月。一些喜欢画画的独峒乡山民踊跃报名参加农民画培训班,许多夫妻、父子甚至祖孙三代成为同期学员。侗族人的田园劳动和形形色色的节日以及生活习俗现场,散发着泥土的芬芳,被原汁原味地表现在画面上,喜庆与和谐成为大家创作的主旨。这些农民画家,选材随心所欲,造型夸张浪漫,用色大胆新奇,不拘于状物原色,全景式的视点,笔随心走,一幅幅侗族民族风情的画卷,凝聚着当代侗家人对美好生活的眷恋与歌颂,走出大山,走进世人惊喜的目光里。三江农民画逐渐发展到成熟期。杨培述、杨共国、杨清利、杨丹、陈玉秋、梁治荣、罗耘、吴述更、杨日芬、杨基艳、杨贤考、杨功存、杨梅香、吴凡宇、吴怀中、杨庆谊等土生土长的农民画家,在广西美协和三江县宣传及文化部门的关心支持下,迅速成长为三江农民画传承与创新的骨干力量。独峒乡因特殊的地理人文环境,一跃成为这个画种的重要传承基地。三江农民画渐渐走出国门,名扬四海。2008年,独峒乡被文化部评为“中国民间文化艺术之乡”。期间,三江县雨后春笋般涌现出一大批优秀传承人,其中杨共国的《讲款》《唱侗戏》《欢庆芭团桥》、吴述更的《多耶》《红军进侗乡》、杨日芬的《斗牛》《腌酸菜》、杨清利的《侗族大歌》《程阳八寨》、杨丹的《抢亲之夜》《对山歌》、陈玉秋的《赶集》《侗妹》、罗耘的《救太阳》《芦笙宴》《出寨门》、梁治荣的《侗乡夜话》《侗家斗牛》、杨贤考的《喝喜酒》《稻丰鱼香》、杨基艳的《新娘挑水》《晒谷子》、杨功存的《阿哥想妹今夜来》《斗鸟图》等作品,屡屡获得多届全国农民画展、第十一届亚运会艺术展、迎奥运“中国农民艺术展”等国家级大奖及荣誉,并被中央电视台、新华社、《人民日报》、《民族画报》、广西电视台、《广西日报》、《美术界》等新闻媒体多次报道。三江农民画迎来了鼎盛发展的新时期,渐渐成为三江一张亮丽的文化名片,并因其较高的艺术价值和民族民间文化内涵,成为价格不菲的艺术收藏品。

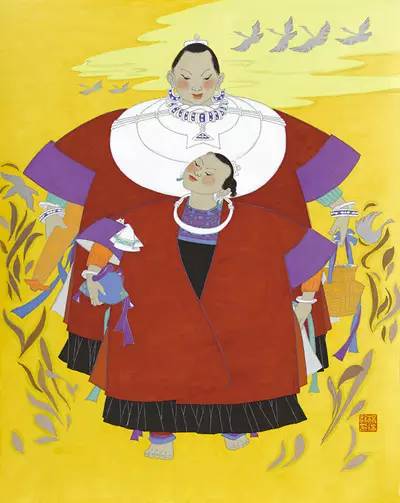

姑与嫂 50cm×60cm 杨培述

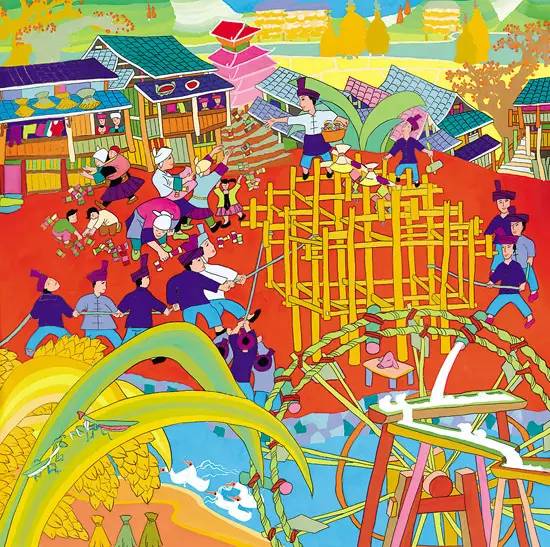

侗寨起新房 80cm×80cm 梁善国 彩笔画出当代浮世绘 三江农民画家不是美术专业科班出身,自然也没有进行过严格的绘画专业训练,他们就是骨子里喜欢画画,宽阔的鼓楼坪上,吊脚楼的石板路旁,都是天造地设的画室。经常一放下镰刀锄头,手上的泥巴还未洗净,他们就信手拈起画笔,凭着自己的直觉与大胆想象,描绘那些渐行渐远的美丽乡愁,描绘身边那些熟悉的生产生活场景,描绘他们对美好生活的向往与祝福……

三江鼓楼 龚普康 摄 以鼓楼为核心,涵括风雨桥、戏楼、吊脚楼等和谐主题的民俗建筑、民俗风情、生活习俗等文化现象的鼓楼文化,是三江农民画创作的重要题材。侗族“有寨必有鼓楼,有河必有风雨桥”。鼓楼、风雨桥和吊脚楼几乎成为每一幅三江农民画的主题或背景。静静观瞻着一幅幅美丽的画作,目光可以直抵这个崇拜太阳的民族的灵魂深处。譬如《讲款》,形象再现了本寨一众男女老少齐聚于鼓楼坪静听款首讲款的情景。这幅画的作者是独峒乡独峒村的农民杨共国。据了解,他自幼酷爱画画,后因家境贫寒小学未毕业就被迫辍学,但一直难以割舍画画的情结,经常把生活里那些熟悉的事物反复勾画在小学生用过的作业本上。上个世纪80年代三江文化部门在独峒乡举办农民画培训班时,他第一个报名,并在刘克清的指导下,很快脱颖而出。他白天做农活,晚上就着煤油灯昏黄的光晕伏在旧木箱上画画,《讲款》的初稿就是在这简陋的创作环境里,一气呵成完成的。在他的记忆里,这是再熟悉不过的生活场景了。鼓楼经常与寨门和戏台相连,是侗寨最高最雄伟的建筑,被侗族人视作寨胆,称作“寨魂”。鼓楼最早的功能是击鼓报警预防外敌侵扰,后来军事功能弱化,逐渐演变成了每座侗寨真正意义上的政治、文化中心,约定俗成为讲款的教堂。《讲款》这幅画夸张描绘了站在鼓楼坪正中间的桌子上准备讲款的款首,人们从鼓楼附近的吊脚楼里鱼贯而出,如星星般散坐于鼓楼坪四周的长木凳上,近百人的宏大场面,主色调为紫色、蓝色和黄色,彰显了款首的德高望重与该仪式的庄重神圣。我在深入独峒乡独峒村采访时,曾探询过杨共国创作这幅画的初衷,这个不苟言谈的中年汉子搓着两只粗糙的茧手,好长时间才憋出来这么一句:“我只想把我眼里看到的和心里想到的好好地画出来。”这幅画是杨共国的代表作,为他带来殊荣的同时,也改善了他的经济状况。受他的影响,独峒乡不少人开始专注于农民画的绘制,还有人靠卖画盖上了新楼房,杨共国的妻子和儿子也都成了当地画技不错的农民画家。 同样是在鼓楼坪前,吴怀中的《侗族百家宴》则呈现出主宾皆欢的明快的主色调,传递着这些淳朴善良勇敢的侗族人对友谊与忠义的尊重与持守。百家宴又称“合拢饭”,是侗人集体招待贵客的最高礼遇。各家精心制作的时令菜蔬、酸菜、酸鱼(肉)、腊肉、腊肠、糯米饭、糯米酒摆满长桌,风味各异。侗家自古以来讲究“饭养身,歌养心”,盛装的侗家女一曲曲情真意切的劝酒歌,把百家宴和美的气氛推向高潮……杨梅香的《禾花鱼》别出心裁,将风雨桥、鼓楼等三江标志性民俗建筑涂画成宏阔构图里的远景,在梯田层叠、河水潺潺、祥云飘逸的原生态背景下,笔墨聚焦了禾花鱼的超乎寻常的体量,与侗家人的知足常乐的心态相映衬,一家三口,其乐融融,氤氲着稻花香里说丰年的诗情画意。屹立在三江县城浔江南岸堪称“侗乡第一楼”的三江鼓楼,以及八江马胖鼓楼、独峒华练鼓楼、程阳大寨鼓楼、林溪冠小鼓楼、独峒知了鼓楼……从不同作者题材大同小异的画作里,我们可以按图索骥轻松地寻觅到这一座座巍峨庄严的人文地标。

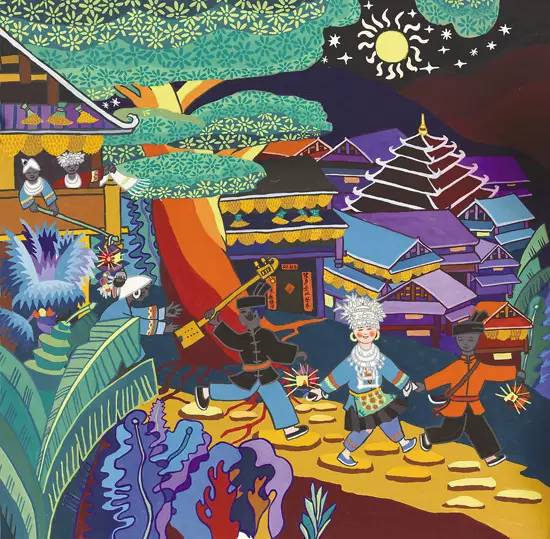

抢亲之夜 80cm×80cm 杨丹

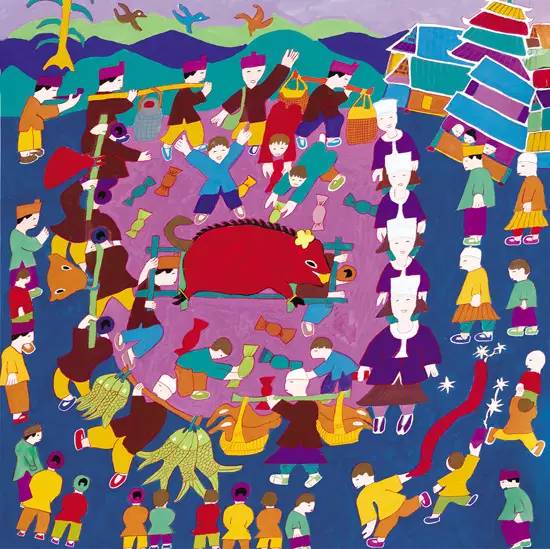

送新娘 80cm×80cm 梁銮面 带有浓浓远古遗韵的侗族婚俗,也是三江农民画乐此不疲表现的母题。杨丹的《抢亲之夜》以绚丽多彩的视觉语言述说了这个曾经广泛流传于独峒乡一带的古老婚俗。但见画面中一侗族新嫁娘娇羞满面,身裹喜庆嫁衣穿过寨门旁的古榕,被面涂锅灰的新郎和伴郎“挟持”夜行于石板路上。一伴娘掩藏于吊脚楼旁青翠的芭蕉树后,伸手欲夺新郎手中的琵琶,另外两伴娘则倚窗高挑彩灯手扬侗帕,为被成功抢走的新娘送行,并高歌祝福这对有情人终成眷属。《出寨门》则是罗耘对林溪乡程阳八寨婚俗的美丽再现。这幅作品是他根据自己正月初二亲眼目睹的婚礼场景创作的。三个翩翩走出寨门的妙龄女郎中,前两个是伴娘,后一位是新娘。精美的银饰,衬托着她们神仙般的花容月貌和新婚的喜悦。她们均手持芦笙,芦笙上插一碧绿枝条。不同的是新娘手中还紧紧攥着一方手帕,里面包裹着娘家人赠与的礼金。寨门两旁画有八卦图案,飞檐上饰有跃鱼,两棵风水树对称排列,拱护着寨门,花儿静美绽放,隐喻着侗寨有女初长成,正是适婚的芳龄。侗家人个个能歌善舞,一曲曲荡气回肠的山歌,成为这里各年龄段的人们社交生活里不可缺少的礼物,被三江农民画家反复讴歌。杨清利的《侗族大歌》、梁治荣的《赛芦笙》、吴凡宇的《侗家芦笙踩堂舞》、杨贤考的《木叶歌》等作品主题鲜明地描绘了侗家人的载歌载舞,倾吐了他们对美好幸福生活的追求。另外,杨庆谊的《舂米》、陈玉秋的《理纱》、吴述更的《捶年粑》、杨功存《打鱼归来》、杨基艳的《晒谷子》等作品,生活气息浓郁,原生态地再现了侗家人生产生活里的辛勤劳作和喜悦。

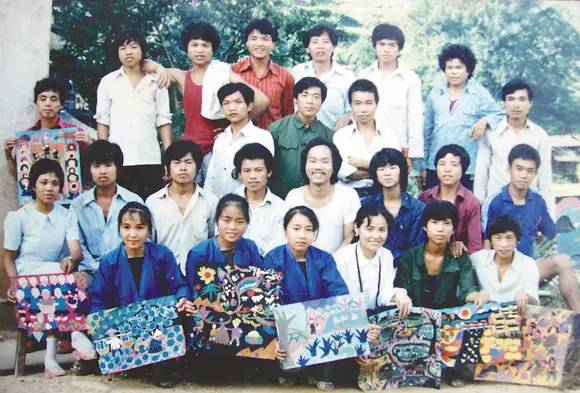

三江县文化馆在独峒乡举办农民画学习班,学员留影

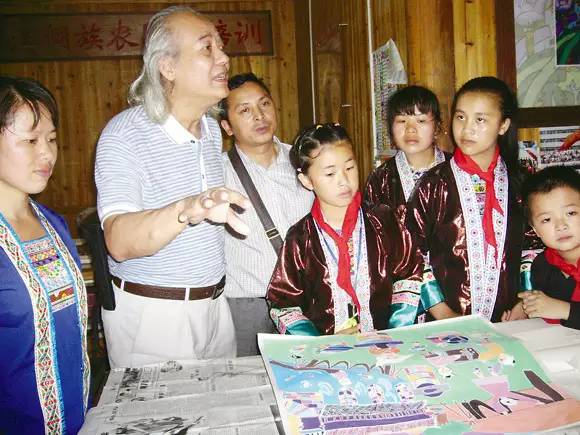

广西美协主席谢麟在三江独峒乡指导农民画传承人进行创作 2012年,柳州市三江侗族农民画被列入广西壮族自治区非遗保护名录。2013年,广西美术家协会文艺志愿服务基地在独峒乡挂牌成立。在独峒乡采访三江农民画的传承现状时,我发现这种民间美术的社会性传承早在二三十年前就已经出现在独峒乡中小学生的课堂上。面对孩子们真诚的眼睛,我的心悸动了。真诚是美的凝目,自由是美的翅膀。美是三江农民画的初衷,亦是其终极归宿。在诗意栖居的侗族风情文化背景下孕育产生的三江农民画,多年来在广西各级政府部门的积极扶持下,于时下多元文化的不断撞击和市场经济的淘洗中不断蓬勃发展,已经呈现出百花争艳的美丽愿景。近日,由广西文联与柳州市人民政府联合主办的“中国梦·侗乡情——广西柳州三江侗族农民画晋京展”将在北京民族文化宫举行。这种积淀着中国侗族民间文化优秀传统的当代浮世绘,正从大山深处走来,走向典雅的艺术殿堂,走进各族人民热注的目光里,续写着中国民族民间美术的新篇章。 来源:网络 编辑:中国青州农民画网(微信号:zgqznmhw)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】