朱德熙先生谈汉语的词类 |

您所在的位置:网站首页 › 功能语法理论的特点有哪些 › 朱德熙先生谈汉语的词类 |

朱德熙先生谈汉语的词类

|

纵观朱德熙先生的语法研究历程,从第一篇语法论文《现代汉语形容词研究》,到病逝前的遗稿《从方言和历史看状态形容词的名词化》,超过半数的研究课题与词类问题有关,可以说,“词类问题是朱德熙先生语法研究中的重中之重”(郭锐,2011)。其中,集中讨论词类问题的论著有《关于词类划分的根据——在北京大学1959年“五四”科学讨论会上的发言》(1960)、《关于动词形容词“名物化”的问题》(1961)、《语法讲义》(1982)和《语法答问》(1985)中的相关章节、《定语和状语的区分与体词和谓词的对立》(1984),《现代书面汉语里的虚化动词和名动词》(1985)、《词义和词类》(1991)等。综合上述研究,我们认为在汉语词类问题、尤其是实词词类划分问题上,朱德熙先生的主要贡献可总结为以下四个方面: 一、建立起了科学的“分布理论”,用以作为划分词类的依据。在朱德熙先生之前,汉语学界划分词类的方案主要有以下四种:(一)以句子成分作为分类依据,其代表为马建忠《马氏文通》(1898)和黎锦熙《新著国语文法》(1924),这一方案会带来“词无定类”的结论以及词类与句子成分循环论证的困局。(二)以词汇意义作为分类依据,其代表为吕叔湘《中国文法要略》(1942)和王力《中国现代语法》(1943),由于意义标准不具备全面分类的可操作性,这一方案仅流于举例式的说明。(三)以(狭义的)形态作为分类依据,高名凯先生在上世纪50年代“汉语词类问题大讨论”中持此观点,这一方案会带来汉语不具有(实词)词类分别的结论,并未实际解决汉语词类的问题。(四)以语法功能作为分类依据,这里的“语法功能”综合了词充任句子成分的能力以及词和词之间的具体结合能力(“鉴定字”标准),是以“总体分布”代替了早期“句子成分论”的“单项分布”。第四种划类依据是“词类问题大讨论”中多数学者的共识,但学界当时对“分布理论”并没有清晰的认识,在分类的具体操作方法上也没有给出成熟的方案。 在这一大背景下,朱德熙先生从一开始就坚定地站在“语法功能论”的立场上,对“句子成分论”“词汇意义论”和“形态论”的弊端有着清晰的认识和阐述,同时在理论和具体的划类方法上又有重要的突破。60年代初《关于动词形容词“名物化”的问题》一文提出“词类的共性和个性”以及“语法性质”和“语法特征”(《语法答问》中改称“语法特点”,下从)这两组概念,深化了词类理论和分布理论。朱德熙先生指出,同类的词在共性之外也可能具有相互区别的个性,如动词有及物动词和不及物动词的分别,因此大类下可以划出小类来;而异类的词在相互对立的个性之外也可能具有某些共性,因此不同的词类可以归并为大类,如动词和形容词可以归并为谓词这一大类。因而,词类系统应当是具有上下位结构的层级系统。在词类的共性和个性的视角下,朱德熙先生进一步区分了“语法性质”和“语法特点”这一对极为重要的概念:“词类的语法性质指这一类词的全部共性”;而“词类的‘语法特点’指的是仅为此类词所有而为它类词所无的语法性质”。在《语法答问》中,朱德熙先生更为明确地将“语法性质”(记为u)、“语法特点”(记为v)和“划类标准”(记为w)之间的关系总结为u>v>w。从分布理论的视角看,语法性质相当于总体分布(total distribution),而语法特点相当于区别性分布(陈保亚2015: 40)。划分词类的标准只能选取典型的区别性分布,而不能选取总体分布中的非区别性分布,这一原则对于分布理论本身以及如何利用分布划分词类的问题都具有重大推动意义。 二、以上述划类原则为指导,确立了“汉语实词里最大的分野”——体词和谓词的对立。在朱德熙先生的体系中,体词主要指名词、处所词、时间词、方位词、数词和量词等,而谓词指动词和形容词。体词和谓词的对立体现在外部分布、内部结构和语义基础三方面:(一)从外部分布来看,体词和谓词的对立体现在谓词能够做谓语、能够受副词修饰、能够带“了”“着”等后加成分,而体词不具备这些性质。体词和谓词都能做主宾语,这是二者的共性所在。指出体词和谓词的对立体现在谓语位置而非主宾语位置,是区分语法性质(总体分布)和语法特点(区别性分布)这一划类原则的具体实践。(二)从内部结构来看,体词性结构和谓词性结构的对立表现为定语和状语的对立,这是《定语和状语的区分与体词和谓词的对立》一文的主要结论。从整体出发定义局部,将定语定义为体词性结构的修饰语,状语定义为谓词性结构的修饰语,能够有效避免因词类的多功能性带来的定语和状语的界定困难。(三)在语法意义方面,指称和陈述的对立是体词和谓词这一语法对立的语义功能基础。由于专刊已推介过“ 朱德熙先生谈指称和陈述 ”的专题,这里不再具体展开。 三、在具体实词词类的确立和划分方法上的贡献。主要表现在三个方面:(一)形容词、状态词和区别词的区分。朱德熙先生在第一篇语法研究论文《现代汉语形容词研究》中根据一系列分布和语义差异,把形容词分为性质形容词(红,干净)和状态形容词(红红的,漆黑)两类,而在《语法讲义》中又从性质形容词中独立出只能做定语的区别词(金,大型),从而在表达属性/性状的实词领域中确立了形容词、状态词和区别词三分的格局。(二)数量词的设立。朱德熙先生是“数量词”(许多,大量,很久)这一实词词类的实际提出者(郭锐,2011),数量词的独立地位也在袁毓林(1995)和郭锐(2002)等研究中得以继承。(三)时间词、处所词和方位词的设立。时间词、处所词和方位词可合称位置词,位置词在现代汉语中已取得独立于实体词(普通名词)的语法地位,这表现在能否进入“在~”这一环境中。《现代汉语语法讲话》(1952—1953)已把时间词、处所词和方位词作为名词的附类,而《语法讲义》首次将这三类词独立出来与普通名词并列,更为明确地赋予位置词以语法上的独立地位。 四、在兼类问题上的贡献。朱德熙先生在兼类问题上有三个重要论断:(一)处理兼类问题首先要明确“词的同一性”问题,只有词义相同而有不同的分布才视作真正的兼类现象。(二)兼类的词只能是少数,因而不宜认为主宾语位置上的动词变成了名词,否则会带来绝大部分动词都兼名词的结论,从而失去了最初区分名词和动词的意义。(三)说一个词兼属两类,应该能够指明它在哪些语法位置上是此类,在哪些语法位置上是彼类。朱先生认为“必然”兼副词和区别词,因为它在状语位置上(必然失败)跟副词的表现相同,而在定语位置上(必然趋势,必然的结果)跟区别词的表现相同;另一方面,朱先生不将“研究”“调查”等名动词视为兼类,因为单独做主宾语的名动词(如“调查是关键”中的“调查”)无从判断是名词还是动词。 当然,朱德熙先生生前并未完成原计划的所有词类研究工作。在80年代中后期,朱德熙先生领导的“现代汉语词类研究”项目团队发现,在大量考察实际语料的基础上,并不能真正找到“对内有普遍性,对外有排他性”(吕叔湘语)的语法特点用以划分实词词类,而需要将一些语法功能赋予析取或合取关系,捆绑在一起作为某类词的分类标准。朱德熙先生在《语法讲义》中已采用这样的办法处理形容词的划类问题,将形容词的划类标准定为“很~∧*~宾”(“ ∧”表示合取)。但如何认识这一现象,如何具体地选取管辖范围不同的语法功能划分汉语的所有词类,朱德熙先生并没有来得及给出答案。这些遗留的问题促使研究者思考词类的本质是什么的问题,催生了后续许多重要的研究成果,如袁毓林先生“词类的家族相似性”理论,郭锐先生“表述功能”作为词类(大类)本质的理论,等等。因此,与其说朱德熙先生未能解决汉语词类的所有问题,不如说朱德熙先生正确地开启了汉语词类进一步的研究问题。

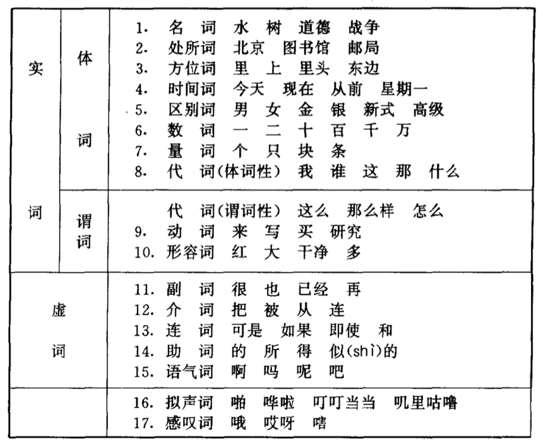

晚年的朱德熙先生 原文节录 · 关于划分词类的依据 ——在北京大学1959年“五四”科学讨论会上的发言 我认为划分词类的基本根据应该是词的语法功能。词的语法性质通过两方面表现出来:一是词本身所具备的形态标帜,一是 与别的词结合时所表现出来的功能(能不能结合,如何结合)。根据形态可以给词分类,但这归根结底还是根据功能。譬如英语用“s”(-z, -s, -iz)表示名词复数,我们可以根据这一点来确定英语的名词一类。这看起来是根据形态分类,但事实上仍是根据功能。因为凡是能加复数词尾“s”的词在句子里的功能是一致的。而且正是因为这样,分出的类才是有意义的。如果根据形态分出的类并不能反映句法功能,这种分类就没有意义。譬如说俄语动词有两种变位法,名词变格法有三种,如果我们因此把动词分为两个小类,名词分为三个小类,虽然根据的也是形态,但这种小类就没有什么意义,因为它完全不反映句法功能。 根据形态划分词类只是一种方法,一种手段,这种方法和手段之所以成为可能的是因为它仍然建立在词的句法功能的基础上。形态不过是功能的标志而已。打一个比方,军人穿军服,学生穿制服,普通人穿便服,一看衣服的形式(形态)就知道他的身分(词类)。在没有形态或是形态不丰富的语言里,就好像大家穿同样的衣服,要确定他们的身分就不能根据服装形式而要根据他们的工作(功能)。 王先生文章里 (指王力先生在1959年“五四”科学讨论会上的报告《汉语实词的分类》,刊于《北京大学学报(人文科学)》1959年第2期——编者注)提到的功能论实际上应该叫作“句子成分论”。句子成分论虽然也是从功能着眼的,但因为选择的标准太粗疏,方法太简陋,不但不能划分词类,反而得到了词无定类的结论。这种方法根本的错误在于假定句子成分和词类之间有一一对当的关系。但 事实上词类跟句子成分之间的关系是错综复杂的,句子成分论者看不到这一点,机械地根据成分定类,这样划分出来的东西,实际上不是什么词类,而是句子成分的类。 关于动词形容词“名物化”的问题 §3 词类的共性与个性 3.2词类是根据词的语法性质分出来的类。同类的词必须具有某些共同的语法性质,异类的词必须具有互相区别的语法性质。 说同类的词必须有共性,并不是说同类的词语法性质全部相同。例如“书”和“笔”都是名词,可是只有“一本书”“一枝笔”的说法,没有“一本笔”“一枝书”的说法。不论我们对于这种差别的重要性如何估计,我们不能不承认这两个词在这个具体的语法性质上(即对于量词“枝”和“本”的选择上)表现不一样。我们把形容词定为一类,可是形容词内部也仍然有区别,譬如说,有的形容词能重叠,有的就不能重叠。 异类的词必须有相互区别的个性,但这也不是说异类的词之间就毫无共性。例如我们把动词和形容词分为两类,可是这两类之间仍有显著的共性,例如动词和形容词都能做谓语,都受副词修饰等等。 总起来说,同类的词必须有共性,同时其内部又有不同的个性;异类的词必须有互相对立的个性,但这也不妨碍它们之间有某些共性。正是因为同类的词可以有不同的个性,所以大类之下可以分出小类来(例如动词里的及物动词和不及物动词);因为异类的词之间也有共性,所以我们可以把不同的词类归并为一个大类(例如把动词和形容词合并为谓词)。 在汉语里,动词形容词跟名词之间的对立是很显著的,但这并不是说动词形容词跟名词就没有任何共性。通常把这三类词都归到实词这个大类里去跟虚词相对待,实词这个类正说明了名词、动词和形容词之间有共性。 3.3 一个词类的“语法性质”和它的“语法特征”显然是不同的概念。 词类的语法性质指这一类词的全部共性。既然是全部共性,其中当然也包括这一个词类与其它词类之间的共性在内。词类的“语法特征”指的是仅为此类词所有而为它类词所无的语法性质,即指这个词类所以区别于其它词类的个性。 (3.3节其余部分略) 3.4如果我们把动词和形容词合起来看成是跟名词相对待的一个大类——谓词,那末名词和谓词之间的对立不在于名物化论者所提出的名词能受定语修饰、能用名词或代词复指等等所谓名词的“语法特征”上头。因为动词和形容词同样也具有这些性质。根据这些性质,我们根本无法把名词和谓词区别开。 名词和谓词的真正对立在于谓词能作谓语、能受副词修饰、能带后加成分“了”“着”等等,而名词不能。只有根据这些语法性质(谓词的语法特征)才能把名词跟谓词区别开。 (3.4节其余部分略) 《语法讲义》第三章 “词类” 3.1 划分词类的依据 通常说名词表示事物的名称,动词表示动作或行为,形容词表示事物的性质或状态。这样看起来,好像词类是根据词的意义划分出来的。实际上根据词的意义来划分词类是行不通的。因为 表示同类概念的词,语法性质不一定相同。例如“战争”和“战斗”都表示行为,可是“战争”是名词,“战斗”是动词;“红”和“红色”都表示颜色,“红”是形容词,而“红色”是名词。 汉语不像印欧语那样有丰富的形态。因此给汉语的词分类不能根据形态,只能根据词的语法功能。一个词的语法功能指的是这个词在句法结构里所能占据的语法位置。 词类是反映词的语法功能的类。但是根据语法功能分出的类,在意义上也有一定的共同点。可见词的语法功能和意义之间有密切的联系。不过我们划分词类的时候,却只能根据功能,不能根据意义。 3.3 兼类 兼类问题跟我们如何分析词义有关系。举例来说,“锁”有两个意思,有时指东西(锁和钥匙|一把锁),有时指动作(锁门|别锁)。因为这两种意义区别很明显,我们有理由把指东西的“锁”和指动作的“锁”看成两个不同的词。由于这两个“锁”在语法功能上也是对立的,我们有理由说指东西的“锁”是名词,指动作的“锁”是动词。这样处理,就没有兼类的问题。 当我们把A、B两类词分开的时候,可以允许有一部分词兼属 A、B两类。但是兼类的词只能是少数,如果把A和B分为两类之后,大部分A类词同时兼属B类,或大部分B类词兼属A类,那只能说明我们当初把A和B划分为两类词本身没有多大意义。 3.4 实词和虚词 汉语的词可以分为实词和虚词两大类。从功能上看,实词能够充任主语、宾语或谓语,虚词不能充任这些成分。从意义上看,实词表示事物、动作、行为、变化、性质、状态、处所、时间等等,虚词有的只起语法作用,本身没有什么具体的意义,如“的、把、被、所、呢、 吗”,有的表示某种逻辑概念,如“因为、而且、和、或”等等。除此以外,实词和虚词还有以下一些区别: (1)实词绝大部分是自由的(即能单独成句),虚词绝大部分是粘着的(不能单独成句)。 (2)绝大部分实词在句法结构里的位置是不固定的,可以前置,也可以后置。例如“有”,可以组成“我有”“都有”“屋里有”,也可以组成“有人”“有进步”“有吗”。绝大部分虚词在句法结构里的位置是固定的。例如“吗”“的”总是后置的(好吗、新的),“也”“被”总是前置的(也去、被发现)。 (3)实词是开放类,虚词是封闭类。所谓开放类,指的是难于在语法书里一一列举其成员的大类。所谓封闭类,是指可以穷尽地列举其成员的不很大的类。 3.5 体词和谓词 实词包括体词和谓词两大类。体词的主要语法功能是作主语、宾语,一般不作谓语;谓词的主要功能是作谓语,同时也能作主语和宾语。 3.6 词类表

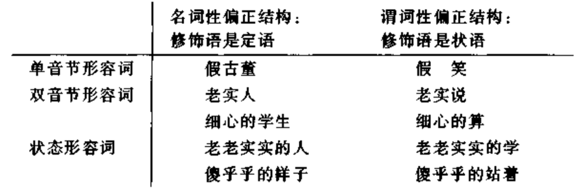

《语法答问》贰 “词类” 划分词类的目的是把语法性质相同或者相近的词归在一起。语法性质相同的词,意义上往往有共通之处。通常说名词表示事物,动词表示动作、行为、变化,形容词表示性质、状态之类的话虽然不够准确,大体上也不算错。不过我们不能倒过来说表示事物的词是名词,表示动作、行为、变化的词是动词,表示性质、状态的词是形容词。因为我们实在没有办法给这些语义概念下明确的定义。什么叫事物,什么叫动作、行为、变化,什么叫性质、状态,它们之间的界限在哪里,可以引起无穷无尽的哲学式的讨论,永远得不到解决。 划分词类的根据只能是词的语法功能。这个话是就汉语说的,不过对于别的语言也一样适用。我们可以根据形态给印欧语的词分类,可是归根结柢还是根据语法功能。 严格说起来,词义 (在划分词类的时候)是没有地位的。不过有一点应该说明。从理论上说,划分词类只能在确定了词的同一性问题的基础上进行。在确定词的同一性问题的时候,当然要考虑意义。 语法功能,简单一点说,指的是词和词之间的结合能力。例如通常说的形容词可以放在名词前头做修饰语,可以放在名词后头做谓语,可以受程度副词(“很、挺、太”之类)修饰等等。 说得准确一点,一个词的语法功能指它所能占据的语法位置的总和。要是用现代语言学的术语来说,就是指词的(语法)分布(distribution)。 讨论词类问题,一定要把词类的共性和个性区分清楚, 否则会引起逻辑上的混乱。有的语法书上在说到名词的“语法特点”的时候,举的是(1)能够做主语、宾语,(2)能够受定语修饰,(3)能够受数量词修饰之类。无论是(1)(2)还是(3),确实都是名词的语法功能,就是说都是名词的共性(所有的名词都有这些功能)。可是这三条里没有一条称得上是名词的语法特点(个性),因为这些语法功能,动词和形容词也有,例如: (3)他的笑是有原因的,(动词做主语并且受定语修饰) (4)有两种快,一种是快而不好,一种是又快又好。(形容词受数量词修饰) 要是用这三条作为划分名词的标准,那末通常认为是动词和形容词的那些词几乎全都得归到名词一类里去。 很多语法书都提到词类的“语法性质”和“语法特点”(或称特征)。这显然是不同的概念。一个词类的语法性质应该指这一个词类的全部语法上的共性。既然是全部共性,其中当然也包括这个词类跟别的词类之间的某些共性在内。词类的语法特点指的是仅为此类词所有而为它类词所无的语法性质,即指这个词类所以区别于别的词类的个性。这里说的“个性”是跟别的词类对比时说的,对本类词说,这种个性也还是共性。因为一个词类的语法特点应该也是这个词类的所有成员都具备的。换句话说,一个词类的语法特点必然是这个词类的全部语法性质里头的一部分,而划类标准又是语法特点里头的一部分。 要是我们用u表示一个词类的全部语法性质,用v表示这个词类的全部语法特点,用w表示划类标准,那末u>v>w。 选择分类标准的原则是由此建立起来的词类在语法功能上要有足够多的共同点,同时跟别的词类之间又要有足够多的不同点。总之,要能够充分地反映出词的分布情况。(因此)划分词类这件事有一定的相对性。我们千万不要天真地以为世界上任何一种语言都一定是天造地设的八大词类,一个也不多,一个也不少;也不要以为一个词属于哪一个词类是绝对的,毫无活动余地的。 传统汉语语法的词类划分曾经受到印欧语语法特别是英语语法的影响。英语的动词和形容词不能直接做主宾语,只有通过构词手段或者句法手段转化为名词性成分之后才能在主宾语的位置上出现。有的汉语语法著作受了这种影响,总要想方设法地把主宾语位置上的动词和形容词解释成名词。近些年来的名物化的说法显然是这种影响的继续。还有,早期汉语语法著作把做定语的名词看成形容词,也是很明显的例子。近来很少有人再这么说了,可是这种观点的影响依然存在。 把“金、银、男、女、雌、雄、西式、大型、慢性、彩色”一类词称为“非谓形容词”就是一种表现。这一类词跟典型的形容词很少有共同点。管它叫形容词的唯一根据恐怕是因为能做定语。要是光凭能做定语一点就可以把它归到形容词里头去,那末经常做定语的名词岂不是也同样有理由叫非谓形容词吗?按逻辑说,只有划定了大类以后才能谈到划小类,把“金、银、男、女”等等看成是形容词的一个小类,首先要明确什么是形容词。可是在讨论非谓形容词的论述里,往往把这一点略过不提。这大概是因为按照印欧语的观点,把经常修饰名词的词看成形容词是理所当然的事。 这类词语法功能上的特点是只能修饰名词或者在“的”字前头出现。(“一男一女”“急性好治,慢性难治”之类对举的说法不算。)它既不同于形容词,也不同于名词,应该看成是名词和形容词以外的一个独立的词类。这个类是传统的“八大词类”里没有的。要是起名字的话,可以叫区别词。 再谈谈副词的问题。能够做状语的不限于副词,因为形容词也能做状语。要是把状语位置上的词都看成副词,那末跟形容词的界限就划不清了。比较合理的办法是把副词定义为只能做状语的词。“只能做状语”这句话蕴含着两项语法特征:一是能做状语,二是不能做其它句法成分。按照这种分类标准,“忽然”是副词,因为它只能做状语。“突然”就不能算副词,因为它至少还可以做谓语(这件事很突然),大概得算形容词。 “必然”只在三种位置上出现:(1)状语(必然失败)、(2)定语(必然趋势)、(3)“的”字前头(必然的趋势|这是必然的)。这正好相当于区别词和副词的分布的总和。所以最合理的办法是把它看成区别词兼副词。在状语位置上是副词,在其它位置上是区别词。“共同、自动、高速、长期、局部”等等跟“必然”的情形相同。 定语和状语的区分与体词和谓词的对立 §0给定语和状语下定义,或者说,确定偏正结构内部的修饰语是定语还是状语,有以下三种途径可供选择: (i)根据修饰语本身的性质确定它是定语或状语; (ii)根据中心语的性质确定修饰语是定语或状语; (iii)根据整个偏正结构的性质确定修饰语是定语或状语。 以下依次讨论这三项标准。 §1如果采取(i),那就只能用列举的方式指出哪些成分做修饰语时是定语,哪些成分做修饰语时是状语。例如:人称代词、名词、数量词(指数词和名量词的组合)、单音节形容词加“的”几类成分只能做定语,不能做状语,不管中心语是什么①。副词正相反,只能做状语,不能做定语,不管中心语是什么。这种列举式定义的缺点是有些修饰语光凭它本身的性质无法判定是定语还是状语。例如单音节形容词不带“的”字直接做修饰语,有时是定语(假古董),有时是状语(假笑)。双音节形容词不论带“的”不带,都有定语、状语两种可能(老实人~老实说|细心的学生~细心的算)。带“的”的状态形容词(指形容词重叠式和带后缀的形容词)也有两种可能(老老实实的人~老老实实的坐着|傻乎乎的样子~傻乎乎的笑着)。 §2不少语法著作采取(ii)作为给定语和状语下定义的根据。例如说定语是名词的修饰语,状语是动词和形容词的修饰语。这种定义的缺点十分明显,因为名词的修饰语不一定是定语,例如“都大学生了|我也急性子”,动词和形容词的修饰语也不一定是状语,例如“群众的支持|狐狸的狡猾”。持名物化观点的人认为在“群众的支持”“狐狸的狡猾”里,动词“支持”和形容词“狡猾”已经转化为名词,所以前边的修饰语都是定语,不是状语。可是在讨论到这类偏正结构里的中心语“支持”和“狡猾”的词性时,又回过来说因为“群众”和“狐狸”是定语,而定语是只能修饰名词的,可见“支持”和“狡猾”已由动词、形容词转化成名词了。这种说法不仅是循环论证,而且作为立论根据的名物化理论本身就站不住②。 作为区分定语和状语的根据,(i)和(ii)都不够理想,不过比较起来,(ii)尤其不可取。因为(i)只是对某些类型的修饰语不能判定,(ii)则会导致出不合理的结果。 §3采取(iii)作为区分定语和状语的根据, 我们可以把定语定义为:名词性偏正结构里的修饰语;把状语定义为:谓词③性偏正结构里的修饰语。为了便于称述,我们把这个定义记为DF(iii),相应地,把上文提到的以(i)(ii)为根据的定义分别记为DF(i)和DF(ii)。比起DF(i)和DF(ii)来,DF(iii)的概括力要强得多。因为凡是DF(i)和DF(ii)能解释的,DF(iii)都能解释;DF(i)和DF(ii)不能解释的,DF(iii)也大都能解释。例如单音节形容词不带“的”字直接做修饰语,DF(i)无法判定是定语还是状语,双音节形容词和状态形容词做修饰语,也有两种可能,而DF(iii)可以根据这些偏正结构是名词性的还是谓词性的来确定其中的修饰语是定语还是状语。例如:

上文说过,DF(ii)没有办法对付谓词前头带名词组成的修饰语和名词前头带副词修饰语的格式,对DF(iii)来说,这些也都不成问题:

§4从上边的分析看来,DF(iii)比DF(i)和DF(ii)的概括力要强。不过这个定义仍旧有缺陷。比如说,下引各例里以名词为中心语的偏正结构都在谓语位置上,并且都能受副词修饰,应该看成是谓词性成分。按照DF(iii),其中的修饰语都是状语: (1)他(也)广东人。 (2)他们俩(都)黄头发。 (3)他(已经)大学生(了)。 (4)你(简直)大傻瓜。 (5)这两个孩子(都)大大的眼睛,小小的嘴。 (6)我们(都)一个孩子。 (7)这间屋子(也)两扇门。 这种解释显然不合理。“广东人”“黄头发”之类的偏正结构虽然能在谓语位置上出现,并且能受副词修饰,仍旧跟真正的谓词性成分有区别,因为它本来是名词性成分。为了跟一般的谓词性偏正结构相区别,我们可以管它叫准谓词性偏正结构。准谓词性偏正结构跟真谓词性偏正结构的根本区别是它以名词为中心语并且至少能受以下几类成分中一类的修饰: (a)数量词。量词的选择受中心语名词的制约。例如:一个/位广东人|一根/绺/撮黄头发|一双大大的眼睛。 (b)“很多、不少、许多、好些”。例如:很多广东人|好些黄头发。 (c)“这、那”。例如:这一个孩子|那两扇门|(他)那大大的眼睛。 总起来说,所谓准谓词性偏正结构指的是处在谓语位置上、以名词为中心语、并且能受(a)(b)(c)等成分修饰的偏正结构。有一件事很明显,准谓词性偏正结构里的修饰语不可能是副词。因为以副词为修饰语的偏正结构不受(a)(b)(c)等成分的修饰。 现在我们可以利用准谓词性偏正结构的概念对DF(iii)进行修正,即 把定语定义为:名词性偏正结构和准谓词性偏正结构里的修饰语;把状语定义为:真谓词性偏正结构里的修饰语。以下把修正以后的DF(iii)记为DF’(iii)。根据DF’(iii),(1)—(7)里“广东人”“黄头发”“大大的眼睛”等偏正结构里的“广东”“黄”“大大的”都是定语,不是状语。上文指出,(1)—(7)里的谓语都能受副词修饰。不过加上副词以后,就不再受(a)(b)(c)等成分的修饰了(*一根都黄头发|*很多都黄头发),可见已经从准谓词性偏正结构转化为真谓词性偏正结构,加上去的副词都是状语,不是定语。 下边一句话有歧义: (8)黑板上清清楚楚的四个字。 “清清楚楚”有时是说字迹清楚,有时是说字数无疑。在前一种意义上,可以说“那清清楚楚的四个字”;在后一种意义上,前头不能加“那”字。根据DF’(iii),能加“那”字的是准谓词性偏正结构,其中的“清清楚楚的”是定语;不能加“那”字的是真谓词性偏正结构,其中的“清清楚楚的”是状语。 §5 (本期推送略,下期选入) §6定语和状语的区分实际上反映了名词和谓词之间的对立。这两种词类的对立大概是自然语言的普遍现象,汉语也不例外。不过跟别种语言——特别是印欧语——比较起来,汉语名词和谓词的对立有自己一些特殊的地方,下边我们来谈谈这一点。 在印欧语里,实词词类和句法成分之间基本上是一一对应的。大致说来,主宾语跟名词对应,谓语跟动词对应,定语跟形容词对应,状语跟副词对应。传统汉语语法著作受了印欧语语法的影响,把主宾语看成是名词的专利。当谓词在主宾语位置上出现的时候,也要仿照印欧语法说它已经转成了名词。其实汉语词类跟句法成分之间的关系错综复杂,远不是一一对应的。名词可以充任主宾语,谓词也可以充任主宾语。认为主宾语位置上的谓词名词化了的说法是没有根据的。 在我们看来,汉语的名词跟谓词的对立不表现在主宾语这个语法位置上,而表现在谓语位置上。因为只有谓词可以充任谓语,名词一般说来是不能做谓语的。例如我们在上文把某些以谓词为中心语的偏正结构(群众的支持|狐狸的狡猾)看成名词性结构,并不是因为这些成分可以做主宾语,而是因为它们不能做谓语(因此也不受副词修饰)。顺便说一句,这些格式里的谓词仍旧是谓词,也并没有名词化。 汉语的名词和谓词一方面互相对立,另一方面又有相通之处。这表现在:(1)某些类型的名词和名词性结构(例如上文说到的准谓词性偏正结构)可以做谓语,并且能受副词修饰;(2)某些类型的谓词带有名词的性质,例如上文说到的名动词。此外,数量词也兼有名词和谓词两重性质,它一方面不受否定副词(不、没)和程度副词(很、挺、太、非常……)的修饰,并且能够指代名词(一本 = 一本书),表现出名词的性质;另一方面又能自由地做谓语,并且受时间副词(就、才、已经、快……)和范围副词(也、都)的修饰,表现出谓词的性质。 如果我们把数量词和名词合起来称为体词,那末体词和谓词就是汉语实词里最大的分野。 有人认为,与其说名动词、数量词和准谓词性偏正结构兼有名词和谓词的性质,还不如干脆说它们兼属名谓两类,这样做可以使名词和谓词显得是清清楚楚两类,泾渭分明,不发生任何瓜葛。我们不采取这种办法是因为:第一,说一个词类里有一小部分词兼属别类是可以的,如果说整个词类的词都同时兼属另一类,那适足以证明先前把这两类词分开就是毫无意义的。认为数量词既是本类词又是谓词就属于这种情形。第二,说一个词兼属两类,应该能够指明它在哪些语法位置上是此类,在哪些语法位置是彼类。如果把名动词看成是兼属名词和动词两类的词,我们就做不到这一点,例如当它出现在主语位置上时,就不知道到底是名词还是动词。至于说要让名词和谓词两大类界限分明,不产生纠葛,那可以通过选择恰当的划类标准做到。不过即使做到了这一点,也并不排斥名词里有一部分带谓词性,谓词里有一部分带名词性。英语的动词现在分词(present participle)跟名词的界限虽然很清楚,可是却带有名词的性质,所以叶斯丕孙(Otto Jespersen)说它是动词和名词的混血儿④。这跟上边说到的汉语体词和谓词的情形是一样的。 (《语言学论丛》第十三辑,1984) 选文附注 ① “真的、猛的”等是例外。 ② 看朱德熙等《关于动词形容词“名物化”的问题》,《现代汉语语法研究》193—224页。 ③ 我们把动词跟形容词合起来称为谓词。本文所说的谓词都是这个意思。 ④ Otto Jespersen, Essentials of English Grammar , 320页。 导语部分参考文献 [1] 陈保亚,2015,《20世纪中国语言学方法论研究》,北京:商务印书馆 [2] 郭锐,2002/2018,《现代汉语词类研究(修订本)》,北京:商务印书馆 [3] 郭锐,2011,朱德熙先生的汉语词类研究,《汉语学习》第5期 [4] 袁毓林,1995,词类范畴的家族相似性,《中国社会科学》第1期 今日责编:杨波返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |