戏为谁而写?“威廉”如何成为“莎士比亚”? |

您所在的位置:网站首页 › 马洛和莎士比亚的悲剧对比论文 › 戏为谁而写?“威廉”如何成为“莎士比亚”? |

戏为谁而写?“威廉”如何成为“莎士比亚”?

|

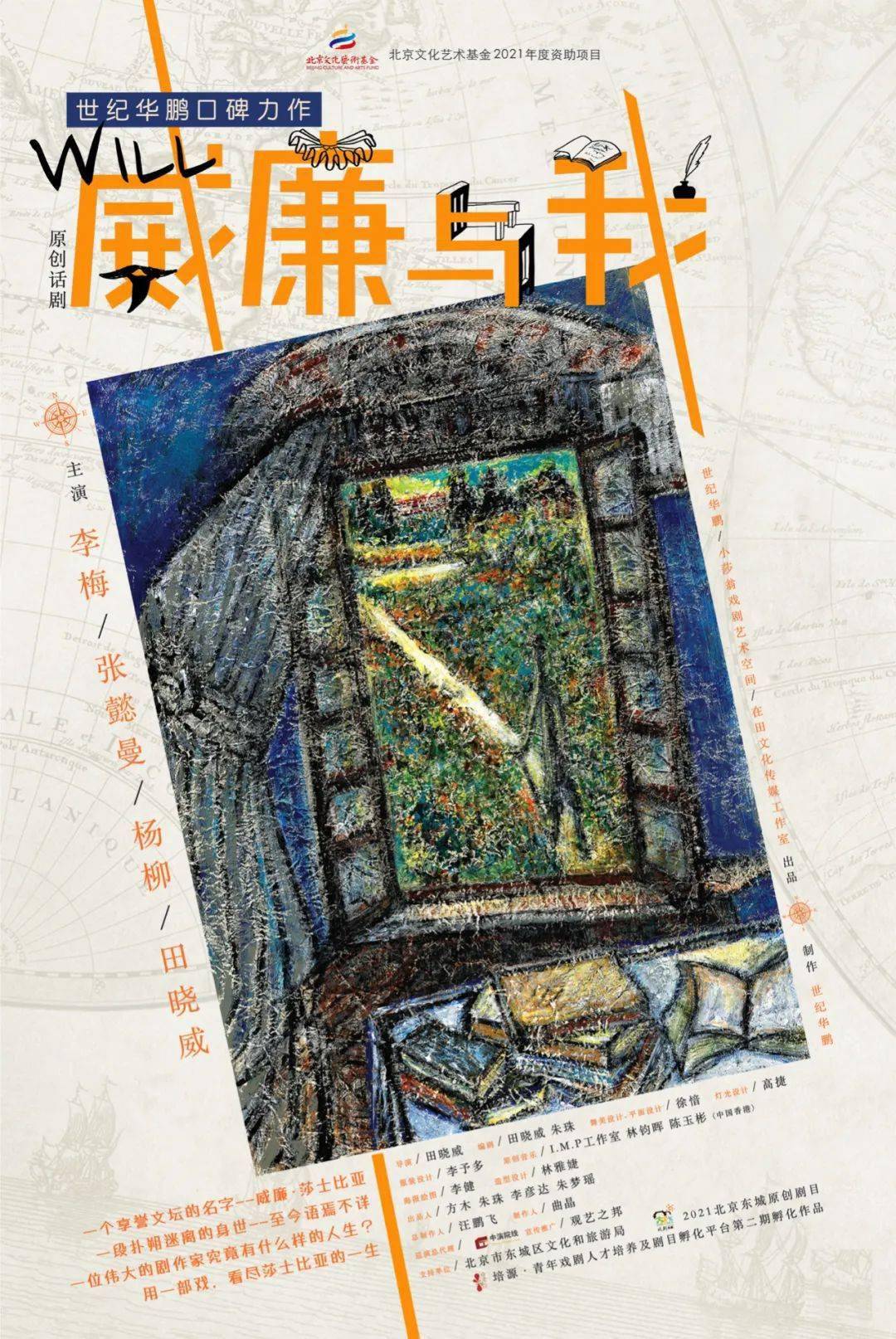

话剧《威廉与我》开场,李梅、张懿曼、杨柳与田晓威饰演的四名剧场工作人员,以既是故事讲述者又是角色扮演者的身份,带领观众走进威廉的童年:他五岁那年因为误闯斯特拉福德市政厅的舞台,与戏剧正式结缘。随后,四位演员由始至终保持着既是旁观者又是剧中人的双重身份,以跳进跳出的间离手段,一边讲述一边演绎莎士比亚的个人成长与创作史。

青年时期,他身为皮革商的儿子,告别故乡的父母与妻女,独自来到伦敦闯荡,想在戏剧圈占有一席之地;人到壮年,他如愿以偿获得成功,成为继《帖木儿大帝》《浮士德博士的悲剧》等剧作的作者克里斯托弗·马洛之后,伦敦甚至英国最红的剧作家,创作了多部合乎权贵或民众需求的历史剧与喜剧;中年阶段,他在剧场界的地位,逐渐被本·琼斯等后起之秀取代,创作转向悲剧;行至暮年,他回到斯特拉福德的老家,离世之前写了几部传奇剧。 该剧讲述莎士比亚的生平典故与重要创作的同时,亦用诙谐的笔触勾勒出英国文艺复兴时期变幻莫测的社会环境,让历史情境与当下世界发生奇妙的映照关系,可谓专业性、艺术性与趣味性兼具备。剧中伦敦的剧场因为瘟疫停摆,大量从业者跟着失业,台上的角色应对1665年在伦敦肆虐的腺鼠疫时,或戴上鸟嘴罩,或声称打了疫苗,或对以剧场为代表的公共场所消毒,让台下戴着口罩看戏,进场之前出示过健康码、测量过体温的观众,不免苦笑。

《威廉与我》 但这些对该剧而言,只是锦上添花的点缀。作为一部体量庞大、台词密集、结构复杂的原创作品,话剧《威廉与我》时长近三个小时,与莎翁有过交集的人物则多达三十多个,演出时能将观众牢牢吸引,源于演员表演与导演手段、舞美道具、服装造型的相得益彰。 四位演员像英国戏剧《雷曼兄弟三部曲》中诠释了雷曼家族三代人、七十多号人物的三位戏骨一样,借助包括衣帽在内的大大小小的道具,通过灵活多变、分工有序并且不失幽默的方式,完成了对于包括不同时期的莎士比亚在内的所有角色的演绎,把可考史料与逸闻轶事共冶一炉,犹如一幅徐徐打开的卷轴画般,呈现出清晰的时间与事件脉络。

不过史料的丰盈,并没让该剧成为一部莎士比亚的“迷弟”献给偶像的致敬之作。剧中的细节无论是有据可考,还是纯属创作者的大胆想象,均是用来表达“一出戏应该为谁而写”主题的材料。这让这部披着古典外衣的传记剧,比许多打着“现实主义”旗号实则与现实相距甚远的话剧,更具现实意义。 莎士比亚声名鹊起之前,英国市面上流行的戏剧,多是为王室与教会服务的道德剧与宗教剧,旨在教化观众。不过这类戏剧盛行的必然结果,是普通观众越来越不买账。剧里与莎士比亚亦师亦友的马洛的剧作《浮士德博士的悲剧》演出时,便因其中的博士、魔鬼、主教等人物都是爱讲大道理的哲学家,被陪同权贵们前来看戏的众学徒嫌弃。马洛与莎士比亚据此展开讨论,师父认为戏就应该写存在于剧作家头脑中的真理,徒弟却觉得戏需要与具体的人、幽微的人性发生关系,直观反映人们内心的欲望,拉近与平民阶层的距离。当马洛问莎士比亚一出戏究竟写给谁时,对答案不甚清楚的他回答称,可以写给看戏的、演戏的、买戏的,但唯独不能像马洛一样写给自己。 坚持为自己写戏的马洛,后来对于真理的追求,由戏里的说教延伸到戏外的求索,公开批评了女王与教会的一些作为。此种碰触世界天幕的行为,让马洛付出生命的代价。见证马洛惨死过程的莎士比亚,似乎愈发明白,剧作家不能为自己写戏。

不为自己只为观众写戏的莎士比亚,从首部历史剧《亨利六世》开始,接连凯歌高奏,作品得到上至女王下至乡村野夫的一致推崇,更为平民家族拿到了原本贵族才能拥有的家徽,可谓在世俗层面取得巨大成功。 但是作为剧作家,他真的获得成功了吗?正如该剧临近尾声时,琼斯与当时另一位正当红的年轻剧作家所讲,莎士比亚的处女作《亨利六世》当年造成万人空巷的根本原因,不是因为他的天赋才华征服了观众,而是由于教会封停了伦敦所有的剧场,大主教只批准了这一部戏免费公演。他后来的《理查三世》《仲夏夜之梦》等历史剧与喜剧被观众追捧,也与剧作品质无关,只是因为喜欢它们的女王引领了观众的喜好。而《李尔王》不被观众待见的根源,也不是由于他丧失了写作的才华与激情,仅是因为女王死了,新国王不喜欢他。

《莎翁情史》 所谓一朝天子一朝臣,莎士比亚在他所处的时代,没能成为例外。 好在,他从时代的宠儿变成时代的弃儿之后,想起昔年马洛的发问,对“一出戏应该为谁而写”展开新的思考,写作上发生明显的变化。剧作类型由历史剧、喜剧转向悲剧、传奇剧之外,内容方面注入他对于人生终极问题的思考。 诚如话剧《威廉与我》所揭示的,莎士比亚早年间写作《罗密欧与朱丽叶》《第十二夜》《威尼斯商人》等剧本时,也许融入了他的一些经历。但这些经历比如剧院经理付给他一镑稿酬、他穿上黄袜子“勾引”混血女子尤娜等,即便是真的,充其量不过是为剧本中的人物提供行动的依据。他中后期创作的《哈姆雷特》《李尔王》《麦克白》等剧作,与死亡、宿命、背叛等有关的核心主旨,却关联他真实的生命体验。儿子的夭折、父亲的去世、妻子的出轨等事件,促使他为“写作”两字重下定义。名字与他那将生命永远定格在11岁的儿子“哈姆尼特”只有一字之差的“哈姆雷特”身上,寄托了他作为父亲的哀思,也承载着他作为剧作家的思想。

《哈姆尼特——莎士比亚之子》 先后为大主教、女王、伯爵等人写过戏的莎士比亚,在事业失意之时,考虑过要不要迎合观众时下的口味,创作一些大女主剧、甜宠剧或悬疑剧(显然这是对于中国创作生态的讽刺妙笔),但最终放弃了类似的想法,蜕变为像马洛一样,从自身生命经验出发、为自己写戏的剧作家。 他在当时英国戏剧界的地位虽然不如马洛与琼斯,但岁月证明了他的不朽。“威廉”超越生活的时代,成为为生活在世界这座舞台上的整体人类而写戏的“莎士比亚”。 中国当下的创作者“我”,能从“威廉”身上获得怎样的启示?借用鲍勃·迪伦的名句,“答案在风中飘”。 文|梅生 《威廉与我》剧照摄影|王霁 编辑|于静返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |