《奥瑟罗》与《奥赛罗》:莎士比亚戏剧到威尔第歌剧的“脚本转型” |

您所在的位置:网站首页 › 马洛和莎士比亚的悲剧对比 › 《奥瑟罗》与《奥赛罗》:莎士比亚戏剧到威尔第歌剧的“脚本转型” |

《奥瑟罗》与《奥赛罗》:莎士比亚戏剧到威尔第歌剧的“脚本转型”

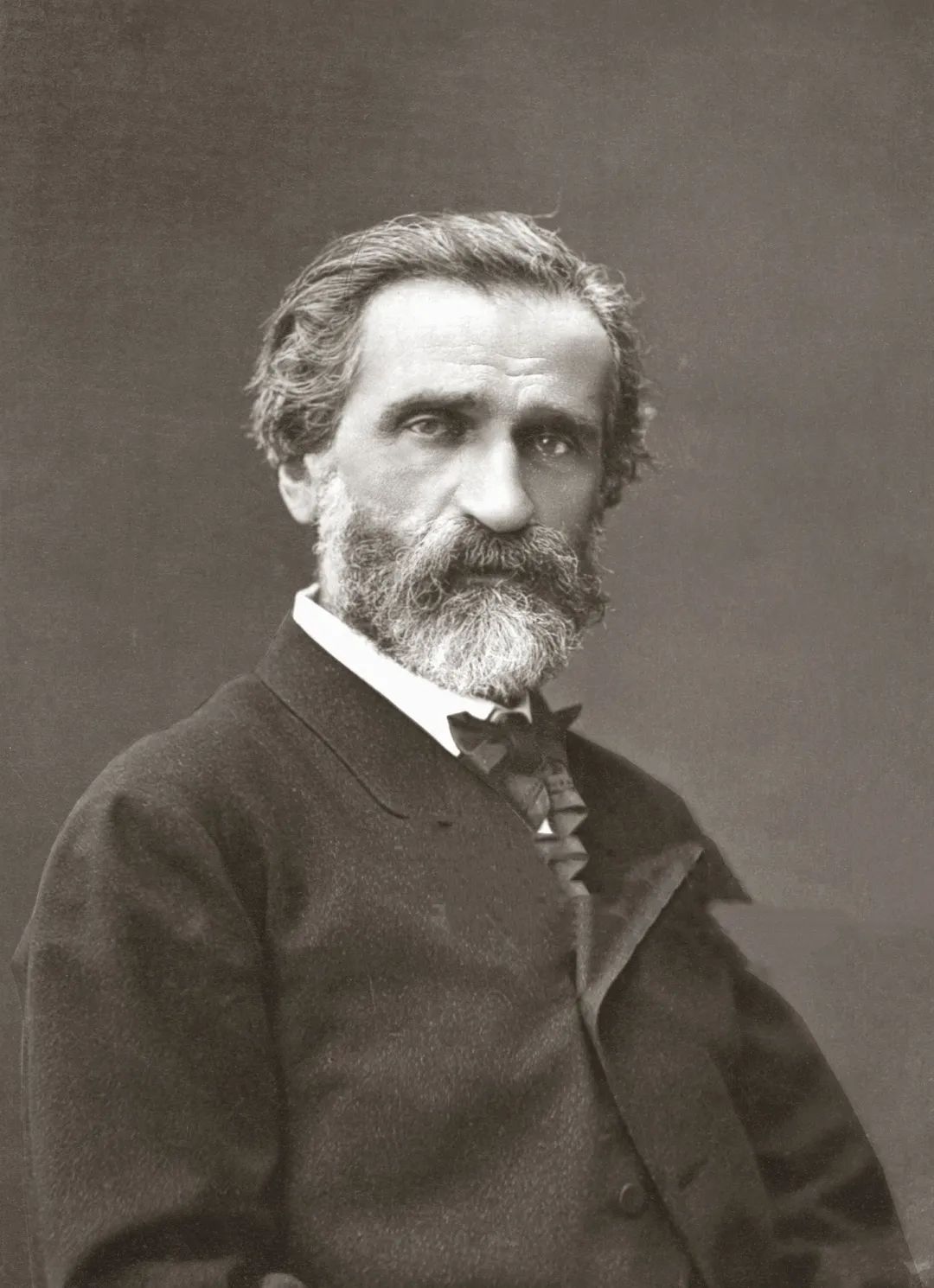

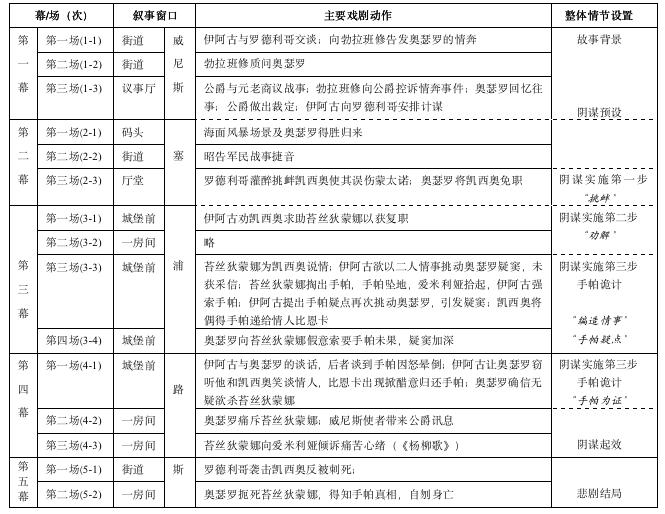

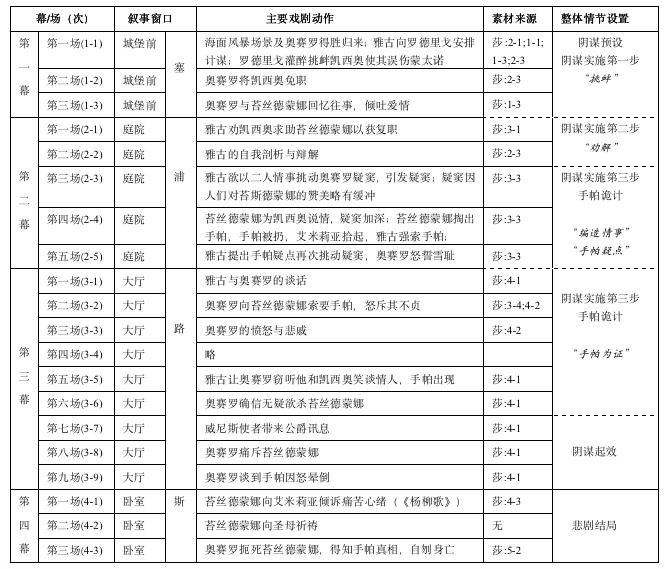

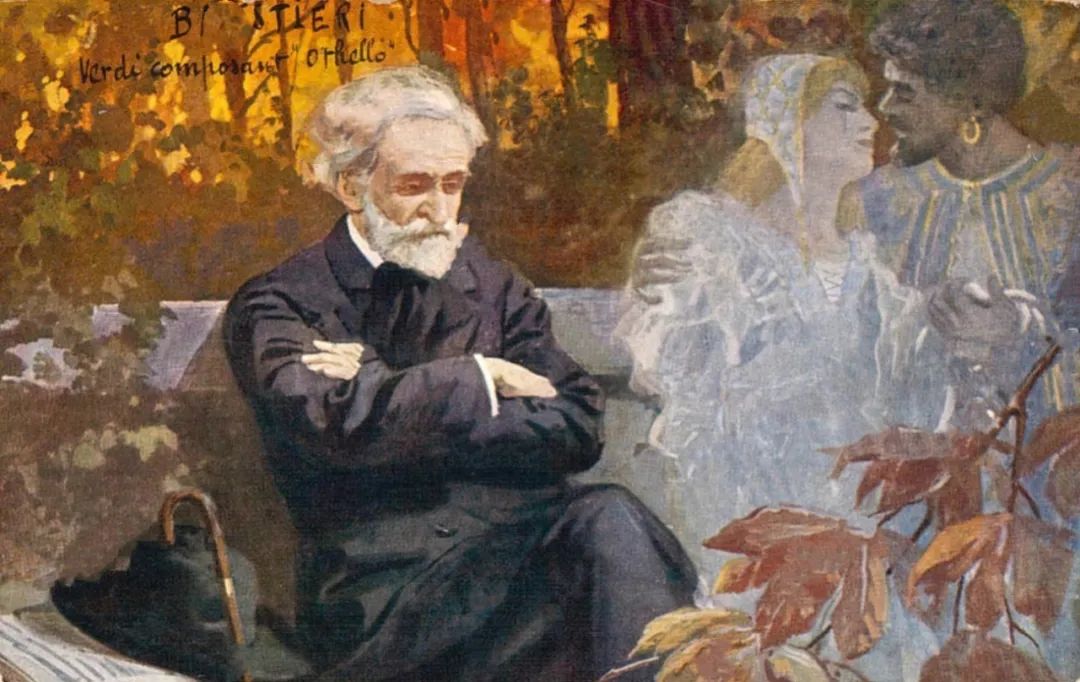

《奥瑟罗》与《奥赛罗》 ——莎士比亚戏剧到威尔第歌剧的“脚本转型” ◈ 董 蓉 摘要 在“脚本转型”过程中,威尔第歌剧《奥赛罗》通过素材的删减重组,对莎士比亚戏剧原作《奥瑟罗》做出了结构调整,进而呈现出迅捷连贯的叙事特质,“响应着歌剧的自身需求”。较之于原作,歌剧的叙事主旨亦发生迁移,这种由种族主义转向宗教隐喻、重视“爱与死”的深切表达之题材特点,与19世纪欧洲文化政治话语及浪漫主义情感特质紧密相关。 关键词 《奥赛罗》;《奥瑟罗》;威尔第;莎士比亚 脚本改造是戏剧向歌剧“转型”所需完成的首要工作,而此种改编与书写一方面体现为文辞、结构、叙述重心等文本形式层面的变化,另一方面也由此映射出歌剧音乐的自身内在属性以及歌剧文本所处的社会—文化语境,这在莎士比亚戏剧向威尔第歌剧《奥赛罗》(Otello)[1]的脚本转型中即可见一斑。 莎士比亚(William Shakespeare,1564—1616)的五幕悲剧——《奥瑟罗》(Othello)[2]是歌剧脚本的原型,其叙事结构独特、意蕴表现深广。针对于此,1879年,威尔第(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi,1813—1901)与博伊托[3]开始了历时七年多、复杂而繁琐的脚本编撰与调试工作(歌剧脚本的修改与威尔第的谱曲工作并行并进),使其呈现出与原作不同的叙事结构和主旨,它“响应着歌剧的自身需求”[4],并与19世纪欧洲文化政治话语及浪漫主义情感特质紧密相关······本文的研究即处于此种话剧向歌剧转型的视域中,意欲通过两种文本的比较研究,来阐发它们的表现特征,并籍此探讨威尔第歌剧创作所面临的问题,以及他如何对此加以解决的。  朱塞佩 · 威尔第 (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi,1813 - 1901) 一、《奥瑟罗》:莎士比亚 的戏剧景观 (一)结构特点 莎士比亚的《奥瑟罗》大约写于1601—1605年间,改编自意大利小说家钦齐奥(Giraldi Cinthio,1504—1573)的《故事百篇》(Hecatommithi,1565)。整个故事叙述过程中,“伊阿古阴谋由虚拟转为现实”构成了牵引和推动剧情发展的主要力量,即第一幕,背景陈述及阴谋预设;第二幕,进入阴谋实施第一步(灌醉并挑衅凯西奥使其被免职);第三幕,阴谋施展第二步(劝凯西奥向苔丝狄蒙娜求助)后,很快接入以手帕为中心的第三步(编造情事并提出手帕疑点);第四幕,阴谋继续(夯实手帕的不贞象征)并起效;第五幕,悲剧呈示。以上诸情节均显现在两个叙事窗口中:第一幕发生于威尼斯;其后四幕,从威尼斯移动至塞浦路斯,并在第五幕终随着威尼斯使者的“上船回去禀明政府”从塞浦路斯移回威尼斯。各幕所含戏剧动作见图表1:  图表一:莎士比亚《奥赛罗》戏剧结构图  一般而言,莎士比亚喜用矛盾冲突的发生、发展、转折、高潮、结局等诸阶段来安排剧情发展,他对于《奥瑟罗》的结构设置也带有此特点。但与其他戏剧作品不同,《奥瑟罗》的叙事结构独特呈现出前松后紧、先慢后快之特质:它的矛盾冲突发生得甚迟,在五幕十五场的戏剧篇长之中,直至第三幕,冲突才获得全面爆发(此时剧情发展已然近半)。而一经爆发,即以出弦箭之势迅速推演至悲剧性结局。 前两幕,莎士比亚的叙事呈舒缓之态。这里,故事里嵌着故事、故事套故事的“递归”是展现这一态势的叙事方式之一,即“文本每进入一个新的层次,就将一个故事推进到一个待完成的叙事堆栈上;每完成一个故事,就将它‘弹出’,注意力返回到前面的层次。”[5]例如第一幕的叙事:帷幕拉开,“伊阿古与罗德利哥交谈”首先开启:罗德利哥埋怨伊阿古,认为自己把钱交给伊阿古支配,他却“做了他们的同谋”,由此把故事推到了一个待续的层次。但是当这一事件的前因后果尚未交代清楚的时候,作者却笔锋一转,在中间插叙了一段新故事——伊阿古诉说其隐晦复杂的仇恨缘由。其后,故事继续:伊阿古怂恿罗德利哥在苔丝狄蒙娜家门口叫喊捣乱,诉说情奔事件;苔丝狄蒙娜的父亲勃拉班修被激怒,率领手下质问奥瑟罗,并到议事厅请公爵主持公道。但叙述至此,故事暂时中断,剧作家随即又一次嵌入了新的故事内容:公爵及元老们在议事厅围桌而坐,分析讨论土耳其(东方穆斯林帝国)与塞浦路斯战事,并准备派奥瑟罗率军参战······ 这些递归陈述,通过不断调节、延缓叙事方向与速度,积累着蓄势待发之势,令读者始终保持适度的紧张幻觉。同时,作者在将故事嵌入弹出的叙述过程中,不断带入并补充背景信息,将故事背景、人物之间的关系、性格、行为意图、悲剧形成的来龙去脉逐一加以交待,这些,均为悲剧的发展埋下伏笔。 其后,经过阴谋初步实施(挑衅/劝解)之铺垫,待到第三幕第三场“伊阿古欲以二人情事挑动奥瑟罗疑窦”之时,矛盾冲突全面爆发。递归叙述消逝,一系列以手帕为核心的戏剧动作依次出现,从初次挑拨到获取手帕证据,到再次挑拨,又到夯实怀疑,环环相扣,这其中又含杂着诸种巧合加强着阴谋的可信度(如比恩卡的出场)。其叙事节奏之快捷,以至于发展至第四幕第一场,所有动作即已层层推至“伊阿古阴谋起效”之层次。此时,奥瑟罗对妻子的背叛已经确信无疑,欲杀死苔丝狄蒙娜。悲剧,无可挽回。  (二)种族隐喻 关于《奥瑟罗》叙事结构内部所隐藏的意蕴和内涵,一直以来,西方评论界始终争论不休: 从十七世纪以来,各种说法五花八门,褒贬不一。因此,到十九世纪末年,曾有人指出:凡是知名的论者都深深感到难以明了那隐藏于悲剧故事之下的道德迷津,而对于奥瑟罗性格的“矛盾的解释”更超出了包括《哈姆莱特》在内的诗人全部作品中的任何人物······这种说法并不过分,而且还可以用来概括二十世纪的评论情况。[6] 的确,现代批评视野中,学者们对悲剧成因的解释(后现代主义从身份认同危机角度),以及对主人公形象(“嫉妒”与“非嫉妒”)的剖析等都呈现出多元化的特质,但这里,本文重点关注的是悲剧故事之下种族身份的隐喻问题。[7]   在莎士比亚叙事话语中,种族主义修辞显而易见:《奥瑟罗》单行本出版时的剧名全称为《奥瑟罗,威尼斯的摩尔人的悲剧》(The Tragedy of Othello,The Moore of Venice)[8],由此即直接暗示出主人公的文化种族身份——西方主流社会眼中的“他者”,来自东方的黑皮肤摩尔人。在全剧的叙事中,这一有关种族及文化冲突的隐喻屡次浮现,例如莎士比亚为戏剧第一幕所设置的叙事窗口——威尼斯: 文艺复兴时期,威尼斯是西方的一个富足民主的白人共和国。但在剧中,透过议事厅窗口,我们看到它正处于来自东方的土耳其穆斯林帝国的威胁之中(据史料记载,1570年,它被土耳其攻陷),而奥瑟罗的情奔就与这一窗口相互关联,被伊阿古描述为:“他今天夜里登上了一艘陆地上的大船······”(莎:1—2),隐喻式地说出:在土耳其人登上海上战船,准备向威尼斯前哨塞浦路斯进攻之时,奥瑟罗也登上陆地上的大船与苔丝狄蒙娜私奔,进而微妙地暗示着:在土耳其人处心积虑欲夺走西方领土的同时,黑皮肤的摩尔人已经从西方人手中夺走了一个白人女子——西方世界正处于丧失领土与女人的双重威胁之中!面对于此,西方人潜意识中的焦虑感油然而生,这在勃拉班修对其女儿情奔事件异常焦灼的反应中表露得十分明显:“要是这样的行为可以置之不问,奴隶和异教徒都要来主持我们的国政了!”(莎:1—2)。 在威尼斯社会文化体系中,人们对摩尔人的偏见和歧视根深蒂固: 伊丽莎白时代,国家之间缺乏接触,人们认为外国人都是十足的蛮夷······这种印象支持人们将态度建立在侮辱或抽象的观念上······因此,对这出戏的观众来说,奥瑟罗的异域性尤为强烈。莎士比亚选择以最直观、最显著的方式——奥瑟罗黝黑的肤色——激起观众们的情绪。[9] 戏剧屡次提及奥瑟罗的肤色(莎:1—1;1—2;1—3;2—2;3—3),如伊阿古在与罗德利哥谈到奥瑟罗时,总是与“黑”勾连在一起,且使用的多为“老黑羊”“黑马”等动物意象的措辞和隐喻,甚至爱米利娅也以“黑魔鬼”称呼之。伊阿古在施展阴谋之时,就有意运用这些种族主义修辞,触碰着威尼斯白人最敏感的神经,如他对勃拉班修的挑动:“一头老黑羊在跟您的白母羊交尾哩······您的女儿给一头黑马骑了,替您生下一些马子马孙,攀一些马亲马眷。”(莎:1—1)。 而对于奥瑟罗来说,异族人身份也存在于他的潜意识之中,如第二幕他与妻子相聚并倾吐爱情时,苔丝狄蒙娜提到了“上天”(heaven):“但愿上天眷顾······”(莎:2—1),他的话语回应是:“阿门,慈悲的神明!”(莎:2—1)。神明一词(powers),为复数形式,这似乎意味着他所认知的天堂也含纳着异教徒的神明。但同时,他又一再下意识宣称自己的文化主流身份,这从他最初平息酒后争斗(不断强调自己是“我们”而不是“他们”),以及最终自尽前的大段自白(称威尼斯为“我们的国家”并以“受割礼的狗子”等措辞形容土耳其人,表明自己并非“他们”)中便可见一斑。可见,种族主义修辞在这一豪迈英雄心中已内化为一种渴求认同的、潜在的文化身份危机意识,而这一点恰好被伊阿古敏锐捕捉,并通过其阴谋的施展将它由意识深处带到了表层。 我们看到,从第三幕起,奥瑟罗话语中开始不断出现与“黑”相关的意象,如“也许因为我生得黑丑,缺少绅士们的温柔风雅的谈吐;也许因为我年纪老了点儿······所以她才会背叛我(莎:3—3);又如“她的名誉······现在已经染上污垢,像我自己的脸庞一样黝黑了······(莎:3—3)等等,这一切都是他在伊阿古挑唆下,开始怀疑苔丝狄蒙娜不忠之后才下意识说出的话语。而此种“不忠”与“黑”的链接说明:对于摩尔人奥瑟罗来说,获得白人的爱情是其融入主流社会、成为“我们”的重要途径,进而在其心中,苔丝狄蒙娜的形象已由女人上升为一种重获文化身份的理想,而她的不忠自然就构成了对文化“他者”爱情的蔑视和种族身份的歧视,意味着文化认同理想的坍塌。最终,“伊阿古通过一系列的种族主义修辞,摧毁了奥瑟罗通过自己的叙述和爱情建构起来的身份认同······正是为了恢复自己和自己所属的民族的尊严,他才必须把自己深爱的女人杀死。”[10]——就此,种族主义修辞被融入这一悲剧故事的叙事话语之中。  二、《奥赛罗》:威尔第歌剧的 叙事方式与表达主旨 (一)结构特点 就一般层面而言,莎士比亚戏剧中人物形象的集中、情节设置的环环相扣、手帕计策的巧妙施展等特质,与十九世纪歌剧的惯用手段和追求戏剧效果的潜在特质相吻合,这显然也构成了威尔第选择该题材作为歌剧创作原型的重要缘由。事实上,文学戏剧一直是其歌剧作品的重要来源,例如雨果《埃尔纳尼》和《里戈莱托》、席勒《唐 · 卡洛》,以及同衍生于莎士比亚作品的《麦克白》与《法尔斯塔夫》等等。这一取材方式或多或少映射出歌剧与文学戏剧彼此靠拢的时代趋向。  威尔第歌剧《唐 · 卡洛》1969年演出剧照 实际上,就此戏剧改造而言,博伊托与威尔第并非“第一人”,19世纪初,罗西尼就曾与脚本作家贝里奥合作完成三幕歌剧《奥赛罗》,但他们的处理方式使其作品与戏剧原作相去甚远。而博伊托与威尔第清楚,歌剧的脚本改造有其特定宗旨,它“不仅需要根据歌剧自身传统对原著进行再创造,同时更重要的是在最终的改造中,传达原著精神、忠于原著的人物塑造和观念。”[11]循此出发,他们的歌剧脚本基本完整传达了戏剧作品之结构精髓,即保留与重现了阴谋预设与施展的诸种步骤与核心动作——雅古阴谋力量的显性推动仍然是牵引剧情发展的主要力量。各幕所含戏剧动作见图表2:  图表二:威尔第《奥赛罗》戏剧结构图  但上述戏剧动作已被重新加以结构重组。这一过程中,“简化繁复情节”的做法最为突出。作为同时享有作曲家声誉的脚本作家,博伊托深知19世纪晚期歌剧理应具备情感鲜明、流动快捷之张力。循此出发,他与威尔第首先剔除了勃拉班修、威尼斯公爵、比恩卡以及葛莱西安诺(苔丝德蒙娜叔父,出场于原著第五幕第一场)等枝节性人物以及相关情节,仅保留直接参与情节发展、不可或缺的人物,进而将剧情予以简化,使其紧紧围绕主要人物——奥赛罗、雅古、苔丝德蒙娜的矛盾关系加以展开。 具体叙事过程中,他们将原著中的相关素材从原有场次的戏剧单元中提取出来,按照歌剧化的戏剧单元结构进行适当删减并重新整合。这里最为明显的改变就是将莎士比亚五幕戏剧减缩为紧凑的四幕:处于威尼斯叙事窗口的原著第一幕被完全删减,歌剧情节发展被统一、凝炼于塞浦路斯窗口,并在以合唱为中心的海面风暴场景中直接拉开帷幕。但为弥补删减所造成的内容缺失,作者也从原著第一幕中抽取了三个片段插于歌剧脚本诗行中,主要为:雅古叙述仇恨缘由(莎:1—1);雅古向罗德里戈安排计谋(莎:1—3);奥赛罗描述自己的传奇经历以及恋爱过程(莎:1—3,该部分构建而成歌剧第一幕结尾《爱情二重唱》之文本),进而将原著第一与第二幕的素材合并在一起加以集中呈现。 在戏剧原著中,第一幕的叙事功能主要在于铺垫悲剧形成的前提背景和发展趋势。它的舒缓叙事,也与其后冲突碰撞形成松与紧、慢与快的对峙。歌剧将原著第一幕删除后,叙事结构发生了明显的迁移:海面风暴场景后,剧情发展很快进入紧张的阴谋施展主体部分,紧迫气氛一开始就鲜明显现,并愈演愈烈,进而高度统一地呈现出迅捷连贯、一气呵成之结构特质。  阿里格 · 博伊托 (Arrigo Boito,1842 - 1918) 原著第一幕的删减也导致其后阴谋实施环节一系列的素材重组,如歌剧第二幕合并了原著第三与第二幕的内容;第三幕以原著第四幕为素材主体并将原著第三幕内容穿插其中;第四幕综合了原著第四与第五幕诗行(具体见上表的素材来源)。同时,在这其中,各幕诸戏剧动作之间的诗行内容也较之于原著大幅缩减,进而缩短了动作之间的时间进程,并令动作的相互衔接更为紧凑、流畅、连续。例如,出现于原著第四幕第一场的“雅古与奥赛罗谈话”在歌剧第三幕第一场中被紧缩,仅寥寥数语后,便直接进入“奥赛罗索要手帕”环节,保证着两者之间的连贯性。而原著中由长时段谈话而引发的“奥赛罗谈到手帕因怒晕倒”的环节则被移后,隐入终场的场景之中。 值得注意的是,这些删减处理的写作策略显然基于音乐层面的考虑:一方面使歌剧这一体裁的本质特性——流动快捷之张力体现得更为鲜明(同时也迎合了歌剧舞台容量的需求);另一方面也有利于诸戏剧动作聚合成单元结构,更好地承纳音乐分曲形式,以适应意大利歌剧传统的需要。除此之外,出于顾及音乐分曲的形式表达以及丰富人物形象的考虑,歌剧脚本在结构删减的同时,增设了新的文本框架,如体现雅古自我剖析的《信经》分曲(威:2—2),以及苔丝德蒙娜向圣母祈祷的分曲文本《圣母颂》(威:5—1)等等。 针对于此,美国音乐学家科尔曼(Joseph Kerman,1924—2014)曾指出,歌剧《奥赛罗》的脚本改造过程遵循了以下两条原则:“其一,一种朝向自然主义的趋势,这一点最深刻地显露在博伊托对整个故事的基本观念中······所有时代的意大利作曲家都会赞同博伊托的第二条原则:即有规律地将感情状态集中体现为抒情场景,在其中音乐得以舒展,并最强烈、最清晰地为整体戏剧做出贡献。”[12]从这里不难看出,脚本改造所坚守的基本原则来自于音乐!正是它,促使歌剧脚本的结构发生了变迁——音乐的自身要求对于歌剧的结构特质有着约束力。  威尔第歌剧《奥赛罗》剧照 (二)中心命题 1.“上帝”:宗教隐喻 莎士比亚以种族隐喻牵引了戏剧的叙事话语。与此不同,歌剧文本中,具有种族文化象征意义的威尼斯叙事窗口被隐去、种族主义修辞获得弱化与边缘化。如第一幕,雅古向罗德里戈谈及奥赛罗时,就摒弃了原著中“老黑羊”等动物意象的措辞而换以“野蛮人”(威:1—1);又如,第四幕奥赛罗杀死妻子后,艾米莉亚以“凶手”的措辞代替了原著的“黑魔鬼”(威:4—3);再如,歌剧文本中,与“黑”的意象相关联的修辞仅象征性地出现两次(威:2—4;3—8),而且,莎士比亚戏剧中奥瑟罗关于“黑”的焦虑自述,还被特别提示“以合唱方式掩盖”[13]:“那黑人残暴又凶狂,把眼睛紧盯在地上,然后又举起黑手向上天挑战······”(威:3—8)。 此外,尽管奥赛罗在歌剧中被称为“野蛮人”,但很大程度上,“野蛮”指的是人类共有的潜在秉性,并非与其特定的种族身份紧密相关,而奥赛罗的黑皮肤,也更多地出于一种使其区别于其他角色的视觉需要。这一点在舞台服装的选择上亦有所体现。1886年10月29日,威尔第在看到歌剧首演的服装设计草案后,于写给博伊托的信中曾就非洲意象的服装提出意见:“奥赛罗在最后一幕穿的服装粗糙而残破,胳膊裸露,就像是没有肚子的塞奇瓦约[14]。你再仔细看看,我觉得这是个巨大错误。”[15] 取而代之的是,宗教修辞被微妙融入歌剧叙事话语,这一点显露于两种文本的细节比照之中[16]: 为应对文艺复兴时期的戏剧审查制度,莎士比亚在戏剧人物对话中会偶尔插入宗教性质字眼——“上天”,除此之外,便鲜有提及。但在歌剧文本中,宗教意蕴随处可见。例如第一幕“风暴场景”,其文本素材虽然源自戏剧原作第二幕,但却建立在“非莎士比亚”的宗教语境之中:人们在岸上祈求基督教的神明——“上帝”(dio)赐福于威尼斯舰队:“上帝!风暴在闪光!上帝!大海在激荡!救救这受难的船吧!它载来威尼斯的吉祥!”(威:1—1)。凯西奥于其中为奥赛罗安全祷告时,也去除原作中的“乔武”一词(Jove,宙斯的别称,这一措词在莎士比亚戏剧中经常出现),而以“上帝”代之。随后奥赛罗得胜出场,称:“荣耀归属于上帝!”(威:1—1)。就文化种族身份而言,他是摩尔人,并非处于基督教传统的威尼斯人。但此时,他使用的却是基督教修辞,这一错位似乎暗示:作为摩尔人的奥赛罗并没有加入穆斯林,而是与基督徒结盟,归属于基督教传统。 但该归属感逐渐消逝:第三幕,奥赛罗因苔丝德蒙娜的“不贞”陷入悲戚的自白之中,其文本素材直接来自于莎士比亚戏剧。戏剧中,由于语言素材出现于两人对话中间,所以“上天”一词仅仅是交谈中一带而过的措辞:“要是上天的意思,要让我历受种种的折磨······”(莎:4—2)。歌剧文本虽然完整地运用该素材,但却转换了代词,进而将同样的话改写成了对上帝的述说,表达着他被所爱的上帝抛弃、找不到归属感的迷失和困惑,效果全然发生改变:“啊,仁慈的上帝,赐予我一切苦难,从穷困贫贱,到耻辱羞惭;使我的勇敢,胜利的纪念,成为了废墟,成为了谎言。还必须忍受屈辱和苦痛的熬煎,保持着平静,顺从上帝的意愿!这是何等悲惨!”(威:3—3)。  新增文本也显现出“非莎士比亚”的宗教修辞,如雅古的自我剖析。第二幕,他背弃道德力量、嘲笑上帝,但其表达方式却是宗教式的(采用基督教常规弥撒中的《信经》),并以蔑视基督教道德准则的“反信条”形式出现:“······上帝也只是传闻。”(威:2—1)。在其再次挑动疑窦后,此种“反信条”引来奥赛罗的加入,他们以上帝名义共同表达复仇意愿:“我凭着青天发誓······复仇的上帝!”(威:2—5)。 歌剧中,苔丝德蒙娜始终在宗教的语境中表达自我,其出场时的《赞美合唱》及被杀之前的《圣母颂》祈祷形式均为渗入宗教象征的重要时刻。前者证实了她的基督教归属(她被人们将其作为圣母玛利亚似的人物来尊崇),后者表明在其失去一切时,上帝仍与她同在。由此,在这里,苔丝德蒙娜体现为虔诚的宗教人,而否定宗教让雅古成为“魔鬼”、被上帝抛弃且促成奥赛罗的悲剧——这些,均构成了宗教文本的隐性含义。 2.“手帕”:爱情与死亡 “由阴谋导致的爱情与死亡”,是两种叙事文本所陈述的主体内容,但它们的语义各有不同。由于被负载以各种隐喻,莎士比亚戏剧呈现出的悲剧世界往往更多维地影射着人性与历史、现实、文明之间的冲突。而歌剧对于种族问题的淡化就似乎意味着,它并未试图像戏剧那样深层而多元地阐发奥赛罗的性格和悲剧的形成,但就另一角度而言,“爱情与死亡”的情感冲击与宣泄则被更多地予以释放,进而成为歌剧意欲表现的主旨。笔者注意到,它与“手帕”这一看似微不足道物品的寓意式表述互有关联。 在手帕的处理上,歌剧与戏剧存在文本细节上的差异。如戏剧中奥瑟罗首次提到它时,说的是“礼物”(gift):“我给过她这样一方手帕,那是我第一次送给她的礼物。”(莎:3—3),而在歌剧中,则是“爱情的表记”(pegno primo d’amor):“那是我送给她的手帕,是爱情的表记。”(威:2—5)。相对于莎士比亚的轻描淡写,博伊托-威尔第眼中的手帕已上升为爱情的重要指代,代表着奥赛罗对忠诚婚姻的认定与期待。而正因为手帕的寓意发生了转型,在苔丝德蒙娜为凯西奥求情后,奥赛罗面对她的“手帕柔情”(奥赛罗感到头痛,苔丝德蒙娜掏出手帕,想为奥赛罗绑头以减轻他的痛楚)才会恼怒地说:“(把手绢扔在地上)我不需要它!”(威:2—4)。而戏剧中的奥瑟罗则淡然地说:“你的手绢太小了(苔丝狄蒙娜手帕坠地)。随它去。来,我跟你一快进去。”(莎:3—3)。 相似的情节点上,奥赛罗在歌剧中对于手帕的拒绝,比戏剧来得更为果断与缺乏理性。而此种拒绝,似乎也标志着一个分水岭,即:通过“我不需要它!”,奥赛罗似乎也在对苔丝德蒙娜说,“我不需要你”!他对手帕的拒绝,实际上也是对她的温柔和爱情魅力的拒绝。就此开始,歌剧的戏剧架构发生重大转折:维护两人稳固爱情的篱笆被打破、雅古阴谋无可阻挡。 雅古显然也意识到了这一点,因而,在第三幕“让奥赛罗窃听他和凯西奥笑谈情事”的环节中,他才将手帕比喻为带来死亡的蜘蛛网:“(指着手帕对凯西奥)这是面蜘蛛网,在这里,你的心会迷失,会呻吟,甚至死亡!看他们拥抱在一起!”(威:3—5)。而其后,奥赛罗在杀死苔丝德蒙娜的心意已决之后,他痛苦喊出的就是——“那手帕”!。凡此种种,在莎士比亚戏剧中均没有原型。 第四幕,奥赛罗通过手帕道出“爱情与死亡”的纠结与痛楚:“想想你的罪恶!我的罪是爱情?正是为这个!因为我爱你而杀我?你爱凯西奥!不!从不曾有过!可那条手帕,我给你,你却给了凯西奥!”(威:4—3)。而这种心理上的痛楚导致奥赛罗在得知手帕真相后,并未像其在戏剧中那样以长篇独白剖析自我,相反,他则选择了迅捷自刎,进而突出“为爱情而死亡”的戏剧含义,似乎表明,两人的爱情,终将以死亡的形式重聚与团圆。而这一切,他们冥冥中已在脚本叙述话语里早已预知:(奥赛罗)“啊,我爱你······让死神来吧······”(威:1—3);(苔丝德蒙娜)“我为了爱······死亡。”(威:4—1)。  威尔第歌剧《奥赛罗》剧照 三.阐释:社会—文化语境 与叙事文本生成 叙事文本在形式上的改变,不仅仅体现为简单的文体层面的转换过程,更重要的是,它也涉及到社会—文化语境、历史现实因素与作者写作意图之间深层而复杂的互动关系。歌剧《奥赛罗》的叙事文本出现了有别于莎士比亚的戏剧立意:把原著的种族差异转为宗教意识,同时亦将“爱情与死亡”的情感之维诠释得更为直接而深切。 首先,关于宗教隐喻问题。威尔第与博伊托生活在19世纪欧洲政治文化系统之中。这里,拿破仑所领导的法国资产阶级革命对于欧洲,特别是意大利(1805年,拿破仑曾兼意大利国王)产生了深远的影响。1815年拿破仑革命失败后,意大利回复至封建专制统治,国家四分五裂,饱受奥地利、法国和西班牙的统治与控制。这一社会现状促使人们开始致力于寻求民族独立、争取国家统一的民族复兴运动,最终,于1870年建立起统一的君主立宪之意大利王国。 艺术映射时代精神。因而,以借古喻今的方式呈示现实世界,就构成了19世纪欧洲歌剧的叙事模式,即普遍将宗教历史冲突作为基本题材,藉此暗喻当时欧洲社会的政治斗争,如梅耶比尔《新教徒》《预言者》,以及威尔第《唐 · 卡洛》等诸多作品都体现出这一叙事倾向。宗教,成为当时欧洲政治社会的某种话语指代。  贾科莫 · 梅耶比尔 (Giacomo Meyerbeer,1791 - 1864) 这种指代性在意大利体现得尤为突出。意大利历史上,宗教,一直在各个领域占有特殊重要的地位:这几乎是一个宗教国度,城市和乡村街道上随处可见的十字架、圣徒雕像是意大利人宗教热情的最好证明。[17]而在19世纪民族复兴运动中,人们更是将上帝作为自由独立精神的激励信条,藉此将资产阶级民主思想、独立意识与倡导平等、博爱的宗教教义融合在一起。如曼采尼(Giuseppe Mazzini,1805—1872)在其著名的“青年意大利誓词”中就一再强调上帝的意愿: ······意大利注定要成为一个民族······每个成员都应以上帝和意大利的名义说出誓言······我相信上帝托付给意大利的使命,每一个生于意大利的民众都应努力尝试去履行职责。要相信上帝的意愿,他已经为创建一个民族而赋予我们必要的力量。人民就是这股力量的代言······以青年意大利的口号,联合具有相同信仰的民众宣誓······[18] 由此,宗教在当时的意大利已具备了文化政治话语的象征意义。某种程度上,这导致在整个19世纪艺术作品的创作中,宗教的政治话语性已悄然在人们意识深层内化为一种特定的心理需求——即便不以宗教历史为主体题材,也会下意识地在作品中潜藏宗教意识、覆上宗教印痕。因而,当威尔第与博伊托在面对《奥瑟罗》这一文艺复兴时期的戏剧故事之时,其所处的社会语境促使他们自然地将其转换成19世纪的叙事话语模式。 其次,关于“爱情与死亡”。在弥漫着浪漫主义精神的19世纪,人们基于对人之感性世界的强烈关注,需要更为浓烈真切的情感释放。于是,诚如英国哲学家、政治思想史家伯林(Isaiah Berlin,1909—1997)所述:“整个19世纪这种妄想症一直在积聚,在叔本华那里达到高潮,在瓦格纳那里,它主宰了他的全部作品。到了20世纪,它已蔚然成风,弥漫于所有的文学艺术作品之中。”[19]   以赛亚 · 伯林 (Isaiah Berlin,1909 - 1997) 这样的一种细腻与丰富、复杂而感伤、渴求又无望的世纪情感认知,所带来的是艺术作品叙事风向的变迁:在文学领域,出现了众多表现“疯狂”的小说、诗歌和戏剧作品,而它们又常常与爱情和渴望休戚相关,如意大利作家塔切蒂(Iginio Ugo Tarchetti,1839—1869)1869年创作的爱情小说《佛斯卡》以疾病(“19世纪浪漫主义作家及画家一直将女性美的显性观念与病态美联系在一起”[20])、爱情渴望、嫉妒与死亡为中心环节,呈现出“极致情感的展示······将疾病与死亡的恐惧浪漫化。”[21];而在歌剧领域,几乎所有19世纪与20世纪的悲剧故事,都将爱情与死亡的萦绕紧密相连,而死亡又经常带有暴烈意味。[22] 作为19世纪的歌剧文化文本,《奥赛罗》也暗示,男女之间爱情的情感冲击和真实触碰终将转换为死亡。这,也是19世纪末至20世纪初浪漫主义艺术的重大命题之一。  伊吉尼奥 · 乌戈 · 塔切蒂 (Iginio Ugo Tarchetti,1839 - 1869) 结语 在前面的诸种陈述中,本文对莎士比亚戏剧和威尔第歌剧这两种文本的特质进行解析,在这一过程中,通过观察文本素材的增删与重组情况,发现了歌剧叙事结构的调整特点。同时,将观察视野投入到某些小问题、细节问题或见惯不惊的问题之中,通过对两种文本中“黑”“上帝”“手帕”等貌似微不足道的词汇的修辞分析和细节比照,得出有关莎士比亚戏剧和威尔第歌剧中心命题的结论。 在这其中,两个层面的话题需再次申明。其一,从整体叙事架构上,威尔第—博伊托运用了诸种写作策略来应对话剧—歌剧媒介转换而带来的各种问题,其处理方式及言说特点均来自于音乐的自身内在要求——19世纪的歌剧希求流动快捷与简明直接,意大利歌剧传统亦强调人声的重要地位,这些音乐诉求造就了威尔第的歌剧观,也由此决定了《奥赛罗》脚本的整体戏剧面貌;其二,某种程度上说,歌剧叙事文本的改变是19世纪政治—文化话语的体现,威尔第与博伊托为歌剧所设定的中心命题——对宗教及“爱情与死亡”的强调,即与浪漫主义宗教精神和情感体验有所关联。由此,歌剧的叙事结构、中心命题、19世纪的文化语境,交错在一起,在《奥赛罗》中构成了“脚本转型”的话语能指。 原文刊载于《中央音乐学院学报》2015年第2期  注释 向上滑动阅览 [1]本文所引的威尔第歌剧《奥赛罗》剧中人物名字(如奥赛罗、苔丝德蒙娜、雅古等)及戏剧台词源自丁毅译著:《西洋著名歌剧剧作集》(下),北京:国际文化出版社,1999年版,1155—1250页。其后引用该歌剧台词或说明戏剧情节时,非特别注明外,均据该译本。此外,也将不一一注明页码,仅在括号内以“威”表明作曲者姓氏、以阿拉伯数字依次注明幕次及场次。 [2]本文所引的戏剧《奥瑟罗》剧中人物名字(如奥瑟罗、苔丝狄蒙娜、伊阿古等)及戏剧台词源自《莎士比亚全集》(第9卷),朱生豪译,方平校,北京:人民文学出版社,1984年版。以下引用该剧台词或说明戏剧情节时,将不一一注明页码,仅在括号内以“莎”表明作者姓氏、以阿拉伯数字依次注明幕次及场次。 [3]博伊托(Arrigo Boito,1842—1918),意大利脚本作家、作曲家、诗人及评论家,以其唯一一部完整歌剧《梅菲斯托费勒》(Mefistofele)和以脚本作者身份与威尔第的合作而闻名。 [4]这是博伊托1884年4月19日(?)在写给威尔第的信中就脚本写作问题所谈及的话语,这里,他强调了威尔第在脚本改编过程中所处的中心地位,具体见Mario Medici and Marcello Conati ed.. The Verdi—Boito Correspondence. William Weaver Trans. Chicago and London: University of Chicago Press, 1994: 70. [5]﹝美﹞戴卫 · 赫尔曼著:《新叙事学》,马海良译,北京:北京大学出版社,2002年版,第69页。 [6]孙家琇著:《论莎士比亚 · 四大悲剧》,北京:中国戏剧出版社,1988年版,第151页。 [7]本文陈述莎士比亚戏剧种族隐喻问题的观点来源主要为:﹝美﹞阿兰 · 布鲁姆、哈瑞 · 雅法著:《莎士比亚的政治》,潘望译,南京:江苏人民出版社,2009年版;﹝美﹞弗罗门哈夫特:《中的生养与归属》,见刘小枫 甘阳主编:《莎士比亚戏剧与政治哲学》,马涛红译,北京:华夏出版社,2011年版,56—84页;梁超 张锷:《战神的成人仪式:论的主题》华东师范大学学报(哲学社会科学版)2002年第1期;张德明:《奥瑟罗:一个西方“他者”的建构》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2003年第1期。 [8]方平:《奥瑟罗考证》,见方平主编:《新莎士比亚全集》(第4卷),石家庄:河北教育出版社,2000年版,628—630页。 [9]﹝美﹞阿兰 · 布鲁姆、哈瑞 · 雅法著:《莎士比亚的政治》,潘望译,南京:江苏人民出版社,2009年版,第37页。 [10]张德明:《奥瑟罗:一个西方“他者”的建构》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2003年第1期,第115页。 [11]Patrick Smith. The Tenth Muse: A Historical Study of the Opera Libretto. New York: Knopf Books, 1970: 342. [12]Joseph Kerman. Opera As Drama. Berkeley: University of California Press, 1988: 111;中译本见﹝美﹞约瑟夫 · 科尔曼著:《作为戏剧的歌剧》,杨燕迪译,上海:上海音乐学院出版社,2008年版,第125页。 [13]James A.Hepokoski.GiuseppeVerdi:Otello.Cambridge:Cambridge University Press,1987:171. [14]塞奇瓦约(Cetywayo,1830—1884),1859年成为祖鲁国王。祖鲁是南非黑人的主要部族之一,其族人大多集中居住在夸祖鲁—纳塔尔省。祖鲁王国建立于1819年,在十九世纪南非历史中占有重要地位。塞奇瓦约统治时期,爆发了英祖战争,祖鲁于1879年战败。1887年,英国吞并了祖鲁,祖鲁正式成为英国殖民地。 [15]Mario Medici and Marcello Conati ed. The Verdi—Boito Correspondence. William Weaver Trans. Chicago and London: University of Chicago Press, 1994: 111. [16]文章陈述威尔第歌剧宗教隐喻问题的部分观点来源于:James Parakilas. “Religion and Difference in Verdi’s ‘Otello’”. The Musical Quarterly 81(1997): 371—392. [17]Michela De Giorgio. “The Catholic Model”. In Geneviève Fraisse and Michelle Perrot ed. A History of Women (Vol.IV): Emerging Feminism from Revolution to World War. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1993: 171. [18]“Young Italy Oath”, in Lucy Riall. Garribaldi: Invention of a Hero. New Haven: Yale University Press, 2007: 19—22. [19]﹝英﹞以赛亚 · 伯林著:《浪漫主义的根源》,亨利 · 哈代编,吕梁等译,南京:译林出版社,2011年版,108-109页。 [20]Iginio Ugo Tarchetti. Fosca(Passion). Lawrence Venuti Trans. San Francisco: Mercury House, 1994: X.《佛斯卡》讲述了意大利军官吉欧吉奥与少妇卡拉拉以及病态的佛斯卡三人之间的爱情故事。作者塔切蒂“在对男性与女性、美丽与丑陋、健康与疾病观念的探寻中,揭示出现代主义前夕,欧洲文化所蕴藏的莫名不安之感”。 [21]同上,VII。 [22]Linda Hutcheon&Michael Hutcheon. Opera: Desire, Disease, Death. Lincoln&London: University of Nebraska Press, 1996: 11.  董蓉 博士,沈阳音乐学院音乐学系教授,硕导,音乐学系主任,中国西方音乐学会理事。先后于沈阳音乐学院及中央音乐学院,获作曲专业学士、西方音乐史专业硕士与博士学位,国家留学基金委公派加拿大麦吉尔大学访问学者。主要研究方向:西方音乐史、歌剧研究、音乐分析与批评等。参与国家社科基金艺术学重大项目,主持“辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划”“辽宁省高等学校创新人才支持计划”“辽宁当代学院派作曲家群体研究”等项目,获“辽宁文艺评论奖”等奖项。出版学术专著、译著及编著、编译之作,在《中央音乐学院学报》《人民音乐》《黄钟》《音乐与表演》《音乐探索》《天津音乐学院学报》《乐府新声》等刊物发表研究性论文及音乐评论文章。 文中图片源自网络,如遇侵权可删除   原标题:《《奥瑟罗》与《奥赛罗》:莎士比亚戏剧到威尔第歌剧的“脚本转型”》 阅读原文 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |