悲歌与诗歌 |

您所在的位置:网站首页 › 雪莱to写给谁的 › 悲歌与诗歌 |

悲歌与诗歌

|

佛罗伦萨优秀的诗人里奴奇尼赋予了阿里安娜那段伟大的独白的文字魅力,而蒙特威尔第则以音乐手段令其成为不朽之作。他不用滔滔不绝的朗诵,也不用温和絮语般的牧歌韵文,而是以高声部独唱和通奏低音伴奏真切深邃地表现阿里安娜被遗弃于孤岛的悲哀与孤独。这孤独,深邃到外部世界的声音都无法穿透,甚至宗教和爱情也无法抚慰。在蒙特威尔第漫长的人生中,无论是新旧艺术形式融合的独创能力,还是大胆的不协和音对细腻情感的表达,都会令他不时地体会到身处荒漠的孤独。“在如此巨大的痛苦中,有谁来抚慰我?”许是与他笔下悲剧人物的感同身受,许是丧妻之悲深重,作曲家一而再、再而三地改编了《阿里阿德涅悲歌》。在歌剧首演两年后,作曲家将悲歌改编为五声部牧歌版本,收入他的煌煌巨著《牧歌集》(共九卷)。1640年,蒙特威尔第再次改编悲歌,以换词的形式创作了单声圣歌(Sacred monody)《圣母的哭泣》(Pianto della Madonna),收入他的晚期宗教音乐作品集《道德与精神之林》。 在蒙特威尔第的时代,《阿里阿德涅悲歌》显然比他的歌剧《奥菲欧》更受关注和喜爱:“每家每户只要有一架羽管键琴或一把琉特琴,都会回荡着一条颤抖的嗓子唱的阿里安娜的如泣如诉的曲调”。那个世纪的作曲家无不赞赏它,模仿它,令它以各种形式风行于世。甚至在十八世纪的音乐中,我们都能找出它被借鉴的痕迹。亨德尔的著名歌剧ALCINA第二幕中的咏叹调“Ah! Mio cor!”(啊,我的心呵!),不仅是音乐的旋律,高声部独唱、通奏低音伴奏的形式,还有荒岛场景和深陷爱情的阿尔辛娜的情感状态,都让人很容易联想到阿里阿德涅悲歌的气氛。 普赛尔短暂的一生中只写了一部严格意义的歌剧(其他的几十部只能算“半歌剧”)——《狄朵与埃涅阿斯》,却成为巴洛克歌剧中的一部杰作。普赛尔当然学习了法国和意大利的歌剧手法,但他的宣叙调既不是意大利“清宣叙调”的那种快速的喋喋不休,也不用法国的那种程式化的节奏,而是一些与英文歌词的重音、速度和情感丝丝入扣的自由多变的旋律。他在这部歌剧中的几首完全建立在固定低音上的著名咏叹调,在展现早期巴洛克风格的同时,表现出自己超常的艺术天赋和才华。这其中最动人的咏叹调,就是歌唱死亡到来的《狄朵的悲歌》,它被前面的旋律性宣叙调“给我你的手,贝琳达”极为自然地引出:

(宣叙调,通奏低音伴奏) “给我你的手,贝琳达,黑暗笼罩了我, 让我在你的怀抱中安息,我更想——但死亡已到来, 死亡来得正是时候。” (咏叹调,双颈琉特琴引入半音下行的固定低音) “当我长眠,长眠于地下,愿我的错误 不在你心中造成烦恼。 记住我!但是,啊,忘掉我的命运。 狄朵的悲歌 这首悲歌由一首短小的单节诗组成,歌词的每一行都被重复。显然,这种重复非常能表现狄朵的情感状态——她只能用断断续续的语言,悲戚地说出她最后的、无限的哀伤。 《狄朵与埃涅阿斯》是为伦敦郊区切尔西的一座私立女子寄宿学校而作(这大概也是普赛尔在这部戏里除了埃涅阿斯,安排的都是女声角色的一个原因)。对于这些在校学习古典拉丁语课程的女生来说,歌剧脚本取材自维吉尔的著名史诗《埃涅阿斯纪》,反倒是特别有利的因素了。不过,内厄姆·塔特的脚本,侧重于爱情悲剧的视角,完全改变了原作国家民族与英雄主义的史诗主题,我们在普赛尔的歌剧咏叹里感觉到的那种无限忧郁的、怀疑宿命的情绪,也许是与维吉尔内在风格最贴近之处。

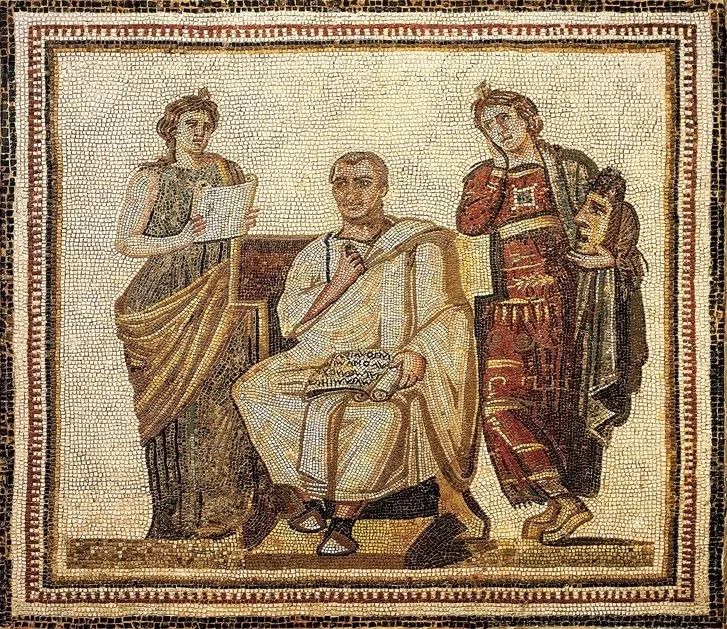

“Lacrimae rerum”(万事都堪落泪),这正是维吉尔之所以成为第一位真正文学意义上的诗人(区别于游吟诗人的口头文学传统和集体性)的内在特质。这种悲天悯人的气质为后代的抒情诗人开了先河,成为那些擅于谱写悲歌的著名诗人的创作基调。

哦,世界!哦,时间!哦,生命! 我登上你们的最后一层, 不禁为我曾立足的地方颤抖; 你们几时能再光华鼎盛? 噢,永不再有,——永不再有! 从白天和黑夜的胸怀 一种喜悦已飞往天外; 初春、盛夏和严冬给我的心头 堆满了悲哀,但是那欢快, 噢,永不再有,——永不再有! 查良铮 译 悲歌(雪莱,1821年) 在雪莱的时代,浪漫主义的思潮引领人们进入了想象和梦幻的世界,启蒙时代对理性的崇尚和探究渐渐远离了人们的精神核心。这是一个艺术家渴望超越世俗,在艺术中体验崇高和幻想的时代。当客观理性让位于主观情感,畏惧、颤栗、悲伤和痛苦的情感闸门就被猛烈地冲开,而对神秘的、超自然的、死亡主题的迷恋也成为浪漫主义艺术家的重要特质。“对永恒的渴望”——浪漫主义最本质的主题,在关联到死亡内容的悲歌中得以深刻的体现。 十九世纪的很多作曲家都擅长以悲歌的形式表达自己关于“生与死”的思考和感慨,而不仅仅是为了悼念某个伟人或友人。贝多芬、舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、理查·斯特劳斯、沃尔夫和马勒,都为这种题材创作过声乐作品。勃拉姆斯的《悲歌》(Nanie)和《四首严肃的歌》,理查·斯特劳斯的《最后四首歌》,以及马勒根据吕克特(Friedrich Ruckert)的诗歌谱写的《亡儿之歌》和《我不再在世上存在》,分别以各自的声乐形式表达了他们对同一母题的思索,是倾注了不同的情感和人生况味的悲歌。 理查·斯特劳斯 《最后四首歌》 安佳·哈特若丝(Anja Harteros 1972-) 德国抒情女高音 马里斯·杨松斯/巴伐利亚广播交响乐团 垂暮之年,理查·斯特劳斯再度被年轻时热爱的诗人艾兴多夫(Joseph von Eichendorff)的诗歌《薄暮》所打动, 而赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse)新出的诗集又增添了作曲家的创作热情。“繁华世界就此别过,/我曾爱之弥深,/即使我无所获,/我仍感不虚此行。”黑塞诗集里这份从容,想必化作了理查·斯特劳斯《最后四首歌》里的宁和与静美。 九月的悲歌(黑塞) 雨在阴暗的树林里庄严地唱它的歌, 多树的山上已经出现战栗的枯黄色。 朋友们,秋来了,它已守在森林边窥看; 原野也空虚地凝视,只要小鸟儿飞来。 而在南坡旁架上的青葡萄已趋于成熟, 丰满的内部蕴藏着热情和秘密的安慰。 今天还充满汁液、绿叶沙沙的万木, 很快就褪色冻僵,在雾与雪中枯死; 只有暖人的葡萄酒和桌上灿烂的苹果 还会显示着夏季晴日的热烈的光辉。 我们的感官也要衰老,在迟来的冬天里。 靠着温暖的火,痛饮回忆的葡萄酒, 让往日的欢宴和喜悦的幸福的影子 在无言的跳舞之中掠过我们的心头。 ▼ 贝尔格小提琴协奏曲 器乐形式的悲歌,尽管也能上溯到十七世纪的琉特琴和羽管键琴的作品(如弗罗贝格尔的作品Tombeaux),但严格说来,真正以Elegy的体裁广泛出现还是在十九世纪。这期间问世的器乐悲歌,既有室内乐小品,也有钢琴三重奏等形式的大型作品。其中较为著名的有:弗雷的C小调大提琴与钢琴Elegy(op.24),埃尔加的管弦乐Elegy(op.58),德沃夏克的E小调《悲歌三重奏》(op.90),柴科夫斯基的A小调《悲歌三重奏》,拉赫玛尼诺夫的G小调和D小调《悲歌三重奏》。二十世纪,贝尔格的小协《为悼念一位天使(曼侬·格洛比斯)》是悲歌题材中著名的一首,而作为独具悲歌气质(始终与死亡一步之遥)的作曲家肖斯塔科维奇,我们甚至能在他情感最深刻、表达最晦涩的弦乐四重奏中,发现他埋藏在慢乐章中的悲歌:第11、15号弦乐四重奏的Elegy。

柴可夫斯基A小调钢琴三重奏

拉赫玛尼诺夫钢琴三重奏1&2 1873年,俄罗斯的伏洛比耶夫山地,柴科夫斯基曾与尼古拉·鲁宾斯坦一同郊游。为了听到他们喜爱的真正的民歌,鲁宾斯坦为农民们买了酒和甜食。农民们在这场游艺会唱起的歌,在他们的耳际经久不散。多年后,痛失挚友的柴科夫斯基回想起这次郊游的情景,写下A小调《悲歌三重奏》(op.50)的主题,将作品题献给“一位伟大的艺术家”(即尼古拉·鲁宾斯坦)。这是柴科夫斯基唯一的一首钢琴三重奏,此前,作曲家一直排斥这种在他听来极难协调和平衡乐器组合。也许,对心目中音乐大师的特殊情感,让柴科夫斯基选择了“致力于这种自己从未触碰过的形式”,以表达他最深痛的悲哀。这首钢琴三重奏首演于鲁宾斯坦逝世的周年忌日。近十年后(1893年),年仅20岁的拉赫玛尼诺夫又为恩师柴科夫斯基献上了同样性质的作品:D小调第二号《悲歌三重奏》(op.9)。

济慈

雪莱

拜伦 相似的悲歌生死连环,也曾发生在诗人的身上,他们是英国浪漫主义诗歌三颗最耀眼之星:济慈、雪莱和拜伦。1821年,当济慈被命运从脆弱的胸膛夺走最后一口呼吸,雪莱来到他的坟前,献上了他最出色的诗歌《阿多尼斯》(哀悼济慈之死)——这也是一位诗人为另一位诗人所唱过的最美丽动人的哀歌:

…… 是谁的温和的声音在对死者哀悼? 谁以黑斗篷遮上了自己的前额? 是谁的影子对白色的尸床 郁郁地弯下,像墓碑一样静默? …… 让尘土归于尘土!但纯净的精神 必归于它所来自的光辉的源泉; 作为永恒之一粒,它将超越时续 和无常,永远发光,永远守恒不变。 …… 站在这儿吧:这些墓茔还很新, 请在坟墓的幽暗中, 去寻找人世冷风吹不到的荫蔽。 阿多尼斯已经去了,我们又何必畏惧? …… 我用诗歌所呼唤的宇宙之灵气 降临到我了;我的精神之舟在飘摇, 远远离开海岸,离开胆小的人群—— 试问:他们的船怎敢去迎受风暴? 我看见庞大的陆地和天空分裂了! 我在暗黑中,恐惧地,远远飘流; 而这时,阿多尼斯的灵魂,灿烂地 穿射过天庭的内幕,明如星斗, 正从那不朽之灵的居处向我招手。 雪莱《阿多尼斯》节选,查良铮 译

这首悼诗完成后的第二年,不满30岁的雪莱于海上行舟因风暴溺水而亡(诗的结尾几乎成了雪莱之死的预言),为他举行火葬的是好友拜伦。二年后的1824年,36岁的拜伦也因热病死于希腊起义军中。 同样是出于对生的思考和死的哀悼,在东方文化的背景下,诗歌的情绪和意涵就完全呈现出另一个面貌: 醉眠陵上草芊芊, 草下长埋古圣贤。 借问他年陵上客, 阿谁枕我骨头眠。 ——(《鲁拜集》) 醉眠陵上草芊芊, 草下长埋古圣贤。 借问他年陵上客, 阿谁枕我骨头眠。 ——(《鲁拜集》) 相形之下,这首古波斯的诗歌,远不如古希腊的诗人西摩尼得斯为温泉关(希波战争)战死的三百勇士所写的寥寥数字来得令人唏嘘惊叹: 旅人, 请你带话去告诉斯巴达人, 我们在此长眠, 遵从了他们的命令。 旅人, 请你带话去告诉斯巴达人, 我们在此长眠, 遵从了他们的命令。

公元前480年,波斯人入侵希腊,斯巴达王列奥尼达率三百勇士死守温泉关要隘,直至全体战死。此诗中的“命令”,或译作“嘱咐”和“话语”,意即斯巴达人要战士们保家卫国的嘱托。斯巴达王和勇士们以最顽强的抵抗,遵从了使命。西摩尼得斯写过无数首悲歌,这首《温泉关凭吊》,以最为简洁的言辞传递给人最深的震撼。同样是不可避免的死亡,意义却是多么得不同! ♫♪♫♪♫♪ ♫♪♫♪

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多