萨特《禁闭》由他人来解读“他人即地狱” |

您所在的位置:网站首页 › 禁闭戏剧属于先锋派吗 › 萨特《禁闭》由他人来解读“他人即地狱” |

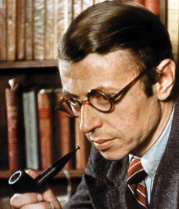

萨特《禁闭》由他人来解读“他人即地狱”

|

听到萨特的名声大家很快就会想起他的“存在主义哲学”和"他人即地狱"的思想.这周有机会阅读了萨特的戏剧《禁闭》将从故事内容、情节哲学,由他人来解读他人即地狱还有就是如何破解他人即地狱。

《禁闭》戏剧主角三个,分别是加尔萨(男)、伊内斯(女)、爱斯泰勒(女)。剧中三个人都是有罪之人,因为他们都下了地狱。加尔萨曾有外遇,5年来和一个混血女人同居,还领回家过夜。加尔萨的妻子对这一切表现非常痛苦,咬牙忍受。战争爆发后大家主张抗战,加尔萨却主张和平,结果被送往战场当了逃兵,枪毙而死。伊内斯,厌弃表哥,夺走表搜,指使表哥惨死。没错,伊内斯就是一个同性恋。表哥的惨死令她非常高兴,常对表搜说:“这下可好了,我的小娘子,我们把他杀死了!我很坏,换句话说,我活着就需要别人受痛苦。“最后表嫂打开煤气罐自杀而死,自己也因此陪葬。爱斯泰勒本是一个善良的女孩子,只因贫困孤独,嫁了有钱的老头,和睦相处6年之后,与一个叫罗杰发生婚外情,生下一个小孩。罗杰希望将其抚养长大,而爱斯泰勒害怕东窗事发把孩子绑上大石头将其淹死。

整个故事场景发生在地狱,而这个地狱房间里只有三个沙发,一尊雕像、一把裁纸刀。三人同处一室发生对话而这些对话就是阐释了萨特哲学的本质。爱斯泰勒与伊内斯的镜子被搜走了,地狱里没有镜子。在这里,镜子是具有哲学命意的。镜子的主要功能是观察自己,让个人观察自己,人以镜中形象为出发点来构造意识中自我存在。没有镜子,人就无法审视、评价自己。无法确认自己,也就意味着丧失了自我,不能把握自己,就只有把自己毫无保留地交给别人。没有镜子,爱斯泰勒的唇膏无法摸准,以致于让同性恋的伊内斯去观察是否涂抹好。爱斯泰勒从这里发现了有什么问题(才发现伊内斯是个同性恋)。她感到没有镜子,就会陷入到别人的评价之中,这正是称为他人意识的客观的痛苦所在。

加尔萨因为逃兵而死,被别人说成是胆小鬼,只需有人证明他不是胆小鬼,建立起对自己的评价,他便可获得拯救。而这里的证明也是别人的证明,如果一直依赖他人的目光而不是自己的行动来确定自己,那么他人的目光就是地狱,因此最后地狱的门开了,还想从伊内斯与爱斯泰勒身上来决定自己的存在,进而进入了了无休止的循环当中。伊内斯因为同性恋与极度自私选择把别人推入地狱,也就选择了自己的地狱,她在地狱里毫无醒悟,她是不可能被拯救的。而爱斯泰勒因婚外情东窗事发杀了亲生子,以别人对自己的评价来看待自己,进入地狱,丝毫不醒悟,将永远会被沉沦下去。 最后总结一下如何破接他人即地狱,剧中三人都因为他人的存在,将他人变成自己的行刑师而来到地狱,对我们产生了很大的启示。第一、如果在以后生活中耿耿于怀别人的眼光和他人的罪行,相互诟病相互谩骂,最终都沦入地狱。如果我们选择宽容别人,饶恕自己(就不会陷入痛苦的地狱)。第二、每个人的生活都不会是十全十美的,多少会有地狱之感,不管我们生活处于什么地狱圈子,我想我们都有自由去打碎它,如果不碎它,就会陷入剧中人的困境。 参考文献: [1]余志平.“梅杜萨之眼”——从《禁闭》看萨特的哲学视界[J].上海大学学报(社会科学版),2001(04):38-43. [2]夏世华.从《禁闭》看萨特的“他人就是地狱”[J].河北理工大学学报(社会科学版),2008(02):204-206.来演出的.分别是加尔森、伊奈司、埃司泰 |

【本文地址】