千年古城一夜无新潼关探索重生路(图) |

您所在的位置:网站首页 › 潼关老城墙图片欣赏 › 千年古城一夜无新潼关探索重生路(图) |

千年古城一夜无新潼关探索重生路(图)

|

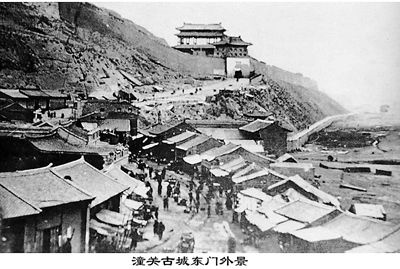

潼关古城东门外景(资料图片)

姚允文

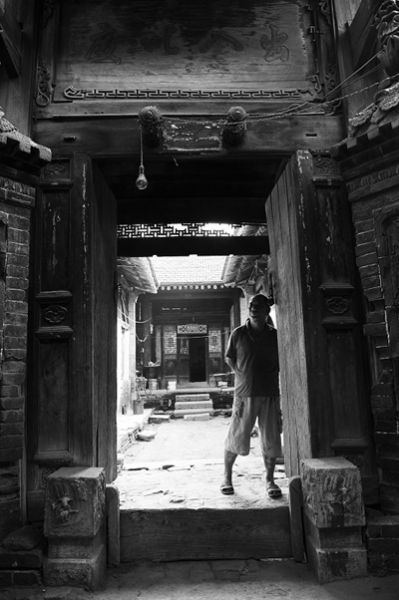

潼关老县城唯一保留下的水坡巷里,一座古民居已破败不堪

如今的潼关老县城旧址就是一个普通的小村庄本版图片除资料图片外均由本报记者 赵雄韬 摄

水坡巷内一古民居依古城墙而建潼关是渭河入黄口,交汇处渭河和黄河几无差别,河道淤积严重,用树枝插进淤泥,目测淤积深约1米。黄河上偶有渔夫打鱼,但渭河上却没有艄公的影子,由于污染及淤积的关系,渭河边多被芦苇荡覆盖,罕见人影。 “想知道新中国成立前老潼关的事情,去找姚允文吧。”在潼关县志办,年轻的管理员满头大汗找了半天,无法提供啥东西,只好给出这样的建议。 姚允文正在家里做午饭,这位76岁的老人,1.87米的个子,不弯腰都没法出厨房的门。见到记者,他拍拍手上的灰说:“我只不过爱拍照,能懂个什么老潼关?只怪我自己啊,舍不得买胶卷,没有留下老潼关最后的样子。” 他翻开自己编撰的潼关画册,唏嘘不已:“当年这是天下第一雄关,新中国成立前车水马龙,繁华不亚于西安,可三门峡水库一修,老潼关就什么都没了。” “当年那个物流发达啊” “你们想看老潼关?那儿可什么都没有了。”黄河水利委员会潼关水文站站长乔金龙站在黄河边上,指着远山上的一段古城墙说:“那里本是老潼关的东大门,现在只剩下了一截土墙,你们现在看到的是重建的。” 潼关县志记载,1960年因三门峡水库修建,处于渭河下游的老潼关在被淹没水位之下,整个县城被拆除。 姚允文是山西人,1948年才来到潼关定居,毕业于西安美术学院。祖辈都是晋商,父亲常常乘船来往于潼关和山西运城之间,抗战期间因河道阻隔,有好几年他都没有见到父亲。直到抗战胜利,父亲才接他到潼关上中学。 “当时潼关的教育水平是几个省里面最好的,县城也很富裕,什么商店都有。”姚允文说。 姚很遗憾,“那时街上小汽车、骡马车很多,人口就更多。还有汉、唐、宋、明、清的很多历史遗迹,可惜我都没有把它们记录下来。” 在老潼关拆迁的最后日子,他试图留下这个千年雄关的最后身影。“当时照相机是找政府借的,胶片得自己买,那时候很贵,一卷胶片抵我三个月工资,我没舍得多买,所以也没拍几张老县城的样子。” 但老潼关半个世纪以前的样子,他还记得清清楚楚:“以前渭北地区的物资都是通过黄河到达潼关,然后走渭河水路经咸阳到西安,当年那个物流发达啊,修了三门峡水库后这条水路基本上也消失了。” 到了1963年前后,老潼关就已经没有人了,历史形成的潼关商贸中心消失了,渐渐地各省市都有了自己的“寨子”,相当于商品交易集市。 2009年,姚允文编撰了一本图册《千年潼关》,书中描述了老潼关水坡巷明代四合院建筑、十二烽火连台、蒋纬国跪桌誓保潼关等名人轶事,县委宣传部一位工作人员评价:“这是潼关最大的财富。” 老潼关曾和西安市一样繁华 历史上的潼关一度是最重要的军事要地,战略地位仅次于山海关。三门峡水库修建后,潼关老县城被迫搬迁。1959年开始,潼关人开始迁移至宁夏、白水,千年古城一夜之间就化为虚无。 老潼关所在地港口村,在黄河边,据说是以前的老潼关中心地区。 78岁的老人刘玉平正坐在门前,和几个老人谈论着前几天的大雨。“当时潼关的人很多,好像常住人口有3万多人,流动人口8万都不止。”当时潼关是三省交界,也因为潼关风陵渡的运输能力,聚集了大批贩夫走卒。 新中国成立后,刘玉平在当地拖拉机站当会计,一当就是20年。他回忆说,当时潼关的夜晚很热闹,卖瓜果和各种小吃的,大红灯笼的招牌把整个县城都能映成红的。 “山西、河南的戏班子都来潼关唱戏,晋剧、豫剧有时还会相互打擂,甭提那个热闹了。” 潼关老店梁喜娃肉夹馍的创始人梁喜娃83岁,至今还可以清晰地回忆起老潼关的街道,以及各个店铺的位置。“那是大城市,好家伙!你们是不知道,当时金店可多,进来进去的都是些坐着轿子的官人。” 1954年,国务院决定修建三门峡水库,不再允许潼关建设和发展,慢慢地一些商人都不再来了。刘玉平说:“当时听说老县城都要被淹的,人都吓跑了,还有一些搬到新县城去了。” 刘玉平所说的新县城是当时一个叫吴村的地方,比老潼关的地势高很多,差不多在山顶上。“阶级成分好的人都搬到新县城了,也就是现在的潼关县城,差不多有5000人,后来人越来越多,就成了现在的县城。”刘玉平说。 1959年后,老潼关几乎被推成了平地,很多人还砸了抗战时的碉堡,抽了钢筋去市集上换钱。还有人掀了城墙,拿了青砖回家去盖房子。 返迁回来的老潼关人 故土难离,由于生活的不适应,从1964年开始,潼关就迎来了移民返乡潮。“潼关人民不纳粮。”姚允文说,历史上的潼关人都是兵家后代,战事起时个个为雄兵,太平时又以务农为生。因此,潼关人历朝历代都享有不纳粮的特权,这是潼关人优越感来源的一部分。 1964年,因三门峡水库常年高水位运行,连年淤积严重威胁到渭南乃至西安的安全,开始引起中央注意。1969年,在周恩来的主持下,三门峡水库开始低水位运行,老潼关开始脱离洪水威胁。 虽然老县城已经不存在,但老潼关人舍不得祖辈留下的这片土地,大部分民众又回到了潼关。 潼关县港口镇党委副书记苏宁超当时刚出生,多年后他一直见证老潼关人推着独轮车,背着孩子返乡。“由于被淹没区的高程降低了,上世纪70年代很多外地的移民都回来了,镇上也一直积极安置,毕竟人生地不熟很难习惯。” 66岁的席秀琴是早期从新县城搬下来的住户,和老伴一起在港口镇以前的被淹没区盖了房子,40年来,就在这里住了下来。但2010年7月的一场洪水又让老两口害了怕:“那时正是下午3点,我正在家里做饭,忽然就听有人喊发水了,我赶紧就往坡上面跑,结果房子还是被淹了。” 席秀琴家的房子是土坯建的,墙的窗台附近还能发现被水浸过的痕迹,不少地方都裂开了缝。 虽然害怕,但席秀琴还是不愿搬到其他地方去:“住了一辈子了,什么大水没见过,还有啥怕的?”席秀琴说,以前老听说渭河水能漫上来,但是这么多年都没事,应该没事了。 从席秀琴家朝河边走,当地已在黄河边开发潼关黄河旅游风景区,还有渡船能在黄河上游玩。“以前都是竹筏子,这几年修了桥,也就没人坐筏子去河对岸的山西了。”苏宁超说。 新潼关面临发展困惑 “潼关的黄金到了2005年差不多都快采完了,现在经济发展没有支撑。”潼关县委一名工作人员说。 潼关虽处三省交界处,然而多年以来,随着风陵渡水路贸易的消失,黄金产业是其主要的经济来源,然而,没有了黄金矿产的潼关要往哪里去? 潼关县政府的内部文件也提出:潼关在经济建设中对工商业管理缺乏经验,产品缺乏竞争力,企业活力不足;黄金开采无序,无证开采严重;农业基础薄弱,后劲不足,农村还有部分贫困户等待脱贫…… 于是,寻找新的发展路子是新潼关所面临的最大困惑。 2008年6月,陕西省重点县级工业园区――潼关县工业园区成立。园区依托矿产资源优势,按照黄金产业链条的特点,重点发展黄金及多种金属的勘探、开采、浮选、冶炼、加工和销售,并对其产生的废石、废水、废渣等“三废”物料进行综合性回收利用,同时发展造纸、化工、建材、精细加工等产业。 但2011年8月31日,记者在园区看到,大多数厂房仍然处于闲置状态,原本谈判好的多家企业仍然没有进驻。同时,由于新县城在高山之上,交通不便,人烟也较为稀少。 消失了的老潼关,正在以另外一种姿态崛起。渭河与黄河交汇处的这座小城,看罢了历史繁华,随着三门峡的崛起而逝去,数十年后,却又在渭河边默默地重生。 >>历史故事 “四知先生”杨震 进入潼关新县城,一位身着古装的官员雕塑位于必经之路的盘道上,他就是东汉太尉杨震。潼关人皆以杨震为荣,目前还创建了以杨震为名的廉政教育基地。 杨震(公元59-124年),字伯起,东汉弘农华阴(今华阴、潼关一代)人,少时好学,博览群经,时人称“关西孔子”,50岁步入仕途,官至司徒、太尉。杨震为官清廉,刚正不阿,传言一次有人给他送礼,杨震拒收。来人说:“收下吧,又没有人知道!”杨震回答说:“怎么会没有人知道呢?天知、地知、你知、我知。”从此以后,“四知先生”的名号就传扬开来。 后遭诬陷,罢官遣归途中服毒自杀。东汉建宁元年,改葬于潼亭,也就是今天的潼关县高桥乡亭东村西北渭河南岸。 蒋纬国跪桌誓保潼关 在潼关有道著名的历史建筑文物群,叫做水坡巷。其多为明代建筑,目前虽然年久失修,但建筑结构至今保存完整,现仍为民居。68岁的老居民周百海介绍,因为巷前就是一座大山,传言抗日战争时期,国民党的指挥部就设在这里,日军虽发射炮弹日夜轰炸,但是都被山挡住,所以这一带的建筑也得以保全。 抗日战争后期,蒋纬国从德国留学回国,奉派到驻潼关陆军第一师三团二营见习,先后在二营五连任见习排长、副连长、连长,后升为该营营长。 1944年春河南沦陷,潼关百姓在牛头塬构筑防御工事,住在塬下张家村的蒋纬国赶到塬上的东里村召集附近村民,举行抗日宣誓保卫潼关大会。会上蒋纬国跪在桌子上宣誓:“我蒋纬国誓与潼关共存亡!决不放弃潼关!绝不遗弃潼关父老!”不久,日军后退,蒋纬国调离潼关。 >>札记 水坡巷残存的历史 ■考察团成员 张良 水坡巷是潼关古城唯一被保存至今的老街,建筑多建于明洪武年间,有数百年的历史,经历了抗日战争时期飞机炸弹的肆虐,也经历了旧城搬迁的影响,受过岁月的洗礼,残存至今,风貌犹在。水坡巷地势稍高,三门峡库区搬迁时没有迁出,所以还较多地保存了古城建筑的风貌。水坡巷中居民当年多为官宦人家,院落清幽古朴,宅第高敞,水磨青砖的影壁保存完好。住在这些古老民宅里的,也多是老人,年轻人已经在他处居住了。 其中保存完好的水坡巷7号是一座北方典型的窄四合院民居,四四方方或者是长方形的院落。据屋子现在的主人说,房子是从明代留存至今的。一家一户住在一个封闭式的院子里。所谓四合,“四”指东、西、南、北四面,“合”即四面房屋围在一起,形成一个“口”字形。一般坐北朝南,北房是正房、南房是倒座房,东、西是厢房;而东西厢房是关中特有的房子半边盖的厦房,讲求肥水不流外人田,四周再围以高墙形成四合,开一个门。大门辟于宅院东南角“巽”位。中间有一门居中而设,成为垂花门,也就是二门,古代姑娘大门不出,二门不迈就是指的这两道门。 水坡巷7号老宅的后墙就是老潼关城墙。抗战时期,日军轰炸潼关,老宅里的人就在城墙的洞里躲避。 这里的房子院墙极为独特,底下是渭河、黄河河道冲刷下来的大块鹅卵石做基础,中间大块的砖头恐怕小户人家做不来。修建三门峡水库时,整个潼关县城都在淹没区,被迫迁城,拆除城墙时,很多人家就用城墙的砖砌了院墙、盖了房子。院墙的上头就是平常的青砖,但是砖上长着大片的仙人掌,能防盗亦好看。 这家门外有棵歪脖槐树,当地人称“乾隆槐”亦称“龙槐”。史传清乾隆二十二年(公元1757年)高宗弘历皇帝巡视潼关,行至县城水坡巷中段一大户人家门前,欣赏其庭院雅致,为作留念,故由这户人家移来此槐树,由乾隆皇帝亲手所植,后来奇迹般成活,被后世子孙保护至今。抗日战争时期,树身曾遭受炮击所损,逐渐弯腰弓背生长,虽树体老态龙钟,但却凌空跨巷延伸,枝繁叶茂,树下巷道可容平板车通过,堪称一景。 水坡巷中间有口古井,据说是唐代的,井水清甜,供给周围居民用水。相传清朝乾隆皇帝私访潼关时,从城南的上寨村下来,当时正值炎夏酷暑,一行众人唇焦舌干,听人说水坡巷内有一口唐代古井,便到此井饮水解渴,饮后龙颜大悦,连称“真乃灵水也,清冽甘甜”。 有人问我这些老房子留下来有什么作用,之前我也没有仔细思考过,只是知道这些房子只要拆了就再也无法看到了,历史的沉淀就消逝了。所以,每每看到老房子都会留意,无论是当时的工艺科技水平,还是建筑规划与风格,社会礼制与审美。 这些老房子看似坚固,实则脆弱,房子更新破坏的速度是惊人的,老房子是一种符号,一种语言,诉说着一段历史,如果破坏完了,即使可以告诉后人明代的房子是什么样子的,但是他们再也看不到真实的过去了,想象只能是乏力的。 ■本报记者 刘斌 分享到: 欢迎发表评论我要评论 微博推荐 | 今日微博热点 |

【本文地址】