卢嘉锡的三重身份:“谋忠”“创新”“掖后” |

您所在的位置:网站首页 › 张忠谋是干什么的啊 › 卢嘉锡的三重身份:“谋忠”“创新”“掖后” |

卢嘉锡的三重身份:“谋忠”“创新”“掖后”

|

卢嘉锡的座右铭是:吾日三省吾身——为四化大局谋而不忠乎?与国内外同行交流学术而乏创新乎?奖掖后进不落实乎?

2001年6月4日,卢嘉锡因病在福州逝世,终年86岁。

科学家·教育家·政治家 多年以来,厦大化学系的师生对这位让厦大化学系长盛不衰的著名科学家和教育家一直心存感激。 他讲课精彩,吸引了非化学系的学生前来一睹风采。化学系的前辈学者有时仍然会忍不住对后学感叹一声,很可惜你没有机会聆听到卢先生的课。但更让后人感念不已的是他慧眼识人,选送有潜力的学生出国深造,培养了厦大化学系强大的科研梯队。卢嘉锡说,“一个老师,假使培养不出几个比他出色的学生,这个老师就没尽到责任”。而他自己正是这么做的。在他的学生中,有多位两院院士、大学校长以及众多教授、研究员。有人评价,他在化学教育上的贡献整整影响了一代人。 在担任了近6年的中国科学院院长之后,作为科学家和教育家的卢嘉锡,被一路推到国家的政治和社会活动的大舞台。 生平 卢嘉锡,1915年10月26日生于福建省厦门市,原籍台湾台南,祖籍福建省永定县。1934年毕业于厦门大学化学系。1939年在英国伦敦大学获博士学位,同年到美国加州理工学院学习和工作。1945年回国后历任厦门大学化学系教授兼系主任,理学院院长,副教务长,研究部副部长、部长,校长助理、副校长等职。1955年被聘为中国科学院数理化学部委员(现称院士)。1960年担任福州大学副校长和中国科学院福建物质结构研究所所长,并兼省科委副主任、中国科学院福建分院副院长。1981年,卢嘉锡当选为中国科学院院长。他还先后担任第八届全国人大常委会副委员长,第七、九届全国政协副主席,中国农工民主党中央主席、名誉主席等职。

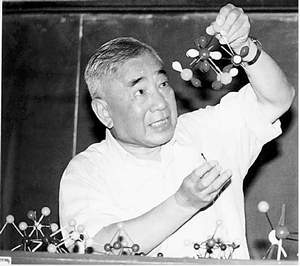

卢嘉锡在合成实验室里和青年科研人员一起进行固氮模型物合成研究。 (姚凡 翻拍)

卢嘉锡作学术报告。(姚凡 翻拍) 从1923年建系以来,师资力量雄厚的厦门大学化学系人才辈出,卢嘉锡就是其中的一位。他不仅是我国结构化学学科的开拓者和奠基人,更为难得的是,他还是一位“伯乐”,培养了许多人才,使厦门大学化学系不仅成为厦大的强项,在国内、国际化学界也备受瞩目。他奖掖后进不遗余力的故事,一直在厦大传为美谈。 讲课时最大的教室都不够用 抗战胜利后,30岁的卢嘉锡便辞去了国外的一切聘任,回到阔别8年的祖国。 他的长子卢嵩岳回忆说,当时在美国,卢嘉锡是一个高级研究室的主任,因卢嘉锡在英国留学时从事过放射化学的研究,美国政府希望他能参与原子弹的研究,条件是切断与祖国的一切联系,但被卢嘉锡拒绝了。 回国后,卢嘉锡在上海接受了浙江大学的聘任,但是当他回到厦门后,母校厦门大学无论如何都不放他回去,两所大学谁也不肯让步,浙江大学更是坚持每月给卢嘉锡寄工资来,卢嘉锡一时处于“情”与“义”两难的境地,只好两头受聘,常住厦门,在厦门大学化学系任课,每年在浙大化学系讲课半年,“争端”才得以解决。 1947年春,卢嘉锡在浙大第一次讲课结束,浙大化学系学生会发起、140多名师生联名写信挽留,连当时的代理校长也在挽留信上签了名。但是他后来还是选择了长期留在母校厦大,直到1960年7月,整整15个年头。 卢嘉锡讲起课来声音洪亮,语言生动,课堂上经常临场发挥,把枯燥的化学课讲得生动活泼,听课的人从不打瞌睡,有人说听他讲课,连最大的教室都不够用。无论是在厦大,还是在浙大,凡是他讲的课总是座无虚席,听讲的除了本系的学生之外,还有不少外系的学生、助教、讲师乃至教授。 困难时期组织师生做肥皂 解放前夕,国民党当局要求学者去台湾,不去的不给发工资。担任厦门大学“应变委员会”副主任的卢嘉锡设法为困境中的厦大教工、家属买米送菜,资助困难学生。国民党方面今天派人送船票,明天派人送机票,劝他去台湾,卢嘉锡总是以“家里人多,舱位安排不足”为由推脱。 卢嵩岳说,父亲从美国回来后,面对的是一穷二白的生活,国民党统治下物价飞涨,最困难的时候,母亲把结婚戒指都卖掉勉强度日。学校连火柴、肥皂都没有,父亲就组织厦大教师、学生,用最简单的办法一起做肥皂,做出来了,父亲很高兴地说,“这是国产货啊!” 只要勤奋读书的学生,家里再穷,卢嘉锡也会放下筷子接待。一些学生经常在他吃饭的时候上门求教,卢嘉锡来者不拒,热情接待,妻子有意见,但他依然故我。他说,我这个职业就是诲人不倦,过去我的老师这样教我,现在我也要这样教别人。 蔡启瑞先生回忆说,卢嘉锡先生提出科学家的“元素组成”应当是C3H3,即清醒的头脑(clear head),灵巧的双手(clever hands),洁净的习惯(clean habit)。这既是卢嘉锡对学生的要求,也是他给自己立下的标准。卢嘉锡实验能力强,动手干净利落,实验室总能保持高度整洁。如果学生的实验室杂乱无章,他就会很生气。 卢嘉锡的侄女卢绍芳把卢嘉锡的学术思想总结为16个字——“立足基础、锐意创新、学科渗透、锲而不舍”。她说,叔叔重视基础研究,即使在上世纪五六十年代极左思潮席卷中国的时候也一直坚持这个观点,令当年正在创建中的厦大化学系和中科院福建物质结构研究所受益匪浅。 培养了一二十名大学校长 卢嘉锡的座右铭是:吾日三省吾身——为四化大局谋而不忠乎?与国内外同行交流学术而乏创新乎?奖掖后进不落实乎? 这“三省”恰好是从他的三重身份对自己提出的三方面要求:作为国家领导人,他奉行“谋忠”;作为科学家,他追求“创新”;作为教育家,他注重“掖后”。 和很多教育家一样,卢嘉锡一生桃李满天下,卢嵩岳说,父亲培养的大学校长可能有一二十名,院士也有七八名。 卢嘉锡曾说过:“一个老师,假使培养不出几个比他出色的学生,这个老师就没尽到责任。”在他的促成下,包括蔡启瑞、陈国珍在内的几十位教师和学生得以公派出国留学,回国后成为各自学科领域的带头人。 卢嘉锡与蔡启瑞均为中国科学院院士、我国化学界杰出的科学家。1945年,卢嘉锡学成回国后担任厦大理学院院长兼化学系系主任,他十分赞赏蔡启瑞,全力推荐蔡启瑞赴美留学。回国后他们又并肩攻关。蔡启瑞先生回忆说,“卢先生对于我来说,既是老师也是朋友”。 1958年秋天,蔡启瑞和他的助手们在厦门大学建立了中国高校中第一个催化教研室,并从此成为中国催化科学研究的基地之一。几经探索,蔡启瑞成为中国催化化学学科的奠基人。他感慨地说:“我在厦大的早期工作,一直得到卢先生的支持。” 蔡启瑞回忆,抗战胜利后,厦大经费困难,人才缺乏。卢嘉锡认为,送师生出国是培养人才最快捷的方法,如果选人选对了,很快就有成效。于是,卢嘉锡把系里一大批优秀人才推荐到国外学习,特别注意培养科研梯队。后来这些留学生回到厦大,成了化学系的教研骨干力量,证明了卢嘉锡选人的眼光。目前厦大化学系的主要学科框架——电化学、理论化学、结构化学和催化化学,学科带头人几乎都与卢嘉锡的培养有关。 蔡启瑞说,厦大化学系的基础基本上是卢嘉锡当年打下的,基础有了,我们比较好发展,他是前人种树,我们是后人乘凉。厦大化学系至今长盛不衰,卢先生有很大一份功劳。

1987年,卢嘉锡接受英国伦敦市立大学授予的名誉博士学位。(姚凡 翻拍) 撰文/本报记者 王文静 实习生 吴琪 通讯员 王瑛慧 蔡海苗(来源:厦门日报) |

【本文地址】