人·物 |

您所在的位置:网站首页 › 对饮食全文朗读的理解 › 人·物 |

人·物

|

陈晓卿天生聪慧,属“神童级”少年,父母对他“开发”较早,据他自己说,他是“上学之前就可以直接进三年级的那种”。陈晓卿自言受父亲影响很大,性格有点孤僻,自我封闭,但人缘很好,也非常有自信,对文学很有兴趣,初中时虽然功课不好,可作文还是被选入中学生作文选。与父亲的某次长谈成为陈晓卿的转折点,聪明的脑袋瓜开动以后就像脚下生风的鸵鸟,三年高中,没有几个人能赶上他,高考时成绩不错,被北京广播学院录取。

陈晓卿在广院学的是摄影,四年的大学生活中他并没有什么惊人之举,功课不错,老师喜欢,属于乖学生,有没有什么“浪漫史”不得而知,反正他自己说他那时“很不开化”,由于脸比较黑,可能也不太容易引起女同学的好感。四年大学念完,陈晓卿被推荐直接念研究生,投奔朱羽君老师门下,专业是摄影美学,更让人羡慕的是陈晓卿念完研究生就顺风顺水地进了中央电视台,从此开始了他的纪录片生涯。

2 一部《舌尖上的中国》将他推至风口浪尖! 陈晓卿的代表作有很多,《孤岛记事》、《远在北京的家》、《森林之歌》等,而真正让他享誉国内外的一部作品就是《舌尖上的中国》系列纪录片!

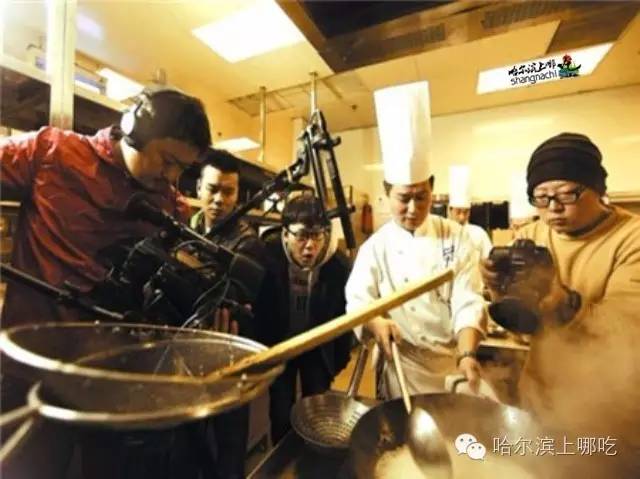

这部纪录片给人们太多的震撼,从文化角度所探讨的问题并不只是“吃”这么简单,生活的艰辛和几代人的智慧结晶,中国人“吃”的传承和变化已经逐渐凸显出它特有的国人气质。不见“烹饪大师”,不见“美食专家”,更没有“厨艺大赛”,有的是手工挖莲藕、两小时采竹笋、全中国只剩5人继承的高跷式捕鱼,70多岁吉林“鱼把头”、卖黄馍馍的陕北老汉、陪外婆制作年糕的浙江慈城小姑娘。

对于当年“舌尖”的“抄袭”事件,他说:如果说没有模仿,那可能是在撒谎。因为是有意的模仿,承认了对《人类星球》在结构上、在影像上的模仿,这个在形式上的模仿,但是如果有人说这家人从来没采过采蜜,是我们让他去采蜜。这个我专门问过编导,我说这个事有没有,他说人家确实是这么采蜜的。“舌尖”给他带来职业生涯的巅峰,同样也把他推向风口浪尖,除了“抄袭”事件,他有段时间微博也将近沦陷,无论在微博上发什么个人状态,都会有人评论:少废话,舌尖呢?好像他整个人生只有舌尖这一件事,其实他这个人有的不仅仅是一部“舌尖 ”! 3 我不是美食家,只能算“美食工作者”

作为火遍全国的美食纪录片《舌尖上的中国》总导演,名声在外的“扫街嘴”,写了十余年专栏的资深美食作家……陈晓卿却说,自己不是美食家,只能算作“美食工作者”,真正的美食家要有家传,要有家族的基因在里面。可以理解为美食家身上的底蕴、对食物的态度,归根到底是一种生活态度,有了这种底蕴之后,人就是从容的、不慌的,这跟中国特定的历史环境有关系,可能台湾、香港在这方面会更从容一些。 4 最好吃的是饥饿,最好吃的是人

对于陈晓卿而言,吃什么、在哪里吃这些问题远不如“和谁吃”来得重要,世界上最好吃的永远是人。“与朋友在一起总是特别特别有趣,每次都喝得醉醺醺的,听他们说一些特别奇怪的话,一些思考人类终极问题,美食也因为分享才变得更美好。他们现在都很忙,跟他们约一次都非常难,更是觉得那时候吃人的岁月是特别特别地好。” 5 美食是扫街扫出来的

吃货们最关心的,恐怕就是寻找美食的诀窍了。陈晓卿强调“要有基础尝试,要满足一个普通人基本的要求”。其实作为一个美食编辑,寻找美食并无捷径,只能靠“去吃、去试”,“我们有一些业内的信息通道,也兴致勃勃地去试吃,可以慢慢积累很多相关的信息”,陈晓卿被朋友们戏称为“扫街嘴”,也是因对各种食物不加挑剔的热爱,且热衷搜寻平民美食。这点和小编不谋而合,看来所有的吃货养成记都是靠不停的去尝试,去分享!

无论是《舌尖上的中国》也好,作为本地美食的发现者也好,把看似最日常的事情,变成一种文化的追求,生活的思考,才是在探寻美食的路上最大的乐趣! 关注“哈尔滨上哪吃”微信公众帐号,加小编微信bingyuer1982进铁粉福利群,每周参与不定期的美食品鉴会,将你对美食的独到见解与大家一起分享,各种美食福利等着你,快到群里来返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】