陈琦│探索水印版画的边界 |

您所在的位置:网站首页 › 对中国手工木刻版画技艺的认识 › 陈琦│探索水印版画的边界 |

陈琦│探索水印版画的边界

|

这就是今天我们在谈论陈琦时,躲避不开的、十分具体的背景。

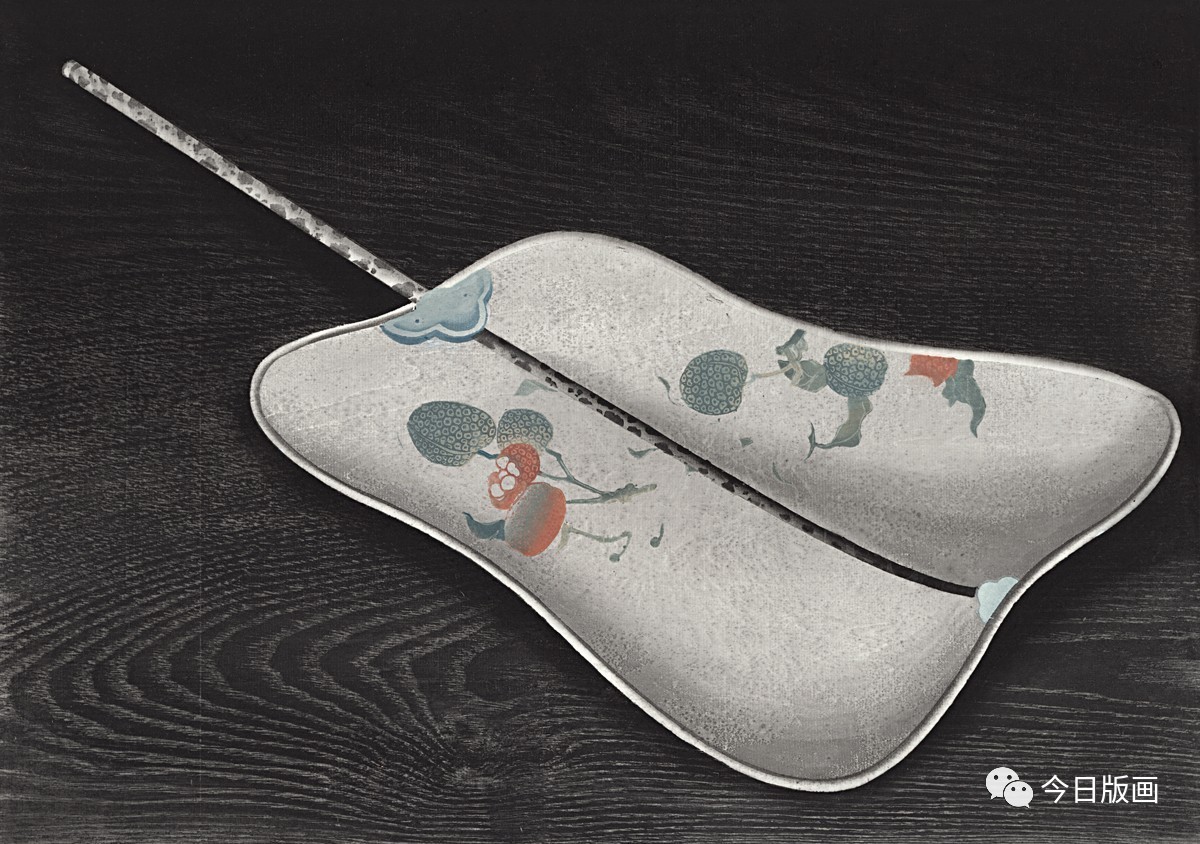

陈琦 《古琴》 41×96cm 1990年

陈琦 《古琴》 41×96cm 1990年 我不想过多地谈论陈琦作品中的版画技巧问题、至少不是在刚开始的地方来谈,原因却不是顾忌这个背景。尽管在陈琦身上,明明就有着大量的有关“技术”的漂亮谈资;而且,仅仅围绕着这一个单纯的话题,就已经可以轻轻松松地、铺陈出一篇洋洋洒洒的大文章来。但我一直觉得,技术,只是陈琦身上的一个让人们在短时间里来记住他的、外在的线索。换言之,如果陈琦身上只有技术可以让人们谈论,在今天的中国版画圈里,他和他的作品,也就不会成为一个能够引起人们谈论兴趣的话题。

陈琦 《二十四节气 立春》 63×87cm 1994年

陈琦 《二十四节气 立春》 63×87cm 1994年 但是与此同时,这个“技术”的话题,却又确实是谈论版画时,绝对无法绕过去的内容。且不谈,“技术”,对于一件、哪怕仅仅只是一件版画作品而言的那种支撑性的意义;是毋庸置疑的存在。当然更不用说,对于一个版画家、对于一个可以被人们称作版画家的人来说,他对“技术”的个体化的掌控、运用乃至于改造创新,都不仅仅只是依靠“技术”层面上的运作就可以完成的。也就是说,在很多情况下,不同的人们嘴中在说的“技术”这个词,往往还不是同一个意思。所以,技术之于版画,之于版画家,究竟是什么?它是“原罪”?或是“镣铐”?还是“利器”?这本也是一个可以谈出很多思想火花的话题。

陈琦 《 二十四节气 清明》 63×87cm 2008年

陈琦 《 二十四节气 清明》 63×87cm 2008年 但我终于还是要在暂时绕开这个话题来谈论陈琦,是因为我一直以为,对于一个对图像理想有深度思考的艺术家而言,最后呈现于观众眼前的图像、也就是由那些形状、线条、色块或者斑点构成的画面,以及通过这种材质化的画面来向观众倾诉的、那些所谓精神性的内容,才是他们皓首穷经、呕心沥血的原因,才是他们闭门谢客、享受孤独要换取的回馈。画家也是语者,只是说话的方式有别于旁人。为了实现准确的表达,他们需要在内心和画面之间建立一条畅达的联系管道;而搭建这条管道的材料,除了人人会用的材质,更需要画家自己寻找到的、使用和调遣这些材质的特殊的用法。我们也可以把这种特殊的用法称之为“技术”,但此时的这种“技术”,却已经不是人人可用、人人会用的那种“技术”了。这里所谓的“技术”,实际上直指的是画家所要说的事。

陈琦 《阐释存在》 73×83cm 1999年

陈琦 《阐释存在》 73×83cm 1999年 画家所要描述的故事,又总是努力要绕开那些由知识、也就是用语言和文字、人为建构起来的“世界”。这里说“人为世界”,并没有任何贬低的意味。归根到底,那些令人尊敬的建构者们,也都是按照某种别无选择的路径和逻辑,兢兢业业并且前赴后继地从事着自己的营造。其本意,也无非是希望能为更多的人搭造避风雨、远狼豸的安全环境。这个环境是人类的福祉,也是代代建构者的心血积累。比如笔者,现在能够端坐家里的电脑前面,在键盘上敲打着,看着这些字符自动地一个接一个地在屏幕上跳出来,本身就是拜建构者们所赐。

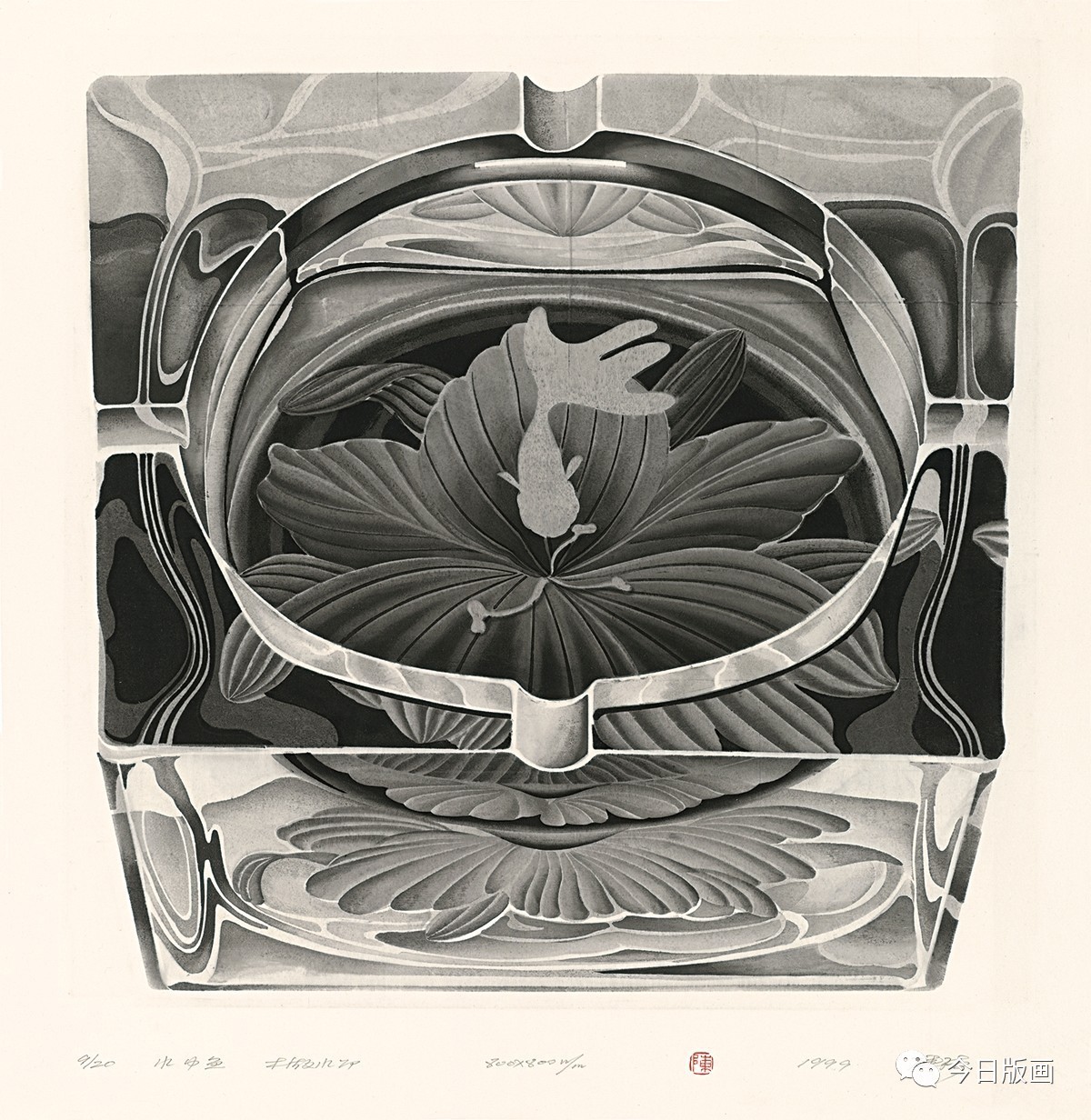

陈琦 《水中鱼之二》 80×80cm 1999年

陈琦 《水中鱼之二》 80×80cm 1999年 但毕竟,有建构,就有排除,无论建构者们的本意如何。城堡再大,也有外墙和护城河;跨出吊桥一步,就代表着步入了没有兵丁防卫、也没有屋顶庇护、更没有炉灶热饭伺候的,荒芜的化外之地。这就是人们认为的、“自然”与“世界”这两个概念的内涵差别:前者是“化外”,后者是“治内”。城堡的存在,使居住在里面的人可以轻松地得到安全;只要你不要越过城堡的大门。于是,建构者们也在不经意间,建构了“居民”。甚至,就连说着这些话的我们自身,也是被这样建构起来的,也是居民。但是,也总有那么一些不安分的人、包括画家,却愿意走出城墙的框架;或许应该说,他们更期盼着能踏足那片人迹稀寥的荒土野径。说“一些”画家,是因为仍有为数不少的画家是自愿驻足于城内的;理据不必列举,读者自能理解。 愿意出城、愿意入荒野的艺术家,是自由的一群,至少是渴望自由的一群。

陈琦 《荷 No.4》 52×63cm 1993年

陈琦 《荷 No.4》 52×63cm 1993年 我在陈琦的作品里,就看到了他看到对于城墙之外的那一片尚不为人知的、无界标、无方位、空旷混沌之境的强烈向往。但自己对他的这种认识,却并不是一直就有的。 我在他还在念大学时就认识了他,此后也不间断地看过他在这将近30年期间的创作脚印。我对他最初的、相当自以为是的理解和关注,首先来自于他在1996年在南京举行的第十三届全国版画展上获金奖的那件作品。至今闭上眼睛,也仍然能想起那件作品上射出来的光。记得它位于评选大厅的一个相对冷僻的角落里,画面不大,就斜靠在地面和墙壁的交界处,远远地召唤着我的眼睛。或许恰是因为那座民国时期建筑的幽暗而材质感内敛的半古风环境的衬托,才使得那光显得格外清冷幽远而又明澈。那个光的源头,来自画面上那朵硕大的莲花的中心部分而非外界。这个显然是与现实世界里的光影原理背道而驰的图像构建方式,显然也是出自作者陈琦的刻意安排。也正是这一点刻意的安排,让我在赞赏之余,还对他后来的创作轨迹多了一份注意。而在这注意中,已经少了许多和技术相关的成分,尽管他的技术在当时已经开始受到人们的关注。

陈琦 《荷之连作十六》 100×64cm 1996年

陈琦 《荷之连作十六》 100×64cm 1996年 记得当时自己对他的赞赏,是认为他的画面里,突出了可以从中国文化传统里寻到渊源的人文精神的光辉。我认为,他是在用对光感的表现、传统文人绘画里的描绘对象和传统的水印技术,在今天的中国人如何对待自身的“传统”这个时代之问面前,交了一份优秀的、堪为表率的答卷。 说到中国的传统水印技术,从《金刚般若波罗密经》扉页画《祗树给孤独图》,到《水浒叶子》、《西厢记插图》,都是需要从别处获取现成的图像、再来做复制的。这种对既成图像高度依赖、乃至于忠诚不二的,发自于内在和外在需要的“依从身份”的自我认定,是中国木版水印这个技术门类延续和发展千年的历史中,一条贯穿始终、恒久不易的支撑性的命脉。尽管在这种技术的鼎盛时期,曾经出现过试图背离这个“依从身份”的初期萌芽,但终因天不假以时日而洇灭在历史的书页里。我们可以给这个原发于本土、给世界的文明传播带来鼓风起飞的双翼的伟大发现,戴上任何荣耀和夸赞的桂冠,但它确是终究不曾完全脱离“仿制”的原初定位。当然也不妨容许有下面这种不无强词夺理色彩的说法:经过仿制的图像已非原初的那个,因为制作过程的介入,必定会给被制作的图像增添了、或者是减少了一些什么。

陈琦 《扇之一》 32×46.5cm 1991年

陈琦 《扇之一》 32×46.5cm 1991年 确实,即便是极尽忠实态度的临摹,总也已经与原作有了各种各样的差距。然而,我们因此就可以把临摹品叫做艺术吗?所以我坚持认为,所谓的艺术家,终应是图像的原创者而非仿制者。 在东京艺术大学版画研究室学习的三年中,每年的秋季,研究室都会把专门从事浮世绘版画制作的技师们请进校门,让他们为刚进研究室的年轻学生们演示所有的传统制作技艺。无论这些学生们在此后自己的创作中融入了多少个人的抑或是时代的、社会的因素,也无论他们的画面风格是激越缤纷抑或是清淡温和,你总能在中间找到与那个秋季的“头口奶”发生勾连的线索。研究室主任野田哲也说,这里是日本唯一的国立艺术大学,理应要为民族传统的传承担起责任。

陈琦 《扇之二》 32×46.5cm 1991年

陈琦 《扇之二》 32×46.5cm 1991年 这是留学经历中,给我留下最深刻印象的场景之一。对于同样面对西方文明的快速浸染而迅速疲弱失声的本土传统技艺,我们又该做些什么?他山之石可供借鉴,我们可以在教学中有意识地增加相关的课目和课时,也可以在各种场合用语言和文字来呼吁提倡;而具有引领意义的一群画家和他们的精彩作品的出现,则是其中最具关键意义和不可替代的。如果说,赵宗藻、黄丕谟以及李忠祥、邬继德等老一辈版画家在复兴本土传统技艺方面,已经以自己的作品,做出了卓有成效的努力的话,那么,在经受了现代美术浪潮洗礼后的新一代中国版画家身上,这种从鲁迅的倡导起始的热忱努力是否还能、或是还在延续?在我看来,陈琦的作品,正是对这个潜在的问题的正面回答,而且是出色的回答,故而也足以让当时的我感到兴奋。

陈琦 《梦蝶一》 80×58cm 2000年

陈琦 《梦蝶一》 80×58cm 2000年 也正是因为这种在今天看来颇有局限的认识,使我在面对他此后的一些作品,例如明式家具、传统乐器、木制的蝴蝶模型、养在玻璃烟缸中的金鱼、身着时尚品牌标志的兵马俑和充斥巨大画面的佛手印时,会时时的感到错乱和失语。显然,这些是无法被贯穿到一条有始终、有延展和相互有关联的思考脉络里面去的、跳跃而零散的片段。走位飘忽的他,仿佛是刻意地在回避着什么;至少是跟急于在公众面前树立个人化的符号体系的大多数人,有着明显的差异。 就在人们还满头雾水的时候,他飘忽无定的走位又晃悠到了更大的范围。2011年出现在观澜国际版画双年展外围展上的《云立方》,相信曾经使很多人讶异,或短暂地找不到北,其中也包括我。对于大多数版画家来说,这无疑是一种“出界”的行为。陈琦自己对这个行为的解释,是“版画概念的扩大化演绎”;也即,将透过屋顶的云状空洞的天光,视为版画中“被控制的印痕”。但说句实在话,那个时候的我,早就已经不太相信出自于陈琦本人之口的、有关自己创作动机的解释和说明了。

陈琦 《梦蝶三》 80×58cm 2000年

陈琦 《梦蝶三》 80×58cm 2000年 就在他酝酿他的佛手印系列之前,我和他在杭州碰过一次面,他就在饭桌上,向我透露了想要制作大幅面的水印木刻的计划。记得当时他在解释自己的动机时,说是想要在自己年龄和体力都还允许的情况下,对水印木刻的尺幅,做一次突破性的、极限式的挑战。我也记得,当时轻信了他的自己,对他的这个说法,其实并不是非常地能够认同。在我看来,这样的创作动机未免过多地自囿于“技术性”的窠臼;毕竟,作品的高下,终不能仅仅从这个角度来评判。当我在中央美术学院的那间老美术馆里看到他所说的“挑战之作”时,我才明白,他告诉我的那个理由,实实在在的是一枚用来掩饰自己的野心的光滑的包装纸。由于巨大,画面上的佛手印才具备了足以“包容”人的身体和视域的物理尺寸,也就足以在视觉上给人以“被包裹在其中”的冲击效应。也许,这才是他的目的所在。 同样,也只有到了他把装置、书雕等手法包容到自己的创作手法序列之中来的时候,我们才有机会明白,他的作品中曾经出现过的那些景物、器物,其实都不过是用来当作话题的“借口”,是装载他的思考的、对当时的他来说是合手称心的“容器”;当然,也可以说它们是承载生命重量的、按照某种规律来连接和逐渐延伸的“台阶”。假如说“容器”中的空洞,和阶梯上的虚白,是等待填充的空间;我便以为,填补这些空洞的,应当是同一样东西——可见的时间;空间里的时间。

陈琦 《佛印》 720×720cm 2003年

陈琦 《佛印》 720×720cm 2003年 可以感受“时间”的,只有生命。或者说,时间的意义,只产生于它与尚在生存过程中的生命体的相互对应之中。时间是生命的刻度;没有生存着的人,没有人的世界,即无时间的概念。而当“时间”开始被作为一种尺度,人们此刻眼中的万物乃至于观照者自身,便也都会成为某些横截面般的切片。从古代哲人的“逝者如斯夫,不舍昼夜”,到现代诗人的“一切将在黑夜中完结/慢慢完结/在一场骤雨之中/一切变成最高的愿望/在一无所有的微笑中聚散离合……”,说的都是以短暂的生命体去面对不停流逝的、无始无终的时间之河,并因而生出的感慨和省悟。

陈琦 《中国风景》 150×100cm 2004年

陈琦 《中国风景》 150×100cm 2004年 任何人,也莫不是按照自己的生命刻度,亦即按照已往和未至的时间的相互比例、来谋划自己从此开始的时间流程里,究竟该装载何物。拥有大把未来的青年,与日渐衰弱的中老年人,他们对于“时间”的理解,因此会大相径庭。孔夫子的“五十而知天命”之说,道尽了此中意蕴。人之生诚然有限,但对未知的探求欲望,却总是那么不安分,总是要再三再四地试图超越这“限”的约束,无论这种探求的触角是伸向深邃不可测的“过往”,还是朝着还远未来到、同样广不可测的“以后”;也无论这种探求是刻意之举,或是无心所为。 余华说:“我们并不是生活在土地上,事实上我们生活在时间里”。如果我们把“时间”与人的生命过程对应起来思考的话,那么细想起来,人们的所有举动,就仿佛莫不与对“时间”的揣测或试图把握它的欲望有关。我们也不妨如此来看待陈琦的作品和“时间”的关联。

陈琦 《似水年华》 50×87cm 2005年

陈琦 《似水年华》 50×87cm 2005年 在陈琦早期的山水风景里,经常会出现一些交通工具,例如轿车、飞机;它们的常态、或曰功能,是移动。而物或人的移动,则亦暗喻时间的流逝。这暗喻,使得其与周边的风景的关系中,也暗含了某种“流动”的意味。而画面上那些镶嵌在自然风景中的人工痕迹、例如稻田、街路、屋宇等,在与其周遭亘古不易的“自然”的相处中,也就有了“易变”、“易逝”的喻意。再如这些风景中出现的人影,往往带着含混的剪影式的晃动感觉,也仿佛是在强调“动”与“不动”之间的、时间的存在。 他曾经用水墨色调和精致的造型表现过那些传统乐器,这样想来,恐怕也非偶然。乐器之功当在音乐的演绎;而音乐,恰也是借助时间的流动而生、而消的存在。闲置的乐器,犹如“时间”的储存器,在静静地等候重新开启一段优雅流光的那一声轻巧的拨动。再如,躲藏在巨大的佛手印背后的那些古老的教义、那些睿智思考的结晶,也无不是起源于人类关于“时间”的认识、关于“时间”之于生命的意义的探求和阐述。如果说,佛手印是给在“时间”之流里焦躁奔波的生灵们以警醒的温柔低喝,是给予他们的护行“导引牌”,兵马俑身上的现代商标,便可以说是将一个民族所经历过的漫长行路、也就是“时间”,采用将其具标志性的“里程牌”相互叠加的形式,浓缩和固定在某个瞬间里。

陈琦 《时间简谱 No.6 》 40×120cm 2009年

陈琦 《时间简谱 No.6 》 40×120cm 2009年 虽然,陈琦各个时期的作品的外貌是各异的,但深究之下,仍然可以看出,它们都在以不同的解读角度和深度,在努力地试图捕捉和演绎“时间”的痕迹。从客观的角度讲,这确实是一条相当隐秘而暧昧的脉络;但这种由隐秘模糊而逐渐显现乃至于十分清晰的演进模式,又不得不说是完全符合于“原生态生长”的发展规律的,尤其是对于某些具有独创、又发自真实的精神生长物而言。《水》系列和《时间简谱》系列作品的接踵出现,作为研究陈琦版画最新近的素材,也可以从图像和符号演进的角度,很好地佐证这种演进模式的内在理据和自然的前后结构关系。

陈琦 《阿拉伯》 85×85cm 2014年

陈琦 《阿拉伯》 85×85cm 2014年 每个个人所面对、所思考的“时间”概念,与陈琦所努力捕捉的那个“时间”的内涵,或许有所不同。在我看来,后者的着眼点更具有超越个人体验的宏观而深邃的视野。也许是因为这个原因,我们可以看到陈琦作为创作者个体的那种即时而兴的情绪化表现、以及通常所言的“审美情趣”,在他作品中的逐渐淡出。但这并不意味对画面形象之于视觉心理的直接影响力的漠视和弃之不顾。《云立方》是一个极好的例证。那个空间洁净无垢、空旷至极致,而填补这虚空的,是向四处盈溢的明净光辉(它让我立刻想起了南京那间美术馆里召唤我的眼睛的、从莲花的中心溢出来的那一抹光),人的视线会迅速地被它吸引和包裹进去、无力遁逃。这是我在其他的装置类作品中从未得到过的视觉体验。这种体验的获得与流行话语体系中的“视觉震撼力”无关,也无需折磨自己的逻辑思维和搜刮知识库存,去苦苦地猜度作者的表现意图何在。

陈琦 《时间简谱 罐》 掐丝珐琅 55(H)×30(D)cm 2015年

陈琦 《时间简谱 罐》 掐丝珐琅 55(H)×30(D)cm 2015年 就在看过那个《云立方》之后,我也听到同行中关于陈琦此举的一些褒贬不一的议论。听起来,保留论者的主要理由,主要地是来自于陈琦的身份,因为他是“版画家”。就像在前面提到的那样,陈琦也用“版画概念的扩大化演绎”来为自己的行动做辩解。我以为这种辩解无效,既因为我出于过往的经验而不再愿意简单地相信他的说辞,同时也是认为“保留态度”的立场,更多地是“技术性”的。王华祥在微博上发言道:“技术就像砖石,既可以垒皇宫,也可以砌猪圈”,而当仅凭砖石已不足以垒起梦想中的“皇宫”时,工匠又该怎么办呢?

陈琦 《无去来处 (云立方》 建筑装置 860cm×800cm×350cm2011年

陈琦 《无去来处 (云立方》 建筑装置 860cm×800cm×350cm2011年 “技术”也是一个人为建构起来的“世界”,它能解决人面临“自然”时的问题,但也足以拘束住安居其中的人的出游脚步。陈琦已经“出城”,且持有“多次往返”的签证,又何必以“技术”来限制和自我限制? 所以,我不愿意从“技术”的角度来谈论陈琦;更以为,只有剥去罩在陈琦身上的“技术”外衣之后,才能更清晰地看清他的真面目。这种“剥衣”的解读,其实也适用于所有人,只看被读者是否有这勇气愿意接受罢了。 (本文作者为原中国美院版画系主任 中国美协版画艺委会副主任) 链接

陈琦,博士,中央美术学院研究生院常务副院长,教授,博士生导师。中国美术馆展览评审委员会委员,中国美术家协会版画艺术委员会委员,中国国家画院版画院秘书长,中国人民大学特聘教授。 本文资料由艺术家本人提供,未经允许不得转载 近期精彩内容 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙

Add:杭州市西湖区转塘天阳云筑2-1501 Tel:(086)0571-87186362/15355079390 E-mail:[email protected] 主编微信:jinliliang003返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |