认知不对等:来自儿科诊室的医患关系研究 |

您所在的位置:网站首页 › 如何解决医患之间的矛盾 › 认知不对等:来自儿科诊室的医患关系研究 |

认知不对等:来自儿科诊室的医患关系研究

|

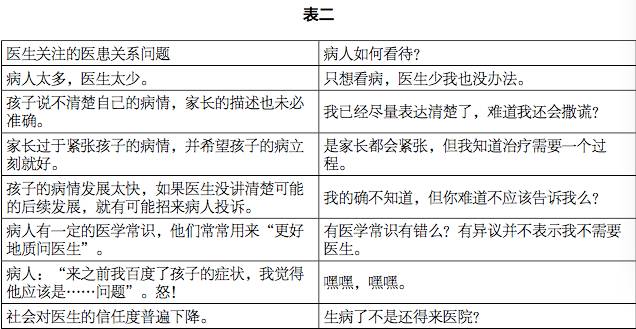

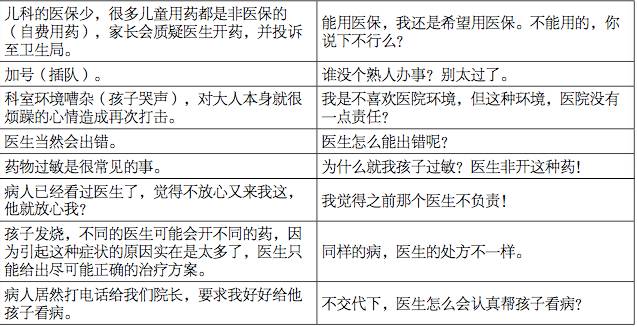

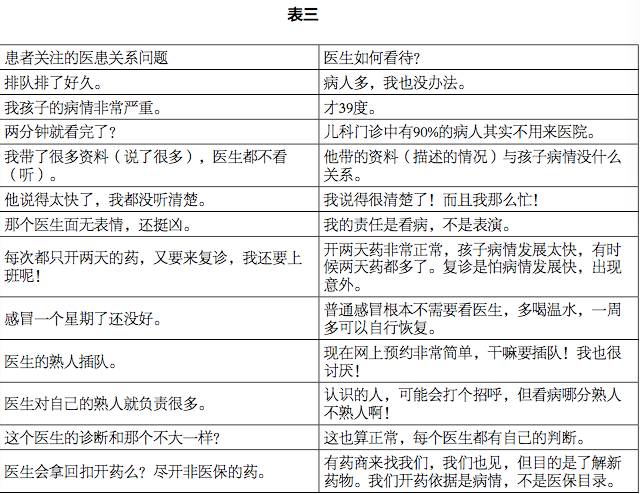

“医患关系”指医患双方以医疗过程中所发生的联系为纽带,以当时的社会经济和思想意识形态为背景缔结而成的一种反映当时经济、文化、道德、伦理、法律等内容的社会关系,我们可以很清楚地看到,在医患双方出现冲突时,不同国家、地区所呈现的问题并不一致。 基于中国国情的背景,本研究从大量的访谈、观察日记入手,剥离出一家普通的地级市妇幼保健院儿科诊室中所遇到的各种医患关系问题,以及这些问题所呈现的各种沟通误区。本研究所选择的佛山市妇幼保健院为一家国有非营利性三级甲等妇幼保健专科医院,儿科为广东省临床重点专科,也是佛山市小儿急重、疑难病症救治中心之一。 本研究的研究问题包括: Q1:在儿科诊室中,医生和患者眼中的问题分别有哪些? Q2:患者如何看待医生眼中的医患问题?医生又如何看待患者眼中的医患问 题? Q3:出现医患问题时,医生的主要沟通方式是什么?是患者所希望的沟通方式么? Q4:如果医生的沟通方式有误,那么,他们需要做什么样的改进? 二 研究方法 小组焦点座谈会 本研究从第一个研究问题入手,首先借助小组焦点座谈会的研究方法来收集儿科诊室中,医生这一群体眼中的医患关系问题有哪些。在本研究中,有8名医生被医院推荐参与了小组焦点座谈会,他们均为佛山市妇幼保健院儿科门诊医生,其中副高及以上职称3人,中级及中级以下职称5人。 观察法 本研究又加入了观察法,希望可以借助这一研究方法,收集小组焦点座谈会上被遗漏的医生群体眼中的医患关系问题。 深度访谈 在本研究中,深度访谈的对象包括医生和患者,其中医生10名,患者30名。深度访谈均采用“无结构式访问法”,这种无控制或半控制的访问比较开放,有利于我们这样一个缺乏前期数据的研究进行普遍摸底,打破西方在医患关系研究上的问题设置,从而奠定本文的实证基础。 三 研究结果 虽然Ten Have认为门诊会话的“理想序列结构”由6个步骤构成:开始、主诉、(口头或身体)检查、诊断、治疗或建议、结束(Have,时间不详,转引自刘兴兵,2009)。但从观察日记所记录的语料来看,佛山妇幼保健院儿科门诊的会话中普遍不存在第一环节,即开始的寒暄和自我介绍环节。在当下中国的语境下,第一环节的展开有利于医生观察病人及其家长,并调适出最佳的个体沟通方式,但在就诊人数的强大压力下,医生们已无力思考这个环节的必要性。缺乏对病人应有的差异化判断为医患纠纷埋下了伏笔,对所有的病人“一视同仁”显然无法应对需求越来越多样化的患者及其家长。 下面两张表分别罗列出了医生和患者眼中的主要医患关系问题,以及对方如何看待这些问题。

对比患者所关注的医患关系问题,研究者发现,儿科医生和患者眼中的医患关系问题并不一致。

从上面两张表可以看出,医生眼中的医患关系障碍主要集中于医学问题,他们更倾向于认为,自己的工作是“诊断病情”,病人“挑刺”是因为他们不理解医学规律。因此, 医疗信息的不对等导致双方矛盾的发生。有意思的是,专家们更倾向于认为医患双方的矛盾来自患者本身,他们普遍对自己在门诊过程中的表现满意——这种满意来源于他们对自己医术的自信。而普通儿科医生虽然也认为医患双方的矛盾源于病人们对医生医术的怀疑、不遵医嘱等,但在实际门诊过程中,他们也会适度地“照顾病人脸色”,即注意到与病人的情感沟通问题。不过,虽然专家与普通医生的医患沟通有着明显差异,但病人对他们的评价却不存在明显不同,一名儿科主任更是以其独断的诊断风格而受众多患者追捧,大有“我不需要沟通”之势。 在表三中,我们可以很清楚地看到,除了怀疑医生开药拿回扣之外,患者所关注的焦点集中在看病的沟通(传播)问题上,即情感需求。患者对医患沟通的理解更多地停留在“医生你说吧”,但对于自己的“表达内容”、“表达技巧”则鲜有思考。 医患之间的理性沟通在整个疾病诊疗中起着非常重要的作用。本研究显示,当医生将“看病”这一过程更多集中于“病情诊断”而患者在求“心理安慰”时,双方的沟通就会出现偏差,这也就是本研究所提出的认知不对等。这种认知不对等还表现为:医生认为医患沟通是需要医患双方共同努力,但在当前的实际诊疗过程中,医患沟通基本只能是依托医生展开的一项独立工作。通常而言,医患沟通的三个主要目标是创造良好的人际关系、促进信息交流、敦促病人作出决策,因此,需要医生与患者两个群体的共同努力。深访显示,在强大的工作压力下,虽然医生们希望“家长们能理解”,但数据却显示,病人的遗忘性加之中国患者群体的隐蔽、分散、不定期出现等各种对医患沟通而言较为不利的特征,使得医生群体虽然不情不愿,但依然被送上了医患沟通中的主导者位置。医生群体的专业性、有组织性,以及在医疗关系中所处的主导地位,都使得他们更可能成为一个行动共同体,来承担现阶段医患双方沟通的主要职责。因此,医患之间的认知不对等,现阶段应由医生来负主要责任,而双方沟通的内容则要落脚于患者提出的种种问题——虽然医生眼中的医患关系问题也非常重要,但他们必须先解决患者眼中的问题。 一旦发生医患冲突,几乎所有的儿科门诊医生都选择交给部门主任/医务部门处理,他们通常认为自己无法、也没有精力来处理医患冲突,院方也视处理医患矛盾为己任,一旦发生医患纠纷事件,他们会抱着积极的态度,迅速介入,以期“大事化小、小事化了”。对医患沟通而言较为不利的一个因素还在于:一旦医生发现患者的表现较为激烈,他(她)更倾向于认为这个患者/患者家属“很危险”,这种认知也是医生放弃与患者继续沟通的原因。然而,病人较为激烈的合理诉求与医闹的界限在哪?医生面对的何种医患问题已上升至法律层面?这些都需要在随后的研究中加以拓展。 四 结果讨论 本文分别归纳了医患儿科诊室中的医生和患者眼中的医患关系问题,发现这两个群体眼中的该问题存在两组明显的认知不对等:一、医生多从医学角度出发,认为是医疗信息的不对等导致双方矛盾的发生,而抱着求医心态的病人则认为,医疗信息之外的情感需求没有很好地获得满足才是医患矛盾加深的症结所在;二、医生认为医患沟通是医患双方行为,而病人则认为沟通是医生层面的单方面行为。从当前现实来看,儿科医生在日常门诊中更注重医学诊断,即寻找生理症状,特别是一些无法直接观察到的疾病症状,再结合病人的陈述,综合各种信息完成对病情的判断。然而,当来自社会的巨大压力已使得病人把对医生的诉苦演绎为情感宣泄的出口时,医生也必须将自己作为处方,有技巧地呈现于病人面前。 医生对患者群体需求的认知不对等是导致医患之间矛盾出现的潜在因素,当然,矛盾的爆发还需要其他导火索(比如有人插队)。 人类沟通有两大维度:信息交换和社会情感。受惯习影响,专家们(拥有副高以上职称的医生)更认可医生的核心理念是“看病”,而非提供情感慰藉。但由于“儿科门诊中有90%的病人其实不用来医院”,父母或祖父母带小患者来医院的目的更多是“图个安心”,因此,社会情感这一需求就变得强烈起来。但在“理想序列结构”中省略掉“开始”环节后,儿科医生们已失去了评判病人需求的基础。当专家们斩钉截铁地说“就这么处理”,家长们通常会认为自己在求诊过程中获得了足够的信息(尤其当孩子病情比较严重时),这时,即便他们在情感上没有获得相应的慰藉,这也可能是他们能接受的沟通;而如果门诊医生只是个“小医生”(患者原话),家长带孩子来医院只是为“图个安心”,而医生又恰恰把关注点集中在提供医疗信息上时,家长们就会认为这样的沟通没有达到自己的需求。 不可否认,由于孩子的特殊性,儿科诊室已成为沟通焦虑症的高发地。所谓沟通焦虑,是指一个人“与他人沟通中,由于恐惧或焦虑而影响了沟通”。这类研究可以帮助我们更好地理解儿科门诊中出现的种种矛盾。我们可以认为,在普通医院的儿科门诊,除了一定的医疗信息,大部分带着“恐惧或焦虑”的家长们更需要的是情感慰藉,这已成为他们进入儿科门诊的主要诉求。在美国,严格遵循“理想序列结构”的医生们通常都能够察觉家长们的这些需求,严格的训练也使得他们会以谦逊的态度来对待病人所经历的痛苦,他们更倾向于在门诊过程中用更宽裕的时间去了解病人所经受的遭遇,并在左右权衡这些信息后作出诊断,给出治疗方案。而在中国,强大就诊人数压力下努力保持对病人“一视同仁”的医生几乎无法做到。而一旦觉得自己诉求没有获得满足,家长们就会理所当然地认为,和医生的沟通(看病)并不成功。“当沟通成为医患关系中最突出的问题时,沟通焦虑通常会带来负面作用。 在极度的“沟通焦虑”下,如与医生沟通(看病)的诉求未能完成,家长们就会转为“闹”。必须注意,这时的“闹”是一种常见的中国式手段,部分非理性的家长会通过这种手段表达自己的不满,并希望把与医生的交流拉回正常的沟通,但其目的仍然是“看病”。这时,如果当事医生迅速意识到家长的需求,不将这种“闹”视作对自己的一种威胁与对立,并积极进行补救,沟通通常能持续下去,纠纷也能顺利解决。 而一旦医生感觉自己受到了威胁,并将矛盾移交组织,就会有两种结果:一、家长在科室主任/医务处(更权威的人士)获得了自己期待的沟通;二、没有完成沟通。此时,家长们希望通过中国式“闹”来完成沟通的渠道被堵死。一旦患者家长“看病”的诉求已无法获得满足,其沟通目的就会发生骤变,“索要赔偿”似乎成了最后的选择。医闹的出现也顺理成章——当个人/家庭面对医院(很多家长觉得卫生部门也是医院的后台)这一相对强势的组织时,他们会深感自己的渺小。在当下中国社会的语境下,要想达到自己的目的,聚众则成为最优选择。 医患之间的认知不对等问题如何解决?首先,儿科门诊医生应将自己视作医患关系建立的主导者,而不是一个简单的医疗信息提供者;应重视“理想序列结构”中的“开始”部分;并由此切入患者的基本需求,关注重心相应地从医疗信息的给予切换至社会情感的抚慰;其次,在就诊过程中,一旦患者出现“闹”的情绪和行为时,则应在其他同事的配合下,找出患者的真实需求点,而非将责任直接推至院方。很明显,在医患双方的沟通中,出现的人越多,沟通就越混乱;最后,医生还需要在日常的诊疗中学会判断什么是无法完成的沟通,并迅速交由医院医务部门处理。不可否认,当前还有一些患者所关注的医患问题并非医生个人可以解决,如就诊的时间长度、环境、患者的基本医学素养等等,这些都需要组织/医院乃至全社会的介入。 需要指出的是,在当前医疗背景下,让医生个体来解决医患关系紧张问题不仅不合理,也不现实。本研究仅从医生和患者之间的认知差异出发,探讨当前医患之间亟待解决的沟通问题,并指明了医患沟通的基本方向。然而,在整个医患关系研究中,我们还应该关注患者的基本医学素养、暴力伤医、医学局限性等各种涉及医患关系的问题。对患者来说,提升医学认知的医疗信息搜索系统也亟待建立,如无权威机构公布的各类疾病的最新进展信息,患者们自然会在百度推广上乱寻医。而这些,都将是传播学界与医学界共同的方向。 本文系简写版,部分内容及参考文献从略。原文刊载于《国际新闻界》2017年第7期。 (本期执编:库萝)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |