横山广子:东亚视野中的大理社会文化(下) |

您所在的位置:网站首页 › 大理白族是哪里迁移过来的呢 › 横山广子:东亚视野中的大理社会文化(下) |

横山广子:东亚视野中的大理社会文化(下)

|

受访学者:横山广子(YOKOYAMA hiroko) 日本人,出生于东京都。日本国立民族学博物馆人类基础理论研究部教授,兼任日本综合研究大学院大学文化科学研究科教授。专业为文化人类学。以云南省大理白族为主,中国西南地区直至东南亚各民族为研究对象,基于广泛的田野调查,致力于以上各民族社会的社会结构、文化变迁、 民族认同以及民族关系等主题的研究。编著《少数民族文化和社会动态——来自东亚的视野》,共同编著《流动的民族——中国南部的迁移和民族认同》《“民族”概念在中国的产 物》等40多篇日中英文的学术论文与著作,并主编 20 余篇影视民族志作品的制作。 访谈者 :张人大,出生于大理周城,东京大学大学院文化人类学研究室硕士研究生。 大理时光 张人大:我们都知道横山老师是在大理周城村展开的田野调查,但是大理盆地内是有许多白族村庄的。您当时为什么要选择大理周城作为田野点? 横山广子:其实这也并不是我自己决定的。当时批准我可以在大理进行调查之后,我提交了详细的调查计划书的同时,也提交了自己想要在怎样的村庄展开调查。不过,我接到的相关部门的决定通知是调查地点只能是周城村,而且调查期间要住在下关的洱海宾馆。在去大理之前,在昆明就有一位研究者建议我说,一方面周城是一个示范村,外来访问大理的人通常都会被带到那里,要做田野调查的话去到外来来访人比较稀少的村庄比较好;另外一方面周城距离下关将近40公里的路程,住在下关每天要来回似乎是一件不太可能的事。不过,调查开始之后我却渐渐感到,可以在大理盆地之内典型的白族村庄做调查这也是非常幸运的一方面。为什么这么说呢?因为周城是大理白族自治州最大的白族自然村,在这里你可以观察到白族的生活、民俗和风俗习惯的方方面面。但是话说回来,周城和下关之间远距离来回这一点的确让我吃了苦头。当时没有现在这么方便的面包车,去周城只能搭乘洱源方面的长途汽车。由于下关是始发站,杨国才老师和我可以顺利搭乘早上7点准时出发的汽车。由于汽车在途中走走停停,到周城就已经是8点半,有时已经是9点多。周城镇(现在的行政单位是喜洲镇周城村民委委会)是拥有16个社的大村庄,所以我决定先选定其中一个社进行全户采访。当时周城镇政府指定了靠近公路的一个社,该社的社长每天陪同我们进行采访。在当时的大理农村,村民一大早就早早出门干农活,到了大概上午10 点半左右再返回做早饭。我们也就尽快趁着这个时间点去周城饭店吃饭。大概到了12点多一点,吃完早饭的社长就过来和我们会合开始下午的访问。但是,当时完全不清楚回下关的汽车几点从滇藏公路经过周城,一旦到了下午3点多钟就必须要在路边等候。公路旁边经常尘土飞扬,即使3点左右开始等候,汽车还不一定马上就来。有两次等到下午5点车还没来。这种情况只能搭乘大货运汽车。站在拉木材货车后面的空位上,货箱风特别大,有一次吹感冒了,发高烧引起肺炎,还在大理州人民医院住院。

采访周城村民(摄于2006年) 张人大:以前的交通的确很不方便。刚才谈到了入户访谈的主题,而且您之前也提到了在和杨国才老师学习白族话,那么在田野调查中是使用白族话吗?从语言方面来看您觉得对您最困难的是哪里? 横山广子:说实话,白族话本身对于我来说就很难。首先一点就是没有教材。这个东西在白族话里是这么说的,那个又是这么表达的,如此而来在我笔记本上确实是记录下了很多内容。不过即便将这些内容汇总起来,也很难掌握白族话的语法体系。这样一来就不能很好地把握这门语言的整体性。所以很遗憾的是现今白族话的水平还是比较低。不过话说回来,多亏学了一些白族话。在田野中你一说白族话,和村民的距离感是完全不一样的。例如,“您家有多少人?”或者“今年多大啦?”当时这些已经会说了。不过也是经常遭遇村民怀疑的眼光,“你是做什么的,是来查户口的吗?”虽然我进行的只是一个普通的文化人类学基础调查,但经常不被理解。而且由于当时我的白族话语言能力很低,经常被村民说 :“完全不明白你在说什么,还是讲普通话吧!”但是比如说像一部分老人,也有不会普通话的,这时就让在场的会普通话的人进行翻译。一些比较复杂的问题基本都用普通话进行访谈,所以白族话就一直保持在一定的水平,没有进一步改善。这一点我至今都感到非常遗憾。我认为做人类学研究,通过第三者进行翻译是无法进行深入的调查研究的。在我看来,自己提出问题并倾听对方的回答,或者是在日常生活中旁听他人的交谈、对话,并在此基础上进行理解这个过程是非常重要的。此外,从主位理解的观点来看,精通研究对象的语言也是必须的。 张人大:除了要精通语言,人类学的田野调查我们会经常提到与研究对象同吃同住同劳动,来进行参与观察。您在调查期间也曾经有一段时间是住在农户家里是吧?我还记得听爷爷奶奶说是我们老家的隔壁。 横山广子:是的。我按照进入田野调查的顺序跟你述说。第一次过去调查的时候,就像刚才跟你说的那样,每天都要往返下关与周城之间,来回奔波在四十公里的路程上,我曾一度病倒住院。所以在第二次下去调查之前,我了解到周城饭店不仅提供餐饮,里面还有为长途汽车司机提供住宿的房间。因此,我提出了住在周城饭店的申请,后来顺利得到了批准。这次陪同我进行调查的是出生于喜洲、并且毕业于抗日战争期间曾迁移于喜洲的华中大学的杨希孟老师。如此一来我便可以一直待在周城,在夜间举行的仪式也能够得以观察。第三次的调查时间比前两次都要长。在此之前曾经和马曜老师商量过想要在大理做田野调查一事,他当时建议我在大理教日语,这样一来我后来在大理做半年调查的申请也得到了批准。由于半年的时间也算比较长,所以陪同我做调查的老师也三个月调换一次,后来分别来陪同我的是做民族艺术研究的杨均老师和出生于喜洲的董学红老师。 在第三次调查抵达周城之后,我和来自云南民族学院和大理州政府双方的外事办公室的相关人员一起去周城镇政府打了招呼,在磋商的时候我又提了另外一个要求。就是希望能在某一家村民的家里吃饭。因为当时周城饭店的饮食整体比较油腻,我的肠胃受不了。当我还身在昆明为下田野调查做准备的时候,接到了日本NHK打来的国际长途电话,NHK希望作为少数民族研究者的我配合他们在云南的采访工作。得益于此,早于我自己正式的田野调查,我就陪同NHK一起去了丽江和大理。但是意想不到,当和NHK采访团一起回到大理之后,全部人员当中就我一个人感染了痢疾,并第一次住进了州医院。所以第一次调查真正开始于出院之后的5月初,而并非事先计划好的4月。有了这样的前科,虽然第二次住院之后检查的结果确认并不是痢疾,但是医生也很谨慎,并没有轻易同意我出院。和在周城饭店一样,以每个月支付一次伙食费的形式换一个地方解决伙食问题,这件事本身其实并不困难。问题在于,在一般的农民家庭里面比较难调整吃饭时间这个问题。那时一旁的外事办工作人员就建议要不就索性将住宿也定在提供伙食的农户家里。对于这个建议镇政府也表示同意。之后数天的协商结果我的入住的农户家庭就得以确定了。入住的农户是一个两户人家居住的院子,家里人口相对比较少,给我腾出来一间面朝堂屋右手边的房子。在那里居住的半年时间,真的是很充实地度过了每一天。作为一家之主的张骞先生是一位很亲切的人,不仅仅让我和家人一起就餐,无论是农活,还是婚丧嫁娶之事,他们家所参与的活动只要是我希望做的都允许我一起参加。白族话也是在那半年里最有长进。 张人大:1980 年代中期,住到农民家中进行调查的外国人在云南省也是很少见的吧? 横山广子:是的。可以说这也是在云南许多人的理解与配合之下才得以实现的。特别值得一提的是马曜老师的帮助。回顾整个我个人1980 年代以来在云南的调查研究,所到之处始终都有马老师的各种关心与建议。此外在我1984 年刚到昆明之际,马老师给我介绍的何耀华老师,自从他 1990年代担任云南省社会科学院院长以来,一直都非常关心我。无论是对我个人的调查,还是中日两国学者之间的共同研究,两位老师都给予了很多的建议与协助。

与1985年入住的房东家人在一起(摄于2006年)

我的学术研究总结 张人大 :现在试着回顾一下的话,你如何总结自己至今的白族研究和研究的整体成果? 横山广子:如果根据研究主题进行分类的话,我认为大致可以分为以下 4 个方面:(1) 亲属组织和社会结构;(2) 宗教仪式;(3)民族认同;(4)文化和社会变迁。 自从可以在白族村落里做田野调查以来,我最初注意到的是 Edmund Leach 在《社会人类学》(Social Anthropology,1982)里所展开的讨论。Leach 将 Hsu 和 Fitzgerald 的著作进行了比较。在他看来,Fitzgerald 很好地阐述了如何在云南的历史和地理上去定位大理人的问题,另一方面他也指出,由于 Hsu 过于热心地去表明大理的这个村庄,即 West Town(通称 :西镇)作为中国整体的典型这一点,导致他几乎没有触及生活于此的“民家人(白族)”的地方文化特性。仅从这点来看,Leach 的评价和批判可以说是很中肯的。但是,对于断定 Hsu 著作中的描述是他个人童年期的经历和在大理进行田野调查时作为成年人所了解的混杂这一点,我感到怀疑。因为我认为,其一,两本著作主要的研究着眼点并不相同 ;其二,虽然说调查地点都是大理盆地,但是调查对象的地点和社会阶层的不同会产生差异。我还了解到特别是在中华人民共和国成立以来,有过关于在汉语里被称为“民家”的人们应该被归为汉族还是少数民族的争论。此外,从中央政府认定民家为少数民族并将之称为“白族”,直至 1956 年大理白族自治州成立的这一过程中,支持“民家人”是汉族的民家出身的学者和文化人并不少见。因此我强烈感觉到没有对当地的情况进行详细的调查是无法简单地对两本著作做评价的。Hsu 主张西镇人是文化上的中国人主要依据的是祖先祭祀的形态。因此,我自身的白族研究也是将重点置于亲属组织和社会结构而开始展开调查和分析的。从家族形态等非常基本的方面出发,与亲属组织相关联,探求其与普通的汉族或者是汉族规范之间是否存在差异。结果,我发现从妻居的婚姻形态和汉族规范或者是一般的情况有很明显的不同。从我当时对周城16个社当中2个社全部家庭的婚姻情况调查结果来看,从妻居婚姻的比例大概分别占到10% 和 20% 有余。而且不仅仅是存在比例高,也可以看到这样的例子,即某家富裕家庭老二以下的儿子会到其他没有儿子的富裕家庭上门,并在改姓之上,按照女方家的字辈重新取名,此后正式成为女方家的继承人。在与汉族相比较之时,要了解如何定位白族的从妻居婚姻的兴盛问题,是有必要对汉族进行理解的。大学研究生以来,我已经看过Kulp、Maurice Freedman 和费孝通等人的著作,而且阅读并参考了 1970 年代后期之后的包括中国香港和中国台湾在内的汉族研究文献。其中,Arthur P. Wolf 等人编著的《Marriage and Adoption in China, 1845—1945(中国的婚姻和收养,1985—1945)》(1980),对现象的考察建立在广泛的地域以及将近 100 年的时间轴之上,对宏观考虑从妻居婚姻很有帮助。我早年对从妻居婚姻的相关研究成果收录于“大理白族的从妻居婚姻”,伊藤、关本、船曳编《现代社会人类学第 1 卷 亲属与社会的结构》(1987)。但是,中国地域十分宽广,在没有对各个地区的汉族进行彻底研究的情况下,这并不是一个最终的结论。不过在我看来,当时非常兴盛的白族从妻居婚姻,我们是否可以将其考虑为与汉族的连续性的一个对立呢。此外,在亲属关系和社会结构方面,我还研究了白族的“老友”习俗。这就像在拉丁美洲地域常见的宗教仪式性的共同亲子关系(compadrazgo)一样,是一种由与儿童相关的拟制亲属关系而衍生的成年人之间的社会和经济关系。通过对这种关系的研究我指出 :“老友”可以让在地理上或文化上有距离间隔的双方结成纽带联结。 张人大:对宗教和仪式的研究兴趣也是源于您开展云南田野调查之初吗? 横山广子:基于田野调查的宗教和仪式的研究,我最早的论文是于1985年8月在西南民族研究学会上发表的《彝族密枝节小考》,收录于中国西南民族研究学会《西南民族研究彝族专集》(1987)。此外,自从在大理开展调查以来,我一直关注白族特有的本主信仰和火把节,长期以来持续收集着相关田野资料。然而,在先行研究的基础上自己究竟能开辟怎样的新地平线,调查当初的我一直在考虑这个问题。在这样的情况下,我最初开展的本主研究类似于之前的亲属研究,以汉族文化所产生的影响以及汉族与白族之间的异同为切入点,尝试了以往我所开展的以田野调查为基础的研究里未曾尝试过的研究视点。尤其是以下两个方面在此后都一直持续进行着,可以说已成为我很重要的研究方法。 第一,将田野调查与历史文献知识相结合进行考察的方法。我认为正是由于中国拥有诸如地方志等丰富的历史文献资料,此研究方法才具有其可能性,虽然这对于中国本土的研究者来说可能是极其普通的事情。 第二,在注意历史过程的基础上,来考察某个概念的成立以及由此概念的成立所引发的社会分节化与其伸展(即依据某个概念的成立,社会或被重新分类,或被赋予某种意味,如此社会被重新构建)。如此研究可以顺利进展的契机,归根结底仍然是田野调查。1986年访问鹤庆县时,我试图以“本主”一词来询问鹤庆的基本宗教情况,结果和当地人完全无法沟通。在涉猎云南的地方志之后终于搞明白,“本主”一词的出现比较晚而且具有地域局限性。在此之前,在云南广泛有“土主”的记载。无论是本主还是土主,都是对某种范畴的神格的总称概念。通过考察“各个概念是什么人依据什么样的观点而命名?”,可以进一步开拓出新的理解。我提出了如下的假设,即从处于中国文明中心的“文”来看,处于边缘极端的是“土”;从周边来看自己是“本”,此后新参的为“客”,进而我们可以通过这两组对立概念来阐明“本主”这一名称的确立过程。在1987年湖南的田野调查中,我了解到人们以将除夕提前一天的形式来说明民族间的区别。火把节研究的启发正是来自于这点。此后,在云南省大理州以外的地区的田野调查中,我特别注意火把节的日期,并在尽可能的范围之内详细查询了历史文献中关于云南以及周边相邻地区火把节的记载。在此基础之上我断定,有关日期区别的相关历史文献记载,为我们留下了有关民族集团边界、分布状况、人口流入以及民族集团间的势力盛衰等方面的痕迹。

采访村庄法师(摄于2006年) 张人大:可以说您关于白族宗教与仪式的研究,是以历史的观点以及白族与他民族之间的关系、边界等方面的讨论为中心吧? 横山广子:可以这么说。无论是亲属组织和社会结构,还是宗教与仪式,我一边关注其与以汉族为主的他民族的差异和边界,一边开展白族研究。我认为这样可以与第三民族认同领域相连接。我生于日本长于日本,从小生活的环境与像中国这样将民族平等与团结列为基本国策的环境完全不同,可以说我还是缺乏与民族有关的日常感觉。因此,在大理盆地进行田野调查中,通过触及当地人日常性的民族认同感觉,我逐渐开始认识和理解民族认同相关的诸问题。比如那时我为了收集生活中所使用的基本白族话词汇制作了列表,然后逐一向寄宿家庭的张骞先生请教这些词汇的白族话说法。像“白族”“汉族”这样的单词也列入了单子中。不过在听到他在稍做考虑之后用白族话说到“sua bai no(说白族话的)”“sua ha no(说汉族话的)”的描述的时候,我暗暗地在心里鼓掌喝彩。因为 Fitzgerald 书中所写的内容得到了确认。不过,是在此后对周城周边的回族长老进行访谈之后才开始深思其意思。 张人大 :也就是说在大理除了白族之外,您对回族也进行了调查? 横山广子 :是的。不过不是为了研究回族而研究,而是为了更深入地理解白族。我认为研究白族,很有必要把握大理盆地这一整体社会。在清朝末期杜文秀的檄文中,有关云南有这样的记载:“回汉夷三教杂处,已千百年矣。”此处将云南的住民划分为回教、汉教与夷教,而且这里所提的“回教”一词并不是指伊斯兰教,而是伊斯兰教徒的意思。对于回族人来说,宗教是区分人最重要的基准,而对于大理白族来说,语言才能体现本民族与汉族的边界。居住于大理盆地的回族,日常所使用的语言根据所居住的环境有所区别,或者是白族话或者是汉话,但是以回族的观点来看,在体现民族边界之上语言并非占据重要的地位。在某一地域的历史、文化环境之下,人们在日常生活中,作为自身感觉而培养起来的民族集团之间的边界线是丰富多彩的。以这样源于田野调查的察觉为基础,我在1987年撰写了名为《大理盆地的民族集团》的论文。此后,民族认同研究成为我自身研究的一个重要支柱。 其内容可以分为以下两大类 :一是从中国社会整体来把握有关民族识别和民族概念等方面的研究,代表成果如《少数民族的政治与话语》、《岩波讲座文化人类学第五卷·民族的生成与逻辑》(1997);“民族概念在中国的产物”,端信行编《民族的二十世纪》(2004),等 ;另外的一类研究不仅将目光置于现代,而且通过追溯历史来考察以大理白族为中心的民族边界以及民族认同的形态,代表成果如“迁移到云南白族地区的汉族 : 由来于明朝军屯的住民”,塚田诚之、濑川昌久、横山广子编《流动的民族——中国南部的迁移与民族认同》(2001);“关于民族认同变化的研究——以云南楚雄地区白族和汉族的关系为例”,《云南民族大学学报》(2009),等。为了进一步了解在20世纪上半叶为主的白族民族认同情况,我又去缅甸做了调查。但是由于缅甸的调查材料基本上是个人材料,现在我还在考虑如何将这些调查材料写成论文公开出版。 张人大 :是否可以谈一下您关于文化和社会变化的研究呢? 横山广子:从我开始调查的1984 年至今,中国社会发生了巨大的变化。不断地蹲点、集中调查的周城,在大理的农村中属于发展非常醒目的村落之一。一方面是大量由包工头带领的外出打工副业队很昌盛,另一方面在这个大理州最大规模的自然村里,由村办企业或者是个体户所带动发展起来的制造业以及商业活动也很繁荣。特别是1990年代扎染的发展所带来的与以往没有接触过的外部社会所进行的经济交流,不仅带来了新兴产业的抬头,也让白族自身的价值观发生了变化,我当时对这一点非常感兴趣, 写了《从云南白族的村落看中国社会的变动过程》。在信息、交通都已经很发达的今天,将诸如西部大开发一样,在经济上相对落后地域的发展情况也加以考虑的话,在地理上相对远离的人群之间关系的维系的意味显得越来越重要。对于文化资源的认识,新的关系所带来的革新是很有可能与经济发展相联系的。其次,与经济发展并不挂钩的重要传统知识和技术正不断地流失,针对这样的形势,我认为研究者和当地人民相互沟通协助来推进记录工作是很有必要的。因此我们是否应该认真考虑基于与调查地的人们合作活动的研究的重要性。无论是经济发展比较困难的地域,还是诸如周城一样经济发展相对比较顺利的地域,文化与社会的变动正在发生。特别是在周城,我感觉到风俗习惯上的变化正逐渐凸显。“具体是什么在变化?”“以何种方式在变化?”“应该如何解释这样的变化?”我觉得现在正是加以重视、考察的时期。 张人大:到此我们大概回顾了您迄今为止在云南的研究历程,访谈的最后您能做一个总结与展望吗? 横山广子:除了之前已经提到名字的各位老师之外,正因为有云南各方面人的善意,我的研究才得以延续。在此也对抽空接受我采访、直接协助我调查、为我泡茶以及给我借板凳的各位表达我的感谢之情。对于我迄今为止的研究,研究成果产量低这是一个很大的缺陷。田野调查、阅读文献并进行考察,如此研究进行到中途,仍有许多的主题尚未撰稿。想着再整理一下文献调查再执笔,但是总是忙于工作单位大学院的教育工作和其他的事务工作,结果仍有许多研究都还没有结果。虽然现在从生物学年龄来看已经是老年人类学者,但是我觉得自己还算不上是一个真正成熟的研究者。今后,在推进实地与文献双方调查的同时,让以上所陈述的研究结出果实,发表研究自己的结论。

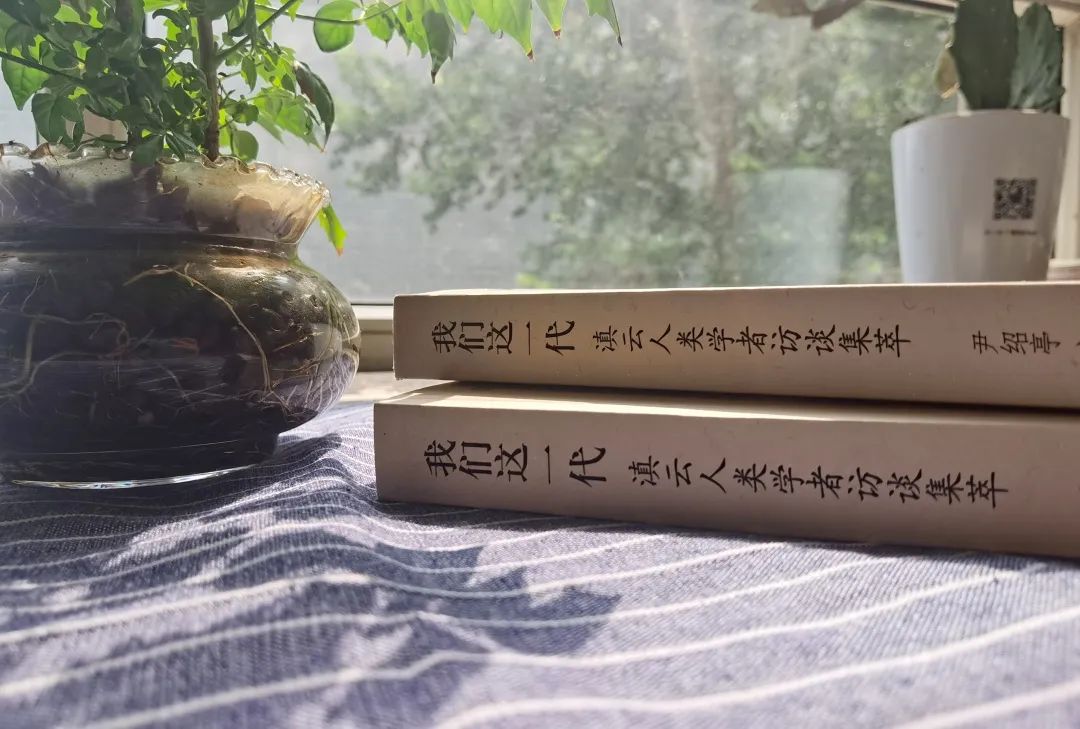

我们这一代:滇云人类学者访谈集萃 尹绍亭 主编 ISBN 978-7-5077-5955-6 2020年7月版

本书精选了20位中国人类学民族学学者的学术访谈,以赵捷、林超民、尹绍亭、李国文、杨福泉、邓启耀、何明等深根于云南地区的第三代人类学学者为主,亦收录曾在云南求学或工作过的日本学者秋道智弥、横山广子教授,澳大利亚唐立教授,美国学者施传刚教授,中国台湾的何翠萍教授5人的访谈记录。访谈中,他们不仅分享了各自的考察经历、调查足迹和成长轨迹,也谈到了云南等地的民族学、人类学调查,少数民族研究中心等大学学科建设的议题,以及对整个中国人类学发展的观察与展望,观点精彩,视野开阔,充分展现出一代人类学学者的学术追求与思想风貌。

序/1 边缘学术与前沿思想 ——赵捷研究员访谈录 / 1 从景颇研究到西南界域人类学 ——何翠萍教授访谈录 /20 东亚视野中的大理社会文化 ——横山广子教授访谈录 /45 吃千家饭,爬万重山 ——梁旭研究馆员采访录 /69 矢志如一, 百折不回 ——杨庭硕教授访谈录 /94 但开风气不为师 ——林超民教授访谈录 /112 以物知史 以物证史 ——江晓林馆长访谈录 /136 终是不忘读书心 ——顾士敏教授访谈 /149 亚洲、太平洋的海洋和森林生态人类学的足迹与前景 ——秋道智弥教授访谈录 /164 两岸猿声啼不住 轻舟已过万重山 ——尹绍亭教授访谈录 /190 积沙成塔,跬步前行 ——方铁教授访谈录 /208 扬长不避短 :我的医学人类学实践 ——张开宁教授访谈录 /227 田野有哲人 ——李国文教授访谈录 /249 乐史 :云南之路 ——唐立教授访谈录 /270 博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之 ——施传刚教授访谈录 /290 云南吾师 ——邓启耀教授访谈录 /314 一个纳西族人类学者的学术心史 ——杨福泉研究员访谈录 /345 调查之路,参与行动之路 ——郭净研究员访谈 /370 驽马不舍骐骥功 ——郭家骥研究员访谈录 /388 梯田、丝路及影视人类学研究的开拓者 ——王清华研究员访谈录 /407 “犹欣旷烛青光好,最怕闻鸡是枉然” ——段玉明教授访谈录 /431 博闻强学,启智创新 ——何明教授访谈录 /449 胆大包天,硕果累累 ——瞿明安教授访谈录 /474 水文明探索中的苦旅者 ——郑晓云研究员访谈录 /494 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |