文史 |

您所在的位置:网站首页 › 古代蓑衣可以防雨嘛 › 文史 |

文史

|

南北朝时,还出现了一种丝绢类纺织品涂上油后做成的“油衣”或“油帔”。《晋书·桓玄传》中记载道:“(刘)裕至蒋山,使羸弱贯油帔登山,分张旗帜,数道并前。”除蓑革、油绢外,古人还充分利用大自然赐予的各种天然材料制作雨衣,如粗麻、棕丝、油葵叶等。棕丝是棕榈树皮上的一种纤维,经加工也可编织成雨衣,俗谓“棕衣”。唐代诗人韦应物有《寄庐山棕衣居士》诗:“兀兀山行无处归,山中猛虎识棕衣。”清代李调元《南越笔记》中有油葵叶作蓑衣的详细记载:“油葵生阳江恩平大山中,树如蒲葵,叶稍柔,亦曰柔葵,取以作蓑,御雨耐久。”

明代以后,雨衣的制作愈发考究,据刘若愚叙写明代宫廷事迹的《酌中志》记载,宫廷的大臣们有的穿绢绸和蚕茧纸做的雨衣,有时也穿红雨衣,“有斗钵式者,有道袍式加褂者”。清朝名著《红楼梦》中,有这样一段描写:“只见宝玉头上戴着大箬笠,身上披着蓑衣,黛玉不觉笑道:‘那里来的渔翁?’……黛玉又看那蓑衣斗笠不是寻常市卖的,十分细致轻巧,因说道:‘是什么草编的?’”贾宝玉这件“高级雨衣”,名为“玉针蓑”,听起来就不同凡响。 雨伞 据考证,早在春秋时期,我们的祖先已发明了雨伞。1980年出土的秦始皇陵彩绘铜铸车马上带有一柄伞。拉动伞柄上的机关,伞就能自动倾斜遮挡不同角度的阳光。此时,伞大多作为统治者出行车辇上的装饰现身,美其名曰“华盖”,是一种身份的象征。

大约两千年前的汉代,随着造纸术的发明,人们开始用有韧性的树皮造纸做伞面,然后涂上油脂或天然桐油,油纸伞应运而生。油纸伞是一项中国传统手工艺品,除了发挥遮阳挡雨的日常之用,一些文人雅士会在伞面上题诗作画,遣情抒怀。在一些地方的嫁娶婚俗中,油纸伞也曾是不可或缺的嫁妆。新娘出嫁下轿,媒婆会用红色油纸伞掩护新娘以避邪。在客家方言中,“油纸”与“有子”谐音,以纸伞为嫁妆,包含“早生贵子”的美好寓意;“伞”的繁体字“傘”里有五个人字,象征多子多孙,伞面张开后呈圆形,预示生活圆满。

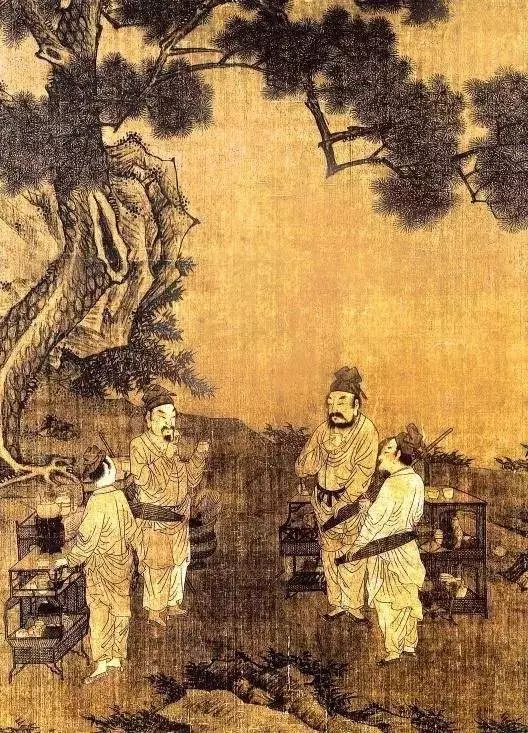

南宋刘松年《斗茶图》局部 油纸伞在唐朝传至日本、朝鲜,日本早期还将油纸伞称为“唐伞”。而伞为寻常百姓普遍使用还是在宋朝,南宋画家刘松年《斗茶图》中,四人有三人携带雨伞。据吴自牧《梦粱录》中的记载,宋代伞的种类很多,形状多样,颜色丰富,有专门供士人用的青绢凉伞,有皇帝出巡用的黄罗伞,还有普通人用的青灰小伞等。据统计 ,北宋著名画作《清明上河图》中,一共有42把伞,可见当时伞的流行。 木屐 蓑笠和雨伞只能遮盖大半身,那脚下怎么办呢?先秦时,出现了一种双层木底鞋,称“舄(xì)”。这种鞋子可以防止湿气入侵,一般为贵族所用。后来,鞋底装有双齿,称为“木屐”,据说是用来“践泥”的,雨天即成为雨鞋。1987年,考古专家在浙江宁波慈湖新石器时代的遗址中发现了残存的木屐,这说明中国人穿木屐已有三千多年的历史了。

江苏南京六朝博物馆里的木屐 木屐是明清以前汉人的常用服饰。春秋五霸之一的晋文公,曾用介子推死前抱着的大树制成木屐,呼为“足下”,后逐渐演变为对人的尊称;吴王夫差曾令西施穿上小巧的木屐,在响屐廊中翩翩起舞;汉代,青年男女都以穿木屐为时尚;《世说新语》中,王蓝田性急吃不到鸡蛋,鸡蛋掉到地上,王蓝田“下地,以屐齿碾之”。据《晋书》记载:古代木屐头部的形制,男女是有区别的。男方女圆,方刚圆柔,寓意自明。宋代以后,木屐大多用作雨鞋。我小时候,冬天遇雪,依然会穿一种木底茅草鞋,可以在布鞋外套穿,也可直接穿上,鞋里塞上棉花麦秸之类保暖,鞋底下的双齿有一定高度,踩雪踏泥时不至于弄湿鞋里,关键是不易滑倒。 此外,明清时还有一种钉鞋,也叫铁屐。鞋底施钉,鞋筒、鞋面涂敷桐油,清代赵翼在《陔余丛考》中说,古人雨行多用木屐,今俗江浙间多用钉鞋。 END

“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归” 怎么样 古人的智慧有没有震撼到你呢? 素材来源:《月读》杂志2017年第六期 编辑/倪瑜静 校对/平薄倩云 审核/张弛 文旅盛会 |文化精品 | 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |