标楷体:一些二十世纪初期的上海足迹 |

您所在的位置:网站首页 › 华文楷体是什么样的字体啊 › 标楷体:一些二十世纪初期的上海足迹 |

标楷体:一些二十世纪初期的上海足迹

|

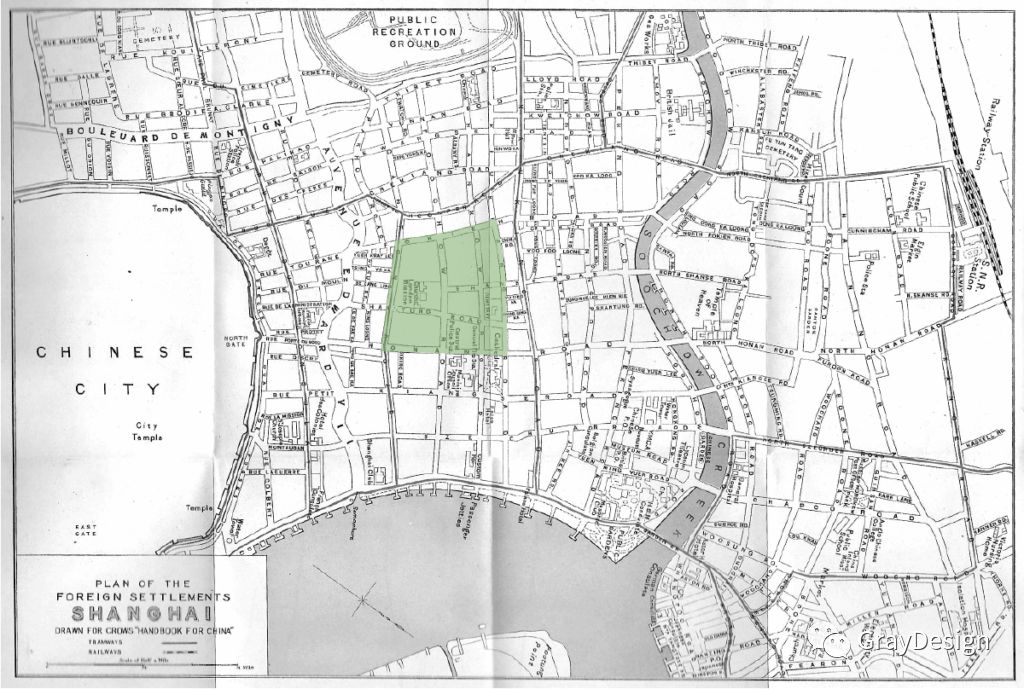

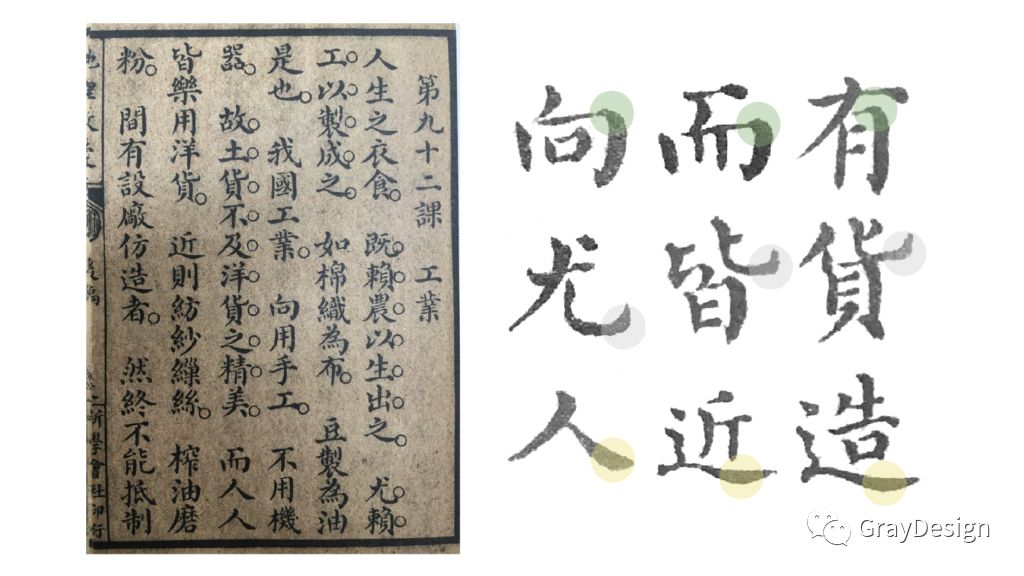

1994 年华康受教育部委托制作标楷体。此后,标楷体被广泛地运用在教科书中。图为康轩国小五年级下学期的国语教科书。 关于二十世纪前半期的上海 上海自租界成立以来,逐渐成为国际型大都会。贸易、金融的持续进步,以及异国文化间的频繁交流,都让上海充满魅力与生机。日本作家村松梢风( 1889 - 1961 )甚至以「魔都」一词形容上海(《魔都》,小西书店,1924 ),描述上海的华丽与纸醉金迷。 这种蓬勃发展的趋势,也带动了文化出版业的盛行。1880年代,在英美国际租界的部分区域中,逐渐聚集许多零售书店、行业协会、印刷批发商、文具商、书法家、画家等,鼎盛时期有高达300个大小不等的出版公司、书店。 随着这种人文荟萃的气息越发兴盛,在1920到1930年代,人们便替这个区域取了专属它的名字-「文化街」。[2]

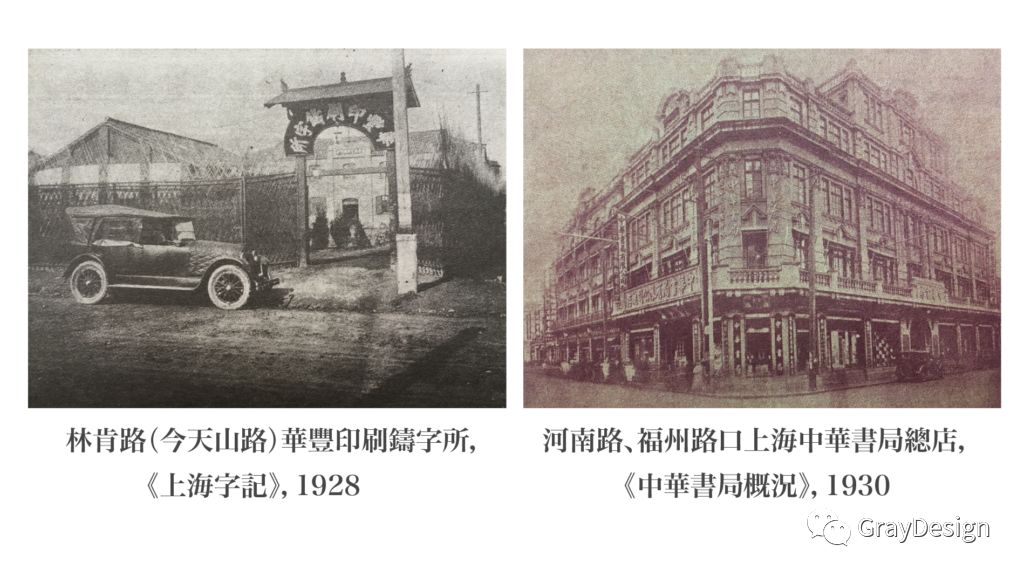

上海「文化街」,位于河南路及四马路(今福州路)延伸的区域,在 192、30 年代的上海相当繁华。 字体界概况-以楷体为核心 单是「楷书体」,从目前看到的记载中,便可见到九种字模。 最早是1909年,商务印书馆创设二号「楷书体」(钮君毅书,徐锡祥刻); 1929年,林鹤钦设立艺文印刷局,创制「艺文正楷字」(周辑之书,张镛全刻); 30年代德人商业印刷所,购入唐海平字样创「楷书字」(朱荣寿刻); 1930年郑午昌创办汉文正楷印书局,3年后推出「汉文正楷」(高云腾书,朱云寿、陆品生等刻); 1934年华丰印刷铸字所,创设「颜体楷书字」(吴铁珊书,巢德椿、诸赓涛等刻); 1935年汉云铸字字模厂,也刻制了一套类似汉文正楷印书局的「楷书体」(高云腾书,张开景刻); 至中日战争开打、连基本的温饱都不容易了,还有30年代晚期的「华文正楷」(世界书局陈履坦书,周焕斌刻),其刻字人周焕斌甚至在1940年创立华文铜模铸字厂; 1944年求古斋,也创设「正楷字」(张启俊书,张忠刻)。 从这九套楷体中,我们可以看到整个时代对于楷书的需求是相当大的,这些活字不仅在中国流通,也外销到日本,更是今日「标楷体」的前身! [3]

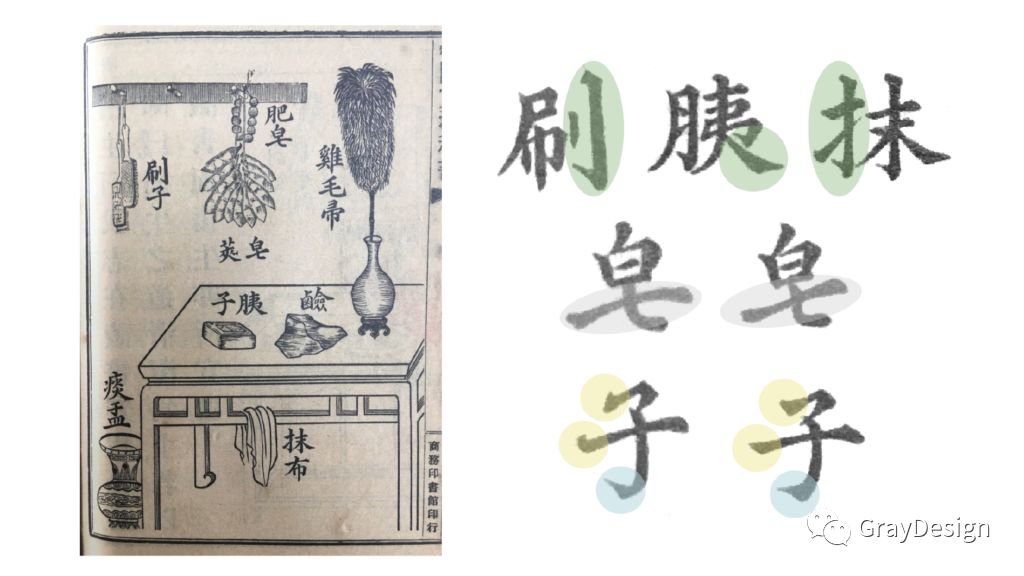

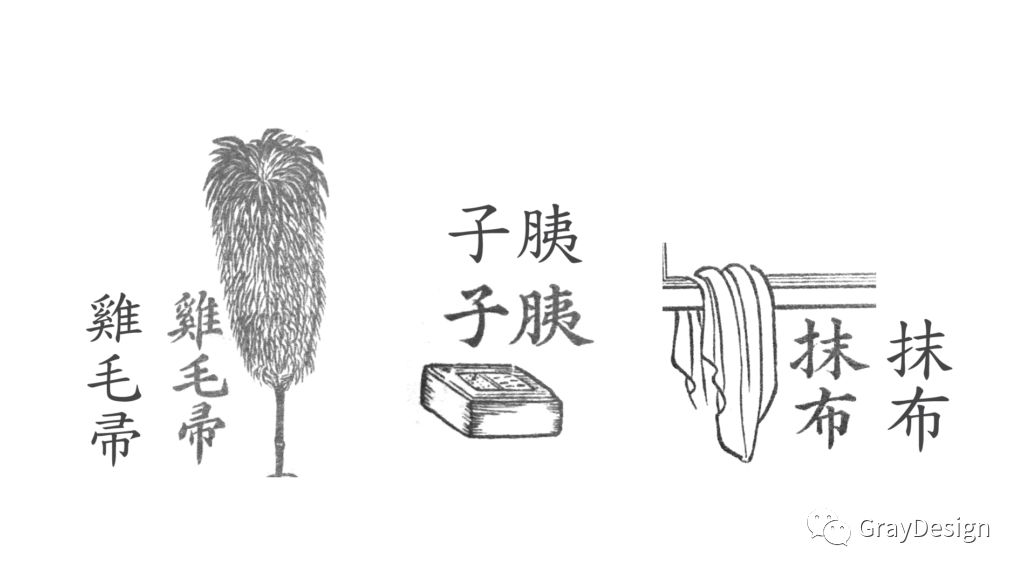

上海文化街的欣欣向荣,也带动了字体设计的发展。在1920、1930年代的上海,可以看到不少铸字厂林立。 关于大量产制楷体字的原因,学者周博的研究或许可提供侧面资料。他以蒋中正、郑午昌及「汉文正楷」的关系作论述,认为汉文正楷的字体设计与民族国家意识有关。 汉文正楷印书局创办人郑午昌,在给蒋介石的信函中,力促国家将楷书持续设为标准书体。他强调楷书具有渊远流长的精美传统,认为是俗工不懂,才会制出如「老宋体」这种死板的产物,甚至认为「老宋体」这种字早已被日本人所用,称为「明体」,和日本人的既有字体已无法二分,再继续使用只会危害中国的民族精神。 这种饱含文化民族主义的论述方式,反映出郑午昌对于中国传统文化存亡的担忧。而当时中日双方紧张的政局,以及蒋中正于新生活运动中提倡中国「固有之精神」与「固有之美德」,更让他把楷体和民族意识相互桥接了。 因此,这种楷体的盛行现象,或可说是时代心灵的反映。折射出时人对既有传统逐渐消逝的焦虑,以及越趋低落的民族自信。 [4] 当时,怎样叫做「标准楷体」呢? 只是,楷体的用途相当多元,举凡商标、内文等各式印刷品,都可以用楷体,怎样算是「标准楷体」呢?将目光聚焦于教科书,约略可以嗅出今日「标楷体」的母型。 下图是1908年,商务印书馆出版的初等小学堂《国文教科书》第三册,可以看到字体的结构方正,线条粗细对比强烈。像「刷」字右侧的两笔竖划,一细一粗,差异相当明显。另外像捺笔的刻意拉长,如「胰」字、以及锋利的挑笔,如「抹」字,也是这套字的特色。 这些充满力度的笔划,让这套楷体特色鲜明。有趣的是,书中的字体似乎没有一定的「标准」,像两个「皂」字和「子」字,笔划造型差异大,似乎是来自不同的铅版。

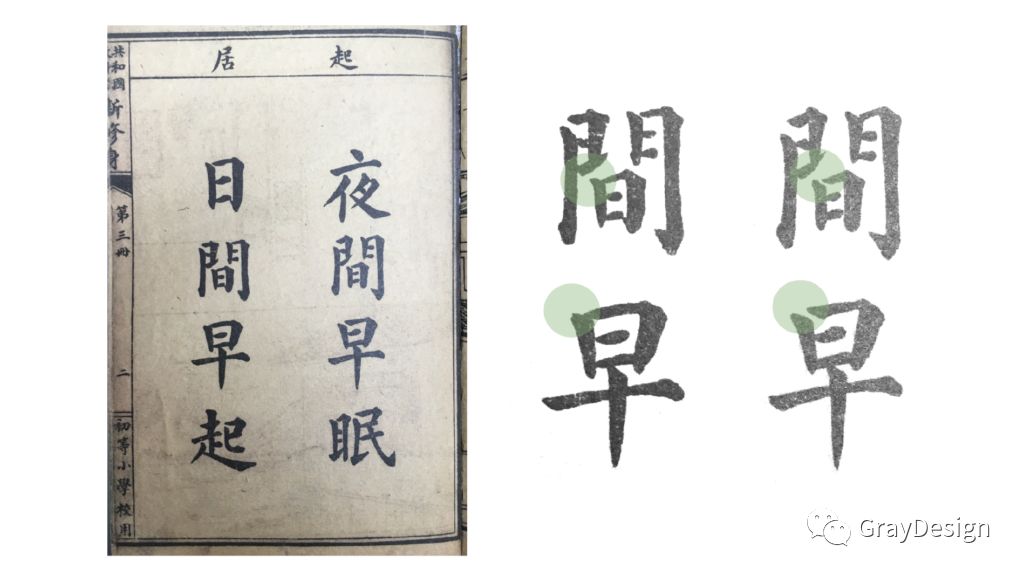

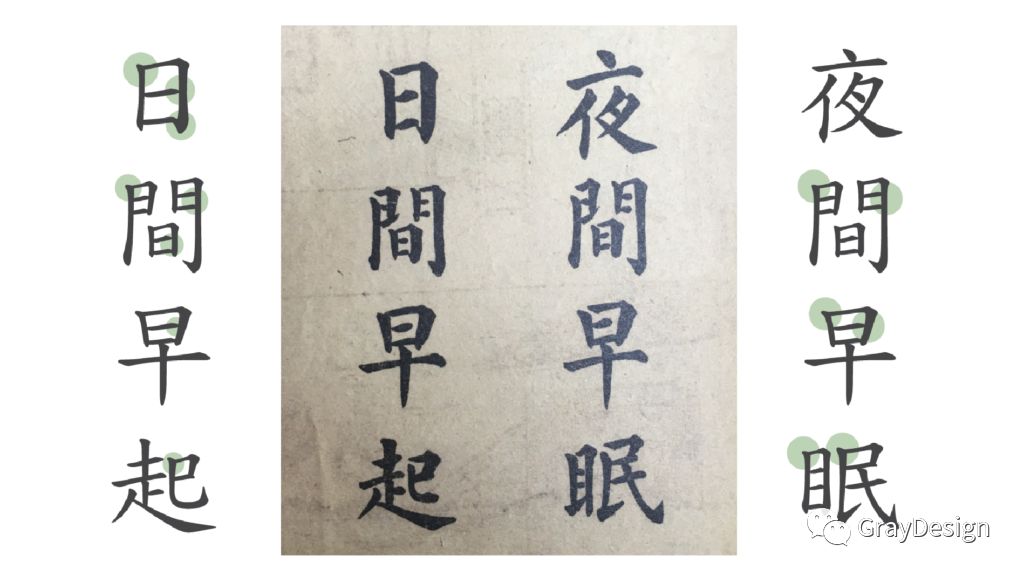

图左为商务印书馆于1908年再版( 1904初版)的《最新国文教科书》:初等小学用第三册,采铅印、彩色石印并行。在字体设计上,从同一字的不同写法,似乎可推测当时采用的铅版不只一套。原图取自《上海字记》图24。 到了民国时期,商务印刷馆持续出版教科书。如1915年,可以见到初等小学校《共和国教科书新修身》第三册。在字体的部分,相对于1908年《国文教科书》的个性感, 1915年的字体排列整齐,匡限在纵长方形里。 笔划造型也平实许多,起笔处不会设计特别强烈的尖角,而是采用较钝的笔划,有如书法的藏锋用笔。甚至两个「间」和「早」字,结构几乎一致,除了开口处的差异外,其实没有太大的分别,不像上图的「皂」与「子」字,一看就有极大的差异。 似乎可以说,这个时期的楷体更规范、标准化了。这或许和1909年,商务印书馆成功创设「楷书体」字模有关。

图左为商务印书馆于1915年出版的《共和国教科书新修身》:初等小学校第三册,采石印。在字体设计上,可以看到风格比 1908 年的版本更规范、标准化。原图取自《上海字记》图41 。 商务印书馆与教科书字体 然而,商务印书馆究竟是什么样的机构,为什么有条件印教科书呢? 商务印书馆设立于1897年的上海,由美国长老会牧师赞助成立。早期以翻译英语教材为主,在新教育运动逐渐萌芽后,收购日本人开设的修文印刷所、改组为股份有限公司,于1902年正式开设印刷所、编译所及发行所。 [5] 张元济(1867 – 1959 )在担任编译所长的任内,延请了众多知名学者、专家加入,并系统化地制订编辑出版计划,教科书事业因而展开。像1903年出版的《最新教科书》,是中国第一部小学教科书,在近代教育史上具有重大意义。而后几年间出版的小、中学教科书,更让商务印书馆持续在教育界发挥影响力。 [6] 试想当时的人会怎么看待「商务印书馆」,它资金充裕、广纳人才、技术成熟、体制健全、又能准确嗅出当代需求,堪称印刷界的巨头,其他机构怎么比得上呢? 翻阅其他机构出版的教科书,很快会发现它们与商务印书馆的差异。像是上海新学会社于1917年出版的地理教科书《第一简明地理启蒙》,字体明显较圆润,转折和收笔处都采用圆笔,而排版以及句读方式,也令人想起宋朝以来的历代刻本,在新教育运动兴起的年代,算是一种相对传统的设计。

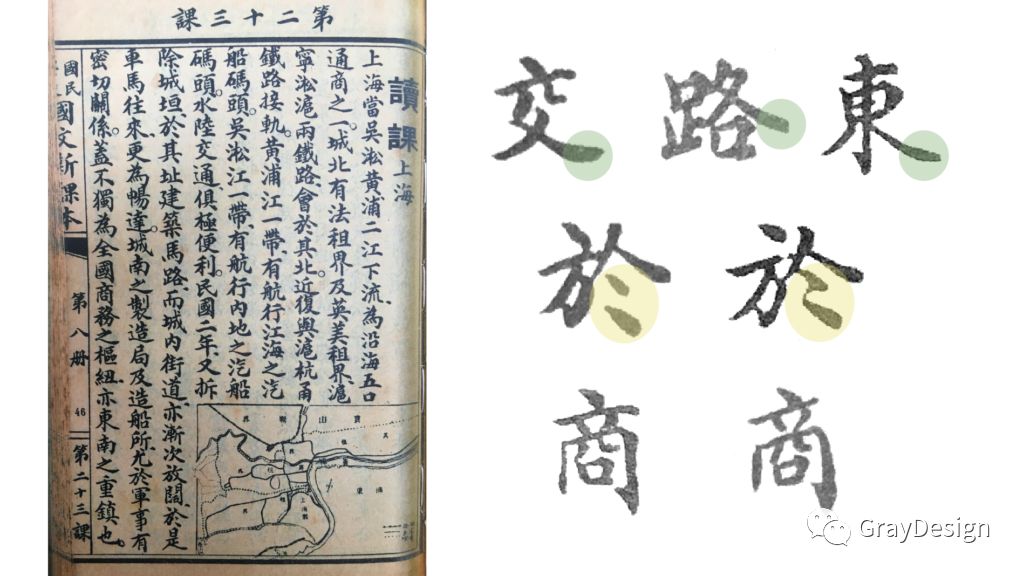

图左为上海新学会社于1917年再版( 1908初版)的《第一简明地理启蒙》后编,采石印。内文的字体风格相对传统,可上溯宋代以来的刻本。原图取自《上海字记》图 43 。 在徐家汇土山湾印书馆出版的教科书中,也能一窥这种书写感较强的印刷字体风格。行距适中、字距却极小,不仅两字相连,甚至还有字内相连的情形,如「于」字末两笔。 而且各笔划也未做规范,光是一个捺笔,在短短的篇幅中就能找到「交」、「路」、「东」至少三种不同的写法。如果拿同一个字来比较,如两个「商」字,更能看到他们的架构和笔划设计都有颇大的差异。 这或许和土山湾印书馆主营西文出版,较少经营中文排版有关。它的历史要追溯到 1849 年天主教巴黎耶稣会士成立的孤儿院,为了协助院童习得手艺,方于 1867 年成立印刷所,印制天主教的用品和经书,因而奠定了坚实的欧文印刷基础。

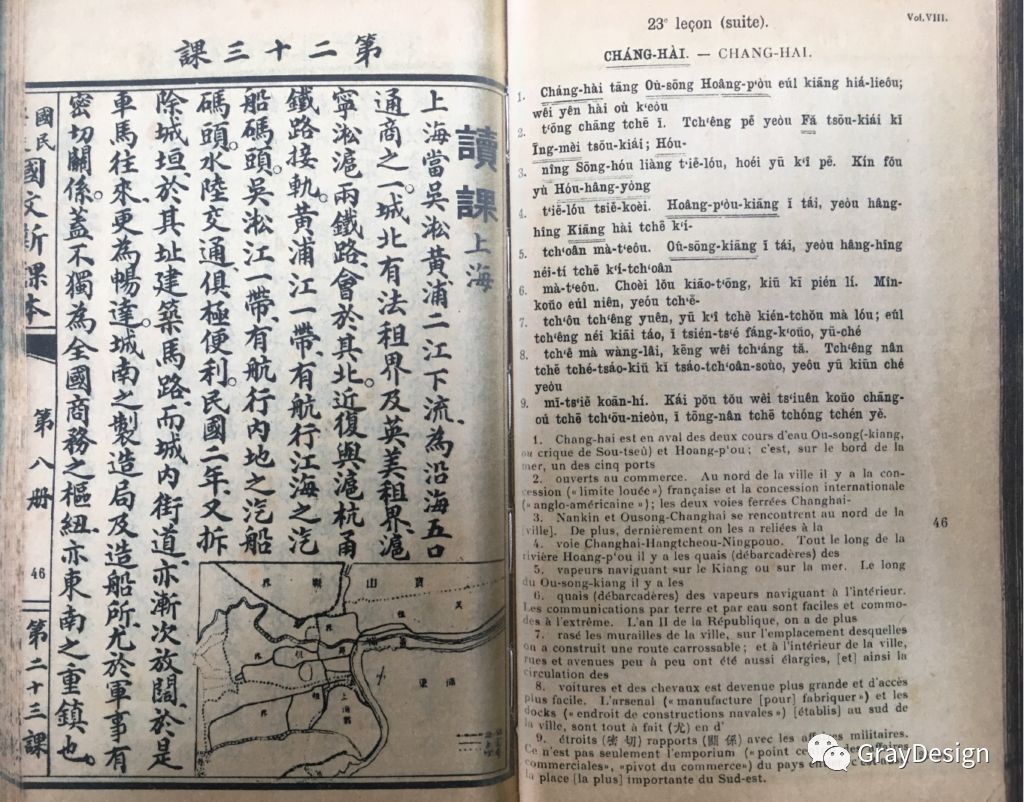

图左为徐家汇土山湾印书馆于1922年出版的《国民学校国文新课本》第八册,采石印。内文字体的规范性明显较低,同字的写法即有许多差异。原图取自《上海字记》图57 。 本于法国天主教会背景,土家湾印书馆所出版的教科书大多提供教会学校使用,广纳各国知识,让中外学生都能学习[7],所以下图中才会看到如此特别的排版。左页是中文、右页上方是读音、下方则是法文,左右两页分开印刷,最后才一起装订,以这种略带违和感的方式拼装东、西个世界,相当有趣。

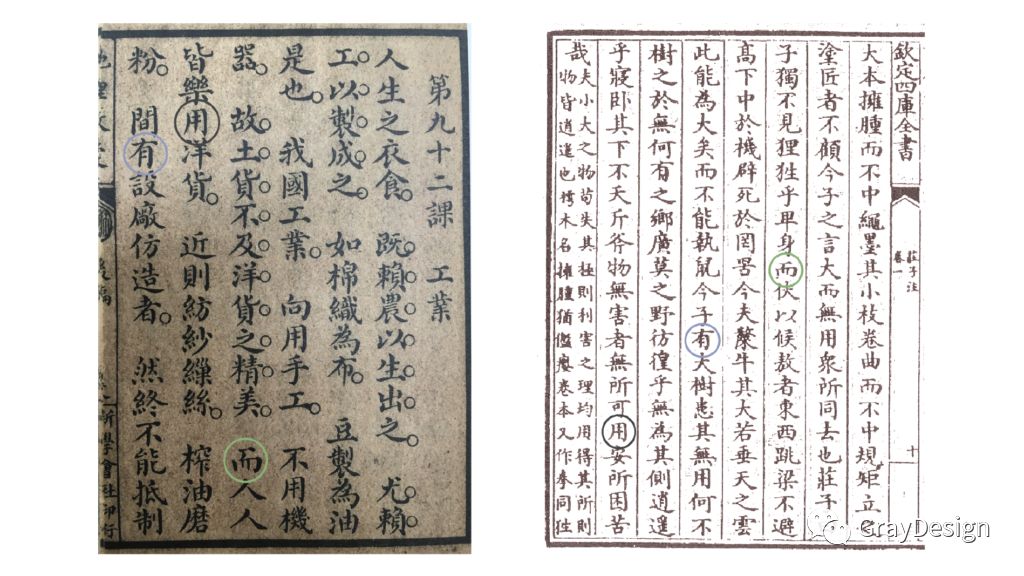

徐家汇土山湾印书馆于1922年出版的《国民学校国文新课本》第八册,采用中、法双语并行的模式排版,和土山湾印书馆的教会背景有关。 从馆阁体到标楷体 从上面的四本教科书里,仿佛能嗅出某种时代转换的氛围。二十世纪初期上海设计界有如中继站,接起了字体的两端-清末馆阁体到二十世纪末标楷体。上海新学会社和徐家汇土山湾印书馆的出版品,较近于以《钦定四库全书》为代表的馆阁体,而商务印书馆印制的课本,则较近于标楷体。

将上海新学会社教科书采用的字体与《钦定四库全书》内的馆阁体相比,可以看到风格上的近似性。 但还是有个疑问,凭什么说商务印书馆的出版品,会影响到标楷体呢? 这和商务印书馆戮力经营教科书事业有关。二十世纪初期的教科书市场并非一家垄断,而是各出版社百家争鸣,因此每当政府颁布新的规章,身为出版商的他们总是迅速回应,在1905 – 1931年间就改版了十五次,以求在市场上生存。 [8] 1947年更于台湾设立分馆,以再版迁台前的出版品与教科书为主营事业。 [9] 这种与官方相关,予人「标准」印象的出版品,源自上海、流向台湾,不难想像他们成为教育部制定「标准字体」时的想像来源,犹如标楷体的基因一般潜伏其中。

将商务印书馆的教科书与标楷体相比,可以见到结构上的近似性,只是标楷体更平正,并减弱各笔划间的粗细对比。 台湾教育部与标楷体 标楷体的某些笔划与商务印书馆不同,是因为标楷体基于教育部的规定做了调整。把商务印书馆的楷体和标楷体相较,最显著的差异就是「日」部件,不论「日」、「间」、「早」,商务印书馆的中央横笔,都是连左不连右,但标楷体却将两边相连,甚至左上角的开口也连起来了,完全封闭整个空间。 只要去查教育部《常用国字标准字体教学指引》的通则,就会看到第三十六条明定:「凡框中的横笔皆轻触左右边笔。」因此横笔才会如此调整。也许你觉得教育部很武断,随意订定出这些枝微末节,但事实上,这是统合了文字学、书法、美术、印刷、电脑各界专家的意见,才定义出的严谨字型标准!

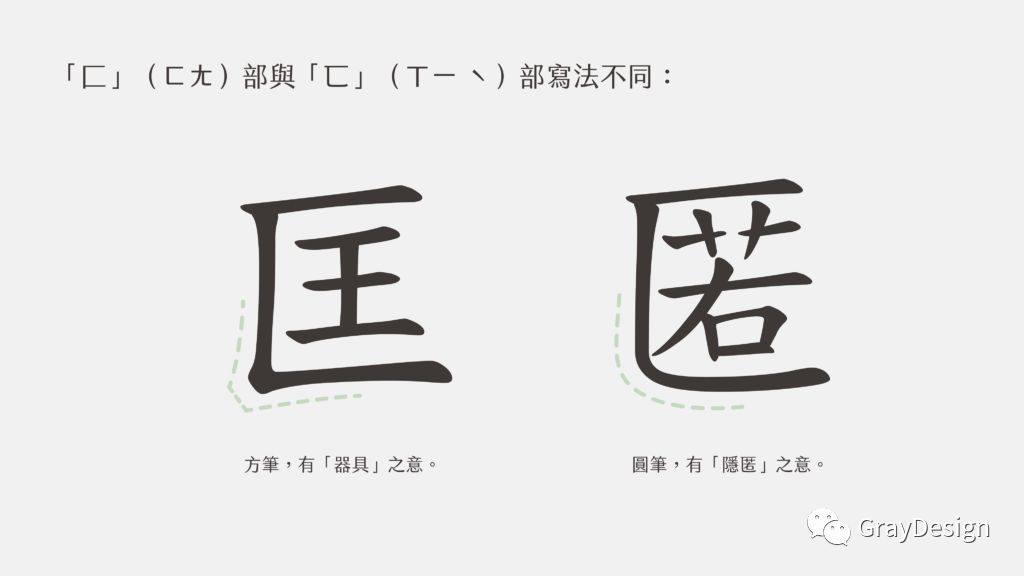

将商务印书馆的字体与标楷体相比,会发现标楷体的部分笔画造型调整,是依照教育部的规定。 可以看看通则第二十三条,一定会对定义之精详感到讶异:「凡『匚』(ㄈㄤ)部与『匸』(ㄒㄧˋ)部字写法二分,前者右下折笔为方笔,后者右下折笔为圆笔。篆文前者象装东西的器具,归此部之字,义多与此有关,如:『匝』、『匡』、『匠』、 『匪』 、『匣』、『匡』、『匮』 等字;后者篆文象有所隐藏的样子,归此部之字亦多与此义有关,如:『匹』、『医』、『匿』、 『区』、『匽』、『匾』等字,同此结构者类推,如‥ 『甚』字亦为圆笔。」

文字学者对标准字体多所考证,如「匚」与「匸」是不同笔划,便是源于篆文意涵之差。你是否曾经注意过呢? 再看分则的部分,像「龟」这种笔顺极为复杂的字,教育部还提供了教学指示,教导如何在书写时保持「乌龟」的形象:「中左象龟脚形,上下各作横折、横…中右框中作一撇、一顿点,象龟壳形状…」[10],制定之用心值得称许! 小结:该如何思考「标楷体」? 去年底,SMuhammad15 在“WomenTalk”板发表〈标楷体真的会让人烦躁〉一文,激起了广大的回响,大部分的人都是针对美丑抒发个人观感,只有少数人分享了使用经验,以字级大小、使用载体等客观条件去分析标楷体[11]。 我原先以为自己对标楷体很熟了,但看到这篇贴文,却发现自己除了「官方」、「公文」、「教育部」、「毛笔楷书」这几个关键词以外,脑中一片空白,因此才会开始查阅与标楷体相关的资料。 这篇文章只是初步尝试,主要聚焦于二十世纪初期采用楷体的教科书,透过分析相关字样与「馆阁体」及「标楷体」的异同,试图从字体设计的角度窥探时代变迁的氛围。此外,也用了一些教育部的规定,说明标楷体调整的原因。 期盼「标楷体」承袭汉字文化传统的价值,以及教育部研拟标准字体的严谨过程,能让我们在思考「标楷体」时,除了美丑之外,有更深入、多面向的关怀。 注 [1] 参钱存训着;刘拓、汪刘次昕译,《造纸与印刷》,台北市:台湾商务,1995,页177。 [2] 参芮哲非(Christopher A. Reed)着;Brooke Zhu、吴天凯、Meng Yan译,〈从木板印刷到机械时代:印刷文化、印刷商业及印刷资本主义〉,《古腾堡在上海》(Gutenberg in Shanghai)序文,2004。想探索今日的文化街,可以留意这边喔! [3] 参姜庆共,〈二十世纪上海中文铅活字字体设计、铸制简表〉,《上海字记:百年汉字设计档案》,上海:上海人民美术,2014。以及何步云,〈中国活字小史〉,《活字印刷源流》,北京:印刷工业,1990,页78-80。关于「华文正楷」的创制时间,两书的年份记载有异,本文暂时采用前说。何步云的资料认为这套字体于1932年由陈履坦书,1934年周焕斌等刻字,并于1937年制成「华文正楷」。 [4] 周博,〈字体家国-汉文正楷与现代中文字体设计中的民族国家意识〉,《美术研究》,2013年01期,页16-27。 [5] 参台湾商务印书馆。 [6] 参柳和城,〈张元济与商务印书馆教科书〉,《 济南大学学报(社会科学版)》,2012年06期,页23-29。 [7] 参邹振环,〈土山湾印书馆与上海印刷出版文化的发展〉, 《安徽大学学报(哲学社会科学版)》,2010年03期,页1-4。土山湾印书馆的史料,目前收藏于土山湾博物馆,有兴趣的话可以参考官网。 [8] 参王泛森,〈历史教科书与历史记忆〉,《思想》,第9期,台北市:联经,2008,页129。 [9] 同注5。 [10] 参曾荣汾,〈教育部标准字体研订的概况简介〉,《辞典学论文集:文字学学术研讨会》,1994,页101-102。 [11] 相关讨论见〈标楷体真的会让人烦躁〉。 本文载自 justfont,仅供交流学习 转载请注明出处返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |