特稿 |

您所在的位置:网站首页 › 15分钟看懂抗美援朝各大战役视频 › 特稿 |

特稿

|

11月26日, 刚刚回国的北大医院骨科一级教授陈景云,作为北京市志愿手术队第一任队长,带领77名队员出发。 在欢送会上,北大医学院院长胡传揆表示:“我们留下在后方的人员,一定加倍努力工作,且要承担起你们未完成的工作。”北大医学院为适应战时需要,开展了“战伤外科”、“战地司药”等短期训练班和课程。

1950年抗美援朝医疗队出发前在北大医院石头楼前合影, 陈景云为前排左四。 组织上考虑到医疗队的安全,没有让他们跨过鸭绿江去前线,而是安排他们在后方,治疗前线转运来的重伤员。 战争伊始,与朝鲜一江之隔的东北行政区就被确定为总后方基地。前线战地条件差、不安全,很多伤病员必须远程送回国内治疗。经安东(现丹东)、通化两个伤病员分配处,统一用卫生列车分送到指定后方医院。93个后方医院,分散在东北各省铁路沿线的城市中,有近10万张床位。 此时,李资平从海军卫生部调往东北军区卫生部,担任副部长。 他几次前往朝鲜,深入兵站,以研究解决伤病员的后送问题。他曾评价:“全国各地的高水平教授、医护人员组成的医疗队,在东北和前线,为抢救、治疗大批伤病员,做出了很大贡献。” 文革后,李资平被派往北京医学院(现北大医学部)担任党委书记。 他配合形势、拨乱反正、稳定人心。三年后,他主动退居二线时说:“为中、青年干部的成长铺路搭桥同样是光荣而重要的革命工作。”

李资平 11月30日,陈景云带领队员达到长春,为前线转来的伤员进行医疗救治。 此时,志愿军正在进行第一阶段运动战的第二次战役。“联合国军”意图在圣诞节前结束朝鲜战争,发起了总攻势。志愿军诱敌深入,发起反击,退敌至三八线以南,朝鲜战局初步扭转。 运动战时期,战局不稳,战地医院频繁转移,志愿军司令部决定将一切不能随队的伤病员转送回国治疗,这占了伤病员数量的90%。东北后方医院任务重大。 在当时《人民日报》的报道中,在前方的北京志愿手术队“处处受到人们的热爱和尊敬”。大队长陈景云面对被飞机炸伤的伤员愤恨表示:“ 我一定要尽一切努力,全心全意为伤员服务,治好他们。”北大医院护士刘芳英在寄回的信中说:“在任何困难的环境中,都要尽自己最大的力量做好工作,利用智慧与勇气克服困难,创造有利条件;万不得已时,牺牲个人。” 陈景云不分昼夜、不知疲倦地工作。一次为志愿军战士膝盖做手术,连续进行了八个小时,手术结束后,他就昏倒在手术台上。初到东北,他发现有些医生存在“只管伤口愈合,不管伤部功能恢复”的错误, 他首先倡导并积极宣传功能运动疗法,设计制成各种功能运动器件。他指出:“功能运动是促进减少战伤残废和提高伤员归队率的有效武器。” 他还在兴城、辽阳等地开办了骨科技术训练班,培训了近600名学员。抗美援朝期间,陈景云立大功两次,小功两次,受到周恩来接见。1953年,陈景云在解放军总医院创建了骨科。

陈景云指导石膏固定技术 在北京手术队中,北大医学院不仅派出了医师、护士、技术员,还有高年级学生(实习医生)。1944级学生李天霖参加了第一批手术队,两次立功。毕业后,李天霖留校任生物统计学助教,是我国社会医学学科的开拓者。此后,高年级学生曹家琪(毕业后留校,成为流行病学专家)、任中原(毕业后在天津医学院任职,成为微生物学家)等也陆续参加了北京手术队。 中央人民医院(现北大人民医院)也派出了由外科副主任黄萃庭带领的手术队。 年仅25岁的住院医师张嘉庆是当时队里年龄最小的队员,也是第一个自告奋勇、举手报名的医生。多年后,张嘉庆接棒人民医院大外科主任,并创立了乳腺中心。

张嘉庆保存的志愿手术队臂章 在长春,医药资源远不如北京,医疗队员提出了“克服困难,节省物资”的号召。黄萃庭大夫说:“每个人用一个棉花球或一块纱布都要小心,不能浪费。” 在北京手术队寄回北京的公开信中,他们希望北京医药界也展开医药用品的节约运动,将节省下来的物资支援前线。 尽管物资紧张,装备落后,但从北京手术队对伤员战士的记录中,我们可以一窥志愿军必胜的决心: “原子弹不能决定战争胜负,只有正义的战争才能胜利。志愿军都很清楚的了解为何而战。相反的,美国兵被俘后,还不知道为什么来朝鲜作战。” 大师辈出的医疗队,一场灵魂的洗礼 抗美援朝期间,北京以每次轮换1/3人员的方法,先后派出了几批手术队,193名医务人员参与工作。北医人正是其中的中坚力量,前后有70多人参加,半数以上的队员都立了功。

北京市抗美援朝志愿军手术第二队离京时,中央卫生部副部长贺诚(北医1926届毕业生)等前往车站送行。 图为贺诚与志愿手术队队长吴阶平握手。 1951年3月,时年34岁的吴阶平参加第二批北京市抗美援朝志愿军手术队并担任队长。此时,吴阶平已在北大医院任副教授,以三张病床专门收治泌尿外科病人。新中国的泌尿外科在这里起步。 在长春,吴阶平领导的整个手术队工作异常出色,连续接收的几批伤病员中无一人死亡。参加抗美援朝手术队,这是吴阶平一生中至关重要的一步。在全国如火如荼的保家卫国运动中,吴阶平感到自己“被深深教育、感动了”。回京后,吴阶平郑重递交了入党申请书。 吴阶平成为一代知识分子中“先专后红”的代表人物。 在第二批手术队中,担任副队长的是人民医院37岁的医务主任冯传汉。 他领导长春十八陆军医院36队,先后治疗了400余名伤员,并培养了大量的部队医疗专科医生,并因陋就简建立了功能锻炼室,全面促进了伤员的恢复。 “ 我立了两小功,最宝贵的是受到深刻的爱国主义教育和全心全意为伤员为患者服务的信念,为我日后致力于医学专业,潜心钻研为患者解除痛苦的医疗技术打下了基础。”冯传汉曾如此回忆。倾其一生,冯传汉致力于骨科学临床与基础研究,推动了我国手外科、肩关节外科、骨肿瘤学科的发展。

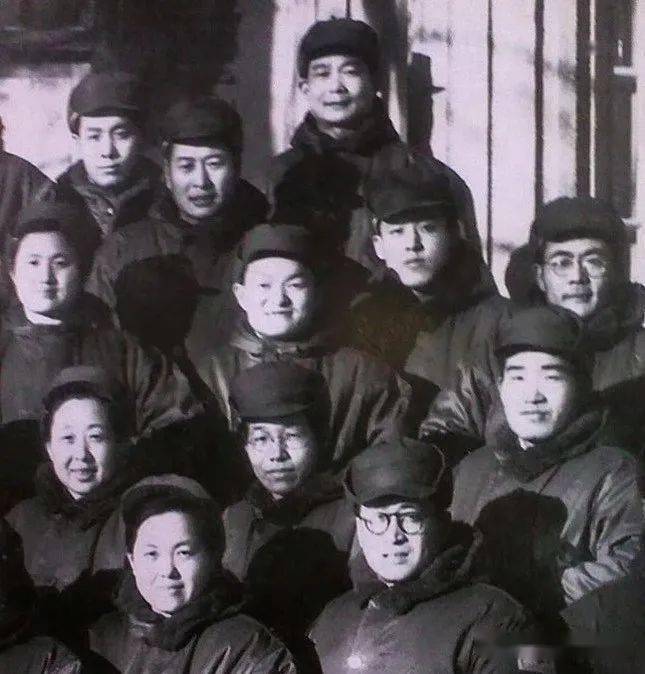

北京抗美援朝手术队,前排右二为冯传汉。 1951年初,党中央决定组织赴朝慰问团,到朝鲜前线慰问志愿军和朝鲜人民军。此时,北大医院骨科住院医师曲绵域作为队医,随中华杂技团访问苏联,刚刚返回沈阳。在这里,他们加入了慰问团,跨过了鸭绿江。此时曲绵域26岁,两年前刚从北大医学院毕业。从朝鲜回国后,曲绵域又申请加入医疗队,赴东北救治伤员。 跟随杂技团当队医的工作经历,为曲绵域日后事业方向的转变埋下了伏笔。战争结束后,当曲绵域正全身心投入骨科专科医院积水潭医院的筹建中时,领导找到他,10分钟的谈话,改变了曲绵域的人生轨迹——“现在正筹建医疗体育科,你是骨科出身,又搞过一点医疗体育,组织上觉得你比较合适。”自此,曲绵域开始创建中国运动医学事业。 抗美援朝期间,国家组织了三次赴朝慰问团,北大医学院微生物教研组方亮、卫生系副主任叶恭绍都曾参加其中。

抗美援朝期间曲绵域(右)与战友合影 1951年6月,运动战五次战役结束,战争进入了第二阶段,阵地战成为主要作战形式。双方在三八线附近展开了激烈争夺。7月10日,朝鲜停战谈判开始。从此,战争出现了长达两年多的边打边谈的局面。 武器装备处处不如人的志愿军,不过一年时间,把对手逼退回三八线,这大大鼓舞了民众的士气。 张金哲曾回忆:“我觉得,那时候美国力量太强大了,在日本丢了原子弹,觉得根本打不赢。可结果第一年就把他们打退回去了。那时真觉得共产党真正是力量大。” 此时,张金哲31岁,刚刚在北大医院建立小儿外科。当1951年9月,北京抗美援朝手术队第三次出发时,张金哲也主动报名参加。后来,张金哲连续三次参加了抗美援朝工作,每次都要呆上半年时间。张金哲离开医院,小儿外科就得关停。幸而,参加过抗美援朝手术队的潘少川从北大医学院毕业,留在了小儿外科,工作得以正常进行。 张金哲立了两次大功,胜利完成任务。日后他回忆时认为:“这种技术与管理结合的应变能力,显然与在北大医院总住院医师的锻炼有关。”解放前后,张金哲在北大医院外科进行了两年的总住院医师训练,打下了独立处理急重症工作能力的基础。

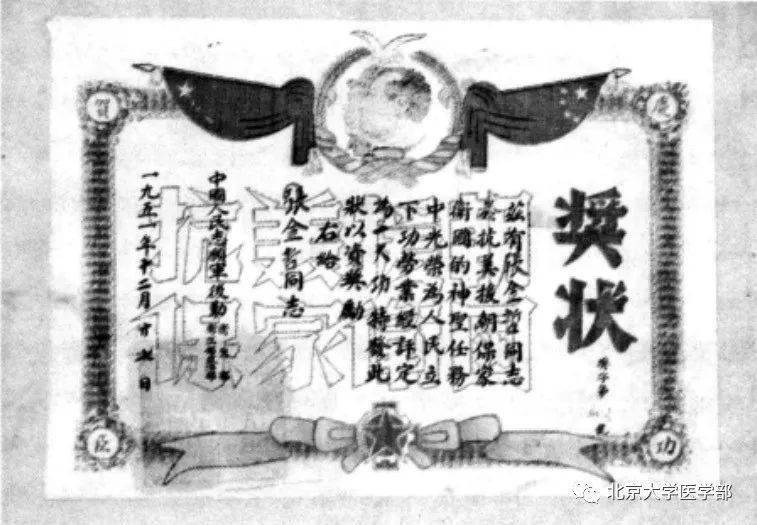

张金哲在抗美援朝中立大功的奖状 在一次次抢救伤员的过程中,张金哲看到了共产党员的坚韧与信念,深受感动。回国后,他递交了入党申请书。1955年,张金哲受命建设北京儿童医院外科。张金哲一生奉献小儿外科事业,至今已百岁高龄。 战争下的医学发展 在朝鲜战场上,美军使用了除原子弹以外的各种现代化武器。抗美援朝战争的伤员,其伤势和伤情都远远比抗日战争和解放战争时期更为复杂、更为严重。 在救治志愿军伤员的过程中,无论是医护人员,还是国家社会,对医学都有了新的认识和思考,一定程度上推动了中国医学的进一步发展。 1949年9月,朱洪荫在北大医院创立了隶属外科的成形外科,这是新中国首个整形外科。当时,科室的名字是求教医史教授李涛而定。说是科室,最初也只有专业医师一人、床位2张。1951年,朱洪荫参加北京市抗美援朝手术队前往长春。 美空军大量投掷凝固汽油弹,战场上志愿军遭到严重创伤、烧伤。朱洪荫曾回忆:“ 我的任务为治疗颜面及手部烧伤后瘢痕挛缩。每日奔走两个队做手术,但孤军作战很难满足要求,产生为部队培养专业人员之念。”朱洪荫的倡议得到军队卫生部的支持,于1952年和1953年举办了两期以军医为主体的成形外科进修班。

抗美援朝期间,朱洪荫(第一排左三)举办 以军医为主体的成形外科进修班。 紧随朱洪荫之后,年轻的孔繁祜也加入了北京手术队。从北大医学院毕业后,孔繁祜在北大医院外科当住院医师,对实施“建设性而非切除性”手术的整形外科产生了兴趣。 在长春,当他目睹了无数志愿军伤员亟待整形外科的治疗后,愈加坚定了其学习整形科的意愿与决心。返京后,孔繁祜跟随朱洪荫,迈进了整形外科的大门。此后,科室迁入北医三院,并发展壮大。 抗美援朝中,大量面部畸形、肢体残废、重要器官缺损的年轻战士需要整形治疗。整形外科的重要性为国家所知。战后,全国各地整形外科纷纷建立起来。 口腔颌面外科的发展亦是如此。由于大量口腔颌面战伤患者需要救治,口腔医学的不少骨干力量纷纷转向颌面外科专业。1951年,北大医学院口腔系医生邹兆菊参加了整形外科医疗队前往东北。1955年,北大医学院成立颌面外科,设立病房。日后,这里培养出新中国第一位医学博士,导师正是邹兆菊。 颌面战伤,尤其是下颌创伤患者的治疗,也推动了中国麻醉医学的发展。1950年底,当在美国专攻麻醉学的谢荣回国后,竟发现麻醉专业在国内颇受轻视——“麻醉还有门学科?没听说过。” 随着抗美援朝战争进入阵地战,转运关内的伤病员开始增加,一个棘手的问题出现了。下颌创伤患者急需手术治疗,但他们无法使用吸入乙醚的常规麻醉方法。有什么更好的麻醉方法? 谢荣经过反复试验,研究出复合普鲁卡因全身麻醉的方法投入临床,开创了静脉麻醉的先河。北京医疗队将这种麻醉法运用于伤员手术,挽救了很多生命。由于这种麻醉方法是将麻醉药混入生理盐水中打点滴,志愿军战士给这种麻醉法起了个形象的名字“大吊瓶麻醉”。 谢荣在北大医院率先组建了麻醉科,1953年举办了我国第一个麻醉学习班。抗美援朝后,全国各大医院的麻醉科也纷纷组建起来。而今,谢荣已是百岁老人,他见证了中国麻醉事业的世纪发展。

50年代留学归来的谢荣 靠半工半读和同学帮助读完大学的王忠诚,提前一年从北大医学院毕业,在天津市立总医院担任外科医生。不久后,王忠诚参加天津市抗美援朝医疗队,来到吉林兆南志愿军野战医院。在这里,原本以为要当一辈子外科大夫的王忠诚,萌发了新的决心。 “我学过普通外科、胸科、骨科、泌尿科,觉得自己肯定能够救治那些最可爱的人。”王忠诚回忆当时情景。然而,现实给了他沉重的打击,伤员中头部受伤者居多,对此,王忠诚却束手无策。“我对神经外科也毫无所知,只能眼睁睁地看着伤员痛苦呻吟甚至死去。从那时起,我就决心有朝一日要学神经外科,抢救更多的生命。” 此时,中国的神经外科如同一片荒漠。教科书上只有薄薄两页纸的内容。 抗美援朝期间,卫生部在天津筹办神经外科培训班。王忠诚回天津后,立即申请加入。此后,他在世界最前沿的脑干肿瘤领域进行研究,突破禁区,填补空白。2008年,王忠诚荣获中国国家最高科学技术奖。

天津抗美援朝医疗队在吉林洮南合影, 王忠诚(三排右二)医疗小组组长。 参考文献 1950~1953年期间《人民日报》关于“北京手术队”、“反细菌战”的报道; 陈景云、李资平、吴阶平、冯传汉、张金哲、曲绵域、朱洪萌、邹兆菊、谢荣、王忠诚、方亮、严仁英、朱聃等人的人物文章或传记书籍; 《北京医科大学的八十年》校史、《北大医院院史》、《北京大学人民医院建院100周年纪事》、《北京卫生志》等资料。 时间有限,历史细节如有错误,敬请指正。 反细菌战斗争、朝鲜战场上的医护故事等更多内容敬请期待11月27日推送。

文 / 北医宣传部 徐璐 图片来源于网络或历史文献 编辑 / 王景茹 徐璐 微信号:puhsc1912

|

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多