黄浦江45公里滨水公共空间贯通开放的规划回顾与思考 |

您所在的位置:网站首页 › 黄浦江走向地图 › 黄浦江45公里滨水公共空间贯通开放的规划回顾与思考 |

黄浦江45公里滨水公共空间贯通开放的规划回顾与思考

|

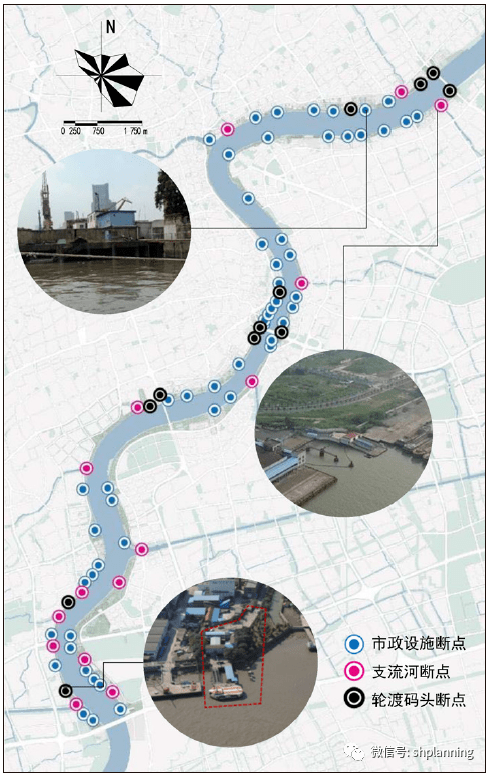

黄浦江45公里公共空间贯通范围 2 滨江45公里公共空间贯通的难点与目标 2.1 规划建设难点与挑战 一是关于用地权属和条线管理。规划范围涉及5个行政区、数十个管理部门、上百个企业单位和权利人,多头管理、权属复杂、协调难度大。 二是关于空间。许多难以搬迁的封闭型单位、码头及市政设施形成了空间断点和封闭区段。部分区段即便能够开放,建设空间余地也很局限,对于空间场所的塑造形成很大制约。 三是关于公众意愿。由于岸线绵长、范围广大,沿线涉及大量居民,其诉求、意愿各不相同,如何统筹有一定难度。 2.2 规划目标与思路 滨江45公里公共空间贯通的具体目标旨在塑造城市的滨水客厅与共享舞台,将黄浦江核心滨水区打造为面向全体市民开放和共享的休闲活动空间,使水岸深度融入城市生活,全面提升品质、激发活力,使黄浦江真正成为“人民之江”。 “空间贯通”是基础,建设的重点在于实现滨水空间更大程度的开放共享和品质提升。因此,规划提出“更开放、更人文、更美丽、更绿色、更活力、更舒适”6项理念,以此为导引,在浦江两岸构建空间贯通、文化风貌、景点观赏、绿化生态、公共活动、服务设施6个系统。此外,设定10个不同主题的滨江区段,构成各具特色的滨江空间序列,包括工业文明、创意博览、海派经典等。基于6个系统的构建和10个主题区段的设立,形成浦江两岸45公里滨水空间发展蓝图。 3 规划核心策略探索 3.1 打通空间断点、激活空间资源,使江岸更开放 (1)针对各类滨江公共空间的断点和堵点,通过“针灸”式的微更新设计手法进行辟通和连接。例如在岸上无法贯通空间的区段建设水上栈道,结合封闭滨水设施设置二层开放平台,在垂直江岸的支流河道上架设步行桥梁等。

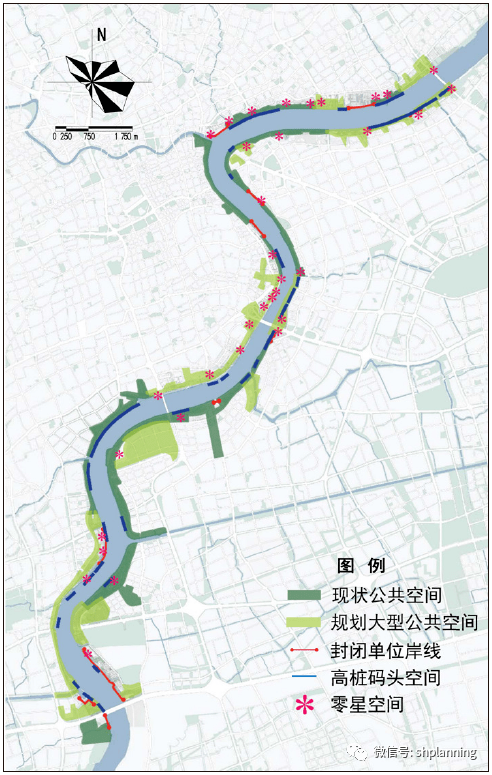

黄浦江沿岸断点分布图 (2)最大限度地挖掘滨江空间资源,在新增成片公共空间的同时,关注小微空间发掘,提供多层次开放空间,并采用场地改造、景观提升、设施增加、艺术处理等多种方法将空间激活。

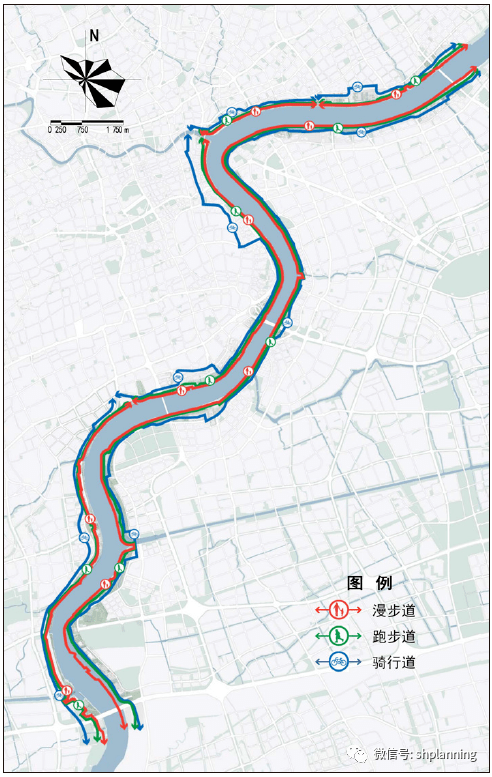

黄浦江沿岸空间资源梳理图 3.2 强化慢行链接、注入公共活动,使江岸更具活力 (1)针对多样化活动的需求特征,以亲水漫步道、运动跑步道、休闲骑行道形成贯穿全线的游憩路径。

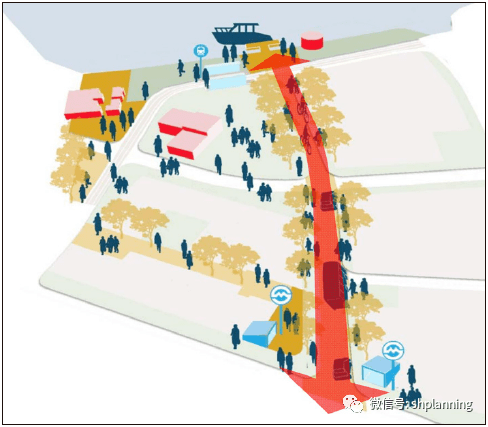

滨江三道布局图 (2)在垂直黄浦江堤岸方向设置更多的慢行廊道,使滨江开放空间与城市公共空间网络相融合,有效“链接”腹地。主要由垂江慢行通道构成滨江联向腹地的活力动线,串联公共交通站点、公共设施节点或公园、广场等大型公共空间。

垂江慢行通道模式图

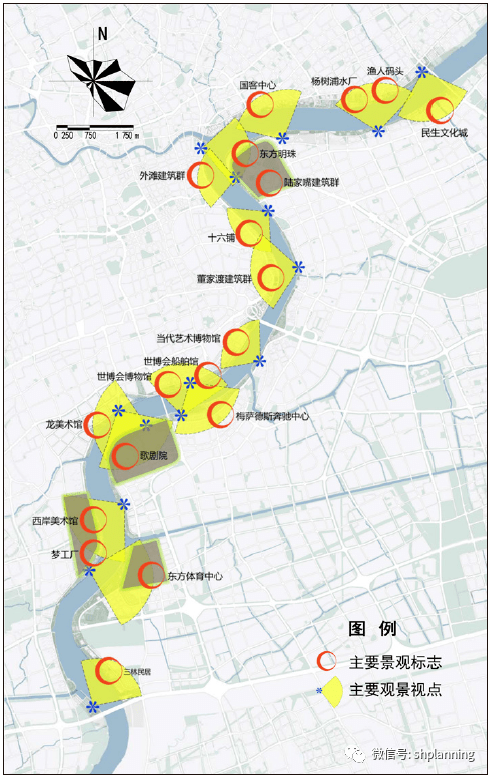

滨江活动路径网络模式图 (3)以空间定制的方式设计多元化的活动场所,从而满足不同的活动需求,形成面向文化体验、观景游憩、运动健身等不同功能的特色空间。如徐汇滨江地区,提供滑板公园、滨江跑道、攀岩墙、篮球公园、美术馆等文化体育活动场所。 3.3 聚焦工业遗产,彰显文化底蕴,使江岸更具人文性 充分挖掘并保护滨江历史文化遗产,主要包括3个历史文化风貌区、5个工业遗产集群和160余处优秀历史建筑。强调多元化的历史阐述,对各类历史建筑,船坞、塔吊等构筑物,以及历史环境进行整体风貌设计,彰显文化底蕴。强调多样化功能重塑,植入创意、展示、演艺等新文化功能,使“锈迹斑斑的厂区”转换为“文化时尚秀场”。 3.4 关注多维生态网络,凸显辐射渗透效果,使江岸更绿 (1)关注规模效应,构筑滨江生态基底。充分利用现状水绿资源,依水复绿。形成互联互通、水绿交融的滨江蓝绿网络格局,构建贯穿上海城市的生态廊道。 (2)凸显辐射渗透效果,强化垂江绿化廊道。加强楔形绿地、支流绿带、林荫绿道等由滨江向腹地渗透的生态廊道建设,加强黄浦江生态廊道与城市生态空间交织,形成“梳状”渗透轴,凸显对城市的生态贡献。 (3)提升绿色空间品质,发挥生态效应。一方面优化整体植生结构,注重多维度生物栖息地和生态群落的培育,强化本土植被的运用与多元配置;另一方面加强水生植物配置,形成丰富的水生态,提升自然修复力和物种多样性。 3.5 着眼全域景观,强化全要素设计,塑造经典形象,使江岸更美丽 (1)构建全方位观景场所体系。基于标志性景观布局强化观景场所和视廊控制,建立“看”与“被看”的视点、视廊控制体系。

滨江观景体系规划图 (2)实现景观全要素引导。通过绿化、场地、设施、构筑物等景观要素的组合设计,形成丰富的景观层次。 3.6 运用智慧技术,丰富亲水体验,使江岸更舒适 (1)以便民惠民为原则,形成兼顾游憩与生活的服务设施体系。在常规户外服务设施,如旅游咨询、标识导引、街道家具等设施基础上,考虑人群的不同活动需求和特定群体需求,增设运动驿站、母婴休憩等游憩设施,以及各类社区便民设施、社区文体,形成游客、市民兼容共享的服务设施体系。 (2)采用充分融入滨江空间的防汛墙设计,提升亲水感受。由于防汛安全的需要,黄浦江全线设置高于地面约2 m的防汛墙,对滨江亲水感受形成较大的阻隔和限制。贯通工程采用绿化缓坡覆盖、观景平台跨越、建筑结合设置等方式,尽可能消除原来直立防汛墙的压抑感和阻隔感,形成丰富多元的亲水体验。 4 规划实施机制创新 在滨江45公里公共空间贯通开展过程中,相关部门除了技术创新以外,还尝试了机制探索;制定更精细、更务实的规划实施策略,从而确保规划方案高效率、高品质地建设落地。 一是以规划链接行动为导向,在前期规划方案编制过程中形成多层次引导的规划体系。构建从顶层设计直达行动计划的全过程规划管控体系。 二是充分利用市区两级管控和实施的优势,创新规划与行动的深度融合。 三是搭建最广泛、全过程、多形式的众创众规平台,创新“开门做规划、市民共参与”的机制。规划编制过程中开展多形式发布宣传与公众参与活动。 5 结语 至2017年底,黄浦江45公里滨水岸线贯通基本实现,后续不断开展滨江公共空间品质提升建设。滨江精彩、连续、宜人的开放江岸已呈现在大众面前,获得市民的高度评价。随着一系列文化、体育、休闲主题活动的开展,滨江日益成为可漫步、可阅读、有温度的宜人水岸空间。

贯通开放后的滨江步道

贯通开放后的滨江公共空间 详情请关注《上海城市规划》2020年第5期《黄浦江45公里滨水公共空间贯通开放的规划回顾与思考》,作者:邹钧文,上海市城市规划设计研究院。本文内容仅代表作者观点。 中国科技核心期刊、 RCCSE中国核心学术期刊、《中国学术期刊网络出版总库》全文收录、《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊、《中国核心期刊(遴选)数据库》全文收录、美国《乌利希期刊指南》(Ulrich's Periodicals Directory)收录期刊、中国人文社会科学引文数据库来源期刊 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |