专访陈行甲:做一个理想主义者不幼稚、更不可耻 |

您所在的位置:网站首页 › 陈行甲的履历 › 专访陈行甲:做一个理想主义者不幼稚、更不可耻 |

专访陈行甲:做一个理想主义者不幼稚、更不可耻

|

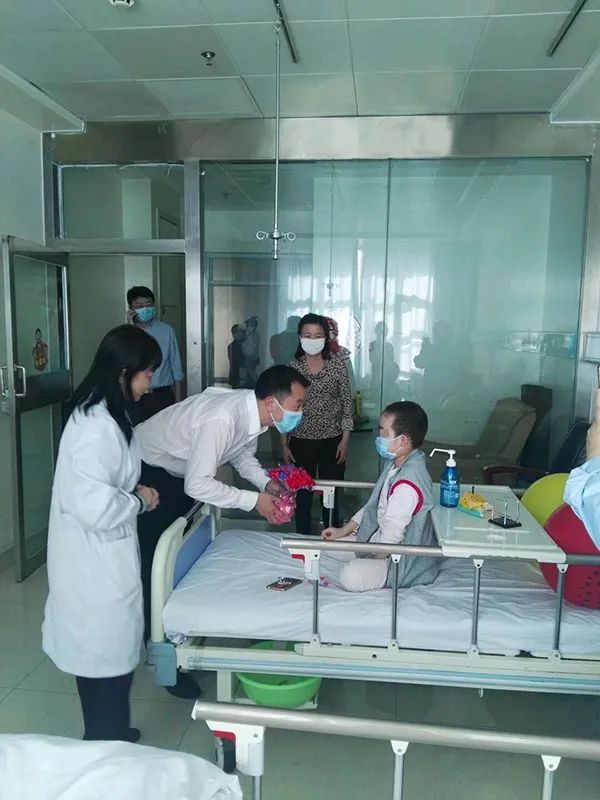

原创 学人君 學人Scholar  陈行甲(图源:清华校友总会) 受访人简介:陈行甲,深圳市恒晖公益基金会理事长,曾任湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县委书记,著有《别离歌》《在峡江的转弯处》《读书,带我去山外边的海》。 本次访谈由學人Scholar团队成员林栋牵头,倪弘参与完成。 01 中国慈善2.0 :如何建立针对救助者的社会服务体系 学人:陈老师您好!首先祝贺您的新书《别离歌》出版。在书中可以看到,您发起成立了民间公益组织,但民间的公益事业往往需要借助您曾经的官员身份和人脉。那么,在您的工作中,官方的目的和民间的诉求有没有矛盾,如果有, 您是怎样协调的? 陈行甲:这个问题问得很好。我曾经的官员身份和体制内人脉,好像在我的公益事业中起到一些特别的作用。那么对于没有这些人脉、没有这些能力的人,他还能做这样的慈善吗?回答这个问题前,我想先回顾一下我自己的“初心”——《别离歌》中公益故事背后的逻辑线在哪里?为什么要做这样一些事情? 在我的新书的直播会上,人民日报海外版原总编辑詹国枢老师问了一个问题,他说,我感觉你做的公益工作很好,只是做的有点多、有点过,好像传统意义上的公益不需要做到这样的地步。詹老师举了《别离歌》中阿亮的例子,阿亮的父亲、母亲都不要他了,你去救这样一个被遗弃的孩子,最后还差点被阿亮父亲赖上。从旁观者的角度看,这样的公益似乎有那么一点点“过”了。詹老师的问题,和您这个问题有异曲同工之妙。  《别离歌》 作者: 陈行甲 出版社: 中信出版集团, 2024-1 我首先讲故事背后的这个故事,就是我为什么要做慈善,我做的慈善和传统意义上的慈善有哪些不一样? 毕竟我是中国第一个被提拔之后辞职的官员(笑),一般大家想到官员辞职大概是因为干不下去了,提拔无望了,怀才不遇了。像我这种顶着“全国优秀县委书记”这么巨大的荣誉,又还很年轻,还有学历背景优势,已经被提拔的情况下,你干嘛要辞职?任何人做选择都是基于人生价值的判断,你只有做一个更有价值的事情,放弃特定的机会成本才是值得的。我想做另外一件更大的事,我有一个更宏大的社会理想,我想做、至少试着去做整个中国2.0版本的慈善事业。 学人:这可是一个宏大的志愿。可否具体谈谈,2.0 版本的慈善事业有哪些进化? 陈行甲:传统慈善的主要模式可以概括为“救助”,几千年以来都一样,我们历来不缺爱心、不缺善良,讲好穷人的故事以博得富人的同情,让富人流眼泪才好,然后就让富人来掏钱,给穷人付医疗费、学费、生活费等等。这样的慈善当然也很好,但是在我心中它还不够好,它有两个短板。第一个是国际公认的慈善伦理“尊严和不伤害”,但是传统慈善往往会与这点构成冲突;第二个是过去中国的穷苦人太多了,靠着一个个讲穷人的故事来救助,救不过来。 所以我其实是想做一场社会实验,帮助这个国家和社会探索因病致贫的解决办法。我为官的时候经历过冰火两重天。我当年是作为清华大学的优秀毕业生到基层的,辞职之前在基层当一把手将近10年,当过开发区的主任,当过百强县的市长,又当过贫困县的县委书记。当时我任职于湖北省最贫困的县,全县50万人口有16.7万人在贫困线以下,几乎占总人口三分之一,这些人大多是因病致贫。而从国家统计局同期公布的数据来看,整个中国的贫困人口最主要的致贫原因也是疾病。普通人和穷人之间其实就隔着一场大病。我其实怀着一个宏大的社会理想,想来帮社会找一下生病会让人变穷的原因,解决的办法在哪里?我会找一个深度贫困地区当 “试验田”,联合当地的政府和医疗机构展开工作。因为一个区域内的病种太复杂了,我包不下来,只选一个社会痛点的病种,就是儿童白血病。 真正进入到具体工作中为患儿和他们的家庭服务,给钱只占我工作量的5%,剩下的95%在做什么?做服务。怎么做?我想从患者、医生、药物这三个角度出发,来做社会实验,帮这个国家和社会因地制宜地寻找解决办法。 药物方面,通过跟北京大学公共卫生学院、复旦大学公共卫生学院合作,推动医保目录外的药物进入国家医保目录内。医生方面,就是帮助欠发达地区提高重大疾病的治疗能力。比方说我第一块试验田是广东省河源市,370万人口的河源市一度没有儿童血液科,我用了一年半的时间帮当地医院建起了儿童血液科,让孩子能在本地治,不用拖家带口去“北上广”治疗。如果当地已经有自己的儿童血液科,我们可以帮助提升。在第二块试验田青海、第三块试验田甘肃,都是这样做的。 学人:《别离歌》中的每个人都得到了一系列的帮助,其中也不乏您通过自己的人脉资源提供协助。恐怕您也要承认,对于普通人来说,这是不折不扣的“超能力”。如果没有这些私人关系的特殊帮助,难以有效解决问题。可实际上,相当多的困难家庭都只能独自挣扎,很难得到有力的支持。对此您怎么看? 陈行甲:前不久我拿了华人慈善界的最高奖“爱心奖”,我把奖金全部捐了出来。一同获奖的还有台湾的癌症希望基金会,我跟他们已经达成了合作,他们会指导我建设这样的体系,台湾救助癌症患者的整套社会服务体系,我都想去探路径、找方法、建模式。 如果可行的模式、体系建成了——志愿者队伍、专业的社工队伍、学术研究的队伍,我把这条路探出来了,它形成了可复制的模式,它从儿童白血病扩展到儿童癌症,然后扩展到成人癌症;从河源扩展到了青海,又扩展到甘肃,当我们的能量再大一点,支持的企业家更多一点,将来是不是有可能扩展到陕西、四川,扩展到整个西部?这样一步一步可能真的会慢慢推动改变。 学人:作为公益组织的主理人,可否谈谈你所在公益组织跟政府之间的关系呢? 陈行甲:因为我做的是社会实验,是social support system,那么我想探索做这样的事,就必须要跟政府合作,要在政府的指导下、领导下、支持下做事,因为政府不支持我根本做不成。因为我要跟当地的卫健委、医院合作,要拿到所有的数据——当然我会签严格的保密协议,守住伦理底线,不透露患者的任何隐私。最开始我都不要患者的全名、身份证全号,只要姓氏和身份证最前和最后的数字,只要确认这是一个真实的患者就行。 当我只是有这样一个想法、一个方案时,我用半个小时就说服了当时河源的市委书记,得到了他的宝贵支持。通过第一场试验,我拿到了数据、案例,有很多鲜活的实践,在这过程中我也和国家医保局产生了联系,与北大、复旦合作推动了两种药物进入国家医保目录。有了这些基础之后,我见到青海的副省长时,就很顺利地得到了他的支持。2023年6月份甘肃省委书记胡昌生同志接见了我,听取了我的阶段性的工作报告。 我以1000万资金开场,去河源市做联爱工程,当时我预算了20万,直接与山东大学医药卫生管理政策研究中心签约,请他们给我做独立第三方的评估。为什么我刚开始就交了20万给他?先给钱的意义是想告诉对方,我不是花钱来买你说我好的,是来买你说我不好的,是来请你给我挑毛病的。因为公益慈善工作往往会有反馈偏差。我服务的对象是弱者,他本来是没有的,无论给多给少,他都会说你好,你问他的话,他肯定会说感激不尽。  陈行甲在深圳办公室为“联爱工程”录制宣传视频(澎湃新闻记者 王乐 摄) 但是我的工作到底好不好?要聘请独立的第三方建立对照组,用案例、数据说话。相应的,我的服务体系的相关边界也随之确立。正如我之前所述,我与政府的关系实际上是相互融合的。在社会实验中,我的目标与政府保持一致。至于资金来源,我已明确告知政府,我不需要资金支持。因为政府体系内有预算安排,涉及金钱的问题会比较复杂。但是我希望政府能支持我,指导我,我们一起做。我做的事情和官方的诉求没有不同,我们形成了融合式的互补。 02 做慈善不只是做救助 陈行甲:林老师,我问你一个问题。你是大学老师,又青春年少,身体肯定很好,假如你有亲人生了病,有人能帮忙做到如下四件事:第一,找到一个靠谱的医院挂上号;第二,找到一个靠谱的医生来诊断治疗;第三,如果病更严重一点,找到一个靠谱的医生做手术;第四,如果治疗过程中遇到经济困难,能找到一个靠谱的慈善组织来给你兜底。满足了这四点,您觉得您满意吗? 学人:非常满意,甚至觉得出乎意料。 陈行甲:你看你很满意,甚至是“非常满意”。我就这个问题在深圳问过很多市民朋友和志愿者,在讲课时也做现场调查,我还问过大学教授、企业家,问过亿万富翁,连亿万富翁都说满意。我想告诉您的是,我不满意,这就是我投身公益慈善的意义,我做2.0版本的慈善的意义。 我觉得我们一定要学会找到真问题、思考真问题,公益事业才能有坚实的起点。 我们以甘肃、青海或者河源的一个普通的三四十岁的农民为例,他的儿子大概10岁左右,正在读小学,不幸患了白血病。假设我们给这个农民家庭提供了以上四点帮助——那么我再问试着问几个问题:有没有人管他们心理上会不会崩溃?有没有人使他们对这个疾病有基本的认知?儿童白血病不是绝症,近七年来我们开展公益项目过程中接受治疗的300多个孩子,83%是活着回来的。但是近几十年很多文艺作品为了把角色写死,就写他得了白血病。 《别离歌》中有一个情节,我在青海妇女儿童医院了解到,过去三年诊断出患白血病的90名孩子,有56个人直接放弃了治疗。实际上,只要接受治疗,绝大部分孩子是能活下来的,但是这样的科普有人给他们做吗?接受治疗的话,一定要做好防感染的工作,但是防感染的知识培训并不是医生的分内工作。六年前我去河源,看到一个患儿躺在病床上,他的枕头上有肉眼可见的霉斑。对普通农民来说,要防感染,需要有人带他学习物料的知识、技术的知识。目前有这样一个服务体系吗?  陈行甲在青海省当地医院调研,与白血病患儿互动(图源:澎湃新闻) 我到处科普,儿童癌症和成人癌症是两种不同的状况,儿童癌症的治疗成功率会高很多,最主要的一个因素是孩子在人生成长的初期,新陈代谢的能力特别强,生命力旺盛。但是这一切的基础必须得这个孩子的营养能跟上。要想保证孩子的营养,需要科学的营养知识。 六年前我见到了一个河源的患儿,当时本地没有治疗能力,就去了广州治疗。孩子妈妈说这个孩子受苦了,十几天没看到他了,要给他买点好吃的。买了什么呢?一盒快餐面。我的天哪!简直是要命,这不是有没有营养的问题,是孩子患病期间根本不能吃这样的东西。但是孩子应该怎么吃,有没有人告诉他们? 在全世界最好的儿童癌症医院,营养师不签字,医生是不能做手术的。我们医院面向重症患儿的医务服务体系里有营养师这个概念出现吗?好像没有,或者比较少。 学人:代入患者家属的视角,这些具体的问题确实存在,而且是日常生活中绕不开的问题。 陈行甲:我们接着说,在治疗成功率80%左右的背景下,我们以10岁的孩子为例,当三年之后他健康地走出病房,还能不能正常回到课堂?治疗期间患儿和学校、课业如何连接,和社会如何连接,有人管吗? 虽然在我们国家儿童白血病的治疗成功率相当高,跟发达国家相比都不逊色,可还是有将近20%的孩子是要离开人世的,这对父母来说是何等深重的打击。我们能够轻易地说一句,请节哀顺变吗?心理学上的哀伤辅导,有人做吗?患儿所需要的临终关怀——不让他们疼死、孤独死、痛苦死,照顾患者最后尊严的事情也几乎没有。 以上种种,过去都在社会的盲点。包括你在内,可能社会上的一般看法都不觉得我刚才说的这么多服务,是应该的、必要的。 学人:那么,您是怎样把握到这个真问题的? 陈行甲:我既然想做这样的事情,在辞职前一年就进行了认真的思考和准备。查阅西方文献时,我觉得我又回到二十多年前的清华课堂。现在全世界健康支持体系做得最好的是英国,美国并不够好,澳大利亚、瑞士、丹麦、瑞典、挪威、芬兰、日本都做得不错。中华人民共和国有一个省做得特别好,就是台湾省,我刚才说的这些体系他们都有。 讲到这里,我一定要跟大家澄清一个事情,我们是不是就可以怪政府?当然不是。在这些我们说的发达国家和地区里,这些事都是以慈善为代表的社会力量做的,只不过我们国家慈善力量相对不发达。过去没有人做这样的事,做慈善也只是做救助,讲穷人的故事、博富人的同情;偶尔提供一点陪伴和关怀,都觉得很好了,有些过头了。但对那个孩子、那个家庭来说,过头吗?我们国家的人是不配得到这样的服务吗?我们是不值得吗?我们当然值得。 我想借这样的尝试,来帮助这个国家探索建立现代医务社会服务体系的路径。从这个角度您就可以理解,为什么我会不遗余力地调动自己的种种资源——好官的形象、积累的人脉。我将来还要写一本书,主标题准备叫“疾病之外”,副标题是“中国重症儿童医务社工服务体系初探”,虽然书的内容是从重症患儿说起,但其实对全社会都有价值。  一个得了严重再生障碍性贫血的孩子左延画的画(图源:北京新阳光慈善基金会) 学人:从您刚才介绍的中,能感觉到您很有演讲魅力,所以您说服政府部门的官员应该也是题中应有之意。我注意到您提到一个问题:做公益慈善也要学会找准问题,找到真问题。这个非常吸引我,因为我们做研究也是要找真问题的,我相信之前您在做官时可能也找了不少真问题,才有那样的成就。能不能分享一下您是怎么找真问题的?除了在清华读书去国外进修,总结基层上的种种现象、找到穿针引线的办法之外,有没有其他的具体例子分享呢? 陈行甲:找真问题最核心的要义,就是在这个过程中,要问10遍,问1遍、3遍不够,要问10遍,甚至20遍、50遍、100遍,要不断地问自己:你要干什么?你到底想干什么?你为什么要做这件事情?为了满足自己道德的需求,满足自己施予的快乐,这是一种目的;还是为了去解决一个社会问题,这也是一个目的。 比方说,如果我想帮助社会拓展、建立和完善健康领域的知识体系,我就一定要知道我的服务对象是谁——是那些弱者,那些发不出声音的人,那些处在社会的盲点没有被关注到的苦难和挣扎。我一定要站在他们的角度去想问题。 刚才在跟你分享的时候,我说我们先代入共情一下,假设我就是甘肃省那个三四十岁的农民,我的儿子或女儿在10岁时患了白血病,本地又不能治,我只好背井离乡去省会城市治,但是我买票到了省会后两眼一摸黑,怎样去找医院?到哪儿吃,在哪儿住?在漫长的2~3年里,我只能在我孩子的病床旁挤地铺。为了解决类似的问题,我们和公益伙伴一起在甘肃兰大二院附近租了一栋楼——说一栋楼把自己说高了,其实就是租了一个三层的小楼,在那里改建了六个清清爽爽的灶头,设了大概30多个床位,外地来求医的人,只要有需求,就可以免费来住。但这些事,如果你不站在这些求医的人的角度,不会觉得那是问题。 所以,我觉得诀窍只有一个,就是反复问:你到底想干什么?你的服务对象是谁?站在你的服务对象的角度去想他到底需要什么,真需求才是真问题。 03 共情“骆驼祥子”“孔乙己”的年轻人,该怎么办? 学人:我们也读了您的《在峡江的转弯处:陈行甲人生笔记》这本书,也想问问关于目前大学生心理状况的问题。这些学生的心理状况其实都有一些值得担忧的地方,比如,在面对人生问题时,很多同学没有自己的目标,是空心人;问他想干什么,不知道;老师给一个任务,他能完成得很好,智商和情商都没有问题。可是他没有自己的人生方向,往往不容易找到人生的意义,甚至他的自我都没有发展起来。能不能请您就这个问题给这些学生一点建议? 陈行甲:北大的徐凯文教授是我的公益伙伴,因为我在做一个儿童“知更鸟”公益项目,这个项目就是关怀青少年精神健康的。徐凯文教授曾经说过,这些大学生是一个“失向群体”,就是失去了方向。这种现象即使在北大这所全中国最好的大学、最精英的学生群体中都很普遍,更何况社会上很多其他的年轻人。年轻人确实很迷茫。这是一个很难回答的问题。我想感性一点回答,尽量不把它说成鸡汤。 我经常去大学里演讲,我特别鼓励年轻人有一点理想主义。人还是需要有一点理想主义的,“诗和远方”这句话好像很“作”,不过我们可以没有诗,但要有远方。远方就是要看远一点,它可以是模模糊糊的,要想我这一生不要白活,我可以做一些事情,要做一个让父母为我感到骄傲的人,要对我的家乡有所贡献,我要有所改变,我想去游历世界,我想去见没有见过的风景,去体会目前还没有想到的人生,等等。模糊一点都不要紧,但是要有,这是我们生而为人的意义。 如何找到这种意义感,我觉得对每个人来说其实都不难。俗话讲,人无远虑必有近忧,当你没有“远方”的时候,近处的鸡零狗碎就会让你特别烦恼。我小时候在农村长大,日子其实还是很苦的。小学时我读到一篇文章讲山的那边是海,那篇文章对我很有意义。海对我来说只是一个很模糊的印象,可我想去真实的大海边看一眼。在我的记忆中,我童年生活的村子有一条波涛汹涌的大河,只要稍微下点小雨,小孩子们就过不去了,必须等大人来背我们。但是当我长大后再去看,那只是一条小水沟,只要踩一个跳石,两步就可以跳过去。 我在那样的山村长大,想象大海的样子,只是模模糊糊觉得,它有一眼望不到边的水。在武汉读大学时我去看过东湖,当时就觉得它好大、很不得了。大学毕业后,真的可以拿工资、有了钱之后,我用不多的钱做了一件完全无所谓的事,我去了一趟厦门,就是去看海。当然我也给自己找了一个理由——那时我有一个很好的初中同学考上了厦门大学的研究生,我想反正是假期,就去看看他。但我内心是想去看一下海,去还童年时候的愿。 后来我到美国芝加哥大学学习,去波士顿看我大学时上下铺的同学。他开车带我去罗得岛,Cliff Walk是一个月牙形的海湾,一到那个地方,我脑海中多年前上大学时看过的《蝴蝶梦》的场景就出现了,我后来才知道那里居然就是《蝴蝶梦》的拍摄地!当时在悬崖边上,看到脚下蔚蓝的铺开的大西洋,我真的,泪流满面,觉得看到了童年想象中的海。对一个山村少年来说,海哪怕只是那么一个模糊的意象都行。当你内心有这么一个远方时,近期的那些苦可能就没那么苦,没那么枯燥、琐碎、难以忍受。 在我上高中时,山区农村学生考大学的压力很大,千军万马过独木桥。我在乡镇念初中,在县城念高中,那么多枯燥的、封闭的刻苦念书的岁月,那么多寒冷寂寞的读书的夜晚,是什么支撑我走过来的?就是那种对未来模模糊糊的向往,那其实是一种力量。我患过重度抑郁,康复之后,我也因病成医,成了半个心理学者,所以我现在知道了,那是一种重要的心理方法,就是把未来引入现在。  大学时代的陈行甲(图源:清华校友总会) 现在的年轻人在婚恋、求职、安家等方面都很迷茫。当你心中只有眼下的柴米油盐时,眼下的事就会被放大。但如果你还有一个远方,就可以把它引入现在,但是首先你要有。所以我觉得年轻人要有一点理想,有一点理想主义。谈理想不可耻、不幼稚,谈理想并不意味着这个人“作”、虚伪或假。理想怎么了?理想主义怎么了?我就是一个理想主义者又怎么了?我们还是要有一点理想,可以没有诗,但是要有远方。 学人:如果现在山村里的孩子,都能够拿着手机看抖音,看到海是什么样子,他可能很难再建构起一个足够吸引他的远方的意象或象征。如果,当他发现,他拼尽全力拿到的学历学位,会在社会上透明的墙面前撞得稀碎,他可能也很难坚持,不可能每个人都像您一样意志力坚强。他或许也会被一种挫折感缠绕。这可能也是前段时间,大家如此热情地读《骆驼祥子》《孔乙己》,把自己代入共情的一个原因。当然这个问题或许不好回答,毕竟它太复杂了…… 陈行甲:不要紧,我愿意回答。 学人:您当年的奋斗环境和现在已经很不一样了——在当下的环境里,您觉得年轻人该怎么办?尤其是代入“骆驼祥子”“孔乙己”的年轻人,他们该怎么办?他们其实不想躺平的。 陈行甲:明白,确实。骆驼祥子、孔乙己,“孔乙己的长衫”那一轮热点确实太让人心痛了。我还是讲故事吧,比讲道理好,因为很多年轻人说“听过了很多道理依然过不好这一生”。 2023年5月,山西有一个学校邀请我去做毕业典礼演讲嘉宾。这个学校叫晋中信息学院,在山西晋中市下面一个叫太谷县的县城,我过去都没有听说过,这是一个二本C类院校,那就意味着它以前是三本,一个民办院校。这个院校有2万多人,应期毕业的有6000人。说实话,我的日程其实排得很满。我第一时间是婉拒了,但是联系我的教务主任说了一条理由,就让我改变了主意。他说,学校在全体毕业生中开展了公开征集,毕业典礼上你们最想见的演讲嘉宾是谁?陈老师你排在第一名。我听到这个信息后,就决定要去,调整日程,跨越山海,一定要去。 为了做好演讲,我提前跟这所学校主管教学的一个校长开电话会。他告诉我,这个学校、这种底子的孩子,多半都是城镇、乡镇和农村里的底层人的孩子,上一辈辛辛苦苦打工攒了点钱,再来培养这些可怜的孩子。当时离学生毕业已经不到一个月了,只有35%的孩子找到了工作。这个演讲不好讲。后来,我演讲的题目是《不要怕,要护住心中燃烧着的盼望》,心中的那点火,不要让它熄了,要有点燃烧着的盼望。那一次的演讲很成功。在6000多人的大广场上,我牢牢地hold住了全场,我也愿意把当时的演讲稿分享给你,那篇演讲稿也被国内二十多个媒体转发了。 共情骆驼祥子、孔乙己的这一代,这些艰难的年轻人,我很理解他们。现在的年轻人比我们难。80年代那一代人的青春是生机勃勃的,虽然人生起点都很低,但那一代没有“富二代”“官二代”,没有这些词。改革开放初期充满了机会,整个社会充满了蓬勃向上的氛围。但是现在,在社会充分发展之后,情况是有些变化的。  绍兴市咸亨酒店(图源:央视网) 我还是回到那句话,胸中的那团火,不要让它熄掉了。年轻人在任何情况下,都要意识到自己胸口的那团火苗,它会遭受风吹雨打,但你不要任由它熄灭了。这个内容我可能不能再具体展开。具体的火苗是什么,我想懂的年轻人一定会懂。 04 虽然农村孩子起点比较低,但终会走到人生的大海边 学人:相信您当时的演讲一定鼓励了很多年轻人。刚才您也提到,很多来自乡土的孩子,他们处在社会的边缘,住在一些边缘小城,在一些不怎么知名的学校读书。您也是出身乡土中国的,身上背负的文化符号是清官是好官,包括B站(哔哩哔哩弹幕视频网)的很多弹幕都称您为“海瑞”,这其实是对您的一种富有中国传统文化色彩的有乡土温情的期待。那么您怎么看“乡土中国”的衰落呢? 陈行甲:我在辞职的时候,面对一个非常重要的领导也就是当时的省委书记的强力挽留时,给他单独写过一封长信,讲我的社会理想,讲在社会慈善领域去创业,为这个社会试错,在社会治理体系中去搭建、帮助、丰富和完善底层人的社会福利体系。信中的最后一段话是这么说的,我说我希望10年后、20年后,我能够写出这个时代的乡土中国。 你问的这个问题其实很触动我。我们记忆中的乡土中国,其实已经在社会高速的发展变化中,慢慢地远离我们了。前年我回老家的村庄给母亲扫墓,陪我的父亲住了两天。我的父亲有两个弟兄,也就是我的亲叔叔,还活着。我父亲82岁了。我的一个叔叔也马上快70岁,他直到三年前68岁时才卸任村支部书记,当了30多年。您不要以为是我叔叔能力很强,其实是因为找不到人接替。在村里的两天,我走了很多的山林,去看记忆中的亲友,两天的时间,我没有碰到一个50岁以下的人,更别说孩子了。我老家是在鄂西深山区的农村,可能它更典型一点,更偏僻荒凉一点,但它也是一个缩影。在中国广袤的山区农村,有寂寞的远山,荒凉破败的农村。时代在往前走,我们这一代人甚至几代人,都会经历这样的历史变迁。  陈行甲(左一)初中时与家人的合影(图源:清华校友总会) 我现在也兼任西安一个乡村发展基金会的会长,这个基金会是王石、冯仑和海闻创办的,2023年才完成换届,上一轮会长是王石,副会长是冯仑;这一轮他们选我当会长,孔东梅是副会长。用王石的说法,是希望请我们两个70年代的把他们两个50年代的换下来。他为什么会请我当乡村发展基金会的会长?是因为他们觉得我在贫困县当过五年多的县委书记,是全国优秀县委书记,对真实的乡村是有感的,了解该如何去振兴乡村。 但这是一个很难的事情。从公益慈善的角度,我们能做的事情其实也不多,我们也在积极行动,设计一些项目,但总体上来说,还是觉得很难,因为乡村的衰落几乎是时代变迁的必然产物。随着城镇化的发展,一代人离开乡村,头也不回,在身后留下了那些衰老的人。随着这些老人离世,可能祖坟在哪里,后一代人都会慢慢地不那么在乎;祖坟也就会慢慢地颓坏,因为没有人去维系。有些乡村可能会自然消失。这是历史的规律,人往高处走,水往低处流。全世界的城市化进程大概都是这样,我们必须要看到这个潮流。不要再停留在想象中的、基于情感的哀叹,我觉得不能这样,我们要有更有建设性的思路,要承认并接受这样一个规律性的历史变迁。 在现代化、城镇化、工业化,其实现在已经数字化了,在这样一个历史发展趋势中,我们有没有可能做一些更有建设性的事?在后扶贫时代,国家在乡村振兴上有很大的顶层设计,那么我们这些社会力量就不要停留在哀叹上了,可以在国家的政策体系里有一些积极的行动。 学人:也就是说,您主张我们要看到乡土中国的确是在渐行渐远,不过我们要守好乡愁的边界,不要简单地停留在对消逝的过往的哀叹上,还要看到实实在在的城镇化、信息化、中国式现代化轰隆行进的历史步伐。 陈行甲:对,这里我正好有灵感,我必须要反馈您一个问题。 我是2005至2006年,也就是19年前,当时我被选派到芝加哥大学学习。我的结业论文写的是“美国农民为什么愿意做农民?”美国2%的农民养活了整个美国,甚至养活了半个世界,农业是高度发达的。 我在美国展开了沉浸式的学习,走访了伊利诺伊州、爱荷华州、印第安纳州的农场,做了深度调查,我发现美国也经历过乡村的衰败、城镇化进程中的乡愁,但是他们走出来了。我的论文后来被湖北省委政策研究的杂志全文刊登。我觉得还是要看到希望,从生态、产业、信息、文化上,让乡村追上时代前进的快车,我觉得这可能是新的乡土中国将来的前途所在。 学人:总结一下今天的对话,从《别离歌》背后的故事,到当代青年如何找到人生方向,再到如何面对我们出身的乡土中国,其实都围绕着四个字展开:看向远方。 陈行甲:是的!这个概括非常好。 学人:因为您出身农村,凭着自己的努力和优秀一步一步往上走,在阶层旅行的过程中,有没有一些您没在书里写到的故事?比如说母亲给您的影响,可是母亲的教诲有时在城市生活中未必完全适用,您如何面对这种城乡文化冲突?再比如说乡土的色彩给您提供了很多的支撑,但它有没有限制您的地方,能不能分享一下这些故事? 陈行甲:我从两个角度来说,第一个,从乡村走出来的孩子的成长过程,我在书中写了太多的温暖、美好和力量。但人间总有冷暖,遇到过冷吗?很多,甚至有伤害。但是我们的人生起点低,这可能是上天赐予我们的一个优势,我们是看着别人的眼色长大的,人生的远方是模糊的,没有那么高。 我们很少遇到一个山区的孩子,立志将来要当大官、发大财,要当某个领域的大家,为什么?因为他不敢,而且也想不到。上天赐予我们的另一个优势就是抗挫折的能力。 我们遭受的一些事,一般人可能会受不了,在《别离歌》中我讲到和80多岁的老父亲复盘成长历程,其中有一段讲到我从村里到县城念中学,被同学无缘无故地欺负,我都不知道他为什么喜欢打我。 这是典型的校园霸凌。我从小没有被爸爸妈妈打过,结果被他这么打,凭什么?无缘无故。他是城里的孩子,个子比我高,穿的比我好,横行霸道。被欺负这件事,对很多孩子来说可能他会很受不了,但是我忍受了将近三年。人间当然有冷有暖,但“冷”对我们来说可能没那么冷,换句话说,你有了某种坚韧的东西。这是上天的补偿,这在我们未来的人生中会起作用。 遇到难关怎么过去?我觉得就是拖过去、捱过去,捱过去我就赢了。后来我考上高中,霸凌我的孩子是个学渣,他考不上,这让我有逃出生天的感觉。但是上了高中又会有别的困难。人生就是这么一个不断逃离困境的过程。有时候也会遇到很难逃出的困境,比如说四十岁那一年我患了抑郁症,我实在是逃不出去了,这时也要学会求助。当时我没有想到自杀,反而很喜欢陷入困境之后没有放弃的自己。说的比较沉重了。总之,虽然农村孩子人生起点比较低,但终会走到人生的大海边。  陈行甲穿越于大鹏海边(图源:清华校友总会) 我现在算是在人生的大海边了,就先回答你上一个问题:现在山村的孩子通过抖音、视频能够看到大海、飞机、太空了,他们对人生的“大海”还有向往吗?我认为还会有。在视频中看到的大海和真实的大海肯定是不一样的,视频中的大海只在方寸之间,真实的大海会展现在你的眼前。你相信我,因为我在做一个“读书,带我去山外边的海”的梦想行动,当我把贵州黔东南山村的孩子带到真实的大海边时,我从孩子们的眼神中看到了四十年前的自己。海其实是远方、未来的意象,心中的那片海是一直存在的力量。 我是比较幸运的,从山村走到了山外,走到了人生的大海边。我的第一本书《读书,带我去山外边的海》马上又要再版,我为封面选择了两句话,大意是像我们这些从山村走出来的孩子,不要忘记那些低在尘埃的过往,不要忘记曾经照亮过自己的光。 我愿意尽自己的力量去帮助那些现在仍然在广袤的山村里努力的孩子们。 05 通过慈善事业,我回到了乡土中国 学人:您的努力有理想主义的色彩,同时也确实因为您活出了这种境界,所以这两句话在您的口中就显得格外的有力。您的《在峡江的转弯处》和《别离歌》,都可以归入最近十几年非虚构写作的浪潮。千千万万的人拿起笔,书写自己的乡土、家族和人生。您对这种文学现象怎么看? 陈行甲:少年时我曾有一个作家梦。现在我姑且当自己是作家吧,因为我也是深圳作家协会的会员了,中国作家协会也在邀请我,但是我觉得我不配,所以我也没填表。 我的《在峡江的转弯处》销售了100万册,新书《别离歌》上市10天印发15万册,还是非常出乎我的意料。我曾经想当一个文学家,那时候看托尔斯泰、《红楼梦》、《约翰·克里斯朵夫》、《平凡的世界》,这些作品深刻地影响了我们那一代人。 不过,当我开始写作时,我发现我写不好内容,我觉得阿鱼他们这一代人还行。你看阿鱼写的小说《别离歌》,虽然只有5000多字,其中想象的张力很震撼我,我写不好这样的小说。可能是我人生成长的轨迹使然,我的能量在另一个维度——在真实的人生中去记录、整理、思考、启迪、传达和连接。 学人:儿子阿鱼为你的新书写了跋语,称你是讲故事的人。实际上父与子之间的冲突不仅是生命力旺盛的文学创作题材,也是青少年成长过程中很能考验父亲的问题。可否谈谈你和儿子之间的关系?在阿鱼需要人生建议的时候,你是怎么做的? 陈行甲:我们是父子,也是朋友。阿鱼说,老爸身上“爹味”还是比较少的,我愿意跟你聊天可能是因为这个。但我发现好多同龄人的“爹味”真是太浓了,连我看了都受不了。阿鱼就一直在感慨,幸好他爹不是这样的。我愿意向年轻人学习,我很尊重、很喜欢这一代年轻人的创造力和活力。 我开抖音刚刚半年,160万粉丝不算多,但是每天涨,而且点赞量特别好。抖音的朋友告诉我,说我的点赞量、转载量比很多千万大V都好,这就说明我的粉丝黏性很好。他问,你为什么拍抖音,你想当网红吗?为什么开视频号?其实我已经红过了,为当网红去拍视频不是我的目的。我其实是在想,第一,我53岁了,一代人终将老去,可总有人正年轻,心要跟年轻人在一起,要慢慢习惯年轻人的生活方式。现在8亿人在抖音,年轻的孩子哪个不刷视频?我不能因为年龄大了就停止成长。 第二,我不能因为做公益了就不接地气,就应该端着。还是要和服务对象在一起,要和年轻人在一起,从他们中间学习,吸取他们的养分。阿鱼小的时候我会跟他开书单,从高中开始他给我开书单了,我们有时候还会讨论读书的体会。 学人:在您的《在峡江的转弯处》一书中,曾提到母亲因为你而获得了活下来的机会——她被预言为贵人之母。您怎么看待人和他的命运的关系? 陈行甲:我跟我母亲的命运有神奇的连接。曾经有一位读者在给我写的读后感中大发感慨,说这是多么神奇的一对母子。 从生物学的规律上来说,一定是先有母后有子的,但是我经历的故事却是某种意义上的先有子后有母。我的母亲当年差一点被她的父母溺毙了,但因为我外公一瞬间的不忍,把她多留了几天,然后一个算命的瞎子先生说她将来有可能是贵人之母,她这才算活下来了。 其实后来我想,难道瞎子算命先生真的神机妙算吗?他真的预见到这样一个山区、这样一个农村女孩,将来会生下一个在社会上有所作为的儿子吗?命运真的有这样神奇的穿透力吗?恐怕没有。 我有另一个答案,我为什么会以慈善为志业?因为我参透了命运的这一层玄机,与其说当年的瞎子算命先生会神机妙算,预见了我母亲的命运,不如说瞎子算命先生眼瞎心明——他通过对那间破败的房子里各种气氛的感受,知道了襁褓中女婴有可能面临的命运。他的善良和慈悲,使他在那一刻要给这个可怜的女孩一个活下来的可能性。 我再跟你说一次命运的神奇之处。2023年12月9日我在香港领了爱心奖,当天是我母亲八十岁的冥寿,她已经去世快二十年了。这么一个世界级的奖项,选在这样一个对我而言十分特殊的日子给我颁奖。你怎么理解命运?你怎么理解这个神奇之处?  恒晖基金会入户探访时的活动照片(图源:清华校友总会) 我觉得我在那一刻参透了命运,这就是命运的力量。我觉得我穿越到了八十年前,看到了瞎子算命先生,那一刻他的慈悲帮助了一个即将被溺毙的山村女孩,使她活了下来。这个力量穿越时空,我感受到了,所以我要来回报,我要隔空来回报瞎子算命先生。 学人:所以您在做的慈善事业,其实也是乡土中国里慈悲的瞎子算命先生心中的远方。 陈行甲:你总结的特别好。是的,通过慈善事业,我回到了我出生的地方、回到了乡土中国。我的慈善的力量、我的理念是从故乡长出来的。谢谢你的问题,启发了我的思考,深化了我对“命运”的体认。 学人:您的分享激情澎湃且很真诚,很动情地讲了这些,我也很得到了很多帮助和启发,谢谢您。 原标题:《专访陈行甲:做一个理想主义者不幼稚、更不可耻》 阅读原文 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |