理论|连续线:古代艺术形式的历史与根源(下) |

您所在的位置:网站首页 › 迷宫的历史起源是什么 › 理论|连续线:古代艺术形式的历史与根源(下) |

理论|连续线:古代艺术形式的历史与根源(下)

|

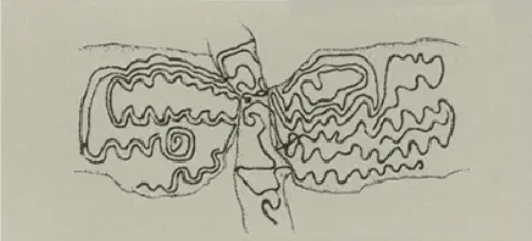

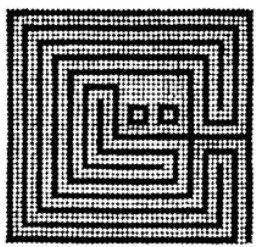

图29:曲径迷宫图,印度 迷宫显然是这两种形式中更古老的那一个。史前时代,在洞穴壁上就发现了类似迷宫的图案(图30)。地下世界及其所有曲折的通道和死角是迷宫的原始模型。

图30:雕刻在坟墓门楣上的迷宫,爱尔兰 与曲径迷宫不同,迷宫的目的是防止死者复生。克劳德·列维·斯特劳斯 (Claude Lévi-Strauss) 在《忧郁的热带》(Tristes Tropiques) 中讲述了一个相关的故事: 当我们靠近树木时,我们到达了参观的对象——一个砾石坑,农民最近在这里发现了陶器的碎片。我感觉到那厚厚的陶器,毫无疑问是起源于图皮 (Tupi) 的,因为白色的外层被红色边缘和精致的黑色装饰所包围。据说,这代表一种迷宫,旨在迷惑想要找到保存在陶器中的人类遗骸的恶灵。[35] 在许多中美洲文化中,人们认为恶魔会在冥界中迷路,因此他们的灵魂再也不会回来。阿兹特克人 (Aztecs) 像玛雅人 (Mayas) 一样,相信虽然那些天国的居所——以自己的房屋为模型——是笔直,有序,审慎的,但“打结的大地”却是一团扭曲而纠结的网。使人陷入困境。 蒂西明的《契伦巴伦之书》(Chilam Balam) 提及过不公正时期“许多导致死亡的道路”,并将它和可以使死者迅速升至天堂的明显笔直的“良善道路”与下降的、在大地上铺陈开的“邪恶道路”相提并论。而那条邪恶道路最终会把人引向死者的居所,萨阿贡人说它“既没有出口也没有入口”。[36] 一般来说,中美洲的冥界神灵或恶魔都被描绘成带着网和陷阱,它们是用来捕捉作恶之人或其他不配上天堂的人的。 有时,被用来描述冥界的起伏形式的是水生植物。但在其他情况下,材料无法识别。似乎重要的不是物质,而是它难以受控的状态。据卡索称,波波尔·乌 (Popol Vuh) [37] 将地狱的美洲虎描述为例如“纠缠在一起……狂暴地挤在一起”,而将阿兹特克的一位神灵称为阿科纳瓦·卡特尔 (Acolna huácatl),“来自扭曲地区的那位”。[38] 扭曲的冥界也与人体肠道有关,这个想法并不像看起来那么奇怪。如果冥界被认为是神的身体或动物形式的神,而死亡是一种吞噬,那么死者必须穿过这个原始生物的肠道。这个类比还基于人类肠道盘绕如蛇状的外观,以及它们在人体内发挥的净化作用。阿兹特克人的欲望和性的女神特拉索尔特奥特尔 (Tlazolteotl) 被称为“吞食污秽者”。那些向她坦白的人,他们的罪孽会通过她的消化系统转化为肥料。阿兹特克人的冥界也是一种消化系统,位于“地球之肠”(至今仍然使用的一种表达方式)的深处,栖息着巨大的鳄鱼,和埃及或苏美尔神话中的鳄鱼没什么不同。

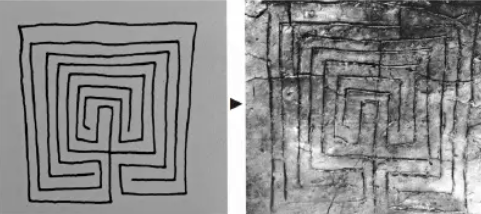

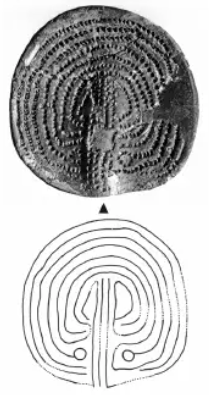

图31:用于占卜的巴比伦石碑 这种复杂思想的另一方面还可以在使用动物和人类内脏来预测未来的例子中找到。通常情况下用的是肝脏和肠子。伊特鲁里亚人和罗马人的脏卜 (haruspices) 就是典型,这种做法在世界范围内其实都很普遍。 巴比伦人也用这种方式占卜,并将结果记录在烤制的粘土片背面(图31)。其中的一些从公元前1000年左右幸存至今。它们一般在正面绘有迷宫般的图案;另一面则是ekal tirani(肠的宫殿)[39]。在古埃及,死去的国王会被取出内脏,将其放进卡诺卜坛子 (Canopic jars) 里。根据W.F.杰克逊·奈特 (W. Jackson Knight) 的说法,金字塔内卡诺卜坛子的支撑物发生了演变,这象征着所承载的肠子的弯曲路径。[40] 如果迷宫是不洁灵魂的罗网,那么曲径迷宫的目的则相反,它使灵魂和上帝或祖先重聚。曲径的设计本身似乎起源的较晚,在青铜时代或更早一些,但它显然是我们之前看到的连续线绘图和翻花绳的始祖。知情人学习了这些图案或造型,以便于他们死后进入另一个世界。 曲径迷宫的起源已经失传了。它可能最初是一个神秘的符号,其含义和构造方法还只是起步阶段。如果真是这样,它可能已经存在了数千年,才出现在大众视野中。最早的可追溯的是希腊的皮洛斯(Pylos,约公元前1200年),它是米诺斯族-迈锡尼文化的产物(图32)[41]。它在黏土板的背面被发现,其正面刻有线形的“B”字样。

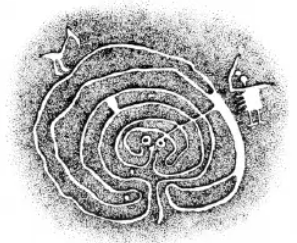

图32:B字陶板背后的曲径迷宫,皮洛斯,希腊 意大利阿尔卑斯山卡莫尼卡山谷的例子可能比希腊的更古老,但无法确定年代(图33)。很多都是螺旋式或下降的形状,但中间总是有一个人或恶魔的形象,这是一个传统的重要元素。

图33:岩石壁画,卡莫尼卡山谷,意大利 在某些情况下,恶魔被抽象和程式化地表现为曲径迷宫,扭曲的线终止于图像的中心,那里有两个代表眼睛的点;第三个点有时会标记为嘴巴或鼻子。这些可能是与古希腊相对应的怪物;弥诺陶洛斯 (Minotaur) 的传说无疑源于这种概念。有时曲径迷宫中会描绘出怪物;有时他似乎与曲径迷宫合而为一。这些造型在斯堪的纳维亚 (Scandinavia) 半岛的岩画中非常普遍,它们构成了大西洋巨石艺术的主要主题之一,从西班牙的加利西亚延伸到布列塔尼和爱尔兰。[42] 卡尔·舒斯特 (Carl Schuster) 发现了一个有启发性的例子,那是在丹麦南部出土的一个长柄勺,可追溯至公元三世纪初。虽然它不是一个真正的曲径迷宫,但足以表明它的创建者熟悉该设计,但是没有重建它的技能。这与主题的历史完全一致。

图34:锯齿形装饰的勺子,丹麦 程序是简单的——不夸张地说,就是在世界许多地方的儿童游戏。但只有很少人在第一次看到根据该方案绘制的设计图后,就能准确地再现它。当今大多数人所犯的错误恰恰是在世界许多地方数千年来所犯的错误。实际上,这种图案经常被弄得乱成一团——但这些错误本身就十分具有启发性。[43] 还有很多简化形式存在,它们会更接近迷宫或有缺口的圆形。最常见的错误是扩大了入口,但这本身就是很重要的,因为许多曲径迷宫都是为了进入而设计的。 曲径迷宫图案分布广泛,在欧洲,印度,东南亚,大洋洲的部分地区(通常呈下降的形式),北美,墨西哥,甚至南美都可以找到——尽管目前还缺乏确切的证据。用岩石或巨石建造的曲径迷宫也很常见,特别是在斯堪的纳维亚半岛。它们很多都足够大,可以让人进入,也可能是用于仪式或游戏的,参与者就沿着巨石之间的路径行走或跳舞。 那些来自北美的例子,比如在墨西哥索诺拉的雅基印第安人 (Yaqui Indians of Sonora) 和亚利桑那州的皮马人 (Pima of Arizona) 那里发现的,与欧洲的例子没有明显的区别(图35)。有些切割在岩石上,而其他较大的例子直接由岩石或巨石建造。在近代,皮马人、霍皮人 (Hopi) 和帕帕戈人 (Papago) 在托盘和篮子上使用这种设计。我们不知道这个图案在北美有多久的历史,因为石刻的年代无法确定,但卡尔·舒斯特尔相信这种设计是这些民族文化遗产的一部分,而不是从欧洲人那里学来的。

图35:砂岩雕刻的曲径迷宫,亚利桑那州 曲径迷宫和迷宫一样,与阴间和来世有关。在许多传统中,它是某种怪物或原始祖先(作为守门人)的家园,限制人们进入另一个世界。 建造曲径迷宫的人经常把它描述成某个传说中的离群者的避难所。芬兰人有这样的故事。亚利桑那州的皮马人也是如此。在印度,这个迷宫被称为恶魔拉瓦那 (Ravana) 的领地,而苏门答腊岛的巴塔克人把这个设计解释为魔术师 Djonaha 的避难所。在高加索地区,曲径迷宫被称为瑟尔顿 (Syrdon) 的住所,瑟尔顿是一个纳尔特叙事诗或传说中所记述的英雄先祖。在克里特岛,它是人身牛头怪的洞穴,这个怪物半牛半人,每年需要给它进贡少男少女各七个。[44] 正如我们所看到的,从一个错综复杂的、类似于肠道的冥界的概念中可以清楚地发现,怪物并不像是生活在曲径迷宫中(图36),它自己就是曲径迷宫。也就是说,通过它的身体才能获得重生。举几个例子就足以证明。

图36:在一张编织草席上的图案,斯里兰卡 塞内卡印第安人描述了一个叫Kaistoanea两头蛇怪物(图中展示的是一个头的),它是冥界的居民,曾经吞噬了一个山顶村庄的居民。只有一个战士和他的妹妹(图37)幸免于难,最终,他们杀了那只怪物,让它吐出了体内还活着的受害者。

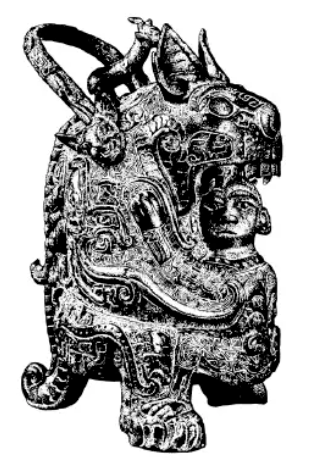

图37: “裸山上的塞内卡传说” (Seneca Legend of Bare Hill) 斯科特角 (Cape Scott) 的夸扣特尔 (Kwakiutl) 有一个相关的故事,讲的是当部落的人在划独木舟时,一只海怪吞下了他们。一天,一个酋长在海边散步,遇到了一个名叫科莎 (Kosa) 的小女孩,他让她去打水给他喝。她虽然很害怕海怪,但也同意了。 女孩答应了,她系上双头蛇 (Sisiutl) 腰带,可怪物立即杀死了她。酋长是个巫师,他唱起了咒语,使这只野兽突然爆发,吐出了被它吞噬的所有人。重归人世之后,他们一瘸一拐地向前或向侧面倒去。他们的骨头都混在了一起。但酋长很快将它们整理开来,这些人后来成为了现在的科斯基莫 (Koskimo) 部落。[45] 部落成员的骨头混在一起,是故事中的重要元素,因为关节是骨骼之间的连接环节,我们已经知道了,必须通过精神线重新连接关节才能得到重生。 饕餮是古代中国神话中的熊或老虎,它“从混沌的深渊中将整个人类吐了出来”(图38)。

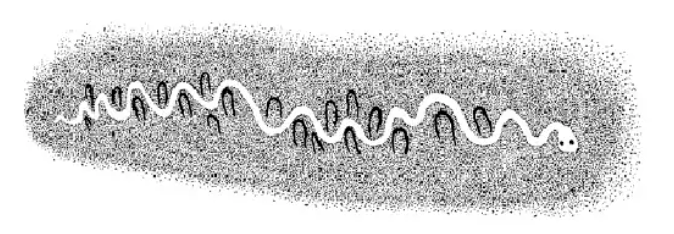

图38:绘有饕餮的容器,中国 在澳大利亚,瓦尔皮瑞人 (Walbiri) 描述了神话中的蛇 Warombi,它在冥界穿行,是生命的来源(图39)。他吞下初始物种,然后归还变为人的他们。

图38:Warombi的插图,澳大利亚 在犹太基督教传统中,有两个版本的故事:约拿重生于鲸鱼的肚子里,他哭喊着“是上帝的拯救”;以及在世界之初,基督在痛苦地狱 (the Harrowing of Hell) 中打开了怪物的嘴,释放亚当、夏娃和所有在世界之初死去的正直之人(图40)。

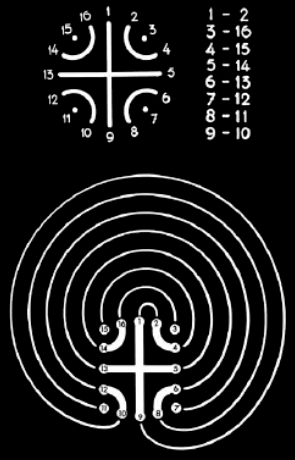

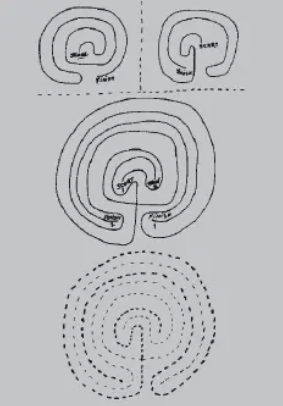

图40:木雕地狱,中世纪,法国 挑战是要穿越这个原始生物而不被摧毁[4]。成人仪式为年轻人准备了严酷的考验,并确保他们在死后能安全到达另一个世界。这通常需要学习一些深奥的信息,曲径迷宫的设计似乎是这些信息的遗存物。曲径迷宫与连续线条画、翻花绳和其他神圣图形的关系,最清楚地体现在其构造方法中。 构建曲径迷宫 美国艺术历史学家卡尔·舒斯特首先意识到曲径迷宫的关键在于它的建造方法。他广泛的研究揭示了绘制设计的几种策略。最常见的是使用一个初步框架建立一个十字架,四个弧,再在每个弧上点四个点。一旦框架就位,剩下的就很简单了(图41):

图41:根据框架构建曲径迷宫 将十字的四个末端中的任何一个与圆弧的最近末端(在右侧或左侧)连接;然后将下一个点与图表另一侧的下一个位置相连,依此类推,直到设计完成为止。[46] 当手在图上完成从一侧到另一侧的连续运动时,产生了令人满意的节奏感。该方法易于学习和执行,这是其广泛传播和生存的原因。 芬兰,瑞典和爱尔兰的学童正是以这种方式绘制设计,还有印度南部的家庭主妇、苏门答腊的巴塔克巫师,以及美国西南部,墨西哥和巴西的美洲印第安人。在知晓这个母题的地方,有充分的理由相信它就是这样画的,虽然这不是唯一的方式。[47] 尽管它无处不在,但舒斯特并不相信这就是画曲径迷宫的原始方法,他觉得这些弧线和点只是初学者的指导。1952年1月9日,他让一个朋友在爱尔兰媒体上发表了一篇文章,询问读者是否知道如何在威克洛郡的著名好莱坞石头上画出曲径迷宫(图42)。

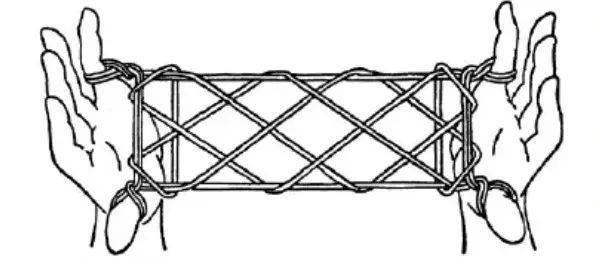

图42:好莱坞石头,威克洛郡,爱尔兰 他收到了20份回复。所有的方法都使用了交叉弧点法,但有一份例外,它被证明具有一定的重要性。一位名叫威廉·丹顿 (William Denton) 的人回忆写道,在他还是个孩子的时候,一位会玩各种把戏和谜题的都柏林老人曾教他和他的朋友们如何只用两条线就画出这个图形(图43)。他附上了一幅说明该方法的图画。舒斯特尔很感兴趣,并回忆起之前和约翰·莱亚德 (John Layard) 的讨论。 老都柏林人的方法就是之前约翰·莱亚德向舒斯特建议的方法,当时卡尔向他展示了四点法,这种方法在世界很多地方都很普遍,接着莱亚德指出,所有此类设计的一个基本特征是,它们可以通过连续的线条绘制而无需抬起手。[48]

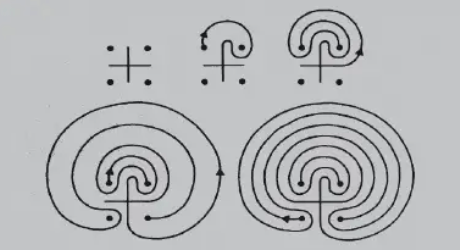

图43:威廉·丹顿给舒斯特的信中所画的方法 老都柏林人的方法虽然不是真正的连续线图,但其精神上比十字点法更接近。“对我来说,都柏林的故事是正确的。当然,令人不安的是,我们看见似乎只有一个人继承了这一传统,但我仍然相信这种古老的曲径迷宫画法是真实存在的。” [4] 宾夕法尼亚大学前东亚研究教授,舒斯特的老朋友舒尔勒·卡曼 (Schuyler Cammann) 也认为点和弧线不是原始设计的一部分。他指出,可以使用十字和四个点并绘制四条线来构建没有弧形的曲径迷宫(图44)。

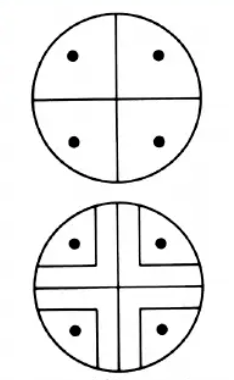

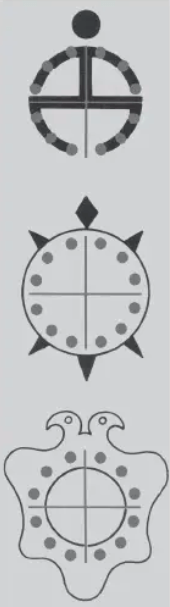

图44:四线法画曲径迷宫 这将有助于解释常见的带有四个点和十字的青铜时代母题,该点经常出现在近东和中亚的私人戒指和护身符上(图45)。相同的设计也出现在亚利桑那州的斯鲍罗维 (Shipaulovi) 岩石雕刻中,与曲径迷宫图案十分相似。卡曼认为这可能是曲径迷宫的缩写形式,只有那些知道其构造秘密的人才能理解。

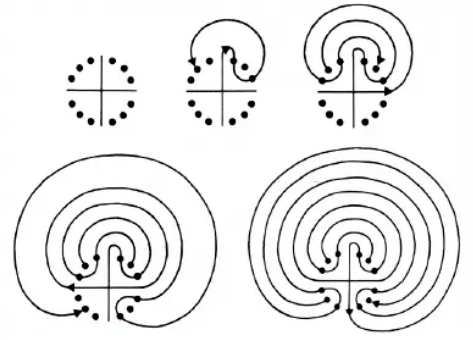

图45:曲径迷宫的缩写形式 最后一种绘制曲径迷宫的方式从一个十字和十二个点开始,十字分割的四个部分中,每个都包含有三个点(图46)。图形需要四条线来完成,每根线分别从十字的四个端点出发。

图46:12点法绘制曲径迷宫 这十二个点代表了组成人体的主要关节。这就与苏特曼 (sutratman) 学说保持了一致,这些关节通过精神线的连接,重新复活和再现了祖先的形象,无论它被设想成什么形式(人类、爬行动物或鸟类)(图47)。

图47:有关节标记的图形 解体与重组 卡尔·舒斯特认为,共同的标记通常以脸或眼睛的形式出现,这代表了原始祖先的灵魂。为了达到与祖先团聚并因此获得重生的资格,所有的关节必须以连续的线连接起来,以形成最初的人 (the First One) 或者是始祖的形象。 因此,以人类图像形式记录的家谱,可以通过追溯祖先的方式(通过经常表现为连接的标记的祖先图案),来追踪进入后世的路径。[49] 初始祖先或其他宗教人物解体形成众生的概念,是人类最古老和流传最广的信仰之一。勒内·盖农 (Réne Guénon) 在评论共济会大师“将光线扩散,又重新收集起分散的光线”时,也提到了印度教的传统。 那些被散落的,是原人 (Purusha) [50] 的肢体。在最初由提婆 (Devas) 完成的第一次牺牲中就被分割了,并且通过这种分裂,从那里诞生了所有可以显现的生物……原人与“众生之主”生主 (Prajapati) 是同一的,所有的一切都是从他那里出来的,因此在某种意义上被认为是他的后代。[51] 同样的故事也发生在俄西里斯 (Osiris) [52] 和狄奥尼索斯 (Dionysius) 身上,他们的重新融合形成了各自宗教传统的基础。只需记住,食人主义存在于吠陀 (Vedic) 和基督教仪式的根源上。 通过吞噬,或就目前的意义而言,喝下牺牲 (Makha-Soma),因陀罗 (Indra) 通过献祭和圣餐的结合,占用了堕落英雄的理想品质。参见约翰56章,“他吃我的肉,喝我的血,住在我身体里,而我也在他身体里。”[53] 在早期,“主人”被视为尊贵的客人,将被牺牲和食用。拉丁语 hostis(敌人)与 hospes(来宾)有关,表达了这种歧义性。更直接地说,其梵语词根本意就是吃、消耗或破坏。 牺牲中必不可少的是什么?首先是分裂,第二是团聚。他是独一的,成为或被制造为众生,而众生又被变成或被重新合为一体。分吃面包是对基督身体的一种分裂,目的是为了使我们“一起建在他身体里”。[54] 希伯来的卡巴拉主义者以略有不同但可识别的形式保留了这一传统。 ...虽然这里不再是一个真正的牺牲或谋杀问题,而是一种“瓦解”的问题,其后果是相同的——宇宙和它所包含的所有生物产生于原人亚当 (Adam Kadmon) [55]身体的分裂,因此它们就像这个身体的粒子一样,重新融合为一体便对应着原人亚当的重构,他就是普遍的人。[56] 祖先形象的再现是一种个人、社会和宇宙重新融合的行为,同时也是对未来生活的准备。作为一种仪式,它的表现形式多种多样。 关节标记的数目各不相同,一共有12个(肩、肘、腕、臀部、膝盖、脚踝)。一般来说,展示的数量更少。理想情况下,所有的目标都是顺时针方向的。当到达最后一个关节时,图象会往回转,重复这个仪式;或者,如果图像是画在地面上的,表演者便会转身,就像玩跳房子游戏一样。第一个序列再现了下层世界的守护者;第二个则回忆了上层世界的守护者。[57] 就社会组织而言,古代十二分制是很普遍的。在旧约中(出埃及记24:4),摩西竖起了一个坛子,坛子上围着十二根柱子,代表着以色列的十二个支派。约书亚记(4:1-24)重复了类似的故事,基比亚 (Gilgal) [58] 山上竖起的十二块石头,是纪念约顿穿过旱地。希伯来语 "gilgal" 源自一个词根,意思是“滚动”或“转弯”,因此这些石头可能被视为车轮中的轮辐。实际上,在旧约中提到的一些城市就以此命名,比如伯特利以北的一个城市,就是在那里,以利亚坐上烈火战车前往天堂(列王纪2:1-11)。 在卡巴拉思想中,每个希伯来部落都有一个黄道标志。一个理想的国家由十二个部落组成,其中包括希腊人和凯尔特人在内的多种民族,以及基督拥有十二个门徒,他们都被叶瑟树上的十二种果子所预示。[59] 从公元4千年开始,天文学和历法的关注点就叠加在这个古老的解体观念上。出生和死亡标志着时间的流逝,身体关节以圆形的方式排列成为时钟和日历。 西伯利亚的基督教雅库特人 (Christian Yakut of Siberia) 在双头鸟的框架内创造了挂钩日历(图48)。一个钉子按顺时针方向从一个洞移到另一个洞,以标记一周的过去。圆形是代表太阳,放置在守护太阳门(天堂入口)的太阳鸟的胸部。两个头分别代表黑暗和光明,黑夜和白天,死亡和生命。时钟被赋予同样的形式。将春分分为12个小时的光明和12个小时的黑暗是埃及人的想法,但其根源显然更古老。

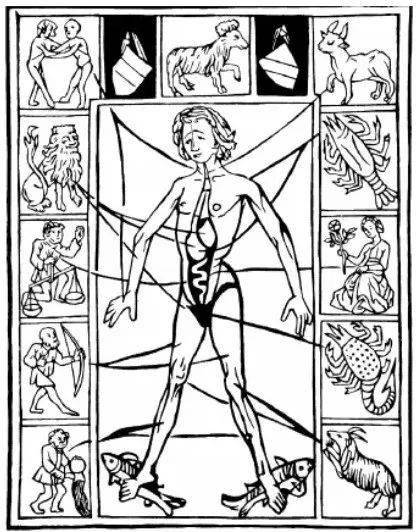

图48:木钉日历,雅库特,西伯利亚 相同的模式在天文学中也有反映,有一个普遍的观念认为那些星座代表一个解体的祖先,其尸体散布在天空中。黄道十二宫是身体的关节,太阳依次触摸以完成一个年度循环。在某些传统中,该循环被人格化为世界人 (the World Man) 或世界年 (the World Year)。 当然,生主 (Prajapati) 是年 (samvatsara,passim);因此,他的划分是时间与时间原理的区别;他的“关节 ”(parvani) 是白天和黑夜,一个月的两个半月以及各个季节的接头……以同样的方式,弗栗多 (Ahi-Vrtra) [60] 被提婆砍下关节后变成了 “无接缝的” 和 “无关节的”,成为了无尽。[61] 我们在莎士比亚的《哈姆雷特》(第1幕,第5景)中发现了这些古老观念的回声: 世界脱节了,啊,被诅咒的灵魂, 我竟是为了纠正它而生。[62] 中世纪的占星图显示了相同的基本模式(图49)。 宇宙的形象被黄道十二宫根据节气区分出了四个类型。每个符号代表其类别中的“气质”,标记了与主要关节相对应的位置。这样的符号也被认为是分布在天上的星座。重新记住这个解体的形象意味着要重组其成员:氏族的躯体合而为一;神和宇宙的再现。[63]

图49:中世纪占星图,德国 仪式发起者必须知道如何完成曲径迷宫的设计——或相关的图解、翻花绳以及其他——以确保自己能安全地通往冥界以及成功地得到重生。这种仪式本身也被认为是一种死亡和重生,参与者必须为此做好准备。他们要画的造型是神话中的一位祖先,一个如饥似渴的怪物,以及通往另一个世界的道路。怪物是最基本意义上的曲径迷宫;死亡是吞噬者,它吞咽和反刍发起者。要穿过野兽,就得从一个关节移动到另一个关节,就像完成图绘一样。许多中国龙也是用这种连接标记的方式画成的。 米尔恰·伊利亚德 (Mircea Eliade) 描述了一个科里亚克族 (Koryak) 的故事,其中 “一个女孩让食人怪物吃掉她自己,这样她就可以快速地下落到冥界,继而在所有其他食人怪兽的受害者们接近“死者之路”时将他们带回。” 他继续道: 这个故事以一种惊人的一致性,保留了这些母题:经由怪物的胃到达冥界;寻找无辜的受害者并解救他们;通往彼岸的道路在几秒钟之内打开又关闭。[64] 纽约 2017年9月 脚注: 35 斯特劳斯,《忧郁的热带》,第84页。 36 塞西莉亚·克莱恩(Cecelia Klein),《编织的天堂,紊乱的地球》,第7页。 37 《波波尔·乌》是危地马拉马雅文明基切人的圣书。 38 同上,《编织的天堂,紊乱的地球》,第9页。 39 W.F.杰克逊·奈特(W. Jackson Knight),《库麦伦的大门》(Cumean Gates),第115-117页。 40 同上,第129页。 41 2015年,印度考古学家报道了在公元前2000年在印度博拉吉(Pollachi)附近的Gedimedu发现类似的曲径迷宫。 42 伊曼纽尔·阿纳提(Emmanuel Anati),《卡莫尼卡山谷》,第217-218页。 43 卡尔·舒斯特(Carl Schuster)和埃德蒙·卡彭特(Edmund Carpenter),《古代和部落艺术中的社会象征主义》,第3卷,第2册,第265页。关于所涉及的错误的更完整描述,请参见第12章,“曲径迷宫和缺口圆”。 44 卡尔·舒斯特(Carl Schuster)和埃德蒙·卡彭特(Edmund Carpenter),《古代和部落艺术中的社会象征主义》,第3卷,第2册,第411页。 45 马略·巴尔博,《旧世界的美洲龙》,第120页。 46 卡尔·舒斯特(Carl Schuster)和埃德蒙·卡彭特(Edmund Carpenter),《古代和部落艺术中的社会象征主义》,第3卷,第2册,第265页。 47 同上。 48 同上,第382页。 49 同上,第406页。 50 Purusha,或意为宇宙的开端、“神我”,最初见于《梨俱吠陀》中的《原人歌》。原人之神,无生无死,超验绝对,其微妙现身,千头千眼千足,从彼诞生众天神与人类,原人化身变化成祭品,众天神用来举行祭祀,从此祭品产生世间万物。 51 勒内·盖农,《基本符号》,第204-205页。 52 埃及神话中的冥王,他是一位反复重生的神。 53 阿南达·库马拉斯瓦米(Ananda Coomaraswamy),《天使与泰坦:吠陀本体论随笔》,第379页。 54 阿南达·库马拉斯瓦米(Ananda Coomaraswamy),《作品集》,第二卷第145页。 55 亚当·卡德蒙(Adam Kadmon),在卡巴拉中,是第一个在上帝无限之光收缩之后诞生的灵性世界。 56 勒内·盖农,《基本符号》,第206页。 57 卡尔·舒斯特(Carl Schuster)和埃德蒙·卡彭特(Edmund Carpenter),《古代和部落艺术中的社会象征主义》,第3卷,第2册,第406页。 58 约书亚给以色列人行割礼的山。 59 参见约翰·米歇尔(John Michell)和克里斯汀·罗纳(Christine Rhone),《十二部落民族和迷人的风景科学》。 60 弗利多(梵文/天城文:वृ가्र,Vṛtra),于早期吠陀神话中就已经登场的阿修罗神族的巨蛇那伽(或巨龙),其名意为“掩盖者”,是干旱灾的降临者。经典吠陀中又被称为“ Ahi”,即“蛇”之意,传说它拥有三个头,是提婆族因陀罗的大敌之一。 61 阿南达·库马拉斯瓦米(Ananda Coomaraswamy),《作品集》,第二卷第145-146页。 62 The time is out of joint, O cursed spite, That ever I was born to set it right. 63 卡尔·舒斯特(Carl Schuster)和埃德蒙·卡彭特(Edmund Carpenter),《古代和部落艺术中的社会象征主义》,第3卷,第1册,第150页。 64 米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade),《萨满教》,第251-252页。伊利亚德还记录了世界各地中萨满教实践中不同的肢解仪式的作用。萨满的尸体必须被替换成新的才能进入另一个世界并返回这个世界。 参考文献 Anati, Emmanuel. Camonica Valley. New York, Alfred Knopf, 1961. Bain, George. Celtic Art. The Methods of Construction. New York, Dover, 1973. Banks, M. M. “Tangled-Thread Mazes.” Folk-Lore, vol. 46 (1935), p. 78. Barbeau, Marius. “The Old-World Dragon in America.” Indian Tribes of Aboriginal America, pp. 115-122. Edited by Sol Tax, University of Chicago Press, 1952. Coomaraswamy, Ananda K. Coomaraswamy. Selected Papers/His Life and Work, three vols. Edited by Roger Lipsey. Princeton, N.J., Princeton University Press, 1977. Bollingen Series, Vol. LXXXIX. ____. Guardians of the Sundoor. Edited by Robert Strom. Louisville, Kentucky, Fons Vitae, 2004. ____. “The Iconography of Durer’s Knots and Leonardo’s Concatenation.” Arts Quarterly, vol. 7 (1944), pp. 109-128. ____. “Angel and Titan: An Essay in Vedic Ontology.” American Oriental Society Journal, LV (1935) pp. 373-419. Deacon, Arthur B. Malekula: A Vanishing People in the New Hebrides. London, 1934. Deacon, Arthur Bernard. “Geometrical Drawings from Malekula and Other Islands of the New Hebrides,” Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 64/1 (1934), p. 129-175. Eliade, Mircea. Shamanism. Archaic Techniques of Ecstasy. Translated by Williard Trask. Bollingen Series LXXVI, Princeton University Press, 1964.Gerdes, Paulus. Une Tradition Géométrique En Afrique. Les Dessins Sur Le Sable. Three vols. Paris, L’Harmattan, 1995. Giedion, Siegfried. Mechanization Takes Command. New York, W. W. Norton & Co., 1969. Guénon, René. Fundamental Symbols. Translated by Alvin Moore. Cambridge, U.K., Quinta Essentia, 1995. ____. The Esoterism of Dante. Translated by C. B. Bethell. Ghent, New York, Sophia Perennis et Universalis, 1996. Harrisson, Tom. Savage Civilizaton. New York, Alfred A. Knopf, 1937. Cecelia Klein, “Snares and Entrails: Mesoamerican Symbols of Sin and Punishment.” Res, vol. 19/ 20, p. 82. Knight, W. F. Jackson. Cumaen Gates: A Reference of the Sixth Aeneid to the Initiation Pattern. Oxford, Basil Blackwell, 1936. Layard, John. Stone Men of Malekula. London, Chatto & Windus, 1942. ____. “Maze Dances and the Ritual of the Labyrinth in Malekula.” Folk-Lore, vol. 47 (1936), pp. 123- 170. ____. “Labyrinth Ritual in South India: Threshold and Tattoo Designs.” Folk-Lore, vol. 48 (1937), pp. 115-182. ____. “The Labyrinth in the Megalithic Areas of Malekula, the Deccan, Scandinavia, and Scotland: With Special Reference to the Malekulan Geometric Drawings Collected by Deacon.” Man, 35/10, London. Lévi-Strauss, Claude. Tristes Tropiques. Translated by John and Doreen Weightman. Penguin Books, 1992. Michell, John and Rhone, Christine. Twelve-Tribe Nations and the Science of Enchanting the Landscape. Grand Rapids, Michigan, Phanes Press. Schuster, Carl and Carpenter, Edmund. Materials for the Study of Social Symbolism in Ancient and Tribal Art, three vols. New York, Rock Foundation, 1986-1988. ____. Patterns That Connect. New York, Harry N. Abram, Inc., 1996.Schuster, Carl, “Joint Marks: A Possible Index of Cultural Contact Between America, Oceania, and the Far East.” Koninklijk Instituut Voor de Tropen, Amsterdam, 1951. ____. “A Survival of the Eurasiatic Animal Style in Modern Alaskan Eskimo Art.” Indian Tribes of Aboriginal America, edited by Sol Tax, pp. 35-45, University of Chicago Press, 1952. ____. “Genealogical Patterns in the Old and New Worlds.” Revista Do Museu Paulista, Nova Série, vol. X (1956/58), Sao Paulo, Brazil. This article was also printed separately as a booklet under the same title. Siegeltuch, Mark. The Thread-Spirit. Fons Vitae Press, Louisville, KY. (2010). Small, Audrey. “Selected String Figures, Myths and Mythmakers.” Bulletin of the International String Figure Society, vol. 1 (1994), p. 15. Voorhoeve, P. Catalogue of Indonesian Manus. Part 1: Batak Manus. With a contribution by Carl Shuster. The Royal Library, Copenhagen, 1975. Williamson, Ray A. and Farrer, Claire R., eds. Earth & Sky. Visions of the Cosmos in Native American Folklore. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1992. 文章来源: https://www.academia.edu/34798603/The_Continuous-Line_The_History_and_Roots_of_an_Ancient_Art_Form

理论 | 连续线:古代艺术形式的历史与根源(下) 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |