文化漫谈 |

您所在的位置:网站首页 › 赣州客家文化 › 文化漫谈 |

文化漫谈

|

▲客家先民首次南迁地——河南偃师 称谓由来 罗香林《客家源流考》说:“至于客家的名称由来,则在五胡乱华中原人民展转南迁的时候,已有‘给客制度’。《南齐书·州郡志》云:‘南衮州,镇广陵。时百姓遭难,流移此境,流民多庇大姓以为客。元帝大兴四年,诏以流民失籍,使条名上有司为给客制度。’可知客家的‘客’字,是沿袭晋元帝诏书所定的。其后到了唐宋,政府簿籍,乃有‘客户’的专称。而客家一词,则为民间的通称。‘客’的称谓,虽说由来已早,然其民系的系统构成,则当如上述的在五代以后。” 这是说客家的“客”字来源于东晋元帝时的“给客制度”,与唐宋时期政府簿籍中的“客户”一词也有关;民间在“客”后加“家”,通称“客家”;先有“客家”称谓,五代以后才形成客家民系。 而1987年出版的《民族辞典》对“客家”的解释是:“汉语广东方言称为‘恰卡’(Hakka),‘客而家焉’或‘客户’之意。” 陈美豪《思考与探索》(载于《客家民俗》1989年第一期)说:“由于客家人有强烈的祖先崇拜观念,不忘自己的祖先是‘夏家人’,有理由认为就是‘客家人’这种称谓的由来。” 陈修《“客家”称谓新说》(载于《嘉应大学嘉应师专学报》1989年第三期)说:“所谓‘客家’就是‘河洛’二字之音变,而记录语言者则‘依声托事’,误将‘河洛’以同音或近音字去代替写成‘客家’。所谓‘客家人’,即‘河洛人’,亦即从河洛地区迁从而来的。”

▲客家民居 五次南迁 第一次南迁是在秦始皇时代。公元前221年秦始皇统一中国后,为了政治和军事的需要,派兵60万人“南征百越”。南下的秦军,从闽粤赣边入抵揭岭(即揭阳山,今揭阳县北150里),直抵兴宁、海丰二县界。公元前214年,秦始皇再派50万兵丁“南戍五岭”(今两广地区)。这些兵丁长期“戍五岭,与越杂处”。秦亡后,两批南下的秦兵都留在当地,成为首批客家人。 第二次南迁是在东晋“五胡乱华”时期。当时,为了避难,一部分中原居民辗转迁入闽粤赣边区。稍后,由于南北对峙,又有大约96万中原人民南迁至长江中游两岸。其中一部分人口流入赣南,一部分经宁都、石城进入闽粤地区。 第三次南迁是在唐末黄巢起义时期。先是唐朝安史之乱,给百姓带来巨大灾难,迫使大量中原汉人南逃。唐末黄巢起义,又有大批中原汉人逃入闽粤赣区。如宗室李孟,由长安迁汴梁,继迁福建宁化古壁乡。固始人王绪、王潮响应黄巢起义,率光、寿二州农民起义军五千下江西,致使闽赣边一带人口激增。 第四次南迁是宋南渡及宋末时期。金人入侵,建炎南渡,一部分官吏士民流移太湖流域一带。另一部分士民或南渡大庚岭,入南雄、始兴、韶州;或沿走洪、吉、虔州,而后由虔州入汀州;或滞留赣南各县。南宋末年,元军大举南下,又有大量江浙及江西宋民,从蒲田逃亡广东沿海潮汕至海南岛。 第五次南迁是在明末清初时期。其时,生活在赣南、粤东、粤北的客家人因人口繁衍,而居处又山多地少,遂向川、湘、桂、台诸地以及粤中和粤西一带迁徙。这次大规模的迁徙,在客家移民史上被称作“西进运动”。四川的客家基本上来源于这次“西进运动”。当时四川人口因战乱、瘟疫及自然灾害锐减,清政府特别鼓励移民由“湖广填四川”。

▲客家各时期迁徙示意图

丘陵上的民族 ○ 客家之文化 客家语 客家语(Hak-kâ-ngî),简称客语(Hak-ngî),又称客话、客家话等,是汉语七大方言之一,是中国台湾的官方语言之一 、苏里南共和国的法定语言之一。 一般认为,南宋时客语便初步定型,但直到20世纪才被定名为客语。在语言研究中,客家语以广东梅州县为代表。 客家语不仅是客家人日常沟通的母语,还是客家民系的认同标志,不会说客语,即使有客家血统,一般也被视为客家后裔,而非客家人。

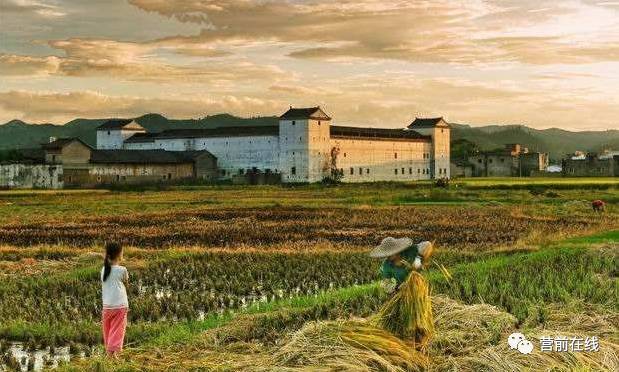

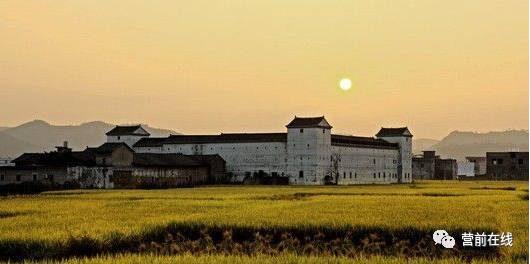

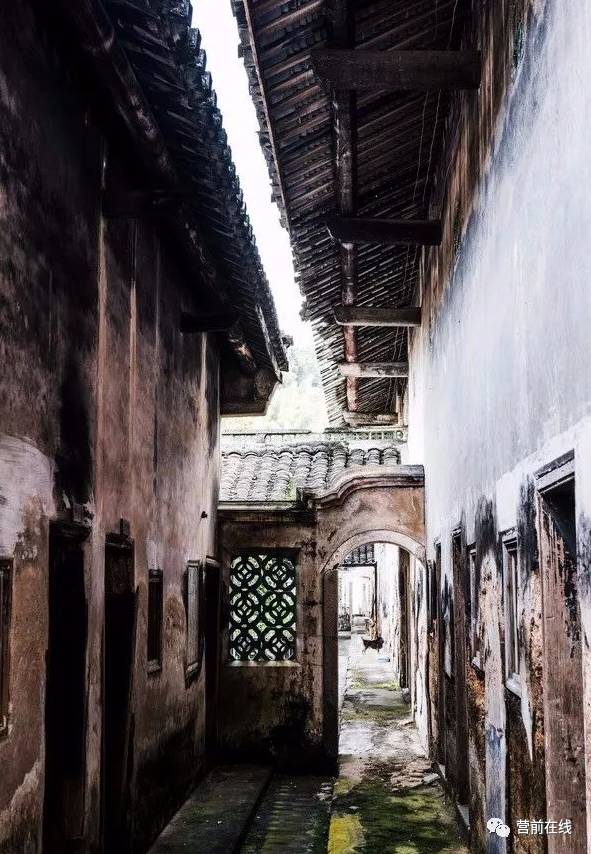

▲“广东河源—客家风·东江情”摄影作品金奖《母女俩》 客家民居 客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密大之中,当时不但建筑材料匮乏,狼才虎豹盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。 客家民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客居人的历史密切相关。 客家民居建筑综合起来主要有围龙屋、四点金、走马楼、五凤楼、土楼等,其中以围龙屋为最多,并最具“客”味。 围龙屋 围龙屋又简称围屋,其主要特点是后围建成马蹄,叫“围龙”,一般为一条围龙,甚至有多达二三条围龙的大型围龙屋。围龙屋是客家地区一种最普遍也是最具特色的民居建筑形式,是除客家地区之外看不见的。 围龙屋是用黏土夯成。外用短板夹筑,构成马蹄形;内用生土、石灰、糯米糖浆揉合,夹以竹片木条作筋骨,舂压夯打而成的。

▲磐安围围龙屋

▲梅县围龙屋 四点金 “四点金”(四角楼)是围龙屋的一种,一般布局为二堂、三堂二横组成,在两横屋前后两端,再高筑一间高于整座房屋的攒山式四方楼,俗称“炮楼”。 主要特点是在房屋的四角建有如近代炮楼式的高层建筑,楼四角均有了望孔和枪眼。

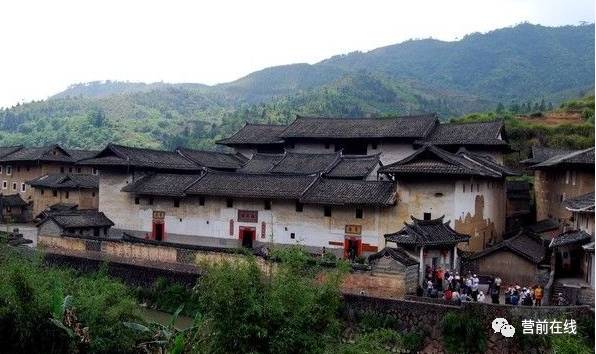

▲林寨四角楼 五凤楼 分布于闽、粤、赣山区,依山形而建,房基呈阶梯形,顶瓦呈层叠式,一般为五叠。 v从远处看,一层层的顶瓦飞檐,有如五只凤凰展翅一般故称“五凤楼”。

▲永定五凤楼

▲福建福裕楼(五凤楼) 土楼风情

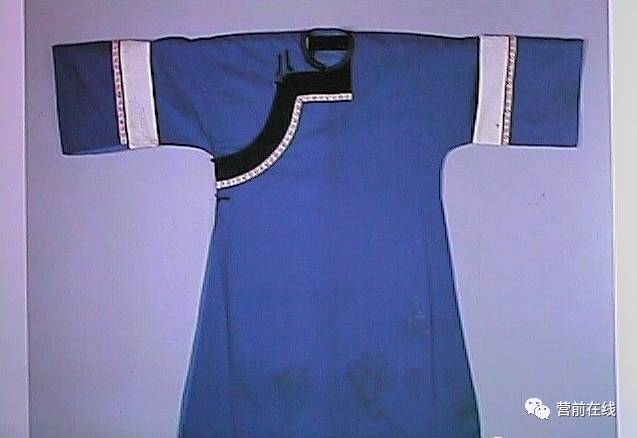

客家服饰 客家服饰历史悠久,据史料记载,唐末及两宋时期由于中原战乱南迁,客家先民把优秀的中原文化艺术、人情风俗带到了闽粤赣,并与当地土著风情文化不断交融,形成了由中原文化艺术元素为基础变化发展而来的文化艺术形式,客家服饰在这时期得到了较全面的充分的传承、发展,创造了以简洁大方、舒适耐磨的客家服饰,成为客家传统文化艺术宝库当中的奇葩。 客家服饰的种类繁多,客家人称衣服为“衫裤”。“衫”指上衣,裤指下衣。“上穿大襟衫,下着大裆裤”是客家人最常见的衣着打扮。大襟衫是客家人男女老少最常穿的上衣。除了大襟衫之外,客家人也穿对襟衫。与上衣相关联的,就是围裙。 客家人的围裙裙身上及胸口,下至膝盖,常用一块花色耐脏的单布做成,多为客家女子劳作时穿着。严格说来,围裙并不是上衣,一般不可单用,常穿于大襟衫表面,为劳作时防止弄脏衣衫而穿戴的附属服饰,帽子也是衣服的一部分。 客家传统服饰以妇女、儿童服饰最具特色,以客家蓝衫(大襟衫)、大裆裤、凉帽、冬头帕、围身裙、绣花鞋及鞋垫和绣花童帽等服饰为典型代表。

▲客家蓝衫

▲大襟衫

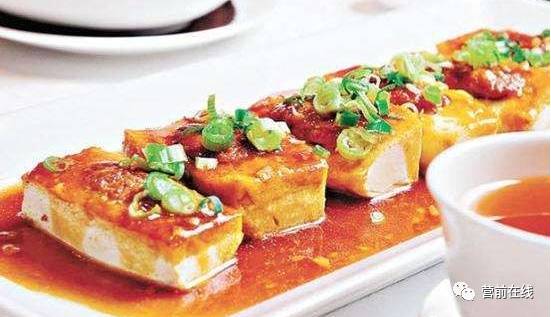

▲简洁朴实、宁静素雅的客家服饰 客家饮食 闽粤赣边境地区畲、瑶等氏族、部落的居民世代累积了与当地气候、地理环境相适应的饮食经验。为了生存和发展,从北方平原地带迁徙到南方丘陵山区的客家先民吸取当地的饮食经验,并结合中原饮食文化,逐渐形成了新的烹制技法和饮食理念。伴随着客家民系的形成,独具风格的客家民系的饮食文化也逐渐成形。 客菜有“无鸡不清,无肉不鲜,无鸭不香,无肘不浓”的说法,因此,早已形成的菜肴特色乃得以保留和延续,此外,还与东江封闭的交通环境有关,粤东属山区,交通不便而少受外界影响,从而使客家菜在较长的时间里自我成型,自我演变而自成一家。 传统客家招牌菜是:梅州盐焗鸡、酿豆腐和红烧肉。

▲盐焗鸡

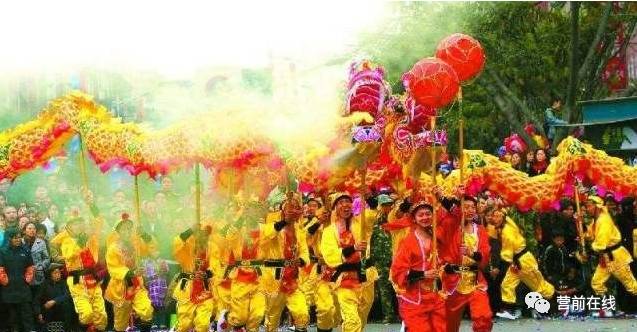

▲酿豆腐 客家风俗 福建省三明市地方史志办公室吕清玉在《客家文化与中原文化之比较》一文中指出,客家先民是中原汉人,其文化与中原文化有着血肉联系,存在着相当大的一致性。至今客家人仍基本保留中原风俗,表现在过年过节,人生礼仪等方面。 中原风俗一大特征是敬拜神灵,继承远古图腾崇拜传统遗风,祈祷神灵保佑。客家人逢年过节,操办喜丧事等都要敬拜。比如正月初一清晨即起来燃放鞭炮,俗称用天地炮迎神。在清明节时扫墓祭祖,在端午节时开展纪念屈原的划龙舟活动,中秋节祭月神。农历十二月二十三为送灶神,一般民众都是求灶神讲好话,祈盼上天保佑。至今三明等客家地区也仍流行此风。 中原风俗另一大特征是崇祖重礼,客家人祭祖是古代中原标准的礼俗,极为隆重又经常,每逢过年过节,全族人欢聚一堂,杀猪宰羊,祭祖序辈,瓜分胙肉,畅叙天伦之乐。中原礼仪之乡习俗在客家人生活中表现在人生礼仪、逢年过节、生育、通礼、祝寿等方面。礼尚往来、尊老爱幼、团结互助。近年,宁化石壁举办多次大型祭祖活动,海内外成千上万人参加。 但客家人有独特的迁徙历史,又有不同于中原汉民的政治、经济、社会生活背景,所以今天的客家文化又有别于中原文化,有自己独特的内容,即以中原汉族传统文化为基础而又浸染有地方特色的风俗习惯,又因客家人口众多,居住地域广大,形成了“十里不同风,百里不同俗”的特殊现象。虽然客家风俗丰富多彩、包罗万象,但仍基本保留中原特色。宋代使中国的城市文化达到了一个高峰,宋代的城市风俗也繁盛一时,这对客家风俗的形成产生了深远影响。

▲舞龙

纯朴、睿智、挚孝、团结 ○ 客家之精神 客家女的人文特质 徐旭曾作于清嘉庆十三年(1808)的最早的一篇记述客家历史与文化的文字《丰湖杂记》是这样赞美客家妇女的贤劳的: 客人妇女,其先亦缠足也。 自经国变,艰苦备尝,始知缠足之害,厥后生女不论贫富,皆以缠足为戒。自幼至长,教以立身持家之道。其于归夫家,凡耕种、樵牧、井臼、炊爨、纺织、缝纫之事,皆一身而兼之;事翁姑,教儿女,经理家政,井井有条,其聪明才力,直胜于男子矣,夫岂他处之妇女所可及哉!又客人之妇女,未有为娼妓者,虽曰礼教自持,亦由其勤俭足以自立也。 赣闽粤边山多田少,土瘠民贫,谋生不易的自然生态环境造成了这里“男外出,女留家;男工商,女务农”互补型的家庭模式。 妇女们在狭小的山沟盆地里“日出而作,日落而归”。 所谓“男耕女织”,在纯客家地区是不适用的。因此客家地区的妇女不缠足、不束胸,普遍形粗体壮,有独立生活能力。所以,客家妇女最突出的特点,就是罕见的天放劲健、贤劳俭朴。 由于贤劳俭朴已成为传统美德懿行,客家女子从小就受到严格的 “家头教尾”、“田头地尾”、“灶头锅尾”和“针头线尾”四项妇工的教育与培养,长期以往,客家女贤劳的人文特质就逐渐形成了。

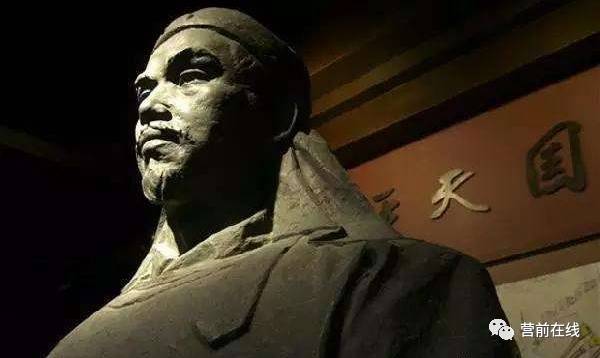

▲贤劳的客家女 客家精神概述 20世纪30年代,客家研究的集大成者罗香林在其大作《客家研究导论》中,对客家民系的特性作了较为详细的分析。据罗香林的描述概括言之,主要包括:其一为各家家人各业的兼顾与人才的并蓄;其二为妇女的能力和地位;其三为勤劳与洁净;其四为好动和野心;其五为冒险与进取;其六为简朴与质直;其七为刚愎与自用。罗香林既阐述了客家人的优良品格,也指出了其不足的方面,如“刚愎自用”等等。 随着客家研究的深入发展,近二十年来,“客家特质与客家精神”作为客家研究领域一个深层次的问题,越来越受到学界的关注。 在这一背景下,学者们进行了一些新的探索。 1996年,王东出版《客家学导论》一书,在这本专著里,专门辟出一节以概括客家文化的基本特质。书中在对客家文化的物质基础和社会土壤进行深刻分析的基础上,将客家文化的基本特质概括为“质朴无华的风格,务实避虚的精神,反本追远的气质”三个方面,并分别就其内涵进行了深刻阐述,可谓鞭辟入里。 2004年,世界客属第十九届恳亲大会在江西省赣州市举行。 在大会通过的《世界客属恳亲大会赣州宣言》中,将客家精神概括为“吃苦耐劳,开拓进取,崇先报本,和衷共济”十六字,获得海内外客家人的广泛认同。 有关对于客家精神这一主题的研究和探讨还有很多,得到的结果也都不一而足,但基本可以覆盖纯朴、睿智、挚孝、团结这四个品质。 客家人与中国近代史 日本学者山口县造在《客家与中国革命》一书中对客家人的革命性是这样评价的:“翻开数百年之中国历史,没有一次政治变动,是与客家人无关的。 ……没有客家人,便没有中国革命,换言之,客家的精神,是中国革命的精神。 ”这一段话虽然讲得未免绝对,不可能没有客家就没有中国革命。 但是他说到了中国近代史上一个重要事实,即客家人在中国近代革命中发挥了非常重要的作用。 中国近代史上的第一次革命高潮——太平天国运动是由客家人掀起的。 太平天国运动的发动者洪秀全的老家在广东花县,他科举失利后,创立拜上帝教,从广东到广西,于1851年在广西金田起义。广西金田是客家人的聚居地,所以太平军主要将领和队伍基本成分是客家人,这一点学术界已经作了很多研究,没有多少疑议。太平军从金田向北进发,一路招收部队,很多客家人参加。夺取南京,建立政府,当时称为“天京”。维系了十多年,天京陷落,洪秀全的儿子率余部最后逃回到客家地区。幼天王在赣南盘旋了一个多月,最后在石城被捕。太平天国从起义到失败与客家地区都有关系,而且组织者大部分是客家人。

▲洪秀全石像 第二次革命高潮是“辛亥革命”,领导人孙中山是客家人,关于这一点学术界曾经有争论。 上世纪四十年代,客家研究泰斗罗香林撰写了《国父家世源流考》,③根据孙氏族谱及其它史料,详细论证了孙中山先祖从赣南宁都,迁到宁化石壁,再迁到广东紫金的过程及其客家身份,为学术界所认可。1964 年,罗香林又发表《国父家世源流再证》论文,④进一步确证了孙中山的客家后裔身份。孙中山手下的廖仲恺、何香凝、邓演达等重要成员都是客家人。

▲孙中山 上述太平天国和辛亥革命这两次革命高潮,客家人均发挥了举足轻重的作用,这令中外人士和学术界为之瞩目和震惊!客家人的革命性强,还表现在共产党领导的新民主主义革命。共产党革命的创始人朱德、叶剑英、叶挺等一大批革命者都是客家人。 客家人的革命性,毛泽东在井冈山时期似乎就有所认识,他在《井冈山的斗争》一文中说:“这种客籍人从闽粤边起,沿湘、赣两省边界,直至鄂南,大概有几百万人。客籍占领山地,为占领平地的土籍所压迫,素无政治权利。前年和去年的国民革命,客籍表示欢迎,以为出头有日。”毛泽东的这段话,就是讲的客家人的革命性。客家地区贫穷,穷则革命;客家人受压迫,则容易激起反抗情绪。正是因缘于此,第二次国内革命战争时期,中国共产党在客家人聚居的赣南和闽西建立起当时全国13块革命根据地中面积最大、人口最多的一块根据地,即“中央革命根据地”,亦称中央苏区。 客家人的革命精神,我想这是和客家团结奋进、锐意进取、不忘先祖的客家精神离不开。 结语 荜路挑弧展转迁, 南来远过一千年。 方言足证中原韵, 礼俗犹留三代前。 已亥杂诗 黄 遵 宪 编者来自广西为数不多的纯客家县——陆川县,自小就生活在客家文化氛围中:用客家话沟通、说“猪脷”不说“猪舌”(“舌”与“蚀本”的“蚀”谐音,蚀本就是亏钱的意思)、喊“姐婆”不喊“外婆”、喝满月酒、看添灯(“添丁”之意)、过冬至节、看舞狮等等。 客家文化本是中华民族丰富多彩的文化库中的一员,但随着现代流行文化的推行,根植于山区、农耕的客家文化也因现代人们生活方式的改变而出现了不同程度的改变和消逝,我的家乡也是如此。虽然我的家乡以客家人为主,但实际上田间地头见不到着蓝色大襟衫的劳作妇女,而节日、风俗也省去了许多礼节,而与大众并无二致。而从家乡人身上,能够表明客家身份最明显的也不过是一口客家话,但也有听闻这一代年轻人为了能让孩子更好的适应普通话语境而有意不让孩子学习客家话…… 当然,时代在不断发展,让现代文明去适应传统文化毕竟不太现实,但保护、传承传统文化不代表故步自封、封闭守旧。我们从一出生开始,就在寻求自己的定位,定义自己,寻找自己的价值和存在的意义;而我们所接受的文化、知识,我们的经历,构成了自我定义的一部分,影响着我们人生观、价值观和世界观的塑造。传统文化固然有其落后、跟不上时代进步的地方,但传统文化中优秀的精神和理念,比如客家文化、客家精神所倡导的团结奋进、勤俭节约的品质,也是是构成我们精神支柱、个人品质的重要来源。 传统文化塑造了我们父辈、祖辈的精神家园,而我们也在保护、传承传统文化中,寻找到自己的文化、身份认同,精神世界的归属,定义“本我”和“超我”。 参考文字: 百度百科 罗勇.《客家人文特质与客家精神述要》 开封日报《客家风俗 根在中原》 …… 由陈定宇精心编辑 ID:yingqianzaixian ,返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】