之间与之外 |

您所在的位置:网站首页 › 贡布里希的画 › 之间与之外 |

之间与之外

|

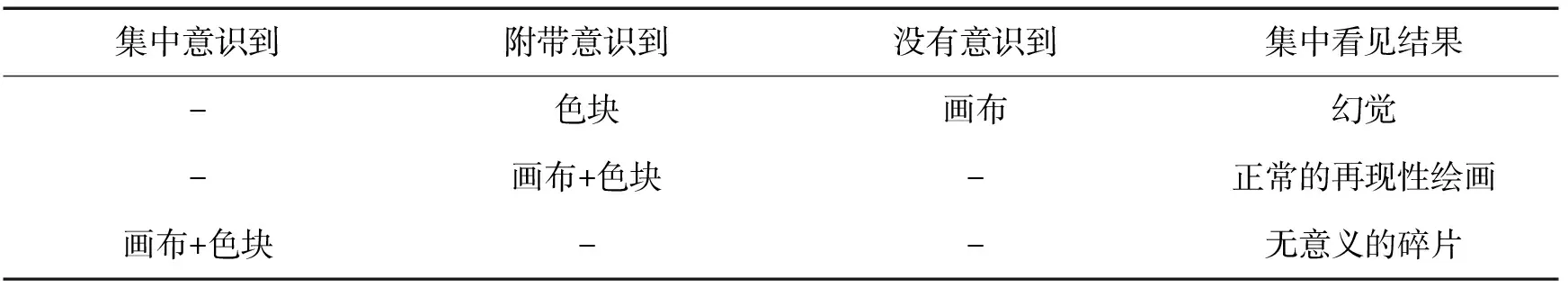

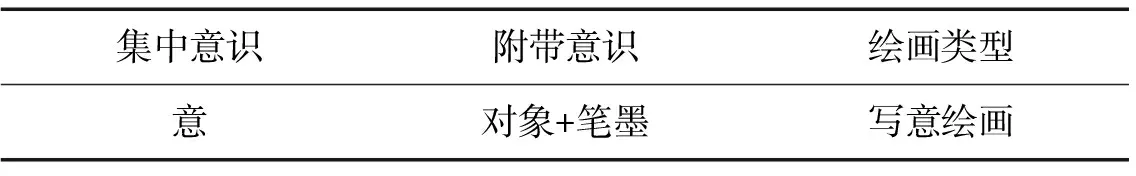

彭 锋 (1.北京大学 艺术学院, 北京 100871;2.北京大学 美学与美育中心, 北京 100871) 绘画是一门古老的艺术。然而,学界对于绘画的哲学研究一直没有大的进展,大致没有脱离古希腊哲学家确立的模仿说。相比较而言,关于绘画的历史研究则丰富得多。美术史著述汗牛充栋,绘画哲学著述屈指可数。但从20世纪中期开始,这种情况有了变化,关于绘画的哲学研究有了重要推进,其中沃尔海姆(Richard Wollheim)的“双重性”(twofoldness)或者“双重”(twofold)理论作出的贡献尤其重要。我们可以将沃尔海姆等人引发的这种研究称为当代绘画哲学。不过,当代绘画哲学研究始终局限在西方绘画的领域之内,研究者没有涉及中国绘画尤其是文人写意绘画这种特别的类型。如果能够将写意绘画纳入当代绘画哲学中来考察,就会发现“双重性”理论与“似与不似之间”可以构成对话关系。这种跨文化美学研究或者比较艺术学研究,不仅可以丰富和推进当代绘画哲学研究,而且可以加深对传统写意绘画的理解。 一、看作、看出与双重当代绘画哲学的源头可以追溯到贡布里希(E. H. Gombrich)。1956年贡布里希在美国国家美术馆做了一个讲座,题目是“艺术与错觉”,讲稿于1960年出版。贡布里希在讲座中详细阐述了人们对绘画的视觉经验是如何发生的,其中讲到两种不同的视觉经验:一种是近看,看见绘画的色块和笔触;一种是远看,看见绘画的形象。绘画能够给人两种不同的视觉经验并不是贡布里希的发现,在他之前就有人察觉到这种现象。比如,弗莱(Roger Fry)就发现绘画的形式与内容是可以区分开来的,而且对它们的观看不相兼容(1)Roger Fry,Transformations: Critical and Speculative Essays on Art,London: Chatto and Windus, 1927, p.23.。不过,弗莱的目的不是解释对绘画的视觉经验,而是为对绘画形式的观看的正当性和优先性辩护,因此形式与内容的不相兼容性也就没有得到特别的强调,而且他承认在某些作品中它们是可以相融或者说化合的(2)Roger Fry,A Roger Fry Reader,Chicago: The University of Chicago Press, 1996, pp.387-388.。正因为如此,尽管弗莱有类似的思想,但与本文研究的问题关系不大。为了强化两种观看的不相兼容,贡布里希采用了维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)在《哲学研究》(PhilosophicalInvestigations) 中用鸭兔图来讲述的“看作”(seeing-as):“我们既能把这幅图看作兔子,又能看作鸭子。发现这两种解读并不困难。要说明从一种解释切换到另一种解释时究竟发生了什么就不那么容易了。……的确,我们能够越来越快地从一种解读切换到另一种解读;我们看见鸭子时也会‘记得’兔子,但是我们对自己观察得越仔细就越会发现不能同时经验到非此即彼的两种解读。”(3)E. H. Combrich,Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation,London: Phaidon, 2002, pp.4-5.贡布里希在注释中提到了维特根斯坦和他的《哲学研究》,见E. H. Combrich,Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation,p.335. 接着,贡布里希用克拉克(Kenneth Clark)关于他观看委拉斯凯兹(Diego Velázquez)的《宫娥》的奇特经验,将观看鸭兔图的经验与观看绘画的经验对接起来。“他想观察在他退后过程中画面上的笔触和色块自身转变为一个变容的现实景象时究竟发生了什么。但是,无论他怎样进进退退地尝试,都不能同时看见两个景象,因此他始终无法得到究竟是如何发生的问题的答案。”(4)E. H. Combrich,Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation,p.5.贡布里希说的两种景象,一种是笔触和色块,一种是现实图像。我们可以采用沃尔海姆的说法,将前者简称为绘画媒介,将后者简称为绘画对象。于是,鸭兔图中非此即彼的兔子和鸭子,就变成了绘画中非此即彼的媒介和对象,在我们的观看经验中它们都是不能同时被看到的。至于绘画为什么会给我们这种神奇的经验,贡布里希并没有给出明确的答案。 沃尔海姆最初也接受贡布里希的“看作”说,不过他很快就发现情况并非如此,我们对绘画的经验不是“看作”,而是“看出”(seeing-in)。换句话说,我们不是将绘画要么看作媒介,要么看作对象,而是从媒介中看出对象。显然,对绘画的这种经验是从鸭兔图经验中体会到的“看作”无法解释的。尽管贡布里希强调我们事实上并没有把鸭兔图看作真的兔子或鸭子,但他并没有阐明在画面上看见的兔子或鸭子与看见真的兔子或鸭子之间存在的不同,他甚至没有意识到这里的不同有多么重要。同时,在画面上看见的笔触和色块根本就不是“看作”,而就是看见。我们不是把笔触看作笔触,把色块看作色块,而就是看见笔触和看见色块。因此,无论是对绘画对象的经验还是对绘画媒介的经验,都不符合贡布里希所说的“看作”。如果采用沃尔海姆的“看出”理论,将我们对绘画的经验理解为从媒介里看出对象,就既能解释从画面上看见对象与面对面看见对象的不同,又能解释对媒介的经验是看见而不是看作。画面上的对象是从媒介里浮现出来的,真实的对象则不是。沃尔海姆说:“适合于再现的观看允许同时关注到被再现者和再现,同时关注到对象和媒介,因此例示的是看出(seeing-in),而不是看作(seeing-as)……”由于是同时关注到绘画的对象和媒介,因此恰当的绘画观看即“看出”中存在“双重性”。在贡布里希所说的“看作”中,由于是将绘画要么看作是对象,要么看作是媒介,换句话说,看作对象时看不见媒介,看见媒介时看不见对象,每次观看都只看见绘画的一个方面,因此不存在“双重性”。沃尔海姆明确指出,如果按照贡布里希的“看作”理论,“在对再现性图像的观看中,我不可能有这种双重感知”(5)Richard Wollheim,Art and Its Object,Cambridge: Cambridge University Press, 1980, pp.142、214.。 “双重性”只有在“看出”中才会存在,而且只发生在针对再现性图像的视觉经验中,在面对面看见真实事物中没有“双重性”,因此“看出”和“双重性”成为我们理解再现性图像的视觉经验的关键。尽管沃尔海姆没有将再现性图像等同于绘画,但是绘画是人类有意制作的再现性图像。我们从墙上的一块污渍中可以“看出”一个小男孩,但墙上的污渍不是我们为了“看出”小男孩而有意制作的,因此不是典型的“看出”和“双重性”案例(6)沃尔海姆承认,他给出的从自然现象中看出某种东西的例子可能有误导性,如在墙上的污渍中看出一个小男孩,在上霜的玻璃上看出一个舞者,在高耸的云朵中看出一个躯干或者一个伟大的瓦格纳式的指挥。见Richard Wollheim,Painting as an Art,London: Thames and Hudson, 1987, p.62.。沃尔海姆的“看出”和“双重性”理论针对的是绘画,他力图揭示我们对绘画的视觉经验究竟是怎么回事。 二、绘画的类型在对绘画的视觉经验的把握上,沃尔海姆的“看出”的确比贡布里希的“看作”准确,“双重性”是人们对绘画的视觉经验的典型特征。但是,沃尔海姆并没有清晰地阐释“看出”的发生机制,没有对“双重性”是如何运作的作出明确的解释。对于只可意会不可言传的“看出”和“双重性”,波兰尼(Michael Polanyi)的身心关系理论发挥了它的解释威力(7)Michael Polanyi, “What Is a Painting?”The American Scholar,39(4), 1970.。鉴于我在《从博兰尼的默识理论看中西绘画》一文中已初步介绍了他的身心关系理论及其在对绘画的视觉经验研究中的运用,这里就不再赘述(8)彭锋:《从博兰尼的默识理论看中西绘画》,《文艺研究》2004年第4期。“博兰尼”现统一译为“波兰尼”。。波兰尼的核心观点是:对于绘画的双重感知是由源自心灵的集中意识和源自身体的辅助意识或者附带意识共同构成的。我们在集中意识到画面上的对象时,还附带意识到它的媒介,也就是画布和色块,从而阐明了对绘画的双重感知经验的发生机制。我们是从画布的平面上和色块中看出对象的,这与我们面对面看见对象不同。我们在绘画中看着对象时,还附带看着画布和色块,我们面对面看见对象时就没有这种附带意识。为了阐明对绘画的观看是集中意识和附带意识合作的结果,波兰尼区分了三种情形(见表1):(9)Michael Polanyi, “What Is a Painting?”The American Scholar,39(4), 1970.

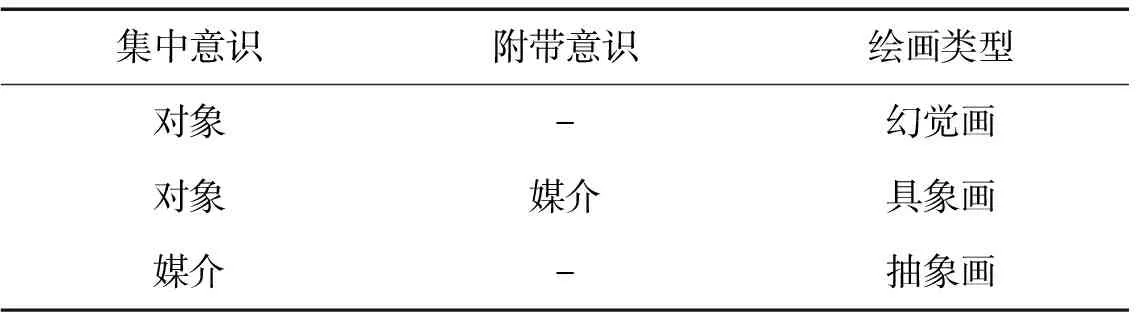

表1 波兰尼的分类 波兰尼把波佐(Andrea Pozzo)在罗马圣依纳爵(St. Ignazio) 大教堂拱顶上画的天顶画视为“幻觉”的典型。这幅巨大的、全覆盖的天顶画有一种神奇的效果,它要求观看者必须站在走道的中间观看,离开中心点观看,画面就会变形,就像我们面对面看见事物的经验一样。我们在真实的空间里观看事物,看见的景象会随着观察点的变化而变化,波佐的天顶画也有这种神奇的效果,仿佛造出了一个真实的空间。波兰尼的解释是,由于教堂的高度和波佐的设计,我们在观看这幅天顶画时不能附带意识到它在平面上。 “正常的再现性绘画”的典型被授予委拉斯凯兹的《宫娥》,由此波兰尼把他的研究与贡布里希、克拉克和沃尔海姆等人的研究联系起来。波兰尼引用了克拉克的报道,基本同意沃尔海姆的分析,只不过认为沃尔海姆的论述不够清晰。尽管《宫娥》也能制造强烈的幻觉感,但它能够让观察者始终意识到它是一幅绘画,因为不管观察者如何变化视角,他看见的画面上的景象始终保持不变;其中原因在于观察者始终能够附带意识到画布的存在,画面景象的纵深遭到画布平面的抵制,因此不能产生波佐天顶画那样的幻觉效果,从而与面对面观看真实事物的经验区别开来。 波兰尼用注释的形式对“无意义的碎片”做了这样的说明:“集中看见画布加色块可以是一幅抽象画,可以通过逐步扩大绘画中的平面部分来实现从具象画向抽象画的转变。”(10)Michael Polanyi, “What Is a Painting?”The American Scholar,39(4), 1970.尽管波兰尼没有将抽象画列入表格,但鉴于抽象画可以等同于“无意义的碎片”,我们就用抽象画来代替“无意义的碎片”。 于是,我们可以看到,波兰尼的表格实际上区分的是三种绘画类型。他之所以没有将幻觉画和抽象画列入表格,是因为他的目的不是分类,而是阐述我们对正常的再现性绘画的视觉经验。就波兰尼采用的术语也可以看出,只有再现性绘画是正常绘画,幻觉画和抽象画都不“正常”,因而都不算是好的绘画。波兰尼甚至没有看到波佐在制造幻觉效果方面的良苦用心,认为没能让观看者意识到画面的平面是那幅天顶画的失误。当然,波兰尼更没有看到现代画家在抽象探索方面所做的贡献,认为抽象绘画不过是“无意义的碎片”而已。尽管波兰尼对具象绘画的正统地位的维护有些荒谬,但是他的研究对于我们澄清绘画的不同类型很有启发。在把他的表格简化并采用沃尔海姆的术语后,三种绘画类型的区别就清晰地呈现出来了(见表2):

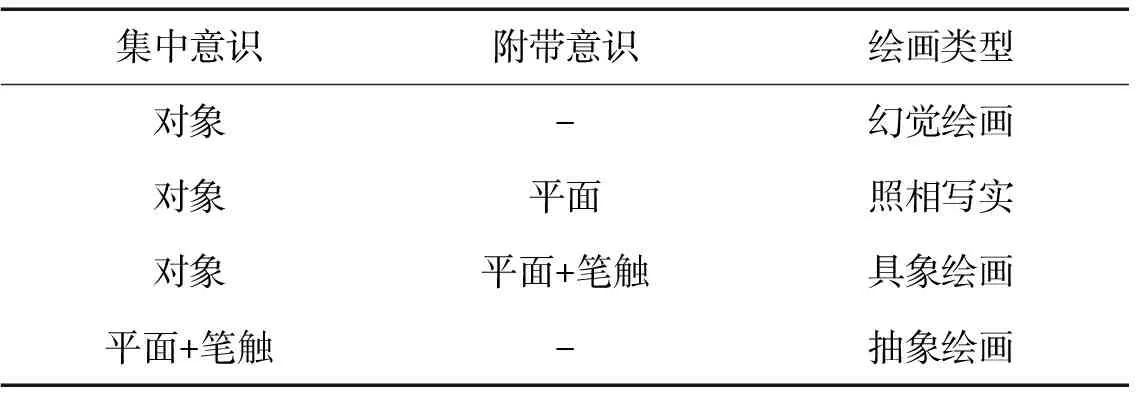

表2 波兰尼分类的简化 从表2中可以看出,只有具象画具有“看出”和“双重性”特征,幻觉画的视觉经验如同面对面看见真实事物的经验一样,抽象画则如同直接看见颜料一样,当然这只是在极端意义上的理论性概括。幻觉画在实际上有可能不能产生那么强烈的幻觉效果,抽象画在实际上有可能不是毫无形象(11)沃尔海姆认为抽象绘画也存在“双重性”,他认为再现性绘画既可以是具象的,也可以是抽象的。具象再现性绘画再现诸如“小孩”“舞者”“躯干”等具体对象,抽象再现性绘画再现诸如“不规则体”“面”“空间”等非具体对象。“大多数抽象绘画都展示形象,或者换句话说,我们在面对它们时被要求有一种这样的经验:它既是对有痕迹的表面的关注,也涉及对深度的意识。”这种抽象画是再现性的,对它们的经验具有双重性。但是,正如沃尔海姆自己承认的那样,有些抽象画,比如纽曼的抽象画,对它们的经验就不一定具有双重性。因此,我认为沃尔海姆对抽象绘画具有“双重性”的辩护不太成功。沃尔海姆的观点和引文见Richard Wollheim,Painting as an Art,p.62.。然而,这些实际上的变量,不会影响上述绘画类型区分在理论上的正确性。 三、厚双重性与薄双重性维尔德曼(Johan Veldeman)赞同沃尔海姆的“双重性”理论,不过他发现“双重性”还可以细分为“薄双重性”(Thin Twofoldness)和“厚双重性”(Thick Twofoldness)(12)Johan Veldeman, “Reconsidering Pictorial Representation by Reconsidering Visual Experience,”Leonardo,41(5), 2008.。简要地说,“薄双重性”是所有图像的条件,“厚双重性”是某些绘画的审美追求。借用波兰尼的术语来说,图像的媒介可以区分为两部分:一部分是画布的平面,一部分是笔触和色块。正如格林伯格强调的那样,平面性是绘画的独特特征,绘画凭借平面性得以与建筑和雕塑区别开来(13)Clement Greenburg, “Modernist Painting,”The Collected Essays and Criticism Vol.4,Chicago: The University of Chicago Press, 1993, pp.85-93.。只要是绘画或者图像,就都具有平面性,无论是在画布上、木板上、宣纸上还是其他什么媒介上。总之,平面性是图像赖以成立的基本条件。 然而,不是所有的图像都有明显的笔触和色块。委拉斯凯兹的《宫娥》有明显的笔触和色块,不是因为他技术粗糙或者有所欠缺,他完全可以做到将画面打磨得更加光滑,将笔触和色块都隐含到形象里去。他之所以留下笔触,很有可能是出于审美趣味上的考虑。他之所以采取粗略的大笔触,绝对不是因为技术欠缺或者省时省力,相反是为了显示自己的技艺高超,或者是为了像文人画家那样用逸笔草草来表明自己不落俗套,或者是为了给观众远近两种不同的经验来增强观画的戏剧性效果,等等。总之,委拉斯凯兹的粗略笔触和大色块不是缺点,而是有意识的审美追求(14)关于委拉斯凯兹《宫娥》的初步研究,见彭锋:《〈宫娥〉的再现悖论及解决》,《读书》2018年第6期。。 于是,我们有了两种绘画:一种是具有“薄双重性”的绘画,一种是具有“厚双重性”的绘画。波兰尼所说的“正常的再现性绘画”其实只是具有“厚双重性”的绘画,他没有分析出具有“薄双重性”的绘画。由于“薄双重性”是所有图像具备的特性,换句话说只要是图像就一定具有“薄双重性”,因此“薄双重性”不会成为审美追求的目标。然而,让绘画仅仅体现“薄双重性”并不是一件容易的事情。随着摄影技术的发明,照片以一种前所未有的纯粹度展示了“薄双重性”。在不断追求创新的压力的驱动下,艺术家们创造了一种像摄影一样的绘画,即照相写实,也称之为超级写实或极限写实。这种绘画就像照片一样,我们能够意识到它的形象在平面上,但是看不到任何笔触,从而以绘画的形式展示了纯粹的“薄双重性”。比如,在冷军的极限写实作品中,我们就看不到任何笔触。然而它又不是照片,当然也不是真的人或物,而是一种反绘画性的绘画。于是,在幻觉画与具象画之间,有了一种新的绘画类型。由此,我们的表格需要增加一栏,相应地,“媒介”也需要进一步区分为“平面”和“笔触”(见表3)。

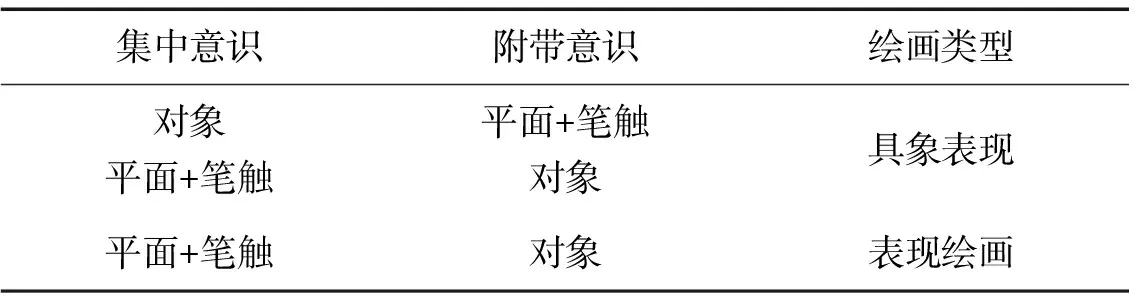

表3 幻觉绘画、照相写实、具象绘画与抽象绘画 需要说明的是,照相写实并不是一种审美追求,而是一种技术追求,一种技术极限的追求,相当于绘画领域高难度的杂技,或者具有技巧性的竞技比赛。 四、对称与非对称波德罗(Michael Podro)发现,无论是贡布里希还是沃尔海姆,当然还有波兰尼和维尔德曼,从我们的角度来看都是在为具象、再现或者写实绘画辩护,他们的绘画观念相对比较老旧,没有超出19世纪古典绘画的范围。对于古典绘画来说,绘画的对象始终是第一位的,媒介永远居于次要地位。因此,在古典绘画中,“双重性”或者“看出”是不对称的。绘画对象比绘画媒介重要,只能从媒介中看出对象,不能反过来从对象中看出媒介(15)Michael Podro, “Depiction and the Golden Calf,”Philosophy and the Visual Arts: Seeing and Abstracting,Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1987, pp.3-22.。 然而,波德罗发现,绘画的这两种因素可以是对称的,既可以从媒介中看出对象,也可以从对象中看出媒介。波德罗说:“在绘画过程的色块、空间和线条中看出形象与在被绘画过程再现的形象中看出绘画过程之间,存在一种对称性。”(16)Michael Podro, “Depiction and the Golden Calf,”Philosophy and the Visual Arts: Seeing and Abstracting,p.10.他以文艺复兴大师拉斐尔的素描和当代英国画家奥尔巴赫(Frank Auerbach)的作品为例加以说明。波德罗认为,在他们的作品中,我们既能从媒介中看出对象,又能从对象中看出媒介,因此这些绘画作品具有对称的双重性。 不过,如果仔细区分,波德罗所说的对称性可以有两种情形。一种是强对称性,即由一种绘画来完成的对称性,或者说在一种绘画中体现的对称性;另一种是弱对称性,即由两种非对称的绘画构成的对称性。拉斐尔的素描体现的是强对称性,奥尔巴赫的绘画体现的是弱对称性。弱对称性与其说是对称性,不如说是非对称性,一种与“正常的再现性绘画”中的非对称性相反的非对称性。在委拉斯凯兹的再现性绘画中,我们是从媒介中看出对象,对象为主,媒介为辅;在奥尔巴赫的表现性绘画中,我们是从对象中看出媒介,媒介为主,对象为辅。这两种绘画中的“双重性”都是非对称的,不过如果将它们合起来看,则表明“双重性”可以是对称的。 波德罗认为,拉斐尔的素描中就体现了明显的对称性。比如,在拉斐尔的素描《玛丽亚和孩子拿着书》(MadonnaandChildwithaBook)中,波德罗发现,“绘画的节奏和形象相互渗透。在这种情形中,我想说我们不仅在笔迹中看出形象,而且在形象中看出笔迹或者光与影的间隔。这就是我想说的在媒介与题材之间的对称关系(symmetrical relation)”(17)Michael Podro, “Depiction and the Golden Calf,”Philosophy and the Visual Arts: Seeing and Abstracting,p.9.。 在弗莱所说的那种采用书法式线条的绘画中也可以看出这种对称性,尽管弗莱没有使用对称性这种说法。弗莱对比了两种线条,一种是书法式线条,一种是结构式线条。结构式线条以造型为目的,线条隐含在形象之中。用沃尔海姆的话来说,我们是从线条中看出对象。用贡布里希的话来说,我们看见对象时就看不见线条。用波兰尼的话来说,我们集中意识到对象时还附带意识到线条。因此,用结构式的线条画出来的画,就是典型的“正常的再现性绘画”或者具象绘画。然而,书法式的线条不同,它并不隐身在形象之中,而是停留在纸面上;除了完成造型的任务之外,它同时还有自身的审美价值。弗莱说:“书法式线条是对一种姿势的记录,事实上,它是对那种姿势如此纯粹和完整的记录,以至于我们可以带着一种像追踪舞者运动一样的愉快来追踪它。它比设计的任何其他特质都更能够表现观念的气质和主观方面。”(18)Roger Fry, “Line as a Means of Expression in Modern Art (Continued),”The Burlington Magazine for Connoisseurs,34(191),1919. 与波德罗在具有对称性的素描中强调线条的客观表现性不同,弗莱强调的是书法式线条的主观表现性。所谓客观表现性,指的是线条在表现对象的某种特征方面所发挥的功能,比如用线条的节奏来表现物体形状的节奏。在这种情况中,线条的节奏和物体形状的节奏是相互渗透的,既可以从有节奏的物体形状中看出有节奏的线条,也可以从有节奏的线条中看出有节奏的物体形状。所谓主观表现性,指的是线条在表现画家的某种主体特征方面所发挥的功能,比如画家的性情和精神状态能够通过书法式的线条表现出来。弗莱所说的这种书法式线条与传统写意绘画的关系似乎更为密切。不过,需要指出的是,波德罗在拉斐尔等人的素描作品中看到的那种具有对称性的线条,既不是弗莱所说的结构式线条,也不是弗莱所说的书法式线条,而是介于二者之间的某种线条,也就是我这里说的客观表现性线条。结构式线条完全掩盖在造型中,从对象的形象中已经看不出线条来了。书法式线条可以从对象的塑造中游离出来,表现画家的某种主观状态。波德罗所说的那种具有对称性的线条既可以从形象中看出来,没有完全隐身在形象的塑造之中;同时又不脱离形象,指向画家的某种精神状态。 波德罗认为,在拉斐尔的素描中观察到的那种对称性,在现代绘画中也有体现,并且它们之间的关系是连续的,不像大多数美术史家认为的那样,现代绘画与古典绘画之间存在明显的断裂。不过,我的看法与波德罗不同。我与多数美术史家的看法一样,认为这种断裂是存在的。事实上,在具有强烈表现性的现代绘画作品中,包括奥尔巴赫的作品在内,我们看到的与其说是一种对称性,不如说是另一种非对称性,一种与波兰尼所说的“正常的再现性绘画”中的非对称性相反的非对称性。后者是从媒介中看出对象,前者是从对象中看出媒介,这两种绘画加在一起才能构成绘画的对称性。这种表现性绘画在文艺复兴时代根本就没有出现,直到19世纪末20世纪初它才展现出来。正如弗莱观察到的那样,古典绘画与现代绘画代表两种完全不同的美学,即再现美学与表现美学。“整个19世纪都在孵育这两种不同的美学之间的斗争,直到这个新世纪它才破壳而出。”(19)Roger Fry, “Modern Paintings in a Collection of Ancient Art,”The Burlington Magazine for Connoisseurs,37(213), 1920.与旧的再现美学重视对象或内容相比,新的表现美学重视媒介或形式,通常也被称为形式主义美学。正如丹尼斯指出的那样:“一幅绘画——在它是一匹战马、一个裸体或者某个奇闻异事之前——在本质上是一个覆盖着按照某种秩序布满的色彩的平面。”(20)转引自Victor Arwas,Art Nouveau: The French Aesthetic,London: Andreas Papadakis, 2002, p.211.这种媒介优先的表现性绘画,差不多接近抽象绘画。抽象绘画,尤其是纯抽象绘画,是没有“双重性”的绘画,媒介背后没有隐含着对象,或者说形式媒介不是从内容形象中提炼出来的。表现性绘画尽管推崇形式媒介,但它们是从内容形象中提炼出来的,二者有着千丝万缕的联系。借用吴冠中的话来说,抽象绘画是断了线的风筝,表现绘画是不断线的风筝(21)吴冠中:《风筝不断线——创作笔记》,《文艺研究》1983年第3期。。 由此,在波德罗所说的对称性中,包含着两种绘画。一种是与具象绘画一道构成对称性的表现性绘画,它具有与具象绘画中的非对称性相反的非对称性。这就是波德罗在奥尔巴赫的绘画中看到的那种对称性,只不过我在其中看到的是另一种非对称性。另一种是自身就具有对称性的绘画,即波德罗眼中的拉斐尔的素描。波德罗认为,在拉斐尔的古典素描和奥尔巴赫的现代表现之间具有连续性,它们都体现了对称性。我认为它们之间是断裂的,拉斐尔体现了对称性,奥尔巴赫体现了另一种非对称性。然而,这并不意味着拉斐尔的对称性素描在现代绘画中没有继承者,与拉斐尔素描连续的不是奥尔巴赫的表现性绘画,而是具象表现绘画。经过司徒立和许江等人在中国美院近30年来的倡导和探索,具象表现在理论和实践上取得了丰硕成果,但是如果能够把它纳入这种框架中来讨论,具象表现的理论定位有可能会更加清晰。关于表现性绘画和具象表现绘画的结构,我们在表4中可以看到:

表4 具象表现与表现绘画 五、在什么“之间”我们在讨论弗莱的“书法式线条”时已经提到写意绘画,但是在上述分析出来的六种绘画中,没有一种能够涵盖写意绘画。的确,表现和具象表现似乎具有明显的写意特征,我曾经将写意绘画与它们等同起来(22)在近来的美术批评和展览中,出现了“意象油画”“写意油画”“中国表现”“中式表现”等概念,它们所指的绘画作品差不多一致,都是介于具象与抽象之间的绘画类型。由此可见,表现与写意或意象具有亲缘关系。包华石(Martin Powers)认为,西方现代表现性绘画受到到中国传统写意绘画的启示。包华石:《中国体为西方用:罗杰·弗莱与现代主义的文化政治》,《文艺研究》2007年第4期。。在《从博兰尼的默识理论看中西绘画》一文中,我把集中意识到色块和笔触、附带意识到对象的绘画确定为写意绘画。但是,如果仔细分析,还是能够发现写意绘画与表现性绘画和具象表现绘画之间的明显区别。 对于写意绘画,我们经常用“之间”来描述它的审美特征,其中以齐白石的这种说法流传最广:“作画妙在似与不似之间, 太似为媚俗, 不似为欺世。”(23)王振德、李天庥:《齐白石谈艺录》,郑州:河南美术出版社,1996年,第70页。这里的“之间”与西方当代绘画哲学中讨论的“双重性”非常接近。遗憾的是,“之间”一直没有成为中国美学的主题,因而没有得到集中的研究和阐释,直到朱利安(François Jullien)发表一系列著作后,“之间”才开始引人注目。 在《大象无形》中,朱利安集中阐述了中国绘画对“之间”的表达。朱利安认为,中国绘画追求的既不是“真”,也不是“美”,而是“生”(24)朱利安:《大象无形:或论绘画之非客体》,郑州:河南大学出版社,2017年,第478页。。就西方绘画不是追求“真”就是追求“美”来说,追求“生”的中国绘画的确非常不同。这里的“生”表现为处于抽象(天)与具象(地)之间因而变动不居的“象”。对于《易经》中的“象”,朱利安做了这样的解释:“因为‘象’这个词在那里还指出现在天空中的星辰,即希腊意义上的‘现象’,从而对应着在大地上现实化并变得不透明的种种形式(形);然后,根据这些实体(instances)的等级,它更抽象地意味着更为初始化和结构化、尚未完全被明确的构形(configuration)阶段(天),其后是更为物质化、实现得更充分的具体化(concrétion)阶段(地)。”(25)朱利安:《大象无形:或论绘画之非客体》,第462页。由于中国艺术的对象是处于生生化化之中的“象”,而不是“美”或者“真”,因此“在中国,画家、诗人皆不描绘清楚分明、无稍间断的特征。实际上,他们的这种状物方式并不是为了更清晰地展现事物,从而唤起它们的在场;他们在‘有’‘无’之间状物,把事物画得既存在又不存在:既在场又缺席,半晴半阴,似晴似阴”(26)朱利安:《大象无形:或论绘画之非客体》,第18-19页。。 为了阐明中国绘画把事物描绘得似有还无的特性,朱利安引用了钱闻诗的这段话:“雨山晴山,画者易状。惟晴欲雨,雨欲霁,宿雾晚烟,既泮复合,景物昧昧,一出没于有无间难状也。”(27)俞剑华编著:《中国古代画论类编》上册,北京:人民美术出版社,2004年,第84页。对于钱闻诗这段话的深意,朱利安做了这样的解释: 中国画家不注重描摹清晰分明的状态,如截然对立的雨天或晴天,而注重描绘变化,他在清晰分明的线条之外,在世界的本质转变中把握世界。因为,甚至双方在互相排斥时,一方都暗示着另一方;在另一方即将展现时,一方尚在悄悄地进行。透过布满视野的雨幕,我们由那渐渐显露的光亮预感到,这晦暗的天色即将明朗;同样地,晴日也不会迟迟不肯显出某些变化的预兆。(28)朱利安:《大象无形:或论绘画之非客体》,第14页。 不可否认,朱利安有许多精彩的洞见和表述,但是将“之间”理解为阴晴之间是有问题的,如果他把有无之间理解为阴晴之间,那么问题就更大了。如果自阴入晴或者自晴入阴的风景能够表现“之间”的话,那么这跟西方艺术对动感的表现就没有什么本质区别。比如,宗白华曾经谈到罗丹雕塑对动态的表现,他转引罗丹的话说: 你们问我的雕刻怎样会能表现这种“动象”?其实这个秘密很简单。我们要先确定“动”是从一个现状转变到第二个现状。画家与雕刻家之表现“动象”就在能表现出这个现状中间的过程。他们要能在雕刻或图画中表示出那第一个现状,于不知不觉中转化入第二个现状,使我们观者能在这作品中,同时看见第一现状过去的痕迹和第二现状初生的影子,然后,“动象”就俨然在我们的眼前了。(29)宗白华:《宗白华全集》第1卷,合肥:安徽教育出版社,1994年,第328页。 这种“从第一个现状转变入第二个现状”的“动”与朱利安讲的由阴入晴或者由晴入阴之间的“动”基本一致,它们都是客观事物的“运动”,不是中国美学中讲的“生动”(30)关于“生动”与“运动”的区别,见彭锋:《宗白华美学与生命哲学》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2000年第2期。。对“运动”最好的表达方式是摄影,尤其是摄像,而不是绘画和雕塑。如果画家的目的是要表现阴晴之间的风景,对他来说最重要的可能既不是锤炼技艺,也不是提高境界,而是等待出现这种天气的机会。更具讽刺意味的是,如果画家能够把阴晴之间的风景准确地描绘出来,尽管这项工作有些困难,但它也没有什么艺术性,因为它是写实的,它并没有给艺术家多少创造性的空间。中国绘画追求的“之间”,不是客观事物中的“之间”,不是客观事物运动过程中出现的“之间”,不是阴晴“之间”。钱闻诗的那段话,可能只是一种比喻式的或者启发式的表述,如果只是从字面上来理解,估计会失之毫厘谬以千里。 如果借助沃尔海姆的“双重性”来理解“之间”,就不会将它理解为客观对象的某种状态。在沃尔海姆的“双重性”中,两个元素是非常清晰的,即绘画的对象与绘画的媒介。“之间”体现为对象与媒介之间,换句话说,体现为被描绘对象与描绘之间,而不是被描绘对象的两种状态之间。就中国画来说,就是对象与笔墨之间。齐白石所说的“似与不似之间”,说的是绘画既“像所画对象”又“不像所画对象”。“像所画对象”比较好理解,以齐白石画虾为例,“像所画对象”意味着绘画看起来像虾。“不像所画对象”的确切所指比较难以确定,当然它可以意味着绘画看起来不像虾子。但是,不像虾又意味着什么呢?意味着像别的什么东西吗?比如像蟹、泥鳅、蜈蚣?显然不是。即使齐白石画的虾看上去像蜈蚣,也不宜将它当作再现了蜈蚣来解读,因为这不是齐白石的意图,齐白石没有想过要将虾画得像蜈蚣。“不似”除了否定地说“不像所画对象”之外,并不是肯定地说绘画象非所画对象,而是肯定地说绘画是笔墨,因为展示笔墨符合齐白石的意图。因此,齐白石所说的“似与不似之间”意味着对象与笔墨之间,当绘画看起来像所画对象的时候,它是“似”;当绘画看起来是笔墨的时候,它是“不似”。从这种意义上来看,构成“之间”的两种元素与构成“双重性”的两种元素基本一致,指的是绘画对象与媒介。“之间”不像朱利安理解的那样,指的是两种对象之间或者同一个对象的两种状态之间。中国画不是鸭兔图之类的戏法绘画,看上去既像兔子又像鸭子。中国画是让人在看见所画对象之外还要看见绘画本身。 六、写意与三重性明确了中国画追求的“之间”是在对象与媒介之间后,我们可以对照上述分析出来的几种绘画类型,看看中国画究竟属于哪种类型。由于中国画的范围很广,上述几种类型的绘画在中国画里似乎都能找到。尽管写意是中国画的独特特征,但中国画也追求幻觉效果。曹不兴落墨为蝇的传说,说明中国画可以制造以假乱真的幻觉效果。朱利安引述了瓦萨里在《名人传》里讲述的一桩轶事:小乔托在他的老师契玛布埃画的一幅肖像的鼻子上画了一只苍蝇,竟然骗得老师三番五次地驱赶。朱利安认为中西绘画中这两则关于苍蝇的轶事可以“完美地相印证”(31)朱利安:《大象无形:或论绘画之非客体》,第459页。。追求幻觉效果是画家的基本冲动,古今中外概莫能外。 然而,就像朱利安观察到的那样,中国绘画并没有像西方绘画那样在幻觉绘画上停留,不断研究制造幻觉的技术,而是走向了相反的道路,从对“形”的再现走向了对“意”的表达。在对“意”的表达方面,媒介比对象更为重要,因此中国画家不惧怕将笔墨裸露在纸上,甚至有意识地追求笔墨的在场。齐白石所说的“似与不似之间”,如果按照我的理解指的是媒介与对象之间,那么它就类似于具象表现绘画,代表对象的“似”与代表媒介的“不似”具有同等重要的地位。但是,中国画家并没有就此止步,而是发展出了类似于现代表现绘画的写意绘画。对于写意绘画来说,媒介与对象陷入了非对称状态,笔墨比对象更加重要。邹一桂依据笔墨将西方绘画贬为“笔法全无,虽工亦匠,故不入画品”(32)邹一桂:《小山画谱》,北京:中华书局,1985年,第43页。。与邹一桂相比,沈宗骞对笔墨的强调更是有过之而无不及,他说:“初学者,先看是笔不是笔。是笔矣,再看是墨不是墨。若不是笔墨,纵好局法,总不是画。苟是笔墨,多好少亦好,浓好淡亦好,不必胸罗万有,而能涉笔成趣,实笔墨之灵也。更得读破万卷,行逾万里,又当何如耶!”(33)沈宗骞:《芥舟学画编》,北京:人民美术出版社,2016年,第58页。 前文中比较波德罗和弗莱关于绘画线条的论述时,我指出一种是客观表现性的线条,一种是主观表现性的线条。中国画中的笔墨肩负着主观表现性和客观表现性两种功能。从客观表现性的角度来说,笔墨与“形”相互渗透、相互启发;从主观表现性的角度来说,笔墨与“意”相互渗透、相互启发。如此一来,中国画给人的视觉经验就不只是双重的,而是三重的:它既指向物形,又指向心意,还指向笔墨自身。郑板桥在讲述自己画竹的经历时说:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其中胸中之竹,并不是眼中之竹。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”(34)郑板桥:《郑板桥集》,上海:上海古籍出版社,1979年,第154页。郑板桥的这种说法明显透露出中国画涉及的是“三重性”而非“双重性”,“眼中之竹”“胸中之中”和“手中之竹”刚好涵盖了中国画中的客观、主观和媒介三个方面。笔墨(手中之竹)不仅用来状形(眼中之竹),而且用来写意(胸中之竹)。当笔墨用来状形的时候,它不是结构式的线,而是书法式的线。笔墨与形状相互渗透,笔墨没有自失于形状的塑造之中,而是与形状一道跃然纸上,既相互启发,又相互限制。同时,笔墨以它特有的书写性,将不可见的“意”展现为可见的“象”。这里的“意”不仅涉及弗莱讲的画家主观的性情和精神状态,而且涉及本雅明(Walter Benjamin)所说的不可见的观念或者理。除了事物所属的概念之外,苏轼所说的“常理”也属于不可见的领域(35)苏轼《净因院画记》云:“余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形。至于山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。常形失之,人皆知之。常理之不当,虽晓画者有不知。故凡可以欺世而取名者,必托于无常形者也。虽然,常形之失,止于所失,而不能病其全,若常理之不当,则举废之矣。以其形之无常,是以其理不可不谨也。世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人逸才不能辨。”苏轼著、李之亮笺注:《苏轼文集编年笺注》第2册,成都:巴蜀书社,2011年,第151页。。本雅明特别看重书写性在沟通不可见的“意”与可见的“形”之间所具有的特殊功能,其中的奥秘在于,书写性能够通过众多“相似”的缠绕,将不可见的思想带入可见的形象领域,打通文学与绘画之间的壁垒(36)Walter Benjamin, “Chinese Paintings at the National Library,”Positions: East Asia Cultures Critique,26(1), 2018.。中国画的笔墨之所以是书写式的而不是结构式的,不能自失在形象的塑造之中,一个重要的原因就是:只有通过笔墨的痕迹,不可见的“意”或者“胸中之竹”才有可能进入可见之域。 与沃尔海姆的“双重性”相比,中国绘画多了一重“意”,因而构成了“三重性”。沃尔海姆的“双重性”涉及的对象和媒介都处于可见的领域;而无论“意”是主观的人之情还是客观的物之理,都属于不可见的领域。不可见的“意”的加入,让中国画变得更加意味深长。事实上,近来一些西方学者从沃尔海姆的“双重性”中也分析出了三重含义,认为绘画也有“三重性”。比如纳奈(Bence Nanay)就认为沃尔海姆所说的“对象”可以区分为画面上的对象与现实中的对象,这样“双重”就变成了“三重”:(1)二维的画面,相当于媒介;(2)画面在视觉上编码的三维对象;(3)被描绘的三维对象(37)Bence Nanay, “Threefoldness,”Philosophical Studies,175(1), 2018.纳奈的区分与胡塞尔非常相似。胡塞尔区分了“物理图像”(the physical image)、“图像对象”(the image object)和“图像主题”(the image subject),参见Edmund Husserl,Phantasy, Image Consciousness, and Memory (1898-1925),Berlin: Springer, 2005, p.21.。比如,凡·高《向日葵》的第一个维度是,借用丹尼斯的说法,“一个覆盖着按照某种秩序布满的色彩的平面”,它是二维的。第二个维度是由平面上的色彩所形成的向日葵,它在视觉上是三维的,实际上则不是三维的,形成这种视错觉是绘画的独特功能。第三个层面是现实中真实的向日葵,它是真正意义上三维的,可以用触觉来检验。我认为纳奈这种区分没有多大的意义。第二个和第三个维度都属于“眼中之竹”,因为绘画只涉及视觉经验,不涉及触觉经验。只有在涉及触觉经验的领域时,这两个维度的区别才有价值,而纳奈的三个维度都没有涉及“胸中之竹”。 盖耶(Paul Guyer)也发现沃尔海姆的“双重性”中存在第三个维度,甚至更多的维度。他说:“对于沃尔海姆来说,图像再现至少是三重的:有痕迹的表面,由有痕迹的表面引发的形象,以及由这两者引发的进一步的意义。”(38)Paul Guyer, “Twofoldness, Threefoldness, and Aesthetic Pluralism,”Social Aesthetics and Moral Judgment,New York and London: Routledge, 2018, p.139.盖耶所说的“意义”层面接近“胸中之竹”,但它还是缺少必要的限制,正因为如此,盖耶认为意义还可以产生意义,以致可以衍生无数层面。从欣赏者的角度来说,盖耶的说法或许是成立的。但是,从创作者的角度来说,“意”是有限制的,它一方面受到对象和媒介的限制,另一方面反过来限制媒介。“意”既是酝酿,又是抽象和提升。抽象和提升是从具体的酝酿中来,它们之间具有众多的交织的“相似”,具有千丝万缕的联系,是不断线的风筝,从而打破可见与不可见、有限与无限、在场与缺席之间的二元对立。 最后,回到前面提及的“生动”与“运动”的区别。对“运动”的表达需要把握由晴转阴或者由阴转晴的中间状态,把握从第一个状态到第二个状态的转变,但对“生动”的表达不同于此,按照宗白华的看法,其核心是“空”和“简”(39)宗白华说:“生动之气韵笼罩万物,而空灵无迹;故在画中为空虚与流动。中国画最重空白处。空白处并非真空,乃灵气往来生命流动之处。且空而后能简,简而练,则理趣横溢,而脱略形迹。”宗白华:《宗白华全集》第2卷,合肥:安徽教育出版社,1994年,第51页。。中国艺术家让自己处于自然、心灵和文化的相互牵制中,在复杂的矛盾交织中寻求和解。正是在这种意义上,我认为“写意之意,不是形而上的终极意义,而是肉身化的、交织着的、表达中的意义。换句话说,写意之意,必须是在写之中的意,是在书写之中生成或者混成的意,而不是荀粲意义上的超越之意或者王弼意义上的纯粹之意”(40)彭锋:《什么是写意?》,《美术研究》2017年第2期。。 中国画对“意”的强调,超越了西方绘画的对象与媒介两极(41)关于中国艺术追求的“意”,我结合中国戏剧做了进一步的阐发。见彭锋:《双重性与三重性——兼论戏剧类型和写意戏剧的特征》,《戏剧艺术》2020年第3期。。正如王履所言:“画虽状形,主乎意。”(42)王履:《重为华山图序》,见《王履〈华山图〉画集》,天津:天津人民美术出版社,2000年,图版65。鉴于中国画尤其推崇“意”,而媒介和对象相对居于次要地位,如果还是遵循前述的分类模式,我们可以用表5来表示:

表5 写意绘画 至此,全部七种绘画的结构就都被揭示出来了,依据形象的可识别程度分为:幻觉绘画、照相写实、具象绘画、具象表现、写意绘画、表现绘画、抽象绘画。 猜你喜欢 双重性沃尔海姆 《相当体面的失败》中善的双重性英美文学研究论丛(2020年2期)2020-02-06终于中奖民间故事选刊·上(2019年3期)2019-03-22终于中奖故事大王(2018年2期)2018-02-11自视甚高NBA特刊(2017年17期)2017-11-11“海姆立克急救法”发明者病逝世界知识(2017年1期)2017-03-18“急救之父”海姆立克辞世,世上救人最多的医生走了意林·作文素材(2017年3期)2017-03-08公民网络政治参与的双重特征与有效引导人民论坛·学术前沿(2016年23期)2017-01-18“正当红”的德国赛道霍根海姆汽车博览(2016年9期)2016-10-18齿轮副双重性的分析研究考试周刊(2016年56期)2016-08-01论余华长篇小说苦难书写的双重性名作欣赏(2014年29期)2014-02-28

|

【本文地址】

南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)2021年5期

南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)2021年5期