【原创】中国市场化进程对经济增长的贡献 |

您所在的位置:网站首页 › 经济增长有什么好处 › 【原创】中国市场化进程对经济增长的贡献 |

【原创】中国市场化进程对经济增长的贡献

|

二、文献回顾 经济增长理论和实证研究都说明,各个国家经济增长率和收入水平差异很大程度上源于全要素生产率(TFP)的差异。而全要素生产率的提高最主要来源于两个方面,一方面是企业由研发投入或技术引进带来的技术进步,另一方面则是改善资源配置(即生产要素由生产率低的企业、部门或地区流向生产率高的企业、部门或地区)带来的效率提高。因此,如果政策或制度因素阻碍了资源由生产率低的企业配置到生产率高的企业,就会带来资源配置上的损失,从而降低全社会的生产率。 例如,Hsieh and Klenow(2009)的研究认为,抛开企业技术水平的差异,如果中国的资源配置效率能够达到美国的水平,中国的TFP会提高30-50%。对于发达的市场经济国家来说,由于资源的配置已经基本实现了优化,全要素生产率的提高主要来源于企业的技术进步,但对于中国和其他一些刚刚经历过,或者仍然继续经历着从计划经济向市场经济转轨的国家,市场化改革会推动资源配置效率的提高。此外,市场化也会通过改善企业的激励机制,带来微观生产效率的提高。 市场化改革如何影响经济增长,是20世纪90年代初以来国际上转型经济学最为关心的问题之一(Roland,2000)。自从柏林墙倒塌,东欧和前苏联各国纷纷开始经济转型之后,国外经济学家就开始关注转型国家的改革政策如何影响经济增长,并对此做了大量的研究。这种剧烈的、大规模的制度变化,被有的经济学家称为“断裂性制度变迁”(North,1990)。 在定量分析市场化改革对转型国家经济增长影响的尝试中,关键是寻找衡量转型进程的系统性指标。其中欧洲复兴开发银行(EBRD)在其每年一度的《转型报告》(”Transition Report”)中,对27个转型国家在各方面的改革(价格自由化、企业改革、私有化、外汇和外贸自由化、竞争性政策、金融机构改革等)进行评分,所形成的转型指标有一定的代表性。不过,不同的研究在市场化衡量指标、研究对象和研究方法的选择方面都存在种种差异,所采用的评价指标也常常带有主观性,加上各国转轨路径的差异,这些研究并没有形成较为一致的结论(Babetskii and Campos,2007)。在较早期的研究中,Havrylyshyn等 (1998)利用转型早期的EBRD转型指标,De Melo等(1997)利用他们自己构造的转型指标,都发现市场化改革对经济增长有显著的解释力。但是后来的一些研究结果并没有进一步证实这些结论。Falccetti等(2002)的实证结果显示,随着样本国家的选择差异和起始时间的差异,转型对经济增长的作用并不稳健。Fidrmuc(2001)也发现,1995年之前,经济转型对经济增长有正向作用,但是1996年到2000年这一效果并不显著。 在样本方面,以上研究的对象均是东欧和前苏联的转型国家,在相当长时期内,国际“主流”经济学界都没有对中国与前苏联和东欧国家显著不同的经济转轨道路给予充分的重视。直到近十来年中国的经济增长成就,连带其转轨经验,才逐渐引起了国际经济学界的关注。但系统研究中国市场化与经济增长关系的研究仍然不多。 在中国国内,已经有不少文献对中国经济增长与市场化的关系做过一定程度的研究。但由于缺乏对市场化改革的系统衡量指标,因而难以定量分析市场化改革对增长的贡献,或者由于数据的限制,仅考察了市场化改革的某些方面。如Jefferson等(1992)发现改革中非国有工业部门的发展显著提高了工业生产率,蔡昉和王德文(1999)发现改革中劳动市场的发育促进了劳动力在部门之间的再配置,并推动了全要素生产率的提高,王小鲁(1999,2000)发现主要由市场化推动的劳动力在部门和城乡间的再配置是改革时期增长和生产率提高的重要源泉,而且这进一步导致资本等要素的再配置,从而放大了这一效应。在一项较近的研究中,王小鲁、樊纲、刘鹏(2009)通过对半个多世纪中国经济增长的多因素时间序列分析,发现市场化对改革期间的经济增长有显著贡献;但由于缺乏长时间跨度的综合性指标,仍然采用了非国有企业在经济中的比重作为市场化的代理变量。由此得到的市场化对增长的贡献似乎也或多或少偏低,在各时期始终不到一个百分点。 在关于中国地区经济增长的已有文献中,一些研究考察了人力资本(姚先国、张海峰,2008)、技术研发(吴延兵,2008)、金融发展(沈坤荣、张成,2004;林毅夫和孙希芳,2008)、地方政府激励(张晏、龚六堂,2005;徐现祥,2007)、基础设施(刘勇,2010)等因素对增长的贡献。这些研究多数将市场化转型作为一个控制变量,不过通常也只用一两个单项指标来代表市场化转型,通常是用国有企业或非国有企业在就业、投资或产出中的比重。这些代理变量实际上只衡量了市场化改革中某一重要方面,但并未涵盖市场化转型进程的全貌。 在研究框架方面,国际上一些转轨研究主要侧重于经济自由化程度的测度,而对市场体系的建设重视不够。在NERI市场化指数研究中,我们把市场体系各个方面的建设看作一个系统发育和逐步完善的过程,因此从政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织发育和法律制度环境这五个方面衡量市场化的进展。而且这一体系是以客观的统计或调查指标为依据建立的。我们相信,这样的视角提供了更加丰富的市场化内涵,也更有利于解释市场化进程与经济增长之间的内在联系。这也是我们的研究有别于国外一些转轨研究的地方。 NERI市场化指数在对各省份的市场化进程进行横向比较的同时,也做到了沿时间序列基本可比,从而提供了一套比较完整地测度市场化进程的分省、分不同方面的面板数据(见樊纲、王小鲁、朱恒鹏,2010)。这为我们研究市场化对中国经济增长的贡献提供了有利条件,也为今后学术界继续进行这方面的研究提供了一个有用的工具。本文末尾的附表1提供了31个省、自治区、直辖市这11年的跨年度可比的市场化总指数。 三、模型和数据 (一)计量模型的设定 在经济增长的实证研究中,柯布—道格拉斯函数仍然是最常用的生产函数形式。根据Lucas(1998),人力资本被定义为有效劳动力数量,是决定经济增长的重要生产要素。它的大小既取决于劳动力数量,又取决于劳动力的受教育水平。因此我们在传统的两要素生产函数中加入人均受教育水平,即:

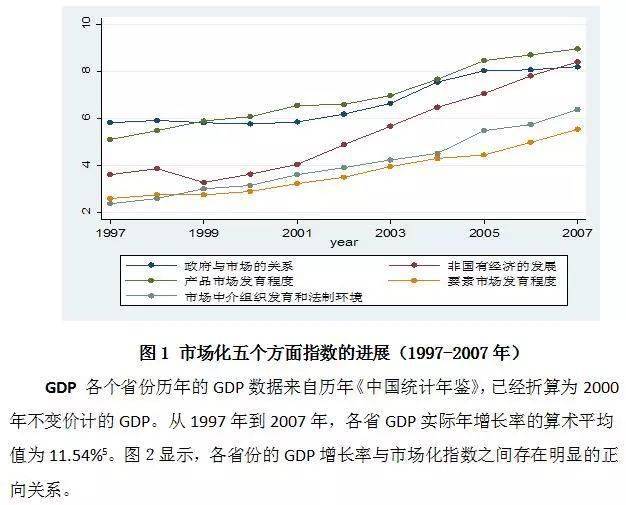

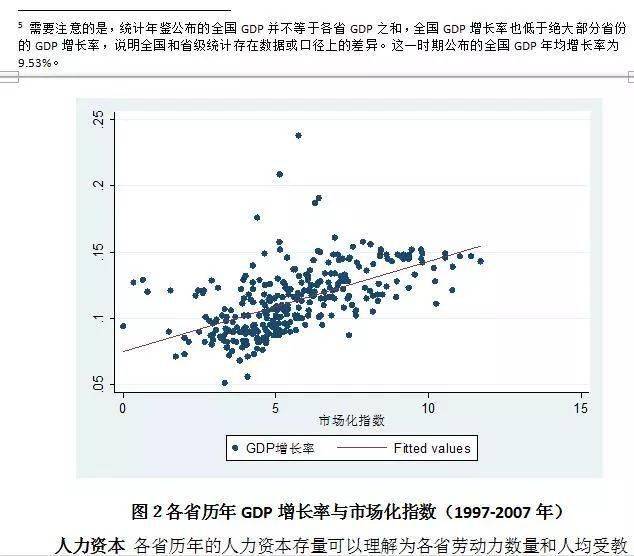

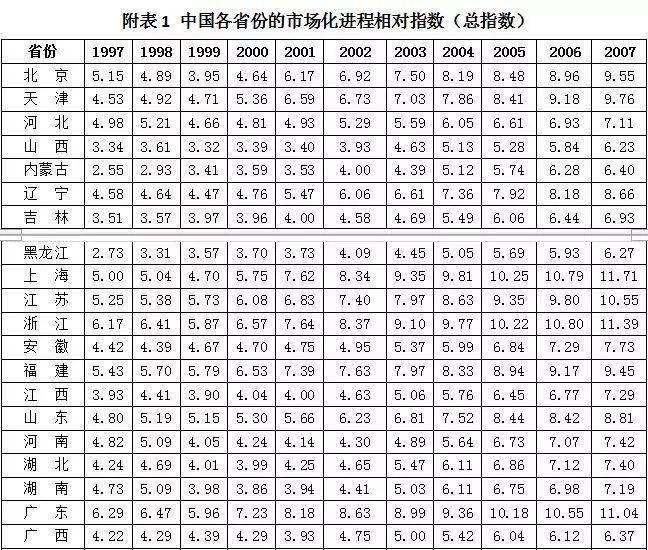

分别定义为10分和0分(负向指标则分别为0分和10分),根据每个省份基期年份的指标值与最大和最小指标值的相对位置确定它们的得分,从而形成与该指标对应的基础指数。若干基础指数合成上一级分项指数或方面指数,五个方面指数合成市场化总指数。这样形成的市场化指数,反映的是不同省份以基期年份为标准的市场化相对进程。早期的NERI市场化指数采用主成分分析法(Principle Component Analysis)确定分项指数和方面指数的权重,但指标权重的改变会影响不同年份数据之间的可比性。更新后的历年市场化指数采用算术平均法计算各分项指数和方面指数的权重,从而保持了跨年度数据的可比性。分析证明这一方法与主成分分析法的结果是非常接近的。更详细的计算方法可参见《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2009年报告》(樊纲、王小鲁、朱恒鹏,2010)。 NERI市场化指数表示的是市场化的相对进程,它并不表示各地区“离纯粹的市场经济还有多远”。迄今为止,经济学理论和经济实践都无法描绘一个百分之百的市场经济。但市场化的相对进步又是可以观察的。这套指数的设计目的就在于,将各地的市场化相对程度进行比较,同时也度量各省份沿时间顺序的市场化程度变化。它的多角度评价、横向和纵向可比性、以及采用客观指标衡量市场化进程,构成了NERI指数的几个特点。其后一个特点避免了某些国外研究中出现的根据主观印象打分而导致的偏颇;有个别指标需要企业领导人做出评价,但它们是基于大范围的样本调查,减少了随机误差的影响。 (三)变量描述 NERI市场化指数 从附表1各省份的市场化指数可知,从1997年到2007年,各个省份的市场化进程都取得了明显的进展。1997年,全国各省份的平均市场化指数为4.01,到2007年已经增长到7.50。从时间段来看,1997-2001年的市场化进程较为缓慢,五年间NERI市场化指数年均仅提高0.15分。而2002到2007间,市场化进程明显加快,六年间年均增加0.48分。这可能提示加入世贸组织对促进中国市场化起了积极的作用。 不过,不同省份的市场化进程仍然存在巨大差异。1997年,市场化指数最高的广东、浙江和福建三省分别是6.29、6.17和5.43,而市场化程度最低的青海、宁夏和新疆依次为1.29、1.69和1.77。2007年市场化指数最高的三个省份上海、浙江和广东分别为11.71、11.39和11.04,而最低的三个省份西藏、青海和甘肃依次为4.25、4.64和5.31。同时,1999年之后各省份市场化指数的标准差也在不断扩大,显示省际之间的市场化进程差异有扩大的迹象。差异虽大,但市场化程度较高的省份和较低的省份在此期间都有明显的进步。 在市场化的五个方面,2007年都比1997年有明显进展。按评分的变动来看,进步较快的是非国有经济的发展、市场中介组织发育和制度环境、产品市场发育这三个方面,分别提高了4.78分、4.00分和3.85分。而要素市场发育程度、和政府和市场的关系这两方面的进展相对缓慢,分别只提高了2.95分和2.39分(见图1)。尤其是在政府和市场关系方面,最近几年进展明显减缓。这反映了我国在要素市场改革方面滞后,以及政府规模不断扩大、政府干预仍然过多的现状。

育年限的乘积。其中各省劳动力数量来自《新中国六十年统计资料汇编》。对于人均受教育年限的计算,我们使用历年《中国统计年鉴》中的各类人口的受教育年限和所占比重,加权计算总人口的平均受教育水平。其中大专及以上教育按16年计,高中、初中、小学和文盲分别按12年、9年、6年和0年计。1997年到2007年,劳动力数量变化比较缓慢,全国劳动力总数从6.98亿增长到7.70亿,仅增长了10.3%。与之相比,各省的人均受教育年限增长幅度更大,从6.98年增长到8.18年,增长了17.2%。 物质资本(physical capital)我们采用永续盘存法,以1952年为基期,根据国家统计局过去近六十年的全社会固定资产投资数据推算得到了资本存量数据。1952年基期的资本存量采用与Young(2000)相同的方法,即用基期1952年的固定资产投资除以10%作为初始物质资本存量。折旧率的处理与王小鲁、樊纲和刘鹏(2009)相同,1952到1977年期间的折旧率按5 %计算,并假设改革期间(1978 —2007) 资本折旧平滑加速,最终达到8 %。固定资产投资的价格平减指数1991年之前没有统计,因此1991年之前我们采用商品零售价格指数来替代,最后统一换算为以2000年价格计的物质资本存量。高资本形成率被认为是过去支撑中国经济增长的最主要因素之一。1997年到2007年,全国的固定资本存量年均增长率达到14%,显著高出GDP增长率。 科技资本我们利用各省科技资本存量来考察技术进步对增长的贡献。科技资本存量等于自主研究与开发、国外技术引进和国内技术引进三个方面经费支出的积累,数据均来自历年《中国科技统计年鉴》。因为1996 年以前数据不全,我们使用与吴延兵(2008)相同的方法,以1996年为基期,使用永续盘存法计算各省历年的科技资本存量。借鉴已有文献,我们将科技资本的折旧率设为15%。基期科技资本存量设定为基期科技研发经费支出的5.25倍。1997年到2007年,各省的科技资本存量平均增长了3.48倍,显示出企业较快的技术进步。但各省之间的科技资本增长率也存在较大差异。十一年间,云南和甘肃两省的科技资本存量仅分别增长了18.49%和26.34%,而海南和福建两省则分别增长了5.88倍和5.35倍。 基础设施这涉及的种类很多,但有的类别缺乏数据,有的类别不便于衡量或加总。其中最重要、同时又便于衡量的是公路和铁路里程。为使数据可比,我们根据运输能力把不同等级的公路里程分别折算为相当于二级公路的标准公路里程,并以14.7 的换算系数将铁路里程与标准公路里程合并为标准道路里程,然后计算了后者与人口的比率。从1997年到2007年,全国每万人的标准道路里程从9.73公里增加到17.19公里,翻了近一倍。各省份之间的道路里程数量增长差别巨大。例如,吉林省十年间的人均道路里程数仅增长了26.37%,而重庆市则增长了270.94%。 四、回归结果与分析 (一)市场化指数与经济增长 表1报告了利用(3)式得到的回归结果。由于西藏数据不全,回归中使用的是1997到2007年中国大陆除西藏之外30个省(市、自治区)的数据(香港、澳门和台湾均未包括)。

备注:除第2列之外其余列均是固定效应模型的结果。*、**、***分别代表在10%、5%和1%水平下显著。 表1第1列和第2列分别是使用全部样本的固定效应和随机效应回归结果,hausman检验拒绝了原假设(随机效应),因此我们接受固定效应的回归结果。由第1列的估计系数可知,物质资本、劳动力和教育水平的产出弹性分别为0.51、0.27和0.41。市场化指数MI的系数是0.042,这代表在其他因素不变的情况下,市场化指数每提高1分,导致GDP增长4.2%。 表2是根据表1第1列的回归结果,用增长核算的方法对1997到2007年省际经济增长因素进行分解的结果。从中可知,物质资本、劳动力数量、教育水平和TFP对经济增长的贡献分别为6.83、0.37、0.64和3.70个百分点。,可见资本对经济增长中仍然扮演着最重要的作用。在决定TFP的因素当中,市场化、科技进步和基础设施对经济增长的贡献分别为1.45、1.08和0.40个百分点,剩余的不可观测因素贡献经济增长0.77个百分点。可见,市场化改革仍然是TFP增长的最重要因素,它贡献了TFP增长中的39.23%。技术进步对经济增长的贡献也不可小觑。 数为0.023,而后一时间段系数为0.061。这提示随着市场化的推进,市场化对经济增长的作用并没有减小,反而还在加大。 (二)五个市场化方面指数与经济增长 为了考察市场化各个方面对经济增长的作用是否存在差异,我们在(3)式的回归模型中用五个市场化方面指数来替代市场化总指数,回归结果见表3。第1列使用1997到2007年的全部样本进行回归,五个市场化的方面指数中除要素市场发育程度之外,其余四个方面指数都对经济增长有显著作用,从系数大小来看,政府与市场的关系方面的改进对经济增长作用最大。其次,市场中介组织发育和法制环境、以及产品市场发育也有较大作用。非国有经济发展的系数也是显著的,但是每增加1分对增长的贡献相对较小。 表3第2列报告的是去掉了1997和1998年样本的结果。其与第一列的结果仍然是类似的。 表3的第3、4列是对1999-2002和2002-2007前后两个时间段分别进行回归的结果。它们显示,要素市场发育的系数在前一时间段内仍然不显著,但在后一时间段却是显著的。产品市场的发育、市场中介组织发育和法制环境的改善在后一时间段对增长的贡献也较大。

五、结论 本文利用NERI市场化指数,定量考察了市场化改革对中国经济增长和TFP提高的作用。结果显示,从1997年到2007年,市场化指数对经济增长的贡献达到年均1.45个百分点,这一时期全要素生产率增长的39.23%是由市场化改革贡献的。市场化的实际贡献还可能更大,因为改革期间要素投入和科技进步的加速,以及基础设施条件的改善,也都与市场化有密切的关系。这告诉我们,中国摆脱过去的计划经济模式,向市场经济转轨的基本改革方向是正确的。改革时期的经济增长加速和全要素生产率提高,首要的贡献因素是市场化。 虽然市场化改革取得了举世瞩目的成就,但中国的市场化改革进程还没有完成。市场化改革进程在地区之间差异很大,在一些东部沿海省市,市场化已经取得了决定性的进展,而在另外一些省份,经济中非市场的因素还占有重要的地位。就改革的不同方面而言,产品市场的发育程度相对较高,而要素市场的发育相对较低;在政府与市场的关系方面,近几年来改革进展缓慢,某些方面出现退步。2009年广义的宏观税负率已经上升到30%(满燕云和郑新业,2010),行政管理体制改革不到位,政府规模在继续膨胀。这些都会对今后的经济增长产生不良影响。 因此,今后的市场化改革应该着重推进以下方面: 首先,应该继续推进要素市场的改革,健全资本市场、土地市场和矿产资源管理的制度规范,提高要素市场交易的公开透明度,对资源类产品实现市场化定价,实行户籍制度改革促进劳动力的自由流动和人口的城乡转移、定居; 其次,减少一些垄断性行业的进入管制、引进市场竞争机制,以促进效率提高,加强对垄断性行业的公众监管,并继续推进资源税和国有企业红利分配制度的改革; 第三,减少政府对经济的过度干预,消除在信贷、利率、市场进入等方面的差别待遇; 最后,推进政治体制改革来促进政府廉洁和提高政府效率,制止行政管理成本、政府消费和政府规模的膨胀,改善公共服务水平。

参考文献 蔡昉、王德文,1999,中国经济增长:劳动力、人力资本和就业结构,载王小鲁、樊纲,《中国经济增长的可持续性:跨世纪的回顾与展望》,经济科学出版社。 樊纲、王小鲁,2001:《中国市场化指数———各地区市场化相对进程报告(2000年)》,经济科学出版社。 樊纲、王小鲁、朱恒鹏,不同年份(2003,2004,2007,2010):《中国市场化指数———各地区市场化相对进程报告》,经济科学出版社。 樊纲、王小鲁、张立文、朱恒鹏,2003: 中国各地区市场化相对进程报告,《经济研究》第3期,第9-19页。 李富强、董直庆、王林辉,2008,制度主导、要素贡献和我国经济增长动力的分类经验,《经济研究》第4期,第53-65页。 林毅夫、孙希芳,2008,银行业结构与经济增长,《经济研究》第9期,第31-45页。 刘瑞明、石磊,2010,国有企业的双重效率损失与经济增长,《经济研究》第1期,第127-137页。 刘勇,2010,交通基础设施投资、区域经济增长及空间溢出作用,《中国工业经济》第12期。 满燕云、郑新业,2010,该不该减税,该减什么税,《第一财经日报》。 沈坤荣,2004,金融发展与中国经济增长――基于跨地区动态数据的实证研究,《管理世界》第7期。 汪锋、张宗益、康继军,2008,企业市场化、对外开放与中国经济增长条件收敛,《世界经济》第6期。 王小鲁,1999,农村工业化与经济增长,《改革》1999年第5期,第97-106页。 王小鲁,2000,中国经济增长的可持续性与制度变革,《经济研究》第7期,第3-15页。 王小鲁、樊纲、刘鹏,2009,中国经济增长转化与增长可持续性,《经济研究》第1期,第4-16页。 吴延兵,2008,自主研发、技术引进与生产率,《经济研究》第8期,第51-64页。 徐现祥、王贤彬、舒元、2007,地方官员与经济增长,《经济研究》第9期,第18-31页。 姚先国、张海峰,2008,教育、人力资本与地区经济差异,《经济研究》第5期。 张晏、龚六堂,2005,分税制改革、财政分权与中国经济增长,《经济学(季刊)》第5卷第1期。 Babetskii I. and N. Campos, 2007, “Does reform work? An econometric examination of the reform-growth puzzle”, University of Michigan working paper. De Melo, M., Denizer, C., Gelb, A., Tenev, S., 2001, “Circumstance and choice: the role of initial conditions and policies in transition economies.” The World Bank Economic Review, 15 (1), 1–31. Falcetti, Elisabetta, Raiser, Martin, Sanfey, Peter, 2002, “Defying the odds: Initial conditions, reforms, and growth in the first decade of transition.” Journal of Comparative Economics, 30, 229–250. Fidrmuc, J., 2001. “Forecasting growth in transition economies: a reassessment”. mimeo. Havrylyshyn, O., van Rooden, R., Izvorski, I., 1998, “Recovery and growth in transition economies: a stylized regression analysis”. IMF Working Paper, WP/98/141. Hsieh C. and P. J. Klenow, 2009, "Misallocation and Manufacturing TFP in China and India." Quarterly Journal of Economics, 124(4), 1403-1448. Jefferson, G. H., T. G. Rawski and Y. Zheng., 1992, “Growth, Efficiency, and Convergence in China's State and Collective Industry”, Economic Development and Cultural Change, 2, 239-266. Lucas , R. E. , 1988 ,“On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics , 22 , 3-42. North, D., 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. Roland, 2000, Transition and Economics: Politics, Markets and Firms, MIT press.返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】