秦始皇的银幕人物形象分析 |

您所在的位置:网站首页 › 秦朝历史人物简笔画 › 秦始皇的银幕人物形象分析 |

秦始皇的银幕人物形象分析

|

原标题:秦始皇的银幕人物形象分析

中国特别漫长的几千年帝王政治和宫廷故事,经过时间的筛选和浓缩,积淀成历史的经验和思想的果实,同时也成为艺术取材的丰富库藏。而历史题材在戏剧性构思和规避政治风险方面的灵活性,又构成了近年来影视剧中帝王热的内在原因之一。但是,任何历史都是当代史,除了一些因百无禁忌的“戏说”而不再具有历史的意味之外,以怎样的思想观念和历史态度去演绎帝王故事,终究会在根本上决定一部历史题材作品的认识价值和艺术价值。因此,某些作品因为思想型号的接口错误,导致了内存的损伤;而它们对历史的重大误读,自然也就引起了人们的质疑。而就这种错谬而言,电影《英雄》、《秦颂》、《荆轲刺秦王》等对秦王嬴政的不约而同的选择,以及不同程度地以所谓历史的评判于银幕之上高歌秦始皇,则是其中具有典型意义和构成了相当影响的现象。

《英雄》的概念性造型 由于既定的“天下”主题,以及作为次要角色的相对简单化的叙事,影片《英雄》中的秦始皇就相当纯粹地成了一位忧国忧民、胸怀天下和具有伟大人格的帝王。对于秦始皇“四海一,六合毕”的伟业功绩,确应给予历史的定评。千百年来农耕社会的自给自足和同一性的生产方式,以及分散的社会结构,把农民的物质生产力与精神需求都限制在了一个低水平上。而农业社会的发展趋势,乃是由必然的兼并而导致规模化的社会共同体的形成。于是在春秋之世,齐吞并了30个小国及一些部落;楚灭掉40余国和一些部落;晋灭掉20余国,征服40余国;秦灭掉20余国。而在这种兼并过程中,社会的生产力就在整合中发挥了规模效应。与此同时,集权形态的官僚体制以及在此基础上的“共同体之父”也就越趋完备。正是在这种历史的要求中,秦国完成了国家的一统。

然而,同样是在历史的评判下,暴虐天下,强征暴敛,钳制民声,损毁民力等等,却又并非历史所必然。正是秦始皇的残暴性情、滥杀无辜、焚书坑儒等等,构成了秦帝国二世而亡的重要原因。而秦始皇嬴政作为苛政暴秦和专制主义的一个象征,也已经是相当牢固并且是符号化地镌刻在了历史之中。

其实就历史的要求和秦始皇主体自觉之间的关系,一些古人的看法是更为精确的。“秦以私天下之心而罢侯置守,而天假其私以行大公”。(《读通鉴论.卷一.秦始皇》)也就是说,“私天下”才是嬴政个人精神人格最真实的出发点,当然,秦始皇的“私天下”,的确又在统一中国的过程中成为了“不自觉的历史工具”。然而对于数千年来封建王朝的这种“私天下”的情形,梁启超又抨击道;“吾中国有最可怪者一事,则以数百兆人立国于世界者数千年,而至今无一国名也。夫曰支那也,曰震旦也,曰钗拿也,是他族人所以称我者,而非吾国民自命之名也。曰唐虞夏商周也,曰秦汉魏晋也,曰宋齐梁陈隋唐也,曰宋元明清也,皆朝名也,而非国名也。盖数千年来,不闻有国家,但闻有朝廷。”(《中国积弱溯源论〉)也因此,严复在《辟韩》一文中,把秦代以来的专制君主都斥之为“大盗窃国者”。

艺术名义下的历史言说,既被赋予了主观创作的空间,又都处于历史和现实的集体观照之中;因此它们既是相对自由的,同时也是特别需要慎重的。在民主化和民本思想的潮流业已成为社会发展及其现代性的最本质内涵的时候,为了某种抽象的历史概念及其不无偏颇的作品主题,《英雄》对嬴政的精神人格进行了重新的编码和附会,从而抹去了秦始皇作为专制暴政的历史镜鉴和象征意味,这就很值得商榷了。 《英雄》开机一个月后,美国发生了“9·11”事件。“张艺谋由此联想到《英雄》的现实意义:‘我自己认为今天的世界充满了战争的威胁,尤其是我们在拍着电影就发生‘9·11’这种事件,这样的一种人和人之间的敌意,我要消灭你,你要消灭我,斗争不知道哪一年会结束。我们由此就讨论到中国武功的概念,讨论到一个侠客,他是不是只要武艺高强就可以了。差不多也是借这样的一个信息传递一个现实意义’。”(《信息时报》2002年12月16日)“9·11”事件显然与《英雄》形成了某种思想的触发,然而遗憾的是,在张艺谋以“和解”与“和平”的意念,通过《英雄》的叙事表达对人类社会的某种终极性思考的时候,它们还是失之于穿凿和牵强了。

世界恐怖主义及其反恐斗争,其本质的形态,是某些原教旨主义与市场经济、民主价值及其社会秩序之间的冲突。而在这种冲突中,反恐行动的一个基本主题,的确是要维护社会的安定和秩序;但是恐怖主义同样也是在竭力追求某种极端教义之下的社会“安定”与“秩序”。而两者之间的本质区别就在于:前者基本维系的是一个现代社会体制,而后者则是建立在征服、专制及其强迫皈依的理念之上。历史上的秦始皇固然建立了天下秩序,但是秦始皇恰恰又是以强烈的帝王意志和残暴的国家机器,并且是以象征性以至是符号化的专制暴政来实现其强权统治的。如果秦始皇的这种稳定、秩序在历史的特定阶段中具有合理性,那么它们在当代世界就显然是缺乏历史的合理性与合法性,因此也不再具备比照价值。如果因为适逢“9·11”事件,而将某种对于秩序和稳定的要求,与秦始皇的“天下”形成某种比附与联想,那么它合理推导和具有普遍价值的结论,就不是暴政统治下的秩序与服膺,而恰恰应该是无名等刺客的“替天行道”了。而这样一种悖论性的立意,其所应和的,甚至反而可能会是原教旨主义和恐怖主义的世界观、方法论以至是思想依据。 因此,尽管《英雄》的画面动作是如此地出色,但是在它获得75届奥斯卡最佳外语片的提名以后仍然落选,似乎也就应该是在意料之中了。 《荆轲刺秦王》的释义倾向

在对于《英雄》的思想批评中,最耐人寻味的也许就是陈凯歌的批评了,“说实在的,我不喜欢《英雄》这部片子。我看这个电影很有问题。这部片子是空的,我不喜欢它的主题。我自己也拍过‘刺秦王’这个题材,可是我们(拍摄)的结局截然相反。我不认为牺牲个体生命成就集体是对的。”(《南方都市报》2003年8月6日)陈凯歌之所以有资格批评《英雄》,或许是因为在他的《荆轲刺秦王》中,的确曾以道德评判的视角,表现了嬴政暴虐的一面。影片中,秦王嬴政在发现了自己身世的秘密以后,杀死了生父吕不韦,并灭其九族,然后又活活摔死了同母异父、后宫私出的两个年幼无知的“弟弟”。为了永绝后患,他要将所有知道真相的人斩尽杀绝,为此他射杀投降的门客并乱刀戮身。为了捉拿知情的叛将樊于期,嬴政出兵攻打赵国,并在赵国境内滥杀无辜,连手无寸铁的孩童也不放过。

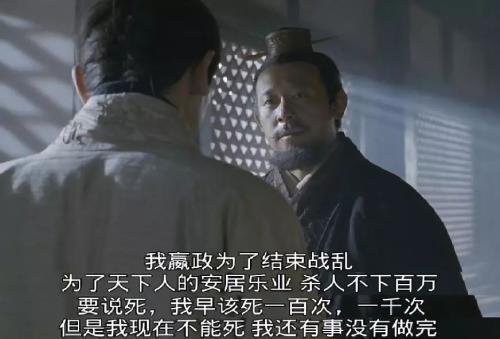

但是另一方面,《荆轲刺秦王》对于所谓历史评判的概念释义,又是比《英雄》有过之而无不及的。在影片中,嬴政在让韩国画师作《四海归一图》时,就对既定的历史主题做了这样长篇的解说:“你们是韩国的好百姓。韩国的百姓都在哭泣,因为你们的王让你们献出一千匹马、十万斤黄金、一百万束丝给秦国作礼物。我不要韩国百姓的礼物,这些礼物应该韩国百姓自己用。韩国是要灭亡了,但是你们会有一个更大的、大得多的国家。秦国和六国,眼睛看得到的和看不到的地方都成了一个国家。天下的人都是这个国家的百姓;到处都建立郡县,让清廉的官吏来管理,让遍地都长满了禾黍,百姓可以安居乐业;把驰道修到边疆,把长城筑到远方,匈奴和四夷进犯时,挡住他们的马蹄;再把石碑立在泰山上,把石碣竖在大海边,纪念天下的统一。”之后,影片又让嬴政对燕太子丹晓之以历史的根本大义:“你杀了我,这件事(全国统一)也会有人做的,不是我,也许就是你。五百五十年了,原来的几百个诸侯国哪里去了?现在只剩下七个。小国想要变成大国,大国想要吞并小国,战争不停止,五百五十年战争不停止,不能停止。百姓好像活在水火中,只要六国还在,战争还不会停止,天下就永不得安宁,百姓就永不得安宁,六国是一定要灭的,不能改了,谁也不能改了。”

为了既定的历史主题以及凸显秦王嬴政的历史意义,影片中的荆轲就因其反历史的内涵,而在思想甚至是在道德上成为了品级很低的人物。荆轲原来只是一个形象愚鲁,没有善恶是非,为了金钱而不问青红皂白的职业杀手,直到杀死铸剑者全家时,荆轲才被这家唯一没有死在刀下的盲女孩感化。然而即使是这种灵魂和人格的变化,却仍然没有改变他头脑简单、目光短浅、有勇无谋的形象。因为正如陈凯歌所说:“秦始皇是一个建立了巨大功勋的历史人物。所以荆轲刺秦是不顾大局的行为。不必要否定荆轲,但也不必要夸大他的精神”;“历史的进程是个人无法阻挡的。即使荆轲杀死了嬴政,还会有下一个秦王来继续统一的事业,所以他这种行刺的举动是没有太大的意义的。”(《历史学家谈荆轲刺秦》,《中国广播影视》1999年第9期)另一位对立人物燕太子丹也就在影片中成了一个莽撞无谋、残暴无义、喜怒无常的人物。至此,《荆轲刺秦王》及其秦王嬴政的根本意旨,就压倒性地屈从于流行的历史读本与政治教义了。

秦王嬴政固然是残暴的,但他更是伟大的——《荆轲刺秦王》的这种倾向性表述,甚至引向于一个危险的命题——只要确立了远大、崇高的目标,它们也就构成了人类社会最高的道德境界;而为了达到这个境界,过程中的一切不道德以至苛政暴行,都是必要的和无可避免的。而为了伟人承诺的天堂笑声,人们对于尘世的悲伤、苦行和奴役,也都应该给予忍受和理解。

角色的连续错位 然而超越体验的历史评判并不是艺术的本质出发点;而关注生命个体、道德情感、具体的人物命运,才是它的天职。历史瞩目的是成功,艺术关注的是正义。也因此,即使荆柯刺杀嬴政有逆统一潮流而动之嫌,并且就历史而言他确实无从排名,但是这并不妨碍他成为艺术情感及其人们心目中的英雄。

对于艺术的这种规定性,张艺谋曾经说:“我们的文化历来对人的关注比较少,而对道的关注比较多”;“真正最后要看的还是关于人的部分,造型的意识、哲学的意念、服装色彩的潮流都会过时的,都会不新鲜的。最重要的是人的故事,是对人的自身的兴趣,是千百年不会磨灭的。”(《当代电影》2003年第2期)但是在影片《英雄》中,超验的和概念化的历史观,不仅影响了作品的思想立意,也影响了人物的塑造。

毫无疑问,影片的核心悬念、叙事动力以及残剑、无名等银幕形象的逻辑原点,是“刺秦”。但是秦始皇的天下观及其人格形象既已是如此地高蹈伟岸,残剑、无名从一开始也就循入了逐步认同秦王的天下胸怀,以及为他的人格力量所慑服,进而幡然醒悟,服膺归顺的过程。于是,当这种因概念而使预设的核心冲突再复处于自我解构的时候,残剑、无名等人的行为依据就在这个过程中被自我放弃和自我消解了。因为目的及其意志力量的消解,他们从一开始就被抽去了精神的根柢,进而也被剥离了个性魅力的基本立足点。当然《英雄》也曾竭力以男女刺客的恩怨情仇来营造某种冲突的意象,但是既定的“天下”主题是如此强大而不容置疑,因此影片似乎从来就没有考虑过要将人们的冲突紧紧围绕刺秦与否而展开。于是在文本冲突的核心结构业已瓦解的情况下,这种假借转移的冲突设置和叙事,就是文不对题、徒有其表地飘浮展现而失去了依持的根基,因而也就难以产生深刻而丰富的人性内容。事实上,《英雄》虽然延揽了众多演技出色的明星,但是他们塑造的角色因此而几乎没有给人留下任何深刻的甚至是清晰的印象。

《英雄》中的秦始皇形象及其历史观念固然不能令人苟同,然而即使是确定了这样的主题,影片的叙事也呈现出了一种倒装的以至是错谬的结构,这就是残剑和无名等等既为影片的主角,却又并不能主要地承载和彰显影片的主旨立意;而秦始皇嬴政虽然能够直接和主要地表现影片的思想主题,但是在文本的其他要求下,影片也没有可能去考虑把嬴政放置于历史评判与道德评判的尖锐冲突之中,从而使他摆脱概念释义的倾向,并且赋予他更为鲜活丰富的性格内容:在影片中嬴政终究只是一个次要因而也是一个平面概念的角色。

在《荆轲刺秦王》中,荆轲既已在秦王的历史自觉和统一伟业面前黯然失色,那么另一个主要人物“赵姬”,又是否能以历史与道德的兼容评判,而成为一个有声有色和具有艺术震撼力的形象呢?正直善良与嬴政青梅竹马的赵姬受嬴政宏伟怀抱的感召,毅然为其统一大业黥面前往燕国,为的是策动刺杀嬴政,从而让秦国获得灭燕的口实。但是此后嬴政的暴行终于令深爱他的赵姬改变初衷。赵姬随而假戏真做,与燕太子丹同心戮力谋刺嬴政。而在说服荆轲重新出山以后,赵姬的芳心旋即为他俘获,两人坠入爱河。荆轲刺秦失败后,赵姬去秦国为他收尸。见到嬴政时,赵姬义正词严地抨击了嬴政的暴虐无道,然后义无返顾地掉头而去。然而在嬴政不仅是一位历史的创造者,更是一位伟大的思想家的时候,赵姬早已与他不在一个等量级上。因此赵姬这个人物在为影片增添了某些戏剧性效果的同时,其道德的批判也就不可能产生思想制衡的力量。因为在影片的思想主题如此强势甚至是一边倒的情况下,它在本愿上是排斥这种力量的。

也许比较起来,影片《秦颂》的创作意图有可能更符合艺术及其人物塑造的要求——根据导演阐释,这部影片是要表现一个“成功了的失败者,和失败了的胜利者”的“人的故事”;是要表现“两个男人之间的精神较量”,从而要对胜利做出精神人格的注解。然而,同样的问题是,在既定的思想倾向下,影片的叙事却违背了它的创作初衷,因为在由姜文扮演秦王和由葛优扮演的音乐家高渐离在精神气势上,从来就没有成为过真正的对抗。嬴政屠杀燕国战俘,高渐离匍匐在他脚下甚至亲吻他的屐面,“大王,天道忌杀!”继而不惜以答应创作《秦颂》来交换对燕俘的赦免。而嬴政则是一把揪起他来给他上课:“庄公十五年,秦人阵亡五万八千人,鲜血染红沙漠。穆公三十三年,燕国军队背信弃义,背后偷袭,秦人被杀九万四千人,尸骨成山,那时候,天道在哪里?我们俩同戴一具刑枷时,天道是不是睡着了?你把秦国公主压在身下时,天道干什么去了?无论战争还是律法,甚至你与栎阳公主的私情,都犹如棋局,我只能遵循棋规走步,靠意志和牺牲取胜。”在这样一位雄辩的政论家面前,高渐离只能哑口无言。如果高渐离表现出对暴秦赢政的透彻认识和岿然不动的精神姿态,也许可以展现“精神较量”的涵义,但是影片其实并不需要一位在精神上真正可以对抗秦王的高渐离。影片结尾时高渐离总算有了对嬴政暴政的寥寥数语的控诉机会,但是嬴政仍然以压倒的精神气势告诉他:所谓的天道,就是王者的脸。高渐离于是又只好默然无语。

那么《秦颂》的“对抗”又是围绕什么展开的呢?秦国灭燕以后,一代乐圣高渐离脸上被烙上了“燕囚”并被押往咸阳。嬴政要迫使高渐离作《秦颂》乐曲,以此为秦国伟业和天下归附歌功颂德。高渐离则是视死如归,不甘屈服,并且绝食求死。然而嬴政的女儿栎阳公主激起了他求生的愿望,两人勾搭成奸。然后,高渐离就立意要作《栎阳颂》了。而这一切所以会为人们所排斥,是因为栎阳公主从嘲讽和虐待俘虏,到当堂令人剥去小猪皮,当堂令人烹饪蒸煮珍禽异兽等等,从来就不是一个可爱的形象。 高、栎之恋是否可以成为高渐离“精神较量”的一种独特方式呢?看起来它的确是给嬴政造成了一些困扰,于是嬴政遂以“高渐离被栎阳公主当药引子使用了一回,被栎阳公主强奸了一回,”并且规定高渐离不准再被强奸,来自圆其说。为使高渐离移情别恋,嬴政又送他一大堆美女,在高渐离挑了一些以后,嬴政又还颇为关照,要他适可而止,“身子骨受不了”。甚至嬴政还会推心置腹地对他说:“渐离,栎阳如能嫁给你,何尝不是她的幸福,何尝不是我的意愿?所以你首先要为大秦帝国做出贡献,待你的资历与民意成为盛势,这棋局才可能反败为胜”;“将心比心,我怎么办?”如此等等,显而易见的是,当“两个男人之间的精神较量”恰恰因为不对称而不成局的时候,《秦颂》中的嬴政也就陷入了某种角色塑造的陷阱——要么是没有对手的虚张声势,要么就是不伦不类的滑稽搞笑。

关于英雄情结和伟人崇拜 影视剧中的帝王热包括银幕上接踵出现的嬴政形象,业已构成了一种文化现象。但是它们形成的内在动因又是不尽相同的。其中大部分作品包括张艺谋的《英雄》,它们所遵循的,只是一种常规的效益目的。比如影片《英雄》对秦始皇的美化造型和意义附加,并不是出于某种确定的历史意识以及思想信仰,它只是一个整体商业构思和运作中的有机构成,包括市场原则的、流行意识的、时世热需的,因而也是个案处理的历史命题及其价值观念。也就是说,《英雄》中的秦始皇是不无“机会主义”的。而就张艺谋许多作品中的批判性文化反思以至是社会反思而言,他与某种伟人崇拜的情结其实是没有内在的思想和文化联系的 然而在对嬴政的倾向性描述中,另一个与众不同并且特别值得玩味的现象,恰恰也就正是源自于伟人崇拜。某种世界观形态和历史意识形态的伟人崇拜,也许正是陈凯歌与张艺谋、以及是《荆轲刺秦王》与《英雄》的不同之处。 陈凯歌的伟人情结当然不是盲目的。改变世界和创造历史——这是构成伟人崇拜的一个基本的价值尺度。而就此形成了可以指证的明确意识,同时又由此产生了思想辐射的精神原点,就是陈凯歌对于毛泽东的崇拜。“我很希望能拍毛泽东,毛泽东是一个非常不凡的人。”(《当代电影》1987年第6期)“毛泽东的天国”也就是理想社会,是令陈凯歌着迷和引起他由衷兴趣和敬仰的地方。在陈凯歌看来,毛泽东巨大的人格魅力和伟人气概,不仅体现于他一身的丰功伟业,甚至也体现在他发动的文化大革命当中。“作为伟大的造反者,他久已没有听到世界破坏之后的隆隆倒塌声了。……更何况,他的剑已经铸好了”。“‘文革’的初始,是一次禀‘父亲之名’的弑父行为,是一场超控制之下对既存秩序的摧毁。”(《电影艺术》1990年第3期)“我所经历的‘文革’动荡岁月,给了我许多宝贵的东西,尽管这些东西可能被今天的某些年轻人看作一文不值,但我一直认为,我的人生经验大都来自那个时期……‘文革’在政治上是一个民族的悲剧,但在精神上却是个充满英雄主义的时代。”(《银幕上的寻梦人——陈凯歌访谈录》,见《敞开你的心扉——影坛名人访谈录》)“那个年代不仅给除凯歌留下了个人回忆录的素材——《作为一名红卫兵的往事》(80年代末他在纽约生活时写下的回忆录),而且为他提供了源源不断的爱恨交加的主题。虽然深受痛苦,但他把文化大革命称为‘一个伟大的时代,……新中国的开始,旧中国的完结’。”(《世界电影动态》1992年第10期)尽管在陈凯歌的《霸王别姬》中,程蝶衣、段小楼等人也曾在“文革”中遭遇创伤,然而惟其如此,也许才印证了陈凯歌能够超越世俗的思想境界,并且得以在火焰和血迹中看到伟大的精神结晶的不同凡响之处。 陈凯歌对于毛泽东的崇拜甚至推延到了外部形象上:“你看主席的身躯,高大魁梧,那么开阔的前额,那么从容的眼神。他生在湖南韶山冲,我去过韶山,可见的人大多矮小,极少看到或者说根本没有同主席身形近似的人,这绝非偶然,我不是迷信,我绝对认为那是真龙天子下凡。”(《当代电影》1993年第1期第89页)对毛泽东非凡的精神原动力,以及对他推翻旧世界、建立新世界的政治伟业的崇拜,形成了一种自觉和不自觉的思潮。而它们与电影人及其创作的联系还可以包括比如姜文的某种角色追求:“中国出现过一些大人物,这些大人物里面有利国利民的,有祸国殃民的,他们是长在我们这些土壤上的奇特的作物,而我们没有很好地去剖析、研究他们,我注意到有时候洋人对他们的研究比我们深,我想尽我的能力把他们表达出来。我对毛泽东有兴趣,有时候说不清楚为什么,可能因为我生长在毛泽东时代,我摆脱不了这个。”(《中国新闻网》2000年6月1日)当然,在姜文的工作室,很醒目地悬挂着毛泽东的画像。

在人格意义上,伟人崇拜就是源自于对马克斯·韦伯所说的“卡里斯马型”人物的由衷崇敬。“卡里斯马型”人物是在历史动荡和社会危机时期,以杰出的个人能力和魅力而形成的英雄、领袖、先知、救星、救世主,他们以时代召唤、历史使命、精神职责的强人方式登临历史舞台,改变世界。尽管“卡里斯马型”人物是一种前理性时代的产物,并且将体现一种与法理型政治相对立的独断的人治,但是人们仍然会因为某种精神和心理原因,而对其产生崇拜。其一因为在民众中的精神无主状态,及其外向的寄托需求;其二则是因为某些天赋异禀,与众不同,脱颖而出,因而自视甚高的人物,会在这种伟人崇拜中形成一种本能的自我比附和自我激励。 不论陈凯歌、姜文等人的伟人崇拜是属于哪种心理类型,但是英雄情结和伟人崇拜对于艺术创作包括电影创作,终究都是一个极为敏感的问题。这里需要审慎把握的是,在一个世俗理性与力量愈益扩张的年代,就性格和人格意义上的崇尚英雄,追慕伟人,正应和了某种社会心理的期待和向往,同时也正契合了艺术的诗性特征。然而在历史与政治评判的范畴上,即使是艺术的文本,也需要意识到,法理型政治和民主化时代的趋势,毕竟体现了历史发展的必然要求。 而更需要警惕的是,有如《荆轲刺秦王》的情形,伟人崇拜所导致的主观释义与概念图解的倾向,将超越乃至是扭曲历史的规定。而这样的写作状态,将是难以产生真正的艺术成就的。 (作者:佚名,责任编辑:苏哲)返回搜狐,查看更多 责任编辑: |

【本文地址】