论中国古典诗歌中感觉的层次 |

您所在的位置:网站首页 › 秦时明月中经典诗词 › 论中国古典诗歌中感觉的层次 |

论中国古典诗歌中感觉的层次

|

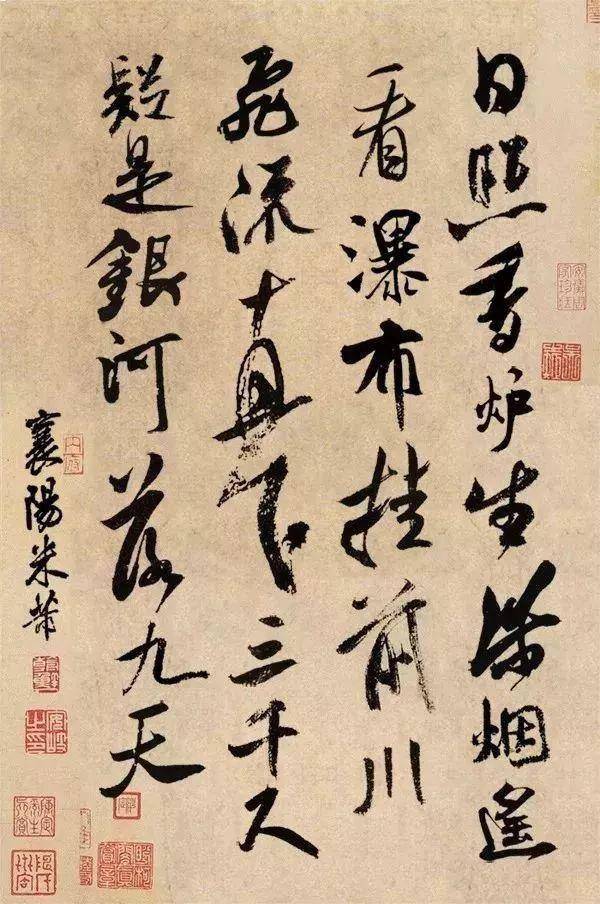

孟云飞书法 登鹳雀楼 然而当我们和下面的诗句相比时,却发现这两句诗仍有其局限性,请看白居易的两句诗: 离离原上草,一岁一枯荣 (《赋得古草原送别》) 只有十个字,前一句借用《诗经》中“杨柳依依”、“雨雪霏霏”的手法,用“离离”二字,将原上草的形神写得极为丰厚,极其动人,我以为已可和“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”相媲美,关键是后一句“一岁一枯荣”:当一个普通的诗人面对那碧绿的草原时,也可能他的感觉能细微到“竹影扫阶尘不动”的地步,但是他的目光,他的思想却很难超越当时当地的那个时空点,进入到青草“一岁一枯荣”的境界。面对历史陈迹,他会很自然地做到沉思历史,但面对一个极普通的事物,他的思想很难超越。而这一超越,正是诗人的思想从被动转向主动的飞跃,他的思想不再受他的目光所看到的事物之囿,他走向了自由,如果说“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”是对一个点的精确描述,那么“一岁一枯荣”显然增加了时间这一维,从一个状态的描述进入到了对过程的描述;如果说“竹影”两句对一个点的描述达到了极致,那么这个极致正是它本身的局限,它是有限的,而“一岁一枯荣”通往无限,达到了言有尽而意无穷的境界,“一岁一枯荣”的感觉境界至少比“竹影”两句高一个层次。 在“一岁一枯荣”这个层次上,又有许多小的层次,而在这一层次上的名句数不胜数,现略举几例:如李商隐的“春蚕到死丝方尽”(《无题》),只此一句,就把所有关于春蚕的诗全写完了,而他正是拥有了“时间”这一维,不仅如此,它比“一岁一枯荣”略高一筹的是它映射了更丰厚、复杂的社会内容,它的象征意义更浓郁。王昌龄的“秦时明月汉时关”(《出塞》),妙就妙在于“明月”、“关”前置“秦”、“汉”两个时间性的限定词,使读者将眼前明月下的边关同秦时汉代相关的悠久历史自然联系起来,诗的格调顿时雄浑苍茫,意蕴悠远。 再看杜甫的《春夜喜雨》中的两句:“随风潜入夜,润物细无声”,以前我以为这两句的高妙之处在于“潜”、“润”及“细无声”上,后来才发现仅有这几个字最多只能达到“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”的层次,能反映出杜甫胸襟高远的是一个“物”字,因为春雨不是“润草”、也不是“润田”、“润房顶”、“润池塘”、“润树叶”……而是“润物”,一个“物”字,使这句诗具有了无限的内含。对感觉的开拓依赖于主体学识的渊博,见界的宽广,胸襟的雄阔,经验的丰厚;而感觉的敏锐、深广又加强了主体对天地自然人生的体验力度和深度,这种相互依存的双向运动使表面静止的诗句产生了巨大的张力,诗歌的审美效应由此产生。 在“春蚕到死丝方尽”这个大层次上,还有一些更高一点的层次,我想举出苏轼的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”(《念奴娇·赤壁怀古》),不难看出,此句之所以千古绝唱,不仅仅在于苏轼的诗思超越了他所面对的大江这个时空点,“浪淘尽,千古风流人物”不仅具有“一岁一枯荣”、“春蚕到死丝方尽”所具有的时间维度,更在于他跳出了描述对象“大江”,跳出了“一岁一枯荣”以草为描述中心的局限,而转到“千古风流人物”上来,使该句的时空跳跃度更大,内含和外延更宽广,他从自然领域跳到社会历史领域只用了“浪淘尽”三个字。对现实和历史的感应,对时间和空间的强烈意识,使这阕词起首三句就构筑起了一座巍峨的诗歌想象空间。

白居易在写出“离离原上草,一岁一枯荣”这两句高境界的诗句后,又飞越一小层,写出了千古名句“野火烧不尽,春风吹又生”。我以为这两句当和“大江东去”相匹敌,尤其是叙述已突破了线性叙述方式,具有了一种辩证的、充满张力的回旋式思维特征;当时作者年方十六,名士顾况读了这两句,不禁大为嗟赏,道:“道得个语,居亦易矣”。 然而感觉的境界到此并未穷尽,前面所例举的这些诗虽都是千古名句,但它们所考虑与表达的也仅仅是生活层面、社会与历史层面,也正因为如此,这些诗句才成为广为流传的千古名句,真正超越了存在者的短暂而进入永恒的存在本身的、具有本体性质的诗句,曲高和寡,散落在浩如烟海的典籍之中,等待着人们去发现。让我们先简短地了解一下道家、禅宗、以及存在主义者对思的本质的探索。 里尔克在本世纪初曾忧心忡忡地指出:人类虽然思了几千年,真正应思的东西却没有学会,也没有找到(3);海德格尔断言:人类思了几千年,实际上根本就没有学会思。他写道“在我们这个激发思的时代的最激发思的东西指明我们尚不会思”(海德格尔《什么召唤思》第72页),当然他们的着眼点是西方文明,因为自苏格拉底以来,对象性思维已成为人类思维的唯一合法形式,在对象性思维中,对于自身及其世界的理解全然是通过把一具体对象放到自己知道的“门”、“类”中来完成的,倘若以对象性思维作为生存方式,它只能导致对人类自身及其世界的阉割、肢解、窒息,最终使人类的生命世界丧失掉全部的清纯、鲜活、丰富,成为分门别类、僵滞、单调的生命世界(4)。于是他的自我感觉不是来自有着独立意志和情感的体验,而是外界对他的评价。人沦为工具,沦为物,成为无家可归者。一维的感受方式,语言方式,一维的思维方式,从外部被灌输和强加于每一个人。 敏锐的中国哲人在两千多年以前就意识到了这个问题,庄子写到: 南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为浑沌。倏与忽时相与遇于浑沌之地,浑沌待之甚善。倏与忽谋报浑沌之德,曰:“人皆有七窍以视听声息,此独无有,尝试凿之。”日凿一窍,七日而浑沌死。(《庄子·应帝王》) 这里“七窍”所指的正是对象性思维,它把万物和生命本身都放在对象的位置上去阐释和说明,于是,一切都变得支离破碎,一切都变成了工具性的物,然而,人们却不以为然,反以为乐。结果,“日凿一窍,七日而浑沌死”,在世界美学史上,道家美学率先喊出了消解对象性思维的最强音,怎样才能消解对象性思维?在道家美学看来,就是要重新回到对象性思维之前的思维,回到最为根本,最为源初的思,回到“以明”(5)。这正是中国美学中“物观”、“以物观物”(邵雍《皇极经世全书解》)的先声,它空灵明觉地体察万事万物,庄子在《齐物论》中写到:“今者吾丧我”,他已超越了对象性思维的二分世界,超越了禅宗所讲的“分别识”,将思维还原到根源,进入了一种主客体浑沌合一的虚灵世界,精神与绝对合而为一了(6)。 在中国哲学史上,禅宗对对象性思维的批评是最彻底的,它不但明确地指出:在对象性思维之前还有先于对象性思维的思维,它更为根本,更为源初,是人类真正的生存方式(“不思善,不思恶,正恁么时,阿那个是明上座本来面目?”(《传灯录》)而且集中全力对之加以诘问,并最终予以解决,这就是“本来无一物”妙语的问世,对象性思维被彻底消解,人们重新回到“直指人心,见性成佛”的最为根本、最为源初的妙悟,既不是以物观物,也不是以我观物,而是物我双照。海德格尔把它称之为“思”,他说:必须把目光从“认识论意义上的知如何可能”转向“本体论意义上的思如何可能”,“思”就是从“存在物”回到“存在”,弗洛伊德认为对象性思维的基础是意识,而更为深层的无意识构成了“思”的基础,克罗齐指出“思”是作为对象性思维的基础的思维活动,他不但指出了“思”的客观存在,而且赋予它本体意义(《美学纲要》),“诗就是以词为手段来确立存在的”,在《对荷尔德林的诗的解释》中他说:“因为真正的还乡正是诗的创作”,而“还乡”就是诗之思克服存在者的短暂性(对象性思维)而回到存在,这正是诗本体的要求与决定。让我们回到具体的诗句上来,杜甫的《春望》: 国破山河在 我以为这一句诗不仅奠定了杜甫“诗史”的位置,更奠定了他“诗圣”的位置,“国破”二字着眼于眼前:国都沦陷,城池残破,但更深一层,它指的是国家的兴衰、民族的兴衰,是我们人类在所栖居的大地上的一切劳作,因而它指的是整个文明史。“山河在”的关键是一个“在”,杜甫没有写“国破山河存”、“国破山河留”……而是“在”,这个“在”正是“自在”的“在”,它就是存在本身。在它充满仁慈之光的关注之下:小小的人类在盲目地劳作、一个个国家崛起、衰落,一个个文明崛起、衰落,国与国之间自相残杀,自作聪明的人类在大地上留下一个又一个疮痕……但“山河”依然在那里,它令万物各得其所,使它们各按其本性而居其位,杜甫将本是被动存在物的“山河”诗化为具有自在品质的存在,使它闪耀着智慧、仁德、澄明的光芒,这句诗不仅达到了文化史的层面,它抵达了存在。但令人痛心的是,后面的七句落在了社会层面,这说明杜甫在写“国破山河在”时并未自觉意识到他是对整个生存作出了思考,但他的诗思确实抵达了存在,这句诗同时具备形而下和形而上的双重品质,这才是真正的“诗圣”所具备的思想深度。 当我们将里尔克的《孤独者》(7)(“不!我的心将变成一座高塔/我自己将在它的边缘上/那里别无它物,只有痛苦/与无言,只有大千世界”)和杜甫的“万里悲秋常作客,百年多病独登台”(《登高》)相比较时,就会惊异地发现,他们所述的乃是一个东西:那就是无家可归的“心”,诗人永远能感觉到家园的存在却又总是被家园所遗弃,于是,写诗就成了一次次回家的努力。 诗人金玮在读《孟子》时,曾误读出四个字“万民如伤”,初看起来,此句和“人比黄花瘦”、“人淡如菊”具有曲异同工之妙,细思之,就觉得这四个字里所包含的内容用整个儒家的经典也未必能说得清:“万民如伤”这个“伤”有“伤口”、“切肤之痛”的意思,“万民如我身上的伤口一样”,这个“我”具有何等的人格!它比孔子的“仁”更加炽烈、更加宽广,这个“我”并不是人所能做到的,它应该是指大地,而大地也难以担其责,它具有本体的意义,是一切的依归……从这个程度上来说,应和“国破山河在”处于同一个境界。 现在我们将目光转向另一个角度:中国古代山水诗派,那是源于道家及禅宗哲学,具有形而上之思追求雏形的诗脉。他们之中有陶渊明、谢灵运、谢眺、鲍照、王维、王籍、阮籍、嵇康、苏轼等著名人物。

王国维在《人间词话》中写到: 有有我之境,有无我之境,“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”,“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,有我之境也,“采菊东篱下,悠然见南山”,“寒波澹澹起,白鸟悠悠下”,无我之境也,有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物,古人为词,写有我之境者多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树耳。 无我之境,人惟于静中得之,有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。(8) 请看李白的《独坐敬亭山》: 众鸟高飞尽,孤云独去闲 相看两不厌,只有敬亭山 可以想见当时李白在抛弃了一切世俗的追求之后,与敬亭山相对而坐,诗人在目净(无“浮云”遮眼),耳净(无“众鸟”喧噪)之时凝神观照,进入“不知何者为我,何者为物”的境界之中,人与山在精神上化为一体,物我双照,消弭了一切利害关系,所以才“相看两不厌”(9)。再请看王维的一些诗句: 明月松间照,清泉石上流;(《山居秋暝》) 月出惊山鸟,时鸣春涧中;(《鸟鸣涧》) 涧户寂无人,纷纷开且落;(《辛夷坞》) 叶维廉认为:对物象作凝神的注视,不是从诗人的观点看,而是“以物观物”,不渗与知性的侵扰……脱离了种种思想的累赘以后,诗人仿佛具有另一种听觉,另一种视觉,听到他平常听不到的声音,看到他平常不觉察的活动。其结果,由演绎性、分析性及说明性的语态(对象性思维)不断递减而达致一种极少知性干扰的纯山水诗,接近了自然天然的美学理想(10)。如果说杜甫的诗是不自觉地抵达了诗歌本体,那么这些纯山水诗已是自觉地抵达了本体。 回过头来,让我们再看看“梳影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,只觉得它确实算不上“纯”,确实有许多知性的干扰,然而“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”呢?此诗虽然是禅诗,但终究不如:“明月松间照,清泉水上流“来得自然。太执着于感觉的精微反而起了“分别识”,这使我想起了青原惟信禅师的一则著名的公案: 老僧三十年前未参禅时,见山是山,见水是水;及至后来,亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水;而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。(《五灯会元》) 从感觉发展的轨迹看,它正好符合否定之否定的辩证发展规律。然而从“见山是山”到“见山不是山”再到“见山只是山”,再螺旋发展下去,则需要一个优秀诗人终生的努力。 参考文献: (1) 谢冕,唐晓渡.磁场与魔方.北京师范大学出版社,1993年10月第一版:126 (2) (8) 王国维.人间词话.河南人民出版社,1995年8月第一版:30,15 (3) (4) (5) 潘知常.生命的诗境.杭州大学出版社,1993年7月第一版:8,10,30 (6) 今道友信.东方的美学.生活·读书·新知三联书店,1991年12月第一版:122 (7) 里尔克.里尔克诗选.人民文学出版社,1996年11月第一版:421 (9) 陈良运.中国诗学体系论.中国社会科学出版社,1992年7月第一版:337 (10) 叶维廉.中国诗学. 生活·读书·新知三联书店,1992年1月第一版:97,98 参考文献: (1) 谢冕,唐晓渡.磁场与魔方.北京师范大学出版社,1993年10月第一版:126 (2) (8) 王国维.人间词话.河南人民出版社,1995年8月第一版:30,15 (3) (4) (5) 潘知常.生命的诗境.杭州大学出版社,1993年7月第一版:8,10,30 (6) 今道友信.东方的美学.生活·读书·新知三联书店,1991年12月第一版:122 (7) 里尔克.里尔克诗选.人民文学出版社,1996年11月第一版:421 (9) 陈良运.中国诗学体系论.中国社会科学出版社,1992年7月第一版:337 (10) 叶维廉.中国诗学. 生活·读书·新知三联书店,1992年1月第一版:97,98 (顾文涛: 清华大学博士后、中国老年保健协会生命健康学分会副主任委员。) 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |