访谈丨屠友祥:从古形名学到语言符号学 |

您所在的位置:网站首页 › 皮尔斯的符号理论包括 › 访谈丨屠友祥:从古形名学到语言符号学 |

访谈丨屠友祥:从古形名学到语言符号学

|

当时阅读罗兰•巴特的著作、布拉格学派的著作,必然首先要弄通索绪尔的语言理论,除阅读高名凯先生翻译的《普通语言学教程》之外,还阅读了茅嬴(T. de Mauro)的《普通语言学教程评注本》。1993年小松英辅整理出版了索绪尔第一次和第三次普通语言学教程的合刊本,我得到此书之后,反复阅读,并将《第三次普通语言学教程》翻译出来。1996年,新发现了索绪尔《论语言的二元本质》的手稿,当时从报刊上看到消息,非常期待。2002年,伽里玛出版社印行了这部手稿的西蒙•布凯(Simon Bouquet)和鲁道尔夫•恩格勒(Rudolf Engler)的整理本,激发了我强烈的研究兴趣。之后几乎全部时间和精力都集聚在索绪尔手稿的搜集和研究之上了,研究的深入程度与占有资料的数量方面完全处在与国外学术界并行的状态,在诸多问题上提供了中国学者特有的看法,解决了不少理论问题,包括国外学术界纠缠七十余年的关键问题。 可以看出,无论是罗兰•巴特研究、索绪尔研究,还是中国的“古形名学”研究,都指向同一个问题——语言问题。 祝东:您当年选择以语言问题为中心展开对《老子》《论语》《庄子》《公孙龙子》研究,您能否谈一下以上四家的表意理论思想对中国传统文学艺术的影响? 屠友祥:我对四家表意理论的研究,自然也受到前辈学者如伍非百、谭戒甫、张舜徽诸先生的启发,但我自己根据内证和外证提出了一系列新的见解。譬如《老子》说“道,可道也,非恒道也”,那么,怎样才是“恒道”,这是问题的关键。我从《老子》帛书本发现它自身对“恒”有明确的界定:“有无之相生也,难易之相成也,长短之相形也,高下之相盈也,音声之相和也,先后之相随,恒也。”如此,可道不可道相生相成方是恒道,两者不可析离,不可固著。《论语》“辞达而已矣”,这个“达”原具“初生”、“萌生”、“指向”之意,达而已,指向而又止,完成而未完成,处在意指的过程之中。庄子《齐物论篇》,我认为核心观念是“物谓之而然”的“谓”。物既谓之而然,则物论的丛出,纯因谓的多端。有谓,在于有我,故《齐物论篇》首举吾丧我——丧其耦,消除了最显著的相偶相待。丧我,则无谓。天籁,则自谓。有谓无谓,无谓有谓,物论各各自成物论,不相对待,适成不齐而齐的境况。庄子《养生主篇》“为善无近名,为恶无近刑,缘督以为经”,学术史上众人都集中在“善”、“恶”、“名”、“刑”诸概念上,对庄子进行攻击或回护,完全忽略了一个关键概念——“为”。《庚桑楚篇》道:“性之动,谓之为;为之伪,谓之失。……动以不得已之谓德,动无非我之谓治。”“为善”“为恶”之“为”,也就是“性之动”。性之动,动以不得已,则自然而然,这称作德(得);而性之动,若动以人为,非自然而然,就称作失。为善为恶,作为性之动,倘若动以不得已,出乎天然,则合于“天”,天道无亲,也就没有褒善贬恶之举了。褒善贬恶、求善去恶属人为的范围,此举合于“人”(治)。为善、为恶出乎自然,同时又要加以人为之治(无近名,无近刑)。“缘督以为经”,则是“动”的复归,为“静”。天然与人为混杂的“动”复归于纯粹天然的“静”。总的说来,对道与言、无言、卮言、以明(以是明是,以非明非)、大音希声、言不尽意、得意忘言(“忘”的无意识性)作出了独特而符合学理的论说,提出了象示与言说、指的空无与充实、语言的自显性、语言的隐喻性、语言的衍化性、语言的固著性(囚禁力)、语言的自我解放力等见解。《言境释四章》的确包含了诸多新见,可以说在学术史上是我第一次提出的,这是深思熟虑的结果,解决了中国思想史和中国文学批评史上一些根本性的问题,这些问题本身就是中国传统文学艺术理论与实践的有效组成部分。 祝东:欧陆哲学和分析哲学都对表达层和表达对象之间的“意义”层很感兴趣,甚至有人认为二十世纪西方哲学可以被看作是用各种方式对“中间层”方法论和存在论的追究。您作为索绪尔研究专家,我注意到您近期在阐发索绪尔的“居间介质”这一核心概念,记得在第十二届全国语言符号学年会上您的大会主题发言也与这一议题有关。您认为居间介质是索绪尔的核心概念,可否作一阐述?在您看来,“居间介质”和“中间层”又是怎样的一种关系呢? 屠友祥:居间介质与中间层是不同的,在索绪尔的符号理论当中,指称对象(表达对象)没有位置。 居间介质是概念(所指)和听觉印象(能指)之间的居间之物,照索绪尔的说法,这时候“概念具有听觉实体的性质,就如声音具有概念实体的性质一样”,这是“形式-意义”的相互蕴含体,而言说主体的语言意识是居间介质的确立者,因而居间介质是创造出来的,不是客观存在物。构成对置的,不是形式(能指)和意义(所指),而是属于外在现象的发声形象和属于内在意识现象的居间介质(形式-意义,声音-思想),后者有言说主体的意识的介入。索绪尔刻意重视共时态,也是由于以言说主体的语言意识为出发点的缘故。语言符号的任意性存在于共时态之中,展现其以有限之符号表现无限之意义的力量。“声音-思想”(形式-意义)这一居间介质是思想差异与声音差异相互作用的结果,因而居间介质就隐含着区分作用,这是凭借居间介质确定单位的原因所在。语言意识的呈现框架是言说主体的视点,视点造就关系,同时也造就居间介质。居间介质这一概念可能使我们以前对索绪尔理论的理解发生根本性的改变,甚至可以认为索绪尔所持的是一元的符号观。 符号和思想、符号世界和意义世界的联结与合一,是差异关系、居间介质的产物。居间介质是“种种符号和种种意义之间某种普遍关系的特殊解决”。居间介质的核心特质是差异。种种符号之间,种种意义之间,都存在普遍差异。这种普遍差异的存在具有同时性、共时性。种种符号和种种意义各自凭借自身的普遍差异而相互实现对方,彼此之间实现同一性,构成一个不可分离的完整体,一个单位。这种实现过程,是言说主体的语言意识的展开过程。种种符号和种种意义之间的普遍差异关系,在具体实现对方的时候,都是一种特殊的解决和处理方式。 祝东:索绪尔关于语言符号的认识中没有外部存在物的位置,能指是空无的,每个符号本身也没有独立存在的特性,客观现实不属于索绪尔探究的范围。屠老师您认为索绪尔产生这一认识的原因是什么,他的这种认识对后来的学术研究又造成了什么样的影响? 屠友祥:索绪尔反对语言符号是分类命名集的看法,语言符号不是与事物相对应的分类命名集,这一立场给语言学和符号学学术研究带来全新的活力。 缘由在于概念和听觉印象(符号)两者都是经由言说主体的语言意识确定的,两者之间具有均质性,能构成整体性,而事物和符号两者之间不具有这样的特性。听觉印象和概念联结造成的是“心理现实”、“语言现实”(内在事实,意识事实)。这种心理现实经由符号与符号之间、意义与意义之间的差异性关系,以及符号和意义之间的任意性关系而构成,远比事物和符号的构成体要完整。事物或具体现象作为外在现象,其存在方式是孤立的,而意识事实则处于关系之中,它是一个完整体,当然,这是处于生成过程中的完整体。抽象的整体语言也是一个完整体,一个自足体,它也在关系当中存在。它并不需要外在现象或依赖于外在现象。外在事实与内在事实两者之间并不呈现为相互补充、相辅相成的状态,内在事实完全可以脱离外在事实而独立存在,就是因为它是一个纯粹的完足体。因此,外在事实不在符号的一般法则范围之内。倘若专意于词(符号)与物的对应,那么,物与物没有关联,则词与词也就相应地没有关联。而词(符号)的价值的获取就在于它与其他词的显在或者潜在的关联。 我们可以用汉字象形符号“日”来说明这一点。“日”这一符号与日这一概念的联结或对应不是固著的,我们要获取精确的意义或概念,必须经由排除、否定的过程。而这恰恰是语言特具的力量,有限的名称或符号经过了排除、否定的历程,或者说经过了限定,就可以表达无限的意义。命名就是限定。限定是变动不居的,意义也就随之变动不居。索绪尔始终坚决否定固定意义的词与固定的物的对应性这一观点,这是理解他的理论的一个关键路径。索绪尔明确划分了言说的整体语言(口语)和书写的整体语言(文字),把研究范围确定为言说的整体语言,语言符号的任意性也是指听觉印象与概念的联结是任意的这一点,这应该说是颠扑不破的真理,对包括汉语在内的所有民族语都是适用的。索绪尔已经把文字排除在语言学真正研究对象之外了,他没有说要把这条原理运用到文字上去,那么,我们也不能用象形文字来反驳这条原理不成立,或者因其不适用于象形文字而遗憾。但是我们汉字使用者依旧不由自主地拿汉字(尤其是象形部分)来反驳,认为文字符号与外部现实物存在一一对应关系(或者如索绪尔所称“以为词具有绝对的意义,适用于确定的物”),存在象似性,就是分类命名集。我觉得象形符号固然能在视觉空间上做到词与物的一一对应,譬如“日”,但“日”是不能分离地、孤立地、单独地存在的,“日”并不表示一个符号和一个事物的固定对应体,而分类命名集则意味着某个符号和某个事物的固定对应集,意味着固定而单一的意义,否则的话,分类命名集就无法呈现。实际上,符号单独存在是无法实现意义的,要实现意义,必须有否定、排除的过程。一方面,“日”在象形上与“月”、“星”等区别开来,展示其区别性特征,从而在差异关系上获取其意义和价值;另一方面,“日”在横组合关系上与其他符号接合起来,不同的接合产生多种不同的意义,或者说实现不同的意义,接合的过程也是限定的过程;在纵聚合关系上,“日”让人联想到金乌、后羿、光芒、色彩、形态,联想到到劳作和休息,联想到时间,联想到月、星,唤醒了潜存在人类大脑中的众多记忆印象。不同的纵向联想又可以跟不同的横向组合相互交织,这一语言的生成机制在理论上几乎可以产生无限的意义。所以,不管是声音符号也好,象形符号也好,归根结柢都是词和词、符号和符号的充满生命力的否定、排除、限定的关系,而不是词与物的单一对应关系,不是分类命名集。我们心中存在根深蒂固的词与物单一对应关系的意念,又受到中国象形文字的迷惑,不免异见纷呈。其实只要抓住凡符号(无论象形还是声音形态)都处于符号和符号的否定、排除、限定的关系之中这一点,一切皆迎刃而解。总的说来,具体现象与语言现象是没有直接对应关系的,语言现象凭借否定性、排除性关系,凭借限定,从而获取意义。这是对具体现象的抽象,这不是词(符号,名称)和物(具体现象)的关系,而是词和意义(概念,对具体现象的抽象)的关系。这一动态的否定性关系或范畴是意义的产生机制,也就是说,任何意义和概念都需纳入到否定性关系或范畴内,意义和概念才能产生并确定。这一否定性关系或范畴成为必不可少的环节,成为意义和概念的加工器,索绪尔说是“直接借用来储存任意一个概念,这一随便什么概念可以添加到在它之前就已存在的概念上去”,在已经存在的概念上进行添加,亦即对它进行限定和排除,新的意义和概念就产生了。 索绪尔的一个根本思想,就是符号处在关系之中(单一的、孤立的符号不具有存在特性),符号的存在,是符号与符号之间的否定性、差异性关系导致的,符号与外在世界没有关系。这点,与古印度的符号思想尤其是遣他(apoha)观念有直接的关联。Sharma归纳道:“Apoha字面意为‘分异作用’或‘排除’。词是心智概念化的结果,因此,它们指涉心智的想象,并不能与外部现实直接连接起来。如此,意义表示所指物,表示指称行为的工具,表示指称行为直接指向的对象,指称与所指物有区别。……意义意味着词和物象(the image of the object)的关系。词并不能直接与外在的物联结起来;因此,词不能表示物。词具有先验的存在性,独立于外在物。” 这是词和物象、词和心象的关系,不是词和物的关系。词和物的关系可以是一一对应的,可以是固著的;词和物象、词和心象的关系则无法一一对应,因为物象、心象是变动不居的。正因为变动不居,使得意义的生成拥有无限性。陈那(Dignāga)道:“‘真实’(real)这词并不直接表达一个实体,而是表示一个蕴含词的形式〔REAL〕和共相(普遍特质)〔reality〕的实体。” [Richard Philip Hayes, Dignāga on the Interpretation of Signs (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988) 262] 法称《释量论》(Pramānavārttika 1: 4)道:“语言是知识的源泉,此知识关注之物是言说者意向的内容,这呈现于他的心智之中。但是语言不必与真实事物相关。” [Richard Philip Hayes, Dignāga on the Interpretation of Signs (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988) 260]陈那《观所缘缘论》第六颂玄奘译文为:“内色如外现,为色所缘缘。许彼相在识,及能生识故。”舍尔巴茨基(Theodor Ippolitovich Stcherbatsky)概括陈那《观所缘缘论》的观点,道:“认识活动的对象是内在地被我们内省力所认识的对象,并且只是表现为仿佛是外在的。因而,最终的实在就是‘观念’。逻辑中的外在之点,物自体(自相)在此只是内在的‘观念’。主体和客体都是内在的。” 所谓“青”,就是我们对“青”的感知。索绪尔的符号与外在世界没有关系的观念与之如出一辙,符号并不直接指称外在世界,符号是与已经符号化(内在化)了的“外在”世界相联结,而要确定此符号的意义,则需要将其置于关系之中,也就是置于排除、否定、差异化的过程之中。 否定性、差异性、相对性之类,可以说都是一种空性,这与古印度思想血脉相连。世上万物,包括语言符号,都是诸元素因缘和合而成,其自身不具自性,是空无的。这是古印度各家各派的普遍思想。超越于生灭、常断、一异、来出之上,或摆脱了这种二元性的羁绊,达到了寂静的喜悦之境,就是涅槃,就是空。这种空性呈现为相对相待关系的泯灭:万物没有创生和毁灭,时间没有永恒和终止,不存在与某物自身的同一与差异,也不存在面向某物的运作,或出自某物的运作。如此,万物没有自性,一切诸法都处在相对相待的关系中,也就是说,根本没有实体存在,唯有差异而已。空虽则呈现为差异的泯灭,但它不是一种实体,然而若作为一种非实体,则它与实体相对,仍然处于差异关系中。换句话说,它超越了差异,但又呈现为差异的缘起和生成;它不呈现为实体,而又生成实体,这实体因缘而生,因而是空的,无自性的,处于相互依缘的关系中。因无自性,则这种关系是相对的。 感官直接呈现的,是听觉性或生理性的实体,倘若赋予这种实体以意义,那么,它就成为语言学实体。也就是说,语言学实体是符号和意义的复合体(这具有二元性,是语言学实体内部的二元性),也是符号和意义不可分离的完整体,这一完整体(语言学实体)与听觉性或生理性的实体也具有二元性(这是另一种二元性)。语言学实体内部的二元性是语言学实体存在的标志,符号和意义是同时存在、同时呈现的。不过,符号事实和意义事实两者之间不存在相似性,这是符号的生命和力量所在。它们结合为同一物或者说完整体(符号-概念)。如何使语言学实体内部的二元性转化为同一性?这是经由思维和意识达成的。使非相似的符号和意义同一,使之相联结、相契合,这是心智运作的结果。 心智运作导致概念和符号相互蕴含,创造出居间介质,这时候单位就出现了。符号并不是预先就存在着的,它是空无的,但我们可以赋予其意义,这是划定界限的依据,单位的形成表示了符号和概念、形式和意义结合的最终完成。针对符号并不预先就存在,索绪尔的说法是“无物存在,至少(在语言学领域)绝对地无物存在。……无物被天然地限定或给定,无物直接确凿地存在着。”一切都是言说主体的语言意识划定界限、赋予意义之后才存在。 祝东:近年来,关于皮尔斯符号学的研究发展速度很快,有些学者认为相较于索绪尔二元的符号观,皮尔斯(Charles Sanders Peirce)三元的符号观是一种进步,因为它弥补了索绪尔二元符号观中对符号交际价值认识的不足,展现了一种开放的符号衍义路径。请屠老师谈下您对这个问题的看法。 屠友祥:符号学作为意义科学,成为人文科学的研究焦点,近年来得到迅猛的发展。但这种发展都是在重新理解和探究符号学理论两位创始人——皮尔斯和索绪尔的思想与著作的基础上进行的,他们都留下了大量手稿,其中蕴藏着丰富的符号学内涵。皮尔斯符号学理论的立足点和要解决问题的目标在逻辑学,索绪尔符号学理论的立足点和要解决问题的目标则在语言学,性质有所差异,形成的理论原理和适用范围也随之而不同。总的说来,皮尔斯的符号理论适用范围更为广阔一些,譬如涉及图像之类,索绪尔的符号理论因处理时间性的听觉印象,就不大适合用来探究空间性的图像等问题。不过,也正因为理论来源的不同,英美奉皮尔斯学说为圭臬的符号学者与欧陆奉索绪尔学说为圭臬的符号学者之间很多时候势若水火,这实际上阻碍了符号学理论的进一步推进。 西比奥克(Thomas Sebeok)将索绪尔理论原本局限于解释人类的符号行为拓展到解释全体动物的符号行为,尝试构建整体符号学。我觉得符号行为主体范围的拓展或许有助于呈现意义的生成过程,然而问题在于把握导致意义生成的发生要素。 将皮尔斯的符号三分构造:符号(或再现体)、对象、解释项,与索绪尔的二元构造:能指/所指相对照,可以看出符号(或再现体)与能指相对应(索绪尔很多时候不说能指和所指,而说符号和意义,或说形式和意义),这是无疑义的;英美学者往往把皮尔斯的“对象”与索绪尔的“所指”相对应,进而说索绪尔理论缺少“解释项”的内涵,这完全是错误的,因为他们把“所指”与“所指物”、“所指对象”混淆了。我认为索绪尔和皮尔斯两人符号理论的根本区别,在于皮尔斯那里存在“对象”(object,“物”),索绪尔那里不存在“对象”(“物”),或者说将其祛除出去。祛除的原因在于外在事物不属于符号的一般法则。我的理解是我们感知和体认现实世界,这和现实世界相关。要呈现或表达这种感知和体认,只要置于符号与意义的任意性和约定性、符号与符号、意义与意义的差异性和关系性就可以了,这时候与现实世界没有关系。符号是有限的,人类思维的发展、思想的产生或者说物的意义是无限的,如果符号与物具有固定的一一对应关系,那么,就无法以有限的符号在关系中产生近乎无限的意义和价值。我们想以有限表现无限,必须创造符号,然而这创造的新符号实际上与原先的旧符号没有区别,但经由任意而约定俗成的过程,赋予了它新的思想和意义,因而是新的符号、创造的符号。词(符号)的价值在于现存的词与词的关系,而不在形成此词的词源。因此,只有摒除历时性视角,才能发现共时性事实,或者说凸显共时性事实的纯度。譬如我们汉语中的“至今犹然”的“犹”,与表示动物的“犹”毫无关系,必须摒除或忘却动物意义的“犹”,彻底废除或者说抽空“犹”的词源意义,方能呈现“至今犹然”之“犹”的意义。这是语言的变异和创新之处,其间存在的是语言符号的任意性,我们任意地拿表示动物的“犹”这一符号转而来表示“至今犹然”之“犹”的意义,符号和意义之间完全是任意的关系。正是由于任意的关系,极大地拓展了语言的表达能力,使得有限的语言符号可以表达近乎无限的意义。 另外,从1996年发现的索绪尔橘园手稿,我们看到其符号模式实际上不是惯常以为的“所指/能指”(或者说“意义/形式”),而是:

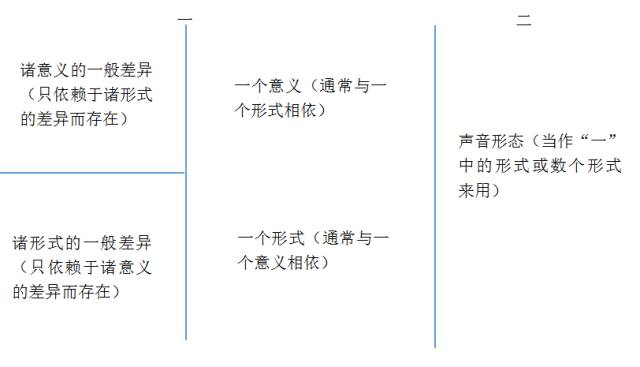

我们看到,这里所指和能指、意义和形式是相依的,不可分离的。值得注意的,乃是索绪尔强调意义与意义(意义链,或者说意义群,所指群)之间的一般差异,形式与形式(能指链,或者说能指群)之间的一般差异,所指链的差异依赖能指链的差异而存在,同样,能指链的差异也依赖所指链的差异而存在。索绪尔强调的是能指链与所指链的一体性,两者之间的不可分离性。从上面的索绪尔符号模式,我们还可看到索绪尔在第“二”部分单列了“声音形态”,也就是“能指”(“形式”),这时候它没有与一个意义或数个意义相依,尚不具备差异性,尚未被划分和限定,是一个索绪尔在《杂记》所称的“符号的外壳”,完全具有空无性。只是一旦被划分和限定,具有了区别性特征,含有了差异性,那么,就是与一个意义相依的一个形式了,或者与数个具有差异性的意义相依的数个形式了。重复一遍,构成对置的,不是形式(能指)和意义(所指),而是属于外在现象的发声形象(声音形态,符号外壳)和属于内在意识现象的居间介质(形式-意义,声音-思想),后者有言说主体的意识的介入。作为外在现象的发声形象(声音形态)一旦有言说主体的意识的介入,也就转化为内在意识现象,与意义、所指不可分离。 形式是差异的展现。意义和价值既因差异关系而赋予,则我们对意义的获取就凭借形式的区别性而得到,反过来,我们对形式的区别性的认知,也同样是由于我们对意义的区别性的领会而来。我们不能分离地、固定地、绝对地讨论意义a或形式A,也不能固定地从形式出发来确定意义,不能固定地从意义出发来界定形式。如果一定要说有固定的关系的话,那也是形式和意义相互界定的不确定性、不固定性。或者说,一切都是不固定的,唯一可固定的是诸要素处于不固定的关系中。差异的呈现是个否定性的事实,我们的心智确认了这类事实,从而使之具有价值。也就是说,差异源自否定性,这种否定性得到了明确,就转化成了肯定性,这是事后反思的结果。不过,事后反思、归并或同化在很大程度上是有意识的行为,而差异或区别性特征的呈现是无意识的、偶然的,并不是有意寻求的结果。 索绪尔符号学模式中的形式与形式之间、意义与意义之间、形式与意义之间的差异性关系以及形式与意义之间的任意性与约定性关系,使得意义的生成处于衍化的过程之中,与皮尔斯符号理论中的解释项所起的作用相当。而我觉得首要任务是要发现皮尔斯和索绪尔两者理论中的契合点。我经过长久的研究和思考,认为符号的否定性这一关键点共存于索绪尔和皮尔斯的符号理论之中,在前者那里呈现为语言符号的差异性和关系性,在后者那里呈现为逻辑符号的负项关系和否定关系,都以非存在来再现和表象存在,构成符号特有的本体论。发现两大貌似格格不入的符号学理论系统的共性,以此为突破口,重建符号学基本原理,这是我今后工作的重点。

(图片来源于网络) 祝东:罗兰•巴特用语言学模式来分析一切符号学事实和意指现象,屠老师可否谈一下其对符号学最大的贡献是什么?有没有什么不太好的地方? 屠友祥:我在《罗兰•巴特与索绪尔:文化意指分析基本模式的形成》这篇论文里集中谈了这个问题。索绪尔把语言区分为整体语言∕个体语言(社会性∕个体性),以符号学为准绳,确定言说的整体语言为语言学研究对象,因为它具有社会集体性;叶尔姆斯列夫则以图式∕习用替代索绪尔的整体语言∕个体语言,认为图式、习用两者均具社会性;罗兰•巴特即经由叶尔姆斯列夫(Louis Hjelmslev)这一环节──语言的图式∕习用支配着符号的结构、运作和意义,从而颠倒了索绪尔的语言学是符号学一部分的理论,改变为符号学是语言学的一部分,也就是运用语言学模式──横组合关系和纵聚合关系,来分析一切符号学事实,分析一切意指现象。 其中句子是典型的横组合段。句子蕴含的完成力量以及句子本身的完整性,与意识形态的重复、固著及完成的特性是一致的,句子因此成为文化意指分析、意识形态分析的模型、渠道和对象。纵聚合关系则对含蓄意指的能指或所指作出分类。直接意指直显真实(语言的真实),它转移为含蓄意指的能指或所指,或者说含蓄意指的能指或所指负载、蕴含了直接意指。含蓄意指的所指当中的不变者或常数就是意识形态,它凭借自身负载、蕴含的直接意指实现意识形态的“天然性”、“真理性”的幻象。含蓄意指的能指的常数是修辞学,或者说修辞学呈现为意识形态的意指方面。含蓄意指的能指或修辞的手段或意识形态的意指面貌,是语义转变、偏离、扭曲。这是实现意识形态幻象和揭露意识形态幻象的途径。 罗兰•巴特以语言学模式来分析一切符号现象,进行意识形态批判,应该说是非常有效的。当然,有效性和局限性往往如影随形。实际上,罗兰•巴特在分析照片、剧照、画作之类产生的视觉性符号意识的时候,某种程度上是放弃了语言学模式。不过有一点需要强调的,无论视觉性符号意识还是听觉性符号意识,在人类那里最终都不由自主地转换为语言符号意识,因此,以语言学模式分析一切符号现象,是有其合理性的。 另外,《西北大学学报》曾经要我外审一篇论文,论文作者花费心力不少,但基于学术研究在于求真这一点,我还是表达了应该修改的意见。现在把这意见附于此,也许对大家理解罗兰•巴特的理论模式有帮助。 作者说“巴特论述的简略性和急迫性,使涵指、元语言、神话与意识形态几个概念的关系显得混乱和模糊”,这个说法不能成立。巴特的论述简洁明了,非常清楚,问题是诸多研究者,包括文中所述的约翰•费斯克(John Fiske)、隋岩以及作者自身等,理解有误,却反过来说巴特混乱。 要解决问题,唯一的办法是回到巴特本身去,而不是纠缠于费斯克、隋岩的观点。 其中对‘元语言’的理解最为关键,我们凭借此一种语言系统(符号系统)来解释或探究彼一种语言系统(符号系统),那么,此一种语言系统(符号系统)就是元语言。由此,我们可以说‘符号学’就是一种元语言,因为我们拿符号学来分析符号(能指和所指的完整体),这时候我们获得了符号(能指和所指的完整体)的意义,这一意义成为直接意指的所指。符号学家、神话修辞学家就是元语言家,他关注的是所指、意义,或者说他要刻意呈现与揭示的就是所指、意义。 神话制造者会拿这一直接意指的所指与能指相结合的完整体作为能指来用,这能指也就是各种言说方式、各种修辞手段,与他要蕴含的意识形态这一所指结合起来,构成含蓄意指,以此制造神话。因此,‘神话’一方面是意指方式、修辞手段,是能指,另一方面又是运用这一意指方式产生的结果,也就是意义、所指、意识形态。所以,在巴尔特那里,‘神话’与‘意识形态’很多时候是同义语。神话即意识形态。神话制造者要刻意隐匿的也正是所指、意义、意识形态。 神话破解者、符号学家、元语言家又可以拿这一含蓄意指的能指和所指构成的符号作为对象,进而析离它的意义,予以破解,还原或凸显其意识形态的本来面目。 非常简单明了的事情,众人没有抓住关键点,就弄成一团乱麻。 如此,作者所谓‘直指—涵指—神话’和‘直指—元语言—意识形态’两组关系也就是不能成立的,所称‘涵指与神话位于表层结构,是可以显见于人的;元语言与意识形态位于深层结构,是一种隐蔽的存在’,理解上完全是错误的。” 抓住“元语言”问题,是理解罗兰•巴特理论模式的根本所在。 祝东:记得上次在东北开符号学大会的时候您曾经论及中国符号学还不足以与意大利符号学比肩,您如何评价当今中国的符号学发展状况?在您看来中国符号学发展的突破口在哪里?面对新传媒时代,中国符号学又该如何拓展自己的锋面? 屠友祥:我还是想强调一点,学术研究的根本在于求真。大会讨论属即兴发言,却是我的真实想法。我觉得一门科学在某个国家的发展情况,应该兼及学术传统和现状两方面。当时是在说“符号学四大王国”这个话题,法国、美国、俄罗斯三国入列,自然都没有异议。我认为第四国应该是意大利,而不是中国。这不是就个体来说的,而是基于整体来说的。就个体而言,中国杰出的符号学家绝不比意大利逊色。就整体来说,则意大利具有一大批优秀的符号学者,而且具有拉丁古典学术传统,中国就及不上了。也许其中有我的偏爱在里面,因为索绪尔手稿的整理和研究工作,意大利学者做得既多又好,《索绪尔研究集刊》的主编也早已由瑞士和法国人换成意大利人了。中国和印度应该并列第五,但就符号学思想史学术传统而言,古印度远远凌驾于诸国之上,索绪尔的符号学理论根本上也只是脱胎自古印度符号学思想而已。

(图片来源于网络) 做某门学问,学术生态很重要的。如果粗制滥造,把学术生态破坏了,每个学者个体都无法安好地生存(如果有一天我们都羞于说自己是做符号学研究的,那会何等悲凉),因此维护好学术生态是每个学者的职责。八十年代美学热的时候,什么都加上美学两字做后缀,现在轮到符号学了。这是一门学科衰落的征兆。新传媒时代,提供了新的研究素材,但新传媒需要快速更新,需要惊人之语以博人眼球,这对学术研究是有害的,速生必速灭。中国符号学发展的唯一出路,在于扎实地依据学理真正解决符号学基本理论问题,否则一切都无从谈起。 延伸阅读 屠友祥(译):《索绪尔第三次普通语言学教程》,上海:上海人民出版社,2007年。 屠友祥(译):《文之悦》,上海:上海人民出版社,2009年。 屠友祥,温晋仪(译):《神话修辞术》,上海:上海人民出版社,2009年。 屠友祥:《言境释四章》,上海:上海古籍出版社,2011年。 屠友祥:《索绪尔手稿初检》,上海:上海人民出版社出版社,2011年。 屠友祥:《修辞与意识形态》,北京:人民出版社,2012年。 屠友祥(译):《S/Z》,上海:上海人民出版社,2012年。 屠友祥:《符号的空洞性与充实性》,《文艺理论研究》,2004年第6期,第48-54页。 屠友祥:《罗兰·巴特与索绪尔:文化意指分析基本模式的形成》,《西北师大学报(社会科学版)》,2005年第4期,第7-14页。 屠友祥:《索绪尔“符号学”设想的缘起和意图》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》,2005年第5期,第34-42页。 屠友祥:《语言的时间及感知问题——索绪尔手稿再检》,《外语学刊》,2008年第1期,第45-57页。 屠友祥:《指称关系和任意关系、差异关系——索绪尔语言符号观排除外在事物原因探究》,《外语教学与研究》,2013年第3期,第339-350+479页。 屠友祥:《索绪尔话语理论诠解》,《文学评论》,2014年第4期,第22-27页。 屠友祥:《语言单位:居间介质与话语链——谨以此文纪念索绪尔出版一百周年》,《外语教学与研究》,2016年第6期,第323-334+478页。 本文刊载自《传播符号学访谈录——新媒体语境下的对话》 四川大学出版社2017年8月 (本期编辑:要鑫)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |