学者丨辛德勇 反颠覆的颠覆者 ~ 南方人物周刊 |

您所在的位置:网站首页 › 田余庆三国 › 学者丨辛德勇 反颠覆的颠覆者 ~ 南方人物周刊 |

学者丨辛德勇 反颠覆的颠覆者 ~ 南方人物周刊

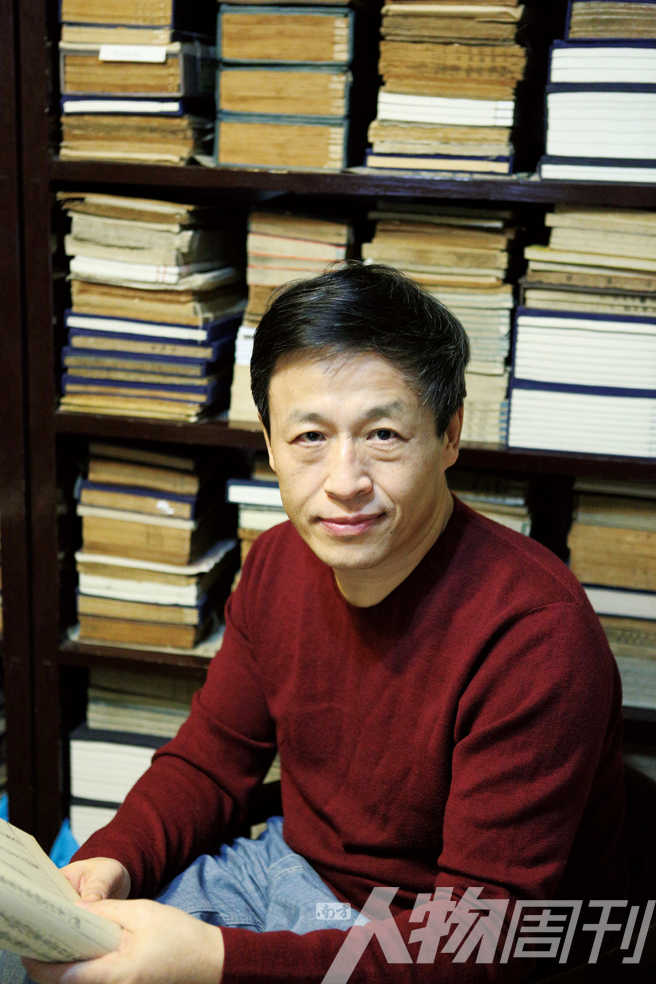

本刊记者 徐琳玲 实习记者 都芃 发自上海、杭州、北京 编辑 周建平 [email protected] 头图:辛德勇在书房 图/周雯

在大江南北的学术青年们那里,辛德勇有一个美号——“辛神”。 这位北大历史系教授以出书快、质量过硬著称,研究领域极为广泛,横跨历史地理学、版本目录学、印刷史、秦汉史、隋唐史等,且都有独到的创见,可谓之“横通”。新近,他开始涉猎古代天文历法,又提出了一个新问题——中国从商代到周代历法体系的转变。 凭着早年跟着业师黄永年先生打下过硬的“屠龙术”——古历史文献学、版本目录学,他近些年又杀入有广泛社会关注度的文史大话题,从《海昏侯刘贺》《发现燕然山铭》,到今年新出的《海昏侯新论》《生死秦始皇》,都是针对重大考古新发现、重大新材料的出现所带来的新问题。 “辛神幽默起来,没有一个铁岭老乡会是对手。“他的一枚学术小粉丝说。 在个人微信公号上,他经常在和读者粉丝的互动交流中秀一下段子手本色,不时发发粉丝“福利”——无上装的泳装照,展示一下常年运动锻炼出来的胸肌、肱二头肌,大黑超之下嘴角带着一丝蜜汁微笑。“冬天贝雷帽,夏天墨镜,既简洁又精神。辛师的衣品一直走在我校大部分男老师的前面。”北大历史系大四女生小默(化名)在电话那头笑着说。 学问过硬,再加上形象好、气质佳、自带大东北人天生的幽默感,这位看着很有明星范的学者,其实是一个地地道道的“书呆子”——很晚才用上智能手机,基本不关心时事,几十年里做着十分冷门生涩的研究,对学界一波接着一波的时髦理论、范式和流行大作统统不关心、“没读过”,人生最大的乐趣是寻书、看书和藏书。 他认认真真地做学术,认认真真给学生上课,认认真真给学校提意见和建议。这股爱较真到底的“戆劲”,有时也会给他带来不小的麻烦。 辛德勇生于1959年,刚刚迈入六字头。从谈吐到精神面貌,却散发出一股少年人身上才有的锐气。 “他身上似乎还保有一种天真,一份冲动,这在他的同龄人之中已经很少见了。”身为“95后”的小默说。“甚至是很多年轻人都比不上的。”

破解“秦始皇之死”疑案 在2019年的新作《生死秦始皇》里,辛德勇试图破解由一部因盗墓流出的古书简引发的“秦皇之死”悬案。 2009年,北京大学获得一批经盗墓者流到海外的西汉竹书捐赠,共计三千三百多枚竹简,经鉴定,抄写年代大约在西汉中期。在整理的过程中,专家学者们发现了一部篇名为《赵正书》的古书,由五十余枚竹简组成、近1500字,内容主要围绕秦始皇之死和秦朝灭亡,记述了秦始皇、李斯、胡亥、子婴等人物的言谈和活动。 在重大历史事件的记载上,这部不知作者的古佚书出现了和《史记》的重大差异。按司马迁的记载,秦始皇在第五次巡游途中驾崩于沙丘,宦官赵高遂和胡亥合谋,勾结丞相李斯,矫诏立胡亥为太子,并以秦始皇之命赐死正在北方戍边的长子扶苏和将军蒙恬。胡亥登位后开始诛杀兄弟姐妹及其后代。 而据这部《赵正书》所载:秦始皇病重后,临死前召李斯等亲近大臣,在李斯的建议下,宣布把王位传给胡亥。也就是说秦二世胡亥是合法的大秦帝国继承人。 2015年,《赵正书》的内容公布,在海内外学界和新闻媒体引发了一场小地震。有日本学者结合益阳兔子山遗址出土的秦二世即位诏书,公开提出对《史记》中的一些基本记载“不能简单信从”之说。而有媒体干脆以“现代考古推翻《史记》记载”为标题进行热点报道。在知乎、百度等诸多论坛上,文史爱好者们对《赵正书》内容的真实性进行了激烈的讨论。 一部因盗墓而流出的古佚书真能推翻《史记》的记载,颠覆几千年来我们对秦末历史的认知么?历史的真相到底是怎样的?如果都是“孤证”,我们到底是信太史公还是信这位无名的作者呢? 对于这些问题,辛德勇认为竹书的整理者的回答有些“骑墙,模棱两可”,而做出更深一层解读的专业工作者则有些回避实质性问题,“并没有真正解答公众对《赵正书》产生的疑惑。” 在《生死秦始皇》里,他展开古文献学的考辨功力,把《赵正书》和《史记》中《秦始皇本纪》《李斯列传》里的相关文字进行交叉对比,从内容、修辞、行文逻辑等入手分析,由此推测:《赵正书》的作者很有可能和司马迁利用了一件同源的信实史料。但是,它们分属两种不同的历史记述体系,是“一件事,两支笔”。 一个是出自受过严格训练的职业史官之手,另一个则是志在说理的汉代“小说家言”。《赵正书》的性质,是以秦始皇、秦二世和赵高的历史故事为依托的“寓言”,目的在于劝喻,而不是纪事的精确性。 “如果我们有一个广阔的文献学背景,就不会对《赵正书》这样考古或盗墓出来的新材料大惊小怪了。在历史上,这种在正史以外的书写系统一直存在,就是今天还有保留下来的,譬如刘向编撰的《新序》《说苑》等等意在说理的历史故事汇编。” “司马迁的《史记》是在西汉中期写成,当时的人能接触到西汉初期和前期大量有关秦始皇的传说,包括历史记述。区别在于谁是说小说、谁是说寓言,谁是讲比较实在的历史事件,这是几个不同的书写系统。” 身为太史令,司马迁能接触到包括秦国国史《秦纪》在内的一二手史料。但是,他何以获知那些秘而不宣的宫廷秘事?譬如赵高、胡亥、李斯三人间的密谋,包括秦始皇的私生子身份,以及《史记》里那些栩栩如生的历史现场,到底是不是司马迁的个人想象呢? 在看待太史公的纪事笔法上,辛德勇说自己的观点有别于史学大家吕思勉、宫崎市定等著名海内外学者。 “我想说人都是有嘴的。亲历了大事,真正能够憋着烂到肚子里的人是少数。而且一件大事的亲历者往往不止一个人,他会跟他最亲近的人讲,而这个和他最亲近的人自己还有另一个亲近的人。而且,那么大的惊天秘事发生之后,人真能憋住就不说吗?大家都关心,如果你听到别人讲的跟你知道的不一样,你肯定会悄悄说不是那么回事对吧。然后,接近真实性的故事就会在一个比较近的时间段里流传。” “作为一个严谨的、受过职业训练的史学家,司马迁知道怎样剔除不可靠的成分。而且,他有一份对上天的敬畏。这当然有一定的相对性。但不能因为相对性,就从根本上认为他记录的性质是虚构的。” 辛德勇给出最有说服力的一个例子,是《史记》里对秦始皇陵墓的描述。据史载,秦始皇驾崩入葬之后,墓陵的大门被关闭,参与设计、建造的工匠全部被活埋在里头,以防泄密。 但在《秦始皇本纪》中,司马迁却对陵墓的规模、里头的设计、物料给出了很详细的描述:“以水银为百川江河大海,机相灌输。上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之。” 所有知情的工匠都被集体活埋了,司马迁自己也没有机会下到墓室去看,他如何得知如此详尽的信息呢? 进入21世纪后,国土资源部等多个部门和单位共同成立了考古工作组,对秦始皇陵做遥感和物探考古。他们在秦陵园封土堆探测到下面有个规模庞大的、强异常的水银高密度区。 “富集量如此大的水银存在,如果不是人为的,是不可能的。”辛德勇解释说。 “如果你在北京生活过,如果你坐过北京的出租车和司机打过交道,你就知道没有什么大事是完全瞒得住的。虽然,他们的表述不一定是准确的。”

闯入公共领域的“书斋历史学家” 进入公共领域,缘于偶然的历史事件。 2015年,举国上下最轰动、最夺人眼球的文史大事件,是江西南昌海昏侯墓考古发掘成果的初步公布。经确定,墓主为西汉汉武帝之孙、当过27天皇帝的刘贺。除身份确定之外,殉葬品中出现数量惊人的财富,大量的金饼、金板、马蹄金、钱币……令人瞠目结舌。 这立刻引起了近十年来专注秦汉史的辛德勇的注意,他于是写了一系列相关内容的史学随笔和专论,发在自己的微信微博上。在一家出版社的邀请下,他在这些文章的基础上写作完成《海昏侯刘贺》一书。 《海昏侯刘贺》一书涉及汉武帝晚年的情感、家庭生活和政治动荡,卫皇后的失宠和太子据的反叛;操控昭宣两朝政局的外戚权臣霍光到底“是忠是奸”?他为何要在短短27天里先立后废汉武帝之孙刘贺?经历了帝、王、侯三种身份转变的刘贺究竟是一个怎样的人?他的惊人财富是从何而来的? 在这部书中,辛德勇尝试用一种更容易让社会大众接受的叙述形式,让《海昏侯刘贺》变得可读。但占据全书主要篇幅的仍是相当“硬核”的内容——有古文献的考辨,有新观点的提出和论证。其中,占据全书主体的宫廷政治斗争,诸如“卫太子巫蛊之祸“、“江充陷害案”、“汉宣帝改元”,以及战国秦汉历史地理等考辨,都是辛德勇近几年来的研究成果。 令他大感意外的是,这本并非“通俗历史读物”的史学专著一经出版就一售而空,前后销量达四万册。其中,大部分读者是非专业的一般文史爱好者。 “这说明公众的文化水平已经很高了,他们对历史有强烈的兴趣,并且对知识的深度有很高的要求和接受度。” 他由着自己的研究兴趣和所长,又陆续写作《发现燕然山铭》《生死秦始皇》《海昏侯新论》,都是针对重大的考古发现和重大新材料的出现。2019年又首次“触电”,参与了央视考古纪录片《海昏侯》的制作与拍摄。 身为坐拥文化资源的学者,辛德勇说自己这几年一直在思考“如何让历史研究回归社会公众”,并尽自己所能在做一些尝试和探索——在写作中,把重心放在对具体生命的关注:把自己过去写专业论著时一直避免的对历史事件和人物的感悟、评价也带进去,譬如对秦始皇“偶语《诗》《书》者弃世”的残暴、汉武帝的征伐,他的爱憎、褒贬都洋溢在纸上。 在《发现燕然山铭》中,对同为职业史官的班固为讨好外戚窦宪做《燕然山铭》歌功颂德,并由此在窦宪倒台后被牵连下狱身亡,辛德勇做了辛辣的讽刺和批评,并引时人对其的评价——“其议论常排死节、否正直,而不叙杀身成仁之为美,则轻仁义、贱守节愈矣。” 但对许多读者反映读着“费力“、“不好懂”的古文献和史料考辨部分,他没有放弃的打算。“我还是希望把前期研究的基本过程、依据提供给读者,这样他们可以自己来检验和思考。如果他们认为我有不准确的地方,可以来反驳、纠正我,如果看了后认同,那就会对我的观点更加明确。” “历史的考辨是一件很艰辛的事。”他对近些年来史学界“抢”占出土新材料的风气,以及媒体追捧考古新发现、动辄以“颠覆”“改写”作卖点的乱象有许多不满和批评。 曾有媒体声称从“南昌考古发掘传来新消息”,说海昏侯墓中发现了《史记》,并在标题和导语上连用几个惊叹号以示激动之情,紧接着又有消息说墓中发现的《史记》是未经汉武帝删减的初版,随后自媒体一窝而上,以“《论语》《史记》《易经》可能要被集体更新”“不知多少历史将被颠覆”这样的标题吸引眼球。 听闻这一消息后,辛德勇的第一反应是“不可能!” 据《汉书》记载,司马迁去世后,《史记》直至汉宣帝时才流传于世。西汉朝廷对《史记》的阅读和传播曾颇为防范。司马迁的亲外孙杨恽被除爵罢官,缘由就是“妄引亡国以诽谤当世”。到汉成帝时,东平王刘宇来朝时“上书求诸子及《太史公书》”,也被驳回,原因是《史记》被认为“有战国纵横权谲之谋,汉兴之初谋臣奇策、天官灾异、地形厄塞:皆不宜在诸侯王”。 以刘贺这样敏感的废帝身份、被监视居住的政治处境,他拥有《史记》的可能性微乎其微。 事实证明,这是一起由当事人口误和媒体把关不严的双重失误导致的乌龙事件。 无论是面向公众的历史写作和讲座,还是在自己的纯学术专著中,辛德勇都在反复强调一条原则——历史研究应以传世文献和正史为第一位,在正史的骨干和基础之上,新的考古发现、新出土的材料可以起到拾遗补缺的作用。“如果你倒过来,那就是舍本逐末,就会只见树木不见森林。” “我认为自商代以来,中国(历史)有一个系统的记载。古代的史官把最重要的事记录下来。更重要的,它有实时的记录,虽然可能会有残缺。官方修史要比民间有条件得到更多接近当时原貌的记载,它远比个人的记忆、包括民间记载更加可靠和权威。”“王国维先生阐扬的所谓‘二重证据法’,实际上并不是宣扬它普遍的方法论意义,只是意在证明《史记·殷本纪》的真实可信。” “如果明白这一点,你就会明白正史的体系还是相对可靠的,除此以外也没有更加系统、可靠的体系。这不是说正史是完美无缺、没有错误,这正是历史学家的职责所在——通过严谨的研究剔除正史中错误的、被有意修饰过的部分。”

“汉武疑云”——历史是客观的,还是被“构建”的? 在学问的路数上,辛德勇最喜欢清代学者钱大昕——“专拣硬骨头啃,努力解决前人回避不碰或者解决不了、解决不好的顽症死结。”“很多人认为乾嘉学者是鸡零狗碎,对历史缺乏整体的认识。但他不是这样。” 2015年左右,他的历史专著《制造汉武帝》在史学界引发了一场广受关注的学术论争,波及海外学术界。时至今日,论战的余波仍在回荡。 它所引发的讨论显然超越了具体的学术话题,涉及我们到底如何看待历史,以及历史究竟是一门怎么样的学科。 在《制造汉武帝》一书中,在解析司马光的历史构建的过程中,辛德勇质疑和挑战了北大史学前辈、已故著名史学家田余庆影响中古史学界长达三十多年的权威观点。在1980年代中期,田先生发表了《论轮台诏》的史学名篇,探究汉武帝刘彻晚年内外政治形势。他认为当时在武帝、太子刘据两个集团之间出现“尚功”、“守文”两条治国路线的斗争,这最终导致“巫蛊之祸”。 田先生更系统地论述说:在经历了一系列政治动荡后,汉武帝在去世前两年大幅度转变政治取向,由劳扰天下、穷兵黩武,转向所谓的“守文”,从而“澄清了纷乱局面,稳定了统治秩序,导致了所谓‘昭宣中兴’,使西汉统治得以再延续近百年之久”。 在拨乱反正、百业待兴的1980年代,这一史学观立刻在中国学术界引起广泛关注和高度赞誉,产生了相当普遍的社会影响,被视作中古史研究的重大成果。 田余庆立论的依据是北宋司马光所统撰的《资治通鉴》。辛德勇则根据《汉书》所载昭帝始元六年召开的“盐铁会议”,认为汉武帝晚年的治国路线并没有发生根本转向,所谓的“轮台诏”只是一种对外作战策略调整的权宜之举。 他随后对《资治通鉴》的史源进行考辨,指出司马光在书写这段历史时,选用南朝刘宋时期的神仙家小说《汉武故事》来刻意建构历史,“制造”了汉武帝晚年幡然悔悟的形象,其目的是对统治者有所劝戒。在《资治通鉴》中,司马光甚至还采用过像《赵飞燕外传》《天宝遗事》这样更为“不靠谱”的情色文学中的记载。 “制造汉武帝”的相关论文和书籍一经出版,立刻在学术界引起激烈争论。也因着田先生弟子们的参战,甚至旗帜鲜明地“站队”,相关讨论已有越出学术讨论、捍卫师门的色彩。 一位青年学者指出:这其实是两种治史思路之间的一次较量——“在北大历史系,一直有读《资治通鉴》的历史传统。” 辛德勇說自己写作此书有一个文献学的基础,就是遵从其师黄永年先生的教导——《资治通鉴》的秦汉部分,不能用作一般意义上的史料。“因为司马光并没有依据今人不掌握的史料,完全依据《史记》和《汉书》改写。有一手证据不看,却依赖有可能夹带私货的二手材料,不是严谨史家所当为。” 辛德勇自认是一个“书呆子”,不懂政治。从一个职业史学家的角度,他不赞同司马光为其政治理想和现实关怀而对史事进行改编、剪裁和添加,刻意“制造”历史。但另一方面,他对司马光抱有很深敬意——“在政治理念上,我当然是更认同司马光的,他的主张虽然保守,但少折腾老百姓。” 辛德勇在读书 图/周雯 “《资治通鉴》不是一般意义上的史料。但它在历史上一直有积极作用,使得世世代代的统治者有所警戒,不敢太胡作非为、欺压普通老百姓。” 在中国悠久的传统里,历史书写一直被士大夫们寄托了强烈的用世目的。甚至有人说,历史是中国人的宗教、一种特殊的“政治神学”。 “总的来说,我不是太赞成过强地从现实目的出发、借古讽刺今地来写历史。它会影响你对历史真实性的表述。有时即使你的认识是准确的,你的表述也会违背你的认识。对一名学者来说,我还是要强调学术的严谨性是第一位的。” 让辛德勇真正“听着很烦很烦”的,是近二十来年风行于学界、被频频引用的那句话——“一切历史都是当代史”(克罗齐语)。 “我从来没有读过克罗齐的书,我也不知道他这一句的真实含义是怎样的。但是,我看到引用这句话的人似乎是认为一切历史全看当代人怎么说、怎么看待,没有了客观真实性。如果是这样,我觉得毫无价值,因为每个时代的人都是活人,都有血有肉有感触有情感。” “但如果是严谨的史学著作,它一定有个忠于基本历史事实的目标。我一直就认为历史是一门科学,它有客观性,它是可以被反复论证、检验的。”

黄门风骨——做有性情的学问 “不唯书,不唯上,只唯实。”这是辛德勇用来评价业师、著名史学家黄永年先生时用的九个字。 从学问、性情到为人,辛德勇和黄先生最为相投。 他也被视作黄永年最为得意、得其衣钵的高足,虽然严格说,他只可算是黄先生的私淑弟子。辛德勇在古文献、版本目录学上的硬功,扎根于传世文献,以及每做学问必求新见的做派,都能看到黄永年先生的影子。 授业、问学之外,师徒二人也常为买书、易书之事你来我往,甚至“吵嘴”、闹小别扭,留下了不少趣闻轶事。 黄永年,江苏江阴人士,少年时即师从史学大家吕思勉、童书业、顾颉刚,又是著名诗词学者龙榆生的弟子。他由此从“古史辨”一派继承了对中国古史的基本看法,“尤其是他们精密不苟的考证方法”。 受陈寅恪的影响,他后来走上隋唐史的研究,但从不迷信权威。1946年,还在复旦读书期间,他就发表文章与陈寅恪论辩史学问题,得到陈先生托夫人代笔的回信嘉许。撰写毕业论文,他讲唐代河北藩镇,也否定了陈寅恪“以昭武九姓胡为安禄山主力”之说,二十出头即为学界所瞩目。 虽受时代左右、囿于偏远一域,黄永年在隋唐史、古文献学、版本目录学上的造诣均堪称一流。除个人治学外,他在教书育人上也是楷模,得其亲传的及门弟子已近百人。他是陕西师范大学历史文献学的创建人,而弟子们也都以古文献的扎实功底著称。 黄永年性格刚直,为之吃过不少苦头。他是性情中人,臧否人物辛辣犀利,不留情面。有心之人曾收集整理出一份《黄永年先生月旦录》,记录下他对一干被奉为权威、大师、泰斗等人们敬而生畏的学界人物的品评,涉及学术、操行、品格等诸多方面,皆有不足之语,可谓刀刀见血。 “黄先生对学问、对人格有一种理想主义的极高标准在那里。”一位学者评价说。 黄永年先生指导读书 “去世后的这些年里,他在学术界的影响力越来越大。而且,他的研究字里行间都透露着性情、品格。黄先生写的东西,把他的名字抹去,你都是能认出来的,一个活生生的人,风格很突出。”辛德勇回忆。 “这就是我说的历史学研究是有公论的,有客观性,是可以被反复检验的。当一代人走了,那些被世俗利益所主导和影响的东西不存在了,就只看你所留下的学术价值了。” |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |