翟文铖|论汪曾祺的“文气论” |

您所在的位置:网站首页 › 汪曾祺文集文论卷 › 翟文铖|论汪曾祺的“文气论” |

翟文铖|论汪曾祺的“文气论”

|

曹丕的文气论无论是对于辨别创作主体的气质类型,还是对于区分作品的美学风格,都具有重要意义。但也存在明显的缺陷,那就是过分强调作家先天禀气的决定作用,忽视了后天因素对创作主体的影响。后来的文论家看到了这一点,纷纷探究改变气质的方法,即所谓“养气”,他们或重在积理,或重在练识,或重在励志,或重在尚学,或重在寡欲。[6]汪曾祺强调读书的重要性,他认为“一个作家的语言风格跟作家本人的气质很有关系,而他本人气质的形成又与他爱读的小说,爱读的作品有一定的关系”。[7]他还现身说法,认为归有光的《项脊轩志》、《先妣事略》、《寒花葬志》3篇,对自己作品风格的形成产生了巨大影响。他一再劝青年作家要多读古典作品,多读民间文学,认为书笈不厚,在创作上就难有作为。 布局论。汪曾祺的文气论,并不局限于对创作主体气质的探讨,他还就文章的构架问题展开论述。在《小说创作随谈》中,汪曾祺说:“我欣赏中国的一个说法,叫做‘文气’,我觉得这是比结构更精微,更内在的一个概念。”[8]在这里,汪曾祺明确区分了“结构”和“文气”两个概念。那么,这两个概念究竟有什么不同呢? 西方的宗教文化,赋予了人们一种线性的时间观念。这种时间观念投射到叙事文学中,便呈现为一种时间性结构,即故事遵循因果逻辑在时间的链条上延伸。汪曾祺对这样的“结构”十分反感,他曾有过这样一段评价:“莫泊桑,还有欧·亨利,耍了一辈子结构,但是他们显得很笨,他们实际上是被结构耍了。他们的小说人为的痕迹很重。”[9]中国文化是一种农耕文化,农时的周而复始给予人们一种圆周式的时间观念,时间的循环性使人们把更多的注意力投向了空间。这种观念映射到文本构架上,就凝结为空间化结构,即“不注重情节,而注重事件的自然顺序的组织安排。”[10]于是,中国的叙事有了与西方截然不同的概念,那就是“以对‘段’的空间化组织安排作为文理脉络的基本贯串。”[11]汪曾祺的文气论,就体现了这种叙事倾向。他说:“什么叫文气?我的解释就是内在的节奏。‘桐城派’提出,所谓文气就是文章应该怎么起,怎么落,怎么断,怎么连,怎么顿等等这样一些东西,讲究这些东西,文章内在的节奏感就很强。”[12]提、放、断、连、疾、徐、顿、挫,都属于桐城派的“义法”,是段落间或段落内部进行空间性关联的方式。汪曾祺曾多次讨论“断”与“连”的方式,“桐城派认为章法最要紧的是断续和呼应。什么地方该切断,什么地方该延续。前后文怎样呼应。但是要看不出人为的痕迹。刘大魁说:‘彼知有所谓断续,不知有无断续之断续;彼知有所谓呼应,不知有无所谓呼应之呼应。’”[13]在此层面,文气相当于中国古代的章法、行文布局,美国学者蒲安迪认为,这“不是‘结构’(structure),而是‘纹理’(texture,文章段落间的细结构),处理的是细部间的肌理,而无涉于事关全局的叙事结构。”[14] 古文家为文,强调文气贯通。汪曾祺也认为,“文章内在的各部分之间的有机联系是非常重要的。”[15]他多次引用苏东坡的“吾文如万斛源泉,不择地涌出”、“但行于所当行,止于所不可不止”等语,认为文章要一气贯之,就像流动的水,并认为“中国人说‘行文’,是很好的说法。”[16]这种内部贯通会赋予作品自然天成的审美效果,汪曾祺曾举清代叶燮讲诗的比方:“如泰山出云,泰山不会先想好了,我先出哪儿,后出哪儿,没有这套,它是自然冒出来的。这就是说文章有内在的规律,要写得自然。”[17]在这里,这个内在规律就是文气。 字句论。汪曾祺对韩愈的文气论非常推崇,在《中国文学的语言问题》、《关于小说的语言》、《思想·语言·结构》、《小说的思想和语言》等多篇文章中,他反复引用韩愈在《答李翊书》中的一段话:“气,水也;言,浮物也。水大而物之浮者大小毕浮。气之与言犹是也。气盛则言之短长与声之高下者皆宜。”后人用“气盛言宜”四个字,对这个观点加以概括。在这里,韩愈的本意是要求作家通过学习《诗经》、《尚书》等古代经典和孔孟之道,提高思想道德修养,从而陶养正气,“正气培养得旺盛了,发而为言辞文章,表达力就会很强,文辞不论长短高下,无所不宜了。”[18]实际上,“气盛”了文辞也不一定好,韩愈忽视了语言和写作技能本身的重要性。对于韩愈的这一观点,汪曾祺进行了“创造性误读”。他认为,韩愈“提出一个语言的标准:宜。即合适,准确。”“他把‘宜’更具体化为‘言之短长’与‘声之高下’。语言的奥秘,说穿了不过是长句子与短句子的搭配。一泻千里,戛然而止,画舫笙歌,骏马收缰,可长则长,能短则短,运用之妙,存乎一心。”[19]而“‘声之高下’是中国语言的特点,即声调,平上去入,北方话就是阴阳上去。我认为中国语言有两大特点是外国语言所没有的:一个是对仗,一个就是四声……音乐美跟‘声之高下’是很有关系的。‘声之高下’其实道理很简单,就是‘前有浮声,后有切响’,最基本的东西就是平声和仄声交替使用。”[20]就这样,他把强调的重点从“气盛”转移到“言宜”上了。实际上,汪曾祺是站在桐城派的立场上解读韩愈的。 古人很早就发现,声响由“气激而成”,语言音响也莫能外。郭绍虞先生认为,“古文家之所谓文气,近于自然的音调”,“文气以有声律的性质”,“声律也因有文气的性质”。[21]李德裕的“以气贯文”、曾国藩的“文字犹人身之血气”都是这方面的名论,桐城派是这方面的集大成者。汪曾祺认为,“桐城派把‘文气论’阐说得很具体。他们所说的‘文气’,实际上是语言的内在的节奏,语言的流动感。‘文气’是一个精微的概念,但不是不可捉摸。桐城派解释得很实在。”[22]汪曾祺最推崇刘大櫆。刘大櫆讲文气偏重“神气”,“神气”就是创作主体的个性气质,神气不能自现,要“以字句、音节求神气”。汪曾祺曾多次阐释他的主要观点:“刘大櫆认为文之能事分为三个步骤:一是神气,‘文之最精处也’;二音节,‘文之稍粗处也’;三字句,‘文之最粗处也’。桐城派很注重字句。论文章,重字句,似乎有点卑之勿甚高论,但桐城派老老实实地承认这是文章的根本。”[23]这就是刘大櫆所谓的“学者求神气而得之于音节,求音节而得之于字句”(《论文偶记》)。这里所说的“字句”,指的不是字句的意义,而是它的声音。《论文偶记》云:“音节高则神气必高,音节下则神气必下,故音节为神气之迹。一句之中,或多一字,或少一字;一字之中,或用平声,或用仄声;同一平字仄字,或用阴平、阳平、上声、去声、入声,则音节迥异。故字句为音节之矩。积字成句,积句成章,积章成篇。合而读之,音节见矣;歌而咏之,神气出矣。”语音不仅是语义的外壳,而且有游离于语义之外的音乐效果,易于形成特定氛围和承载模糊意蕴,这是事实。但是,语言的音乐功能不能被片面夸大,“神气”并不都体现在音节上,它与意象的构成和意境的创造有着更为密切的关系。[24]在这里,刘大櫆出现了偏差。受此影响,汪曾祺晚近的理论,多单独讨论语言问题,也有夸大音节、语调作用之嫌,尽管在创作上越来越气韵生动了。写作时强调“神气”见于音节,那么语言的音韵节奏也就成了鉴赏文学作品的通道了,故此,刘大魁提出了“因声求气”的观点。汪曾祺大约也接受了这一观念,对最能体现音韵、节奏的诵读十分欣赏,还盛赞韩愈的文章注重耳感,读来朗朗上口。[25]

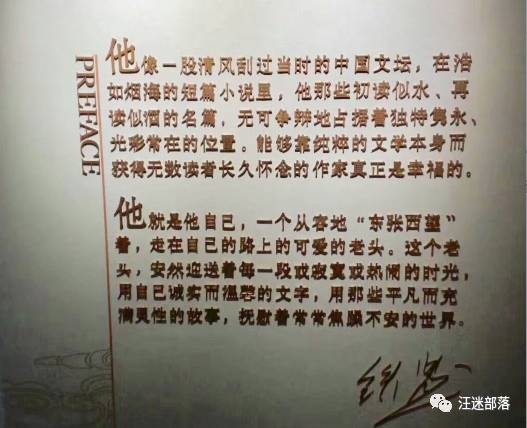

二 自清末民初,作为文气论传人的桐城派就不断受到冲击。章太炎、刘师培、黄侃、梁启超等重要人物,纷纷拔剑相向。“五四”时期,桐城派作为封建文化的代表,更成了新文化阵线的公敌。陈独秀率先拿桐城派的血祭了“文学革命”的大旗,他直斥“所谓桐城派者,八家八股之混合体也。”“归方刘姚之文……作者既非创造才,胸中又无物,其伎俩惟仿古欺人,直无一字有存在之价值。虽著作等身,与其时之社会文明进化无丝毫关系。”[26]胡适在《文学改良刍议》中提出的“八不主义”,不摹仿古人、不作无病之呻吟、务去烂调套语等诸条,也直接或间接针对桐城派。[27]钱玄同致《新青年》的信,更是送给了桐城派“谬种”的恶名。随着桐城派的江河日下,他们所持守的文气论,也逐渐丧失了影响力。此后,中国文学不断在西化与大众化之间游移,文气论终归萧寂。在古代文论研究领域,郭绍虞、王运熙、张少康等诸位先生,对文气论的探讨虽可圈可点,但却局限于纯粹的学术研究,未能将它转化为一种指导现实创作的理论。当然,也偶有论者试图对文气论进行现代性转化。夏丐尊、叶圣陶(《文章讲话》,1938年)、唐弢(《文章修养》,1939年)、朱自清(《经典常谈》,1946年)都涉及了文气与创作的关系问题,但他们都仅仅从语言形式的角度理解文气,失之偏狭。刘庆锡的《基础写作学》(1985年),从写作技能的角度,在不同层面上对文气的含义加以阐释,但在文本构架层面上仅仅把文气归结为“思路”和“内在逻辑”,实际上是以简单的因果关系遮蔽了章法纹理方面的丰富美学内涵。由此可以看出,自近代以来,文气论基本上处于被批判或被遗忘的角落,即便有零星的研究,又或囿于学术圈子的隔绝,或困于研究成果的平淡,未能使它发展为一种具有现实指导意义的批评理论。也就是说,在实践层面上,文气论传统实际处于断裂状态。我们只有在这条“史”的线索上,才能真正理解汪曾祺的价值,他的贡献首先在于续接了这一断裂的传统。在价值立场上,汪曾祺一反百年来鄙视文气论传人桐城派的成见,认为桐城派“是集中国散文之大成的一个流派。”[28]在此基础上,他批判继承了曹丕、韩愈、桐城派等有关文气的重要观点,发展出了一套贯穿了创作主体、作品布局和语言音乐性等诸多艺术侧面的完整理论。更为重要的是,汪曾祺还把这套理论诉诸了实践,既用它作为批评的利器,又用它指导创作,写出了大量气韵充盈的小说和散文,从而有力地印证了文气论的生命力。 汪曾祺不仅续接了文气论,还让人们认识到了这一古老理论的现代活力。文气论作为一种传统文化遗产,历经岁月淘洗,已经承载了传统文化的许多重要密码。文气由一个中国哲学的元概念“气”衍生而来,依照道家思想,宇宙由“道——气——万物”的路线演化而来,“气”上承天道,下接万物,位置至关重要,可以说,它是中国传统文化的一个全息符码。禀气论,蕴含着气化万物的观念;布局论,基于古老的时空范型,反映了中国文化圆周式的时间体验模式和对空间的重视;字句论,既包孕着“气激成声”的观念,又抓住了汉语的独特性。汉字是单音缀,“一字一声,它不是几个音节构成一个字。中国语言有很多花样,都跟这个单音节有很大关系。”[29]四字句,对仗,成语等等,莫不与此关联。汉字音调丰富,“与很多国家的语言比较起来,中国语言有不同的调值,每一个字都有一定的调值,就是阴、阳、上、去,或叫四声。这构成了中国语言的音乐感,这种音乐感是西欧的或其他别的国家的语言所不能代替的。”[30]汉语的音调、韵律和节奏,几乎都由此而来。由此可见,重拾文气概念,可能会激活众多的本土文化密码。西方理论在中国缺乏哲学文化根基,在某些层面上,它阐释不了中国的文化和文学现象;只有包括文气论在内的中国文学理论,才能真正与本土文化对位,才能真正抓住汉语的独特之处,从而体现出汉语写作的特色和优势。目前,在文艺理论与文学批评过分西化的情势之下,我们研究汪曾祺的文气论,无论对于完善文学理论,还是对于指导文学创作,都具有重要意义。 吉登斯曾说:“传统使我们再次回到时间这一主题上。它是一种途径,通过它,过去在现在中生活着,从而塑造着未来。”[31]但是我们还要补充一句,那个传统必然是被现代性激活了的传统。文气本身拥有与现代文化对接的基因,文气之“气”一片混沌,似乎是物质的,但不可见,又似乎是精神的,介于形而上与形而下之间,这对于理性过剩引发的二元分裂思维,自然能起到解毒作用;禀气论认为,作品的独特风格,来源于作家体气和才性的灌注,这其间无疑隐含着个性解放的因子……传统与现代性的关系问题,是目前学术界讨论的一个热点。与“五四”时期激进的反传统立场不同,越来越多的学者认为,传统并不单单是现代性的对立面,更是现代性的一个重要组成部分,一个有力的生长点。汪曾祺的文气论,为这一崭新的认识提供了一个有力的论据。 汪曾祺文气论的出现,对当时文坛的现实意义也不容低估。古老的文气论与文以载道的正统文学观念之间实际上始终存在着一定张力。魏晋南北朝时期的文气论,多强调作家的气质、才性;唐宋元明清时期,文气论为正统儒家思想所归化,认为只要在“六经”孔孟之道的指导之下培养浩然正气,发而为文,就能做到文辞畅达,虽然形式仅仅被看成是“气”的副产品,但显然也是文学的终极追求目标之一;而桐城派“神为主、气辅之”的文气论,既强调代表作家独特精神气质的“神”,又把它落实在音节、字句等形式因素上。由此可见,无论“文气”的内涵随着时代的更迭如何变化,创作者的精神气质和作品的外在形式,始终是它关注的重要内容。中国正统文派,历来讲究“文以载道”,而这个“道”不过是充满着迂腐之气的儒家正统思想。这种工具论的观念,既蔑视了创作主体的能动性,又抹杀了文学形式的自律性。在此意义上,文气论始终对正统文学起到一定的纠偏作用。80年代初,反思文学、改革文学构成了当时的文学主潮,这一文学潮流尽管对于促进人们的思想解放具有重大意义,但就创作模式而言,与以往盛载主流意识形态之“道”的宏大叙事并无根本不同。而此时,汪曾祺复活了历来与载道文学貌合神离的文气论,(32)实际上是以“复古”的姿态,开始在理论和实践层面上对文学的自律性问题进行反思,相对于当时高度政治化的主流文学而言,这无疑是一个巨大的反拨。汪曾祺以自己的创作实绩,影响了一代作家和读者,促使他们不断思索什么是真正的文学。在某种意义上,可以说新时期小说创作方向的改变,是由汪曾祺引领的。

注释: [1]汪曾祺:《汪曾祺全集》,第8卷,北京师范大学出版社,1998年,第64页。 [2][20]汪曾祺:《汪曾祺全集》,第5卷,北京师范大学出版社,1998年,第51页,第51~52页。 [3][4][5][7][9][16][19][22][23][29][30]汪曾祺:《汪曾祺全集》,第4卷,北京师范大学出版社,1998年,第49页,第228页,第228页,第229页,第80页,第223页,第222~223页,第11~12页,第11~12页,第232页,第232页。 [21]郭绍虞:《文气的辨析》,《郭绍虞说文论》,上海古籍出版社,2000年,第33~34页,第37页。 [8][12][15][17]汪曾祺:《汪曾祺全集》,第3卷,北京师范大学出版社,1998年,第313~314页,第313~314页,第314页,第314页。 [10][11]林岗:《明清之际小说评点学之研究》,北京大学出版社,1999年,第172页,第168页。 [13][25][28]汪曾祺:《汪曾祺全集》,第6卷,北京师范大学出版社,1998年,第80页,第333页,第370页。 [14][美]蒲安迪:《中国叙事学》,北京大学出版社,1996年,第88页。 [18]王运熙:《中国古代文论中的文气论》,《当代学者自选文库:王运熙卷》,安徽教育出版社,1998年,第703页。 [24]张少康:《中国文学理论批评史教程》,北京大学出版社,1999年,第420页。 [26]陈独秀:《文学革命论》,《新青年》,第二卷第6号,1917年2月。 [27]胡适:《文学改良刍议》,《新青年》,第二卷第5号,1917年1月。 [31][英]安东尼·吉登斯等:《现代性——吉登斯访谈录》,尹宏毅译,新华出版社,2001年,第105~106页。 [32]汪曾祺关于文气论的最早论述见于1982年1月8日创作的《“揉面”》,该文发表于《花溪》1982年第3期。

|

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多