鲁迅生平简介200字 |

您所在的位置:网站首页 › 歌德生平简介200字 › 鲁迅生平简介200字 |

鲁迅生平简介200字

|

鲁迅的生平简介

推荐度:

鲁迅生平简介

推荐度:

相关推荐

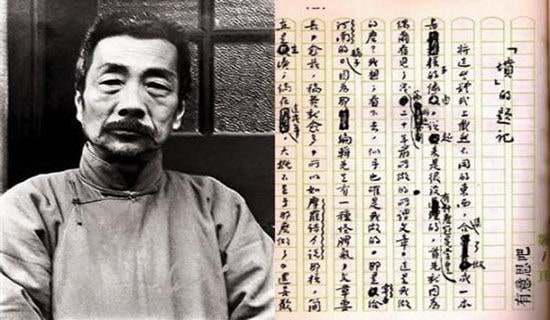

鲁迅生平简介200字 鲁迅是伟大的革命家、思想家、文学家,是被高高挂起的“政治图腾”,他的作品收入语文课本最多时曾达31篇,也是学生们最熟悉的文学家之一,下面小编为大家带来鲁迅生平简介200字,供大家参考!

鲁迅生平简介200字 简介一 鲁迅(1881~1936),中国文学家、思想家、革命家和教育家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,1881年9月25日诞生。出身于破落封建家庭。青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。 1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,希望用以改变国民精神。1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。同年回国,先后在杭州、绍兴任教。 简介二 鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名的文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。” 鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。 人物经历 1、少年时期 光绪七年辛巳年八月初三(1881年9月25日),出生于浙江绍兴城内东昌坊新台门周家。幼名阿张,长根,长庚,学名周樟寿。 光绪十八年(1892年),入三味书屋从寿镜吾读书,课余影描图画。与章闰水建立友谊。 光绪十九年(1893年),祖父周介孚因事下狱,父周伯宜又抱重病,家产中落,全家避难于乡下。每天为父亲出入于质铺及药店,遭人冷眼。 光绪二十二年(1896年),父亲去世。家境益艰。于本年开始写日记。 光绪二十三年(1897年),家族开会分房,分给鲁迅他们的既差且小,鲁迅拒绝签字遭到叔辈们斥责,倍感世态炎凉。 2、奋力求学 光绪二十四年(1898年)4月,入江南水师学堂,改名周树人。12月,被本家叔催促参加县考,中榜后以四弟患病为由不再参加府考,继续前往江宁求学。 光绪二十五年(1899年),转入江南陆师学堂附设矿务铁路学堂,学开矿。这期间接触了赫胥黎的《天演论》,对他以后的思想具有一定影响。除读新书外,爱骑马运动,敢于和旗人子弟骑马竞赛。 光绪二十八年(1902年)1月,矿路学堂毕业。3月,与厉绥之、钱均夫一同赴日本公费留学。4月,入弘文学院普通科江南班(为日语学习速成班),三人同班同寝室。 光绪二十九年(1903年)剪辫。课余喜读哲学与文艺之书,尤注意人性及国民性问题。 光绪三十年(1904年)4月,于弘文学院结业。6月,祖父介孚公卒,年六十八。9月,入仙台医学专门学校(现日本东北大学),肄业,相识藤野严九郎。 光绪三十二年(1906年)1月,课间观“日俄战争教育片”,深受刺激,决定弃医从文。6月,将学籍列入“东京独逸语协会”所设的德语学校。夏秋间,被骗回国与朱安结婚。旋即复赴日本,7月,从仙台回到东京,不再入学读书,专门从事文艺译著工作,此后几年通过不同方式学习了德语,俄语。 光绪三十四年(1908年),从章太炎先生学习,为“光复会”会员,并与二弟作人译《域外小说集》,期间生活艰难,以校对书稿补贴生活。 宣统元年(1909年),《域外小说集》二册出版。 3、迷茫困顿 宣统元年(1909年)8月,归国,任杭州、浙江两级师范学堂生理学和化学教员兼任日本教员铃木珪寿的植物学翻译。 宣统二年(1910年)8月,任绍兴中学堂教员兼监学。1911年,写个人的第一篇小说文言小说《怀旧》。 民国元年(1912年),临时政府成立于南京,应教育总长蔡元培之邀,任教育部社会教育司第一科科长。八月被大总统任命为北京政府教育部佥事。从本年起至1917年,他大量抄古碑,辑录金石碑帖,校对古籍,其中也对佛教思想进行了一定的研究。 民国六年(1917年)7月7日,因张勋复辟乱作,愤而离职,14日,乱平即返部。 民国七年(1918年)1月,参加《新青年》改组,任编委。 4、文坛先声 民国七年(1918年)5月,以鲁迅为笔名发表中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的白话短篇小说《狂人日记》,载在《新青年》第四卷第五号。 民国九年(1920年),在北京大学,北京高等师范学校讲授中国小说史,6月,读《共产党宣言》中文译本盛赞译者。9月,发表小说《风波》。 民国十二年(1923年)8月,小说集《呐喊》出版;与弟弟周作人分居,迁至西四塔胡同61号居住,分居原因不明。12月,作《娜拉走后怎样》演讲,兼任女师大,世界语学校教师;《中国小说史略》上册出版。 民国十三年(1924年)7月,赴西安讲《中国小说的历史变迁》。8月返京。11月,《语丝》周刊出版,鲁迅在首期发表《论雷峰塔的倒掉》,自此鲁迅成为《语丝》作家群的主将之一。 5、左联盟主 民国十九年(1930年)2月,中国自由运动大同盟成立,为发起人之一。3月2日,出席中国左翼作家联盟成立大会,被选为常务委员,作《对左翼作家联盟的意见》演讲。 民国二十年(1931年)1月20日,柔石被逮,鲁迅离寓避难。28日回旧寓。 民国二十一年(1932年)1月29日,遇战事,在火线中。次日避居内山书店。二月六日,由内山书店友护送至英租界内山支店暂避。与艾青等人发起“春地美术研究所”。 民国二十二年(1933年)1月,蔡元培函邀加入“中国民权保障同盟”,被举为执行委员。2月17日,蔡元培函邀赴宋庆龄宅,欢迎萧伯纳。作《为了忘却的纪念》怀念柔石。 民国二十三年(1934年)1月,与郑振铎合编的《北平笺谱》出版。5月,编序之木刻《引玉集》出版。 民国二十四年(1935年)2月开始译果戈里《死魂灵》。6月,集成《新文学大系·小说二集》并作长序。 民国二十五年(1936年)1月,肩及肋骨皆出现剧痛,最后的创新之作《故事新编》出版。2月,开始续译《死魂灵》第二部。5月15日再发病,医生诊断胃疾,自后发热未愈,5月31日,史沫特莱女士引美国邓医生来诊断,情况不乐观。6月,身体略有好转,鲁迅及身边的人都认为“鲁迅先生好了”。6月9日写《答托洛斯基派的信》,8月5日写《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》,10月写《因太炎先生而想起的二三事》,10月17日旧病复发,18日黎明前疾病发作,气喘不止。 人物影响 1、文艺影响 鲁迅是20世纪的文化巨人,他在小说、散文、杂文、木刻、现代诗、旧体诗、名著翻译、古籍校勘和现代学术等多个领域都有巨大贡献。作为中国现代文学的伟大奠基者,鲁迅创作的为数不多的小说建立了中国小说的新形式;他所创作散文更是“显示了文学革命的实绩”;他的所开创的杂文文体富有现代性、自由性、批判性和战斗性,是后世作家最常使用的“批判武器”,他所创作的杂文更是中国社会、政治、历史、法律、宗教、道德、哲学、文学、艺术乃至文化心理、民性、民情、民俗……的百科全书。几乎所有的中国作家都在鲁迅开创的基础上,发展了不同的方面的文学风格体式。 作为翻译家他大量的翻译了外国的文学作品、科学自然作品为开启民智,引入先进的科学文化思想做出了巨大的贡献。而作为美术爱好者鲁迅大量引进了西方木刻、版画作品,并在理论和精神等多方面支持青年人学习木刻、版画艺术,极大的推进了现代木刻、版画在现代中国的传播与发展,为现代中国的美术事业做出卓越的贡献。 2、学术影响 作为一名学术研究者,一方面,鲁迅运用西方的文学观念研究中国古典小说撰写了《中国小说史略》,其不仅结束了“中国之小说自来无史”的时代,也创造了文学史著作的典型范例,“为后学开示无数法门”,郭沫若将其与王国维的《宋元戏曲史》并称为为中国近代学术史上的双璧。另一方面他整理校对勘正了《古小说钩沉》《嵇康集》《汉画像集》《会稽郡故书杂集》等数十部古籍,为后世的古典文学研究留下了一笔巨大财富。 3、精神影响 鲁迅堪称现代中国的民族魂,他的精神深刻影响着他的读者、研究者,以至一代又一代的中国现代作家、现代知识分子。鲁迅同时又是20世纪世界文化巨人之一。他创造了“内外两面,都和世界的时代思潮合流,而又并未梏亡中国的民族性”,并具有独特的个人风格的“现今想要参与世界上的事业的中国人”的文学。他与同时期的世界杰出的思想家和文学家一样,在关注本民族的同时,也在关注着人类共同面临的问题,并做出了自己的独特的贡献。 4、政治影响 鲁迅一生追求民主,早在新文学运动伊始时期便向封建旧文化宣战,不断与压迫民众的旧思想旧文化斗争。“女师大学潮”发生后与迫害学生的军阀进行论争,鲁迅不畏强暴执笔对战,显示出一个正直文人的气概。尔后国民党统治之下又大胆披露其黑暗统治。三十年代又与共产党内左倾的错误文艺路线进行斗争,其后与党领导下的文艺工作者合作成立了无产阶级文艺思想领导的左翼作家联盟,鲁迅作为左联的盟主领导左联粉碎了国民党反动文艺妄图绞杀无产阶级文艺的阴谋。 人物轶事 作为中国现代文学史上贡献最大的作家,鲁迅逝世后被虚构了许多逸闻轶事,由于真假难辨,往往流传甚广无人知其真假。这些讹传假闻中较为出名的有《鲁迅理发的故事》,据考证实为嫁接清代独逸窝退士编的《笑笑录》一书中的剃头故事。 另外《鲁迅丢棉裤》《密友告密帮助鲁迅避难》等皆已考证为假。另一则鲁迅反对某书局“不支付标点和空格稿费”的轶事真假仍未有定论。关于真假考证的问题,详细资料可参看鲁迅研究专家所著论文 。 1、成绩优异 鲁迅在矿路学堂时,学习成绩很突出,学堂总办钱德培曾夸他:“周树人真是博学。”当时,每次考试都有奖金的。国文每周一次,其他小考每月一次,优者都给以三等银质奖章。 依章程:凡四个三等章准许换一个二等的,又几个二等的换一个头等的,又几个头等的换一个金的。而全班中,得到这种金领奖章的惟有鲁迅一个人。 2、帮助青年 鲁迅在广州时,一个青年受他的感化,随他到了上海。到上海后,鲁迅热情的留他在自己景云里的寓所住,后来那人又让鲁迅给他在上海找个工作。 鲁迅很为难的情况下找到郁达夫说实在没办法,须请一家书店报馆名义上请他做事,而每月的薪水三四十元由鲁迅自己拿出,由达夫转交给书店报馆作为月薪发给他。鲁迅对青年的提携帮助程度可见一斑。 3、刎颈之交 鲁迅与近现代著名医学家、浙江医科大学创始人厉绥之和钱学森的父亲钱均夫是刎颈之交。三人1902年同赴日本游学,同班同寝室。鲁迅关于遗传学方面的医学毕业论文就是厉绥之帮他写成的。 两人的名字还一起排在当时的“日本支那名人录”中。鲁迅、厉绥之和钱均夫三人后来虽在不同学府,但大家仍时常聚首,纵论天下,共抒救国宏图。他们回国后,彼此还常相往还,情谊依旧。 4、白红小象 林语堂曾在一篇文章中写鲁迅先生在中国的难能可贵,誉之为“白象”。因为象多是灰色,遇到一只白的,就视为国家珍宝。许广平在与鲁迅分居两地互通书信时也时常称他为“小白象”,鲁迅在与之信中偶尔也用以自称。 在儿子周海婴出生后,鲁迅用来送予儿子称其为“小红象”,可谓“白象红象一父子”,鲁迅在哄孩子高兴时也常常自作小调“小红,小象,小红象,小象,红红,小象红;小象,小红,小红象,小红,小象,小红红。”丈夫的怜子温情可见一斑。 5、不重手稿 鲁迅对手稿的保存并不在意,常常乱丢手稿,有时还分发给来访的客人擦手,甚至当废品卖掉。 一次作家萧红在上海拉都路买油条吃,无意之中却发现那张包油条的纸居然是鲁迅翻译《死魂灵》的手稿纸,萧红大为吃惊并写信告诉了鲁迅,鲁迅知道后却不以为稀奇。萧红无奈只得把这一见闻如实地告诉了许广平,许广平听后为此狠狠地批评了鲁迅一顿。 6、学佛论道 在士大夫心中,佛教本高于道教。近代思想界的变化,更增强了读书人对佛教的好感。鲁迅曾经大量求购和研读佛经,鲁迅曾说:“释迦悉尼真是大哲,我平常对人生有许多难以解决的问题,而他居然大部分早己明白启示了,真是大哲!” 关于道教与中国社会的关系,最有名的断语大概要算鲁迅说的:“中国根柢全在道教。”在许多知识人看来,道教乃是中国社会与文化中诸弊端的根源。鲁迅又称道士“一面乱偷了佛经造道经,而这道经就来骂佛经,而一面又用了下流不堪的方法害和尚,闹得乌烟瘴气,乱七八遭”。 7、师生之情 日本留学期间,鲁迅与其老师藤野严九郎的朝夕相处,对其走上文坛产生过重要影响。藤野毕业于爱知县立医学校(今名古屋大学),在鲁迅入学前的两个月他才升格为教授。 藤野说话时有家乡福井县的口音,鲁迅听着不习惯,却觉得亲切。决心弃医从文的鲁迅最后向藤野提出了退学申请。《藤野先生》就是鲁迅对仙台时期生活的回忆。后来,藤野才知道曾经的中国留学生周树人成为了作家鲁迅,并将自己的故事写入了散文。 拓展阅读 对鲁迅的评价: 鲁迅:他“俯首甘为孺子牛”,他一生都为改变整个民族的命运忙碌着;年轻时看到整个民族病弱的状态激发了他学医救国的志向,后来在日本学习过程中认识到中国人是病在思想上,因此弃医从文,决心用自己手中的笔改变中国人的思想;他的著作无数,其中《阿Q正传》、《孔已己》、《药》、《狂人日记》等都深刻反映了当时畸形社会下人们真实的生活状态和思想状况。他的著作对当时的社会尤其是青少年产生了积极的影响,促进人们为改变中国落后状况而努力奋斗。他的精神可以用三个字来形容——民族魂,这也是当时的人们在追悼会上盖在他遗体上的三个字。 最后可以说他是一个有思想、有民族大义、思想开放进步,时代造就的伟大的文学家。 鲁迅作品的特色 鲁迅的小说选材独特,在题材的选择上,鲁迅对古典文学中只选取“勇将策士,侠盗赃害,妖怪神仙,才子佳人,后来则有妓女嫖客,无赖奴才之流”的模式做出了改革,以“为人生”的启蒙主义式的创作目的,开创了“表现农民与知识分子”两大现代文学的主要题材。他的取材“多采自病态社会的不幸的人们中。”鲁迅在处理这些题材时又具有极其独特的眼光。在观察和表现自己的主人公时,他有着自己独特的视角,即始终关注着“病态社会”里知识分子和农民的精神“病苦”。 因此,在《故乡》中,最震动人心的不是闰土后来的贫苦,而是他一声“老爷”所显示的心灵的麻木。对知识分子题材的开掘,又着眼于他们的精神创伤和危机,如《在酒楼上》老辣的眼光看到了辛亥革命中独战多数的英雄摆脱不了孤独的命运,在强大的封建传统压力下又回到原点,在颓唐中消耗着自己的生命。 鲁迅的这些改革在《呐喊》和《彷徨》中就演化为“看/与被看”与“归乡”两大小说情节、结构模式。小说《示众》中所有人的动作只有“看”,关系也只有“看”与“被看”,由此形成了“看”与“被看”的二元对立,这种对立在《狂人日记》《孔乙己》《祝福》等小说中都有展现。 而在“归乡”模式中鲁迅不仅讲述他人的故事也讲述自己的故事,两者互相渗透,影响,构成一个复调,如在《祝福》中,讲“我”、“祥林嫂”与“鲁镇”的三重关系,这个关系中既包含“我”与“鲁镇”的故事,又包含祥林嫂与鲁镇的故事,然而读者往往忽视前者,前者讲一个“永远漂泊者”的故事,后者讲一个封建社会吃人的故事。两个故事相串联,以祥林嫂的问题拷问“我”的灵魂,从而揭示“我”与鲁镇传统精神的内在联系。类似这种模式的小说还有《故乡》《孤独者》和《在酒楼上》。 【鲁迅生平简介】相关文章: 鲁迅生平简介05-05 关于鲁迅的生平简介05-10 屈原的生平简介02-28 孙膑的生平简介04-25 吕南公生平简介与代表作品02-25 徐彦若的生平简介及代表作品05-02 李世民简介02-28 皇帝刘恒的生平介绍02-21 桂花的简介及品种02-24 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |