帕慕克看着这样的窗景,写下《我的名字叫红》 |

您所在的位置:网站首页 › 欧洲建筑大门口墙上有一排人物的 › 帕慕克看着这样的窗景,写下《我的名字叫红》 |

帕慕克看着这样的窗景,写下《我的名字叫红》

|

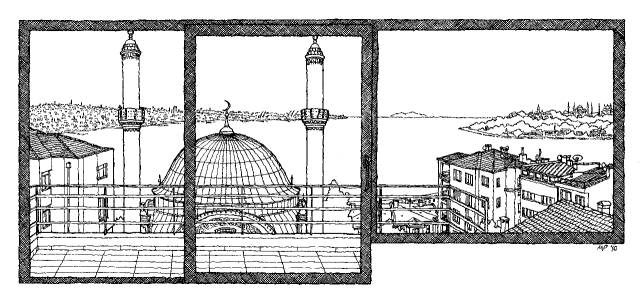

我写作时大半时间都在构思下一个句子。我的脑袋忙着形成字句之际,我的视线会不经意地从纸页和墨水笔尖移开。过去十五年来,我从伊斯坦堡住家的窗户望出去,看到的就是这幅景致。左边是亚洲,中间是博斯普鲁斯海峡,开口向着马尔马拉海,以及五十八年来我每年夏天都会造访的岛屿。右边通往金角湾和伊斯坦堡居民口中的旧城,鄂图曼帝国在此定都四百年,城区里有托普卡匹皇宫、圣索菲亚大教堂、苏丹艾哈迈德清真寺。 有时候我会自豪地说,我的历史小说《我的名字叫红》,故事场景就设定在我放眼可及的地方。好奇的宾客和来访的记者老爱问:“有这么美妙的风景,你不会分心吗?”我总答说,不会。其实,我部分的心思总忙着徜徉在那风景里,随着海鸥翱翔、树梢摇摆和光影游移,跟着船只出海,以确认这世界总在那里,始终迷人有趣,永远挑战着你去书写它:一种让写作者继续写下去,读者继续读下去的笃定感。 西川:没有鸟会栖在我窗 中国北京

西川,本名刘军,中国诗人、评论家、译者,出版过多本诗集、散文集、评论集、翻译作品包括《个人好恶》《够一梦》等。

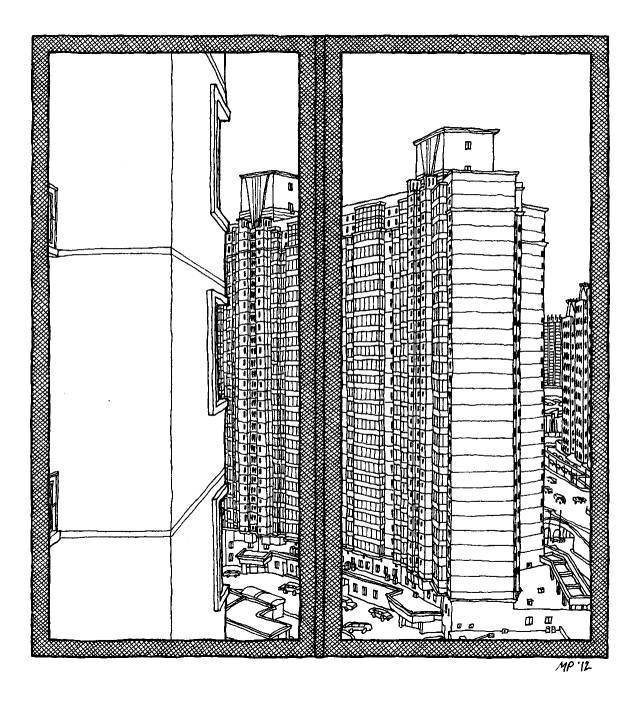

这是我书房里的三面窗之一,书房位在十五楼的一间小套房。我不知道这栋楼总共几楼——大概有二十五楼或更多吧——我没去过十七楼以上。 白天,如果我不必待在学校,就待在书房。书房里堆满了书,还有从跳蚤市场搜集来的古玩。不太会有人来找我。我以前有个邻居,他是一家专门架设中央暖气的小公司经理,偶尔会来找我聊聊天,我发现他年轻时也是爱诗的人,但我很确定他没听过我,所以我跟他说我是国文老师,而这也是事实。 这窗面东。当我坐在书桌前面向一堵书墙写东西,这窗在我左边。我在 1990 年代末买下这公寓,离我家大约步行十五分钟,窗前的那栋大楼当时已经在那里了,那桥也是,不过桥后面那栋楼还不存在,所以可以看见一大片市景。在 1990 年代和 2000 年代,整个北京是一座巨型工地,市景经常在改变。我一旦习惯窗外那些大楼之后,就很少再往窗外看。没有一棵树可以长到十五层楼高,没有鸟会栖在我窗,我往外看,只看到车子奔驰在桥上。没别的。 村上龙:人一旦死了,就没有新鲜事可看了 日本,东京

村上龙,当代日本文坛里的老顽童,作品包括《寄物柜婴儿》《无限近似于透明的蓝》等。

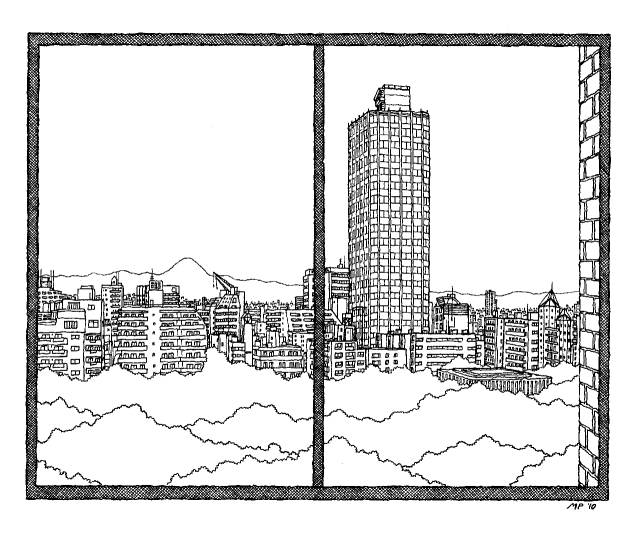

我通常在东京新宿的一栋高耸的饭店里写作。从我房里的窗户看出去,可以看见新的摩天楼和大公园。看着那栋摩天楼,我会想到来不及看到它盖好便过世的人。每回看到它,我就想到一句老话:人一旦死了,就没有新鲜事可看了。很多游民住在那座大公园里。蓝色防水布搭起来的简陋栖身所一簇簇地散布各处,但是从这窗你只看到绿色树海。 纳丁·戈迪默:我不认为小说家需要有窗景的房间 南非,约翰内斯堡

纳丁·戈迪默,南非作家,1991年诺贝尔文学奖得主,作品关注种族隔离政策下的南非社会,荣获 1974 年“布克奖”、“法国人文艺术最高勋章”、“法国荣誉军团勋章”等诸多奖项。

从我的窗看出去是我的“丛林”。树蕨、海芋、茂密的罗勒,还有俗称“蓬莱蕉”的植物的硕大叶片剪影,交织成一片墨绿,它们全都生长过剩。四棵缅栀树有着纤细的灰色枝干,树叶繁茂,一枝枝素雅的花正盛开,很像摆在丛林里的一扇拉开的屏风。 我的书桌背对着窗,在窗的左边。坐在书桌前,我面对着一堵空白墙壁。写作的时候,我人虽在约翰内斯堡的家,不过就如每个写小说的人都懂的,意识和感官交融一气,处在故事发生的任何其他地方。我想到两位好友蒙格尼·瓦历·瑟罗特(Mongane Wally Serote)和阿莫斯·奥兹(Amos Oz)的例子,虽然他们的情况不同。实施种族隔离期间,瑟罗特在单独监禁的牢房里写诗,他眼前绝非监牢墙壁,而是更远处的风景;奥兹则在家里几分像地窖的地方,写出启迪人心的小说,勾勒出中东政治、历史和心灵状态下的以色列。 我不认为小说家需要有窗景的房间。他或她眼中所见的,是写作者赋予生命的人物的成长背景、周遭环境和个人境遇。小说人物经历、看到什么,写作者便经历、看到什么。 我们不需要风景;我们全然沉浸在小说人物的所见与所思之中。 齐玛曼达·恩戈兹·阿迪契:街景像有缺口的拼图 尼日利亚,拉各斯

齐玛曼达·恩戈兹·阿迪契,生于尼日利亚,著有《紫木槿》《半轮黄日》《你脖子上的东西》《美国史迹》,《美国史迹》荣获 2013 年“美国国家书评人奖”。

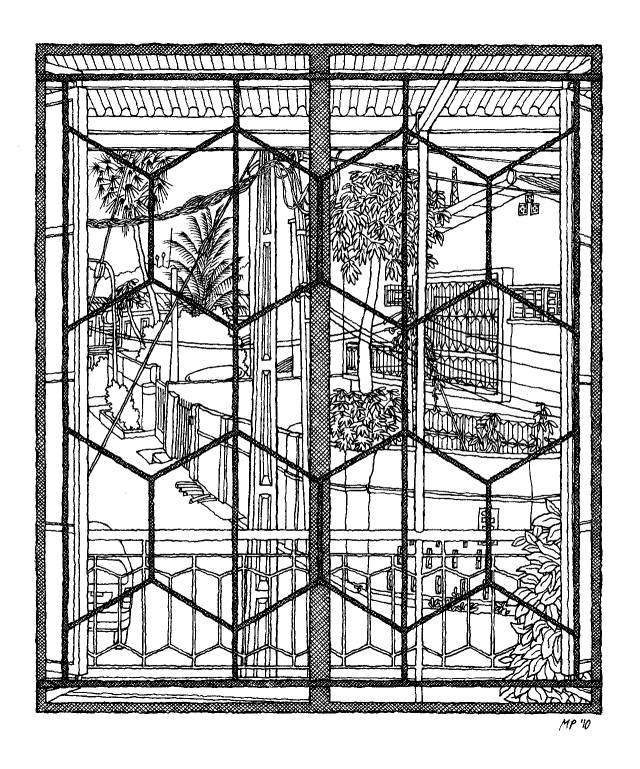

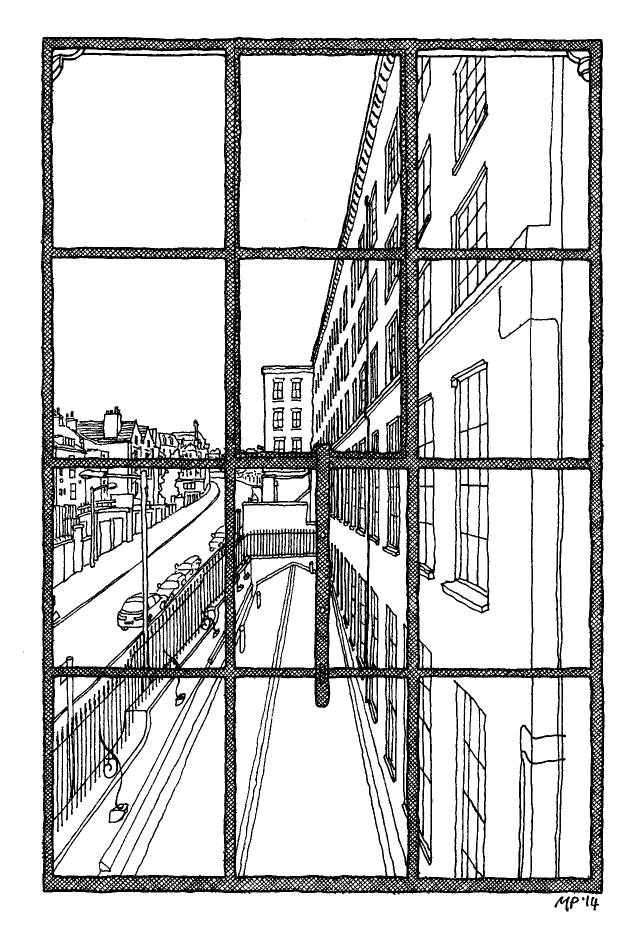

写作写得不顺时,我会做两件事,把文句诱引回来:读几页我喜爱的书,或者观看世界。当我待在尼日利亚拉各斯港城的家里,看到的就是这幅景象。再平常不过的景象,家家户户靠得很近,车子挤进转角,每一辆都紧贴着大门口,街道上报摊星罗棋布。然而这景象也充斥着故事,因为这里头充满了人。我看着他们,想象他们的生活,替他们编织梦想。 时髦的年轻女子在隔壁的货摊卖电话卡,豪萨族男孩推着手推车兜售塑料瓶装水。报童抱着一叠报纸,吹着号角,眼巴巴地望向走廊。早晨,卖豆子的妇人头顶着一口大锅四处走动,不时朗声叫卖。街角的工人会跟妇人买豆子,他们经常相互推挤,通常打赤膊,中午过后偶尔会在阴凉处打盹。 我会拉长耳朵听他们交谈。一回,我看见两名工人在盛怒之下大打出手,但很快就结束了。另一回,我看见一对情侣手牵手走过,这情景很稀罕。又有一回,一位身穿蓝色校服,绑着整洁辫子的女孩,抬眼看到我,对我这十足的陌生人说:“早安,女士。”同时以约鲁巴的传统方式行屈膝礼,这令我开心不已。这扇窗上的金属框——防贼用的,我们都这么说——有时让街景像有缺口的拼图,等着被拼成一幅完整图像。 乔恩·麦格雷戈:很多窗户后面住有其他勤奋的创作型人物 英国,诺丁汉

乔恩·麦格雷戈,著有《如果无人说正事》《开始的方式有很多》《即便是狗》《你这种人不该碰上这种事》,赢得“贝蒂·特拉斯克奖”和“毛姆小说奖”,两度入围“布克奖”长名单,2010 年及 2011 年“BBC 国家短篇小说奖”第二名。

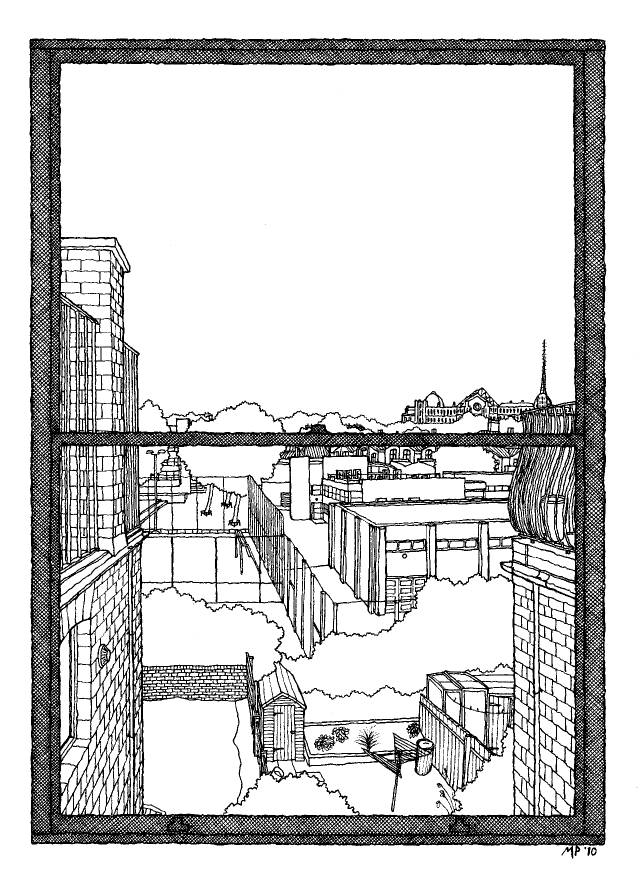

我的窗景约有一半是我住的这栋建筑,很多窗户后面住有其他勤奋的创作型人物,他们想必也望着窗外等着灵感出现。(至少我想象他们是勤奋的创作型人物,其实我一个也不认识;我们经常在楼梯间擦身而过,但不会交谈。)这是一栋很美观的建筑,曾是十九世纪中期建造的一座蕾丝工厂,当时的人深谙比例与对称,颇具特色的高窗可让阳光透进来。窗景的另一半,则由街上来来往往的人,以及对街那排曾经很宏伟的房屋构成。这里看到的是那些房屋的背面,工匠从前都从房屋的背面出入;房屋正面面朝着宽敞的绿荫大道,不难想象这里有天会再繁华起来。现今不管是不是工匠,都从各个出入口进出。 这栋建筑物的另一端装有一台大型的监视器,我常看见它上下左右移动和倾斜。我总纳闷谁在观看。说不定他们在写十四行诗,正在找灵感。 这条路的尽头有一所私立女校,早晨时很多女孩从爸妈的车上下来,匆忙奔进校门。她们全都由私家车送到这里。这一带不是那种就读私立学校的学童会居住的区域。 街道上停车的规定很奇特,停车管理员会骑着出租的小摩托车(Scooter)疾飙而来,一天起码两次。他们两两一组,看似很年轻,乐于骑小摩托车讨生活。他们开罚单的动作很快,一面开单一面抬头扫视身后建筑物的很多窗口。 这就是我写作的地方。显然我不常望向窗外,大多数时候都陷在跟现在一样的创作狂热里。不过,你也知道,我偶尔还是会抬头望一望。 安德烈娅·利维:我花太多时间做白日梦 英国,伦敦

安德烈娅·利维,小说《小岛》获得多项奖项,《情歌》入选“布克奖”决选名单。曾获得“奥兰治文学奖”、“英联邦作家奖”等。

小时候我妈时常唠叨说,我花太多时间做白日梦。那是因为我很爱盯着天空看。她认为我做梦的时候也应该做点有用的事,譬如打毛线。现在我以写作为业,所以有做白日梦的特权,这也是我工作的一部分。我还是很爱凝望着天空。从我北伦敦屋子的书房望出去,可以看见一大片天空,少了它我就没办法写东西。当我抬头凝望,脑里的思绪从来不成条理,心思总是来来去去,像云朵一样幻化多变。 我的窗景里有美妙的亚历山大宫。这不是皇家宫殿,而是十九世纪的休憩中心,举行展演和各种活动,所谓“人民的宫殿”,当地人昵称为“亚历宫”。1930 年代全世界首度定时的电视节目就是从那里播放,著名的天线依然在那里。天线下方我可以看到当年电视台的大门,现代电视就源起于那里,这念头令我激动。这宫殿至今仍然是展演场所,偶尔会举办活动,但大多时候都静静坐落在山丘上,等着某人发掘出它在这个资讯年代的用处。 窗外前景靠近我家的地方有一所学校。我很熟悉那学校的作息,熟悉到它成了我的时钟。清晨七点半,就有学童到校,叽叽喳喳进入操场,像最早起的一群鸟儿。每当他们下课时闹哄哄一片,我就会暂时停下工作,去喝一杯茶。 学校坐落在一排和我这栋一样的维多利亚式建筑之中,有着杂乱的烟囱和电视天线。当我在一大片天空下看见那些,还有山丘上的亚历宫,我就知道自己回到家了。 门都右:窗户横切的生活意象均呈明暗对比 蒙古,乌兰巴托 门都右,蒙古诗人、作家、书法家,出生于蒙古达里干嘎的牧人家庭,现定居蒙古乌兰巴托,担任蒙古文化与诗歌学会会长。(同样神秘的国度,我们搜不到门都右照片。)

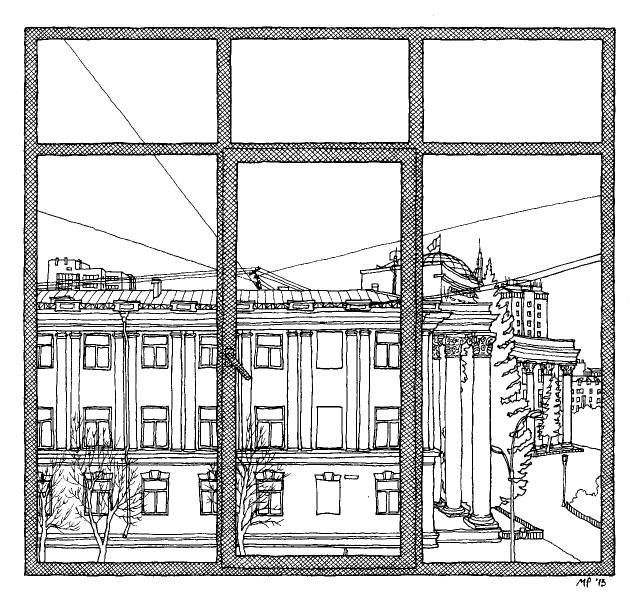

小时候我每天早晨都牵着我们家跛脚的马在曙光中漫步。我父亲常说:“要像马一样晚睡,像鸟一样早起。”我牵着马漫步,很高兴看见鸟儿一边啾啾叫,一边飞越曙光之上。 我这辈子的每个早晨,始终循着可爱童年的节奏。我家在乌兰巴托市中心,从窗子望出去,可以看见东方微曦。就像从前要把在大草原吃草的马群带回家一样,我费时地在脑里找回已经飞走的很多思绪。被窗户横切的生活意象均呈明暗对比。 我可以清楚看见最高学府蒙古大学,有时候它就像挂在墙上的图画。我的书桌摆在离窗户几步的地方,用蒙古松木制的。我一坐到书桌前,世界便切换到不同空间。史书愈来愈厚,着实无暇观看窗外。 理查德·弗拉纳根:我目光垂落,然后我开始下笔 澳大利亚,布鲁尼岛

理查德·弗拉纳根,澳大利亚作家,2014 年凭借小说《通往北方深处的窄路》,现定居塔斯马尼亚。

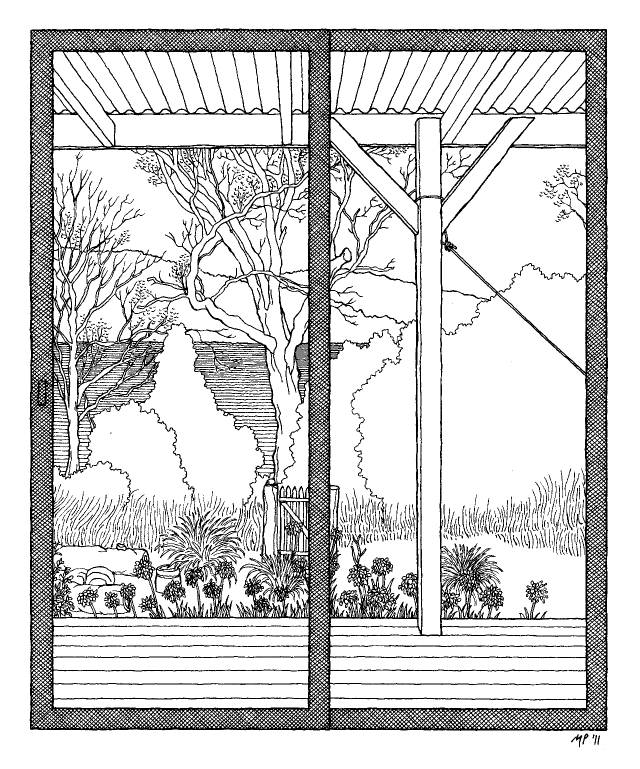

没法定下心写东西时,我会望向走廊阴影之外。从我这栋位于澳大利亚布鲁尼岛——一名法国保皇主义者在法国大革命一周年时以自己的名字为这座岛命名——的房子,可以看见塔斯马尼亚,人类文明在那里生根已有一万年之久,远在现代人抵达法国之前。 窗外左边是个小海湾,那里有个边远驻扎地,在布鲁尼·让·恩特卡斯特克斯上岸后不到六十年,法国四十七名精神受创的生还者,被法国殖民当局遗弃,不问死活。赫伯特·乔治·威尔斯听说他们的故事后,称此为“欧洲移民进行的歼灭战”,他据此写出了《世界大战》,故事里,火星人消灭了欧洲人。 正前方,多斑食蜜鸟在白桉树上嬉戏,它们以食用白桉树腹叶上甘甜的分泌物维生,但因全球暖化的缘故,白桉树正在凋亡。这些迷你鸟儿的体型还没有夜里出没的飞蛾大,它们仅存不到一千只,不出十年大概会绝种。 曾经阻挡了可爱企鹅在屋下筑巢的篱笆已经消失,最后一群企鹅在六年前离开后,就再没回来了,没人知道原因,那里只剩下一扇关闭的门。 下方是砂岩断崖和海滩,海滩上满是被浪打上岸的巨藻,发出禁忌物会有的浓浓臭味。在这片海里,鲹鱼、鳕鱼和刺鱼之类的鱼也消失了。同样没人能说出原因。有时候我会潜入浅礁,看看能不能找寻出一个说法。 隐藏在这风景里的还有木匠凯尔,那四十七名生还者的后裔,表面上在钓鱼,实际上大概在喝啤酒,而那太阳、光线和浪涛声,不会磨灭的元素始终存在。如果他钓到一条好鱼,他答应我会带过来,我们会在芦荟旁的火坑上烧烤来吃。 布鲁尼·让·恩特卡斯特克斯,也许出于恐惧,或出于好奇,或两者都有,称布鲁尼岛是“遗世独立”的地方。 如此而已。在这由岛民打造的独一无二的风景尽头,我目光垂落,游标闪烁,然后我开始下笔。 埃尔莫·伦纳德:书桌前是一片会令人出神的景致 美国密歇根,布卢姆菲尔德镇

埃尔莫·伦纳德,美国作家、编剧、制片人,著有四十五本小说,多为西部短篇小说和犯罪短篇小说,其中很多被改编成卖座电影和热门电视剧。荣获美国图书基金会授予的“美国文学杰出贡献奖”“美国笔会终身成就奖”,以及“美国推理作家协会大师奖”。

我坐在这里,底特律的一处郊区,用手在没有画线的黄色纸本上写作,书桌前是一片会令人出神的景致:露台上有迪斯尼人物般的松鼠,会上前要东西吃,当我给出开心果,它们可乐翻了。有一次我从文稿上抬头,看见一头郊狼在十多英尺外的树篱边盯着我,尽管它对我其实没有多大兴趣。松鼠知道郊狼来了,隐匿不出,那郊狼四处走动,巴望能在另一个院子找到一只小狗。好几回我看到一头老鹰栖在苹果树上,爪子扣着树枝,等着不至于蠢到暴露自己的猎物。当我写到一半卡住或写过头时,分心是好的。老鹰飞走了,松鼠一开始还小心翼翼的,后来开始大胆出来活动。于是我回到黄本子上,脑子里不必要的文字已一扫而空。 《窗: 50 位作家,50 种视野》 【意】马帝欧·佩里柯利 编著 廖婉如 译 中信出版社 / 中信·大方 2017-05 点击【阅读原文】,购买《窗: 50 位作家,50 种视野》返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |