“重塑美国”:林肯葛底斯堡演讲的政治智慧 |

您所在的位置:网站首页 › 林肯说过什么 › “重塑美国”:林肯葛底斯堡演讲的政治智慧 |

“重塑美国”:林肯葛底斯堡演讲的政治智慧

|

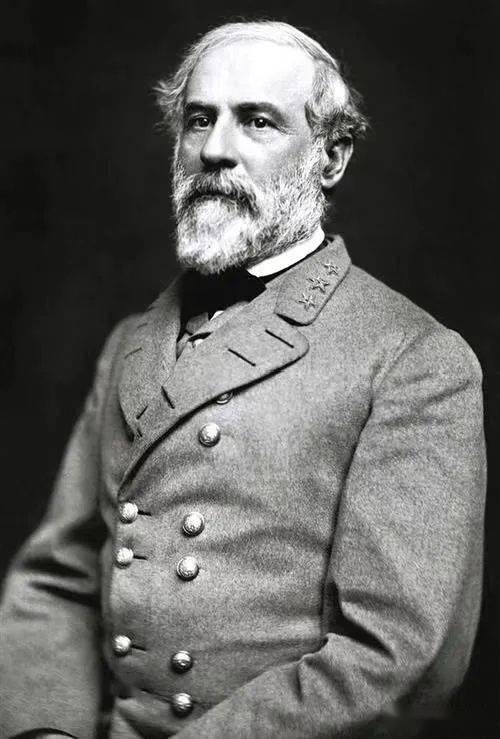

南部邦联将领罗伯特·李(Robert Lee) 其二,1863年11月,正值各州州长竞选的关键时刻,竞选结果将直接影响翌年的总统选举,决定林肯能否再次当选,宾夕法尼亚州的竞选尤其不可小觑。其时,宾夕法尼亚州州长、共和党人安德鲁·科廷(Andrew Curtin)正与另一名共和党人西蒙·卡梅隆(Simon Cameron)相互对抗。林肯需在他们间调停,以免共和党内部分裂,影响来年竞选。利用致辞机会,发表一个能够团结各方、且相当于共和党人政治纲领的演讲,非但有益,而且必要。到场嘉宾中,又有来自各州的政要,通过他们将演讲内容传播四方,对于林肯的总统竞选,不可谓不利。再者,典礼有逾万人参加,场面宏大、政要如云,是一个用于政治修好、传布信息的绝佳场合。 其三,墓园是为林肯陈述战场上生死之意义乃至于内战之意义的合适地点。葛底斯堡战役是内战爆发以来伤亡最为惨重的一役,仅仅3天时间(1863年7月1—3日),双方阵亡士兵就达51 000人。北方投入战斗的波多马克兵团丧失了超过四分之一的生力军——23000人;南方损失更重,28000人阵亡或失踪,兵力折损三分之一还多。如此重大的生命损失,不能不使林肯欲图有所表达——如何令死者不至于白白牺牲,生者不负于死者未竟之事业,或者如林肯所熟悉的伯利克里葬礼演说词所言,令死者的“奉献获得永世常青的荣誉”。更重要的是,如何使美国因为鲜血的洗礼获得“自由的新生”——一个与联邦的保存同样重要的目标。墓园无疑是最适宜表达此思想之场所。这里是生死交界所在;是生者典奉死者、不令死者白白牺牲的崇高所在。 由此可见,林肯将致辞改为演讲,实出于谋虑深远。启程前,爱子泰德正患病,夫人玛丽也因他坚持前行而几欲歇斯底里,但林肯借机发表演讲的决心未有改变。 二、“自由的新生”:葛底斯堡演讲的主旨 何以要将“自由的新生”立为保全联邦之外的另一目标?在于这个国家“孕育于自由之中”,而在它诞生之日起,身上便有了一块“污点”——奴隶制,共和政体的长袍因此被“染污,在泥中拖曳”。这半自由半奴隶的状态,林肯早在1858年就已认定,对于联邦,其危险就如同“裂开的房子是站不住的”。 这所“房子”终因奴隶制正确与否的争论而裂开大缝,引发内战。欲求延续并扩展奴隶制的11个南方州先后以各种理由发表“独立宣言”,并组成了美利坚联盟或称南部邦联,以武力相要挟,要与联邦政府谈判,退出联邦;联邦政府则不能容忍国家的分裂与解体,坚决捍卫合众国的统一。正如林肯在第二次总统就职演说中所总结的那样,“双方虽然都想避免战争,但其中的一方宁愿开战也不愿让国家生存下去,而另一方则宁愿应战也不愿让国家灭亡。于是战争就爆发了”。

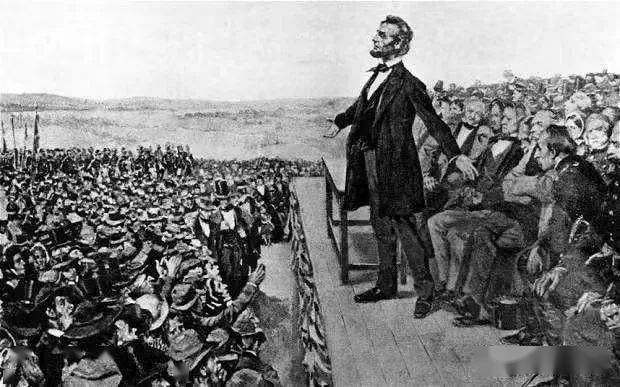

林肯在发表演说 内战伊始,林肯的目标只为保全联邦,而非为摧毁奴隶制。这一点是林肯本人所言,也已成史家共识。问题在于林肯本人始终是反奴隶制的,他痛恨它使共和有失公正、使自由显得伪善、使好人也为私利而牺牲正义。既然如此,他为何不将废除奴隶制作为战争目标?这是因为他看到,奴隶制的存在是这个国家的实际需要。自美国立国以来,黑奴人口占美国人口的1/8到1/5不等,集中于美国南部,对于南方蓄奴州,这些奴隶构成他们不可或缺的利益。其利益之重大与特殊,令建国之父也不得不容忍奴隶制的存在,只能授权国会废除奴隶贸易、禁止奴隶制扩张到没有实行奴隶制的准州。其意不言自明:通过限制奴隶制使其逐渐萎缩、消亡。到19世纪中叶,虽然关于奴隶制的争论引发了国内动荡不安的局面,直至内战爆发,但这都未促使林肯决心废除奴隶制。对于建国之父也没能解决的问题,林肯坦言,他“也不知道该怎么办,哪怕拥有人世间所有的权力”。内战之初,他的想法是不去触动它,最好是让它“回到建国之父给它规定的地方,好好地呆在那里”,他的任务只为保全联邦。不过,随着内战的逐渐展开,解放黑奴竟成了一种军事需要——为平定叛乱,需要“诱使黑人全都从反叛者那里投奔到我们这里来”。与此同时,他还要让反叛各州明白,“不要指望可以花上十年时间试图推翻联邦政府,而万一输了,可以毫无损失的回到联邦”。此外,为赢得英、法两国外交上的支持,尤其是英国,奴隶制的废除在道义上也成为一个必不可少的条件。以热爱自由自称的英国人,总以禁止跨大西洋奴隶贸易和废除西印度群岛的奴隶制自豪;如果联邦政府不举起废奴的旗帜,宣称为自由而战,如何与正在争取获得英国政府承认其独立的南部邦联竞争,向英国人显示北方联邦在道义上的优势,从而赢得其支持?就在1862年10月,英国内政大臣威廉·格莱斯通(William Gladstone)出于现实利益的考虑,发表了一番近乎承认南部邦联独立的言论。他说:“对于奴隶制,我们有我们的看法,并且因此可能支持或反对南方;不过,毫无疑问,杰斐逊·戴维斯和南方的其他领导人已经建立起了军队,看起来他们还正在建立海军;他们所建立起来的,不是什么别的,而是一个国家。”这对于林肯,不能不说是一个无法掉以轻心的警示。再者,南方的黑人们不待林肯宣布解放令,已经开始了自我解放,他们或者逃到北方,加入联邦军队;或者在北方军队进入南方时,自愿跟在军队的后面,为其服务。由这诸多方面的战争形势所决定,1863年1月1日,林肯签署了《解放宣言》。 然而,历史的演进常常越出原定轨道,作为一种军事需要的《解放宣言》在它发布之后,就因其内含的自由意象而转变、上升为一种政治信仰的表达。《解放宣言》被黑人理解为赋予其自由的诺言,林肯也不能否认这一点,尤其是在这一诺言能使“孕育于自由之中”的国家以完全自由的形象挺立于北美大陆时。对于林肯,奴隶制的触动乃至废止已经从军事策略上的不得不行转变为政治哲学上的必需之理、必行之事。就在葛底斯堡演讲近三个月前,林肯致信伊利诺伊州的家乡人民,表示“诺言既然作出,就必须信守”。内战的第二个目标——令这个国家获得“自由的新生”——升起于硝烟弥漫的战场。

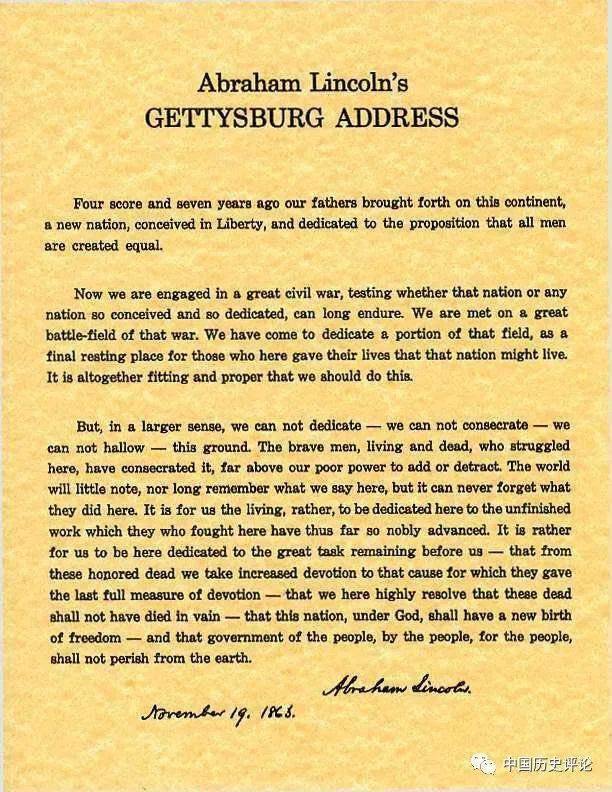

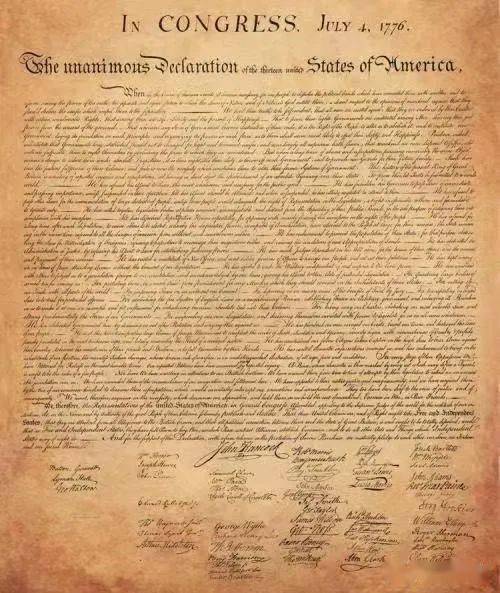

葛底斯堡演讲全文 不言而喻,对于林肯来说,他所决意获得的不仅是军事上的胜利——平定企图裂解联邦的反叛,他还要在制度上拔除反叛发生的根源——奴隶制(再次当选后,他便推动国会提出第十三条宪法修正案),以拯救这自由的国家得以诞生的原则;而在尚未可能从法律上废除奴隶制的1863年,他决意先在思想上播撒下革命的种子——这个国家必须获得自由的新生。 不过问题在于,在一个已然以自由自诩的社会,什么样的观念注入才能使美国人意识到其自由需要新生?林肯在葛底斯堡演讲中只说了一句——“要使这个民有、民治、民享的政府永世长存”。这简练的一句话含义深远。 首先,何为“民有、民治、民享的政府”?它必然是自治而非专制的政府。自治而非专制的政府必然以反对、废除专制为天职。内战前的美国是自治的吗?显然不是。从白人自己管理自己来看,它是自治的;但白人在管自己之外,还管别人——黑奴,这就超出了自治,是为专制。这个半自由半奴隶的社会在本质上是专制的。这种专制能否容许它继续存在?林肯认为不能。因为“没有一个人能好到这种程度,能够不获得一个人的同意就统治那个人。……这是美国共和主义的靠山”。若要真实、自治而非专制的共和政府建立,非要使黑人获得自由不可。 其次,“民有、民治、民享的政府”为谁之政府?它必然是自由人的政府,由自由人所拥有和治理的政府。这些自由人是谁?当然不只是白人,还有黑人。倘若黑人不被包括在内,那四百多万居住于美国各州、获得了自由的黑人将如何自治、又将如何久安于联邦之内?再者,若无黑人在内,白人的自由又将如何保障? 再次,“民有、民治、民享的政府”是由各州而联合的政府,还是由全体美国公民所拥有的政府?林肯无疑是在确认,联邦政府是全体美国公民的政府;它所遵从的是作为整体的美国人的意志,而非各州的意志。换言之,政治意义上的民族概念——美国人,由于林肯的“民有、民治、民享政府”的提出而在独立战争之后再次得到强调,并因其内涵的扩大而获得新生。无怪乎美国历史学家加里·威尔斯如此评述葛底斯堡演讲之革命性意义:“内战之前,The United States(合众国)总是一个复数名词(如,The United States are a free government);葛底斯堡演讲之后,合众国就变成了一个单数名词(The United States is a free government)”。 总之,葛底斯堡演讲已表现出林肯摧毁奴隶制的决心,尽管他只字未提奴隶制,然而反专制的话语已提示:一场观念乃至制度的革命正在酝酿、爆发中。内战前对他还太难的政治问题——这个半自由半奴隶的国家能否永存下去,现在他已决意去解决;内战伊始他不打算触动的奴隶制,他也决意要去动一动了。 三、“奉行一切人生来平等的原则”:葛底斯堡演讲之纲领 何以实现“自由的新生”?林肯在演讲一开头就拿出其总纲领——“奉行一切人生来平等的原则”。 “一切人生来平等”是美国建国之父在《独立宣言》中确认为不言而喻的真理。他们还因之将一切人享有造物主赋予的某些不可剥夺的权利——生命、自由与追求幸福的权利,也确认为不言而喻的真理。 然而,上述不言而喻的真理,即“一切人生来平等”的天赋权利说,在美利坚合众国政体初建时,由于实际存在着奴隶制的需要,并未成为一项法律义务。惟因其未成为一项法律义务,奴隶制的支持者不肯承认和接受它,他们或者以嘲笑的口吻将之贬为“表面好看的泛论”;或者诡辩说建国之父所说的一切人是指欧洲人,不包括黑人;“黑人不是人,《独立宣言》里没有他们一席之地”;有的干脆声称《独立宣言》所确认的一切人生来平等是个“不言而喻的谎言”。“谎言”说的代表人物约翰·卡尔霍恩(John Calhoun)声称,一切人生来平等的学说“没有一句符合真实。宣言第一句——一切人生来,就是绝对不真实的。人并不是生来的,婴儿才是生来的。婴儿逐渐长大,才成了人”。在他看来,人不仅生来不平等,这种不平等还必须被视为人类进步的主要条件之一。他断言,人类文明的一切进展都源自于人与人之间存在不平等;自由也并非人生来就拥有的天赋权利,而是“一种并非一切人都配得上的特权和奖赏,个人或人种应该用事实证明他们有资格享受这种特权和奖赏”。总之,一切人生来平等的天赋权利说要么被全盘否定,要么被解释为与奴隶制并行不悖的理论。

《独立宣言》 尽管林肯与其同时代的几乎所有白人一样有种族优越感——他不肯将《独立宣言》的原意解释为一切人在一切方面生来平等,而只承认黑人在最基本的天赋权利方面与白人平等;他也不赞成以任何方式使黑人在社会上和政治上与白人完全平等,并认为二者体质上的差别“将永远不允许他们在完全平等的基础上一起生活”,但他是奉《独立宣言》为“自由宪章”的思想者,认定一切人生来平等是自由政体所赖以建立的基本与伟大原则;他也是怀抱基督教慈善准则的基督徒,不能理解“为什么白人占了优等地位,黑人就该被剥夺一切”,反对将黑人需要的也拿走;他又是将提高人的地位作为政府之目的的政治家,希望给予一切人“自由自在的开端和公平的机会”,因而他无法容忍上述奴隶制辩护士的言说或理论。在他看来,这些人在贪得无厌地从黑人身上榨取利润时,将其祖先写下的自由宪章也取消和撕毁了;其目的是要破坏一切人生来平等的自由政体准则,代之以另一个不同的准则,即“否认人生来平等,硬说一种人有天赋的、道义上和宗教上的权利去奴役另一种人”;尽管他们把奴役他人说成是一种神圣的自治权利,实则是在吹灭人们心中的理智、道德与自由之光。他反复强调,即便说白人优越于黑人,也“绝对没有理由去说黑人没有资格享有《独立宣言》列举的各种天赋权利”;无论白人、黑人,“在吃以自己双手挣来的面包而不用任何人批准的权利方面……是一样的”。 因此,还在1858年时,林肯就吁请美国公民,“把所有那些关于某个人、某个人种是劣等因而必须处于劣等地位的诡辩统统丢掉……在这块土地上团结得像一个民族,直到我们再一次站起来宣布一切人生来平等”。到了1863年,当美国联邦因种族主义奴隶制之争而陷入一场已持续两年的内战时,他更深信,87年前由先辈们建立的自由政体,只有奉行它所赖以建立的伟大基本原则——一切人生来平等,并将之确立为一项法律义务,才能也将必能获得自由的新生。 问题在于,如何将《独立宣言》所宣示的天赋权利说确立为法律义务?《独立宣言》虽属国家重要文件,但它不是正式法律文本;美利坚合众国宪法才是这个国家正在施行的法律,而它承认了奴隶制的存在(尽管宪法文本未出现“奴隶”二字,总以他词替代)。在没有通过宪法修正案废除奴隶制之前,黑奴作为他人的财产而不享有人的权利,这在法律上是成立的。要奉行一切人生来平等的原则,让黑人享有不可剥夺的天赋权利,除非先让他恢复了人的身份;又除非论证出《独立宣言》具有优先于美国宪法的效力。林肯正是这么做的。 黑人是人还是财产?林肯首先依据社会生活的事实指出,即便是奴隶主也大多没有把黑人完全等同于财产。否则,为什么他们同意把在非洲从事奴隶买卖的人绞死?而没有提出把在非洲买卖野马、野牛的人绞死?为什么他们蔑视奴隶贩子、不愿与之打交道,而不会拿那样的态度对待贩卖玉米、烟草与棉花的人?这都是因为他们意识到黑人也是人。假如说黑人不是人,那些值钱的自由黑人——他们全都是奴隶的后代,或者自己就曾是奴隶——为什么没有主人,或者被人买卖,而任由他们自由地生活、跑动?这是因为白人内心的正义感告诉他们,黑人也有自己的天赋权利。 他还依据美国宪法暗指奴隶与奴隶制的措辞指出,国家的法律文本也将黑人认定为人——宪法中凡是暗指奴隶的地方,都称他为“人”(such persons);并且说明,制宪者们这么做的目的,“就是不让宪法里有一种可以把人当财产的想法”。 确认了黑人具有人的地位,也就确认了他们在《独立宣言》中占有一席之地,而不是如斯蒂芬·道格拉斯之流所言,黑人在《独立宣言》中没有份。依据《独立宣言》确认的不言而喻的真理——一切人生来平等,黑人与白人一样享有不可剥夺的天赋权利。 然而在美国宪法中,黑奴在事实上是作为财产被处理的。如何理解这种既把黑人当人又把黑人当财产的矛盾做法,又如何解决宪法与《独立宣言》的冲突?林肯一生对宪法上的奴隶制有过多次阐述。他指出,那是建国之父们出于实际需要,不得不屈从于不平等的社会传统,而向现实作出的妥协。然而这种妥协不仅不意味着他们放弃了《独立宣言》的理想——一切人生来平等的政治信仰,反而说明,在宪法中保留奴隶制于他们只是一种暂时性的制度安排,一种无法达致理想时的权宜之策,一种希望在将来可能得到修正的解决方法。修正的方向便是不把黑人当做财产看,恢复他们作为人的地位,并享受一切人生来平等的天赋权利。 至于宪法与《独立宣言》的冲突如何解决,林肯创造性地通过论证《独立宣言》与宪法的关系,确立了《独立宣言》优先于美国宪法的地位,从而在思想与法理上跨越了宪法不可挑战的障碍。在林肯看来,诞生于1776年的《独立宣言》是建国之父为自由社会规定的准则,这个准则为所有人尊重、关心,并为它出力,即使它从未得到完全实现,人们也总在一步步向它靠近。换言之,《独立宣言》所声明的是美国人永恒的理想,而1787年制定的美国宪法只是为实现此理想的临时一步,当这一步走得不大理想,或者可能迈入歧途时,就应根据《独立宣言》的总精神——一切人生来平等——的原则加以改变。林肯特别强调,建国之父把一切人生来平等这个主张放在《独立宣言》中不是为了与英国分离宣布独立,而是为防止“自由人民重新回到专制主义那条可恶的老路上去”,是为将来的专制者特意设立的绊脚石、硬钉子。 通过重新诠释《独立宣言》与宪法的关系,林肯将这个国家必须奉行的政治原则、法律纲领确立下来——一切人生来平等,无论他是黑人还是白人。依据这一纲领,所有人都应享有不可剥夺的基本权利。凡是与这一纲领相违背的,都应加以修正。人们似乎又听到了《独立宣言》起草者托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)的话:“除了与生俱来的、不可剥夺的人的权利,没有什么是不可以改变的。” 毋庸讳言,林肯的反奴隶制学说并非出于深刻的哲理分析,在这一点上,他不及同时代人威廉·钱宁(William Channing)与弗朗西斯·韦兰(Francis Wayland) ;他那“一切人在某些方面生来平等”的“有限平等论”也远不及“激进废奴主义”彻底,他身边的不少政治家比如国务卿威廉·西华德(William Seward)、参议员撒迪厄斯·斯蒂文斯(Thaddeus Stevens)等都比他主张激烈;但他那平易不艰深的语言风格、基于人性而展开的朴实论述、为自由人的自由而解放黑奴的自由升华论,以及务实、坚定、灵活的论述策略,使他的理论深入人心。通过触及美国政治最根本的问题,尤其是《独立宣言》中关于“一切人生来平等”的原则,林肯深刻地改变了美国人的政治思想。又因为他身为总统,拥有无可匹敌的政治权威,他成了美国历史上第一个将平等理论转变为现实的政治家。奉行一切人生来平等的政治纲领发表不久,美国人的社会生活与政治制度就被重塑——内战尚未结束,国会就提出并通过了第十三条宪法修正案——奴隶制永被废除。奴隶制的废除又为美国黑人获得公民身份,即第十四条宪法修正案——平等地享有公民权——奠定了基石。 四、生、死、重生:葛底斯堡演讲之宗教隐喻 对于林肯的葛底斯堡演讲,没有人吝惜其赞美词。有学者赞叹,“它是这样的优美,以至于最鲁钝的耳朵也能听到音乐在流淌;它是如此的卓越,以至于其对手(笔者注:指对林肯的有限平等论不满的激进废奴主义者)有时也不好说他是种族主义者”。一篇只有272个单词的小小演讲词,因何具有如此强大的感染力?究其原因,一方面固然在其表达方式朴质无华,如同《圣经》,用词简练、精准、充满节奏感和韵律美,仿佛一首乐曲,另一方面还在于,演说词内含着强烈的宗教感召力。 据美国学者A·埃尔莫尔(A.Elmore)言,林肯是第一个在公开演说或声明中引用“上帝”的总统。是否第一,颇难认定。然而林肯经常在演说中引用《圣经》,确然无疑。因何如此?一是他自幼熟读《圣经》,记忆力惊人,又常接触宗教界人士,将其用词、隐喻等顺手拈来,为我所用,实属自然。二是林肯生活在一个《圣经》被广泛诵读的时代。19世纪中叶的美国人,识字的、不识字的,也都和林肯一样,熟悉《圣经》。从文坛魁首拉尔夫·爱默生(Ralph Emerson),到南方邦联军名将、绰号“石墙”的托马斯·杰克逊(Thomas Jackson),再到黑奴反叛领袖纳特·特拿(Nat Turner),都很自然地用《圣经》的语调说话。在此背景下,演说者利用《圣经》用词与隐喻强化其演说力量,顺理成章。葛底斯堡演讲又恰好被安排在一个最宜表现宗教情感的场合——安葬烈士的典礼上。因此之故,林肯有意让演说贯穿了《圣经》的主题,满载着《圣经》的语言。

《圣经》 《圣经·新约》开首4篇福音书——《马太福音》《马可福音》《路加福音》《约翰福音》——都以基督的诞生、受难、重生为主题,葛底斯堡演讲通篇也以出生、生命的奉献、新生为线索建构国家意象。 第一句:“我们的先辈们在这个大陆上创立了一个新国家,它孕育于自由之中”,这是国家的出生。 第二段第一句:“现在我们正从事一场伟大的内战,以考验这个国家……是否能够长久存在下去。”第二句:“烈士们为使这个国家能够生存下去而献出了自己的生命。”这是国家在受难,烈士们为联邦与自由的保存献出了生命。 最后一句:“我们要使国家在上帝福佑下得到自由的新生,要使这个民有、民治、民享的政府永世长存。”这是国家的重生与自由政体之原则的永存,正如基督复活后,圣子永生不灭。 不只是生、死、重生的意象与《圣经》主题暗合,即便是表现生、死、重生的词也取自《圣经》,而且在有意无意间地使词义延伸,用意深刻。 美利坚合众国的“孕育”与“诞生”,林肯选的是“conceived”与“brought forth”。“brought forth”不仅在《圣经》中用于描述诞生,譬如圣母玛利亚头生子即耶稣的出世;还在《旧约·撒母耳记(上)》12:8中出现,记述的是以色列人从埃及奴隶制下逃离得救的事。凡是熟悉《圣经》的耳朵,听到这个词,都不会不想到美国的奴隶制——这场内战的根源,以及这个国家能否因战争而得救、如何得救。“conceived”则数次与“brought forth”相伴随,说明圣母玛利亚如何因圣灵而受孕。林肯用这两个词,焉知未有将合众国的诞生比喻为基督出世之意?“孕育于自由之中”“所怀的孕是从圣灵来的”,二者何其相似,不能不令人产生此种联想。 这一联想又因林肯用“dedicate”(奉献)指代生命在战场上的消灭而被强化。“dedicate”在《圣经》中多次出现。它有两层含义:一是向神献祭,二是洗礼。献祭是净化之后的死亡;洗礼既可是精神上的再生,也可是归入死亡之后的新生,所以《新约·罗马书》6:4说,“我们藉着洗礼归入死,和他(笔者注:耶稣)一同埋葬,原是叫我们一举一动有新生的样式,像基督藉着父的荣耀从死里复活一样”。为什么要先归入死?因为有罪。《圣经》说,“死是从罪里来的”。从死里复活就意味着罪身灭绝,得到新生。 内战对于美利坚合众国来说,无疑是一场规模空前的献祭与洗礼,是血与火的献祭与洗礼——葛底斯堡战役造成双方伤亡五万之众。它的起因是有罪的奴隶制。也许是上帝的意旨使这场战争发生。假如上帝的意旨是要藉此战火的洗礼去除有罪的奴隶制,那么如何“不让这些死者白白牺牲”?除非罪身灭绝,消灭了奴隶制。因此,林肯在演说中宣示,他“下定了最大的决心”,要让这个“国家在上帝福佑下得到自由的新生”。尽管他一字也未提奴隶制,但意识到“奴隶制是美国国家之罪”的人不会不想到什么是自由的新生。 再如,“检验这个国家是否能够长久存在下去”中的“endure”,同样令人将圣经故事与合众国的命运相联系。这个词在《圣经》中多用于“称谢耶和华,因他的慈爱长存”,但在《旧约·以斯帖记》8:6中意指不忍见同族被害、同宗被灭,而在《新约·马太福音》10:22、24:13以及《马可福音》13:13中则指“忍耐到底的必然得救”。美国内战不正是一场同族相残的战争吗?在战争与奴隶制中忍耐的人是否应得救?假如上帝慈爱长存,这个孕育于自由之中的国家就应得救;然而怎样得救?美国人不得不想一想。 林肯还在演讲末尾“要使这个民有、民治、民享的政府永世长存”一句中,用了“perish”(灭亡)一词,而“perish”在《旧约·诗篇》102:26与《新约·约翰福音》6:27中,是与“endure”同时出现的。林肯似乎在借用《圣经》提示人民:不新生,就灭亡。这个已有87岁的共和国,能否经得住内战的考验,将“一切人生来平等”的原则奉行到底,确乎要靠能否得到自由的新生。这是个重大的问题,加之演说发生在一个肃穆的场合,林肯在演说一开始就采用了《圣经》表达年份的常用方式———以“two score”表示“forty years”、“four score”表示“eighty years”,以示庄重。他没有说“Eighty seven years ago”(八十七年前),而是说“Four score and seven years ago”,这一短语马上让人想到《旧约·诗篇》中的名句,90:10“叹人生转瞬即逝”:我们一生的年日是七十岁,如是强壮可到八十岁;但其中可矜夸的不过是劳苦愁烦,转眼成空,我们便如飞而去。其中关于年日的表达正是“three score years and ten”“four score years”。 不难看出,葛底斯堡演说从开头到结尾,从主题意象的构建到字词句的选择,通篇都隐含着宗教的寓意。林肯的用意,显然是要通过它唤起民众对内战之根源的反思、对国家命运的关切,并将其拯救国家与自由政体之原则的意志灌入民心。 五、明晰而抽象的用辞:葛底斯堡演讲的政治智慧 与林肯的其他著名演讲一样,葛底斯堡演讲词并非匆匆写就,而是他深思熟虑的作品。如何在只能“说几句话”的短时间内,恰当地把自己关于这场战争的看法表达出来,应该是林肯在演讲词的准备中一直在考虑的问题。他选择了一种明晰而抽象的表意方式。明晰,是他一贯的特色;抽象,实则出于形势的需要。 葛底斯堡战役的胜利,虽未被林肯视为战争即将结束的信号,但他相信它已令南部邦联遭受重创,因此必然想到战后的重建。然而,南北双方正在一场血腥的军事对抗中。一方面,他要鼓舞北方的士气与民心,以期赢得军事上的胜利;另一方面,他要为南方州将来回归联邦未雨绸缪,在感情上奠定和平友好的基础。换言之,他要在充满敌意的战争心理中注入一些可令双方握手言和的情感。 因此,林肯在演说中有意避开了具体所指。与艾弗瑞特演说中大量动人心弦的具体事例相比,林肯似乎什么也没有说——没有具体的人名、地名、参战兵团,也没有对某个人或团体的赞美与谴责,然而,他的措辞同样使人感到亲切,并且有些说不清道不明。譬如“那些曾在这里战斗过的勇士”,在北方人民听来,显然是指联邦军队的士兵,而非叛乱一方,可谁又能说那些“活着的”或“死了的”勇士不包括南部邦联的将士?至少林肯没有这样说。他有意不这样说。因为他需要利用这个含义明晰、指称对象却模糊的词,令南方州将来感到可以融入联邦。他把这场因有罪的奴隶制而引发的南北冲突升华为“一场伟大的内战”,并将其解释为对一个孕育于自由的国家能否长存下去的考验,都有这种意图在里头。“不让这些死者白白牺牲”,显然也表达了对南军士兵的惋惜,因为南军毫无疑问也是经受考验的一方。 南北两方一直为之争论竟至于交火的主题,诸如“奴隶制”“财产”“合乎宪法”“分裂主义”等都没有出现在林肯的演说中,甚至连“州”也没有提起,有的只是“国家”“自由”“政府”“我们的先辈”等。这种基于对国家命运之关切、对自由信念之维护的遣词造句,表达的是抽象的概念,触动的是南北双方对战争的看法。对于北方,是为维护国家的完整与先辈的成就而战;对于南方,是为“自由”或者说“自治政府”而战。虽然各自理由不同,但都在相似的概念之下,双方都可以之为据,声明其事业的崇高。因此,林肯的演说在充满敌意的战场上无异于一种和解之音。这既是林肯政治目光远大的缘故,也是他内心情感的丰富所致。无怪乎美国历史学家卡尔·贝克尔赞叹林肯那“深沉的情感体悟”。朴质无华而又气度恢弘的林肯在葛底斯堡演说中体贴入微地照顾到了双方的情感与心理。 结语 林肯的葛底斯堡演讲篇幅虽短,却影响深远:它重塑了关于自由的概念———这个概念立基于“一切人生而平等”的原则。虽然这一原则诞生于美国立国之时,然而直到林肯将“人人生而平等”的范围扩大到这个国家所有的人群,它才开始褪去其狭隘的种族主义色彩,逐渐成为国家政治生活的行为准则,《独立宣言》与美国《联邦宪法》的自由与平等理念亦因之而获得了新的界定。也正是在这个意义上,美国在内战后获得了“自由的新生”。不过,这一“自由的新生”来之不易。若非林肯高明的政治智慧、内战中血与火的洗礼以及数十万生命的牺牲,所谓民主与自由的政府理念恐怕在19世纪的北美大陆只是一个飘荡着的灵魂。 原载于《河南大学学报(社会科学版)》2017年第1期 本期编辑:李泽华返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |