纪念|谢晋诞辰百年:为电影而生 |

您所在的位置:网站首页 › 春晖中学拍的电视剧 › 纪念|谢晋诞辰百年:为电影而生 |

纪念|谢晋诞辰百年:为电影而生

|

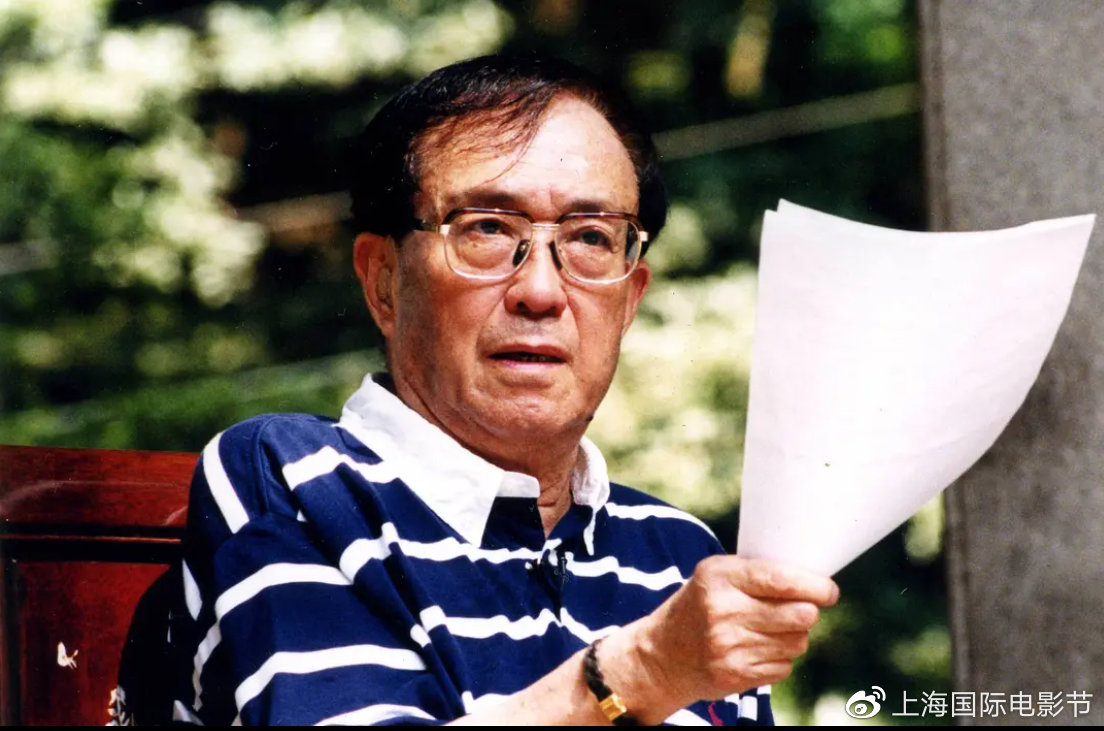

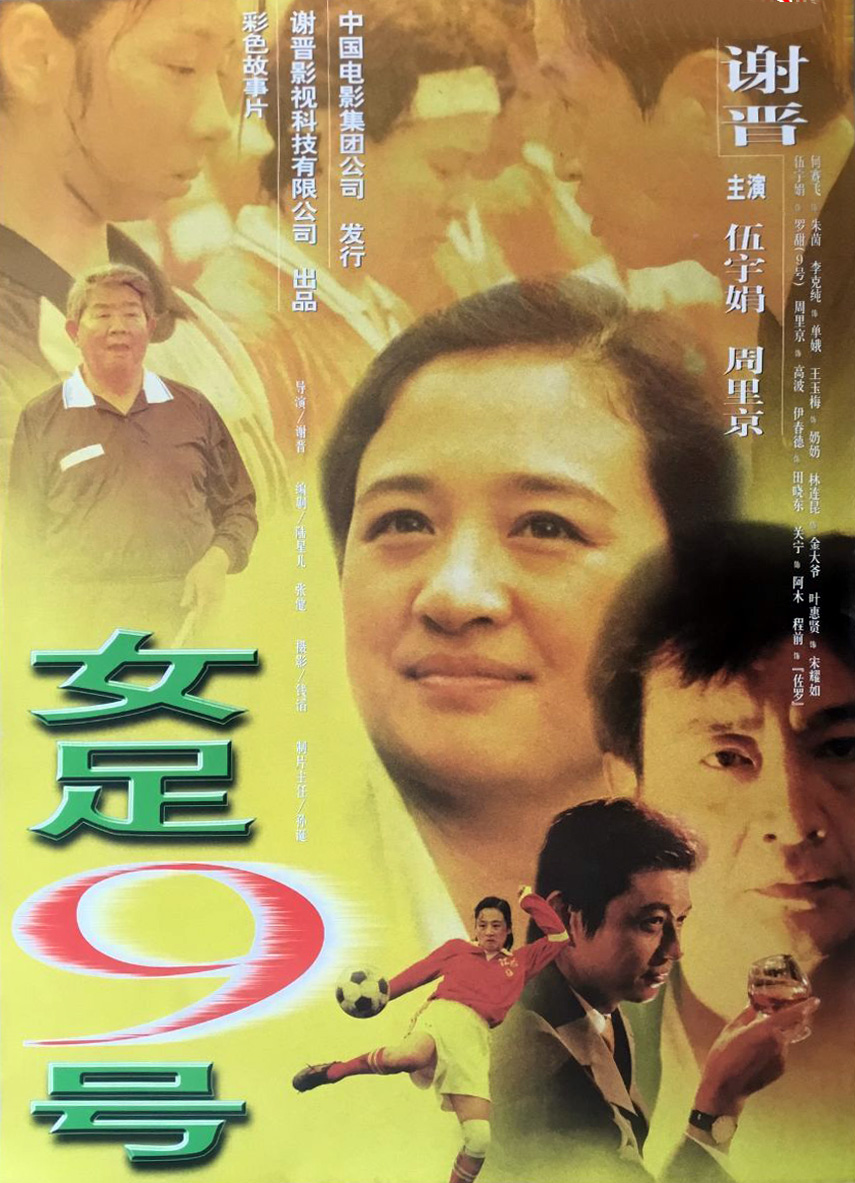

我在上海市委宣传部文艺处工作期间,与上海电影界人士接触较多,其中接触最多、印象最深的是谢晋。 最近,上海国际电影节发布新闻:2023年是谢晋诞辰一百周年,也是上海国际电影节三十周年,为此,上海国际电影节在“向大师致敬”单元再次推出谢晋专题系列,放映他的四部经典作品,同时举办“纪念谢晋诞辰百年”金爵电影论坛,邀请知名电影人、电影评论家从谢晋导演的经典作品与艺术人生出发,回顾这位电影艺术家跨时代的艺术成就和电影精神,向始终保持着创作激情、为电影奋斗终生的他致以崇高的敬意。看到这条新闻,我感到十分欣慰,同时也勾起我对往事的回忆。  2023年是著名电影艺术家谢晋诞辰一百周年,第二十五届上海国际电影节“向大师致敬”单元将展映谢晋执导的经典作品。 一 1991年以来,得改革开放的前沿阵地之利,广东的电视剧创作风声水起,先后有《外来妹》《公关小姐》《情满珠江》等电视连续剧推出,声誉鹊起,轰动全国,而上海的电视剧创作仍处于“又多又快,不好不坏”的状态。为此,时任市委宣传部分管文艺的徐俊西副部长要求文艺处定期召集专家,研讨全国电视剧创作趋势及电视剧艺术规律,同时,成立上海电视剧创作咨询委员会,并下设办公室负责日常事务。艺咨委由谢晋、余秋雨、李子云、黄蜀芹、宗福先等上海文艺界大家组成。为有助于工作的顺利开展,我还专门拟定了上海电视剧创作咨询委员会及办公室的工作章程。 自此以后,艺咨委就定期在高安路19号5楼会议室举行工作会议。徐部长原本就是复旦大学中文系教授,一位有风骨、有建树的文艺理论家,与这些参会的艺术家有着良好关系;再者,因为会议在下班时间举行,气氛轻松活泼,与会者畅所欲言,各显本色。每次开会,谢晋导演不是刚从外地出差回来,就是从剧组赶来。 谢导身材魁梧,爱戴棒球帽,穿摄影背心;说话声量很大,未见其人,先见其声;走起路来大步流星,脚步声音很重。在我眼里,谢导精气神特别足,性格豪爽热烈,就像一团烈火。高安路19号原来是民国时期法国人建的医院,房间高大宽敞,二楼以上的每一个楼层都有一个横贯楼宇的大阳台,所有的窗框都是黄铜制造,打过蜡的柚木地板油光锃亮,下班后,整个楼内显得特别安静。但只要谢导一出电梯,整个5楼的过道上就会喧闹起来,感觉出来的不是谢导一个人,而是一队人。  谢晋 每次开会,谢导的发言总是很热烈。他的讲话直抒胸臆,激情洋溢,而且想到哪里说到哪里,有些象意识流。但不管如何发散,他所有的话题几乎都与电影有关,或者是谈创作心得,或者是批评影坛时弊,或者是谈自己的创作计划,生动有趣,充满真知灼见。有几次谢导来参会之前恰好去北京开会,并受到中央领导的接见,于是,谢导就会给我们及时传达中央领导的指示精神。谢导嗓门大,说话充满激情,我坐在谢导边上作会议记录,总觉得炸雷时不时在耳畔响起。几次会议以后我还发现,如果谢导对会上讨论的话题没有兴趣,他就只当什么也没有听见,有时还会压低嗓门与我交谈;而当话题感兴趣,并且对他有利,他的耳朵就一点也没有问题。后来我听别的电影界朋友说起,谢晋是有这个情况。我想,这种选择性耳聋或许也是他的一种生存智慧吧。 二 除了艺咨委的活动,在市委宣传部文艺处的日常工作中,我与谢导也多有联系。相处久了,我们也成了朋友。 当年,我住在紧挨着高安路19号的市委机关招待所。这是一幢带花园的三层的独幢小楼,其中一楼、三楼对外服务,二楼就给我们新到机关的单身职工做宿舍。1990年代,上海的文艺市场十分繁荣,我晚上经常外出参加文艺活动,一般要到11点左右才回宿舍。那时候,不要说手机,连电话也很稀罕,整个招待所只有服务台一部电话。有段时间,谢导经常打电话找我,办公室没找到,就打招待所电话。记得有一次我很晚才回招待所,招待所一位人称“大块头”的工作人员一见到我就说:侬认得谢晋导演啊?今朝夜里厢伊打了交乖电话寻侬,好像有啥急事体。(上海方言,大意指:你认识谢晋导演吗?今晚他打了好几通电话找你,好像有急事。) 第二天一早我就给谢导去电话,得知原来是谢导准备筹拍电视剧《董竹君》《拉贝日记》,要与我沟通市委宣传部立项与资助的事宜。 1993年,上海谢晋-恒通明星学校成立,专门培养演员苗子,由谢晋担任校长。学校成立不久,谢晋就邀请我去参观,并由学校日常工作的负责人袁国英介绍学校情况。时隔多年,我还记得当年谢晋提出的校训:缺少艺术天赋的,别来;没有献身艺术的决心的,别来;害怕吃苦想偷懒的,别来;想做金丝雀的,别来。后来该校加盟上海师范大学,成为上海师范大学谢晋影视艺术学院,但这条校训仍然保留。  谢晋故里 因为经常接触,谢导也不拿我当外人,有好几次活动结束后聚餐,他都会对我大叫一声:小赵,你也去!谢导喜欢在绍兴风味的饭店请客,所以我对当年新开的绍兴菜的饭店很了解。每次吃饭时上酒,谢导总是要求上太雕。这是谢导家乡绍兴的特产,酒味甘甜醇厚,平时盛放在陶瓮内,喝时再倒入铁壶内放上姜丝加热。谢导几杯太雕下肚,便亮着大嗓门谈山海经。等电影的话题聊得差不多了,谢导就聊儿子阿四。阿四有智障,谢导对他特别呵护,而阿四也对谢导感情很深。谢导说:他每次出去拍片,阿四再晚也会等他回来。一进门,阿四就会摆好拖鞋让他穿上。有一次谢导的一位制片还接着说:谢导在家看剧本的时候,每次读得开心,就会大叫一声“阿四”!但阿四几次奔过去,都发现谢导其实没啥事,只是高兴了吆喝一下,于是再叫“阿四”时,阿四就会说:去!去!去!谢导听了,也与我们一起开怀大笑。 三 我最后一次与谢导的亲密接触是在1999年。就在这一年,我参加了市委宣传部立项的重点影片《女足9号》创作。 该片讲述的是1990年代初,年轻的国家队足球教练高波从日本回国后重组中国女足,带领队员顽强拼搏,最后获得世界杯亚军的故事。该片由上海黄河制药厂赞助,在开机仪式上,黄河制药厂一位气质优雅的女厂长也来到现场并讲话。她说:谢晋是中国电影的骄傲,黄河制药厂支持《女足9号》的拍摄,既是对中国电影事业的支持,更是出于对谢导的敬意、对谢导电影的热爱。 影片开拍后,我与剧组一起到了浙江的外景地。我与剧组一起住在招待所,有时间就到谢导房间小坐。我多次看到谢导坐在桌前全神贯注地研读剧本,并在剧本上做笔记。他对电影创作孜孜以求的精神,让我深受感动。这次出外景,我还与剧组成员一样,发到一件背上印有“活力钙”字样的摄影马夹。  《女足9号》剧组摄影马夹。图片由作者提供 这件马夹我从外景地回来后几乎就没有穿过,有一年深秋,我在寻找御寒衣物时又找出这件马夹,结果仔细一瞧,发现马夹背面还有两个口袋,大概是放笔记本或剧本的,对剧组人员来说,的确很实用。虽然我几乎不穿这件马夹,但仍然收藏至今,现在堪称文物了。我留着它,既是保存对一个年代的记忆,也是对谢导的缅怀。当下流行的一个观念叫“断舍离”,但有些物品是很难断、很难舍、也很难离的。  《女足9号》海报 《女足9号》是谢导的最后一部电影,时年谢导已77岁。这以后,电影市场持续滑坡,严肃题材的电影越来越边缘化,取而代之的是动作、警匪、武侠、婚外恋等商业片、娱乐片,谢导这位直面社会人生的严肃电影的导演已很难筹到资金。这一时期,听说一旦有哪位企业家、包括乡镇企业家表示愿意出资,谢导总是欣然前往,但往往是在对方热情接待并合影留念后,无功而返。 在我2002年离开市委宣传部以后,我与谢晋的联系逐渐减少。记得有一次我与谢导偶遇,交谈片刻,得知他仍在为《拉贝日记》的筹资奔走。告别后,我回头看了谢晋有些寂寞的背影,心里不禁有些伤感,觉得时代愧对了他。此后,我一直期待这部电影能拍摄成功,但遗憾的是最终却没有。 2008年10月17日,谢晋赴上虞参加母校上虞市春晖中学建校100周年庆典,次日早上,谢晋下榻酒店的服务员发现谢晋已经停止呼吸,享年85岁。谢导去世的噩耗让我非常震惊,同时也深感痛心与惋惜。我很难想象一团熊熊燃烧的烈火会突然熄灭。  谢晋 谢晋是一位深受观众喜爱的导演,我遇到的许多观众都会说:我们都是看谢晋电影长大的。喜爱谢导电影的不仅有中国观众,也有外国观众。我在山东大学读研究生期间,认识一位日本早稻田大学的留学生。他叫藤野彰,与鲁迅的老师藤野严九郎先生一个姓。他是学新闻的,留学回国后,先后担任过日本《读卖新闻》社北京、上海、香港支局的局长。他曾对我说:他有三大爱好:欣赏毛主席的书法、阅读上海的《文汇报》、观看谢晋电影。至今我还记得他看了当时的谢导的新作《芙蓉镇》以后急于向我倾诉、并且心潮难平的神情。 谢导是一个真正的电影人,他将自己所有的才智与热情都奉献给了电影事业,无论有怎样的艰难险阻,都不能使他放弃。他是中国一位国宝级的电影大师,就如法国的戈达尔、瑞典的伯格曼、日本的黑泽明。对于这位以电影为生、具有高度的政治敏感性、犀利的社会批判眼光、炽热的人文情怀的导演,我始终怀有深深的敬意。斯人已逝,精神永存!  第二十五届上海国际电影节“向大师致敬”单元展映谢晋电影排片表 【上海文艺评论专项基金特约刊登】 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |