联合国和欧盟都关注的“网络素养”,究竟包含哪些内容? |

您所在的位置:网站首页 › 数字素养的5个素养领域 › 联合国和欧盟都关注的“网络素养”,究竟包含哪些内容? |

联合国和欧盟都关注的“网络素养”,究竟包含哪些内容?

|

乐观的研究者认为,从小在这类新媒介环境中成长的年轻人更多扮演“数字原住民”的角色,相比作为“数字移民”的长辈而言,他们更加熟悉新媒介生活、熟知新媒介知识、熟练掌握新媒介技术,从而在认知、学习等方面表现得更加游刃有余,也因此获得了独立成长的绝佳机会[2]。 世界各国都有调查数据表明:数字媒体在时间和空间上无限渗透到日常生活之中,创造出多样化的网络虚拟社群,在一定程度上重构了青少年的身份认同、价值观念与生活方式;他们的娱乐消费、学习工作、社交活动、政治参与、公共服务等方式较之长辈已经发生了极大的变化,并且有一些人反过来对长辈的观念和行为产生积极影响[3]。 可以预见,想要寻求更好的数字化生存和发展机遇,我们都需要向更年轻的数字原住民学习,培养在数字时代随机应变、处变不惊、灵活应用新兴媒介技术的能力。

玛格丽特·米德 然而,米德也曾坦言她的担忧:在急剧变化的社会中,由青年文化主导的“反向社会化”并非万能,它可能同时困扰“学富五车的长辈”和“前途未卜的晚辈”。 这是因为不同文化传统的人们共同迈入一个“深不可测而无从把握的未来”,仿佛“整个世界的人们都正在迁往相同的移民社区……他们就像开拓新大陆的先驱一样,缺乏应对新的环境所必须的一切知识”[4]。 长辈们丰富的固有经验不足以应对新兴挑战,从而导致了一种话语缺失与信仰危机;而晚辈们失去了既定规范的约束和指引,一边大胆尝试新生事物,一边茫然而小心翼翼地试错、犯错、改错。 静观媒介社会的“新大陆”,充斥着各种新鲜的危机与挑战,诸如网络社交欺骗、网络游戏成瘾、网络色情暴力等“疑难杂症”尚未觅得良方,又有层出不穷的“新奇病症”,例如:网络造谣、网络诈骗、网络欺凌、网络举报、网络侵权和网络犯罪,等等—— 这些都是人们的现实遭遇和真实困惑,但家庭、学校、社会和政府来不及指导和应对的数字化生活难题。 谨慎的研究者指出,任何人都可能因为面对数字媒介手足无措而成为“数字移民”,所谓的“原住民”与“移民”不能以年龄和代际简单划分[5];“数字原住民”并非在一切领域完胜“数字移民”,“移民”的学习风格、认知发展、价值判断力、社会责任感也有可能优于“原住民”[6]。 因此,面对纷繁复杂的媒介环境与价值多元的社会环境,不仅需要提升个体抵御媒介风险的能力,也需要重塑跨越代际、圈层、文化的共同伦理道德与价值观。 为了回应这些机遇与挑战,近年来国际社会开始重视“数字素养”,将其视为个人在数字媒介社会中生活、学习和工作所必备的综合素养,并致力于推动相应的“数字素养教育”。

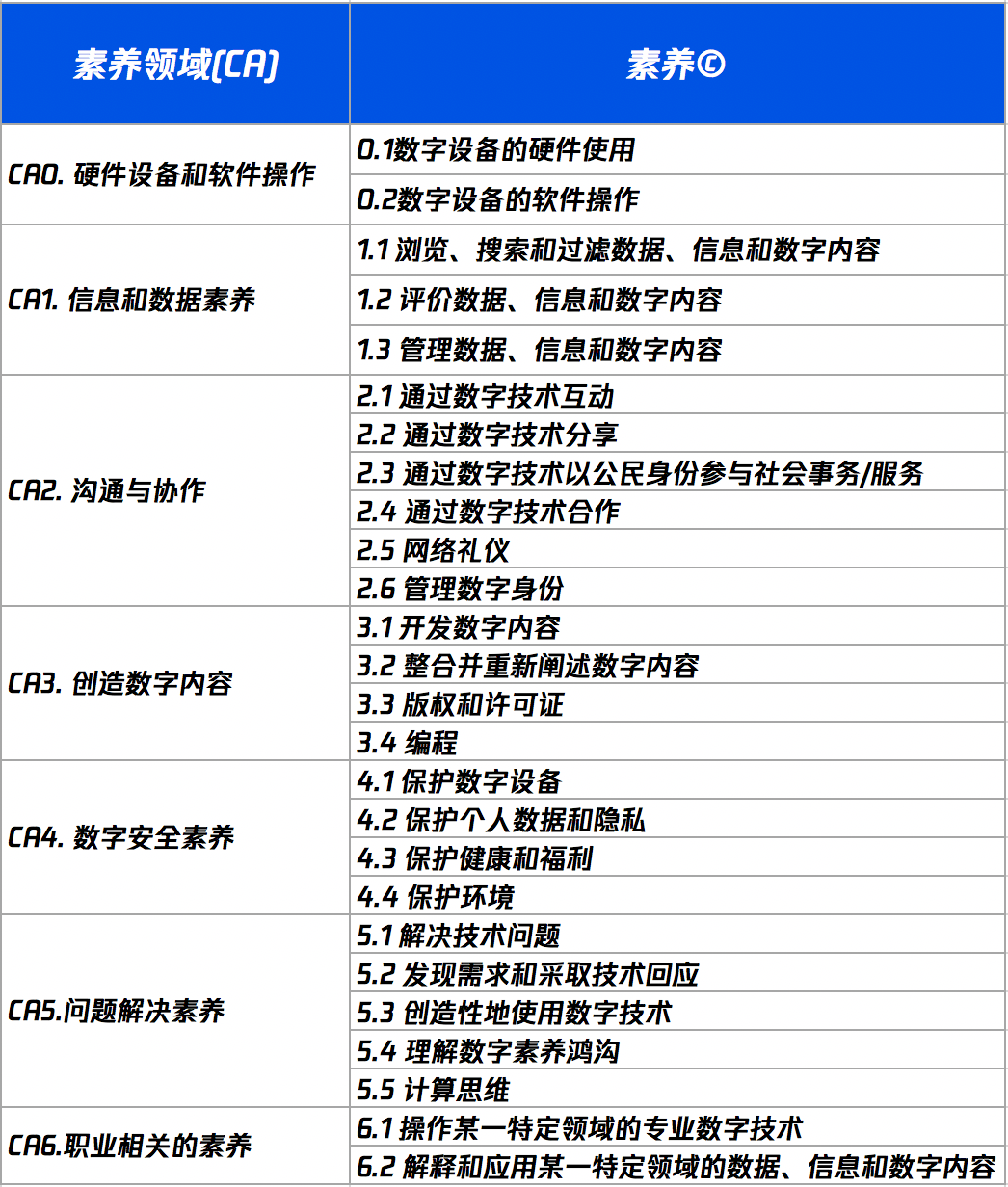

当谈论“数字素养”时 我们在谈论什么? “数字素养”(digital literacy)是一个舶来词,英语最初的字面意思是数字信息的读写能力,即:访问、理解和使用计算机网络数字资源的能力。在“数字素养”提出之前,已经有层出不穷的关于21世纪“新素养”的概念,诸如信息素养、视觉素养、技术素养、计算机素养、媒介素养,等等。它们虽然各有侧重,但都不足以突出互联网数字化时代的素养需求[7]。 直到1997年保罗·吉尔斯特(Paul Gilster)出版《数字素养》一书[8],这一概念才逐渐为人们所熟知并频繁使用。吉尔斯特尝试从11个层面对数字素养下定义,从“访问和使用网络计算机资源” 到“意识到网络上他人的存在,并拓展与他们讨论问题、彼此帮助的能力”,他最后总结:数字素养是关于“掌握思想,而不是敲击键盘”[9]。 可见,这其中不仅包含数字技术应用技能,还隐含在数字空间中理解他人、与人共处的综合能力。 我国学界认为,以色列学者约拉姆·埃谢特-阿尔卡莱(Yoram Eshet-Alkalai)对数字素养的理论建构也有突出贡献[10]。埃谢特-阿尔卡莱于2004年和2012年提出和更新他的数字素养概念框架,涉及6个层面: 第一层是“图片—视觉素养”,意指理解视觉图片信息的能力; 第二层是“再创造素养”,意指整合已有的各种媒体文本(文字、图像、音频等)进行内容创新和意义再造的能力; 第三层是“分支素养”,意指运用非线性的信息搜索策略从碎片化信息中建构知识的能力; 第四层是“信息素养”,重点强调辨别信息适用性的批判性思考能力; 第五层是“社会—情感素养”,强调借助数字平台进行社会交往和情感沟通的能力 [11] ; 第六层是“实时思考技能”,意指在高科技机器、多媒体游戏和在线教育等复杂环境中迅速处理大量高刺激信息的能力 [12] 。正如埃谢特-阿尔卡莱强调,这个数字素养模型侧重六种思维技能,旨在帮助人们与现代数字环境更好地互动。 经过二十多年的发展演变,数字素养的内涵逐渐从最初关于“理解和使用电脑相关的数字资源及信息”的“基本生活技能”演变成为兼具“通识素养、创新素养、跨学科素养”的数字化时代新型素养模型[13]。 欧美许多国家政府联合公共图书馆、高校研究机构、计算机互联网企业以及社会组织的力量不断推动数字素养概念建构与普及。其中,在全球范围具有广泛影响力的是欧盟和联合国教科文组织倡导的数字素养框架。 自2005年开始,欧盟相继推出面向普通公民、消费者、教育机构、公民组织和教育者等不同对象的数字素养概念框架[14]。除了强调应用信息、数据、技术的实用素养,理解和评估数字内容的通用素养,还延伸出“公民素养”和“职业素养”的维度。 从2017年更新的《欧盟公民数字素养框架》(DigComp 2.1)关乎普通公民如何更好地应用数字技术促进自身发展、参与社会事务、承担社会责任[15];同年颁布的《欧盟教育者数字素养框架(DigCompEdu)则侧重于专业的教育工作者如何通过提升数字时代的教育教学能力来培养具有创造性、批判性和积极生产力的数字公民[16]。 2018年,联合国教科文组织分析总结欧盟和世界各国现有的数字素养框架,最终形成了包括7个素养领域和26个具体指标的《数字素养全球框架》[17] 。(见下表)

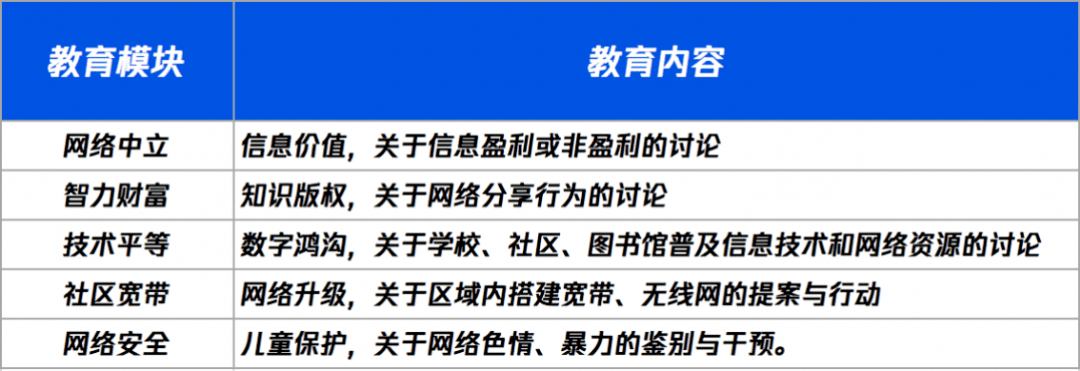

联合国教科文组织数字全球素养 从欧盟与联合国的政策框架建议来看,当前关于“数字素养”理解可以归纳为两大主要领域,即:“数据技术素养”与“数字公民素养”。 前者侧重于理解、操作和使用数字信息技术,后者侧重于建构数字环境下的公民身份,保护其隐私与安全,平衡其权利与义务,促进其社会参与和社会责任,并强调公民应用数字技术解决社会问题的能力。就未来教育变革而言,数字公民素养是道德教育、法治教育、文明礼仪教育、环境教育、健康教育、教育公平等诸多领域无法回避的重要议题。 从 “数据技术素养” 到 “数字公民素养” 通过追溯和梳理数字素养相关的重要理论框架,不难发现从“数字技术素养”到“数字公民素养”,数字素养的内涵和外延都被极大的拓展。因此也催生了一种新的教育理念——数字公民教育。 我们将其定义为帮助人们面对和解决数字化时代所遭遇的思想、道德、政治、法律、心理等问题的教育模式,致力于提升人们在数字媒介环境中的生存和发展质量。 近年来,一些国际学者明确提出“数字公民教育”的概念,建构理论框架,并在中小学教育教学实践中进行推广。 例如:凯瑟琳-蒙哥马利 (Kathryn Montgomery)认为,在讨论未来的数字公民教育政策如何才能更好地服务于儿童和青少年的需求,必须认真考虑一系列前提性的问题;关于这些问题的决策,需要倾听年轻人的声音,并与他们展开讨论——这种讨论本身就是一种极好的数字公民教育。为此,他提出以下五类教育政策议题和相关讨论内容[18](见下表)。

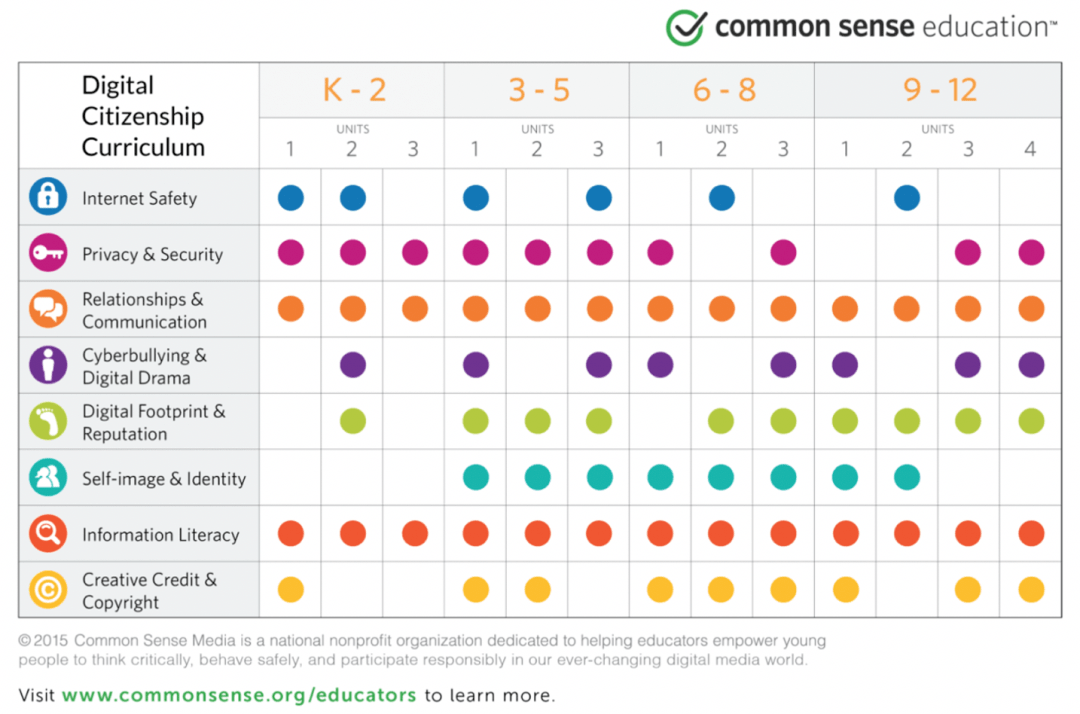

数字公民教育政策的五大议题与教育内容 美国的迈克·里布尔博士(Mike Ribble)长期致力于以中学教育为基础,推动数字公民教育的实践工作。他提出数字公民教育的九要素,包括:数字媒介的使用,消费,沟通,读写能力,网络礼仪,法律法规,权利与责任,健康与福利,安全[19]。 我国学者钱松岭在对里布尔博士进行研究和访谈的基础上,进一步将其数字公民教育概括为“三主题九要素” [20]: •尊重:数字礼仪、数字接入、数字法律; •教育:数字素养、数字交流、数字商务; •保护:数字权利与责任、数字安全、数字健康。 学校领域之外,一些社会组织也开始参与数字公民教育的课程设计与教学工作。例如:美国Common Sense是一个非营利性的独立组织,致力于帮助孩子们更好地适应媒体和科技变化。

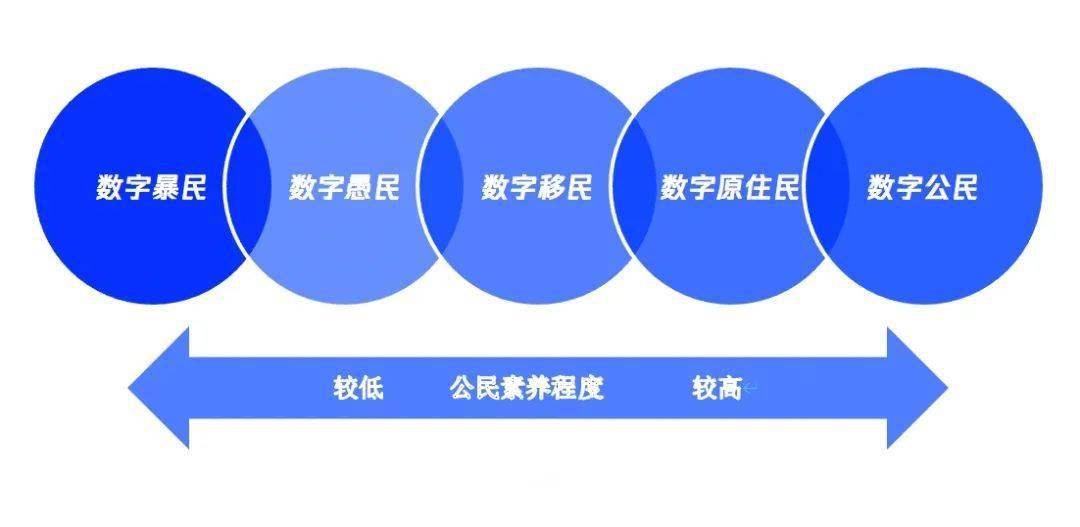

2019年底,国际道德教育组织(AME)在美国西雅图召开的第45届学术年会将大会主题定为“Morality and Ethics of the Digital World”,邀请全世界数百位教育学研究者、媒介研究者、一线教师、数字媒界从业人员共同开启数字媒介时代道德与伦理教育研究的新征程。其中,“数字公民教育”成为热议的话题。 2020年,哈佛大学伯克曼克莱恩互联网中心发布了一项关于数字公民素养和数字公民教育的报告,名为《青年和数字公民(增强版):理解数字世界的技能》(Youth and Digital Citizenship+ (Plus): Understanding Skills for a Digital World)。 该报告明确指出,在全球范围内,“培养数字公民”已经成为学术界和决策者越来越重视的一个话题,各类利益相关者(包括政府、国际组织、政府组织、学术界和非学术界)都在尝试开发正式和非正式的学习项目,围绕年轻人如何驾驭和积极参与数字世界所需的技能、思想和理论,旨在帮助青年应对数字时代的挑战和拥抱数字环境可能存在的机会。 然而,在更广泛的道德伦理议题领域(例如,安全和福祉,公民和政治参与,身份认同、权利责任)还没有达成全球共识,亟待世界各国在本土化探索的基础上进一步对话协商。 尽管世界各国关于“数字公民素养”概念框架、“数字公民教育”的课程体系尚在建构之中,但是基本共识在于数字化时代公民素养的高低代表着不同类型的公民身份: 具有最低素养的数字暴民会对线下线上社会造成恶劣影响甚至破坏; 具有较低素养的数字愚民容易被技术、数据、信息所蒙蔽利用; 具有中间素养的数字移民徘徊在“愚者”与“智者”之间; 具有较高素养的数字原住民可以轻松应对技术变化,但面对数字社会复杂的人文社会议题未必能找到适切的答案; 具有最高素养的数字公民将拥有利用技术创造美好生活、应用媒介创设和谐社会的综合能力(见下图)。

总而言之,在当今媒介飞速竞变的时代,在机遇和挑战并存的情况下,如何帮助人们适应数字化社会,实现跨越代际、弥合代沟的理解与合作;如何建构一种与技术进步相匹配的人类知识、能力与价值体系,寻求人类生存与发展的共识;如何因势利导地促进教育变革,为青少年在数字时代的健康成长保驾护航——这些都是未来教育必须回答和探索重要问题,也许“数字公民教育”作为一个新兴领域,能为这些问题提供一些答案。 因此笔者认为:应当将“数字公民教育”纳入学校和社会的课程体系,与现有的数字素养教育、媒介素养教育与信息素养教育等模式进行整合。 我们特别呼吁,现有的数字素养教育应当坚持以道德伦理为本位,以公民素养为核心,培养未来数字化社会的合格公民,从而帮助人们更好地适应技术设备迭代、媒介形态变化、社会生活变迁所引发的更加复杂的社会环境,更好地应对“新媒介对人的挑战、异化与重构”这一时代难题。 换句话说,所谓核心素养,并非技术为王、媒介至上,而应当更多以人为本、与人相关,例如:广泛的好奇心、同情心、公正感、责任感,具备媒介权利与责任意识、批判性思维、创造性思维、参与能力、以及跨文化沟通、理解、适应的能力,等等。 从“玩转数字技术”到“成为数字公民”的教育转向,也许能够促使未来教育更具人性、温度和社会关怀,而非被机器、数据、技术和媒介宰制。 参考文献 [1] [美]玛格丽特•米德著,周晓虹,周怡译. 文化与承诺:一项有关代沟问题的研究[M]. 石家庄:河北人民出版社,1987. [2] Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. Albert, M., Hurrelmann, K., Quenzel, G., & TNS, I. S. (2019).‘18th Shell Youth Study: A generation speaks up’. Shell Website. Retrieved from: . Common Sense Media. (2015). The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens. San Francisco, CA: Common Sense Media Inc. Retrieved from: [4] 同[1], 78-80页. [5] Bennett, S.& Maton, K. (2010). Beyond the‘Digital Natives’ Debate: Towards a More Nuanced Understanding of Students’ Technology Experiences. Journal of Computer Assisted Learning, 26 (5):321~331. [6] 曹培杰,余胜泉. 数字原住民的提出、研究现状及未来发展[J].电化教育研究, 2012, 33(04): 21-27. [7] Belshaw. Douglas, AJ. (2012). What is ‘digital literacy’? A Pragmatic investigation. Ed.D. Thesis, Department of Education at Durham University, UK. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/3446/ [8] Gilster, P. (1997). Digital literacy. New York: Wiley. [9] 同[8], 1-31, 15页. [10] 叶兰.欧美数字素养实践进展与启示[J].图书馆建设,2014(07):17-22. 王俊敏,黄月胜,沈雅云.数字素养的研究现状与启示[J].数字教育,2018,4(01):15-21. 孙旭欣,罗跃,李胜涛.全球化时代的数字素养:内涵与测评[J].世界教育信息, 2020,33(08):13-17. [11] Eshet-Alkalai, Y. (2004). ‘Digital literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era’, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1): pp.93-106. [12] Eshet-Alkalai, Y. (2012). ‘Thinking in the Digital Era: A Revised Model for Digital Literacy’. Issues Informing Science and Information Technology, (9): pp. 267-276. [13] 张晴.《数字素养:新媒体联盟地平线项目战略简报》研究[J]. 图书馆工作与研究, 2017(05):110-114. [14] 兰国帅,郭倩,张怡,孔雪柯,郭晓君.欧盟教育者数字素养框架:要点解读与启示[J].现代远程教育研究,2020,32(06):23-32. [15] Carretero, S., Vuorikari, R.& Punie, Y. (2017). Dig Comp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Luxembourg: Publication Office of the European Union, Doi:10.2760/38842. Retrieved from: < https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use > [16] Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: . [17] Law, N., Woo, D., de la Torre, J. and Wong, Gary (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. UNESCO Institute for Statistics. Retrieved from: [18] Montgomery, K. (2008). Youth and Digital Democracy: Intersections of Practice, Policy, and the Marketplace. In W. L. Bennett (Ed.), Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth (pp. 25-49). Cambridge, MA: The MIT Press. [19] Ribble, M. S., & Bailey, G. D. (2011). Digital Citizenship in Schools (2nd edition). Washington, DC: International Society for Technology in Education. [20] 钱松岭.数字公民的过去、现在与未来——访美国“数字公民教父”MIKE RIBBLE博士[J].中国电化教育,2019(09):55-59+67. [21] Common Sense Education (2015). Our K-12 Digital Citizenship Curriculumhttps. Retrieved from: *上下滑动查看详情返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |