赫斯 |

您所在的位置:网站首页 › 撒旦的本质是破坏你的生命 › 赫斯 |

赫斯

|

乌合之众。 他们一个个盲目地崇拜这一位权威, 不过这一位还是将他们碾成粉末, 然后打入贫困的深渊。 在他们的奴颜婢膝的心坎里, 黄金是一位活佛,睥睨一切。 ……………………… 一切都可以出售。 并且上天的光明也能用钱来买。 大地的慷慨赠与, 潜伏在深海的最渺小 最低等的生物, 我们生命中的一切, 甚至生命本身, 还有法律所允许的 微乎其微的自由, 人与人的友谊, 以及爱人之心, 驱使你自动去担负的种种义务: 桩桩件件都在那唯利是图的 公开市场里买进卖出, 每一样都由自私规定了价格, 这是它王国里一致公认的标记。 连爱情也可以出卖。 一切痛苦的安慰, 竟然变成了刻骨镂心的烦恼。 白发老人在自私的美人儿憎恨的怀抱里, 打着寒战。 ……………………… 且说白发的自私已经受到了 致命的打击, 蹒跚地走向墓穴。 光明的早晨, 不久就要来到人间。 从此地球上一切天然礼物的转手, 要与美言善行来做交换, 从此对财富与名誉的追求, 以及对贫穷、疾病、耻辱、不幸的惧怕, 战争的恐怖, 以及地狱的凶恶, 只能在时间的记忆中继续生存: 时间正像一个悔罪的浪子, 回首当年, 禁不住胆战心惊。” ——雪莱:《麦布女王》[2] 一 生命是生产性的生命活动的交换。因为这种或那种存在物的生产性的生命活动的交换的中介是它的不可让渡的生活资料,所以每一种生物例如动物、植物、单个的人的 身体就是它的 生命的中介,因而身体上作为 交换的中枢的那些器官也是身体的最高贵的、 最不可让渡的器官,例如头脑和心脏。对于小的个体的身体是如此,对于大的个体的身体也是如此,而且无论对于无意识的所谓 天体,还是对于有意识的所谓 社会体,都是如此。地球的 大气,进行地球上生产的交换的不可让渡的中介,是地球上的生命要素,而人彼此交换其社会的生命活动的领域——即社会中的交往( Verkehr )[3] ——是不可让渡的 社会的生命要素。单个的人在这里作为有意识的和有意识地行动的个体同其社会生活的交换的领域的关系,正像他们作为无意识的个体,作为 身体同其身体的生命活动的交换的领域,同地球的大气的关系一样。如果单个的人同其 社会的生活的中介的领域分离,他们就无法生存,正如如果他们同其身体的生命中介分离——就是说,如果使他们丧失了其生活的空气——他们作为身体就无法生存一样。单个的人同整个社会身体的关系,正像单个的肢体和器官同单个的个体的身体的关系一样。他们的现实生活只是在于他们的生产性的生命活动的交换,只是在于 共同活动( Zusammenwirken )[4] ,只是在于同整个社会身体的联系。

二 个体的生命活动的相互交换,交往,个体力量的互相 激发,这种 共同活动,是个体的 现实的本质,是他们的 现实的能力。个体可能不实现,不使用,不行使,不运用他们的力量,如果他们在跟同一个共同体的伙伴或同一个团体的成员的交往中不相互交换其生命活动的话,这种力量甚至根本不能产生,或者(如果这种力量已经产生出来的话)会重新死灭。正如地球的空气是 地球的活动场一样, 人的交往则是人的活动场,在这里单个的人实现、表现其生命或能力。人与人的交往越发达,他们的生产力也就越强大,在这种交往还狭小的时候,他们的生产力也就低下。个体离开了其生命中介,离开了其个体力量的 交换,就不能 生存。人与人的交往绝不是从人的本质中 派生的,这种交往就是人的现实的本质,而且它既是人的理论本质,人的现实的生命 意识,又是人的实践本质,人的现实的生命 活动。思维和行动只能产生于交往,产生于个体的共同活动——我们神秘地称之为“精神”的东西,正是我们的这种生命的空气,我们的活动场,这种 共同活动。任何自由的活动——而且除了自由的活动以外,没有任何其他的活动,因为如果一个存在物不是从它自身产生,因而不是自由地行动,那就根本不是行动,至少不是自己的行动,而是他人的行动,因此 一切现实的生命活动,即理论的及实践的生命活动——都是类活动,是 各种不同的个性的共同活动。只有这种 共同活动才能 实现生产力,因而是每一个个体的 现实的本质。 三 人的本质,人的交往,正如任何本质一样,是在 历史的进程中经历许多斗争和毁灭而不断发展的。人类的个体的 现实的本质即共同活动,像一切现实的东西一样,有一个 发展史或 发生史。社会的世界, 人的有机的组织,像任何其他世界,任何其他有机体一样,有其自然史,有其起源,有其 创造史。但是,当地球的自然史已经完成,就是说,当地球已经生产出其最后的和最高级的组织即人的身体,从而也生产出其 一切有身体的组织的时候,人类的自然史才开始。地球的自然史,按照地质学家们的意见,已经延续了数以百万年的时间,早在几千年以前已经结束,地球已经完成了。相反,人类的自然史直到现在还没有结束,我们还总是生活在斗争中。人类还没有完成;但是人类已接近于其完成阶段。我们已经可以看到远处有组织的人类的上帝应许的福地,我们已经可以用自己的眼睛看到这个福地,人类迄今为止的全部历史预示着这种福地的来临——虽然我们还不能用双脚踏进这种福地。 把人类的自然史的完成,人类的 创造史的终结,看作 人类本身的终结,看作人类的“末日审判” [5],是错误的。那种看法是一种视觉上的错觉,有一种人以前一直屈服于这种错觉,这种人除了现存的现实外不能设想任何其他的现实,——虽然现存的现实并不使其感到满意,因此他们也希望有另一种现实,——正因为如此,他们把 不好的世界的毁灭和一个 更美好的世界的开端看作是 世界的毁灭和来世的开端。还有一种人现在仍然屈服于这种关于“末日审判”的错觉,这种人虽然不相信有比目前存在的状况更美好的来世,但是也不相信有更美好的今世,他们把关于今世不完美的基督教教义变成自己的教义,但是并不寻求来世的安慰,——他们梦想着无限的进步,并且除了死亡或者他们称为“精神”的没有生命的幻影以外,不承认这种进步的任何其他的终结,任何其他的 完结。甚至连那些哲学家也属于除了现存的不好的现实以外不能设想任何其他现实的人之列,属于洪水期前的动物( antediluvianische Gethier )[6] 之列,这种动物把旧世界的灭亡看作它自己的灭亡,把人类的完善的组织只看作是死亡——因为有一种正确的本能告诉这些哲学家,他们自己构成了旧的、正在灭亡的、不好的现实的重要组成部分。如果那些洪水期前的怪物——它们是地球在其形成以前,在其成年以前,在其“血气方刚的年华”生产出来的——具有意识的话,它们也会像我们的哲学家、神学家和牧师一样,以完全相同的方式去夸夸其谈和高谈阔论的。它们也不会相信,会出现更高级的造物,会出现地球的完善的产物,会出现人类;它们也会认为,它们将会看到,随着 世界出现前的害虫的灭绝, 世界也就临近灭亡了。但是,正如随着地球的完成形态的出现, 地球的 现实生活并不是 终结,倒是刚刚 开始一样,随着 人类的 完成态的出现,就是说,随着人类的 完成,这种现实生活不是 终结,相反,它才真正 开始。

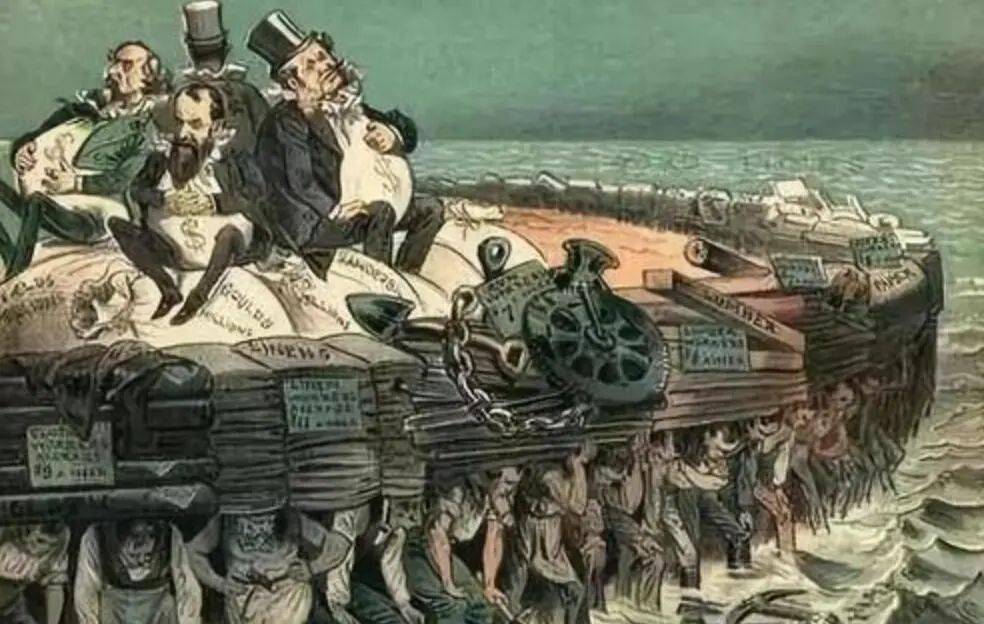

四 人类的发展,即人类的形成史或自然史,以及人的 创造史的必然性,是由于人在其 个别化的 交往这一矛盾而产生的人相互间的 毁灭。人的本质( human Wesen )或者说人类的产生史,起初表现为这种本质的 自我毁灭。人早就为天国的和尘世的偶像而牺牲,这发生在有为这种现象 辩护的天国的和尘世的、宗教的和政治的 经济学以前很久。人曾经毁灭自己,因为人一开始是作为单独的个体而行动,因为人不能作为同一个有机整体的成员,作为人类的成员协调一致地共同活动。如果从一并始就能够进行一切人的 有组织的产品交换, 有机的活动,一切人的 共同活动,那么人当然不须要作为单个的个体各自通过暴力或精心策划的骗局去 夺取或者 赢得其精神需要和物质需要了,人就不必在 自身之外去寻找其精神的和物质的财富( Gütter )了,人就能够通过 自身的力量训练自己,就是说,能够 共同地发挥他们的能力。而这一点具有很大的意义,就是说:如果人作为 完成了的人的本质来到世界上的话,他们就不需要经历 形成史了。换句话说,如果人类不是从单独的个体开始的话,人类就不必为了它的对它来说是 异己的和 外在的财富而进行利己主义的斗争了。 现在,在为了 个人的本质( das eigne Wesen )而进行的这种残酷斗争将要 结束的时候,现在,当我们的本质至少在理论上已经受过训练的时候,我们当然能够设想一个没有自我毁灭的人类社会,并且实现一个有多种多样的和协调一致地共同活动的生产,有同人们的各种不同的生活目标和多种多样的活动相适应的多种多样的有组织的活动范围的、合乎理性的、有机的人的社会,以便使每一个受过训练的人都能够按职业和爱好在社会中自由地表现其能力和才干。现在我们能够做到这一点;因为现在人的能力、人的本质(生产及为了进一步进行生产的产品 消费的 交往= Communication )发展到了 过剩的程度。自然力不再作为异己的、敌对的力量同人相对立,人认识了自然力并运用它来达到人的目的。人本身也一天天越来越彼此接近。空间,时间、宗教和民族的限制, 个体的限制一下子都崩溃了,愚昧无知的人会大吃一惊,而有教养的人类之友会感到莫大的喜悦!我们除了 承认自由的光明环境以外,再也不需要任何东西,除了把黑夜的卫士 撤职,以便我们大家都能高兴地握手以外,再也不需要任何东西。是的, 现在人类已经成年,任何东西也阻碍不了人类最后继承其遗产,即奴隶劳动和持续了好几千年的自然斗争的成果!人类目前的贫困本身最令人信服地证明了这一点,因为这种贫困不是由于生产能力 不足,而是生产能力 过剩的结果。英国打入了地球上最遥远的角落,以便寻找 消费者;但是 整个地球对于它的生产说来已经是或者很快就将成为一个小市场了,它的生产继续以 几何级数增长,而它的顾客却以 算术级数增加,结果马尔萨斯 理论——众所周知,根据马尔萨斯[7]理论,顾客是以几何级数增加,而产品只以算术级数增加——原来正好是 真理的颠倒。是的, 现在人们已经发育成熟,可以完全享受其自由或者说其生命了。 在一开始的时候不是这样。人的生产能力首先必须 受到训练,人的本质必须 得到发展。一开始这只是粗俗的个体,只是人类的简单的分子,这些分子或者彼此还没有 相互接触,像 植物一样完全是直接从大地得到其营养,得到其肉体的需要,或者彼此是这样进行接触,以致它们是在残酷的、 动物般的斗争中交换其力量。因此, 产品交换的最初形式,交往的 最初形式,只能是掠夺,人的活动的 最初形式只能是 奴隶劳动。在当时还无可争辩的 历史的必然这个基础上,不可能出现有组织的交换,只能够出现以产品牟利的买卖( Verschacherung ),而且后来果然出现了这种现象。建立在 历史的基础上的 法律只是为掠夺行为和奴隶制制定规则,只是把一开始是偶然地、无意识地和无意志地发生的东西提升为 规范、 原则。迄今为止的历史无非是为掠夺行为和奴隶制 制定规则, 提供根据,使之 贯彻实施并加以 普遍化的历史。正如最终出现的那样,我们大家 毫无例外地每时每刻都在为牟利而买卖我们的活动、我们的生产力、我们的能力、我们自身,作为人类历史由此开始的 相互蚕食、相互 掠夺和 奴隶制,被提升为原则。而 有机的共同社会怎样才能从这种 普遍的剥削和 普遍的奴隶制中产生出来——这一点应该在下面加以证明。 五 个体被提升为 目的,类被贬低为 手段,这是人的生活和自然生活的根本 颠倒。 如果人的个体生活和类生活这两者之间发生冲突的话,人会有意识地为了类生活而牺牲他的个体生活。甚至那些还不会思维的存在物,那些会感觉,会忘记其 自我保存的本能、 欲望的动物也是如此,如果这种本能和欲望同其 自我生产的欲望,同其类本质即 生产的本能发生冲突的话。 爱情,无论它在那里出现,都比 利己主义更强有力。当母鸡不得不保卫其雏鸡免遭外来袭击时,它情愿进行各种斗争。猫为了能够满足其类欲望,而且也由于失去其幼仔(这些幼仔通常被残酷无情的人偷走)的悲哀,自愿几天不吃东西。自然界始终只是关心 自我生产,关心维持类生活,维持真正的生命活动。个体在自然的世界秩序中总是在不断死亡,而且一旦不再具有 生殖能力,个体就开始死亡,对于动物界的有些个体说来,甚至结婚之日就是死亡之时。人也能通过其思维、感觉和愿望完成类活动,对人来说,他的 全部精神力量的逐渐消失就是他的 自然死亡的可靠征兆。 自然的世界观是建立在 这种世界秩序的基础上的,这种世界观把 类看作 生活本身,而把 个体只看作是生活的 手段。 与此相对,在利己主义的状态中盛行的是 颠倒的世界观,因为这种状态本身是颠倒的世界的状态。对于今天的俗人、基督教的小商人和犹太教徒来说,个体就是生活的 目的,而类生活却是生活的手段。他们 为自己创造了一个特殊的世界。从 理论上说,这种颠倒的世界的典型形态就是 基督教的天国。在 现实世界中,个体是要 死亡的,在基督教的 天国中个体是 永生的,在 现实生活中,类在个人身上并借助于个人表现出来,在天国中类存在物即上帝生活在个体之外,这些个体不是上帝赖以表现出来,类存在物赖以生存的中介,而是相反,个体借助于上帝而生存。在这里,类存在物被贬低为个体生活的手段;基督教的“自我” 需要其上帝;它为了其 个体的存在,为了其神圣的、不死的 灵魂,为了 灵魂的拯救,需要其上帝!“如果我不希望享有不死的命运,那我就既不为上帝,也不为整个教义而烦恼了。”——一位非常虔诚的人所说出的这句话中包含着基督教的全部本质。 基督教是利己主义的 理论、 逻辑。而 实践的利己主义的古典的土壤就是现代的、基督教的 小商人世界( Kramerwelt )[8]——也是一个天国,也是一个虚构,也是对个体生活的一种想象的、臆造的好处,这种好处是从堕落的人类的病态的、利己主义的恶作剧中产生的。不是想通过 自身为类而生活,而是想通过 类仅仅为自身而生活的个体,在 实践上也必须为自己创造一个颠倒的世界。因此,在我们的小商人世界,个体在实践上是生活的 目的,类只是生活的 手段,正如在基督教的天国,个人在理论上是生活的 目的,类只是生活的 手段一样。在这里,类生活既不是在个体身上,也不是通过个体表现出来;在这里,也同在天国一样,类生活被置于个体之 外,被贬低为个体的 手段,在这里,类生活就是货币。 上帝对 理论生活所起的作用,同 货币对颠倒的世界的 实践生活所起的作用是一样的:人的 外化了的能力,人的 被出卖了的生命活动。货币是表现为 数目的 人的价值——它是 今天的奴隶制的印记,是今天的奴役的不可磨灭的烙印——可以拿来买卖的人就是奴隶。货币是穷苦人血汗的结晶,这些穷苦人把自己的不可让渡的财产、自己的特有的能力、自己的生命活动本身拿到市场上去出卖,以便换得同样是穷苦人的 死的生命( caput mortuum )即所谓 资本( capital ),靠 野蛮地吃 自身的脂膏为生,过食人的生活。——而我们大家就是这种穷苦人!我们在 理论上完全可以摆脱 颠倒的世界意识,但是只要我们在 实践上还没有离开 颠倒的世界,我们就必然要如俗话所说,入乡随俗。是的,我们必定要继续 出卖我们的本质、我们的生命、我们自己的自由的生命活动,以便能够维持 贫困的生活。随着我们的 自由的丧失,我们可以继续 买到我们的 个体的生存。当然,绝不仅仅是我们 无产者,而且 我们资本家都是这种喝自己的血、 吃自己的肉的不幸者。我们大家都不能自由地实现我们的生活,不能进行 创造,或者说不能 彼此为别人进行活动——我们大家都只能 啃吃自己的生命,只能 互相吞噬,如果我们不愿意 饿死的话。因为我们花费的、我们劳动 挣得的 货币,就是 我们自己的血肉,这种血肉在其让渡中必定被我们所挣得、夺得并吃掉。我们大家都是——我们用不着隐讳这一点—— 食人者、食肉兽、吸血鬼。只要我们大家不是为 彼此而活动,而是 每个人都必须为 自己挣钱,我们就一直是这种东西。

六 根据政治经济学的原理, 货币应该是 一般的交换手段,因而是 生活的中介物,是 人的能力,是 现实的生产力,是人类的 现实的财富。如果这种外化的财富在现实上同内在的财富相适应,那么每个人的价值就恰好等于他所拥有的现金或占有的货币价值——正如彻 底的神学只能根据人的 信奉正教的程度来评价人, 彻底的经济学只能根据人的 钱袋的重量来评价人。但是,实际上,经济学同神学一样, 关心的根本不是人。国民经济学是尘世的 发财致富的科学,正如神学是天国的发财致富的科学一样。但是人绝不是 财产!人对于纯粹“科学的”经济学家和神学家说来, 没有任何价值。相反,在运用这两种神圣的科学的地方,也就是说,在我们 现代的小商人世界的实践中,人 实际上只是根据他的钱袋来加以评价的——正如在目前在部分地方仍然盛行的 基督教中世纪的实践中,人是根据他的 宗教信仰来加以评价的一样。 七 货币是相互异化的人的产物、外化的人。 货币不是“贵金属”,——现在我们所有的纸币、公债券、银行券比金属货币多,——货币是在这里被称为 人的生产力,被称为人的存在物的现实的生命活动的东西。因此,根据国民经济学的定义,资本是积累的、储存的劳动,——而且因为生产来源于产品的交换,所以货币是 交换价值。凡是不能拿去 交换、不能 出卖的东西,也就没有价值。如果人再也不能被拿去 出卖,他也就 一文不值了,但是如果人自己 出卖自己,或者说,“受雇于人”,那就会有价值。经济学家们甚至断言,随着人再也不能被拿去出卖,因而再也不用为了活着而被迫自己出卖自己,人的价值就会提高,经济学家由此得出结论说,“自由的”人比奴隶更“有价值”。这是完全正确的。饥饿同奴隶主的鞭笞相比,是促使人去劳动的更强大的动力,而对货币的追求同满意的主人的开恩的微笑相比,具有能促使私人所有者使用他的全部力气的更强大的诱惑力。国民经济学家们只是忘记了,“自由”越普遍,“自由”的价值又会越降低。“自由的”人越是争着去从事奴隶劳动,就是说,“自由的”人越是 容易买到,他们就越 便宜,或者说,会变得越便宜。讨厌的竞争会损害“自由的”人的价值,——而且实际上,在利己主义的私人经营的基础上,除了 恢复奴隶制以外,没有任何其他可以重新提高人的价值的手段。 八 古代的奴隶制是建立在掠夺行为的基础上的人的交往的 自然形式,那种奴隶制是 最合乎人性的形式。人们只能 不自愿地被出卖,这是自然的和合乎人性的。相反,人们自愿地自己出卖自己,倒是违反 自然的和违反 人性的。只有现代的小商人世界利用基督教这个按原则来说是违反自然的东西才得以达到卑鄙无耻、违反自然和违反人性的这个 顶点。 人首先必须学会 蔑视人的生命,以便 自愿地把它加以出卖。人们首先必须把以前认为 现实的生命、 现实的自由是无法估价的财产的认识忘掉,以便把这种生命和自由拿去 出卖。人类不得不先经过奴隶制的训练,才能在原则上效忠于奴隶制。 我们现代的小商人是中世纪的奴隶的当之无愧的后代,正像中世纪的奴隶即 基督教徒的奴隶是 异教徒的奴隶的当之无愧的后代一样。正如浪漫主义的奴隶制是 变本加厉的古代奴隶制一样,现代的、基督教的小商人世界是变本加厉的浪漫主义的奴隶制。古代人还没有把人的生命的让渡提高为基督教的 自我让渡,还没有把人类社会的崩溃状态提高为意识,还没有把这种事实提高为 原则。古代人是 素朴的,他们心平气和地忍受了作为他们曾经在其中进行活动(而且我们现在也还在其中进行活动)的那个世界的本质的东西——人的让渡。正如宗教曾经得到它所需要的、由古代人所奉献的人这种牺牲品,政治也曾经得到它自己的这种牺牲品,并没有人设法对这种野蛮行为进行“科学的”论证,并没有人设法在还没有觉醒的邪心面前把这种野蛮行为虚伪地加以美化。当这种邪心觉醒的时候,基督教已经形成。基督教就是堕落了的人类的 觉醒了的邪心的诡辩哲学,是想摆脱对这种邪心的谴责的企图。但是,基督用来摆脱良心谴责的办法,并不是把贫困的人类世界从贫困中解救出来,而是硬要自己相信,这种人的贫困并不是错误的东西,而是 正当的东西, 现实生活按法律就是外在的生活,生命的 让渡是整个世界的正常状态。 基督能区别“内在的”人和“外在的”人,即 现实性和 非现实性。因此,人的“精神”,即当一切“肉体的”东西都已经消散时剩下的遗骸——并且这里剩下的东西也是看不见的,因为它就是无——人的“精神”是人的 神圣的和 不可让渡的生命;而人的“肉体”却是 非神圣的、不好的、糟糕的、外在的,因此也是 可以让渡的生命。 非现实的人 不能把自己作为奴隶出卖, 现实的人反正是一种废物,因此,他不仅 能够,而且 应该遭受贫困:对于贫困者说来,这就是天国。——这种学说的 直接结论就是,人们 事实上让奴隶制存在,甚至认为那是 理所当然的,只要不再出卖 人,而仅仅出卖 肉体,就是一个 伟大的进步,但这是更深地陷入 泥潭的进步。这样,一旦确立了商品化的原则,那就为 普遍的奴隶制,为我们的小商人的 一般的、相互的和自愿的人身买卖开辟了道路。

九 现代商业世界的本质即 货币,是基督教的 实现态。小商人国家,即所谓“自由”国家就是基督许诺的神权之国,而小商人世界就是基督许诺的天国——正如反过来说,上帝不过是 观念化的资本, 天国不过是 理论上的小商人世界一样。 基督教发明了商品化的 原则。但是它还没有为 运用这一原则而操心。因为对它说来,现实是不好的和微不足道的东西,所以它根本不可能关心现实、因此也不可能关心它的原则的实现。因此,人们是否真的把自己出卖了,即变成农奴, 肉体上的奴隶,对它说来是完全无关紧要的。它听任“外在的”、“尘世的”当权者去从事这种“外在的”实践。只要这些当权者或多或少还囿于 理论的外化,囿于基督教的 信仰,只要这些当权者还没有达到 实践的基督教,那么 现实的奴隶制,尽管它在理论上证明自己是正确的,却是某种纯粹偶然的东西。 基督教在 现实中,起初并没有使典型的奴隶制发生任何变化; 实在的奴隶制保留下来了——它只是被一个 原则所丰富了。但是,一个新的 原则绝不是新的 实在,这种区别对我们新近的基督徒们说来,对于晚近的哲学家们说来,还是十分熟悉的。谁会对这种敏锐的理解力感到惊奇呢?只要提出一种 理论,——而基督教像哲学一样只是提出了一种理论,——那么对 实际的生活的态度就是 无关紧要的,理论是一种“由于自身的缘故”而不是由于应用的缘故被教导并被学习,被提出并被接受的“真理”。因此,在中世纪,就像在古代一样,一个人是否曾经是 现实的奴隶,或者说,他在现实世界中是否仍然是自由的,同样是 偶然的。 中世纪的奴隶制和古代的奴隶制之间的区别只存在于 理念中。相反,在 现实中,前者同后者根本不可能有丝毫的区别。前者既不比后者好,也不比后者坏。人在中世纪,也像在古代一样,由于其本质不可能要求现实的自由,——因为人们在古代还不知道,由于这种原因也不承认这种本质,而在中世纪只是在“精神”上和在“真理”上,在神的彼岸世界,由于这种不同的原因不是在生活的现实中承认人的本质,——所以,人们在中世纪,也像在古代一样,不会提出把所有的人,即每一个人都变成 现实的奴隶的任务。因此,无论在中世纪,还是在古代,都还存在着若干的自由,在中世纪,像在古代一样,除了像亚里士多德所说的[9]生来就是 奴隶身份的“ 若干的”人以外,事实上偶然也存在着“ 若干的” 自由身份的人,即被称为“阁下”的贵族们。因此,奴隶制实际上也仍然是建立在掠夺行为的基础上的交换的自然形式。中世纪的奴隶制实际上不是,也不可能是人的 自我让渡,因为人 不可能自己把 自己变成直接的、 自然的奴隶。人的直接的生命,他的自然的肉体,只能被别人所占有。不是奴隶的别人属于直接的奴隶制度。中世纪的奴隶不可能占有奴隶,他不占有任何东西——他占有他自己的肉体并不是作为财产来占有的——他怎么可能占有别人的肉体呢?! 如果基督教徒关心 今世的立法、那么他们很快就一定会认识到,“尘世的”状况仍然同他们的 原则相矛盾,这里盛行的还是各种各样的“自然性”。但是他们并不关心这一点,因为基督教徒是 理论的利己主义者。——但是,当人们逐渐因 启蒙而变得 实际, 今世就想把基督教加以 实现的时候;当人们想运用“纯粹的”基督教,实现其“思想”的时候,人们就发现,基督教所宣布的“精神上的”自由和平等还根本没有实现。为了把肉体和精神之间的敏感的区分也引入 生活中来,人们必须更加机敏得多地作为纯粹 理论的利己主义者进行工作。必须找到一种 社会生活的形式,在这种形式中人的让渡就像在 基督教的天国一样普遍地表现出来。 没有肉体的自由的 精神也必然会在 今世出现——这真是莫大的无稽之谈,但是我们的受基督教精神教养的现代立法者和政治经济学家们的 机敏却揭露了这种无稽之谈。基督教在我们的小商人世界中实现了。 十 现代的立法者作为 启蒙的和 实践的基督教徒不可能对 彼岸的立法感到放心,而是想在地上获得基督教的世界,他们的天国;因此,他们必须使天国的神灵在此岸出现。但是,这种召神术并不是妖术,已经为此做好了一切准备;因此,虽然现代立法者并不是会行妖术者,但是他们也能够轻而易举地使召神术得到成功。人们只需要把事实上(从奴隶制中产生出来的) 中世纪的市民社会就已存在的 私人——这种人把属于他的 类生活的一切东西都放弃、摒弃、舍弃了,而在天国,即在理论上把这些东西归还给了 上帝,在尘世,即在实践上则把这些东西归还给了 货币,——人们只需要把 现实的人的这种死去的遗骸,这种抽象的 “人格性”封为圣者,确认为 圣物,那么基督教天国的 无性别的个人也就在今世实现了。换句话说,只需要在政治和国民经济学方面,关于 实际的生活发生了以前在宗教和神学方面,关于 理论的生活发生过的那种情况,人们只需要更加把生活的实践的让渡,像生命的理论的让渡一样提升为原则。 这样,天国的利己主义也会在尘世中得到贯彻执行。人们已经做到了这一点。人们通过把人确认为 孤立的个体,通过把抽象的、 赤裸裸的人格宣布为真正的人,通过宣告 人权、独立的人的权利,因而把人与人们相互的 独立、分离和 个别化宣布为 生活和 自由的 本质,证明 孤立的人格就是 自由的、真正的、自然的人,也就确认了实践的利己主义。这些 单子就可以合乎逻辑地不再彼此直接 发生交往——这在以掠夺为基础的我们的交往中就等于说:不要再进行交往,不要再直接进行买卖。这种 直接的交往, 直接的人身买卖, 直接的奴隶制、农奴制必须消灭,否则人还会彼此依赖;但是代替直接的奴隶制的必然是 间接的奴隶制,代替事实上的奴隶制的必然是 原则上的奴隶制,这种原则上的奴隶制使一切人都成为 自由的和平等的,就是说,把一切人加以 孤立并加以 消灭。

随着事实上的奴隶制的消灭,掠夺不会消灭,消灭的是 直接的掠夺。这无非是 逻辑的利己主义的运用,通过这种办法,古代的和中世纪的奴隶制现在是被消灭了。只有在现在,奴隶制的原则——由于 个人的孤立化,人的本质的 让渡和 本质被降低为这种个体的 生存手段——才能普遍实行。现代小商人世界的这种在原则上得到了实行的利己主义不仅在今世而且在来世,不仅在理论上而且在实践上,都会把一切直接的交往、一切直接的生活消灭掉,只是还允许这些东西作为私人生存的手段。但是,在一切人的交往,一切人的活动都被直接消灭,只有作为利己主义的生存手段才能实行的地方,在从最自然的爱情即两性的交往,直到整个知识界的思想交流, 没有金钱就寸步难行的地方;在除了 金钱化、商品化的人以外没有其他 实际的人的地方,在为了能活下去每一次 心跳都必须先加以变卖的地方;天国的神灵正在地上漫游——因为今世也有非人化的人——来世的“至福”变成了今世的“幸福”,理论的利己主义变成了 实际的利己主义—— 现实的奴隶制的纯粹的 事实被提升为原则并 彻底贯彻。 十一 私人和 共同体的分离, 家庭生活和 公共生活的分离,实际上始终是存在的;因为这种分离无非是 人格和 财产的分离罢了。同自己的一切生存手段相分离、相脱离的“个性”,这种没有肉体和生命的幽灵,从历史一开始起就追赶其失去的身体,时而在 天国的彼岸,在 上帝这个使他获得永远遥远的、始终可望而不可及的“至福”的授与者身上,时而在地上的彼岸,在货币这个使他获得永远遥远的、始终可望而不可及的 幸福的授与者身上寻找自己的身体。如果这种只要宗教和政治存在它就 实际存在的个人和财产的分离 [10],只需要 原则上加以承认和确认,那么,这样一来也就宣布,只有 货币才是 共同体或 国家,而人只不过是它的工资持有者,其实只是一个赤贫的 钱袋持有者。因此,在现代的国家制度中也不是 人,而是 钱袋才是立法者。如果说 私人代表神圣的“人格”,那么相反, 公人则代表神圣的“财产”。正如以前立法者们从上帝那里获得他们的全部权力一样,现在立法者们就从财产那里,从货币那里获得他们的全部权力。 与人格、即人相脱离的抽象的“财产”的神圣性,完全是以与自己的财产相脱离的、抽象的、赤裸裸的、空洞的“人格”的神圣性为前提的,反过来说,后者也同样以前者为前提。只有当“个性”恰好脱离了一切 现实的财产以其 神圣的纯粹的形式出现时,抽象的、让渡的、外在的和可出卖的财产才能同样脱离一切 人的东西以其 神圣的纯粹的形式出现。因此,在每一单个的人周围有一条 明显的界线,神圣的人格性应该处在这条界线以内。这些神圣的人格性是地上的天国的极乐的精灵,肉体是其影子。因此,他们的界线是他们的表皮。但是,人的具象性的大气在天国就是上帝, 超人类的善,而在地上就是在人外部的、 非人的、 用手摸得着的财富,事物,财产,脱离了生产者即它的创造者的 产品,交往的抽象的存在,即 货币。 “人格”这样被封为圣者,绝不是因为他是一种人的本质,——他的本质毋宁说已经完全脱离了他,在利己主义中一般人的东西是不受重视的,——而是因为他是一个“自我”!——另一方面,“财产”之所以被封为神圣,也不是因为它是人的财产——它只不过是一种 事物,决不像天国的上帝那样是超人的东西,而是人之外的东西——毋宁说,它之所以神圣,是因为它是利己主义生存的 手段,因为它被“自我”所 利用(实际上,彼岸的利己主义是这样感觉地 理解)。——但是利己主义却想在赤裸裸的个人抽象地或者独立地同他的自然环境和人的环境相脱离,同他的肉体的和社会的环境相脱离的条件下保全赤裸裸的个人,想在无生气的、无机的、不活动的、 石头般的存在中保住他——利己主义感觉不到他的 表皮以外的任何东西,看不到比他的 鼻子能伸到的地方更远的任何东西——倒不如说,这种目光短浅的东西 破坏了个人的现实生活本身。 明智的基督教立法者甚至根本没有想到,人要是离开他赖以呼吸的空气,是不能不在与外界的隔绝状态中悲惨地窒息而死的,不仅这些立法者所划定的 肉体界线内的东西,而且 整个自然界都属于人的自然的或肉体的生命,不仅留在人内心的产物,思想和感觉,而且 社会生活的全部产物都属于人的精神的或社会的生命活动。这些立法者没有想到,同环境隔绝的人是 一个抽象的、剥了皮的生物,他像 被剥了皮的生兽肉一样,像丧失了 空气的没有 生气的造物一样,决不会是活的。这些立法者使人丧失了全部社会生活的空气,再让他决定为此用 货币这种 物化的基督教的精神即上帝到处喷吐气体并尽可能保全自己。而他们又宣布这种灵魂复归(毫无生气的 in Spiritus gesetzten )的 神圣的僵尸是 自由的人,是神圣不可侵犯的无限的 人格!这些神圣的僵尸为了保全自己该怎么办呢?他们为自己寻找灵魂,寻找他们如果得不到就会 腐烂的已离开的本质,他们彼此剥夺对方,他们互相 掠夺,以便不至于没有财产——他们互相 残杀,以便能够生活,即能够 可怜地生存下去!——因此,人们认为,通过彻底实行一种以 死亡的平等为基础的 猛兽的自由,能够创造人的自由和平等。人们把这种自由称为人的 自然的自由!那些有自由思想的立法者呀!你们向贫穷的人说了如下一些话:“你们生来是自由的,而你们的 自然的自由,你们的 赤裸裸的人格应该仍然是你们的不可侵犯的、不可让渡的财产。但是,凡是属于你们的 社会生活的东西(当然一切都属于这种社会生活,如果你们挣不到社会所制造的生活资料,你们就不可能维持自己的 自然的生命),因而,凡是属于你们的生活的东西,你们必须各自彼此争夺。你们正是必须利用你们的自然的自由,去为自己 获得生活资料。你们通过 让渡自己的 自然的自由就能挣得这种资料,但这是自愿地 让渡!谁也没有被迫让渡他的自然的自由,被迫把自己 出卖、出租,受雇——如果他宁愿饿死的话。——但是,你们要 当心,别让更加懂的这一点的其他人出卖、拍卖了你们的自然的自由,你们要当心,别让这些 诚实的人们扰乱你们的生计!如果你们想挣得生活资料,那么你们就必须自愿地放弃自己的自然的自由,像其他诚实的人们那样,把它加以拍卖。——但是,为此,当你们 挣得了什么东西的时候,你们也可以重新 买入并利用别人的自然的自由。”

人身买卖,即人的自由、人的生命的交易,在今天是太 普遍了,简直到处都可以看到。但是,有人真是只见树木不见森林。绝不是只是没有财产的人,才用他们的自由去换取生存资料。一个人越是“挣得”多了,他就越想继续多“挣得”一些东西——他想为了他的私人目的而榨干整个世界。是的,人们会非常习惯于用他自己的自由和别人的自由去作交易,人们最后会被 束缚,以致对自由的活动、对真正的生活根本 毫无所知,再也没有一点思想的痕迹。随着无产者的奴隶状态作为事实而愈发 明显,那么它在有产者那里就越是一块心病。——但是对于这一类天生的奴隶来说,明显的奴隶制本身却是看不见的!——我们的男女工人,我们的短工、仆役和婢女找到 雇主时是高兴的,按照现代的概念来看,他们是 自由的工人,而 雇主正当地雇佣许多人手,正当地养活许多人,他是“市民社会的 值得尊敬的(通常也是非常有 自由思想的)有用的成员”。但是,在“自由的”北美洲的黑人,也完全和我们的“自由的”工人一样,为 雇主而劳动,——那些 奴隶主也完全和我们的市民社会的值得尊敬的有自由思想的有用的成员一样,正当地雇用许多人手并正当地养活许多人,那些黑人和那些奴隶主又怎么样呢?啊,那么不符合基督教精神呀! ……诚然,这是非洲海滨的“可耻的”人身买卖和我们大门口的 体面的人身买卖之间的区别!甚至是基督教的北美洲的现代奴隶制和非基督教的希腊的古代奴隶制之间的本质区别!希腊人豢养奴隶,目的是为共同体服务,能够过自由的生活,在自由的空闲时间培植艺术和科学,古代人还没有使奴隶这种人的机器成为多余的东西的机器,但是,如果他们拥有这种新发明的话,他们也会像亚里士多德用明确的话所表示的那样[11],不豢养奴隶,以满足自己的贪欲了。但是,现代人,基督教徒只是购买人,因为他们用买来的人劳动可以比 雇佣的人劳动更便宜,相反,一旦那种人身买卖看来不再那么 有利可图或者 威胁到小商人的生存了,他们就声称那种人身买卖是 可耻的。——现在 人身买卖已经在我们大门口进行了!什么样的本质区别! 在我们这里奴隶制已不再是 单方面的了,它是双方 相互的了:不仅我使你成为奴隶,而且你也使我成为奴隶,而且不是通过我们彼此 直接夺取对方的自由的办法,——这已行不通了,而是通过我们彼此剥夺自由的 手段,剥夺生活 资料的办法。因此,我们可以 不再违反自己的意愿被出卖,不,我们只需要经常把自己出租,受雇于人——我们只需要可以说经常完全 自愿地放弃自己的自由就行了!是的,我们现代的立法者已经把出卖和受雇区别开来……这个主意妙极了!不过且慢!我们现代立法者的这个 主意无非是 奴隶的主意。——可以说,对于现代的小商人世界说来, 明显的奴隶制本身也是看不见的。 十二 小商人世界解决了这样一个任务——把基督教变为 现实的任务,即不仅在虚幻的理论中,而且在 现实的、实在的生活中,在 实践中使人完全丧失一切能力,并把这些能力赋予一个想象出来的、幻想的存在物的任务,——用明明白白的 天国的虚构同样明明白白地把尘世变成 地狱的任务——使人在社会生活中丧失一切人的生活的空气,把人放在 利己主义的 气泵下面并且把这些可怜的人的 垂死挣扎看作人的 正常的生命活动的任务! 同我们的社会关系相比,不仅古代,甚至连中世纪也还是合乎人性的。中世纪的社会尽管有其全部可诅咒的野蛮法律和制度的附属物,但是没有像现代社会那样使人彻底堕落。在中世纪,除了无足轻重和一无所有的奴隶以外,还有具有社会财产、社会地位的,有所作为的人。等级和行会虽然只是利己主义的团体,但具有社会地位,具有公德心,尽管是狭隘的公德心,单个的人可能在其社会活动范围内消失,同共同体融合在一起,虽然是以愚昧无知的方式。——现在,当为 普遍的奴役找到了范式的时候,情况就完全不同了。现在,人的社会生活完全没有任何高尚的动机了。再也没有社会的财产,没有活生生的财产,没有确实拥有某种东西或者说有所作为的人了。人们想象能从中占有某种东西的这种普遍的废物是人们徒劳地加以追求的幻影! 真正的社会的财产究竟在哪里呢?只不过是在社会中生活和活动的手段罢了。财产是社会的人的肉体,而它作为这种肉体是在社会中生活的首要条件——正如自然的肉体,自然的财产是一般生活的首要条件一样。但是,什么是 我们的社会的财产呢?——这种普遍的废物,这种货币不 是有机的、活的肉体。是的,它 应该表现社会的身体,有机的类生活,社会的交往;但是它不能做到这一点,因为它按其本性来说是无机的,没有构造,没有内在的差别,它无非是一个 僵死的量,一个 数量或 数目。 活的存在物,人及其最崇高的生活和活动的价值, 社会生活的价值,怎么能够用 数量、数目来表现呢?——只有在人们剥夺了人的 灵魂的现实的生命,把它 细分、分解了,把其中的一半放到 来世,另一半放到 今世以后,人们才会产生这种荒诞的想法。 人们想象出没有身体的精神世界,因而想象出一个妖怪,又把没有精神、没有生命的身体世界,死的物质——因而又是一个妖怪同它对立起来,然后让那些 失去肉体的灵魂去追赶这些失去灵魂的物质,以便能够夺得或大或小的一块,继续勉强往前走。这就是我们生活在其中的那个妖怪世界的真实写照。——从那个死的、失去灵魂的、无机的物质中,从我们追赶它就像幽灵追赶其失去的肉体的那种普遍的废物中,我们还可以获得和挣得许多东西:用这种办法我们仍然得不到现实的、活的财产或者说社会的财产,我们得不到为我们在社会中的生活和活动,我们的社会活动所决定和要求的东西,只能在死去的、石头般的存在中保全物化了的基督教的上帝,精神或灵魂,在这种精神或灵魂中我们可以保存我们尘世的尸体。 货币永远不可能变为 财产,相反,每一个还没有被毁灭的人的本性必须把货币看作是某种外在的东西, 不是人所特有的东西,正是那种构成任何真正的、现实的财产的性质的东西,即占有者和财产的内在的不可分离性,在这里表现为最令人讨厌的、最令人鄙视的负担。——如果谁向来跟他的财产、跟他的现实的社会的财产完全相同,以致他像灵魂一样同他的身体长在一起并在其中消失;如果谁能够完全占据他的位置,以致这个人同其活动范围的分离甚至是不可设想的,——这在现在是属于例外的一种现象,因为现在一切社会努力的内容就是货币——这种人是高尚的人,真正的人;因为并不是由于基督教的哲学 凌驾于 日常生活之上,而是由于克己及彼此 为对方而 生活和活动,人才成其为人。——因此,占有者和财产的 不可分离性是 现实的财产的性质,既是社会的财产,也是一切自然的财产的性质。——我 现实地占有的一切,因而,作为我的活的财产的一切,是同我最紧密地长在一起的,它 必须如此,因而也 应该如此。 而同 我们的所谓财产,同 货币财产最紧密地长在一起的人是什么呢?那种和他的货币完全相同,以致不能同货币分离的人是什么呢?——是可怜的家伙!——但是我们还必须把这种普遍的废物看作是我们的 首要的生活条件,看作是我们的不可或缺的财产,因为没有它我们就不能保住自己。因此,你必须永远努力去占有某种不能被占有的、永远离你很远的、留在来世的东西。你在你的货币中只能占有 失去灵魂的肉体,你永远也不能使这种肉体具有灵魂,这种肉体永远也不能成为你的财产,你必须把有一个不属于你的肉体作为 幸福,把能够用你 自己的肉体、用你 自己的血肉、用你自己的 生命活动去同这种废物相 交换,因此把 出卖你自己作为幸福——这在中世纪和古代至少还被看作是不幸,——你必须把成为现代的 奴隶作为 幸福;因为你经常面临着重新沦落到极乐的精灵的那种 原始状态中去的危险,而我们的立法者已经恳求基督教的天国能获得这种原始状态,并宣布这种状态是“自然的”人的正常状态,——你经常面临着成为一个纯粹的、自由的、 赤裸裸的人格的危险!

十三 小商人世界是 实际的假象和谎言的世界。——在绝对独立的假象下面是绝对的贫穷,在最活跃的交往的假象下面,是把每一个人与他的全体同胞死一般地隔绝,在保证每个人享有不可侵犯的财产的假象下面,实际上是剥夺了他们的全部财产;在最普遍的自由的假象下面是最普遍的奴役。——毫不奇怪,在这个 实现了的谎言的世界上,欺骗就是准则,诚实就是过错;卑鄙无耻获得了一切荣誉,而诚实的人得到的是贫困和耻辱;伪善在庆祝它的胜利,真实被看作是行为不端,优柔寡断逐渐成为多数,坚决果断无疑成了少数;结果,最自由的观点是 最具有破坏性的因素,相反,最愚昧无知的奴隶根性却是 最稳妥的因素! 十四 像腐烂的果实从生活之树上脱落一样,同自己生活的根基,同自己的生活要素分离,因而正在枯死的 孤立的个体只能 人为地脱离腐烂状态或者说被 保存起来。有生命的存在物不是保存自己,而是从事 活动,每时每刻都在重新 生产自己。但是,为了能真正 活着,即能够从事活动或者说生产自己,同一个比较大的有机体的各种不同的单个成分彼此之间必须密不可分地联系在一起,就像与其共同的生活要素或生活材料密不可分地联系在一起一样;这些成分、它们的身体和它们的生活环境不能 相互分离。个体的这种分离、孤立和分散是动物世界、 利己主义的特点——在此以前人类也曾具有这种 动物的性质,因为人类还处在 生成过程中,因为动物世界本身无非是正在 生成过程中的人类。正是这种人类具有 双重的生成史:一种——它的第一个生成史——是它的还没有意识的或者说身体的存在的生成史,在 自然的动物世界中我们可以看到这种生成史;另一种——它的第二个生成史,这个生成史从第一个生成史出发并在第一个生成史之后,人类只有在第二个生成史以后才完全地、完整地、完满地存在,——是它的有意识的、精神的或者说社会的存在的生成史,在社会的动物世界我们可以看到这种生成史。 我们现在正处在社会动物世界的 顶点,最高点;因此,我们现在是 社会的猛兽,完成了的、有意识的利己主义者,我们确认自由竞争就是一切人反对一切人的战争,[12]确认所谓 人权就是孤立的个体、私人、“绝对的个性”的权利,确认 职业的自由就是相互剥削、 货币欲,这种货币欲无非是社会猛兽的嗜血欲。我们不再像我们仁慈的祖先那样是 食草动物,他们虽然也是社会动物,但还不是社会猛兽,他们按其大多数来说好像仁慈的家养猛兽一样,只是 被饲养,——我们是 互相剥皮、互相吞噬的吸血动物。正如动物只有在鲜血中才享受它自己的生活,但是以 动物的、残忍的方式享受,——人是在货币中以 残忍的、动物的、食人的方式享受他自己的生活。货币是社会的血,但这是被出卖的、 被抽出来的血。 犹太人在社会动物的自然史中曾经负有一种具有世界历史意义的使命,要从人类中培养猛兽,现在他们终于把他们的这个使命完成了。——犹太教和基督教的秘密在现代犹太教式的 基督教的小商人世界中已经变成公开的秘密了。 基督的血的秘密和 古代犹太教对血的崇拜的秘密一样,在这里完全不加掩饰地表现为 猛兽的秘密。——在 古代犹太教中,血的崇拜只是一种 原型的崇拜;在 中世纪基督教中,这种崇拜是以 理论的方式、 唯心的方式、 逻辑的方式实现的,就是说,人们实际上是吞噬 人类的被出卖的、被 抽出来的血,但是只有在想象中才吞噬 神人的血。在现代犹太教式的基督教的小商人世界中,社会动物世界的这种癖好终于不再以 象征的方式或者 神秘的方式,而是完全以 散文的方式表现出来了。在社会猛兽的 宗教中还有 诗,虽然这不是奥林匹斯山的诗,但这是布罗肯山的诗[13]。 只有当自然界重新提出了它的权利,而孤立的人,这个可怜的古代的奴隶和中世纪的奴隶不再满意天国的圣餐时,当他不再为获得精神的财宝,而是开始为获得物质的财宝而斗争,不想再为他那看不见的胃,而想为他那看得见的钱袋而玩弄他的被出卖了的生命、他的被抽出的血时,才开始形成日常的散文式的社会动物世界。因为神圣的魔术变成了世俗的魔术,天国的欺骗变成了尘世的欺骗,带有诗意的神鬼斗争变成了动物的散文式的斗争,神秘的 食神风习变成了公开的 食人风习。上帝的教堂,即天国的地下拱形墓穴——牧师即社会动物世界的鬣狗[14]曾经举办过想象中的出殡宴的地方——现在变成了货币之国,变成了尘世的战场,在这里, 享有平等权利的猛兽正在 彼此吸吮着对方的血。在货币之国,自由竞争之国,一切特权,一切等级差别都不存在了,这里盛行的据说是毫无诗意的,建立在 死亡的平等基础上的猛兽的自由。面对货币, 君主不再因为他们是人兽的 狮子就有权利去进行征服,同样,在这里,板着面孔的 牧师也不因为他是人兽中的鬣狗就有权利靠尸体的气味来恢复元气。倒不如说,这些人,像其余的动物人一样,只是由于 共同的自然权利,由于其 共同的品质,作为食肉兽,作为吸血动物,作为犹太人,作为金钱豹,还享有自己的权利。

十五 货币是 凝结成为 死的文字的、扼杀 生命的交往手段,正如 文字是 凝结成为 死的货币的、扼杀 精神的交往手段一样。货币和文字的发明要归功于腓尼基人,这个民族也发明了 犹太教的神。一位富有幽默的著述家[15]在他的以《生产运动》为题的 著作中,把我们在著作中(特别是在他的著作中)所占有的精神的资本,与我们在货币中所占有的物质的资本加以比较,然后补充说:“因此,废除货币将具有和废除文字一样的意义: 这将是向世界历史发布命令,要它返回到娘胎里去。”[16]他认为,他讲这段话是为 反对废除货币说了某种十分机智的见解。首先,舒尔茨先生 忽略了我们在货币中所占有的物质资本和我们通过文字能够占有的精神资本之间的区别。这种区别并不亚于 真财产和 假财产之间的区别。当然我通过文字能够占有精神财富。但是,没有一个人会想到要把我们通过文字和著作所占有的(精神的)财富硬变为 个人的私有财产,然后把它传给其 私人的后代。诚然,我可以继承和获得一份 藏书,一份所谓 图书宝藏,我也能够通过 圣经得到所谓的 启示,但是,这种所得越是接近于 货币收入,越是具有外在性和偶然性,越是从属于 盈利和亏损,我们的“ 精神”财富就越 没有价值,越 没有才智。或者舒尔兹先生认为,我有了 文字和书籍就已经得到了智慧? 语言是 活生生的、富于机智的交往手段,但 文字并非如此。 精神的货币只有同人 有机地结合在一起,才 是活生生的丰富精神的交往手段。 语言能够向人有机地结合在一起,因为它是有机的、排列整齐的整体。 货币正如前面所证明的那样,不能同人有机地结合在一起。因此,货币并不等于作为 活生生的语言的著作,而是等于作为 死的文字的著作。 文字当然是很有特色的,它像货币一样,应该是莫洛克[17]的发明者们所发明的。但是 语言既不是在这里,也不是在那里 发明出来的。——如果一种发明不再需要了,不再有用了,甚至变得有害了,那么人们要不因此须要回到“娘胎”里去,就再也不会使用这种发明了。文字和铸币的发明是“有用的”发明,甚至是“必要的”发明,这是毋庸争辩的。人们反驳的只是,这种发明因此在将来也是“有用的”和“必要的”。 说在迄今为止的人的 孤立状态中,在迄今为止的人的 相互的异化中,必然会发明出 表现精神的和物质的产品交换的外在的符号来,这是完全正确的。通过这种脱离现实的、精神的和活的交往的 抽象,人的 能力、 生产力在人异化时就提高了;人正是在这种 抽象的交往手段中有了他们自己的异化的起 中介作用的存在物,因为 人自身是非人,就是说 没有联合起来,所以人必须在 自身之外,即在非人的、超人的实体中寻找能够把他们联合起来的结合带。——没有这种非人的交往手段,人就根本不能进行交往。 但是,人一旦 联合起来,一旦在他们之间能够进行 直接的交往,非人的、外在的、死的交往手段就 必然要被废除。这种死的并能置人于死地的交往手段不可能,也不会任意地被 废除的,这种交往手段的废除也像其 创造一样,不会用命令的办法来实现。正如当人类处于内在的分崩离析状态时外在的联合手段的 需要曾经创造了精神的和物质的偶像一样,人的直接的、内在的联合的需要又将消灭这些偶像。爱情在尘世还不能理解它的时候逃入了天国,但是它将重新在它诞生和被抚育的地方,在人的怀抱中得到其栖息之所。我们将不再徒劳地在我们之外和我们之上去寻找我们的生活。当什么事情内在地和现实地分离我们,离间我们的时候,再也不会有疏远的实体,作为 第三者的中介物闯到我们之间来,外在地、表面地把我们联合起来,“起中介作用”。 哲学的及神学的思辨(将随着商业投机的停止而停止,宗教将随着政治的停止而停止。[18]我们由于受自己的本性的内在必要性和关系的外在需要的驱使,将通过联合成为共同体并把一切外在的交往手段,把我们的这一切 肉中刺[19]作为异己的身体连根拔除,将把那些同我们的资产阶级社会的非人现象和卑鄙勾当如此美妙地和谐一致的我们的哲学家、学者、牧师和政治活动家的这一切荒唐言论和伪善行径永远消灭干净。

十六 我们所面临的有机的共同体,只有通过贫困和邪恶激情的痛苦的刺激,由于我们的一切力量的最高度的 发展,才能产生。只要我们还没有完全发展起来,有机的共同体,人的发展的成熟的果实,就不可能产生,而如果我们彼此不进行交往,我们就不可能得到发展。但是,在交往的发展中,我们还作为单个的和孤立的人彼此进行斗争。我们为了我们的精神的和物质的交往手段而彼此进行斗争,因为我们作为孤立的人为了能够生活,需要这些交往手段。我们需要它们,因为我们还没有联合起来,但是我们的力量的联合或者 共同活动就是我们的生活。因此,我们必须在我们之外去寻找我们自己的生活,必须在 相互斗争中去赢得我们自己的生活。但是,通过这种斗争我们赢得的东西,完全不是我们企图赢得和希望赢得的东西。我们本来以为会赢得 外在的财产,而且我们自己只有在这里才能得到发展。这种荒唐举动只有当它确实有助于发展我们的力量和能力的时候,对我们说来才是有益的和需要的。在我们的力量和能力已经发展起来以后,如果我们不向共产主义过渡,我们就只会彼此使对方毁灭。现在我们的力量由于斗争已经不能再进一步发展了,其所以不能,就因为我们的力量已经发展起来了。但是,我们每天也看到,我们一方面只是 非生产性地浪费自己的力量;另一方面,这些力量通过生产力的过剩又根本 不能得到进一步发展。 如果说自由主义的资产阶级还总是向我们谈论必须通过竞争的斗争取得进步,那么这是因为他们是没有头脑的空谈家,因为他们犯了时代的错误,或者被利己主义所蒙蔽,没有能力去领会每个人只要睁开眼睛就能看到的真理。在我们所达到的这个发展阶段,如果我们不彼此在爱情[20]中联合起来,那么我们就只能更厉害地互相剥削,互相吞噬。用不了像那些没头脑的自由主义者所说的 几个世纪,用不了 几十年,成百倍地增长了的劳动力将把必须靠这些劳动力的劳动为生的人的绝大多数推入贫困的深渊,因为这些人手将变得 没有价值;而极少数从事 资本积累的人如果事先不倾听爱和理性的声音或者向暴力让步,就将沉湎于奢侈丰裕的生活,并且在可鄙的贪图享乐的生活中灭亡。 十七 社会的形成史已经结束;社会动物世界的丧钟很快就要敲响。货币机器已经停止运转,我们那些进步的和倒退的政治家们企图使它继续转动是徒劳的……

注释 [1] 本文摘自《国际共运史研究资料》第7辑第179—208页。《论货币的本质》(日文译为《货币体论》或《关于货币存在》。——邓习议)这篇论文原载德文版《莱茵社会改革年鉴》第1卷,达姆施塔德,1845年版,第1-84页。 赫斯是“真正的”社会主义的最主要代表人物。《论货币的本质》是他的重要的代表作。文章以费尔巴哈的人道主义论证共产主义,用异化概念分析货币,提出货币是人的异化的本质,对资产阶级利己主义进行道德的批判,把爱看成是解决社会问题的手段。文章据称是为马克思和卢格主编的《德法年鉴》而写的,稿子的大部分已交给了编辑部,但因该年鉴停刊,文章在一年半之后才发表在彼德曼主编的《莱茵社会改革年鉴》1845年第1卷上。由于这篇文章,在现代史学家当中出现了究竟是马克思还是赫斯首先把异化概念运用于社会经济领域的争论,故译载供研究参考。——中译者 [2] 雪莱(Percy Bysshe Shelley, 1792-1822),英国浪漫主义诗人,反对一切因袭、权威,写有很多点燃人类解放的未来的诗。《被解放了的普罗米修斯》是其代表者。这篇《麦布女王》写于1813年,这里所引用的是J. Seybt的德译本(1844年)。——HS 本书中译本《麦布女王》译自日文版《早期社会主义论集》,山中隆次、畑孝一译,东京:未来社,1970年版,第112-116页。参阅雪莱:《麦布女王》,邵洵美译,上海译文出版社1983年版,第54-64页。在《1844年经济学哲学手稿》及《德意志意识形态》中,马克思也曾引用英国莎士比亚的“雅典的泰门”中的著名诗句,可谓与赫斯此处所引用的雪莱的诗句有异曲同工之妙。 “金子,只要一点儿, 就可以使黑变成白, 丑变成美, 错变成对, 卑贱变成高贵, 懦夫变成勇士, 老朽的变成朝气勃勃! 啊!这个闪闪发光的骗子手…… 它使人拜倒于多年不愈的脓疮之前; 它使年老色衰的孀妇得到丈夫; 那身染毒疮的人, 连医院也感到讨厌而要把他逐出门, 但它能使他散发芬芳, 像三春天气一样的娇艳!…… ……你,我们看得见的神, 你可使性格全异的人接近, 使他们接吻!……”(参阅《马克思恩格斯全集》第42卷第151-152页、第3卷第254-255页,人民出版社1960-1979年版。) 1845年2月22-26日恩格斯在致马克思的信中写到:“昨天,在我们这个城市一个上等饭店的最大的客厅里召开了共产主义者第三次大会。第一次大会有四十人参加,第二次大会有一百三十人参加,第三次大会至少有二百人参加。整个爱北斐特和巴门,从金融贵族到小商人都有人参加,所缺少的只是无产阶级。赫斯做了报告。会上朗诵了弥勒和皮特曼写的诗以及雪莱的诗的一些片断,也宣读了登在《公民手册》上的关于今日尚存的共产主义移民区的文章”(《马克思恩格斯全集》第27卷,人民出版社1972年版,第23页)。——邓习议 [3] 交往(Verkehr),是本文的一个重要概念。当然,不仅从“交往”联想到运输、通讯,而且产品的“交往”也含有从男女的“交际”到思想的“交流”的人与人之间的关系的意思,是广义的“交往”概念。作为译语,虽然尽可能译为“交往”,但有时也根据前后文译为“交流”、“交际”。——日译者 [4] Zusammenwirken,日文译为“协动”。——邓习议 [5] der Jüngste Tag,当世界末日,在天的耶稣基督再次降临,对这个世界及其人们进行审判的日子。末日思想,与弥赛亚思想有很深的关系。——日译者 [6] 指“诺亚的大洪水”这种世界的审判之前的动物(包括人),因而尚不具有来世的意识、罪的意识。——日译者 [7] 马尔萨斯(Thomas Robert Malthus, 1766-1834),英国经济学家,他在《人口论》(1798年)中,将失业、贫困等社会恶的原因求诸于人口和食物的自然增长的差距,是所谓马尔萨斯主义的鼻祖。——日译者 [8] Kramerwelt, 中文原译“小贩世界”,本书根据日文译为“小商人世界”。——邓习议 [9]亚里士多德:《政治学》第一篇第一章第四节。——HS [10] 请参照《二十一印张》刊载的赫斯论文《行动的哲学》。——日译者 [11] 亚里士多德:《政治学》第一篇第一章第三节。——HS [12] 这句话应该源自黑格尔。在《法哲学原理》中,黑格尔写道:“市民社会是个人私利的战场,是一切人反对一切人的战场”(黑格尔:《法哲学原理》,商务印书馆1961年版,第309页)。马克思的《黑格尔法哲学批判》也引述了这句话(《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1956年版,第295页)。——邓习议 [13]布罗肯山是希腊东北部的最高峰,作为希腊神话中众神居住的地方而闻名。另一方面,布罗肯山因其是德国的哈鲁兹山脉的最高峰,自古作为“布罗肯山的妖怪”而著名。——日译者 [14] 鬣狗,一种外形似狼的动物,常吃狮子吃剩的腐肉。——日译者 [15] 这位著述家,指即将出场的舒尔茨。舒尔茨(Wilhelm Schulz, 1797-1860)是德国作家、激进的民主主义者,1832年写有“Deutschlands Einheit durch National-Repräsentation, Stut”,1835年亡命瑞士,任苏黎士大学讲师,在那里精力充沛地专念于著述活动,1843年的《生产运动》曾产生很大的共鸣与反响。伴随1848年3月革命勃发而回到祖国,由故乡Darmstadt推选为法兰克福国民议会的议员,作为左派而活跃。——日译者 [16] W. Schulz, Die Bewegung der Production. Eine geschichtlich-statistische Abhandlung zur Grundlegung einer neuen Wissenchaft des Staats und der Gesellschaft. Zürich und Winterthur, 1843. S. 79. 另外,这里的引文有若干省略。全文如下:“Eine Abschaffung des Geldes und sogenannten Geldsystems, wovon sich einige Communisten der Neuzeit träumen ließen, hätte also die gleiche Bedeutung, wie eine Abschaffung der Schrift: es wäre Commando an die Weltgeschichte, in den Mutterleib zurückzukehren. ” (下划线部分是赫斯的引文)——日译者 [17] 请参照《行动的哲学》的该译注。——日译者 [18] 赫斯关于政治和宗教的关系,关于宗教及政治异化的克服的理解,请参照《行动的哲学》。——日译者 [19] 《圣经·新约》“哥林多后书”12: 7. “又恐怕我因所得的启示甚大,就过于自高,所以有一根刺加在我肉体上,就是撒旦的差役,要攻击我,免得我过于自高”。——HS [20] 在《德意志意识形态》中,马克思写道:“真正的社会主义”“所关心的既然已经不是实在的人而是‘人’,所以它就丧失了一切革命热情,它就不是宣扬革命热情,而是宣扬对于人们的普遍的爱了。因此,它不是向无产者,而是向德国人数最多的两类人呼吁,就是向抱有博爱幻想的小资产者以及这些小资产者的思想家,即哲学家和哲学学徒呼吁;它一般是向德国现在流行的‘平常的’和不平常的意识呼吁”(《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第537页)。——邓习议 (刘晫星 译,单位:中央编译局) 文章来源:《社会批判理论纪事》第四辑 (文中图片来自网络) 新浪微博账号: 实践与文本 欢迎搜索并关注 实践与文本 编辑:潘玥 ↓↓ ↓点击“阅读原文”进入“实践与文本”新浪微博主页 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |