位点选择性掺杂助力高性能锂离子电池 |

您所在的位置:网站首页 › 掺杂元素规则图片 › 位点选择性掺杂助力高性能锂离子电池 |

位点选择性掺杂助力高性能锂离子电池

|

位点选择性掺杂助力高性能锂离子电池

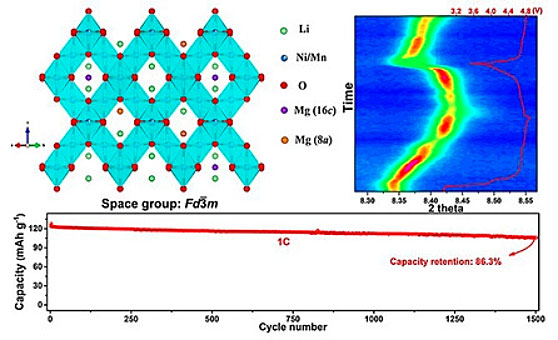

注:文末有研究团队简介及本文科研思路分析 锂离子电池目前已经广泛应用于我们日常生活的各个方面,然而当前的电池体系存在着容量较低,循环寿命较短等问题,限制了它的进一步应用。近日,伍伦贡大学的郭再萍教授和Wei Kong Pang高级研究员团队通过选择性位点掺杂策略成功制备了高比能量密度的锂离子电池正极材料。 近年来,如何进一步提高锂离子电池的能量密度已成为了世界范围内的研究热点。尖晶石型LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)高电压正极材料在众多的候选电池正极体系中脱颖而出,并有望替代LiCoO2成为下一代高比能量密度电池的正极材料。LNMO材料具有超高的工作电位(对锂约4.7V)和比能量密度(约650 Wh kg-1),同时由于结构中无Co存在,其生产成本较低,而且对于生态环境的影响较小。目前尖晶石型LNMO材料在循环过程中仍然面临容量衰减较快的问题。针对这一问题,目前最有效的改性方式是在尖晶石材料中采用其他元素进行掺杂,这个办法在文献中也得到了广泛的报道,但是其中元素掺杂的具体位置以及其相应的作用机理目前仍未有准确的报道与研究。 伍伦贡大学的郭再萍教授和Wei Kong Pang高级研究员团队利用Mg 元素实现了在LNMO尖晶石结构(Fd-3m空间群)8α 四面体位置和16c八面体位置的双位置掺杂,这种选择性位点掺杂策略使得LNMO表现出极其优越的循环稳定性。他们通过扫描透射电子显微镜、X射线光电子能谱学、软X射线吸收谱、X射线粉末衍射以及高精度中子粉末衍射等一系列表征手段确认了Mg元素在8α和16c位置的分布。此外,X射线粉末衍射数据以及高精度中子粉末衍射数据的联合精修结果表明Mg在掺杂样品中不会引起材料晶格参数的显著改变,并且Mg在8α位置占比0.7(3)%,在16c位置占比0.3(2)%。

这种双位点掺杂的尖晶石材料具有非常稳定的循环性能和优异的倍率性能,在1C(1C= 147 mA g-1)的电流密度下循环1500圈后该材料仍能保持86.3%的初始容量,并且在10C大电流测试密度和2200次循环后,其容量仍能保持初始的87.3%。同时研究人员还将此高性能的Mg掺杂LNMO与新兴负极材料TiNb2O7进行了电池匹配,在测试中Mg掺杂的LNMO与TiNb2O7材料所组成的全电池表现出了优异的的循环稳定性,因而具有大规模应用的潜力。为了进一步探究Mg掺杂对于LNMO材料在电化学过程中相转变以及结构变化的影响,研究人员分别采用了原位同步辐射技术和原位中子衍射技术分别对半电池和全电池中的掺杂尖晶石材料进行了探究。半电池和全电池的结果均显示,未掺杂的LNMO高电压材料在Ni2+和Ni3+氧化还原电对所对应的电压区间上会发生固液反应,之后在Ni3+和Ni4+氧化还原电对所对应的电压区间上会进行两相反应,两相反应的发生会导致晶界移动以及晶内应力的产生,进而加速电池性能的衰减。然而Mg掺杂LNMO在整个充放电过程中仅表现出固液反应的行为,活性材料在循环过程中的体积变化较小,并未有两相反应的发生从而使得掺杂后的LNMO材料具有非常优异的循环稳定性。 这一成果近期发表在Angewandte Chemie International Edition 上,文章的第一作者是伍伦贡大学博士生梁葛萌。 原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

A long cycle‐life high‐voltage spinel lithium‐ion battery electrode achieved by site‐selective doping Gemeng Liang, Zhibin Wu, Christophe Didier, Wenchao Zhang, Jing Cuan, Baohua Li, Kuan-Yu Ko, Po-Yang Hung, Cheng-Zhang Lu, Yuanzhen Chen, Grzegorz Leniec, Sławomir Maksymilian Kaczmarek, Bernt Johannessen, Lars Thomsen, Vanessa K. Peterson, Wei Kong Pang, Zaiping Guo Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.202001454 郭再萍教授简介 郭再萍教授现为澳大利亚伍伦贡大学杰出教授, 2003年获伍伦贡大学材料科学专业博士学位。2004-2006年为澳大利亚科学基金委员会博士后,2007年留任于伍伦贡大学超导与电子材料研究所, 2012年晋升为伍伦贡大学工程学院终身教授,2019年被评为伍伦贡大学杰出教授。郭再萍教授曾获ARC Queen Elizabeth II Fellowship, ARC Future Fellowship (Professorial Fellow),2018 and 2019 Clarivate Analytics Highly Cited Researcher Award, Vice-Chancellor’s Research Excellence Award等多个重要奖项。郭再萍教授主要从事储能材料的研究,包括锂离子电池,钠离子电池,锂硫电池,金属空气电池,超级电容器,储氢材料和燃料电池等多个方面,至今已发表400余篇高水平SCI论文,h因子高达84, SCI总被引次数超过20000次,发表刊物包括Nature Communications,Science Advance, Chemical Society Review, Joule, Journal of American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Energy & Environmental Science,Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Advanced Functional Materials等。目前郭再萍教授还担任ACS Applied Materials & Interfaces杂志副主编。 https://www.x-mol.com/university/faculty/75567 Wei Kong Pang 高级研究员简介 Wei Kong Pang, 伍伦贡大学超导与电子材料研究所高级研究员。2003年本科毕业于国立台湾大学,2006年获得澳大利亚科廷大学应用物理专业硕士学位,2011年获得澳大利亚科廷大学物理学博士学位。2011-2016年先后在国立台湾大学,台湾大同大学,澳大利亚伍伦贡大学及澳大利亚核科学与技术组织开展博士后研究工作。2017年晋升为澳大利亚研究委员会未来学者和伍伦贡大学高级研究员。Wei Kong Pang 高级研究员曾获得包括 Australian Research Council (ARC) Future Fellowships, Australian Research Council (ARC) Linkage Infrastructure Equipment & Facilities (LIEF) 在内的多个重要的澳大利亚国家基金项目资助。Wei Kong Pang 高级研究员长期从事于晶体结构解析、原位中子衍射、同步辐射X射线粉末衍射、X射线吸收谱等技术在电化学储能领域中的应用研究,目前已在Journal of American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Advanced Materials, Energy & Environmental Science, Advanced Energy Materials, Advanced Functional Materials, Joule, ACS Nano, Nano Energy 等国际著名期刊发表SCI论文140多篇。 科研思路分析 Q:这项研究想法是怎么产生的? A:我们研究团队在电池电极材料结构与性能之间进行了许多年的探索,发表了一系列优秀的电池研究工作。在高电压尖晶石型LNMO材料方面,我们想要通过对于材料结构的精确控制来实现对于LNMO材料的性能改善。多年以来,掺杂作为科研人员常用手段之一,取得了相当多的成果。然而我们发现大部分的研究工作很难建立起材料结构与性能之间的准确联系,这使得掺杂原子在材料相变过程中所发挥的作用及其工作原理变得模糊不清。鉴于此,我们将工作重点放在了位点选择性掺杂以及其作用原理的探索,从而构建出掺杂后的LNMO材料结构与性能的关系。 Q:在研究想法实现过程中遇到哪些挑战? A:成功实现位点选择性掺杂对于掺杂原子的选择具有很高的要求。我们基于对于材料结构的理解,选择了Mg元素对LNMO结构进行掺杂。一方面,Mg相对其他元素储量较多,价格较为便宜,另一方面,Mg离子在能够存在于四面体位置(像是MgAl2O4)以及八面体位置(MgO)。更重要的是,Mg离子在四面体和八面体位置的离子半径分别于Li+和Ni2+/Mn4+ 半径相似,不会引起晶格参数的明显变化。 在表征Mg离子在尖晶石结构中位置时,我们也遇到了一些挑战。为了从不同角度,更加全面地确定Mg位置,同时使实验结论更加准确,我们与其它科研机构合作进行了系统细致的研究。比如我们和Australian Nuclear Science and Technology Organization 的 Vanessa Peterson 研究员合作,进行了高精度中子粉末衍射的表征,我们还和Australian Synchrotron的Bernt Johannessen 和 Lars Thomsen研究员合作进行了软X射线吸收谱的探究。我们团队非常乐意与相关领域的研究人员进行探讨与合作,共同推动储能领域的发展。 Q:这个研究成果可能有哪些重要的影响? A:我们在这个工作中提出的位点选择性掺杂的策略可以拓展延伸到其他相关的研究领域,比如层状正极材料,富锂正极材料,橄榄石型正极材料等。通过掺杂元素在结构中占据的特定位置的调控可使得材料获得优异的电化学性能。同时,本工作中所用的Mg掺杂LNMO尖晶石材料不仅电池性能优异,而且制备过程简单,生产成本较低,非常适合大规模的生产与应用,产品商业化指日可待。 如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载! 点击分享 收藏 取消收藏 评论: 0 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |