生物滞留池和植草沟设计指南 / 城市道路海绵方案设计指引 |

您所在的位置:网站首页 › 排水沟渠图集怎么画 › 生物滞留池和植草沟设计指南 / 城市道路海绵方案设计指引 |

生物滞留池和植草沟设计指南 / 城市道路海绵方案设计指引

|

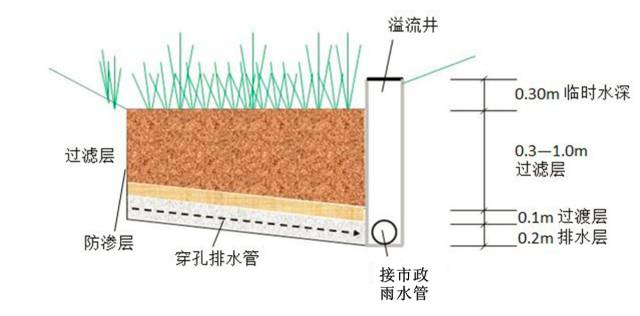

3.公共建筑、居民小区等如果需要雨水再生利用,可使用生物滞留池作为前处理设施。 3 设计计算 3.1设计步骤 生物滞留池组成部分包括预处理区、进水系统、过滤层、过渡层、排水层、排水系统以及植被等。预处理区以沉淀作用为主,主要去除悬浮大颗粒;进水系统降低水流速度并均匀布水;过滤层吸附、截留污染物,净化雨水;过渡层采用较大粒径的填料,防止过滤层填料进入穿孔排水管;排水层则传导过滤后的水到排水管中;排水系统包括穿孔排水管、冲洗管、溢流管,排出渗滤雨水,冲洗生物滞留池。

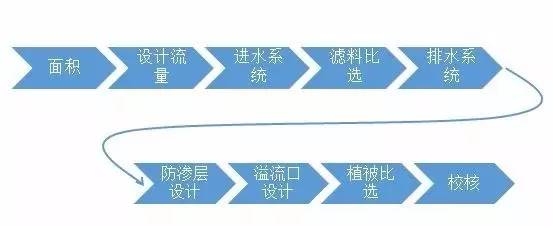

图1 生物滞留池剖面示意图 生物滞留池设计步骤如下图2所示。

图2 生物滞留池设计步骤图 3.2面积计算 生物滞留池面积应根据城市雨洪管理目标和场地限制共同确定,采用集水区面积百分比法进行计算。

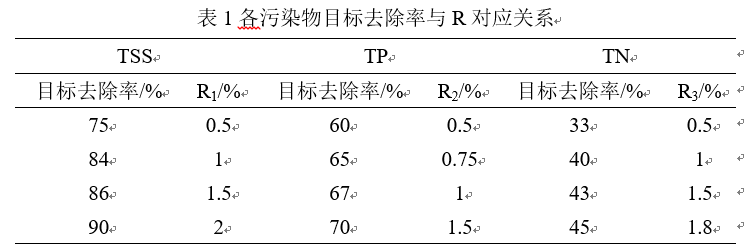

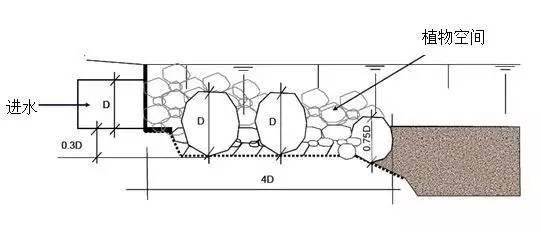

生物滞留池面积百分比由目标污染物种类(TP、TN、有机物等)及其预期去除效率确定。 a=Rx×A (3-1) a—生物滞留池面积,m2; Rx—面积百分比; A—集水区面积, m2; 当生物滞留池总面积占整个汇水区面积0.5%时,各污染物去除率出现明显的边际效应。 3.3进水系统设计 生物滞留池进水方式多为集中进水,须设计防冲刷保护措施。采用石块可降低流速并分散水流,应在集中进水口布置石块,石块大小和位置可按下图3-3所示。

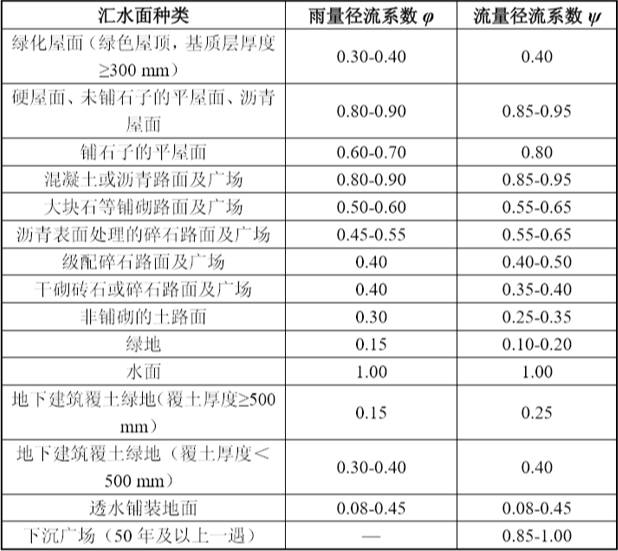

3.3.1设计流量 进水流量可按下式计算: Q=α·q·A×10-3 (3-2) Q——设计流量(m3/s) α——综合径流系数 q——暴雨强度(mm/hr) A——集水区面积(ha) 暴雨强度公式如下: (昆山)(3-3) q—暴雨强度,L/(s·hm2),下同; P—降雨重现期,a,应取2~10a进行设计,50~100a进行校核; t—降雨历时,min,包括地面集水时间t1(10min)和雨水流行时间t2,t2根据实际情况通过计算确定。 表2 径流系数

3.3.2路缘石开口 道路旁生物滞留池进水口设计时需额外考虑一下两点: (1)进水口最大宽度应符合相关规范; (2)进水口须使设计水量顺利流入生物滞留池内。 下式可计算路缘石开口宽度: Q=Cw·L·h2/3 (3-4) Cw——是堰流系数(1.7) L——开口宽度(m) h——水流深度(m) 3.4预处理区设计 集水区内径流如果没有经过植草沟等前处理设施,将携带粒径较大的悬浮颗粒,须在生物滞留池前设置预处理区去除粗颗粒,避免植物窒息、填料功能受损。预处理区应能去除粒径大于1mm的颗粒,并能暂时存储这些颗粒。预处理区尺寸按下式计算: VS=AC·R·LO·FC (3-5) VS——预处理区体积(m3) AC——集水区面积(m2) R——截留效率(设定为80%) LO——沉淀负荷率(1.6m3/ha/年) FC——清理频率(年) 预处理池面积由下式计算: As=VS/DS (3-6) DS——预处理区深度(最大不超过300mm) 截留效率可通过下式校核: R=1-{1+(1/n)·[vs/(Q/1)]}-n (3-7) vs——截留沉速(100mm/s) Q/A——流量除以预处理区面积 n——湍流系数(0.5) 3.5过滤层设计 过滤层不可或缺,主要作用包括去除污染物和为植物提供营养等。植物能够加强过滤,使过滤层不板结,还能够去除部分污染物。过滤层应有足够的深度使植物正常生长,深度一般为600—1000mm,在深度控制区,最小深度可取300mm。如果植物中含有深根植物,则过滤层深度应大于800mm,以免生物滞留池被植物根破坏。 滤料表面必须水平,确保水流可完全侵入过滤层,防止冲刷破坏滤料。表面的临时塘水深最大为0.3m,降低水流速度,提高生物滞留池蓄水能力。 过滤层填料渗透系数须在50—200mm/h范围内,若不满足要求,可通过现场实验或实验室试验矫正,渗透系数过低则添加适量无角砂,渗透系数过高可添加部分软黏土。 含盐量高和有机碳含量低( |

【本文地址】