《志愿军:雄兵出击》:休戚与共,抗敌一心 |

您所在的位置:网站首页 › 抗美援朝三部曲汉江血小说 › 《志愿军:雄兵出击》:休戚与共,抗敌一心 |

《志愿军:雄兵出击》:休戚与共,抗敌一心

|

《志愿军:雄兵出击》是抗美援朝三部曲的首部。其后两部预定为明年和后年分别上映,三部曲都由陈凯歌导演执导,是近年来罕见的、全景式展现抗美援朝战争的鸿篇巨制。 “全景式战争片”,最早由苏联开创,在上世纪70年代出品的《解放》,描述了二战中苏联从总反攻到攻克柏林消灭法西斯的历程,以5部总片长487分钟的容量造就了世界电影史上前无来者的范例。而1980年代引进国内电影院公映的《莫斯科保卫战》,也以358分钟的单片总时长令人咋舌。 在1990年代初,我国开始制作描写国共三大战役的《大决战》,以及后来出品的《大转折》、《大进军》等影片,都是全景式战争片的延续。特别是《大决战》三部曲,在电影频道多次复播,是很多观众心中的战争片经典。 而从2020年开始,随着众多优秀的壮年导演合拍《金刚川》、《长津湖》,全景式战争片终于走出了由八一电影制片厂为核心的创作路线,转向了更为市场化,也更为时尚、年轻态的风格之中。

陈凯歌导演在两年前制作的《长津湖》中,拍摄了开头部分,描写抗美援朝战争伊始的段落。他显然意犹未尽。此次执导三部曲,得以更完整地贯彻创作构思,同时在整体风格、节奏上也能体现出他想实现的艺术效果,而不只是一个“故事拼盘”。 对于此类影片,因为其主题、篇幅、应当展现的历史事件,都有特定的要求和涵义,所以无法以一般商业片的标准来苛责。了解影片选取了哪些事件做改编,在何处有了创新突破,以及在故事基础上更多了解相关真实历史的背景,可能会给年轻观众带来更多收获。 客观来说,影片虽有接近2个半小时的时长,但每场戏的节奏都是飞快的。相比之前同类型更为缓慢的感觉,本片整体上非常紧凑。同时文戏和动作戏相互交错,注重平行处理烘托对比,展现了导演成熟的艺术构思。当然因为需要展现的事件太多,无法太过集中戏剧矛盾,只能分段处理,越往后看,仍然会给人一些冗长分散之感。 这是“全景式战争片”无法回避的问题。在展现大的战役时,往往从国际政治局势到寸土必争的壕沟,从首长到士兵,无数视角要交织在一起。而不同角色的视野其实是分散割裂的,对于现代电影来说,这会造成一种主题不够集中的观感。哪怕是诺兰导演拍摄的《敦刻尔克》,类似的问题也一样存在。

相比之前影片,陈凯歌导演尽量通过几个连续出场、跨越阶层的人物,比如彭德怀将军和手下将领,毛泽东和毛岸英父子,或是辛柏青扮演的李默尹,将首长和士兵结合在一起,形成一个保家卫国的精神共同体。同时为大量基层牺牲的士兵匹配了“名字”,一定程度上摒弃了之前同类影片“有姓名的首长,虚构的无名士兵”的问题。在影片最后,为下一部展现的彩蛋中,也可以看到前线战火纷飞的指导员李想(朱一龙饰演),还有一个在纽约联大同样为国抗争的妹妹李晓(张子枫饰演)。 李默尹这个人物,身份作为我军某高级参谋部人员,又深入一线作战,是个虚构的角色。包括李想、李晓等人物,严格来说都属于编剧兰晓龙的原创。作用主要是为了贯穿起不同的叙事板块。兰晓龙为影片所创作的原著小说叫《战与祀》,尚未正式出版,但有伴随着电影《长津湖》的原著小说《冬与狮》出版,附赠了部分试读本,有兴趣的可找来一阅。这种在不同战场上带有亲人纽带的故事结构,与美国作家赫尔曼·沃克描写二战的长篇小说《战争与回忆》类似,是一种兼具小说虚拟视角和平衡历史事件报告文学的创作手法。

《志愿军》在兰晓龙富有文学意味的总体结构下,全片大致分成了五个段落,分别有内容的重点。 第一部分描写的是我国领导层决定出兵增援朝鲜战场的过程。其中的历史事件基本是按时间组织的,可能略显松散,但主要是为了全面地说明当时种种事件发生后对最高层决策的影响。 有的事件和进程,比如美军派军舰封锁台湾海峡,派飞机跨越国境轰炸我国平民,或是苏联拒绝第一时间为我援朝部队提供空军火力支援,这些事件显然是有案可查的真实历史。在这部分之外,影片又虚构融合了一些小的故事段落,比如在1950年的国庆烟火会后,毛泽东主席和人民代表们的对话,特别和林巧稚大夫的一番交流,促成了他援兵朝鲜的决心。 林巧稚大夫,作为接生了万名婴儿的产科圣手,著名的全国劳模,她“迎接新生命”的身份意义,和共和国刚刚成立一周年,领导人对新中国的责任和期许,显然形成了一种文学上的主题呼应。这段小情节对于故事的走向是非常重要的,是推动重大决定的最后一环,但又隐藏在了众多真实事件之中,并不显山露水,体现了导演老成圆融的一种创作风格。

出兵之后,影片进入到描写战场初期局势的第二段落中。 这一部分的故事,以我军和美军第一次遭遇的云山战役为主要内容,重点描写了以第40军第118师师长邓岳为主的一众官兵,在两水洞等地区首战告捷的过程。其中有一些属于轶事的描写,估计也有真实的历史事件为蓝本,比如邓岳在敌人来袭时还在补裤子,成了后面大家开玩笑的对象。通信排为了掩护主力撤退而几乎全部牺牲,最后李默尹把幸存的小战士带走,帮助他心理上历练和康复,则是在传统的战斗胜利鼓舞之外,编剧和导演对“战争中的人性”的一种关照。

在首战胜利后,影片悄然来到一个情绪上往低谷转换的部分。这里的故事包括第83军军长梁兴初因为延误战机,遭到了彭德怀元帅的猛烈批评。也包括所有描写这段历史的影片,都无法回避的一个重大事件——毛岸英同志在空袭中牺牲。 虽然类似的情节在《长津湖》中也出现过,但本片有一个创新,就是毛岸英牺牲后,完全没有表现毛泽东同志对于儿子的私人情感,反而快速转换到同一天晚上,我第38军第118师开始对德川发起的袭击,以及最后取得了战斗的胜利。 这是个很细微,但很重要的创新。体现了编导在某种程度上对历史事件的读解——所有士兵的牺牲,无论官阶大小,都是一种牺牲,并不会因为其中某个人的身份而更为重要。同时,有的地方在牺牲,有的地方则在取得胜利。所有牺牲和所有胜利,本质上是相连的,超越了空间,也超越了时间。 在故事的逻辑上看,牺牲和胜利的连接,把不同角色更为紧密地串联在了一起。这是一个所有人应该视作平等奋斗,为保家卫国而形成的共同体。只有各自不同的战线,没有生命的贵贱。 ——在后面的故事中,相信观众可以看到更多这样跨越时空的平行设置,微妙地表达编剧和导演对于历史主题的一种观点。

虽然打下了德川,118师又要立刻在14个小时内奔袭七十多公里,赶到三所里去阻击美军第9师的逃窜,这是接下来的情节段落。 这部分情节如果对我军战史和战术有所了解,就会明白是很重要地展现了人民解放军的特点,我军上溯至红军时期的一种作战风格,是以游击战、长途奔袭、包围歼灭为主的作战策略。这一风格的形成,有历史上军备长期落后于敌人的原因,也有源自毛泽东同志等领导层战术思想的总结,更有我官兵在作战中长期能力和经验的积累。 简单来说就是兵团分散,所有人不顾一切往前跑,跑到各自既定的有利位置协同作战,在敌人毫无准备的情况下如神兵天降,实施全体包围歼灭。这一过程中,往往缺乏有效的后勤给养,在缺衣少食不惜体力的情况下狂奔,最后凭着一口气消灭完敌人再躺倒休息。这是一种相当凶悍且不要命的作战策略,说起来简单,但世界上能做到的军队寥寥无几。 在这一段中,我们能看到在行军路途中倒毙的普通士兵,有比美军提前五分钟抢占阵地的惊险胜利,有听到部队完成集结后、如释重负的首长和将领,还有与美军坦克同归于尽的团长级干部。总体来说,这是全片相当完整和紧凑,让人提心吊胆的一次胜利,是极为精彩而连贯的剧情部分。只是影片到这里还没有结束。又开始了最后新的篇章。

在最后的部分,一条线索是赴纽约的伍修权等人在联大怒斥美国代表,另一条线索则是三连官兵死守松骨峰,为大部队的歼敌守住了最艰难的一个缺口。后者故事取材自作家魏巍当年著名的报告文学《谁是最可爱的人》,是全国千万同胞得以了解抗美援朝战争士兵牺牲的名篇。 这两条平行线索的设置,正符合了著名的论断:“战争是政治的延续”,“谈判桌是战场的延续”。相信在之后的两部影片中,随着朝鲜战场进入更多相持阶段,编导也会更多表现中美双方在谈判桌上的斗争和角逐。

总体来说,本片是相当复杂的全景式战争片,很多细节都体现出编剧和导演扎实的文学底蕴,力图在有限的影片时长内,展现大量的历史内容。这些内容看似分散,内在是有精心设计的组织逻辑。不少文戏写得都算扎实,而战斗场面也十分浩大,动作设计都属于顶尖。 当然更重要的内容还是在影片之外。前事不忘后事之师,抗美援朝的这段历史,所有的牺牲、艰难和付出,换来民族和国家的成长,值得每个中国人去了解和铭记,其中的意义和价值不言而喻。

|

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |

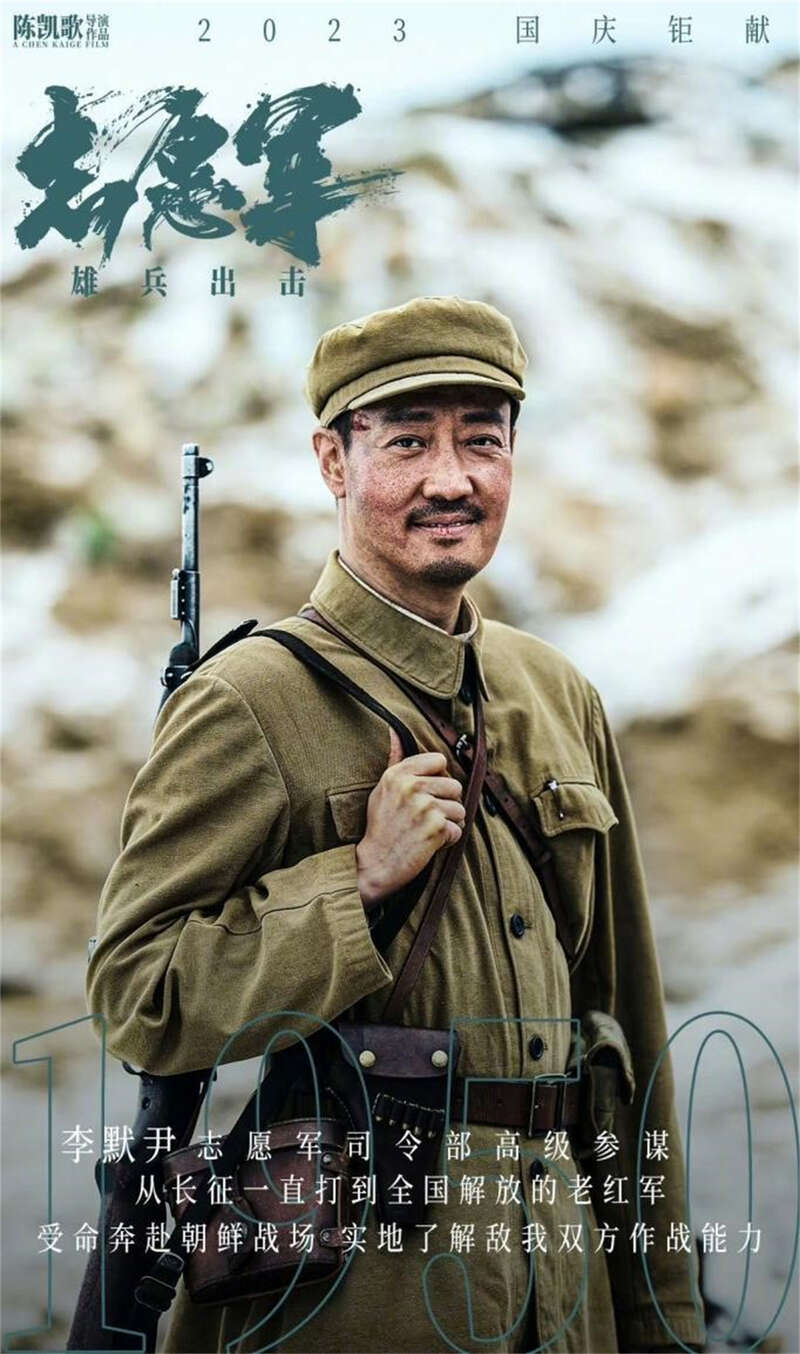

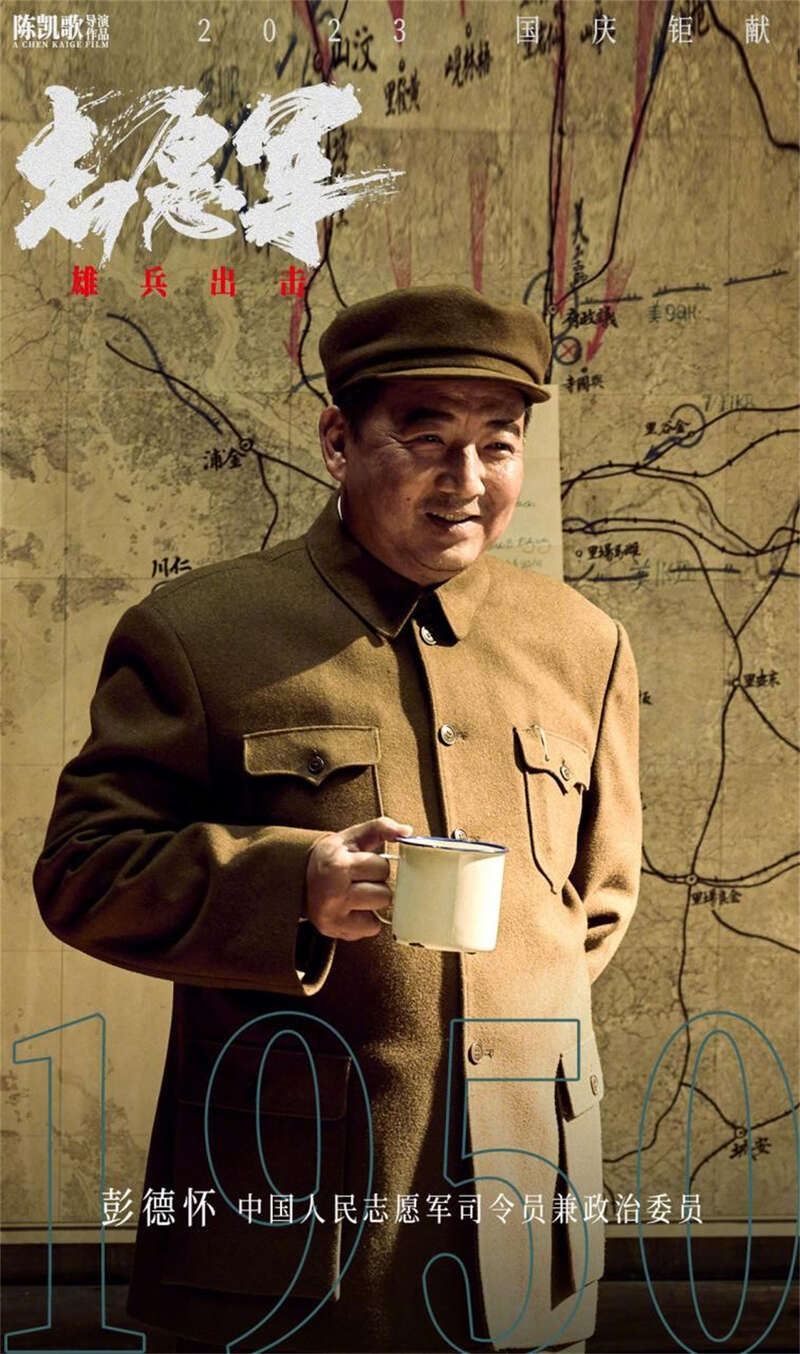

《志愿军:雄兵出击》海报

《志愿军:雄兵出击》海报 李默尹,一个虚构的人物,但作为故事中的串线人物,连贯地打通了不同层面人员的视野。

李默尹,一个虚构的人物,但作为故事中的串线人物,连贯地打通了不同层面人员的视野。 在一众领导人的角色中,由演员王砚辉饰演彭德怀元帅,是一个新颖的选择。从效果来看,王老师的表演赋予了角色鲜活的魅力。

在一众领导人的角色中,由演员王砚辉饰演彭德怀元帅,是一个新颖的选择。从效果来看,王老师的表演赋予了角色鲜活的魅力。 从共和国主席到普通劳动者,跨越阶层的对话看似随意,其实是很有突破性的剧情设置。

从共和国主席到普通劳动者,跨越阶层的对话看似随意,其实是很有突破性的剧情设置。 胜利和牺牲,影片并行连接的处理让人感慨良多。他们没有差异,都是为了祖国和人民,同样在沙场拼搏的鲜活生命。

胜利和牺牲,影片并行连接的处理让人感慨良多。他们没有差异,都是为了祖国和人民,同样在沙场拼搏的鲜活生命。 战斗中牺牲的不少角色,有了各自的名字,不再只是“无名的士兵”。从海报到影片,都令人动容。

战斗中牺牲的不少角色,有了各自的名字,不再只是“无名的士兵”。从海报到影片,都令人动容。 从联大到战场的设置,是个所有观众都能看明白的连接和对比。这也是编剧和导演希望达成的主题意义。

从联大到战场的设置,是个所有观众都能看明白的连接和对比。这也是编剧和导演希望达成的主题意义。

从满满的人到仅存的树,文学和画面上的对比意味都发人深思。

从满满的人到仅存的树,文学和画面上的对比意味都发人深思。

《志愿军:雄兵出击》剧照

《志愿军:雄兵出击》剧照