穆旦 |

您所在的位置:网站首页 › 把青春留在了这里 › 穆旦 |

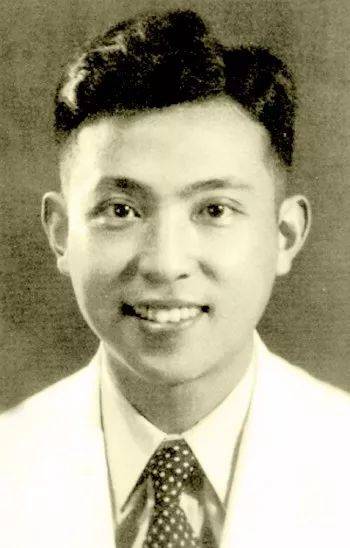

穆旦

|

我底身体由白云和花草做成, 我是吹过林木的叹息,早晨底颜色, 当太阳染给我刹那的年轻, 那不常在的是我们拥抱的情怀, 它让我甜甜的睡:一个少女底热情, 使我这样骄傲又这样的柔顺。 我们谈话,自然底朦胧的呓语, 美丽的呓语把它自己说醒, 而将我暴露在密密的人群中, 我知道它醒了正无端地哭泣, 鸟底歌,水底歌,正绵绵地回忆, 因为我曾年青的一无所有, 施与者领向人世的智慧皈依, 而过多的忧思现在才刻露了 我是有过蓝色的血,星球底世系。 1942年11月 * * * 赠 别

多少人的青春在这里迷醉, 然后走上熙攘的路程, 朦胧的是你的怠倦,云光和水, 他们的自己失去了随着就遗忘, 多少次了你的园门开启, 你的美繁复,你的心变冷, 尽管四季的歌喉唱得多好, 当无翼而来的夜露凝重—— 等你老了,独自对着炉火, 就会知道有一个灵魂也静静地, 他曾经爱你的变化无尽, 旅梦碎了,他爱你的愁绪纷纷。 1944年6月 * * * 活下去

活下去,在这片危险的土地上, 活在成群死亡的降临中, 当所在的幻象已变狰狞,所有的力量已经 如同暴露的大海 凶残摧毁凶残, 如同你和我都渐渐强壮了却又死去。 那永恒的人。 弥留在生的烦忧里, 在淫荡的颓败的包围中, 看!那里已奔来了即将解救我们一切的 饥寒的主人; 而他已经鞭击, 而那无声的黑影已在苏醒和等待 午夜里的牺牲。 希望,幻灭,希望,再活下去 在无尽的波涛的淹没中, 谁知道时间的沉重的呻吟就要坠落在 于诅咒里成形的 日光闪耀的岸沿上; 孩子们呀,请看黑夜中的我们正怎样孕育 难产的圣洁的感情。 1944年9月 * * * 饥饿的中国

我们希望我们能有一个希望, 然后再受辱,痛苦,挣扎,死亡, 因为在我们明亮的血里奔流着勇敢, 可是在勇敢的中心:茫然。 我们希望我们能有一个希望, 它说:我并不美丽,但我不再欺骗, 因为我们看见那么多死去人的眼睛 在我们的绝望里闪着泪的火焰。 当多年的苦难以沉默的死结束, 我们期望的只是一句诺言, 然而只有虚空,我们才知道我们仍旧不过是 幸福到来前的人类的祖先, 还要在无名的黑暗里开辟新点, 而在这起点里却积压着多年的耻辱: 冷刺着死人的骨头,就要毁灭我们的一生, 我们只希望有一个希望当作报复。 1947年8月 * * * 智慧之歌

我已走到了幻想底尽头, 这是一片落叶飘零的树林, 每一片叶子标记着一种欢喜, 现在都枯黄地堆积在内心。 有一种欢喜是青春的爱情, 那时遥远天边的灿烂的流星, 有的不知去向,永远消逝了, 有的落在脚前,冰冷而僵硬。 另一种欢喜是喧腾的友谊, 茂盛的花不知道还有秋季, 社会的格局代替了血的沸腾, 生活的冷风把热情铸为实际。 另一种欢喜是迷人的理想, 他使我在荆棘之途走得够远, 为理想而痛苦并不可怕, 可怕的是看它终于成笑谈。 只有痛苦还在,它是日常生活 每天在惩罚自己过去的傲慢, 那绚烂的天空都受到谴责, 还有什么彩色留在这片荒原? 但唯有一棵智慧之树不凋, 我知道它以我的苦汁为营养, 它的碧绿是对我无情的嘲弄, 我咒诅它每一片叶的滋长。 1976年3月 * * * 冥 想

1 为什么万物之灵的我们, 遭遇还比不上一棵小树? 今天你摇摇它,优越地微笑, 明天就化为根下的泥土。 为什么由手写出的这些字, 竟比这只手更长久,健壮? 它们会把腐烂的手抛开, 而默默生存在一张破纸上。 因此,我傲然生活了几十年, 仿佛曾做着万物的导演, 实则在它们长久的秩序下 我只当一会小小的演员。 2 把生命的突泉捧在我手里, 我只觉得它来得新鲜, 是浓烈的酒,清新的泡沫, 注入我的奔波、劳作、冒险。 仿佛前人从未经临的园地 就要展现在我的面前。 但如今,突然面对着坟墓, 我冷眼向过去稍稍回顾, 只见它曲折灌溉的悲喜 都消失在一片亘古的荒漠, 这才知道我的全部努力 不过完成了普通的生活。 1976年5月 * * * 友 谊

1 我珍重的友谊,是一件艺术品 被我从时间的浪沙中无意拾得, 挂在匆忙奔驰的生活驿车上, 有时几乎随风飘去,但并未失落; 又在偶然的遇合下被感情底手 屡次发掘,越久远越觉得可贵, 因为其中回荡着我失去的青春, 又赋予我亲切的往事的回味; 受到书信和共感的细致的雕塑, 摆在老年底窗口,不仅点缀寂寞, 而且象明镜般反映窗外的世界, 使那粗糙的世界显得如此柔和。 2 你永远关闭了,不管多珍贵的记忆, 曾经留在你栩栩生动的册页中, 也不管生活这支笔正在写下去, 还有多少思想和感情突然被冰冻; 永远关闭了,我再也无法跨进一步, 到这冰冷的石门后漫步和休憩, 去寻觅你漫煦的阳光,会心的微笑, 不管我曾多年沟通这一片田园; 呵,永远关闭了,叹息也不能打开它, 我的心灵投资的银行已经关闭, 留下贫穷的我,面对严厉的岁月, 独自回顾那已丧失的财富和自己。 1976年6月 * * * 冬

我爱在淡淡的太阳短命的日子, 临窗把喜爱的工作静静做完; 才到下午四点,便又冷又昏黄, 我将用一杯酒灌溉我的心田。 多么快,人生已到严酷的冬天。 我爱在枯草的山坡,死寂的原野, 独自凭吊已埋葬的火热一年, 看着冰冻的小河还在冰下面流, 不只低语着什么,只是听不见。 呵,生命也跳动在严酷的冬天。 我爱在冬晚围着温暖的炉火, 和两三昔日的好友会心闲谈, 听着北风吹得门窗沙沙地响, 而我们回忆着快乐无忧的往年。 人生的乐趣也在严酷的冬天。 我爱在雪花飘飞的不眠之夜, 把已死去或尚存的亲人珍念, 当茫茫白雪铺下遗忘的世界, 我愿意感情的激流溢于心田, 来温暖人生的这严酷的冬天。 1976年12月 Photo @Pexels.com 王 佐 良 谈 穆 旦

论穆旦的诗 文|王佐良 一想起穆旦,我就想起三四十年代之交的昆明。那时抗日战争正在进行,我们同是从北方来的流亡学生,在那里完成了大学学业。但那时他已经有过不寻常的经历,其一是他是从长沙步行一千多公里来到昆明的,其二是他曾参加远征军去缅甸,又从那里撤退到印度。他的身体经受了一次大考验,但终于活着回到昆明,去做他历来爱做的事——写诗。 早在北方,当他还是少年,穆旦就已开始写诗,写的大部分是雪莱式的抒情诗。战争使他兴奋,也是他沉思。他的笔下多了老百姓的痛苦,这在《赞美》一诗里就已明显: 一个农夫,他粗糙的身躯移动在田野中, 他是一个女人的孩子,许多孩子的父亲, 多少朝代在他身边升起又降落了 而把希望和失望压在他身上, 而他永远无言地跟在犁后旋转, 翻起同样的泥土溶解过他祖先的, 是同样的受难的形象凝固在路旁。 在大路上多少次愉快的歌声流过去了, 多少次跟来的是临到他的忧患; 在大路上人们演说,叫嚣,欢快, 然而他没有,他只放下了古老的锄头, 再一次相信名词,溶进了大众的爱, 坚定地,他看着自己溶进了死亡里, 而这样的路是无限的悠长的 而他是不能够流泪的, 也没有流泪,因为一个民族已经起来。 此诗写于1941年,内容是战时中国农民的痛苦和坚韧,形式上也有特点:每行都很长,自由奔放,每节都以“因为一个民族已经起来”作结。这个复句给了全诗一种秩序,也是意义的重点所在。 当然,他还有别的意境,方式也有所不同。他能写得很有声色光影之美,例如: 蓝天下,为永远的谜迷惑着的 是我们二十岁的紧闭的肉体, 一如那泥土做成的鸟的歌, 你们被点燃,却无处归依。 呵,光,影,声,色,都已经赤裸, 痛苦着,等待伸入新的组合。 这最后一行是有着一个年轻人的全部忧伤和希望的。 他也能写暴力,如在《五月》里: 勃朗宁,毛瑟,三号手提式, 或是爆进人肉去的左轮, 它们能给我绝望后的欢乐, 对着漆黑的枪口,你就会看见 从历史的扭曲的弹道里 我是得到了二次的诞生。 这是充满现代意识的诗行,然而又伴随着历史感,奇异的形象(“历史的扭曲的弹道里”),出人意料的拚合(“绝望后的快乐”),短短几行,写出了一个当代知识分子的处境和心情。 也是在《五月》里,出现一种奇异的对照: 负心儿郎多情女 荷花池旁订誓盟 而今独自依栏想 落花飞絮满天空 而五月的黄昏是那样的朦胧! 在火炬的行列叫喊过去以后, 谁也不会看见的 被恭维的街道就把他们倾出, 在报上登过救济民生的谈话后, 谁也不会看见的 愚蠢的人们就扑进泥沼里, 而谋害者,凯歌着五月的自由 紧握一切无形电力的总枢纽。 感伤性的旧的爱情场面被当代政治压倒了,当中的工业性形象(“无形电力的总枢纽”)和典型化的人物(“谋害者”)宛如W·H·奥登的诗。奥登和艾略特正是那些年代里被穆旦和其他昆明诗人热切地读着的外国诗人。 这就使人们想到一个问题,即四十年代现代主义在昆明的兴起。穆旦和他的朋友们不但受到西方现代派诗的影响,而且他们身边还有更直接的影响,来自他们的老师威廉·燕卜荪。这位英国诗人兼文论家那时在西南联大教书,开了一门课,叫做“当代诗歌”。他不讲自己的诗,他的学生当中能够读懂他那结合着现代科学和哲学的诗的人也不多。但是通过教学和他的为人,学生们慢慢学会了如何去体会当代敏感。他们正苦于缺乏学习的榜样——当时新月派诗的盛时已过,他们也不喜欢那种缺乏生气的后浪漫主义诗风——因此当燕卜荪在课堂上教他们读艾略特的《普鲁弗洛克的情歌》、奥登的《西班牙》和十四行诗的时候,他们惊奇地发现:原来还有这样的新的题材和技巧!但是战局在恶转,物价在腾飞,在那样艰苦的生活环境里,这些青年知识分子最终也没有找到一个可以庇护艺术的象牙塔。他们倒是把从西方现代主义学到的东西用来写中国的现实了。 对于穆旦,现代主义的重要性在与它多少能看到表面现象以下,因此而有一种深刻性和复杂性。从1942年起,他开始写得不同,常把肉体的感觉和玄学的思考结合起来,例如在《诗八首》里: 3 你底年龄里的小小野兽, 它和春草一样的呼吸, 它带来你底颜色,芳香,丰满, 它要你疯狂在温暖的黑暗里。 我越过你大理石的理智殿堂, 而为它埋藏的生命珍惜; 你我底手底接触是一片草场, 那里有它底固执,我底惊喜。 4 静静地,我们拥抱在 用言语所能照明的世界里, 而那未成形的黑暗是可怕的, 那可能和不可能的使我们沉迷。 那窒息着我们的 是甜蜜的未生即死的言语, 它底幽灵笼罩,使我们游离, 游进混乱的爱底自由和美丽。 中国过去没有过这样的爱情诗,后来也罕见。穆旦在中国诗歌的不断滚流里抓住了另一个绝对完美的一瞬间了。 这也是他的语言的胜利。他避用陈词滥调,但是对普通白话也作了一番修剪,去其罗嗦而保其纯朴,炼出了一种明亮的、灵活的、能适应他的不断变化的情绪的语言。词汇是简单的,但它们的配合则不寻常,形象更常令人惊讶——“我缢死了我的错误的童年”,“你给我们丰富,和丰富的痛苦”,“水流山石间沉淀下你我”,等等。有时他的诗不能一读就懂,那只是因为他所表达的不是思想的结果,而是思想的过程。有时他显得不那么流畅,那也只是反映了他内心的苦涩。由于这一切,他的风格是新鲜的,活泼的,常带戏剧性,有它独特的韵味。 他注重创作实践,对于理论家们不甚理会,自己也没有谈过诗学。人们可能有一个初步印象:他过分倾向艾略特和奥登的写法了,特别是奥登——可是在三十年代哪个青年能不喜欢作为欧洲反法西斯文学前卫的奥登呢?只不过奥登有时显得故作姿态,而在穆旦身上人们只见一种高雅、一种纯真,它们是绝不允许摆弄任何姿态的。毕竟,他的身子骨里有悠长的中国古典文学传统。即使他竭力避开它的影响,它还是通过各种渠道——读物,家庭,朋友等等——渗透了过来。他对于形式的注意就是一种古典的品质,明显地表露于他诗段结构的完整,格律的严谨,语言的精粹。 这也就是说,在穆旦身上有几种因素在聚合。虽然他已写了不少好诗,人们期待他写得更好。他是那个时期最有发展潜力的诗人之一。然而生活环境却变得不能忍受了。抗日战争胜利之年,他还不到三十岁,却发现自己处在“过去和未来两大黑暗间”(《三十诞辰有感》)。他“想要走,走出这曲折的地方”,于是去了芝加哥,在那里学了俄语,学到能译普希金的程度。五十年代之初,他回到中国大陆,看到当时诗坛的情况,感到自己过去的写法不能再继续下去,于是潜心于诗的翻译。政治运动冲击了他,而且时间比别人早。身处逆境,他却更加坚韧地偷空翻译,多少年过去,他终于成为新中国最有成就的诗歌翻译家之一,译了普希金、雪莱、济慈、叶芝、艾略特、奥登,最后还把拜伦的《唐璜》全部译了过来,译文的流畅、风趣和讽刺笔法与原作相称,以至我们今天如提中国译诗的突出成就,名单上少不了它。 朋友们有点放心了,但不免想问:他自己的诗创作又怎样?难道他的诗才的源泉就真的干枯了? 当然没有。事实上,他的译诗之所以出色,正因为他把全部的诗才投了进去。此外,他并没有完全断绝写诗。1976年左右,朋友们手里流传着他的手写稿,上面有《智慧之歌》、《秋》、《冬》等诗。 三首都是好诗。经过了三十年的沉默,他的诗并未失去过去的光彩。语言的精练,形式的严谨,都不减当年,只是情绪不同了——沉静,深思,带点忧郁,偶然有发自灵魂的痛叫声。《智慧之歌》中就有沉痛的一问: 那绚烂的天空都受到谴责, 还有什么彩色留在这片荒原? 《秋》有秋天的宁静,不过到了末尾“却见严冬已递来它的战书”。等到《冬》真的来到,它的情调是哀歌式的,其第1部分起迄两段是这样的: 我爱在淡淡的太阳短命的日子, 临窗把喜爱的工作静静做完; 才到下午四点,便又冷又昏黄, 我将用一杯酒灌溉我的心田。 多么快,人生已到严酷的冬天。 我爱在雪花飘飞的不眠之夜, 把已死去或尚存的亲人珍念, 当茫茫白雪铺下遗忘的世界, 我愿意感情的激流溢于心田, 来温暖人生的这严酷的冬天。 但是他没有能够尝到“感情的热流”所能给的“温暖”。1976年初,他从自行车上摔下,腿部骨折了。1977年2月,在接受伤腿手术前夕,他突然又心肌梗塞。一个才华绝世的诗人就这样过早地离去了。 选自《穆旦诗全集·序》 李方编,中国文学出版社,1996年 编辑 | 木南 编辑 | 木南返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |