托妮·莫里森,一位作家的肖像 |

您所在的位置:网站首页 › 托妮莫里森写作特点 › 托妮·莫里森,一位作家的肖像 |

托妮·莫里森,一位作家的肖像

|

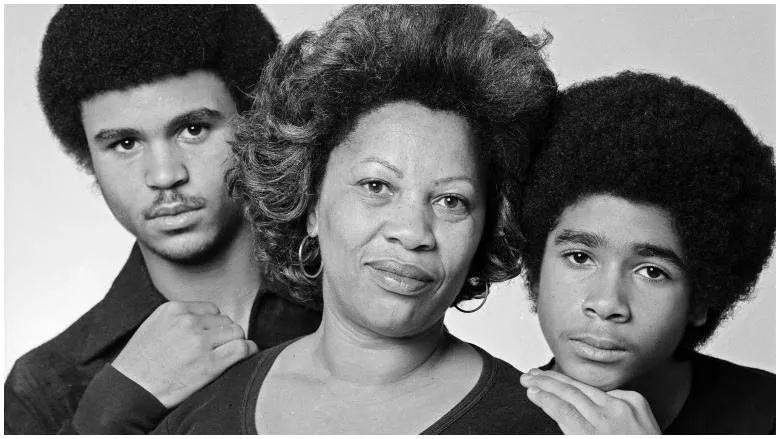

■1958年,托妮·莫里森与牙买加建筑师哈罗德·莫里森结婚,后两人于1964年离婚,其时托妮·莫里森33岁,正怀着他们的第二个孩子。照片为1974年时的莫里森。(摄影©️Jill Krementz)

《巴黎评论》:我读到的文章说你是离婚之后开始写作的,作为击退孤独的一种方式。那是真的吗?你现在是为了不同的原因写作吗? 莫里森:可以这么说吧。听起来比实际情况简单了些。我不知道我是为那种原因还是为某种其他原因——或是为那种我甚至都没有察觉的原因写作。我知道得很清楚,如果不是有某种东西要写,我是不喜欢这儿的。

《巴黎评论》:这儿,是指哪儿? 莫里森:是指外面的世界。对我来说不可能不意识到那种难以置信的暴力,固执的无知,对别人痛苦的渴望。我始终对此有所觉察,虽说在某些情况下——晚宴上的好友、其他书本,我较少意识到它。教书造成很大的影响,但那是不够的。教书会把我变成某个自满、没有意识的人,而不是参与解决。因此让我觉得我仿佛是属于外面这个世界的那种东西,不是老师,不是母亲,不是情人,而是我写作时心里出现的那些东西。于是我便属于这儿,于是一切迥异和不可调和的东西就可以变得有用了。我能够做那些传统的东西,作家总是说他们做的那些东西,而这就是从混沌中弄出秩序来。即便你是在重新制造混乱,你在那一点上也是主宰。在创作过程中挣扎是极其重要的——对我来说比出版作品更重要。 《巴黎评论》:如果你没有这么做。那么那种混乱将是—— 莫里森:那么我就成为那种混乱的组成部分了。 《巴黎评论》:解决问题的办法不能是要么去宣讲那种混乱要么去参与政治吗? 莫里森:要是我有那种天赋的话。我能做的不过是读书、写书、编书和评书。我不觉得我能以政客的身份定期露面。我会失去兴趣的。我没有那种智谋,那种天赋。有些人能够将别人组织起来而我却做不到。我只会觉得无聊。 关于出版业: “我决定离家,随身带上我的孩子,去从事出版业,去看一看我能做什么。”

■托妮·莫里森于离婚次年(1965年)踏入出版业,两年后转入兰登书屋,并成为兰登书屋有史以来第一位黑人女性高级编辑。照片为在兰登书屋工作期间的莫里森,她在那里工作了二十年。(摄影©️Jill Krementz) 《巴黎评论》:你觉得你是不得不在私下里写作吗? 莫里森:哦,是呀,我想要把它变成一桩私事。我想要自个儿拥有它。因为一旦你说到它,那么别人就要卷入。事实上,我在兰登书屋时我从来不说我是一个作家。 《巴黎评论》:为什么不说呢? 莫里森:哦,这会不舒服的。首先他们雇用我不是为了做这个的。他们雇用我不是为了成为他们当中的一员。其次,我觉得他们会把我解雇的。 《巴黎评论》:是吗? 莫里森:当然了。不存在写小说的内部编辑。E.L.多克托罗辞职了。再没有人了——没有真的在做买卖和洽谈的编辑也在出版她自己的小说。 《巴黎评论》:你作为一个女人的事实与此相关吗? 莫里森:这我没有想得太多。我是那么忙。我只知道我再也不会把我的生活、我的未来托付给男人的随心所欲了,公司里或是外面的任何男人。他们的判断跟我觉得我能做的事情再也不会相关了。离婚而有孩子是非常棒的解放。我向来不在乎失败,但如果觉得某个男人知道得更多,我是在乎的。在那之前,所有我认识的男人确实知道得更多,他们真的是那样。我的父亲和老师都是精明的人,他们知道得更多。然后我碰到了一个精明的人,他对我非常重要,而他并没有知道得更多。 《巴黎评论》:这个人是你丈夫吗? 莫里森:对。他对他的生活知道得更多,但对我的生活则不。我不得不打住说,让我重新开始吧,看一看做成年人是怎样一回事。我决定离家,随身带上我的孩子,去从事出版业,去看一看我能做什么。我也为不成功做了准备,但我想看一看做一个成年人会怎么样。 《巴黎评论》:做了二十年编辑,你觉得这对你作为一个作家有什么影响呢? 莫里森:我不知道。它减轻了我对出版业的敬畏。我理解了有时存在于作家和出版商之间的那种对抗关系,但我懂得编辑是多么重要,多么关键,而这一点我以前是不知道的。

■托妮·莫里森与她的编辑罗伯特·戈特利布 (摄影©️Jill Krementz) 《巴黎评论》:你曾共事过的作用最大的编辑是谁? 莫里森:我有一个非常好的编辑,对我来说是最上乘的——鲍勃·戈特利布。让他变得对我有益的是许多东西——知道什么不要去碰;问所有那些要是有时间你或许会问你自己的问题。好编辑其实是第三只眼。冷静。不动情。他们并不爱你或你的作品;对我来说这就是可贵之处——不夸奖。有时令人毛骨悚然,编辑把他或她的手指恰好放在作家知道是薄弱但当时就是没法做得更好的那个地方。或者说不定作家觉得它会成功的,但是并没有把握。好编辑认出那个地方,有时候提些建议。有些建议没有用,因为你试着要做的事情,并不是每一件都能向编辑解释的。我不可能把所有那些事情都对编辑做解释,因为我做的东西得要在那么多的层面上起作用。但这种关系里头要是有某种信任,某种倾听的意愿,那么不寻常的事情就会发生。我一直在读的那些书,我知道可能不是得益于文字编辑,而是得益于某个正好把它谈透的人。在某个特定时期找到一个了不起的编辑是重要的,因为要是你起初没有,那么后来就几乎不会再有了。如果没有编辑你干得很好,你的书在五年或十年里受到很好的接纳,然后你写另一本书,它获得成功但不是很好——那你为什么要听编辑的话呢? 关于女作家: “对一个女人来说,说我是一个作家,是困难的。”

■60年代末刚刚开始写作时的托妮·莫里森 《巴黎评论》:什么时候你清楚地感觉到你的天赋是做一个作家? 莫里森:这是很晚的事情了。我老觉得我大概是有技巧的,因为人们向来是这么说的,可他们的标准也许不是我的标准。因此,我对他们说的不感兴趣。它毫无意义。是到了写《所罗门之歌》——我的第三本书的时候,我才开始觉得这是我生活的中心部分。不是说别的女人始终没这么说过,但对一个女人来说,说我是一个作家,是困难的。 《巴黎评论》:为什么呢? 莫里森:嗯,事情不再是那么困难了,但对于我和我那一代或我那个阶层或我那个种族的女人来说当然是困难的。我并不知道所有那些东西是否都包括在里面,但关键在于你是在让你自己脱离性别角色。你并不是在说,我是一个母亲,我是一个妻子。或者如果你是在劳动力市场,我是一个老师,我是一个编辑。但是当你说到作家的时候,那该是什么意思呢?那是一份工作吗?这是你谋生的途径吗?这是在介入你所不熟悉的领域——你在那儿没有来源。那个时候我本人当然不知道任何别的成功的女作家,它看起来非常像是被男性包揽的事物。因此你有点儿希望你成为一个身处边缘的小小的次要人物。事情几乎就像是你需要写作的许可似的。我在读女人的传记和自传、甚至是她们如何开始写作的叙述时,几乎她们当中的每一个人都有一桩小小的轶事,讲述那个时刻有人给她们行动的许可。母亲、丈夫、老师——某个人说道:OK,干吧,这你能做的。 这倒并不是说男人从来就不需要那种东西,在他们非常年轻的时候,屡屡有导师说,你不错,而他们就起步了。这权利是某种他们可以认为是理所当然的东西。我不可以。这一切都非常的古怪。因此,即便我懂得写作是我生活的中心,是我心灵之所在,是我最大的欢乐和最大的挑战,我也没法那么说。如果有人问我,你是干什么的?我不会说,噢,我是一个作家。我会说,我是一个编辑,或者,是一个老师。因为你和人见面去吃午餐时,如果他们说,你是干什么的?你说,我是一个作家,他们就不得不想一想这件事,然后他们问,你写过一些什么?然后他们就不得不要么喜欢它,要么不喜欢它。人们觉得有必要喜欢或不喜欢并且说出来。完全可以去恨我的作品。真是这样。我有很要好的朋友,他们的作品我就很讨厌。

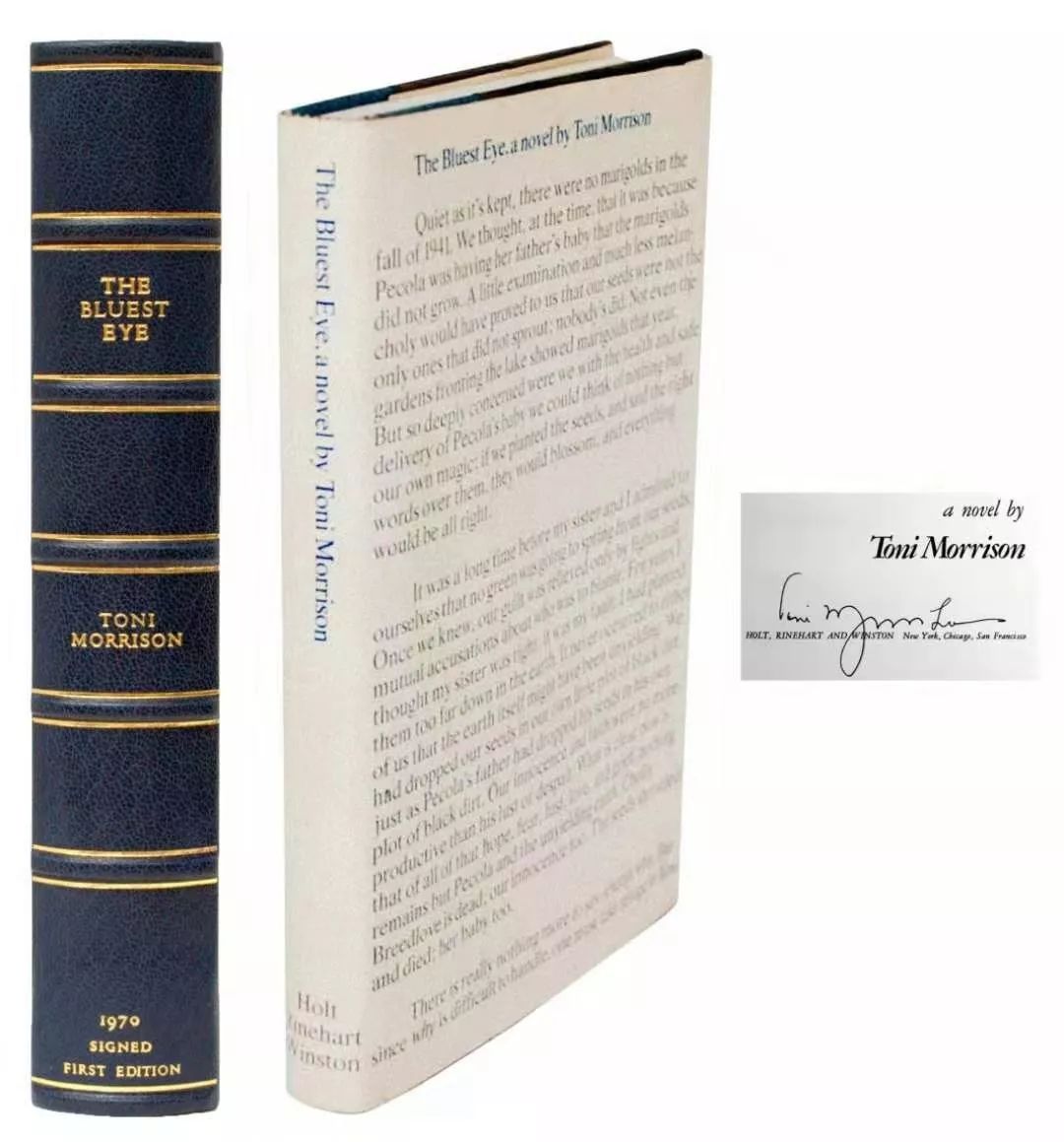

■托妮·莫里森的第一部作品、长篇小说《最蓝的眼睛》出版于1970年,莫里森时年39岁。 《巴黎评论》:能否谈谈在兰登书屋的那个时刻,当时他们突然意识到他们当中有一个作家? 莫里森:我出了一本书叫作《最蓝的眼睛》。我没跟他们说起它。他们直到读了《纽约时报》的评论才知道。是豪尔特出版这本书的。有人跟这个年轻人说我在写点什么,而他用非常随意的口气说,任何时候你写完了什么东西就交给我吧。于是我就那么做了。1968年,1969年,许多黑人在写作,而他买下了它,觉得人们对黑人写作的兴趣在增长,而我的这本书也会卖出去的。他错了。所出售的东西是:让我告诉你我是多么厉害,而你是多么糟糕透顶,或是那种说法。不管是出于什么原因,他冒了个很小的风险。他没有付给我多少钱,因此这本书有没有卖出去无关紧要。它在星期天的《纽约时报书评》上收到了确实是很糟糕的书评,然后在每日书评栏目里收到了很好的书评。 《巴黎评论》:写女人跟别的女人有强烈友谊的小说是那么的少。你觉得是为什么呢? 莫里森:这是一种名誉扫地的关系。我在写《秀拉》时有这样的印象,对于很大一部分女性来说,女人间的友谊被看作是一种次要的关系。男女关系是主要的。女人,你自己的朋友,一向是男人不在时的辅助关系。因为这样,才有了整个那一群不喜欢女人和偏爱男人的女人。我们需要被教育着去喜欢彼此。女性杂志是建立在这样的前提下,我们确实得停止彼此抱怨、彼此憎恨和争斗,停止和男人一起谴责我们自己——这是主导者主导他人行为的一个典型例子。这是一种重大的教育。当大量的文学作品都是那么做的时候——当你读到女人们在一起时(不是女同性恋情侣或那些已建立长期关系却暗中搞同性恋的女人,就像弗吉尼亚·伍尔夫作品里写的那样),那是一种看待女性在一起的公开的男性观点。她们通常是被男性主宰的——就像亨利·詹姆斯笔下的某些人物;或是女人在谈论男人,就像简·奥斯丁笔下的那些女友……谈论谁结婚啦,怎样结婚的,还有你就要失去他了,而我认为她想要他等等之类。当《秀拉》在1971年出版时,让异性恋的女人做朋友,让她们彼此之间只谈她们自己,在我看来是一件非常激进的事情……可如今几乎不算是激进了。 《巴黎评论》:它变得可以接受了。 莫里森:是啊,而且是变乏味了。它会做得过火而且照例会张牙舞爪。 关于写作习惯: “我做不到有规律地写作。这我从来都做不到——主要是因为我向来做朝九晚五的工作。”

■旅途写作中的托妮·莫里森,照片摄于80年代 (摄影©️Jill Krementz) 《巴黎评论》:你说过,你在天亮之前开始写作。这种习惯的开始是出于实际原因,还是由于清晨是你特别多产的一段时间? 莫里森:天亮之前写作始于一种必要性——我开始写作的时候我有了小孩子,而在他们叫妈妈之前,我需要利用这段时间——而那总是在早晨五点左右的时候。多年以后,我不在兰登书屋工作以后,我就在家里待了几年。我发现以前从未想过的我自身的一些情况。首先,我不知道什么时候我想吃东西,因为我一向是在要吃午饭、晚饭或早饭的时候已经吃过饭了。工作和孩子驱使了我所有的习惯……我并不了解从周一到周五我自己屋子里的各种声音,这一切弄得我感觉有点儿晕。 我是在那个时候投入《宠儿》的写作的——这是在1983年——而我最终意识到,早晨我脑子更清楚,我更自信,一般说来是更聪明些。早起的习惯,是孩子还小的时候养成的,如今则成了我的选择。太阳落山之后,我不是很灵光,不是很有才,不是很有创造性。 最近我跟一个作家聊天,她描述不管什么时候她移到写字桌前所做的某件事。我记不清那是个什么手势——桌上有个东西,她在敲打键盘之前要摸一下——可我们开始谈起人们开始写作之前所经历的那些小小仪式。我起先觉得我并没有仪式,可随后我就想起来,我总是在起床后沏一杯咖啡,这个时候天还黑着呢——天必定是黑着的——接着我就喝咖啡,注视晨光浮现。然后她说,噢,这个就是仪式呀。而我意识到,对我来说这个仪式构成我的准备,进入那个我只能称之为非世俗的空间……作家全都要发明接近那个地方的途径,他们期望和那儿取得联系,他们在那儿变成导管,或者说他们在那儿加入这个神秘的过程。对我来说,光线是迁移的信号。它并非存在于光线之中,而是在它到来之前就在那儿。它给了我能力,某种意义上而言。 我跟学生讲他们需要知道的最重要的一件事情是什么时候他们状态最好,最有创造力。他们需要问他们自己,什么才是看起来理想的房间呢?有音乐?有寂静?外面吵吵闹闹还是外面风平浪静?为了释放想象力我需要什么?

■“离婚而有孩子是非常棒的解放”,托妮·莫里森和她的两个儿子。照片摄于70年代末。 《巴黎评论》:你的写作惯例是怎么样的呢? 莫里森:我有一种从未体验过的理想惯例,那就是比如说,有九天不间断,而那个时候我不需要离开屋子或是接电话。并且拥有那个空间——在那儿我拥有大桌子的那种空间。到头来不管我在什么地方都是这么大的空间 [她指着书桌上一小块方方正正的地方],而我没法越雷池一步。我想起艾米莉·迪金森用来写作的那张小不点儿书桌,我心想,多可爱,她就在那儿,这个时候我就会暗自发笑。可那是我们任何人所拥有的全部:就这么小块空间,不管是什么样的归档系统,不管你是如何经常清除它——生活、文件、信件、申请书、请柬、发票只是不断回到里边来。我做不到有规律地写作。这我从来都做不到——主要是因为我向来做朝九晚五的工作。我只好是要么在这些时辰中间写作,匆匆忙忙,要么花去许多周末和黎明前的时间。 关于如何写作: “说我得要去做点什么之后我才能写作,这样的人我信不过。”

■在纽约家中的托妮·莫里森,照片摄于80年代 (摄影©️Jill Krementz) 《巴黎评论》:你觉得存在着一种让人成为作家的教育吗?也许是阅读? 莫里森:那个只有有限的价值。 《巴黎评论》:环游世界?去上社会学课、历史课? 莫里森:或是待在家里吧……我不认为他们非得要到处走才行。 《巴黎评论》:有些人说,哦,我只有等到活过这一辈子,只有等到我有了经验才能写一本书。 莫里森:或许是那样——或许他们只有那样才行。但是看看那些人,他们根本哪儿都不去,只是把它给想象出来。托马斯·曼。我猜他做过几次小小的旅行……我觉得你要么是有这种想象力要么是你学到这种想象力。有时候你确实是需要一种刺激。但是我本人不曾为了刺激而到处走来走去。我哪儿都不想去。如果我能够只待在一个地方,我就很快乐了。说我得要去做点什么之后我才能写作,这样的人我信不过。你看,我的写作不具有自传性。首先,把真实生活中的人当作小说题材——包括我本人,这我不感兴趣。如果我要写某个像玛格丽特·加纳那样的历史人物,那么她的情况我确实是什么都不知道。我的所知是来自于阅读她的两篇访谈。他们说,这不是很了不起吗?这是一个从奴隶制的恐怖逃到辛辛那提并且没有发疯的女人。虽说她杀掉了她的孩子,但并没有满腔怒火。她非常平静;她说,我会再这么干的。这就足够用来点燃我的想象了。 《巴黎评论》:她多少是一个著名的案例吧? 莫里森:是的。她真实的生活比在小说里表现得要可怕得多,但是如果我知道了有关她的一切,我就不会去写了。那样就会结束了;那儿就不会有我的位置了。这就像是一份已经烹调过的食谱。你瞧。你已经是这个人了。为什么我要从你身上窃取呢?我不喜欢这么做。我真正喜欢的是那个创造发明的过程。让角色从蜷曲之物一直发展到羽翼丰满的人,这才有意思。 《巴黎评论》:你会出于愤怒或其他情感写作吗? 莫里森:不。愤怒是一种非常激烈却很微小的情感,你知道。它没有持续性。它不生产任何东西。它没有创造性……至少对我来说是没有。我的意思是说这些书至少是花三年时间! 《巴黎评论》:那个时间用来愤怒是太长了。 莫里森:是啊。反正那种东西我是信不过的。我不喜欢那些小小的快速的情感,诸如,我孤独,哦哦哦,上帝……我不喜欢把那些情感当作燃料。我的意思是说,那些东西我有,但是—— 《巴黎评论》:——它们不是好缪斯? 莫里森:是的,如果不是你的头脑在冷静思考,而你是可以把它裹在任何一种情绪之中的,那么它就什么都不是。它不得不是一种冷静的、冷静的思考。我的意思是说冷静,或者至少是镇静。你的头脑。好好动脑筋就是了。 ●●● 节选自《巴黎评论·作家访谈3》托妮·莫里森访谈 译者:许志强 ● ● ●

《巴黎评论·作家访谈3》 美国《巴黎评论》编辑部 编 杨向荣 等 译 “作家访谈”是美国文学杂志《巴黎评论》(Paris Review)最持久、最著名的特色栏目。自一九五三年创刊号中的E.M.福斯特访谈至今,《巴黎评论》一期不落地刊登当代最伟大作家的长篇访谈,最初冠以“小说的艺术”之名,逐渐扩展到“诗歌的艺术”“批评的艺术”等,迄今已达三百篇以上,囊括了二十世纪下半叶至今世界文坛几乎所有的重要作家。作家访谈已然成为《巴黎评论》的招牌,同时树立了“访谈”这一特殊文体的典范。 一次访谈从准备到实际进行,往往历时数月甚至跨年,且并非为配合作家某本新书的出版而作,因此毫无商业宣传的气息。作家们自然而然地谈论各自的写作习惯、方法、困惑的时刻、文坛秘辛……内容妙趣横生,具有重要的文献价值,加之围绕访谈所发生的一些趣事,令这一栏目本身即成为传奇,足可谓“世界历史上持续时间最长的文化对话行为之一”。 《巴黎评论·作家访谈3》收录的受访作家包括如下十五位:威廉·斯泰伦、T.S.艾略特、埃兹拉·庞德、艾伦·金斯堡、索尔·贝娄、约瑟夫·海勒、卡洛斯·富恩特斯、菲利普·罗斯、约翰·欧文、多丽丝·莱辛、玛格丽特·阿特伍德、托妮·莫里森、阿摩司·奥兹、V.S.奈保尔、石黑一雄。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |