罗凯 |

您所在的位置:网站首页 › 岭南指的哪里城市 › 罗凯 |

罗凯

|

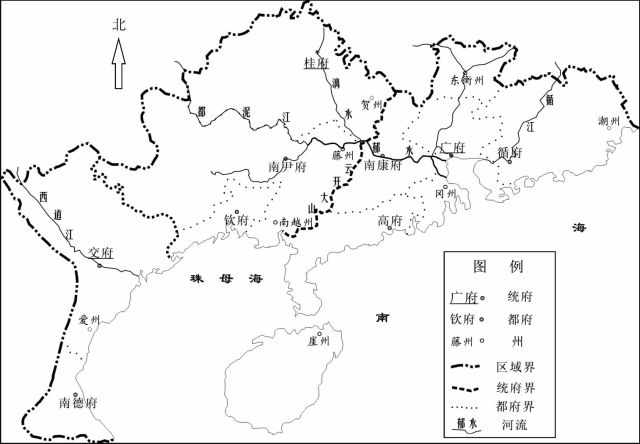

类似的情况还有高府,《旧唐志》曰:“贞观二十三年,废高州都督府。”《旧唐书》卷109《冯盎传》虽云盎贞观二十年卒,但《全唐文》卷231张说《赠潘州刺史冯君(君衡)墓志铭》曰:“祖盎,持节总管、高州都督、耿国公,薨,赠左骁卫大将军、荆州大都督。恩命分府为三州,授君三子,子智戣高州刺史,子智玳恩州刺史,犹子子猷潘州刺史。”而恩州、潘州置于贞观二十三年或永徽元年(650年),可见冯盎死后,高州都督府即废,原高州则分为三个州。 从钦府、高府的罢废,可以看出二者乃特为宁长真、冯盎两位隋末实权人物而设,人死则府废。杨世略、陈智略、李晙等人,由于史料缺乏,不知其亡于何时,但由宁长真、冯盎之例推测,或许循府、南康府、南德府之废,也与三人之亡有关。 正因为钦府、高府、循府、南康府、南尹府等皆因笼络岭南当地豪族所设,与一般的总管府(都督府)有别,所以,岭南真正起着内地“都府”管控一方作用的,是另外的三个府,即由隋唐朝廷实际掌握的桂府、广府、交府。由此,当时整个岭南地区,实际分为三大政治区域:广府管区、桂府管区和交府管区,基本上相当于今广东和海南、广西、越南北部三大区域,仅有极微小之出入。其中广府先后辖有南康府、循府、高府、崖府等较低层次的都府,桂府先后辖有钦府、南尹府、龚府等,而交府则辖南德府(驩府)(见图1)。为便于区分这两种不同层次的都府,笔者拟撰一新词,将广府、桂府、交府等较高层次的都府名之为“统府”,即可以统辖一般的基层的都府,后者则直接简称府。

图1--德六年岭南地区都府与统府示意图 之所以呈现出这样一种格局,与其时岭南的局势密切相关。桂府、交府的第一任总管,均为隋代旧臣,一直心向朝廷。隋末大乱,其与中央政府的联系被迫阻断,但唐初向南统一时,二者都主动投诚,之后不久,就“奉表请入朝”,而将其所管地区交给李唐朝廷直接管理。丘和因年事已高,故入朝后就留在中原,交州遂成为唐朝廷在岭南实行有效统治的重要战略基地。唐初十分重视该府,武德五年全国所设五大总管府,交府即为其中之一。为了通过该府控御南疆,李唐一直派遣能干重臣或者宗室近臣任职该府,如李大亮、李寿、李道彦、柳楚贤、李弘节等。至于桂府,作为隋、唐两朝统一岭南的桥头堡,一直备受重视,李袭志作为第一任总管,虽然曾短暂入朝,并任江州都督,但因为他强明干练,并深悉当地情况,故不久即复任桂州都督,“前后凡任桂州二十八载”。李袭志对唐初桂府乃至整个岭南西部地区的稳定,作出了巨大的贡献。其后任有张士贵、张宝德、李弘节、柳楚贤等,均有能名。相对而言,广府在隋末唐初的情形颇为微妙。该府并没有像丘和、李袭志那样忠心能干的循吏,故隋末离乱,反藉助于冯盎等岭南豪族。 那么为何分成这三个统府区呢?其根源应在地理环境。广州统府区与桂州统府区之间,是斜贯南北的云开大山。这条山脉绝对海拔并不是很高,甚至不如东边的云雾山,但其从梧州附近的西江南岸开始,呈东北———西南走向,绵延四五百里,余脉一直南抵北部湾,相当程度上阻隔了两广之间的交通。而桂州统府与交州统府之间,则由于当时陆路不通,只能由海路往来。故史载宁长真等渡海南击丘和,却被丘和、高士廉等率交、爱二州民众占据地利击败。宁长真降,“交、爱之道始通”,皆因为宁长真当时掌握着离交州最近的航线。史载,“贞观十二年,清平公李弘节遣钦州首领宁师京,寻刘方故道,行达交趾,开拓夷獠,置瀼州”。直到此时,钦州与交州之间的陆路交通才再次打通,但即便如此,海路依然是海北地区往来安南的主要方式,此点可参见台湾学者廖幼华的论文。故交州统府与桂州统府,当时实质上是不大相连的。 事实上,入隋之后,岭南的政治中心有一个较大的变化。六朝政权无比倚重广州,广州刺史往往都督岭南诸州,梁、陈时候,也只有今桂北一带(大致相当于大业年间的始安郡范围)不在其统内。隋代则不然,桂州总管府总管今广西全境和越南北部,循州总管府管粤东地区,广州总管府辖区则局限于粤西和海南岛,且其名称、治所多变,广州本身的辖域亦屡变。尤其与桂府多能臣,如周法尚、令狐熙、侯莫陈颖等主政不同,广府长官多无能、贪赃之辈,论重视程度,远不及桂府,这应该是隋朝统治者有意为之的结果。因为隋代统一岭南,是兵分两路的,西路以武力从桂州开始征服,东路以和平绥集为主,相较而言,桂州一直是隋朝岭南政策的战略要地。再者,岭南诸州中,桂州最靠近中原,对于杨隋这个“后来的征服者”而言,心理上也觉得桂州更好掌控。加之隋文帝时,南北大运河尚未开通,从隋都长安往岭南,因为有灵渠的存在,桂州路的交通也更为方便。另外,从统治的角度而言,岭南不宜作为一个整体,分而治之更符合杨隋征服者的利益。所以,不但桂府、循府分广府之势,而且,从更广的区域而言,岭南也不属于一个政治单元。《隋书·乞伏慧传》云:“俄转荆州总管,又领潭、桂二州总管三十一州诸军事。”潭、桂二州总管从属于荆州(今湖北荆州)大总管府,相应的,广府、循府应该就属于扬州(今江苏扬州)大总管府了。 在隋末唐初的乱离格局中,岭南也并不是一个整体,同样受到岭北政治形势的深刻影响。大业十二年(616年),高凉通守洗宝彻举兵,岭南各大土著势力纷纷响应。此时至武德初年的数年间,洗宝彻应是岭南最大的势力之一。但最初的纷扰之后,中原地区群雄逐鹿的兼并浪潮也波及到了岭南。毗邻的萧铣梁国和林士弘楚国均实行南下战略,逐渐分别控制了岭南的西部和东部地区,李袭志、李光度、宁长真、丘和、李晙等归顺萧梁,而杨世略、高法澄、洗宝彻、冯盎等则投降了林楚。这种以云开大山为界线的势力分野十分明显,可以说相当程度上继承了隋代的格局。杨隋皇室杨纶隋末流落朱崖(今海南海口东南),后又被林士弘逼迫至儋耳(今海南儋州西北),可为佐证。不过,林士弘后来逐渐走下坡路,内部张善安分立,外部萧铣趁机掠地,南边刘洎的工作卓有成效,于是这种泾渭分明的格局被打破。正当刘洎在岭南东部取得进展之时,武德四年冬,萧梁被李唐灭国,因此杨世略、冯盎等势力尚未在梁、楚的权力更迭中作出反应,就又面临新的政治格局,其结果就是次年陆续降唐。 唐初的岭南政治地理格局,依然不可避免地受制于岭北的政治大环境。《旧唐志》云: (武德)五年,荆州置大总管,管荆、辰、朗、澧、东松、沈、基、复、巴、睦、崇、硖、平等十三州,统潭、桂、交、循、夔、高、康、钦、尹九州……七年……改大总管为大都督,督荆、辰、澧、朗、东松、岳、硖、玉八州,仍统潭、桂、交、夔、高⑦、钦、尹等七州。其沈、复、睦、崇四州,循、康二州都督并不统。贞观……二年,降为都督府,惟督前七州而已。其桂、潭等七州,不统也。 此处部分府州的记载或有出入,但由此可以看出,武德五年至七年,桂府及其所管的南尹、钦府,以及广府及其所管的循、南康、高府,即今天整个岭南三省(自治区),均属于荆州大总管府;而今越南北部,属于交州大总管府。但此格局为时不过两年,就又回到隋代的旧制。武德七年,交州与广州地位互换,于是整个岭南西部地区,包括今广西和越南北部,隶属荆州大都督府;而岭南东部地区,即今广东、海南两省,属于广州大都督府。但不久循府即改隶扬州大都督府。贞观元年,广府由大都督府降为中府,遂连同高府、循府改隶安州大都督府。二年,荆府、安府皆去“大”字,北边大“统府”遥控岭南的局面结束,岭南三足鼎立的格局于是得到凸显:广府统今广东和海南;桂府督今广西;交府管今越南北部地区。 这种层层统辖的“统府三分格局”持续了数十年时间,整个太宗贞观年间(627-649年),甚至高宗前半叶(650-666年),都没有什么改变,直到高宗乾封二年(667年),才被新的平级的“五府并立格局”所取代。 二、高武时期的岭南五府格局 贞观二十三年,在唐太宗逝世的同年,岭南枭雄冯盎亦去世。唐高宗趁机将原高州都督府罢废,并将高州一分为三,这是“众建以少其力”的典型政治手段。高府之废是一个标志,说明隋末唐初主宰岭南的旧酋豪势力基本瓦解,因为前此南康、钦、循、南尹等府已废,这样,唐代在岭南施政的阻力就大大减轻了。 于是,唐高宗能对岭南的统治格局从容进行调整,原统府三分格局因此发生巨变。西部的容州、邕州升为都督府,与桂府、广府、交府并立,从而打破了原有的三分格局,塑造了新的五府格局。 关于邕州都督府,根据《旧唐志》的记载,似乎贞观六年就已经有了邕府(今广西南宁),然《元和志》《寰宇记》均言“乾封二年置都督府”。故邕州都督府始置于高宗中期的乾封二年,可无疑问。这一点艾冲、郭声波等早已指出,不必详述。唯其后该府一度被少数民族所攻陷,都督府曾移至贵州(今广西贵港)。 至于容州都督府的设置,要复杂得多。《旧唐志》“容州叙”谓容州开元中升为都督府。艾冲依据《大唐赠卫尉卿并州大都督淮阳郡王京兆韦府君墓志铭》,以中宗韦皇后之弟韦洄于如意元年(692年)“甍于容府”,从而判定容府始置于天授年间(690—692年),但是以年代较晚的墓志铭所追述的地名,并不一定就是死者当时的实际情况,而很可能只是撰铭者所处时代的名称。《吕玄福墓志铭》云:“授(吕玄福)朝散大夫、行窦州司马,俄迁容州都督府司马……以调露元年八月十八日,遘疾卒于容州之官第,春秋四十有六。”如此,则容府之置,不晚于高宗调露元年(679年)。廖幼华据《景星寺碑铭》,判定高宗时容州已置都督府,经略使最晚开元初年已存在,其说甚是。事实上,根据卢藏用所撰《景星寺碑铭》,容府之始置时间,可以进一步精确。该铭记载: 容州都督府景星寺者,高宗天皇大帝所建也。高宗……增封东岱,有景星乘象,制诸州置寺,仍景星为名……时都督乐处元,以式遏为心,未遑经始;后长史陈善宏,以熏修为念,颇加薙翦。 这段文字说明景星寺始建于高宗乾封年间,时容州已有都督,但该都督致力于稳定当地秩序,并未在景星寺的建设上花费多少心力。也就是说,至迟唐高宗乾封年间,容州都督府已置。而该府之置,或源于当地的动荡局势,即所谓“时都督乐处元,以式遏为心”,式遏即镇压、防御。因此,容府之设,不应晚于乾封二年邕府之置。 那么,高宗朝为何会作出这种调整呢?在《唐代容府的设置与岭南五府格局的形成》一文中,笔者从背景和深层原因两个方面做了初步探讨。前者重在政区设置和军事行动,后者则重点考察了容府周边的“獠叛”和交通形势。以下再就一些未竟问题稍作补充。

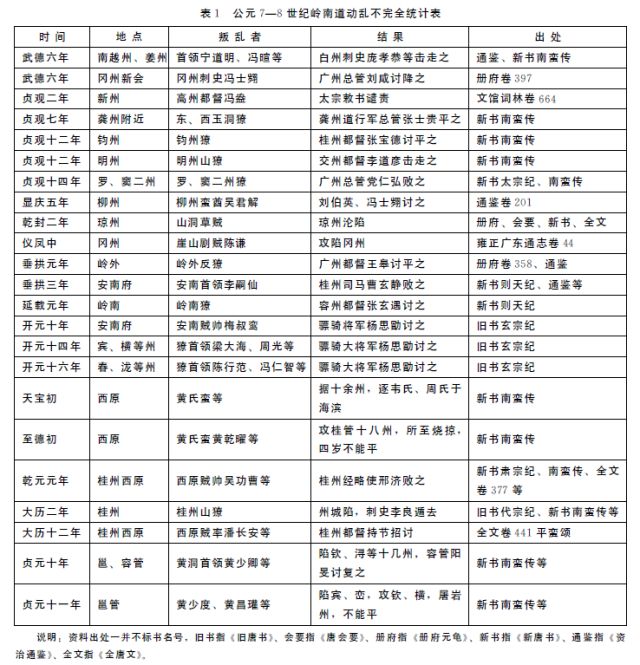

图2 唐高宗末年容府附近示意图 (据《中国历史地图集》第五册之“桂州容州附近图”改绘) 原来桂府之外,岭南道西部还存在着地位较低的龚府,该府不但级别上从属于桂府,而且所管七州,均在桂府直辖州的包围中。这是唐初照顾李光度势力的一种权宜之计,实际上却使得桂府统辖地域过大,管理不便,而龚府作用有限,地位尴尬。龚州虽处在郁江干流上,却不像浔州、藤州、梧州等有支流汇入,不具备纵深和腹地,因此,地理位置并不佳。反之,容州当“容江道”之要冲,扼守当时沟通岭南南北最重要最便捷的陆上交通要道,并可通江达海,区位优势非常明显(见图2)。邕州则临近左、右江汇合处,是邕江流域的重镇,其西、北、南,在当时均是尚待开发的“蛮荒之地”,因此,邕州是桂西大开发的前沿阵地;同时,其当西原蛮南下、东进之关口,也是镇压西原蛮的重要据点。 关于唐前期岭南地区的“獠叛”,《通典·古南越》述其风俗曰: 五岭之南,人杂夷獠……大抵南方遐阻,人强吏懦,富豪兼并,役属贫弱,俘掠不忌,古今是同。其性轻悍,易兴迷节(自尉佗、征侧之后,无代不有扰乱。故《萧齐志》云:“凭恃险远,隐伏岩障,恣行寇盗,略无编户。”)。爰自前代,及于国朝,多委旧德重臣,抚宁其地也。 下表是一份不完全统计表,时间从李唐取得岭南至德宗贞元年间。

相对于岭南道东部的广管地区,西部原桂管之地更为原始和野蛮,开发程度更低。尽管尚未找到更多的证据,表明高宗乾封以前当地是否比东部广管更加动荡不安,但联系之后邕府一度“为夷獠所陷”,与天宝以后西原蛮的肆虐猖狂,可知冰冻三尺非一日之寒。唐高宗加强岭南西部的控制,撤销位置尴尬、层次较低的龚州都督府,增设与桂府平级的邕府、容府,建构成桂、邕、容三足鼎立、互为犄角的格局,实在是未雨绸缪之举。虽然未能很好地防范西原蛮在后来的大肆扩张,但这与至德以后的国家大环境,以及守边镇将的才干、措施密切相关。从容府、邕府设立之后,基本能维持到李唐灭亡,存在两三个世纪(南汉时仍存在)之久,可知这一改革的意义之深远。 如果说容府的设置主要是为了保障“容江通道”的安全和畅通,那么置邕府则是为了更广的拓边。容州毕竟位于岭南的腹地,而邕州则是完全的边州,处在原南尹府或桂府的最西南,其开发程度本就不高,因而该府的定位与容府是不同的。邕州最大的优势在于地理区位,它离左江和右江的交汇处不远,正当郁江航道的起点,通过该州,可以最大限度地掌控桂西的羁縻府州。其与北边的桂府,南边的交府一起,消极而言,可以构筑一道稳固的防线,将西原诸蛮阻挡在该线以西;从积极的方面说,若有效联动,则能逐步推进,将越来越多的化外之地纳入李唐的郡县体系中来。正因为邕府处在岭南的最边缘,所以即便在唐前期,该府也并不稳定,《元和志》就记载:“乾封二年置都督府,后为夷獠所陷,移府于贵州。景云二年(711年),州界平定,复于邕州置都督府。” 容、邕二府虽然同在边远区的岭南,但却代表了唐代都督府的两种不同类型:一种是边疆都督府,一种是要冲都督府,即所谓边府(边州)和要府(要州)。如果说容府是“稳压器”或“镇河塔”,重在保障战略后方,那么邕府则是“助推器”或“桥头堡”,重在开拓前沿疆土。 盛唐时期岭南政治地理最显著的格局是“岭南五府”,那么在原有的广、交、桂,以及新置的容、邕这五府之外,高宗初年原有的龚州、崖州、驩州三个都督府又是如何消失的呢?龚州都督府废于容、邕二府初置之时,崖州都督府则在乾封二年之前即已罢废,唯有驩州都督府可能维持到乾封二年之后,但在永隆二年(681年)之前若干年必已罢废。 因此,唐高宗时期,岭南政治地理格局的最大变化,就是地位较低的崖府、龚府、驩府的罢废,和地位较高的容府、邕府的设置,从而由平级的五府格局,取代了原来层层统辖的三分格局。容府、邕府设立之后,桂、邕、容三足鼎立、互为犄角,进可攻、退可守,有效地加强了对岭南西部地区的控制。之后,虽然偶尔也有被攻陷而临时侨治于其他州,或短暂省并的情况发生,但这新的五府(广、桂、容、邕、交)共存格局,基本上维持到李唐灭亡,存在了近两个半世纪之久(667-907年),可见这一统治格局的调整是相当成功的。 三、唐中期岭南的“归一” 但是,这五府之间的平行、并立状态,在岭南维持的时间并不长。《旧志》广州条谓:“永徽后,以广、桂、容、邕、安南府,皆隶广府都督统摄,谓之五府节度使,名岭南五管。”五府节度使自然不可能早在永徽年间就成立(详见后文),毕竟其中的邕、容二府乾封二年才设,但这句话自有它的价值,提示我们,互不统属的五府格局可能为时甚短。 《新唐书·方镇表》谓开耀(681-682年)后,桂州置管内经略使。这是有明确记载的岭南最早的管内经略使。《方镇表》的很多记载存在舛误,但这条记载突出列于景云年间之前,当有所据。又据《景星寺碑铭》,开元初年已存在容府经略使。 广州的岭南五府经略使之设,明确的记载,可追溯到神龙三年(707年)。《旧唐书》卷76《太宗诸子·吴王恪传附子千里传》云:“(神龙)三年,又领广州大都督、五府经略安抚大使。”但岭南五府经略使之始置,当还在此之前。 《景星寺碑铭》载光楚客的任官经历,在开元初年任容府都督兼管内经略使之前,还曾任过广州都督府长史兼经略副使、岭南五府安抚经略副使等职。而《新唐书·薛季昶传》谓薛季昶死时(神龙二年),光楚客为广州司马。此职《景星寺碑铭》未载,较之铭文,当在广府长史之前。如此两相堪合,至迟神龙初,已存在岭南五府经略使。而在“充岭南五府安抚经略副使”之前,碑铭还书其任“广州都督府长史兼经略副使”,以此观之,广府上佐既兼广府管内经略副使,又兼岭南五府安抚经略副使,这是两个不同层次、不同级别的职务,前者只辖广府管内23州,后者则管岭南道全部的五个都督府或都护府,州数在70个以上。由此观之,最迟公元8世纪初,覆盖整个岭南道的岭南五府经略使,及其以下的五个管内经略使体系,已经存在。而此体系的滥觞,很可能是《新唐书·方镇表》所载桂府管内经略使的设立。因为差相同时,交州都督府改称安南都护府,二者或许不是孤立的事件,而意味着唐朝岭南统治格局的又一次较大变革。 岭南五府安抚经略使的设置,意味着原来五府分立、互不统属的岭南“五分”格局,至少在军事上被根本改变,从而形成了一个军事上的岭南“共同体”或“统一体”。以“都府”与“统府”的概念来观察,则此时的广府、桂府、容府、邕府、安南府下辖若干州,均为“都府”;而统辖此五府的岭南五府经略使,则是“统府”。这也意味着,高宗中叶之后,在岭南实行了一段时间(不到40年)的扁平化五府分立格局,重新回归到层层管辖的“统府”时代。 前引李千里、光楚客的事例,均表明岭南五府经略使常设于广州,这是确凿无疑的。后来的宋璟、甑亶、李涺(光王涺)、李尚隐、李朝隐、宋鼎、裴敦复、彭皋、卢奂、张九皋、贺兰进明等均为例证。 这里需要辨析的是,在至德二载(757年)之前,是否有岭南节度使或者说五府节度使之设。《唐会要·节度使》明言:“岭南节度使。至德二载正月,贺兰进明除岭南五府经略兼节度使,自此始有节度之号,已前但称五府经略,自此遂为定额。”但成书于开元末的《唐六典·尚书兵部》有“岭南节度使”之号,为天下八节度之一。又,《旧唐书·卢奂传》谓:“刘巨鳞、彭果相替为太守、五府节度,皆坐脏巨万而死。”《张九皋神道碑》亦谓:“除南海太守,兼五府节度经略采访处置等使,摄御史中丞,赐紫金鱼袋。”时在天宝十载前后。 以上似乎都说明,至德二载前岭南已有节度使。并且,《旧唐书·玄宗纪》载该年五月癸酉,诸王遥领重镇并不出阁,其中“光王涺为广州都督、五府节度大使”。《唐会要·亲王遥领节度使》同。两书均谓此时已有五府节度大使,似乎铁证如山,加之上述其他材料,至德二载才有岭南节度使之说就难以成立了。但事实并非如此简单,《庆唐观纪圣铭碑阴》对此的记载为:“皇子广州都督兼岭南五府经略大使光王涺。”该碑阴作于开元十七年九月三日,列书当时皇室要员及朝廷重臣之详细官职,规格颇高,不但是难得的第一手资料,而且最可靠,可据以纠正传世史书的不少误漏。《旧纪》和《会要》所列开元十五年的诸王官称,该碑阴一一详列,因此,当时岭南存在的是“五府经略”,而非“五府节度”。 至于《唐六典》,诸使被规范化了,因为北部的均称节度使,所以岭南具有相似情形的五府经略使,也被称作节度使。而彭果(皋)的官称,《通鉴》天宝四载五月壬申条已经有了交代,其所代的是裴敦复,而裴为“岭南五府经略等使”。张九皋的情况,则属于后人的追加。因为该神道碑作于大历四年(769年)之后,当时已是岭南节度使兼五府经略使的定制。 但岭南节度使之号亦非自至德二年贺兰进明才有。《通鉴》卷218至德元载五月已有“岭南节度使何履光”,七月,“升五府经略使为岭南节度,领南海等二十二郡”。或许五月何履光之为岭南节度使乃权制,至七月方为定制。要之,岭南节度使始于至德元载,而非次年。 相当长的时间内,岭南节度使因为兼五府经略使,所以对于其他四府具有节制权。直到“杜佑授岭南节度使,德宗兴元,朝廷故事,执政往往遗忘,旧日岭南节度常兼五管经略使,佑独不兼,盖一时之误,其后遂不带五管经略名目”。即自此以后,名义上广府对于岭南其他四府已经没有节制权,但事实上,因为节度使比都防御使、经略使、观察使等位要高权要重,广府对于整个岭南还是有相当大的战略影响力。韩愈《送郑尚书序》曰: 岭之南,其州七十,其二十二隶岭南节度府,其四十余分四府,府各置帅,然独岭南节度爲大府。大府始至,四府必使其佐啓问起居。谢守地不得即贺以为礼,岁时必遣贺问,致水土物。大府帅或道过其府,府帅必戎服,左握刀,右属弓矢,帕首袴鞾迎于郊。及既至,大府帅先入据馆,帅守屏,若将趋入拜庭之为者。大府与之为让,至一再,乃敢改服以宾主见。适位执爵皆兴拜,不许乃止,虔若小侯之事大国。有大事,谘而后行。 岭南节度使在岭南地区独为“大府”,其他四府之于岭南节度使,“若小侯之事大国”,并且,“有大事,谘而后行”。韩愈作此《序》在长庆三年(823年),时距兴元元年(784年)已经40年,韩氏所言,不应是兴元之前的情况。即是说,虽然不再有“五府经略使”的身份,岭南节度使对其他四府还是有节制的权力。 《新唐书·南蛮传》又载:“黄氏、侬氏据州十八,经略使至,遣一人诣治所,稍不得意,辄侵掠诸州。横州当邕江官道,岭南节度使常以兵五百戍守,不能制。”乾封后,横州恒属邕管,邕管废,则度属邻近的桂管、容管,不曾属岭南节度使所在的广管,然公元820年,岭南节度使却“常以兵五百戍守”于此,可见其时岭南节度使对整个岭南道地区,还是有相当大的军事干预能力的。 以上叙述表明,在军事方面,即从岭南五府经略使和岭南节度使的角度而言,岭南是一个统一的整体,而这个统一体的中心,一直在广州。其在整个岭南中心地位的获得,根本上来说还是由于其得天独厚的区位优势:广州位于珠江流域三大水系汇合入海处,溯流而上,可达岭南绝大多数内地;泛海而下,能覆盖所有沿海地域;而且其北距五岭还有较广大的腹地,位置比过于偏北的桂州无疑更为优越。在张九龄整修大庾岭路之后,其与中原交通不便的劣势也消除了,于是其岭南道的核心地位更不可动摇。 此外,8世纪前半叶,唐朝不时设有按察使、采访使等监察或民政使职。岭南道按察使,拥有监察整个岭南道官员的重权,是岭南道采访使的前身,一般由广州都督兼五府经略使充任,如周利贞、萧睿、宋璟、甑亶、裴休先等。但开元十八年至十九年,张九龄曾一度任桂州都督兼岭南道按察使。此前,苗延嗣或也曾以桂管长官兼任岭南道按察使,《苗弘本墓志铭》谓“桂管采访使”,以其与张嘉贞同时观之,应为岭南道按察使,以桂州都督兼之,故名桂管,至于采访使,则可能是大中年间撰志者以后世之雅称称之,也可能是按察采访处置使的省称。是则按察使时代,广州、桂州均曾做过岭南道的中心。后来开元末至天宝年间,李朝隐、刘巨麟(鳞)、卢奂、彭皋、张九皋等,皆以广府长官或南海太守的身份兼任岭南(道)采访使,则采访使时期,岭南道的中心固定为广州(南海郡)。采访使虽然名义上还是监察使职,但其实际权力早已超过监察范围,向民政领域颇多干预了。所以,在监察与民政方面,岭南地区也是个统一体。 另外,主持“南选”的岭南选补使,则负责整个岭南地区官员的选任。南选是唐代铨选制度的一种。《会要》云:“开元八年八月敕:岭南及黔中参选吏曹,各文解每限五月三十日到省,八月三十日检勘使了。选使及选人,限十月三十日到选所。正月三十日内,铨注使毕。其岭南选补使,仍移桂州安置。”说明岭南选补使当时应该是个固定职位,有一整套官僚机构,并有驻地。且其驻地情况,可能也与按察使类似,在广、桂二州之间摆动。又,“大历十四年十二月二日敕。南选已差郎官。固宜专达。自今已后。不须更差御史监临”。则一段时间内,南选没有御史监察。但这应该只是一时之权宜,毕竟兹事体大,国家不可能不实行监控。《会要》即载贞元十二年瑏瑠、元和二年,御史监察岭南选补使的情形。据《新唐书·选举志》,最初四年一届的南选,后来的常制应该是三年一任。可是随着朝政的糜烂,这种制度也时有罢辍。《会要》即记载了长庆二年、太和三年(829年)、太和七年、开成二年(837年)至四年等数次“权停”。不过据此可知,此时“南选”在制度上仍然存在,只是权且暂停而已,而时间上似乎更接近四年一届。 要之,高宗中期岭南五府共存格局形成之后,五府分立互不统属的局面并未继续很久,即在更高层面上,被岭南的“统一”所覆盖。岭南五府经略使持续了近一个世纪,德宗时期才被罢废,此后军事上的岭南统一体,因为广州岭南节度使的超然地位,以及在岭南西部的军事存在,一定程度上得以延续。岭南按察使、岭南采访使断断续续地存在近半个世纪,在监察、民政方面一度形成了统一局面。而岭南选补使,则在官员的组织和人事等方面,将岭南“团结”在一起。 结语 历史的车轮从来都不是笔直向前的,往往要走弯路,甚至岔道。唐初的岭南统治,承继隋末的乱局,以羁縻为主,但广袤的天南之地不能放任不管,所以李唐朝廷以桂、广、交三州为基地,建立起层层管辖的“统府三分格局”,其统府辖区,很接近宋以后的“三分”局面。然此三分格局唐代只维持了40来年,在此后的三个世纪中,历史的车轮却拐了一个大弯,朝着“五管格局”曲折前行。在五管的基础之上,“盛唐”时期的岭南政治地理,于军事、人事、监察、民政等诸方面,又一度表现出十分明显的“归一化”特征。 岭南在唐前期的“统府三分”与“五府并立”格局,和中叶的“南选”,无疑具有边疆、民族地区的特殊性。但“盛唐”时期,其在军事、监察、民政等领域的“归一”,与其他地区相比,则既有共同性,也有相异之处。如何理解这种种现象,并挖掘其背后深层的因素,值得我们进一步思考与研究。 当然,随着局势的进一步变化,岭南道的“归一”也难以持续,后来在各方面,“归一局面”都逐渐瓦解,于是有宋以后两广的分立,更有“安南”的独立,不过那已是另一个复杂的问题,俟后再另文探讨。 本文原载于《中国历史地理论丛》2018年第1期,特此致谢! 责任编辑:Dorothy返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |