江西宜春方言:赧人 |

您所在的位置:网站首页 › 宜春方言笑话小品 › 江西宜春方言:赧人 |

江西宜春方言:赧人

|

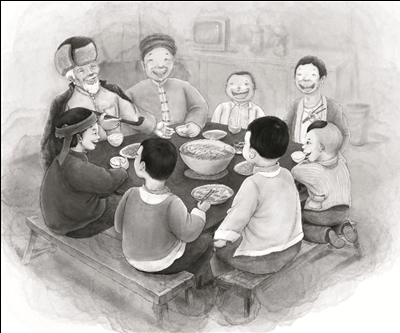

小时候参加各种传统宴席,喜欢和老人坐一桌。一是小孩子手短,老人会帮夹菜,二是饮宴很有秩序和节奏感。

每上一道菜,坐上的长者就招呼大家:“赶滚(江西宜春话“赶滚”意为趁热),莫赧文!”老人先下筷子,众人才陆续跟上。如果哪个小孩不守规矩,先夹菜或吃相难看,长者就会提醒:“莫赧煞人!” “赧文”即斯文,“赧煞人”即羞死人。不过,当初并不认得这个“赧”字,也没有谁深究怎么写,都跟着读“演”(yǎn)罢了。 后来读北宋司马光的《训俭示康》,其中有句:“自为乳儿,长者加以金银华美之服,辄羞赧弃去之。”《训俭示康》是司马光教导儿子司马康崇尚节俭的一篇家训,此句意为:“小时候,长辈用金银饰品和华丽的服装来打扮我,我总是感到羞愧而弃用之。”忽然有所触动,宜春话中的“赧”应是这个“赧”(nǎn)字! 赧的本义是因惭愧而脸红,如《魏志·陈思王植传》这句:“窃感《相鼠》之篇,无礼遄死之义,形影相吊,五情愧赧。”有时指人的脸色通红,如李白描写冶铁工匠的《秋浦歌》:“炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川。” 赧另有古读音yán,这与宜春话的读音yǎn拼音一致,只是音调由阳平变为了上声。再比如“研”(yán)字,宜春话读音为niǎn,这说明在宜春话中,yan与nan或者nian在某种情况下是相互转换或通用的。“赧”字应是中原古音在赣方言中的遗存。 除了“赧文”和“赧人”之外,运用得比较普遍的词语还有“装赧”,意思是“因为斯文、害羞而吃亏”。如下句: 甲:还没恰(吃)饭吧! 乙:恰哩。 甲:哪有这么早的饭?等下饿肚子就装赧! 看似平常的宜春话,往往蕴藏着古典的“玄机”。宜春话属赣方言,但个人感觉留存的古代汉语相比其他地区要多一些,或许这与宜春的建城史和地理位置有些关系。一是宜春建城较早,刘、易、袁、彭、谢等几大望族基本上在隋朝以前就定居于此,他们对赣方言的形成有较大的塑造权;二是宜春主要位于赣江支流袁河、锦江的河谷丘陵地带,非移民主要迁徙线路,商业也不甚发达,受吴方言、江淮官话的影响相对较小;三是宜春自古为“文物昌盛之邦”,官家和民间都比较重视语言文字的传承。 大俗即大雅,那些土里土气的俚语方言也许是秦汉唐宋的古典遗韵。(摘自杨胜云《宜春话掌故》) (稿件原载于2019年9月24日《宜春日报》) 责任编辑:曾岚 万文婷 江西学习平台 订阅 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |