转载 |

您所在的位置:网站首页 › 学生杂志封面 › 转载 |

转载

|

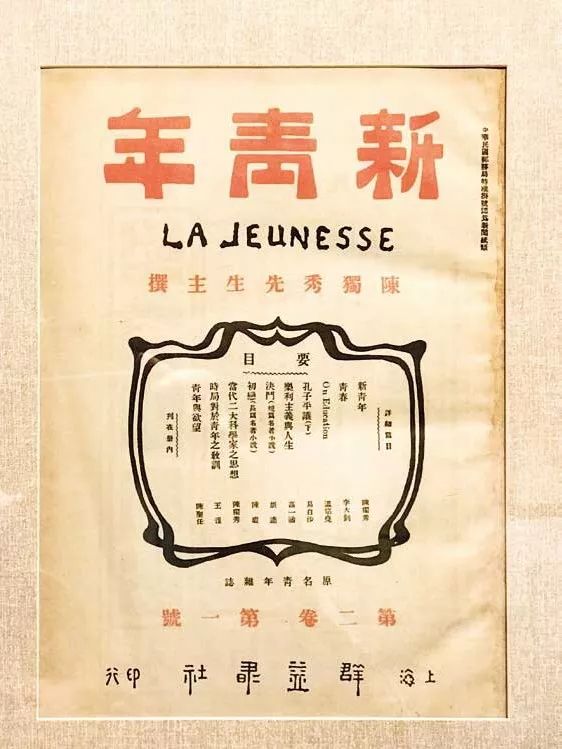

上半部分是一个方框,方框里有一排比肩而坐的中国青年学生。他们似乎在聆听着什么,并两两交流着。学生头顶上方即为“LA JEUNESSE”(法文“青年”)。下半部分主要为绿色圆框里的人像(第一期的人像为美国著名钢铁大王兼慈善家卡耐基),右侧是中文红字“青年杂志”,左侧则注明卷号。 在《青年杂志》改名为《新青年》后,保留了原有的法语刊名,并没有将之改为“LA NOUVELLE JEUNESSE”(法文“新青年”)。同时,去掉了人像,并在封面上标出“陈独秀先生主撰”。

《新青年》第二卷第一号 那么,《新青年》杂志封面的外文副标题为何是法文“LA JEUNESSE”而不是英文“NEW YOUTH”或者“YOUTH”呢?这是一个偶然的选择吗? 事实上,陈独秀用法文作为杂志的副标题是别有深意的。 《新青年》杂志自创刊伊始,便表现出对法兰西文化的强烈偏爱。这种偏爱来自陈独秀本人,而主编的喜好也反映了杂志的灵魂。在相当长的一段时间,陈独秀一直把法国文化排在欧洲诸国文化之上。

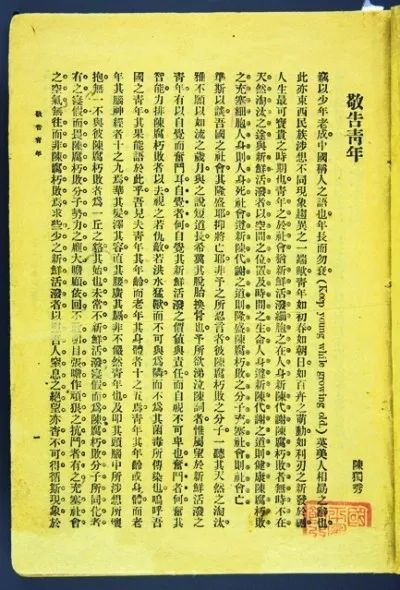

陈独秀,1879-1942 “五四”是个博采众长的转型时期,身处变革关口的中国知识分子们需要一种思想体系作为批判陈腐、介入社会的武器。声势浩大、绵延一个多世纪的法国启蒙运动对中国知识分子的影响最为深远。可以说,在真正转向马克思主义之前,陈独秀和其他中国早期思想启蒙者受法国的影响最深。 陈独秀对法兰西文化的颂扬在创刊号上可谓是体现得淋漓尽致:除了封面外文副标题是法语,内中还有不少文章向青年读者们介绍法兰西文明。 以创刊号为例,有数篇文章都有法国大革命相关。 在《敬告青年》一篇中,陈独秀提出青年努力的六条标准,即自主的而非奴隶的,进步的而非保守的,进取的而非隐退的,世界的而非锁国的,实利的而非虚文的,科学的而非想像的,都是来源于法国大革命的思想和启蒙主义思想。该文洋溢着对青年人的殷殷期许,让懵懂的中国青年们“如清夜闻钟,如当头一棒”。

发刊词之《敬告青年》 他在亲自撰写的《法兰西人与近世文明》更是极力讴歌法兰西对近世文明的贡献: “近代文明之特征。最足以变古之道。而使人心社会划然一新者。厥有三事。一曰人权说。一曰生物进化论。一曰社会主义。 ” “此近世三大文明。皆法兰西人之赐。世界而无法兰西。今日之黑暗不识仍居何等。” 由上述引文足以知晓,陈独秀在杂志创办之时,对法兰西文明的赞赏和推崇到了何等地步。 《新青年》杂志的法文副题其实是一个时代精神的缩影,是法国革命民主思想深远影响的反映。 1917年,时任北京大学校长的蔡元培先生在留法俭学会预备学校开学式上发表演说称:“法国是欧洲文明中心,学术发明,多由法国,近又战胜德、奥,其人民性质与吾国颇相似。吾人留学,不但专注学术,尤在取得其社会观感,以为本国改良之用。”

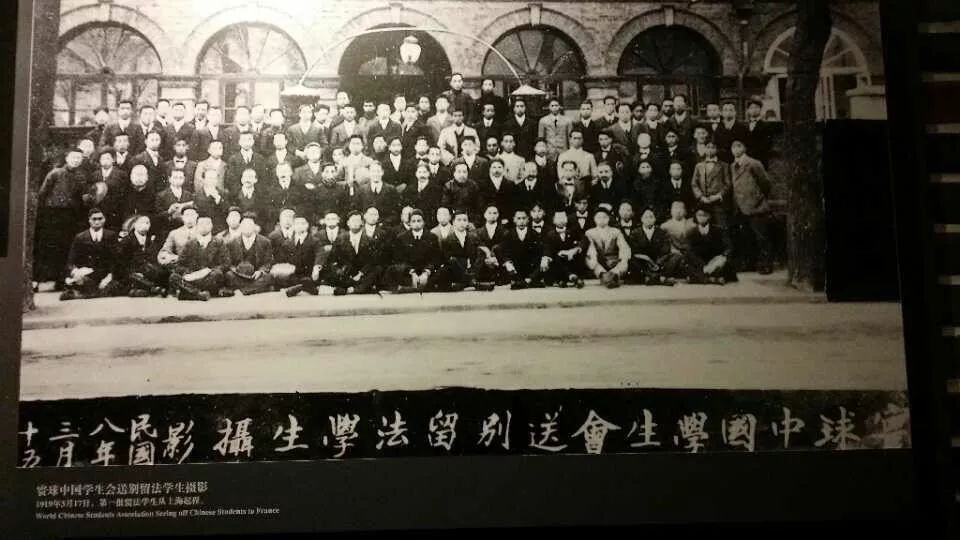

1919年3月寰球中国学生会送别留法学生 2015年春 有耳摄于上海市档案馆 于是,广大青年从思想上高度认同法国,“自由”、“平等”和“博爱”的法兰西成为了中国进步知识分子心目中的圣地,遂开启了波澜壮阔的赴法勤工俭学运动和中国革命的新篇章。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】