因寺庙而得名的胡同与让寺庙世俗化的庙会 |

您所在的位置:网站首页 › 大兴隆寺在哪 › 因寺庙而得名的胡同与让寺庙世俗化的庙会 |

因寺庙而得名的胡同与让寺庙世俗化的庙会

|

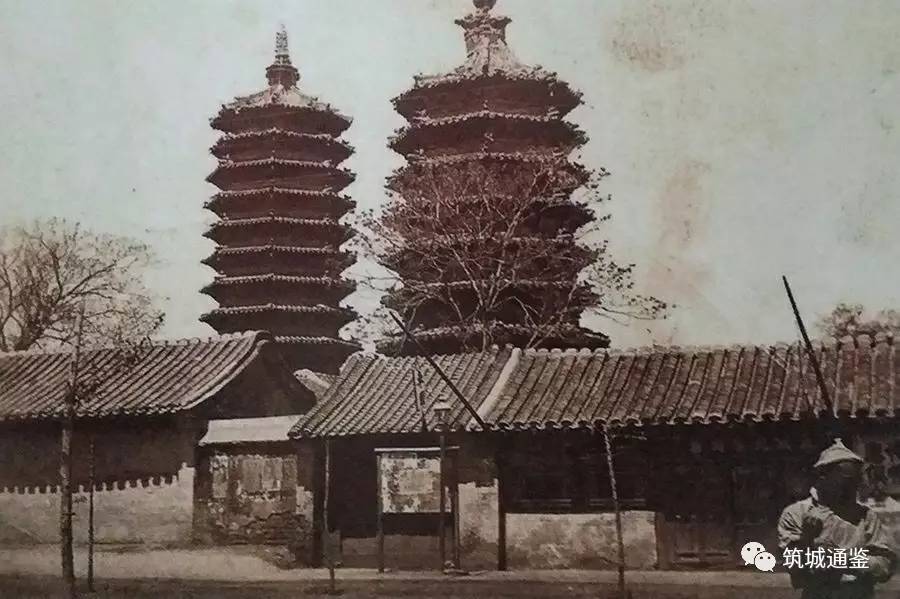

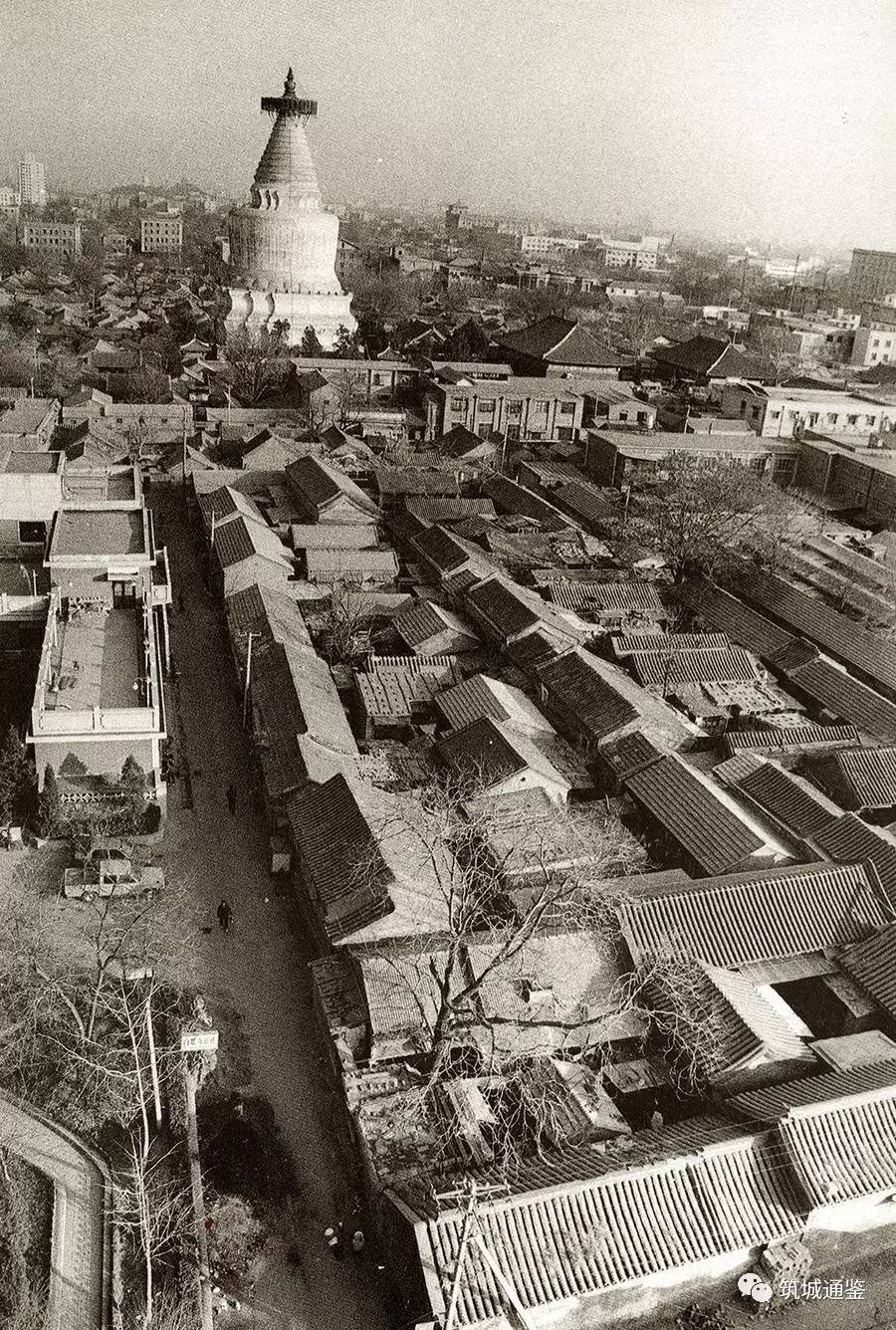

大兴隆寺原名庆寿寺,故址约位于今西长安街北侧北京电报大楼的西侧,该寺创建于金章宗大定二十六年(1186年),寺内西侧有1257年及1258年所建双塔,故又称双塔寺。明正统十三年(1448年)重修后更名为“大兴隆寺”,又称“慈恩寺”。明嘉靖十四年(1535年)寺毁于火,仅存两座砖塔。明嘉靖十五年(1536年)寺旧址用于“讲武堂”、“演象所”。1954年在拓宽西长安街时未采取梁思成先生保留双塔并作为街心绿地的建议,将双塔拆除。

庆寿寺(明代更名大兴隆寺)双塔旧照 今日兴隆街呈现出南北两侧界面形态迥异并对峙的局面,南侧仍维持老旧四合院房屋组成的连续界面,北侧为两座多层现代建筑及其围墙。

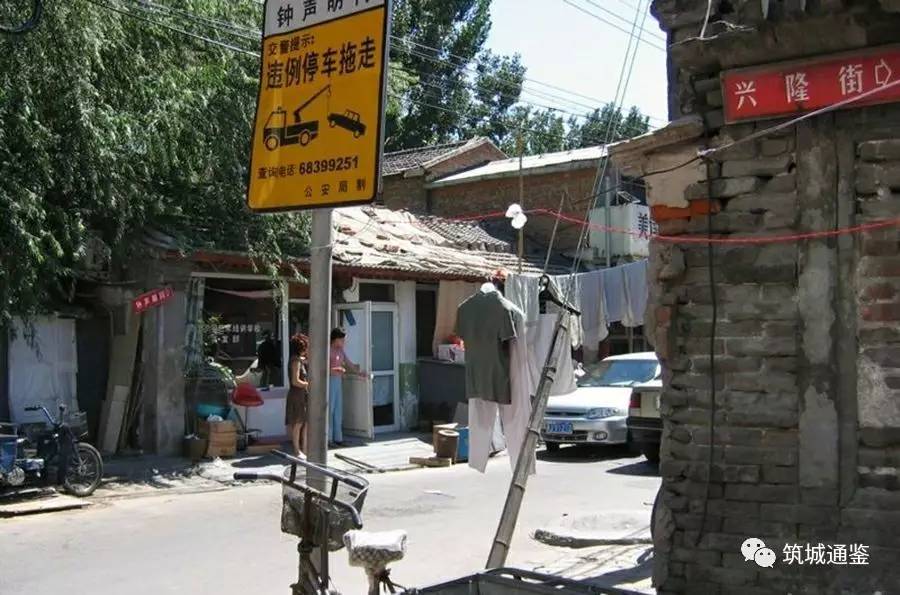

兴隆街东口(2005年)

兴隆街南侧灰墙界面被大秤钩胡同北口打断,灰墙材质有清水砖墙、灰色涂料及在灰色涂料上勾画砖缝的不同做法,均带有明显翻修痕迹。

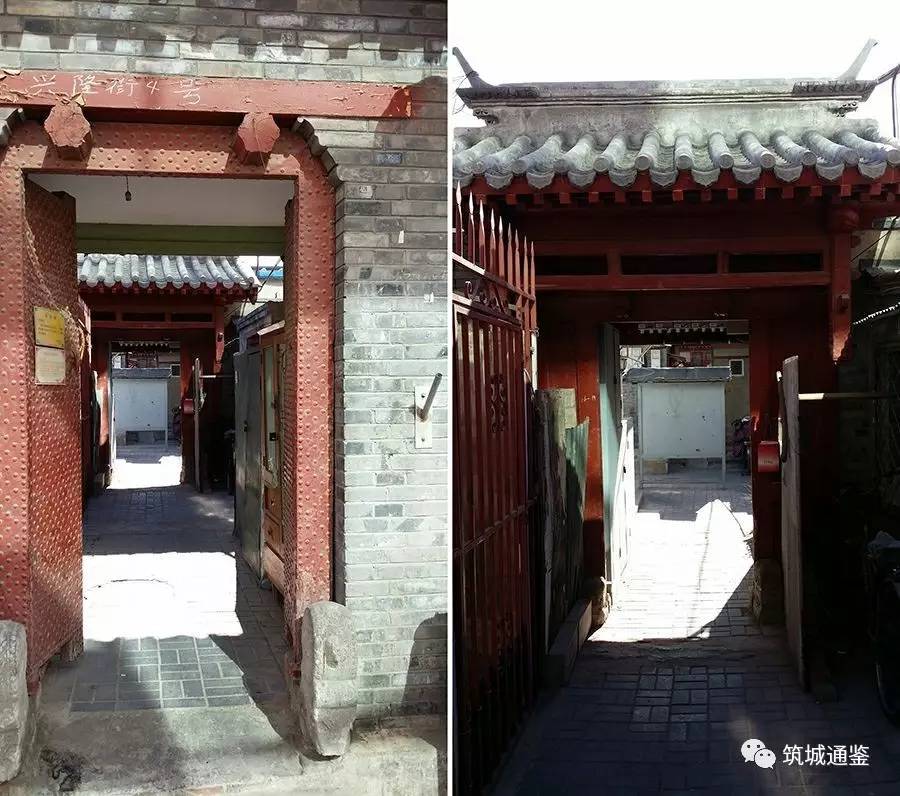

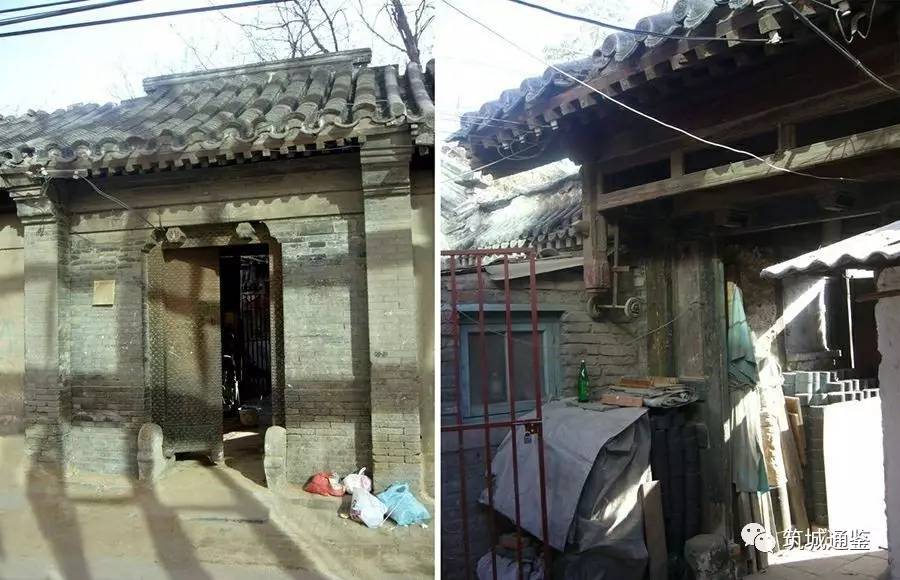

连续灰墙上有两座门楼,是兴隆街平淡无奇的街景中的亮点。2号院一座窄门楼形式的蛮子门较接近原汁原味,其雕花门簪、斑驳的门板及抱鼓石尽显沧桑。4号院的如意门为重新修缮,走进门扇半敞开的门楼,可见内侧一座修葺一新的垂花门。

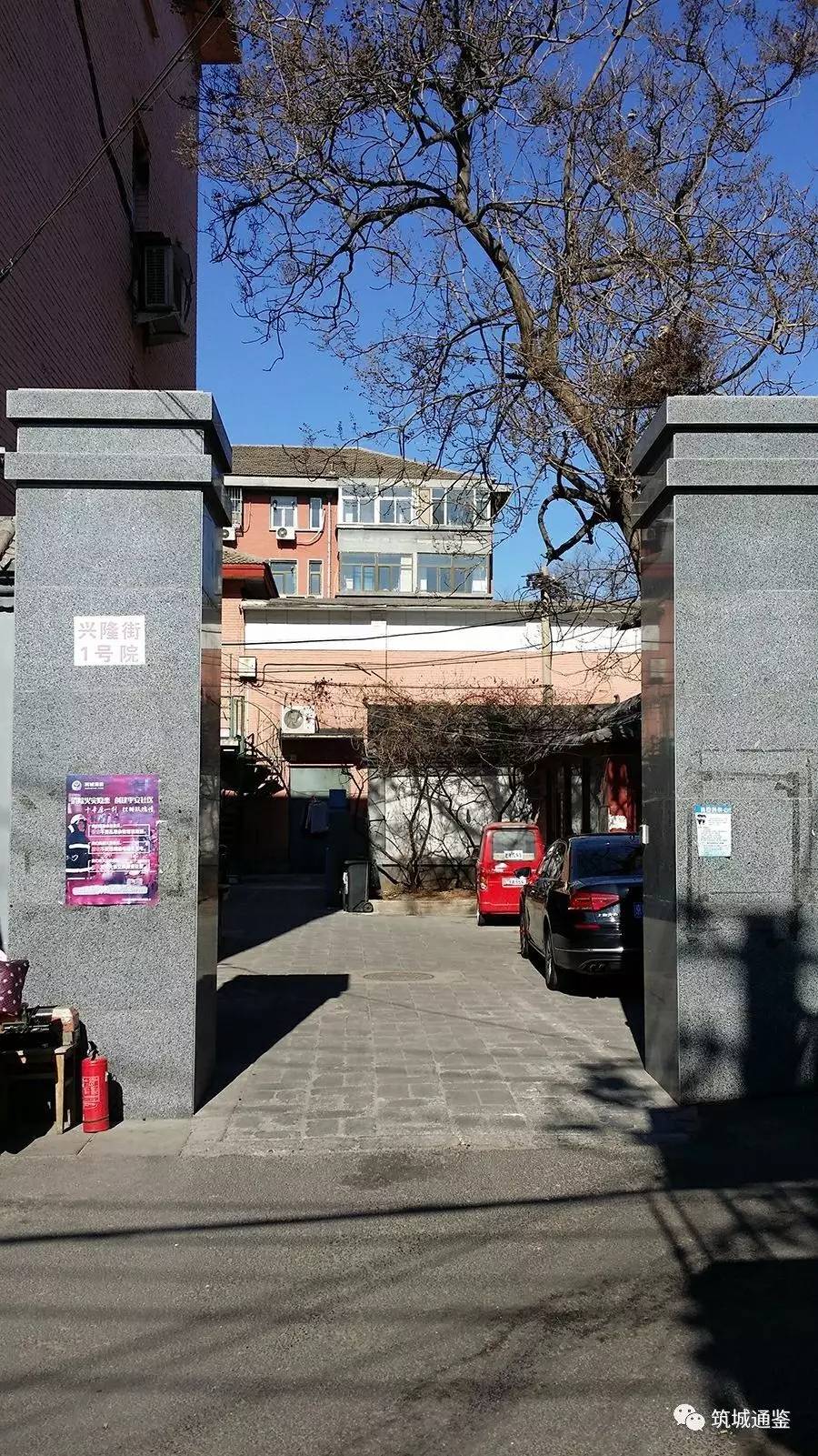

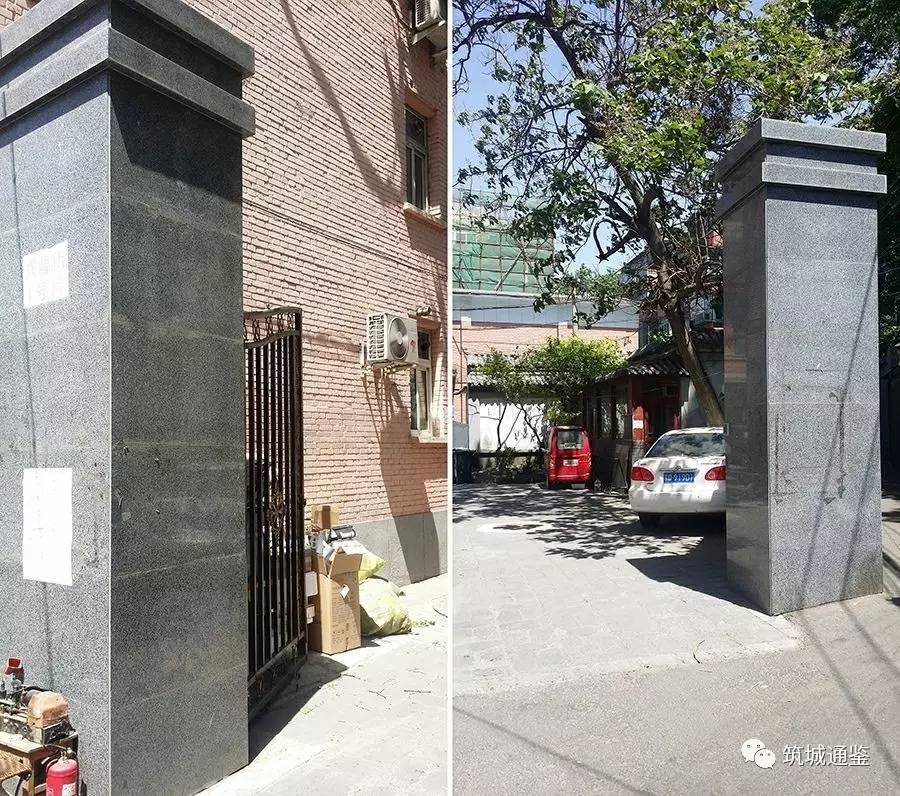

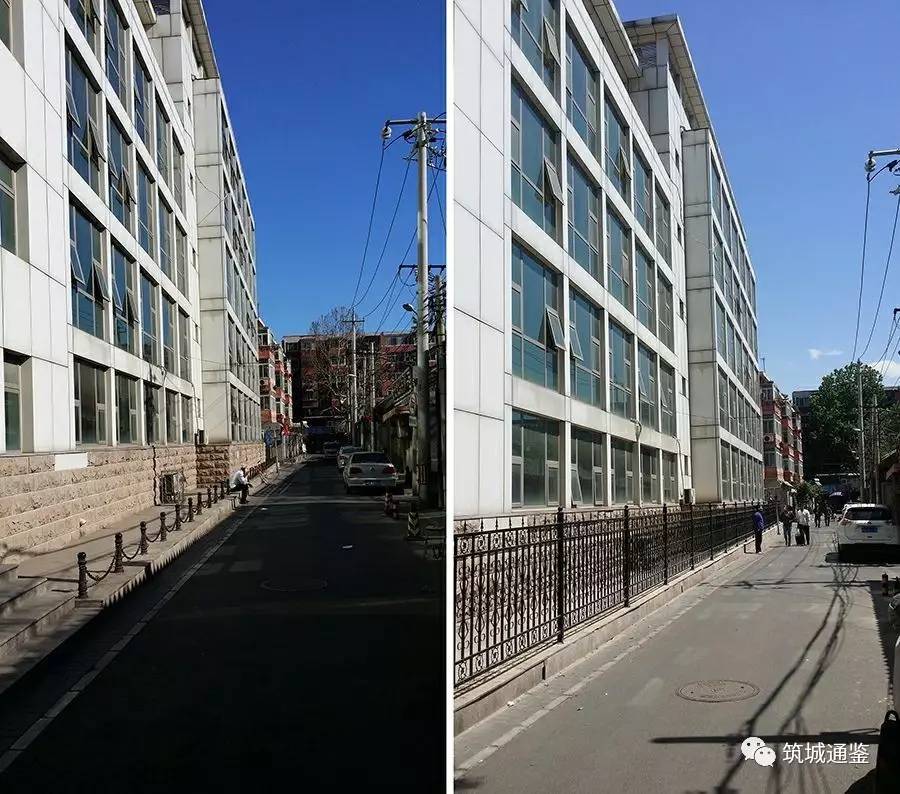

兴隆街4号院的如意门与垂花门(2005年) 兴隆街北侧界面东部为1号院的一座四层住宅楼,该楼与其北侧的二层砖楼围合成院,院内停满汽车。西部为五层的国信苑宾馆。紧靠住宅楼的灰色面砖实体围墙、国信苑宾馆墙根处低矮铸铁立柱及柱间悬垂铁链将路面与建筑进行不同程度的分隔,仅间隔两三个月时间,宾馆的低矮铸铁围栏已被高高的黑色铁艺栅栏取而代之。

兴隆街1号院大门今昔

国信苑宾馆门前的一棵倾斜的粗壮国槐是兴隆街仅有的树木,与横二条西侧的高登大厦一起成为从兴隆街东口西望的底景。

兴隆街东端与钟声胡同交汇处有一向北的狭窄通道与北侧的力学胡同连接,通道位于两侧不同单位家属院的实体围墙之间,南端连续弯折后再向北转为笔直,营造出些许空间趣味,静谧的夹道空间屏蔽掉外界的喧闹。

兴隆街东口即兴隆街与钟声胡同交汇处今昔

除兴隆街外,老北京城以寺庙命名的胡同不在少数,虽然这些寺庙多已不存,但寺庙名称或其谐音却作为胡同名称沿用至今。据粗略统计,在上世纪九十年代初因寺庙得名的胡同仍有八十余条。 胡同名称中带有“寺”、“庙”字样的有双寺胡同、辛寺胡同、护国寺东(西)巷、前(后)圆照寺胡同、安国寺胡同、宏庙胡同等。 以寺庙名称命名却不具“寺”、“庙”、“庵”等字的胡同有净土胡同、碧峰胡同、翠峰胡同、永泰胡同、正觉胡同、兴华胡同、弘善胡同、福祥胡同、能仁胡同、承恩胡同、善果胡同、大乘胡同、石灯胡同、抬头巷等,仅从这些胡同名称已难以知晓胡同是因寺庙而得名。 以寺庙名称谐音命名的胡同也有很多,如宝产胡同,原称宝禅寺,因胡同中的宝禅寺得名;灵境胡同,原称灵济宫,因胡同中的灵济宫得名;清秀巷,原称清虚观,因胡同中的清虚观得名;华丰胡同,原称法通寺胡同,因胡同中的法通寺得名;千福胡同,原称千佛寺胡同,因胡同中的千佛寺得名;地昌胡同,原称地藏庵胡同,因胡同中的地藏庵得名;鲜明胡同,原称显灵宫,因胡同中的显灵宫得名;东冠英胡同,原称东观音寺胡同,因胡同中的观音寺得名;育教胡同,原称翊教寺胡同,因胡同中的翊教寺得名。 有些寺庙历史悠久或规模较大,在其周边则出现以寺庙名称并后缀方位关系命名的多条胡同或街巷,例如:因始建于唐贞观十九年(645年)的法源寺而得名的法源寺前(后)街,因建于元至元十六年(1279年)的白塔寺而得名的白塔寺东(西)夹道,因建于明宣德八年(1433年)、焚毁于明天启六年(1626年)的朝天宫而得名的宫门口头条至五条、宫门口东(西)岔等。

法源寺前街旧照

宫门口三条旧照 从这些与寺庙相关的诸多胡同名称可知,老北京城的胡同、街巷中曾经分布着众多的寺庙,供奉儒道释不同神灵的寺庙丰富了胡同中寻常百姓的文化与精神生活。据相关书籍记载,1960年北京尚存明代以前所建寺庙二百五十多座,仅明清两代所建关帝庙就有一百多座。 寺庙名称之所以能作为胡同、街巷名称而广为流传,不仅与寺庙的宗教活动有关,也与寺庙内及附近定期举办的庙会有关。北京寺庙不仅是善男信女烧香拜佛的场所,也以庙会集市的形式成为人们进行物资交流及休闲娱乐的场所。北京庙会的兴起始于辽代,在元、明两代有所发展而盛于清代。如今复兴门内大街北侧与之平行的成方街原先为一条东西走向的胡同,“成方街”的名称为“城隍庙街”的谐音,此地曾有元代所建城隍庙,农历每月逢初一、十五、二十五开市的庙会曾经是明代北京城规模最大的庙会。

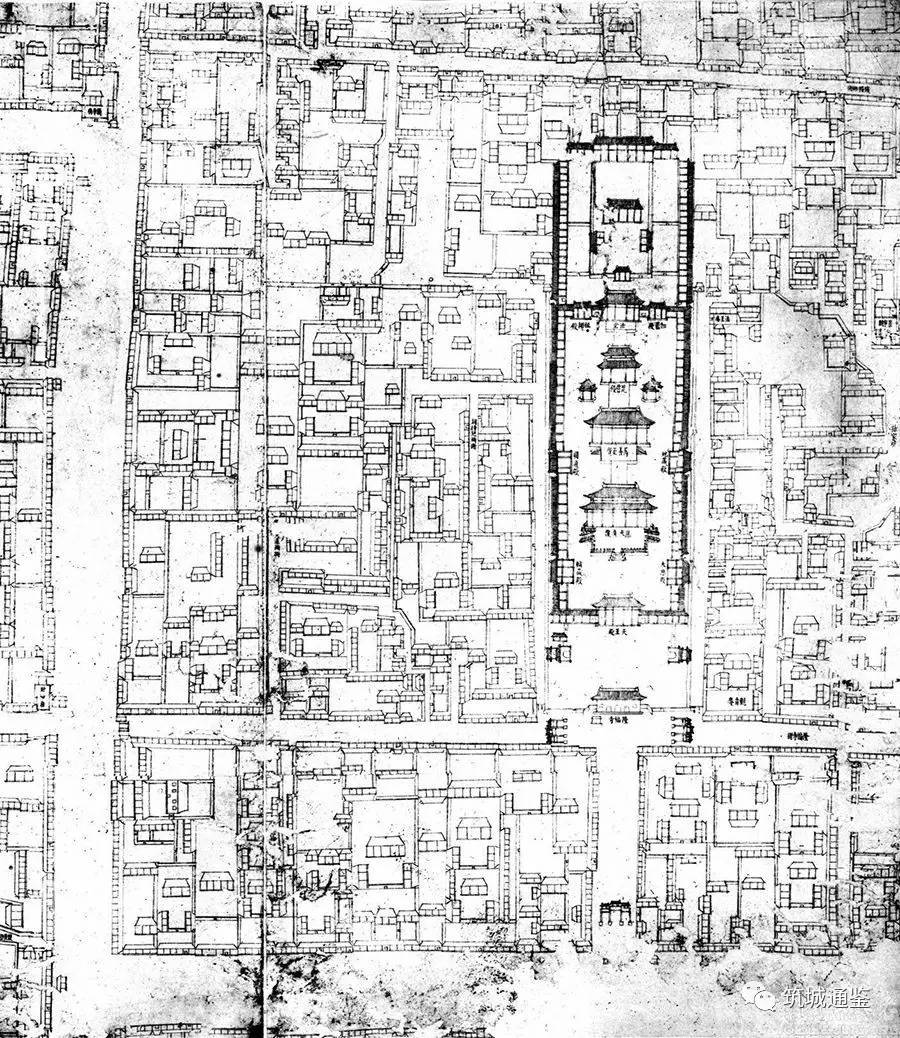

乾隆京城全图上的隆福寺 清代以降,京城曾有著名的十大庙会,其中尤以东城的隆福寺和西城的护国寺最具盛名,俗称“东庙”和“西庙”。清嘉庆年间诗词集《京都竹枝词》中有诗云:“东西两庙货真全,一日能消百万钱,多少贵人间至此,衣香犹带御炉烟”。

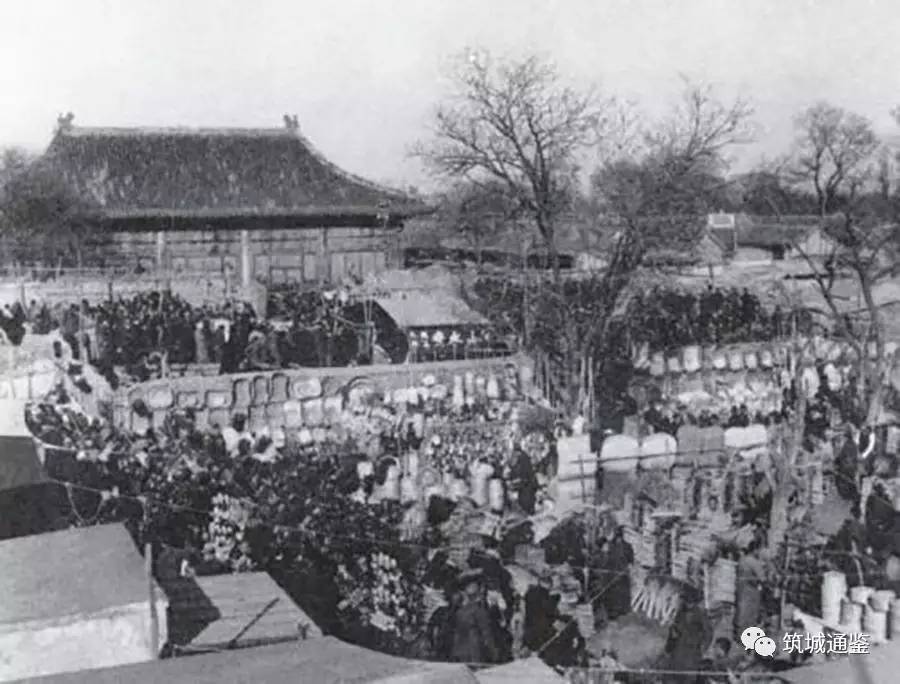

隆福寺庙会旧照

护国寺庙会旧照 隆福寺始建于明景泰三年(1425年),在明代是京城唯一的番(喇嘛)、禅(和尚)同驻的寺院,清代成为完全的喇嘛庙。当老北京人说起隆福寺时,或许很少有人能说出寺里供奉着何方神圣,却大多都知道此地所云集的琳琅满目的货物、风味小吃及民间艺人的杂耍表演。

1930年代的隆福寺山门 护国寺始建于元代至元年间,寺址原为元丞相脱克脱宅邸,初名崇国寺,明成化八年(1472年)赐名为大隆善护国寺。

1930 年代的护国寺山门 虽然两座寺庙的山门及庙堂建筑已于上世纪五十年代至八十年代被陆续拆除殆尽,“东庙”和“西庙”至今已难觅踪影,但隆福寺街和护国寺街却成为京城商业繁华之地。

1930年代的隆福寺街

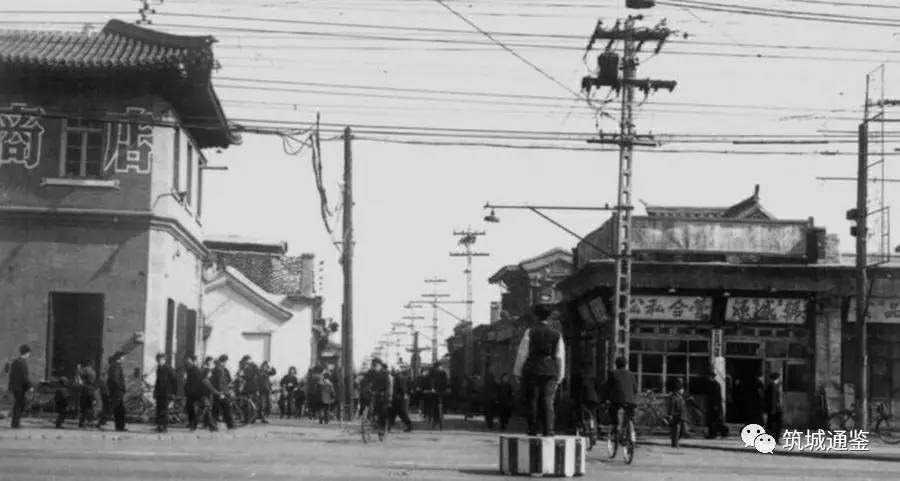

1950年代的护国寺街西口 隆福寺旧址在先后成为“东四人民市场”、国营百货商场和隆福大厦后,逐渐失去熙熙攘攘的商业氛围,目前处于建筑与环境的整体改造中。护国寺街则成为以餐饮、小吃为主要业态的商业步行街,“豌豆黄”、“驴打滚”、“艾窝窝”等清真京味的护国寺小吃更是名闻遐迩。

www.dingdesign.cn 原创内容,欢迎转载,请注明出处返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |