调查实验法在社会学中的应用:方法论评述 |

您所在的位置:网站首页 › 各种调查方法的结合运用会造成重复劳动因此不应该提倡 › 调查实验法在社会学中的应用:方法论评述 |

调查实验法在社会学中的应用:方法论评述

|

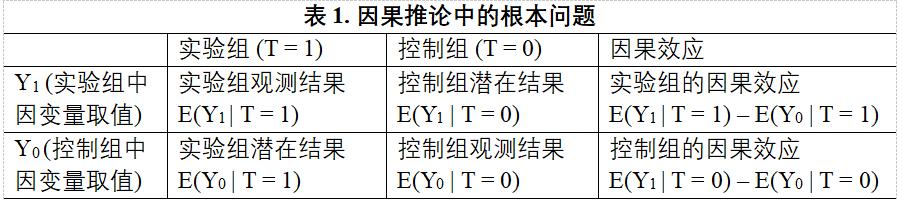

原创 陈云松 定量群学 原文链接 王森浒,李子信,陈云松等. 调查实验法在社会学中的应用: 方法论评述[J]. 社会学评论, 2022, 10(6): 230-252. http://src.ruc.edu.cn/CN/Y2022/V10/I6/230 提要:调查实验法(survey experiment)是一个近年来兴起的研究方法。它结合了调查和实验方法分别的优势,从而能够在保证样本代表性的基础上进行准确因果推断。虽然这一方法有着广阔的应用前景,但它在国内社会学界还未受到充分关注。因此,本文旨在介绍调查实验法的原理和优势,然后通过一个案例阐释此方法的操作流程,以及它在社会学研究中的应用场景,最后讨论了调查实验法的局限和前景。 关键词:调查实验法 因果推断 定量研究 社会分层与不平等 社会政策 Application of Survey Experiment in Sociology: A Methodological Review Abstract: Survey experiment is an emerging research method. It combines the advanatages of both survey and experimental methods and thus can ensure robust causal inference in a representative sample. Although this method has been widely in various subfields of sociology, it has not received enough attention in China. Therefore, this article aims to introduce the definition and advanatages of survey experiment, demonstrate its implementation procedures with a case study, summarize the method’s application scenarios in sociology, and finally discuss its limitations and prospects. 一、导言:社会学量化研究中的效度取舍 因果推断是社会科学量化研究的终极目标(陈云松, 范晓光, 2010; 胡安宁, 2012)。长久以来,社会学量化研究主要使用基于大规模代表性调查的观测数据(范晓光, 2020)。然而,在反事实的框架下使用观测数据直接推测因果关系面临着内生性(endogeneity)的问题,即如果存在一个无法观测的干扰变量同时影响自变量和因变量,那么得出的因果关系就会存在偏差(Gangl, 2010)。虽然之前研究提出了一系列解决内生性的方法,比如工具变量、倾向值匹配、大数据和机器学习等(陈云松, 2012; 胡安宁, 2012; 龚为纲, 朱萌, 2018; 胡安宁, 吴晓刚, 陈云松,2021),但是这些方法在因果推断方面都存在一定程度的缺陷(陈云松, 范晓光, 2010)。在众多研究方法中,实验法一直被认为是解决内生性和进行因果推断的黄金法则。因为实验可以通过随机化(randomization)确保因果关系的真实性,所以拥有很高的内部效度(Duflo, Glennerster and Kremer, 2007)。然而,实验方法在社会学中的运用还非常有限。其中一个重要的原因是实验(特别是实验室实验)通常被认为缺乏外部效度,得出的研究结果缺乏代表性和推广性,无法适用到更广泛的场景中(方文, 1995)。比如,很多实验使用小规模的非代表性样本并在实验室中开展,所以最后的实验结果很难反映社会群体在真实世界中的行为和态度(Webster and Sell, 2014)。由于社会学的很多议题关注社会整体层面的机制,并强调不同人群之间异质性,尽管实验方法可以保证因果关系的真实性,但依然被认为不适用于社会学研究(彭玉生, 2011)。 因此,长久以来社会学家在选择研究方法的时候一直面临着一个内部效度和外部效度之间的取舍:使用调查研究可以获得高外部效度但要牺牲一定的内部效度,使用实验研究可以获得高内部效度但要牺牲外部效度(方文, 1995)。近年来,国际社会学界兴起了一个新的研究方法 —— 调查实验法。它结合了调查和实验方法分别的优势,从而可以兼顾研究的内部和外部效度,因此在社会学研究中的应用不断增多(Mutz, 2011; Auspurg and Hinz, 2015; Wallander, 2009)。以社会学权威期刊《美国社会学评论》(American Sociological Review)杂志为例,几乎每年都有使用调查实验法的论文发表,研究领域涉及家庭、劳动力市场、移民、性别和种族、政治社会学等众多领域(Abascal, 2020; Auspurg, Hinz and Sauer, 2017; Doan, Loehr and Miller, 2014; Flores and Schachter, 2018; Mize and Manago, 2018; Pedulla, 2016; Pedulla and Thébaud, 2015; Quadlin, 2018; Rivera and Tilcsik, 2016; Rivera and Tilcsik, 2019; Schachter, 2016; Tilcsik, 2021; Weisshaar, 2018; Wouters and Walgrave, 2017)。此外,Jackson和Cox 2013年发表在社会学权威研究综述期刊《社会学年鉴》(Annual Review of Sociology)的论文也充分肯定了调查实验法的巨大价值,并强调了它对于社会学不同领域研究的重要意义。尽管调查实验法对社会学研究具有很大价值,但国内社会学界对于此方法的研究和使用尚属于起步阶段。 因此,本文旨在通过介绍调查实验这一新兴的研究方法把实验设计引入中国社会学的实证研究,从而丰富社会学量化研究,发展社会学理论,构建中国特色社会主义社会学。接下来,文章首先介绍调查实验的定义、分类和原理,然后通过将调查实验法与调查统计方法和其他实验法分别进行对比,凸显其在研究特定社会学问题上的优势。接下来,文章通过分析一个具体的案例来详细介绍调查实验的设计及操作过程。然后,文章对调查实验在社会学研究的意义和应用场景进行阐述。最后,文章讨论了调查实验方法的局限并对全文进行总结。 二、调查实验法的定义,分类和因果推断原理 (一) 定义与分类 调查实验指的是通过调查方法实施的以个人为对象的实验,也可以被通俗地理解为嵌入调查的实验(Mutz, 2011)。因此,调查实验具有调查和实验的双重特征。从调查的角度来说,调查实验通常使用大规模的概率或非概率抽样,采用结构化的问卷,并通过实地面访、电话、邮寄或网络等形式收集数据。通过使用概率抽样或者加权非概率抽样,调查实验可以收集得具有代表性的样本,从而保证研究的推广性以及外部效度(Schaeffer and Presser, 2003)。从实验的角度来说,调查实验允许研究者操纵处理变量,即核心自变量,并且可以对样本进行随机化分组,从而保证了因果推断的准确性以及内部效度(Duflo, Glennerster and Kremer, 2007)。 调查实验根据其研究问题可以分为两个类型。第一,比较早期的调查实验的主要目的在于精准测量社会现象以及避免社会期许误差(social desirability bias)的影响。比如,对于一些敏感问题比如性取向,家庭暴力和种族歧视,受访者倾向在调查中给出符合社会期望的回答,而非真实的回答。这类调查实验包括列举实验(list experiment)、随机应答(randomized response)等随机实验。它们通过随机化提问的方式保护受访人的隐私从而得到他们真实的回答。第二,近年来越来越多调查实验通过创造随机的虚拟情境(vignette)来进行因果推断。这类调查实验也被称为情景实验(vignette experiment),是这篇文章的重点。 情景实验又可以分为单因素和多因素的设计。单因素设计只包含一个实验变量,多因素设计又名析因设计(factorial design),可以包含多个实验变量。最早的单因素情景实验可以追溯到公共舆论研究中的“分选投票”(split-ballot)设计,即把调查受访者随机分成两组并发放其他部分完全相同的问卷,但对其中一个问卷的问题进行实验处理(任莉颖,2018)。比如,Rosen(1973)把受访者随机分为两组来研究他们对一个虚拟家庭补助政策的态度。实验组(experimental group; treatment group)的政策包含了总统支持这个政策的信息,而控制组(control group,或称对照组,comparison group)没有。结果发现实验组中的受访者对政策的支持率更高,从而揭示了总统对于政策支持度的影响。单因素情景实验也可以从简单的两个情景拓展到多个情景,进而比较不同类型实验干预的处理效应(treatment effect)。 除了单因素设计,多因素或析因调查实验可以帮助我们对多个实验变量进行随机化,从而分析社会现象的多维构成和复杂决定因素(Sniderman, 2018)。比如,人们对于目前生活的满意程度取决于人们对于生活多个维度的评价,比如工作收入的高低、家庭生活是否和谐、业余活动是否丰富等。假设一个人的生活包含五个维度而且每个维度包含两个层面,那么全析因设计(full factorial design)会得出这五个维度排列组合的所有可能性,即32(2*2*2*2*2=32)个不同生活情景。然后,我们将这些情景嵌入问卷,让每个受访者对这32个情景或者它的随机样本进行满意度评分,从而可以了解人们对于不同生活方面的权衡和取舍。最早的析因调查实验可以追溯到Rossi等(1974) 对家庭地位评价的研究。他们通过选取三个变量:家庭角色、教育和职业地位创建了664个虚拟家庭案例,然后将他们随机嵌入调查问卷来考察人们对于家庭地位不同侧面的评价。 近年来,随着互联网的普及和电脑辅助调查技术的发展,越来越多的调查实验使用网络调查公司、社交媒体或众包平台(比如Qualtrics、领英、亚马逊Mechanical Turk等)收集数据,从而与大数据结合(罗玮 , 罗教讲, 2015)。相比线下调查实验,线上调查实验有几大重要的优势(翁茜, 李栋, 2020)。第一,研究者可以通过互联网在短时间内获得大量的样本,并通过对这些样本进行加权一定程度上保证它的代表性。第二,复杂的析因实验设计可能包括几十甚至上百个虚拟情景,并需要把这些情景放入不同问卷然后随机发放。这对于线下的问卷调查有很大操作难度,但是对于线上调查实验则非常简单。第三,线上调查实验可以获得准确性更高的数据。比如,研究者在获得用户授权后,可以在网络平台的协助下获得匿名受访者的历史行为记录和其它大数据信息,从而可以提高抽样的准确性和干预的随机性。然而,在线调查实验也面临着一些挑战,比如基于互联网使用者的潜在样本选择偏差以及和第三方网站运营者的协调问题(翁茜, 李栋, 2020)。 (二) 因果推断原理 通过引入反事实框架(counterfactual framework),我们可以考察调查实验是如何进行因果推断的。根据奈曼-鲁宾因果模型(Neyman-Rubin causal model),反事实(counterfactual outcomes)或者也叫潜在结果(potential outcomes)指的是一件事情在相反情况下的状态(胡安宁, 2012)。比如,一组人在接种疫苗以后对某种疾病的感染率有所降低,那么这件事的反事实指的是,如果这些人没有接种疫苗,他们的感染率是怎么样的。模型的数学表达可以写成公式1。在等式的左边,E(δ)指的是预期因果效应。在等式的右边,如表1所示,T代表个体在实验组(1)还是控制组(0),Y1代表实验组中因变量的取值,Y0代表控制组中因变量的取值,π代表实验组受访者的占比。因此,等式右边主要包含了两个部分:实验组的因果效应和控制组的因果效应。所以总的预期因果效应E(δ)就等于这两个实验组和控制组的因果效应的加权平均数。 E(δ)= π [E(Y1 | T = 1) – E(Y0| T = 1)] + (1−π) [E(Y1 | T = 0) – E(Y0 | T = 0)] (公式1)

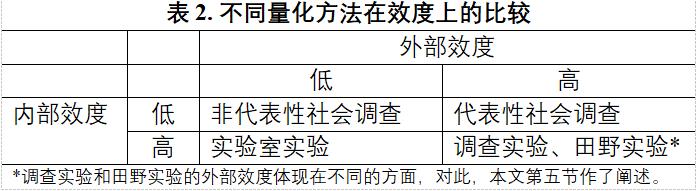

然而,在现实中我们永远没有办法观察到反事实的情况,这也被称为“因果推论的根本问题”,见表1 (Holland, 1986)。比如,一个人不可能同时接种疫苗和不接种疫苗。因此,我们需要用其他人群去“模拟”反事实的状态。比如,对于接种疫苗人群的反事实状态,我们可以用没接种疫苗的人群去模拟。相似的,对于没接种疫苗的人群的反事实状态,我们可以用接种了疫苗的人群去“模拟”。在实验中,随机分组可以确保我们能够成功“模拟”反事实状态。根据大数定理,随着实验组和控制组的样本量不断增大,随机分组可以有效地消除实验组和控制组由个体造成的差异,使得这两个组在除了实验干预以外的其他的特征上完全一致。因为,在因果推断中随机实验可以满足非混淆假设(unconfoundedness assumption),它的数学表达式可以写成: E(Y0 | T = 1) = E(Y0 | T = 0) E(Y1 | T = 0) = E(Y1 | T = 1) 然后,我们将以上两个等式带入公式1可以得出以下简化的因果模型公式2。至此,在随机实验中因果效应可以简单的表达成实验组和控制组在因变量上的差。 E(δ) = [E(Y1 | T = 1) – E(Y0 | T = 0)] (公式2) 总结来说,调查实验法利用随机化消除实验组和控制组的系统性差异,从而解决了内生性问题并保证了因果推断的准确性。另外,实验数据对统计模型函数的假设较少。在很多情况下,普通最小二乘法或非参数分析即可完成因果推断,这不仅使得结果简单易懂,而且可以增加统计功效。 三、改进与提升:调查实验法作为新兴量化研究方法的优势 每种研究方法都有其独特的优势和适用范围。在这一节中,我们将通过比较调查实验法和其他量化研究方法(包括调查统计法和其它实验方法)向读者阐明调查实验法的适用情况,以及在这些情况下相比于其他方法的优势。值得注意的是,这些方法不是相互排除的关系,而是在不同情景和领域下可以互补甚至结合,进而可以对社会复杂现象进行全面的了解。 (一)调查实验法与传统调查统计法的对比 基于观测数据的调查统计法是一种回溯性方法,主要适用于描述现有或已经发生的行为和态度,以及不同行为或态度之间相关关系(而非因果关系)。这是因为传统调查统计法在因果推断时需要以来很多假设,但这些假设在现实当中通常很难完全满足(陈云松, 范晓光, 2010)。而调查实验法,和其他实验一样,是一种前瞻性方法,主要通过操控实验状态和随机化分组来考察实验处理和结果变量之间的因果关系。由于这种实验设计被嵌入在调查问卷里,所以调查实验法主要适用于前瞻性的考察在不同实验状态下社会舆论,态度和价值观的变化,而无法研究已经发生的行为和态度。因此在社会舆论和态度的研究中,调查实验方法比调查统计方法有着更高的内部效度和因果推断的准确性。接下来,我们将继续利用反事实框架来对比调查实验法和调查统计方法。我们主要关注三种在社会学研究常见的调查统计方法:倾向值分析、固定效应模型和工具变量方法。我们认为,调查实验法相比社会调查方法的优势在于实验方法更好地满足了非混淆假设。 倾向值分析和多元回归一样,本质上都是通过控制尽可能多的可观测混淆变量来满足非混淆假设的(胡安宁, 2012)。在这里混淆变量指的是有可能混淆自变量和因变量因果关系的变量,通常包括可以影响因变量或者可以同时影响因变量和核心自变量的变量。倾向值分析通过logistic或probit回归将所有的X总结成为一个倾向值P,然后可以通过对倾向值匹配、分层或直接控制倾向值等方法来满足非混淆假设。通过控制可观测混淆变量的方法来满足非混淆假设有以下几大缺陷(胡安宁, 2012)。第一,大量可观测变量有着不同程度的测量误差。比如很多回顾性问题往往因为人们的记忆偏差(recall bias)有着很大的测量误差,这种误差随着中间相隔时间越久会增大(Schaeffer and Presser, 2003)。第二,并不是所有的特征都是可观测的。比如很多涉及人们隐私的问题由于伦理的限制无法测量(Gangl, 2010)。所以,在现实中多元回归和倾向值分析很难完全满足非混淆假设并进行有效地因果推断。 固定效应模型(fixed seffects model)是通过控制所有个体非时变变量(time-constant variables)和可观测的时变变量(observable time-varying variables)来满足非混淆假设的(陈云松, 范晓光, 2010)。由于排除所有组间变异并只关注组内变异,固定效应模型可以自动控制所有个体非时变变量,同时也需要尽可能多的控制时变变量。然而,固定效应模型也不能完全满足非混淆假设并进行无偏差因果推断。这主要有两个原因。第一,虽然固定效应模型可以控制所有的非时变变量,但是它只能控制有限的可观测的时变变量。一些遗漏的时变变量也有可能混淆最后得出的因果效应。第二,因为固定效应模型只关注组内变异,这就要求纳入模型所有的变量需要有足够的组内变异。所以,固定效应模型无法研究一个只有很小或没有组内变异的自变量对于因变量的因果效应。基于这两个缺点,固定效应模型也无法完全满足非混淆假设从而进行无偏差因果推断。 工具变量方法通过寻找外部工具变量的方法来满足非混淆假设。工具变量需要具备以下特征(陈云松, 2012)。第一,工具变量应该是完全外生。第二,工具变量只能通过影响核心自变量从而影响因变量。当找到满足条件的工具变量后,模型通过考察核心自变量和外生工具变量的共变部分对因变量的影响,从而进行因果推断。虽然从理论上工具变量方法有可能可以完全满足非混淆假设,但在现实中这种情况很少出现,主要有以下几个原因。第一,除了一些自然现象以外,完全随机且外生的工具变量比较少见。第二,即使找到完全外生的工具变量,很难确保工具变量和核心自变量完全相关并且和因变量不相关。在很多情况下,工具变量和核心自变量的相关程度不高,造成弱工具变量问题。这个问题使得工具变量估计出的结果为局部而非全部因果效应,从而造成因果推断的偏差。 综上所述,这三种常用的调查统计方法在推断因果方面都依赖于比较强的假设,一旦这些假设在现实中无法满足就导致因果推断的偏差。而调查实验法,如第二节所示,可以利用随机化最大限度的满足非混淆假设,从而实现准确的因果推断。 (二)调查实验与其他实验法的对比 除了调查实验,其他的实验设计还包括实验室实验和田野实验。实验室实验指的是在实验室中利用实验器材来研究被试者(subject)在实验指令下做出的决策和行为,被试者通常为大学生,知道研究的目的并获得一定的物质或非物质激励(Webster and Sell, 2014)。实验室实验主要关注个体层面差异,可以实现高度的实验控制,并在心理学和经济学得到广泛应用。然而,对于社会学家来说,关注“社会事实”,避免从个体特征机械地直接推断群体特征,是社会学自创立以来的旨趣(Durkheim, 1895)。所以,对社会情境和代表性样本的重视,也使得基于小样本和非概率抽样的实验法在社会学中的应用远不如心理学等学科广泛(Jackson and Cox, 2013; 谢宇, 2012)。 因此,在面对社会层面的问题时,调查实验法相比于实验室实验不仅同样可以解决因果推断根本问题,还在研究的外部效度上有两大优势(Mutz, 2011)。第一,调查实验可以针对一个国家或其他特定的人群进行概率抽样。在实验室实验中,被试者的招募往往采取的是任意抽样,这就使得被试者的社会人口学构成较为同质化。有研究指出,国外使用实验室实验的社会心理学研究,许多结论是基于心理学系在读本科生的样本得出的(Sears, 1986)。尽管这种抽样方法在研究个体层面的心理过程时有一定的合理性,但因为社会学家关注的问题往往有较强的制度和文化偶变性,基于同质化样本的结论不一定可以推广到整个社会(Zelditch, 1969)。比如,在研究公众对家庭或者雇佣政策的态度时,使用大学生样本或者其他非概率抽样方法,就可能对总体参数的估计造成偏倚(龚为纲, 朱萌, 2018; 刘保中, 张月云, 李建新, 2014)。第二,调查实验方法相比于实验室实验,可以以较低的时间和经济成本收集较大的样本(翁茜, 李栋, 2020)。实验室实验一般在每个分组仅收集数十个至一两百个样本,而调查实验则常常可以收集上万个样本(Auspurg, Hinz, and Sauer, 2017)。较大的样本量使得根据社会人口学特征进行亚组的异质性分析(subgroup or heterogeneity analysis),进而揭示不同社会群体之间的差异性成为了可能,为深化和细化社会学理论奠定了实证基础。尤其是近年来,我国社会学家开展了一系列有全国代表性的社会调查,已经有了较完备的抽样方法。调查实验可以便捷地嵌入其中,节约了重新招募被试者的成本。值得注意的是,并非所有调查实验都采取了概率抽样方法。即使是未采取概率抽样的调查实验,也可以通过电脑辅助调查信息收集技术向广泛的受访者大规模地发送调查问卷然后进行加权,来增加样本的代表性和外部效度(Mutz, 2011)。 田野实验指的是在真实的场景中对被试者进行实验,被试者通常包含多样的人群并且不知道自己处于被研究者的观察下(Gerber and Green, 2012)。因为实验场景的真实性和推测因果关系的准确性,田野实验同样具有很高的外部效度并在发展经济学等领域被广泛使用(Duflo, Glennerster and Kremer, 2007)。然而,在以下几种情况下,调查实验可以弥补田野实验的不足或与田野实验结合,从而得出更为严谨的结论。第一,样本量和代表性。田野实验往往需要大量的时间、经济成本和执行团队的高度配合,也面临着更多被试者系统性退出即实验耗损(attrition)的挑战(翁茜, 李栋, 2020)。相比而言,调查实验通过网络可以以很低的成本获得大量样本,且更容易获得受访者的社会人口学数据,从而保证了被试者在各实验组之间多维度的均衡。所以,调查实验既可以作为田野实验的前导实验,也可以用来检测在特定地区和人群中开展的田野实验的结论的普适性(Gerber and Green, 2012)。第二,干预溢出效应(spillover effects)。在一些情况下,田野实验中可能出现实验组和控制组之间的互相影响,如在同一学校针对不同班级进行随机化分组,就很难避免不同班级的学生间相互交流(Duflo, Glennerster and Kremer, 2007)。这种情况违反了个体处理稳定性假设,从而会影响因果推测的准确性。相比之下,调查实验的实验干预比较简单,实验时间较短,访员对答题过程的控制程度较高,被试者之间的相互影响很小。同时,大部分调查实验使用的是被试间设计(between-subject design),即每个受访者只会随机看到多种可能的实验干预中的其中一个,充分满足了个体处理稳定性假设,可以更“干净”地识别因果效应(翁茜, 李栋, 2020)。 表2总结了各种常用的社会学定量方法在内部效度和外部效度方面的优劣势,进而展现了调查实验法的独特优势。值得强调的是,每种研究方法都有其适合回答的问题,并不存在一种在所有情况下都具有优势的研究方法,故本文在第五节中专门讨论了调查实验相比于其他研究方法的局限。

四、调查实验法的案例分析 在这一节中,我们通过实际分析一个案例来具体介绍调查实验法的操作方法和步骤。此项研究考察了一个家庭和人口研究领域的重要话题:制度环境(即家庭政策)如何影响年轻人的结婚意愿。数据为2008-2009年的日本婚姻与生育调查。 (一)方法的选择:为什么要做调查实验? 尽管社会学家常常将制度环境作为解释变量(Kalev, Dobbin and Kelly, 2006),但是使用调查法或实验法考察制度环境的影响面临着几大问题。对于调查法来说,研究者可以使用观测性数据考察在家庭政策实施之后人们结婚意愿的变化。然而,因为制度环境在短时间内不易变化,且其变化与社会文化观念有内生性的联系,所以如何准确测量制度环境的变迁,并通过反事实框架来识别制度环境的因果效应,一直是困扰社会学家的难题(杨典, 2013)。对田野实验来说,研究者可以在一个组织内部随机推行工作家庭政策(Kelly et al., 2014),然后观测实验组和控制组在结婚意愿和行为上的区别。然而,此种田野实验使得同一公司的部分员工获得特别优待,在实施过程中面临着伦理和组织内部政治的难题。就算实验得以在一个或几个组织内小范围展开,也因为同样的伦理和成本问题,难以在国家政策层面仅针对部分社会群体随机实施新的工作家庭政策,所以研究者很难保证组织政策的效果在社会层面具有普适性(Pedulla and Thébaud, 2015)。此外,组织内田野实验难以避免控制组的员工因为得知公司针对同事的实验干预而改变自己的行为和态度,如觉得自己不受公司重视而产生消极情绪。也就是说,难以避免干预溢出效应影响因果推断的个体处理稳定性假设(Gerber and Green, 2012)。综上所述,运用调查实验法,随机对有代表性的受访者披露不同类型的制度安排信息,我们可以探究比较实验组和控制组之间结婚意愿的系统性差异以及背后的因果机制。同时,将调查实验和互联网平台结合可以让我们在短时间内获得巨大样本,从而考察因果关系的异质性。所以,调查实验法不仅成为研究制度环境和结婚意愿的因果关系的有效手段,也可以为大型社会政策的制定提供先导研究和有效性评估。 (二)研究设计 我们首先根据Gary Becker的婚姻理论假设婚姻市场中的制度限制(即缺乏高程度的支持性家庭政策)是造成年轻人结婚成本高和低结婚意愿的重要原因(Becker, 1991)。因此,更优惠的支持性家庭政策(比如更多配偶收入减税,更多育儿补贴,更优惠的配偶雇佣保险等)可以降低结婚成本,从而助于提高年轻人的结婚意愿。然后,研究根据假设确定实验组和对照组,撰写相对应的情景描述。在此研究中,我们采用的是单因素实验设计,将制度环境分为从高制度限制和低制度限制两种,受访者在随机阅读其中一种描述后,选择其结意愿,见表3。在高制度限制组中,研究未描述支持性的家庭政策,只给出了关于日本婚姻现状的背景说明。在低制度限制组中,作者不仅给出了背景说明,还描述了支持性的家庭政策。值得强调的是,这两组不同的问卷,在其他方面的表述都是相同的,有效地控制了实验干预以外因素的影响,即高等制度限制组和低制度限制组仅在对工作家庭政策的描述方面不同。如果两组的表述有其他方面的不同,就违反了实验设计其他条件不变(ceteris paribus)的原则。

除了实验问题以外,研究还在问卷里加入了其他人口和经济社会变量,比如性别、教育程度,收入等,以用来进行亚组异质性分析。接下来,作者将研究总体定义20至40岁之间的未婚且无子女的男女,并使用调查公司MacroMill来收集全国样本。MaroMill通过一系列征募方法(比如广告推送,邮件,网络公关)创建了日本最大的网络受访者数据库,并在数据库中进行随机抽样。为了保证样本的代表性,MaroMill根据日本人口普查在年龄,性别,地域和教育程度对样本进行加权。研究通过对比加权样本和人口普查,发现关键变量的分布在两组数据中保持一致,进一步证实了样本的代表性。 (三)数据的收集与处理 研究通过随机抽样来发放网络问卷,并运用电脑产生随机数的方式,向受访者展示其中一个版本。最终调查的完成率为79%,样本数为6544。由于研究对最终样本进行了加权,所以无应答人群并不会影响研究的代表性。与其他实验法一样,调查实验的核心是分组的随机化(Shadish, Cook and Campbell, 2001)所以,研究在数据收集完成后,对不同分组间与研究问题相关的社会人口学变量做平衡性检验(balance check),并发现实验干预与否和社会人口变量没有显著关系,从而保证这一内部效度前提的成立。另外,调查实验法尤其重视概念效度(方文, 1995),即确保实验干预是对自变量的理论概念有效和准确的操作化,从而排除替代性解释(alternative theories)(Stinchcombe, 1987)。所以,研究还可以设置操控检查(manipulation check),用一个关于实验干预的多项选择题,检验受访者是否充分理解了情景描述的内容。 (四)数据分析与结果讨论 由于研究的因变量是定序变量并通过了平行性假设,所以我们使用定序logistic回归来分析家庭政策信息披露对于结婚意愿的影响。表4发现,在全样本中实验组(接受了政策信息披露)结婚意愿的OR值是对照组(没有接受政策信息披露)的1.25倍,并且在0.001层级上显著。这意味着接受家庭政策信息披露可以显著提升年轻人的结婚意愿。接下来,我们进行了异质性分析,发现处理效应在男女样本分别显著。为了检验性别差别,我们纳入了性别的交互项,然后预测并比较了边际效应,从而发现交互项是不显著的。除了性别以外,研究还可以考察处理效应在不同教育,收入等多个社会经济特征中的异质性。研究最后进行了一系列稳健性检验,比如把因变量合并成二分变量进行logistic回归,并发现结果保持一致。总体来说,研究的结论说明了日本年轻人的低结婚意愿是由缺乏支持性家庭政策的制度限制造成的。这一结果对于提升结婚意愿和促进生育率有着重要意义。

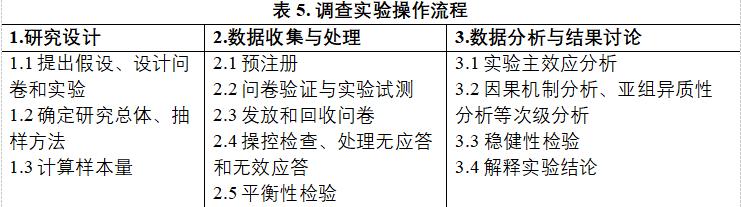

(五)注意事项 关于研究设计有几个值得注意的地方。第一,研究的总样本量为6544个有效回答。尽管样本量的确定要基于功效分析(power analysis),在第一类错误和第二类错误的权衡间做出合理的选择,最近的一些调查实验的样本量大于这个数量(Auspurg, Hinz and Sauer, 2017),更大的样本为异质性分析创造了条件。第二,在设计问卷时,研究者可以使用在调查中常用的认知问讯(cognitive interviewing)等验证问卷效度的方法,在大规模发放问卷前,确保受访者准确地理解了问题的含义和答题的指示(Schaeffer and Presser, 2003)。在设计实验时,可以使用在实验中常用的实验试测(pretest)等方法,确保实验干预是有效且不易产生歧义的。第三,由于此研究只作为案例展示,所以我们的实验假设和设计没有在第三方平台预注册(pre-registration)。近年来,随着对社会科学再现危机的讨论不断增加,预注册已经在临床医学、社会心理学等领域成为了标准操作,甚至成为了在一些学术期刊上发表实验研究的必要条件(Munafò et al., 2017)。由于实验法可以一定程度上避免p值操纵等问题,提高研究的信度,在开展实验前,详细登记调查实验的研究假设、设计和步骤,是值得大力提倡的。第四,研究者可以在研究设计中纳入变量来测量家庭政策影响的机制,并使用中介分析来探究不同机制的中介效应(Gerber and Green, 2012)。比如,在此研究中家庭政策可能通过降低结婚的物质成本,提升工作家庭平衡,或提升人们对于国家经济的信心等不同渠道提高结婚意愿。 表5描述了一个较为完整的调查实验的流程,可以为未来的调查实验研究作为参考。

五、调查实验法在社会学中的应用场景及价值 除了上述研究,调查实验可以应用在其他一系列场景来对人们的态度、情绪、价值观、倾向以及决策进行研究。总体来说,调查实验在丰富社会学研究话题方面有两大贡献。第一,析因调查实验可以研究人们在决策过程中对于不同方面的权衡取舍以及背后机制。第二,调查实验可以通过创建虚拟情境来研究现实中很少发生或者未来将要发生的事件。接下来,我们将对调查实验法在三大社会核心领域的应用进行系统回顾,并通过实例详细阐述调查实验的价值。 (一)社会分层和不平等 社会学家常常关注性别、种族、教育、移民状态等特征对个人发展机会的影响,并且认为它们是造成社会分层和不平等的重要原因。调查实验法为社会分层和不平等的研究提供了新的理论视角。比如在劳工市场领域,传统调查研究主要关注劳动者的特征如何影响他们的收入(即劳动供给方),然而调查实验通过对雇主随机发放带有不同特征的简历问卷可以研究雇主的决策如何影响劳动者的就业和升迁机会(即劳动需求方),对劳工市场不平等和社会分层研究提供了全新的视角。同时,相比于田野实验方法,如审计研究(audit study),调查实验可以在识别因果关系的前提下,通过有代表性的样本揭示社会不平等的普遍性和异质性,以及探究社会互动中决策的复杂过程和机制。比如,Shi等(2018)的研究利用调查实验发现瑞士的雇主在评价应聘者简历时,会优先考察人力资本的匹配度,只有当应聘者拥有匹配技术的时候才会进一步考虑他们之前有无失业经历。相似的,Di Stasio 和 van de Werfhorst(2016)利用调查实验比较了荷兰和英国信息技术领域的雇主,并发现荷兰雇主对简历中专业匹配程度的关注大于成绩,而英国雇主对在校成绩的关注大于专业,反映了社会环境对招聘决策的影响。Pedulla(2016)的调查实验研究发现在美国有过非正式工作经历的应聘者会得到雇主较低的评分,这主要因为雇主认为这些应聘者缺乏竞争力和良好的工作态度,进而揭示了雇主决策过程中的重要机制。在这些案例中,研究者利用析因调查实验的优势,探索各种因素对结果变量的交互影响和内在机制,为社会学家拓展多因一果和复杂因果的社会学理论提供了有力的工具(彭玉生, 2011)。 同样的,调查实验也适用于研究家庭内部决策以及性别不平等。Auspurg等(2017) 的调查实验研究了人们对于家务分配的态度,并发现无论男女人们都倾向于选择更为平等的家务分配,否定了家务分配不平等体现了不同性别身份认同的假说。Ishizuka(2019)的研究使用调查实验比较了来自不同阶级的父母对于家庭教养方式(parenting)的选择,发现无论孩子的性别,不同阶级的父母都倾向选择密集教养(intensive parenting)的方式,印证了以孩子为中心的家庭文化在不同阶级都有着上升趋势。Abraham等(2010) 利用调查实验考察了夫妻双方在外地出现工作机会时的迁徙意愿。结果发现,如果在迁徙目的地只有夫妻一方的收入得到提升,夫妻双方的迁徙意愿会出现矛盾,而夫妻双方共同的财产和子女一定程度上缓解了这一矛盾。 另外,调查实验在种族、移民歧视和不平等的领域也有广泛运用。Paul Sniderman是调查实验的奠基人之一,利用这个方法在种族歧视领域做了很多工作。比如,他在代表作《种族的伤疤》(The Scar of Race)中将受访者随机分组,然后询问政府是否应该帮助失业的美国白人或黑人,实验结果揭示了美国存在严重的种族歧视(Sniderman and Piazza, 1993)。另一项研究向美国医师发放调查问卷,随机向他们描述不同种族病人的相同就诊情景,随后询问他们的医疗决策,以此巧妙地识别了医师对少数族裔的内隐偏见或歧视(Green et al., 2007)。Hainmueller和Hiscox(2010)的研究利用调查实验让受访者评估拥有不同特征的移民,并考察受访者多大程度会因为经济上的考虑反对国外移民,如担心增加本国财政负担和减少本国人就业机会。结果发现经济原因不能完全解释反对移民的态度,揭示了非经济因素如民族优越感的重要影响。另一项基于中国的调查实验发现,对于农村到城市的移民来说,是否拥有户口和住房对他们的城市认同感有着重要影响 (Chen et al. 2020)。 值得指出的是,社会分层的指标在不同国家和时代背景下是不同的(Liebe et al., 2020)。比如,在研究户口、体制身份等在中国非常重要的社会特征的因果效应时,调查实验法尚未广泛使用,这就为我国社会学家使用调查实验法,基于中国的社会情境,对社会学理论作出贡献提供了机遇(Chen et al., 2020)。 (二)社会规范 社会规范是社会学的核心议题,是构成一个社会法律、道德和社会治理的基础。同时,对社会规范的理解在不同人群、不同文化和不同情景下也有着很大区别。所以,调查实验通过创建带有不同特征的虚拟情景可以深入的考察人们对于社会规范的理解和定义。比如,人们对分配正义(distributive justice)的理解是社会政策和立法的重要基础。Rodon和Sanjaume(2020)利用调查实验研究了不同群体对于不同分配政策的公平感知。结果发现所有人都认为鼓励社会流动和帮助穷人的政策是公平的,但是对于减少富人财富的政策,低收入者认为是公平的,而高收入者则相反。关于家庭的社会规范,Ganong和Coleman(2005)的研究利用调查实验考察了在美国人们如何理解家庭跨代之间的帮助义务,即年轻成员是否有义务帮助老年成员。作者通过创建虚拟情景来让受访者分别评价自己和一般社会成员在不同情况下是否有义务帮助老人,并探讨了这两种义务在不同情境下的异同。在政府廉政建设方面,调查实验可以用来研究民众对于官员腐败的处罚态度,即在何种情况下应该受到多大程度的处罚。Winters和Weitz-Shapiro(2016)的研究通过创建虚拟情景发现在巴西只要市长涉及到腐败,民众都认为他应该受到处罚。但是当市长没有直接参与腐败,而只是和市长相关的行政人员参与腐败,民众对市长的处罚会减轻。总体来说,这些案例说明了调查实验对于研究社会规范,道德和制度的形成和变迁有着有着很大的意义,同时对于法律社会学和越轨社会学的经验研究有着重要启示。 (三)社会政策 此外,调查实验法的一个优势是可以通过创建虚拟场景让受访者评价现实中很少或尚未发生的政策事件,而在调查等回溯性的研究中,这些很少发生或尚未发生的政策或事件是很难被考察的。比如,Tai和Truex (2015) 利用调查实验考察人们对于中国政府吸引海外人才政策的支持度。研究随机展示了针对不同海外人才的政策,比如学生、教授、企业家等,发现对教授和企业家的政策获得了更多的支持。陈然和于朔(2014)的文章使用析因调查实验研究当日本和邻国发生争端的时候,日本民众在什么情况下会支持发生军事冲突。结果发现当对象国是美国盟友或和日本有密切经济往来的国家时,日本民众不支持军事冲突。另外,孟天广等(2015)的文章考察了上级政府和本地公民意见对于地方财政决策的影响。研究发现上级政府和本地公民意见可以影响经济发展领域而非民生领域的财政支出。 Bernauer等(2016)的研究利用情景调查实验研究人们对于环保政策的态度,结果发现当公民社会组织参与到环保政策的制定中,人们对于环保政策会有更高支持态度。除此之外,调查实验设计还适用于婚姻家庭政策、移民政策和其他社会福利政策的研究,以考察民众对尚未公布实施的社会政策的反应。随着社会科学从解释向预测发展(陈云松等, 2020),部分学者提出了以实际问题和解决方案为导向的社会科学范式(Watts, 2017)。尽管使用情景描述研究受访者对政策的主观反应有一定的局限,这类前瞻性的研究可以为政府科学决策提供依据。 我们的文献综述发现,之前所有使用调查实验的研究都发表在英文期刊或少量中文非社会学期刊上,所以我们期待这个方法未来被更多的中国社会学家使用。同时,我们也建议国内现有的全国代表性社会调查,比如中国综合社会调查,中国家庭追踪调查等,可以有选择性的纳入一些经典的实验设计,从而为调查实验的应用开辟更多途径。 六、结论 (一)调查实验法的局限 尽管使用调查实验法可以获得内部效度和外部效度都较高的结论,但这种方法仍然具有一定的局限性。这一节将简述这些局限和常见的应对策略。 第一,类似于调查法,调查实验法虽然可以通过概率抽样实现较高的外部效度,但其外部效度仍受到抽样框选择、问卷回收率、有效回答率等方面的制约(风笑天, 1994)。目前,世界上主要的有国别代表性的社会调查回收率多为2%至16%左右(Pedulla and Thébaud, 2015),虽然我国的一些社会调查有效回答率较高,无应答误差(non-response error)依然是调查实验研究者值得注意的问题(梁玉成, 2011)。比如,相比于一般社会调查,调查实验法需要受访者投入更多时间和注意力来阅读实验情景描述,这就对受访者依据答题说明认真作答提出了更高的要求,可能会降低有效回答率和外部效度(Schaeffer and Presser, 2003)。对此,研究者在分析数据的时候,可以采用统计方法来检验应答者和无应答者在社会人口学变量上的差异(任莉颖等, 2014)。此外,只要在有效样本中随机化是有效的,无应答误差对结论内部效度的影响较小(Shadish, Cook and Campbell, 2001)。但是,如果某个情景描述因为社会期许偏差等原因,使具有某一与研究问题相关特点的受访人群系统性地拒绝回答,就会影响到随机化这一因果推断的基本假设的成立(Gaines, Kuklinski and Quirk, 2007)。这一问题因为“心理二重区域”的存在,在我国问卷调查中尤为普遍(李强,2000)。因此,作为稳健性分析,研究者应该进行平衡性检验,即检验有效样本中各个随机分组之间在与研究问题相关的社会人口学变量上是否有系统性差异。 第二,尽管实验法在实现内部效度上有独特的优势,且调查实验法在各种实验方法中外部效度较高,这种方法仍然有实验法普遍存在的几个局限。首先,外部效度在实验中有两种不同的定义:既可以指样本在总体中的代表性,又可以指实验干预与实验被试者(即问卷受访者)日常生活经历的相似性,即生活现实性(mundane realism)(Berkowitz and Donnerstein, 1982)。尽管大多数调查实验使用概率抽样和大样本,对总体的代表性在各种实验方法中是独树一帜的,但由于阅读情景描述、回答多项选择题等研究形式的限制,调查实验的生活现实性低于田野实验等方法。特别是当析因调查实验拥有多个维度时,排列组合会有可能出现不现实的情况,需要作者仔细检查并排除。在政策效应评估中,调查实验主要研究的是受访者对政策信息的主观反应,要准确估计政策效应,尤其是政策措施在具体社会情境下与其他制度、文化因素相互作用后总的效应,还需要依靠田野实验和其他收集实地数据的研究方法(Gerber and Green, 2012)。因此,研究者需要清晰地定义实验干预的内含,避免过度地拓展实验结论的应用范围(Liebe et al., 2020)。其次,和其他实验方法一样,调查实验法对概念效度的要求较高(方文, 1995)。比如,受访者可能因为倦怠忽略了情景描述中的随机干预信息,进而产生统计推断中的第一类错误。对此,实验者需要在生活现实性允许的范围内,尽可能凸显实验干预与对照组的区别,必要时配合图片、音频等更加直观的展示方式,但同时也要避免有经验的受访者猜测到实验干预,产生顺从偏差(compliance bias)。再比如,对灵活用工安排的情景描述,可能引发受访者对雇主营利能力正面或负面的联想。尽管在这种情况下,实验干预依然具有内部效度,但研究者需要进一步确认操作化的实验干预准确代表了自变量的理论概念。因此,调查实验方法尤其注重排除替代性解释,开展基线调查(baseline survey)和实验后的机制调查(mechanism survey),并进行中介效应分析和亚组之间的异质性分析,以排除其他可能的解释。需要注意的是,调查实验法对机制的分析得出的并不是因果关系,除非研究者在进一步的研究中对中介变量本身做了随机化干预(Shadish, Cook and Campbell, 2001)。 第三,正因为调查实验法结合了调查法和实验法的优点,其适用范围也兼有两种方法的局限性。首先,因为调查实验法具有瞬时性,这种方法难以直接干预在较长时间内形成的社会结构,比如社会的文化观念、个体的社会网络等。尽管部分研究让受访者想象一种新的制度环境,但如前所述,这种方法有生活现实性的局限。但正因为调查实验法不需要实际改变社会结构,它赋予了研究者充分的想象力,根据社会日新月异的变化,利用针对特定群体的概率抽样和因果推断方法,以较小的成本为政府决策提供扎实的证据(Watts, 2017)。其次,因为问卷形式的限制,调查实验法的因变量多为受访者的主观态度,如结婚和生育意愿、对雇主的满意度,对政府的支持率等。研究者需要依据理论和前期研究,讨论主观态度与客观行为的相关性,及其在理论和实践中的具体含义(龚为纲, 朱萌, 2018; 刘保中, 张月云, 李建新, 2014)。最近,一些研究者尝试在调查实验中直接测量受访者的行为,比如在随机展示一段广告后,为受访者提供额外的奖金(bonus)并询问受访者是否愿意将其全部或部分向第三方捐赠,以测量受访者对组织的实际支持(Radoynovska and King; 2019)。对这类行为变量的使用,可以减少调查法中常见的社会期许偏差等测量误差,有效地弥补态度型因变量的不足。 (二)调查实验法的价值与前景总结 调查实验法同时具有较高的内部效度和外部效度。首先,实验方法被视为因果推断的“黄金标准”,位于科学证据金字塔的顶端(Jackson and Cox, 2013),相比于基于观测性数据的调查统计方法,调查实验法有助于解决困扰社会学家已久的因果推断的“根本问题”。此外,开展进行了预注册的实验,可以验证现有的观测性研究,帮助化解社会科学的再现性危机(陈云松, 吴晓刚, 2012)。其次,调查实验法以其针对特定人群进行概率抽样的优势,可以为构建基于中国社会且具有普适性的社会学理论提供经验证据。调查实验法一定程度上克服了实验室实验小样本、任意抽样和田野实验操作难度大、成本高的局限,便于实验方法在社会分层与不平等、社会和人口政策等领域得到推广。近年来,我国社会学家开展了一系列具有全国代表性的社会调查,为调查实验法的运用培植了土壤。此外,随着互联网的普及和电脑辅助调查技术的发展,网络调查实验可以和大数据和机器学习等新兴的定量研究方法结合。最后,前瞻性的调查实验法可以探索公众对尚未实施的社会政策的主观反应,为社会治理和经济建设提供科学决策的依据。尽管和任何研究方法一样,调查实验法的适用范围具有一定的局限性,但它作为一种新的因果推断方法,在中国社会学研究中有广泛应用和重要价值。 附录:调查实验重要术语中英文对照表 其他条件不变(all else equal; ceteris paribus) 替代性解释(alternative theories) 被试者系统性退出、实验耗损(attrition) 审计研究(audit study) 平衡性检验(balance check) 基线调查(baseline survey) 被试间设计(between-subject design) 奖金(bonus) 认知问讯(cognitive interviewing) 顺从偏差(compliance bias) 控制组、对照组(control group; comparison group) 反事实框架(counterfactual framework) 反事实(counterfactual outcomes) 内生性(endogeneity) 实验组(experimental group; treatment group) 析因设计(factorial design) 全析因设计(full factorial design) 亚组异质性分析(heterogeneity analysis; subgroup analysis) 列举实验(list experiment) 操控检查(manipulation check) 机制调查(mechanism survey) 生活现实性(mundane realism) 无应答误差(non-response error) 潜在结果(potential outcomes) 功效分析(power analysis) 预注册(pre-registration) 实验试测(pretest) 随机化(randomization) 随机应答(randomized response) 记忆偏差(recall bias) 社会期许误差(social desirability bias) 干预溢出(spillover) 分选投票(split-ballot) 被试者(subject) 处理效应(treatment effect) 非混淆假设(unconfoundedness assumption) 虚拟情境(vignette) 情景实验(vignette experiment) 参考文献: 陈然, 于朔, 2014, 支持还是反对军事冲突?日本与邻国争端中民意的调查实验分析, 《国际安全研究》第5期. 陈云松, 2012, 逻辑, 想象和诠释: 工具变量在社会科学因果推断中的应用. 《社会学研究》, 2012, 6: 192-216. 陈云松, 范晓光, 2010, 社会学定量分析中的内生性问题——测估社会互动的因果效应研究综述. 《社会》第4期. 陈云松, 吴晓刚, 2012, 走向开源的社会学——定量分析中的复制性研究, 《社会》第3期. 陈云松, 吴晓刚, 胡安宁, 贺光烨, 句国栋, 2020, 社会预测:基于机器学习的研究新范式, 《社会学研究》第8期. 范晓光, 2020, 数字化与实证社会学研究困境化解, 《中国社会科学评价》第3期. 方文, 1995, 重审实验, 《社会学研究》第2期. 风笑天, 1994, 方法论背景中的问卷调查法, 《社会学研究》第3期. 龚为纲, 朱萌. 2018, 社会情绪的结构性分布特征及其逻辑——基于互联网大数据 GDELT 的分析, 《政治学研究》第4期. 胡安宁, 2012, 倾向值匹配与因果推论: 方法论述评, 《社会学研究》第1期. 李强, 2000, “心理二重区域”与中国的问卷调查, 《社会学研究》第2期. 刘保中, 张月云, 李建新, 2014, 社会经济地位, 文化观念与家庭教育期望, 《青年研究》第6期. 罗玮, 罗教讲, 2015. 新计算社会学: 大数据时代的社会学研究, 《社会学研究》第3期. 梁玉成, 2011, 追踪调查中的追踪成功率研究——社会转型条件下的追踪损耗规律和建议, 《社会学研究》第6期. 孟天广, 杨平, 苏政, 2015. 转型中国的公民意见与地方财政决策——基于对地方政府的调查实验, 《公共管理学报》第3期. 彭玉生, 2011, 社会科学中的因果分析, 《社会学研究》第3期. 任莉颖, 2018, 《用问卷做实验: 调查实验法的概论与操作》. 重庆大学出版社, 重庆. 任莉颖, 邱泽奇, 丁华, 严洁, 2014, 问卷调查质量研究: 应答代表性评估, 《社会》第1期. 杨典, 2013, 公司治理与企业绩效——基于中国经验的社会学分析,《中国社会科学》第1期. 王天夫, 2006, 社会研究中的因果分析, 《社会学研究》第4期. 翁茜, 李栋, 2020, 在线实地实验研究进展, 《经济学动态》, 2020(5): 132-145. 谢宇, 2012, 《社会学方法与定量研究》. 社会科学文献出版社, 北京. Abascal, M., 2020. “Contraction as a response to group threat: Demographic decline and whites’ classification of people who are ambiguously white.” American Sociological Review, 85, 298–322. Abraham, M., Auspurg, K., & Hinz, T. 2010. “Migration decisions within dual‐earner partnerships: A test of bargaining theory.” Journal of Marriage and Family, 72(4), 876–892. Auspurg, K., Hinz, T, 2015. Factorial Survey Experiments. Los Angeles: SAGE. Auspurg, K., Hinz, T., & Sauer, C. 2017. “Why should women get less? Evidence on the gender pay gap from multifactorial survey experiments.” American Sociological Review, 82(1), 179–210. Becker, G. S. 1991. A Treatise on the Family. Cambridge: Harvard University Press. Berkowitz, L., Donnerstein, E., 1982. “External validity is more than skin deep: Some answers to criticisms of laboratory experiments.” American Psychologist, 37, 245–257. Bernauer, T., Gampfer, R., Meng, T., and Su, Y.-S. 2016. “Could more civil society involvement increase public support for climate policy-making? Evidence from a survey experiment in China.” Global Environmental Change,40, 1–12. Chen, J., Yue, C., Ren, L., Yan, J., 2020. “Determinants of urban identity in urbanizing China: findings from a survey experiment.” Chinese Sociological Review, 52, 295–318. Di Stasio, V., & van de Werfhorst, H. G. 2016. “Why does education matter to employers in different institutional contexts? A vignette study in England and the Netherlands.” Social Forces, 95(1), 77–106. Doan, L., Loehr, A., Miller, L.R., 2014. “Formal rights and informal privileges for same-sex couples: Evidence from a national survey experiment.” American Sociological Review, 79, 1172–1195. Duflo, E., Glennerster, R., Kremer, M., 2007. “Chapter 61: Using randomization in development economics research: A toolkit,” pp. 3895–3962, in: Handbook of Development Economics. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. Durkheim, E., 1985. The Rules of Sociological Method, 1st American ed. New York: Free Press. Flores, R.D., Schachter, A., 2018. “Who are the ‘illegals’? The social construction of illegality in the United States.” American Sociological Review, 83, 839–868. Gaines, B.J., Kuklinski, J.H., Quirk, P.J., 2007. “The logic of the survey experiment reexamined.” Political Analysis, 15, 1–20. Gangl, M., 2010. “Causal inference in sociological research.” Annual Review of Sociology,36, 21–47. Ganong, L., and Coleman, M., 2005. “Measuring intergenerational obligations.” Journal of Marriage and Family, 67(4): 1003–1011. Gerber, A.S., and Green, D.P., 2012. Field Experiments: Design, Analysis, and Interpretation. New York: Norton. Green, A.R., Carney, D.R., Pallin, D.J., Ngo, L.H., Raymond, K.L., Iezzoni, L.I., Banaji, M.R., 2007. “Implicit bias among physicians and its prediction of thrombolysis decisions for black and white patients.” Journal of General Internal Medicine, 22, 1231–1238. Hainmueller, J., Hiscox, M.J., 2010. “Attitudes toward highly skilled and low-skilled immigration: Evidence from a survey experiment.” American Political Science Review, 104, 61–84. Holland, Paul W. 1986. “Statistics and causal inference.” Journal of the American Statistical Association, 81(396), 945–960. Ishizuka, P. 2019. “Social class, gender, and contemporary parenting standards in the United States: Evidence from a national survey experiment.” Social Forces,98(1): 31-58. Jackson, M., Cox, D.R., 2013. “The principles of experimental design and their application in sociology.” Annual Review of Sociology, 39, 27–49. Kalev, A., Dobbin, F., Kelly, E., 2006. “Best practices or best guesses? Assessing the efficacy of corporate affirmative action and diversity policies.” American Sociological Review, 71, 589–617. Kelly, E.L., Moen, P., Oakes, J.M., Fan, W., Okechukwu, C., Davis, K.D., Hammer, L.B., Kossek, E.E., King, R.B., Hanson, G.C., Mierzwa, F., Casper, L.M., 2014. “Changing work and work-family conflict: Evidence from the work, family, and health network.” American Sociological Review, 79, 485–516. https://doi.org/10.1177/0003122414531435 Liebe, U., Moumouni, I.M., Bigler, C., Ingabire, C., Bieri, S., 2020. “Using factorial survey experiments to measure attitudes, social norms, and fairness concerns in developing countries.” Sociological Methods & Research, 49, 161–192. Mize, T.D., Manago, B., 2018. “Precarious sexuality: How men and women are differentially categorized for similar sexual behavior.” American Sociological Review, 83, 305–330. Munafò, M.R., Nosek, B.A., Bishop, D.V.M., Button, K.S., Chambers, C.D., Percie du Sert, N., Simonsohn, U., Wagenmakers, E.-J., Ware, J.J., Ioannidis, J.P.A., 2017. “A manifesto for reproducible science.” Nature Human Behavior, 1, 0021. Mutz, D.C., 2011. Population-Based Survey Experiments. Princeton: Princeton University Press. Pedulla, D.S. 2016. “Penalized or protected? Gender and the consequences of nonstandard and mismatched employment histories.” American Sociological Review, 81(2), 262–289. Pedulla, D.S., Thébaud, S., 2015. “Can we finish the revolution? Gender, work-family ideals, and institutional constraint.” American Sociological Review, 80, 116–139. Quadlin, N., 2018. “The mark of a woman’s record: Gender and academic performance in hiring.” American Sociological Review, 83, 331–360. Radoynovska, N., King, B.G., 2019. “To whom are you true? Audience perceptions of authenticity in nascent crowdfunding ventures.” Organization Science, 30, 781–802. Rivera, L.A., Tilcsik, A., 2016. “Class advantage, commitment penalty: The gendered effect of social class signals in an elite labor market.” American Sociological Review, 81, 1097–1131. Rivera, L.A., Tilcsik, A., 2019. “Scaling down inequality: Rating scales, gender bias, and the architecture of evaluation.” American Sociological Review,84, 248–274. Rodon, T., and Sanjaume, M., 2020. “How fair is it? An experimental study of perceived fairness of distributive policies.” The Journal of Politics,82(1): 384-391. Rosen, C.M., 1973. “A test of presidential leadership of public opinion: The split-ballot technique.” Polity, 6, 282–290. Rossi, P. H., Sampson, W. A., Bose, C. E., Jasso, G., and Passel, J. 1974. “Measuring household social standing.” Social Science Research,3(3): 169-190. Schaeffer, N.C., Presser, S., 2003. “The science of asking questions.” Annual Review of Sociology, 29, 65–88. Schachter, A., 2016. “From ‘different’ to ‘similar’: An experimental approach to understanding assimilation.” American Sociological Review, 81, 981–1013. Sears, D.O., 1986. “College sophomores in the laboratory: Influences of a narrow data base on social psychology’s view of human nature.” Journal of Personality and Social Psychology, 51, 515–530. Shadish, W.R., Cook, T.D., Campbell, D.T., 2001. Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Boston: Houghton Mifflin. Shi, L. P., Imdorf, C., Samuel, R., & Sacchi, S., 2018. “How unemployment scarring affects skilled young workers: Evidence from a factorial survey of Swiss recruiters.” Journal for Labour Market Research, 52(1), 1-15. Sniderman, P.M. and Piazza, T. 1993. The Scar of Race. Cambridge: Harvard University Press. Sniderman, P.M., 2018. “Some advances in the design of survey experiments.” Annual Review of Political Science, 21, 259–275. Stinchcombe, A.L., 1987. “The logic of scientific inference.” Ch. 2 in Constructing Social Theories, pp. 15-56. Chicago: University of Chicago Press. Tai., Q. and Truex., R. 2015. “Public opinion towards return migration: A survey experiment of Chinese netizens.” China Quaterly, 223: 770-786. Tilcsik, A., 2021. “Statistical discrimination and the rationalization of stereotypes.” American Sociological Review, 86, 93–122. Wallander, L. 2009. “25 years of factorial surveys in sociology: A review.” Social Science Research, 38(3): 505-520. Watts, D.J., 2017. “Should social science be more solution-oriented?” Nature Human Behaviour, 1, 0015. Webster, M. and Sell, J. 2014. Laboratory Experiments in the Social Sciences. New York: Academic Press. Weisshaar, K., 2018. “From opt out to blocked out: The challenges for labor market re-entry after family-related employment lapses.” American Sociological Review, 83, 34–60. Wouters, R., Walgrave, S., 2017. “Demonstrating power: How protest persuades political representatives.” American Sociological Review, 82, 361–383. Winters, M.S. and Weitz-Shapiro, R., 2016. “Who’s in charge here? Direct and indirect accusations and voter punishment of corruption.” Political Research Quaterly,69(2): 207-219. Zelditch, M., 1969. “Can You Really Study an Army in the Laboratory?” Pp. 528-539 in A. Etzioni (Ed.). Complex Organizations, 2nd Ed. NY: Holt, Rinehart, Winston. 原标题:《新作 | 调查实验法在社会学中的应用:方法论评述》 (题图来源:视觉中国) |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |