《海妖与圣人:古希腊和古典中国的知识与智慧》 |

您所在的位置:网站首页 › 古希腊的先知 › 《海妖与圣人:古希腊和古典中国的知识与智慧》 |

《海妖与圣人:古希腊和古典中国的知识与智慧》

|

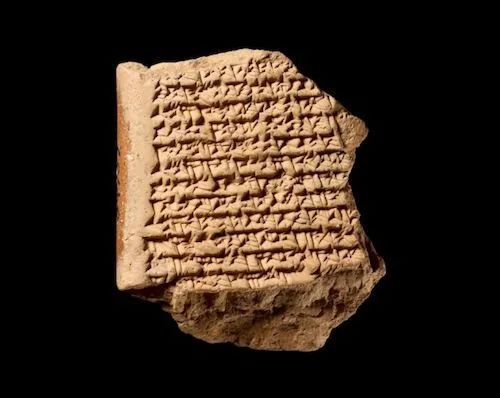

原创 尚冠文、杜润德 三联学术通讯  《海妖与圣人》主张比较研究必须反对“孤立主义和将人类巴尔干化为彼此分离的文化实体”,并确定了目标:“探究对应的比喻或象征手法,而不是抛出一套大而化之的东西方对比。”作者通过对希腊和中国文学、历史、哲学等经典文本的创新解读,始终以使它们相互辉映为目的,令人钦佩地实现了这一目标。 《海妖与圣人》主张比较研究必须反对“孤立主义和将人类巴尔干化为彼此分离的文化实体”,并确定了目标:“探究对应的比喻或象征手法,而不是抛出一套大而化之的东西方对比。”作者通过对希腊和中国文学、历史、哲学等经典文本的创新解读,始终以使它们相互辉映为目的,令人钦佩地实现了这一目标。——张隆溪   海妖与圣人 海妖与圣人古希腊和古典中国的知识与智慧 〔美〕尚冠文 〔美〕杜润德 著 吴鸿兆、刘嘉 等译;金方廷 校 “古典与文明”丛书 定价:56元,精装,400页 ISBN:9787108067562 生活·读书·新知三联书店,2020年9月   尚冠文 尚冠文Steven Shankman 斯坦福大学比较文学博士,现就职于美国俄勒冈大学古典学系。主要研究领域包括比较文学、英美文学中的古典传统、文艺理论史等。最近的著作包括Other Others: Levinas, Literature,Transcultural Studies (2010) 以及 Epic and Other Higher Narratives: Essays in Intercultural Studies (2011)。  杜润德 杜润德Stephen Durrant 美国俄勒冈大学东亚语言文学系荣休教授。主要研究领域包括中国早期文学、司马迁与中国早期叙事传统的联系、中国与希腊叙事学传统的比较等。代表作有 The Cloudy Mirror: Tension and Conflict in the Writings of Sima Qian (1995)。  海妖与圣人何以并提?他们之间又存在着怎样特殊的张力?这本比较古典学著作,以海妖代表的知识与圣人代表的智慧为线索,串联起古希腊与古典中国最重要的文本。通过比较《诗经》和《奥德赛》,司马迁和修昔底德,孔子、老子、庄子和柏拉图,向读者呈现两大文明如何回应各自内部的危机与变革。 海妖与圣人何以并提?他们之间又存在着怎样特殊的张力?这本比较古典学著作,以海妖代表的知识与圣人代表的智慧为线索,串联起古希腊与古典中国最重要的文本。通过比较《诗经》和《奥德赛》,司马迁和修昔底德,孔子、老子、庄子和柏拉图,向读者呈现两大文明如何回应各自内部的危机与变革。 目 录 目 录致 谢 导 言 第一部分 意向性的萌芽:《诗经》与《奥德赛》 1.诗歌与参与体验 2.在家庭与社会中的参与 3.对自然世界的参与 总结与结论 第二部分 哲学前后:修昔底德与司马迁 1.历史与传统 2.历史书写的体例 3.参与的风潮:司马迁对自己时代的描绘 4. 修昔底德对客观性的悲剧性寻求以及这位史家抑制不住的“我” 总结与结论 第三部分 哲人、圣人与参与体验 1.圣人与哲人出现的语境 2.从诗到哲学 3.圣人、哲人以及参与性维度的恢复 总结与结论 后记 参考书目 索引 译校后记    《海妖与圣人》导言 《海妖与圣人》导言绪 论 身处今日的地球村中,我们一直都知晓世界最偏僻的角落里发生的事情,即便我们也会沮丧于无力解决在电视上看到的那些危机,哪怕我们还不能实时地通过电话和计算机屏幕同远在千里之外的人们沟通。这当然不是诸文明历史上的常态。例如,在古代曾存在过令人印象深刻的文明,这些文明孕育了伟大的艺术家和思想家,可他们并不知道,同一时刻在千里之外,也有另一些大艺术家和大思想家在创作同样伟大的诗歌与哲学著作。古中国和古希腊文明的关系就是这样。 古中国和古希腊文化在似乎不知晓彼此存在的情况下,各自充当了世界文明进程中两股主要的影响力量。古典时代中国的诸多文本和文化价值遍及整个东亚,成为韩国、日本和越南这些国家的文教基础。哪怕在今天,有些学者仍在谈论“儒家东亚”,认为环太平洋经济体令人吃惊的崛起归功于儒家模式(Chinese style)。类似地,希腊文明也被认为创造了西方的许多思想范式。许多人认为,现代哲学、科学和技术的发展轨迹,早在古代雅典已经被奠定了。这两大文化都是雅斯贝尔斯所谓“轴心时代”的产物,“轴心时代”指的是约公元前800至前200年间的一段时期,在这一段时期内,创造性的思想家似乎“纷纷从小邦相争的多样性和不稳定性中涌现”。 我们对能证明古中国和古希腊间可能确实知晓彼此存在的证据很感兴趣,即便这种知晓很可能并不直接,而且须经由中亚游牧民族作为中介。举个例子,最近在一座公元前5世纪的雅典墓葬中发现了中国丝绸,这个惊人的发现表明,西方世界和远东早在已知的丝绸之路建立前几个世纪就存在来往。当然,操印欧语系的民族最早在公元前第二个千年就和中国有密切联系,有可能充当了中西间的桥梁。但如果关于古代中国和希腊文学的比较著作只限于展现这类历史交流的实例的话,那么比较文学家们早就可以收工了。或许“比较文学”的真义之一就在于亚里士多德(Aristotle)的这样一个观察:善于使用隐喻还是有天赋的一个标志,因为若想编出好的隐喻,就必先看出事物间可资借喻的相似之处(陈中梅译)(Poetics, 1459a),哪怕这些事物有可能看起来风马牛不相及。对于“为什么要去比较希腊和中国”这个问题,我们的回答是:“怎么可能不去比较它们?”在日益文化多元的世界中,如果想避免孤立主义,不想把人文学科巴尔干化为彼此分离的文化实体,我们就不得不都成为比较文学家。 古中国和古希腊的研究领域为此提供了一片大有可为甚至是代表性的领地。在何意义上它是“有代表性的”?我们不妨稍微考虑一下与语言和书写文本有关的问题。汉语是汉藏语系中已知最早的书写语言,也是如今全世界使用人数最多的口头语言。古希腊语则是印欧语系中最早的书写语言之一,而印欧语系是母语人口最多的一个语系。事实上,讲汉藏语和印欧语的人口加起来超过世界总人口的四分之三。 古希腊语和古汉语的运作机制非常不同。作为约公元前500—前100年间中国的书面语言,古典汉语主要是单音节的(monosyllabic);语词常常对应单个音节,相应地用单个的汉字来书写。因为古典汉语像大多数现代汉语形式一样,是一种没有屈折变化的语言,通常没法从语词的形式本身判断出我们通常称为“词类”(parts of speech)的那种东西。相反,汉语语法功能的实现依赖于语词的顺序或者合适的语助词。对比之下,古希腊语是一门高度屈折的语言,通过繁复的词形变化将词语安排到复杂的关联形式中。语言学上的这种差异——在此只能过分简略地呈现出来——伴随着一系列可以在文学(希腊史诗和中国抒情诗)、历史(作为统一叙事的希腊历史和作为“片段”展示的中国历史)和哲学(希腊对系统化的倾向和中国对情境反应的强调)中找到的差异。 两门语言的文字形式同样对比鲜明。古希腊语用一套来自早期腓尼基楔形文字的字母表来进行书写,最晚可能在公元前10世纪前出现。有人甚至认为,“赢获个体性的决定性一步不是文字本身,而是字母文字……[亦即]在语言中[用字母来]代表个别声音的相关原则”。众所周知,汉字也许是最具冲击性同时当然也是世界历史上最顽强而有生命力的非字母文字。关于汉字的起源聚讼纷纭,但公元前13世纪的甲骨文清楚地表明,汉字在当时已经形成了一套成熟的体系。汉字很可能起源于象形文字,但到甲骨文阶段,许多字已经由多种方式得以程序化,从而遮蔽了它们象形或表意的源头。语音原则随着文字的发展被广泛采用,并且是一套成熟完备的书写系统得以进一步发展的基础。  写有楔形文字的古巴比伦泥板,大英博物馆藏 写有楔形文字的古巴比伦泥板,大英博物馆藏至于阅读汉语是否牵涉与阅读希腊文或其他字母文字完全不同的心理学的问题,我们无意在此卷入此类论争。对我们来说重要的是,中国人自己从传统上就认为,他们的文字和文字所代表的自然世界存在某种关联,而这种关联通常是参与性的。许慎(30?—124?年)是第一部中国汉字字源学字典的作者,他认为迈向文字的第一步肇始于传说中的君王庖牺(=伏羲,约公元前2800年),他 “仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜”。稍后,许慎又说,黄帝的贤臣仓颉(约公元前2500年)在 “见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也”的时候初造书契。 这种关于汉语自然起源的观念无论最终是对是错,它在中国都通过书法艺术而愈加深入人心,文字的书写笔画同书法家用毛笔描绘的竹林、群花、山峦以及自然世界中的其他事物就此发生了关联。毫无疑问,在汉语这样的文字体系中,打破书写文字和它所表现出来的世界之间的联系——有些人会认为这种联系是任意的——比在希腊文中要难多了,后者除了表达声音之外什么也表达不了。无论如何,在汉语中至少存在一种持久的幻觉,即文字能够直接地、自然地参与它们试图描绘的事物和理念的世界。 过往的古希腊和中国比较研究 现在学界已经有一个规模可观的群体在进行古希腊和古代中国的比较研究。即便时不时仍有针对比较研究大方向或者比较研究中据称过分简单化的研究方法的攻讦,比较研究的数量依然在日渐增长并且取得了宝贵的成果。有人也许认为,西方汉学著作由于主要采用了深受希腊人词汇和范畴影响的语言,因此内在地就是比较性的,并且不时地会在一股内生自希腊文学和哲学的焦虑驱动下进行研究。当然,许多最有影响力的汉学研究著作都经常提及古典希腊,将之视为所有有教养的西方读者必要的甚或最重要的参照点。李约瑟(Joseph Needham)的多卷本巨著《中国的科学与文明》(Science and Civilisation in China)绝对是20世纪最有价值的汉学著作之一,而此书的第二卷正可作为一例。李约瑟在此卷中数百处征引了希腊思想,其中仅亚里士多德就超过四十次。史华慈(Benjamin Schwartz)关于传统中国哲学的权威研究《古代中国的思想世界》(The World of Thought in Ancient China)是更为晚近的例子。古希腊哲学在他的书中被提到超过三十次,即便史华慈的主题一如标题所说是古代中国。 The World of Thought in Ancient China,Benjamin Schwartz, Belknap Press, 1985  许多中国本土的学者,在西方接受过研究生教育后,经常会援引古希腊哲学来检验自己的传统,甚至可以说他们研究的动机也是由希腊模式引起的那种焦虑。胡适的《古代中国逻辑方法的发展》(The Development of the Logical Method in Ancient China)是最引人瞩目的例子。此书原本是1917年提交给哥伦比亚大学的一篇博士论文,其中充溢着一种辩护精神,这种精神在同时期的中国知识分子中并不少见。胡适希望唤醒他认为在古代中国本就存在的“逻辑方法”,只不过这种“逻辑方法”长期被道德主义的儒家传统所束缚。他的意图是“让我的同胞们知道,这些西方的方法对中国的智慧来说并不是完全陌生的”(p. 9)。逻辑占有支配地位对他来说是西方最值得赞赏的特点。他相信,正如自己的著作所昭示的那样,比较研究应该试着去揭示中国传统中有潜力引导中国发展出西式科学技术的种种因素。即便是萧公权(Kung-chuan Hsiao)这样不怎么喜欢征引希腊做对比、很少提倡仿效西方观念的学者,也忍不住要在极具价值的一卷的结论部分猜想,假设不是佛教而是希腊哲学或罗马法在公元前3世纪左右被引入中国的话,那么“人们至少可以放心得出结论,( 中国的)政治思想和制度会呈现出更加积极的内容,还有更迅速的变革或进步”。 许多中国本土的学者,在西方接受过研究生教育后,经常会援引古希腊哲学来检验自己的传统,甚至可以说他们研究的动机也是由希腊模式引起的那种焦虑。胡适的《古代中国逻辑方法的发展》(The Development of the Logical Method in Ancient China)是最引人瞩目的例子。此书原本是1917年提交给哥伦比亚大学的一篇博士论文,其中充溢着一种辩护精神,这种精神在同时期的中国知识分子中并不少见。胡适希望唤醒他认为在古代中国本就存在的“逻辑方法”,只不过这种“逻辑方法”长期被道德主义的儒家传统所束缚。他的意图是“让我的同胞们知道,这些西方的方法对中国的智慧来说并不是完全陌生的”(p. 9)。逻辑占有支配地位对他来说是西方最值得赞赏的特点。他相信,正如自己的著作所昭示的那样,比较研究应该试着去揭示中国传统中有潜力引导中国发展出西式科学技术的种种因素。即便是萧公权(Kung-chuan Hsiao)这样不怎么喜欢征引希腊做对比、很少提倡仿效西方观念的学者,也忍不住要在极具价值的一卷的结论部分猜想,假设不是佛教而是希腊哲学或罗马法在公元前3世纪左右被引入中国的话,那么“人们至少可以放心得出结论,( 中国的)政治思想和制度会呈现出更加积极的内容,还有更迅速的变革或进步”。研究西方哲学和古典希腊的专家通常并不关注中国。但有两个值得注意的例外:诺斯罗普(F. S. C. Northrop)和劳埃德(G. E. R. Lloyd)。诺斯罗普是位哲学家,在1946年出版了题为《中西之会:关于世界理解的研究》(The Meeting of East and West: An Inquiry into World Understanding)的著作。在这本书里,作者构建了东方知识和西方知识的全面对比:西方知识被表达为“逻辑地写成的科学、哲学论述”,而掌握东方知识的人则集中“关注当下领会到的,他与之打成一片的感性绵延”(p. 318)。在另一处他解释说,前一种知识源于“公设概念”(concepts by postulation),而后一种知识源于“直觉概念”(concepts by intuition)。 诺斯罗普展示的这种全面对比已经非常接近于著名希腊科学史家劳埃德试图“揭秘”的那些“思维”(mentalities)了。劳埃德的研究著作《思维解谜》(Demystifying Mentalities)条理出众且颇具论战意味,他意在驳斥差异分明的文化心态理论,例如列维-布鲁尔(Lévy-Bruhl)坚信的“原始思维”,或弗雷泽(James Frazier)提出的作为一个名副其实的文明所必经的三个演进阶段:巫术、宗教和科学思维。劳埃德对“思维”观念的攻击颇有说服力。他比较了古希腊和古代中国思想中某些特定的方面,而这些方面或许恰好可以从本质上代表这两种截然不同的思维。他对比了“希腊式的对根本性问题的执着以及对极端或根本性解决方案的偏好”和中国“发达的实用主义倾向,连同一种关于什么是管用的以及如何才能付诸使用的对实用性的关注”(p. 124)。但接下来劳埃德并未通过推论存在一种本质上希腊式的和一种本质上中国式的思维来解释这种对比。他认为这种对比反而来自两个文化在社会政治语境中的具体差异。他指出,战国时代的中国并不存在任何能等同于希腊城邦政体和政治组织多样性的东西以推动思想争鸣。并且,在中国哲学论证似乎总是为了劝谕皇帝、君主或诸侯,劳埃德相信这种状况抑制了某些类型的争论。劳埃德关于希腊和中国思想及相关政治语境中的区别的观点是极为有益的。 在较新近的一部著作《异见与权威:探究古希腊与中国的科学》(Adversaries and Authorities: Investigations into Ancient Greek and Chinese Science,1996)中,劳埃德继续批评学界区分出明确的希腊和中国式思维的风潮,并表明他反对这一研究进路主要是因为“它甚至根本没有给出解释的起点,而充其量是在罗列有待解释的东西”。他认为比较文学家们要做的是去找出对比的两边各自试图回答的问题是什么。他试图在这本书中表明,这类考察往往会揭示出希腊人和中国人是在应对完全不同的问题,一些显著的对等经过这般考察往往会被证明只是假象。 过去几年在中希比较研究领域还出现了好几部重要著作。这些新著主要来自汉学阵营,倾向于关注中国文化中所谓的独特之处,而这些作者往往把中国文化视为西方文化的“他者”。我们从其中的不少研究中获益颇丰,也频繁地在注释中加以征引。篇幅所限,我们无法在此逐一讨论这些著作。但有三项最近的比较研究与《海妖与圣人》这本书特别有关,在此愿聊表肯认。 目前影响最广泛的比较研究之一和此书一样属于合作计划。汉学家安乐哲(Roger T. Ames)和哲学家郝大维(David L. Hall)合著了三本论战性的著作。其中第一本《通过孔子而思》(Thinking Through Confucius)是从当代西方哲学中的一些具体问题出发重新思考孔子(郝大维和安乐哲也许会说成是“不去思考”孔子[unthinking Confucius])的一次尝试。在影响更广的第二本书《期待中国:中西哲学文化比较》(Anticipating China: Thinking Through the Narratives of Chinese and Western Culture)中,两人尝试在他们所谓的“第二问题框架”(second problematic thinking)和“第一问题框架”之间进行某种对比,所谓“第二问题框架”或称“因果思维”(causal thinking),而“第一问题框架”则与“类推或关联思维”有关。在古典西方一直强调的超越、秩序、永恒同中国偏重的实用主义、模糊性和变易之间,这本书建构出非常强烈的对比。在比较的每个阶段,两人都承认每个文明内部都存在对立的哲学思潮,因此,批评他们太过强调双方对立性的观点就被削弱了。他们的第三本书《汉哲学思维的文化探源:中西文化中的自我、真理和超越》(Thinking from the Han: Self, Truth, and Transcendence in Chinese and Western Culture),关注三个中心论题:自我、真理和超越。他们认为,这三个论题“最能凸显出中西对话者间存在的壁垒”。有赖于郝大为和安乐哲的研究,我们不免会得出某些和他们相近的结论,但彼此的关注点并不一样。此书的目标是探究对应的比喻或象征手法(figurations or symbolisms),而不是抛出一套大而化之的东西方对比。我们将会对筛选出的一批文本进行细致考察,并将主要从文学的角度处理这些文本,基于此总结出一些异同规律。 瑞丽(Lisa Raphals)的著作《了解语词:中国和希腊古典传统中的智慧和狡计》(Knowing Words: Wisdom and Cunning in the Classical Traditions of China and Greece)书名就极具暗示性。这部著作和本书一样,比郝大维和安乐哲的研究更接近严格的文学领域。但她的关注面比《海妖与圣人》更窄,也更技术性。瑞丽的主题是古典时期希腊和中国“狡智(metic intelligence)的起源”,它来自法国古典学家德蒂安(Marcel Detienne)和维尔南(Jean-Pierre Vernant)的著名研究,而瑞丽将这种狡智的命运下溯至后古典时代的中国小说,例如《三国演义》(约1500年)和《西游记》(约1600年)。和瑞丽教授不同,我们的研究自限在两个文化的古典时期:希腊一边止于亚里士多德(公元前384—前322年),中国一边止于司马迁(公元前145—前86年)。虽然主题和重点不同,我们还是认同瑞丽教授的一个信念,即比较研究如果要开展,就必须首先尝试用每一个思想传统自身的话语去理解它。 Knowing Words: Wisdom and Cunning in the Classical Traditions of China and Greece, Lisa Raphals, Cornel University Press, 1992  于连(François Jullien)在最近几本书中恰恰都在尝试做这件事。鉴于他拒斥“天真的,似乎能把任何东西直接从一个文化转移到另一个文化中的化约做法”,于连在我们看来是在努力辨认出中国传统文化中一些独特的语词或思想倾向,恰恰因为它们如此彻底而自然地内生在中国人的话语中,因此极少被单独讨论。这些特点,例如优先使用间接表达(indirect expression),或者强调事物的“安排”(deployment)和“处境”(situation)而非其内在性质(inherent quality),在于连眼中成了解释(西方与)中国“差异”的思想资源,同时也是建立(中国)与西方文化富有成效的比较的基础。无疑,他的比较主要受到中国因素的驱动,他认为等式的这一边能够提供一个视角从“外部审视我们的想法”(pour envisager notre pensée au dehors)。这一度招来批评,认为于连建构了一个“他者”(如中国),却并未首先清楚地定义和澄清他首要的参照点(如希腊和西方)。尽管于连在论证模糊性或间接性在中国思想中占主导地位时才华横溢、令人信服——相对于西方话语中占主导的直接性,但他并没有视而不见西方哲学传统中对间接性的强调——正如他在对柏拉图第七封信的评论中表明的那样。不过在我们看来,此处的对比并不像于连希望我们相信的那样浅显易见。进而,我们将论证柏拉图的文本远比传统理解所允许的或于连所表明的——即便从他对柏拉图更加细致入微的解读去看——要更加隐晦和具有暗示意味。 于连(François Jullien)在最近几本书中恰恰都在尝试做这件事。鉴于他拒斥“天真的,似乎能把任何东西直接从一个文化转移到另一个文化中的化约做法”,于连在我们看来是在努力辨认出中国传统文化中一些独特的语词或思想倾向,恰恰因为它们如此彻底而自然地内生在中国人的话语中,因此极少被单独讨论。这些特点,例如优先使用间接表达(indirect expression),或者强调事物的“安排”(deployment)和“处境”(situation)而非其内在性质(inherent quality),在于连眼中成了解释(西方与)中国“差异”的思想资源,同时也是建立(中国)与西方文化富有成效的比较的基础。无疑,他的比较主要受到中国因素的驱动,他认为等式的这一边能够提供一个视角从“外部审视我们的想法”(pour envisager notre pensée au dehors)。这一度招来批评,认为于连建构了一个“他者”(如中国),却并未首先清楚地定义和澄清他首要的参照点(如希腊和西方)。尽管于连在论证模糊性或间接性在中国思想中占主导地位时才华横溢、令人信服——相对于西方话语中占主导的直接性,但他并没有视而不见西方哲学传统中对间接性的强调——正如他在对柏拉图第七封信的评论中表明的那样。不过在我们看来,此处的对比并不像于连希望我们相信的那样浅显易见。进而,我们将论证柏拉图的文本远比传统理解所允许的或于连所表明的——即便从他对柏拉图更加细致入微的解读去看——要更加隐晦和具有暗示意味。本书所呈现的希腊-中国比较两端是否得到适当的平衡仍然有待评判。当然我们会同意,两个传统中的任何一个都无比丰富且复杂。在我们看来,任何的比较研究几乎都不可避免要敉平或过分简化这两大传统的其中一个(或两个!)。但也许我们不应过分介怀于此。进行这项艰难的比较工作最好能够调动多样的研究进路和学科训练。对于古希腊和古中国这两个包罗万象的文明来说,没有哪一部学术著作胆敢奢望道尽在文学作品比较之中所有可称道的东西。 圣 人 圣人(Sage)一词在古代中国典籍中无处不在,用来指拥有完美智慧和理解力的人。约公元100年左右写成的中国第一部字典,将“圣”(sageness)同“洞见”(“通”,to penetrate)、“理解”(“叡”,to comprehend)的能力联系起来。最早出现“圣”的中国典籍之一《书经》(约公元前300年)这样解释道:“圣就是理解一切事物。”(“睿作圣”,sageness is to understand all things。)这种观念把圣人视为知识的拥有者,而这种知识的意思是无所不包的理解力。我们可以在孔子那里找到这层意思(如《论语》,7.34),他以标志性的谦虚明智地否认自己达到了这种崇高的地位:“若圣与仁,则吾岂敢?”在《道德经》中,老子将圣的理想从无所不包的理解力变成了让人参与到道的整一性(oneness)中的那种智慧:“圣人抱一为天下式。(By embracing oneness, the sage acts on behalf of all under heaven.)”(22.7-8) 我们希望将本书副标题中的“知识”和那种对无所不包的理解力的理想等同起来。那么我们所说的圣人的“智慧”究竟是什么意思呢?我们不妨仔细阅读《道德经》第一章: ○ 道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始。有名万物之母。故常无欲以观其妙;常有欲以观其徼。此两者同出而异名。同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。 这一段在西方被翻译、阅读和评论的次数超过古代中国文学作品中的任何一个文段。 《道德经》有时被译作“关于道及力的经书”(the Classic of the Way and Its Power),是一部篇幅短小的著作,传统上托名为老子(约公元前6世纪)这位高深莫测的人物所作,或称其为“年长的大师”(the Old Master),但这部著作肯定是在老子据称生活的时代之后的几个世纪才写成的。由于老子讨论了语言的不充分性和必要性,上引的第一章在全书中起到了纲领作用。名称将思想和事物的世界切割为个别单元,并且要服从持续的变化,它永远不足以表达人对统一体或起源的体验。我们认为,至少在任何严格指涉性的或纯粹散漫的方式中,这种关于统一体和起源的经验是不可能被传达的。“无名是天地的起始”,为什么起始是无名的?有没有可能它无名的部分原因在于万物的起始无法被概念化,因此无法被命名?在天地的起始之前有什么?无?然而无不也仍是有吗?看起来在命名时我们会用一种指涉的方式去命名事物。我们生活在“万物”的世界中,命名将万物带入概念性存在,允许我们将一物从其他事物中分殊出来,允许我们去沟通、操纵现实,如果我们想要生存下去就必须如此,在此意义上,命名是这些物的“母亲”。但命名虽然必要,却也会将我们从命名活动——譬如命名万物起源,抑或是命名时伴随着道的那种整一性体验——试图描述并由此命名的那些体验中切割出去。《道德经》的作者就活在“无名”和“有名”的张力之中。 这位作者还生活在“无欲”和“有欲”之经验的张力之中。欲(intention)对于《道德经》首章的作者而言,似乎特别指代了想要概念化并操控现实的欲望。正是这种对于有意的意向主义的抑制,描绘出了参与“道”之整体进程的美妙体验——就我们所能使用的语言来描绘的话。“此两者同出而异名。同谓之玄。”是哪两者?“两者”最为直接地指代了“无欲”和“有欲”,它们平行于此前提到的另一组概念“无名”和“有名”。 作者暗示,“无欲”和“有欲”之间既无区别又有区别。“无名和有名”之间既无区别又有区别。这是个似非而是的真理——也可以说是个谜(“玄”,mystery)——因为区分“常无欲”和“常有欲”或“无名”和“有名”的必要语言活动,让这些对子的每一个成分都显得确实像一个不同的实体。但并非如此。单纯从逻辑的角度看,我们可以命名有名者但显然无法命名无名者,否则无名者就不是无名者了。而这位思想家既想要命名无名者,又暗示无名者无法被命名。也许因为语言在传统上被用来描述事物和概念,其自身无法充分表达参与到道之中的体验——因为这种体验,在整全无损的情况下,必然会消解一个人的个体性、独立性和对语言的这种区分活动的需要。对于《道德经》首章的作者来说,语言现在似乎既指涉外部现实和万物世界,又能唤醒一个人参与道的原始神秘体验。 借用沃格林(Eric Voegelin)的术语,语言既反映着意识的佯谬,又参与其中。意识必须同时从其意向性(intentionalist)和参与性(participatory)这两种模式去理解。意识指示对象,在这种运用意向性的能力中,现实就由通过意识的这个方面所指示的“事物”构成,意识的此一方面亦即沃格林称作“物-现实”(thing-reality,老子称作“万物”)的方面。但如果思想家将物-现实视作全部,他/她就会陷入一种“充满想象力的遗忘”(imaginative oblivion)活动中。因为意识还有参与性的维度。意识不只意味着指示着客体的主体,它也是沃格林所谓的“物-现实”(It-reality,老子之道的一个重要方面)的参与者。意向性行为总是在现实的某种理解结构中现身。 本书副标题中的“知识”和“智慧”区别何在?两者的区别与意识的佯谬又有何关系?我们都欲求知识,但这种求知以及掌控现实的欲望,其剧烈程度有可能会造成人类灵魂(psyche)的严重失衡。我们可能会忘记,求知欲产生于对现实的理解结构(道)中,人的意识本身只是这个无法彻底掌控的结构的一部分。在求知欲中,我们可能会失去圣人的智慧。知识和智慧将彼此龃龉。 以上关于语言和意识的分析是我们自己“命名”本书问题意识和研究进路的方式。《道德经》第一章暗示了一种关于意识结构和语言与现实间关系的理论,这套理论在比较古中国和古希腊文学的过程中极富启发性。我们在柏拉图《会饮》(Symposium)中第俄提玛(Diotima)对苏格拉底(Socrates)的评论里(203b-204a)也能找到同样的形象,其中先知讲述了一个神话,把哲学追问(追求爱智)过程中的那种爱欲经验描述为意向性寻求(intentionalist seeking, poros)和有所欠缺的接受性(needy receptivity,penia)的结合。中国的圣人和西方的哲人都表明了那种智慧的本性——在更早的作家(例如诗人)那里已经表达过这种智慧,但终究缺乏分析上的精确与简练——这种智慧让他们能活在无名和有名、整一性的参与体验和自身无法摆脱的个体感的张力之中。本书选取了从《诗经》(Classic of Poetry,约公元前1000—前500年)和荷马(Homer,约公元前900—前700年)创作之时开始,到司马迁(公元前145—前86年)创作之时为止中国和希腊作家的部分著作,对这种张力进行比较性的探索。 在第一部分,我们将比较中国和希腊文学史上最早的且几乎是同期创作的两部作品,《奥德赛》(Odyssey)和《诗经》。第二部分将对观两位史家修昔底德(Thucydides,约公元前460—前398年)和司马迁的史著。第三部分将比较中国(孔子、老子和庄子)和希腊(柏拉图)哲学中的几个中心人物。我们将看到,希腊的作家们常常强调意向性,而中国的思想家们也许对参与性的维度更敏感。但这并不意味着我们在中国找不到强烈的意向性类型或者在希腊找不到参与性传统。事实上,正如我们在第三部分将讨论到的,正是惠子等人的意向主义学说引发庄子站在参与性立场提出批评。无独有偶,正是柏拉图创造了“参与”(methexis)这个哲学术语。 需要注意的是,本书呈现的柏拉图不像传统所理解的那样是个毫不妥协的形而上学绝对主义者,而更像一个心态开放、不断尝试的追问者,同老子、庄子颇多共通之处。道家的圣人乍看之下会与退避政治的思想更合拍——而非柏拉图,这正是希腊怀疑主义创始人伊利斯的皮浪(Pyrrho of Elis,约公元前365—前275年)、伊壁鸠鲁主义者或斯多亚主义者的标志性思想。但在柏拉图和老、庄思想间有许多值得注意的呼应。并且,对西方思想影响最大的不是皮浪,也不是伊壁鸠鲁主义者或者斯多亚主义者,而是柏拉图。正如怀特海(Whitehead)在他那句迄今仍广为人知的评论中所说的那样:“对欧洲哲学传统最保险的概括是,它只是一系列柏拉图思想的注脚。” 海 妖 我们已经指出,道家的圣人试图在无名与有名、整一性的参与体验与自身无法摆脱的个体感之间的张力中活着。因此,我们将论证以柏拉图为代表的希腊哲学家也是如此。关于本书标题中的“圣人”说的已经差不多了。但“海妖”说的又是什么?在自特洛伊(Troy)返乡的艰辛路途上,奥德修斯(Odysseus)必须经受无数的考验与诱惑。其中之一就是遭遇海妖塞壬——这是他逃离美丽的女妖基尔克(Kirkê)的魔爪之后的第一个遭遇。荷马并没有描述这两个塞壬长什么样。视觉艺术家会将她们描绘成女人头鸟身的怪物。虽然塞壬对古希腊人来说代表着什么我们并不完全清楚,但是按照最近的牛津版《奥德赛》评注主编胡贝克(Alfred Heubeck)和霍克斯特拉(Arie Hoekstra)的说法,可以“确定”的是,“人兽杂合体的观念和图像描绘……都受到东方模型的影响”,它们很可能来自古代近东地区。 当奥德修斯的船驶近塞壬的小岛时,风突然停住了。他谨慎地听从基尔克的指示(12. 47-54),命令船员用蜡封住耳朵。他让他们把他绑在桅杆上,留着耳朵不堵住,以便聆听塞壬的歌唱。他警告船员们,即使他苦苦哀求,也不能给他松绑。如果他要求松绑,那么反而要把他绑得更紧。这支塞壬之歌到底是什么?为何能有如此魔力,让所有听见它美妙音符的人都丢掉性命? ○ 光辉的奥德修斯,阿开奥斯人的殊荣, 快过来,把船停住,倾听我们的歌唱。 须知没有人驾驶乌黑的船只经过这里时 会不听一听我们唱出的美妙歌声, 体验过我们歌声迸发的人,比他来之前所知更多。 我们知道在辽阔的特洛亚阿耳戈斯人 和特洛亚人按神明的意愿忍受的种种苦难, 我们知悉丰饶的大地上的一切事端。(12. 184-191) 塞壬提供给奥德修斯易于理解的、绝对的知识,这种知识使人不需再追问,因为她们知道一切(idmen gar toi panth’, 189)。这正是孔子(《论语》7.34)明智地否认他可能拥有的那种理解力。塞壬许诺消除写下《道德经》第一章的圣人所道出的那种艰难但必要的张力。她们帮助把意向性知识拔高到全知的地步,正如黑格尔(Hegel)在《精神现象学》(The Phenomenology of Mind)序言中所许诺的,他的著作将会“让哲学接近科学的形式——一俟达到目标,它就能放下爱知识之名,变成实在的知识”,因为“只有以科学这种形式系统地发展的真理才是真理存在的真正形态”。换句话说,塞壬提供的正是会让圣人的智慧变得不必要的那种知识。那些经不住诱惑中断行程的人变成了塞壬脚边那一大堆(polus this, 12. 45)被风干的人皮盖住的累累白骨。  古希腊塞壬图案花瓶 古希腊塞壬图案花瓶荷马为我们展示了一个冲击力十足的奥德修斯形象:紧缚在船桅杆上,被耳朵堵蜡的同伴们包围着,探听塞壬的歌声。这个场景生动地描摹出了那种张力:一方面是去体验(归根结底虚幻的)彻底沉浸于“存在”(希腊哲学家们后来会表达这种感受)的欲望,另一方面则是去维持受束缚的个体感觉的意志。奥德修斯——所有人中只有他——二者兼得,但张力本身是无法忍受的。因此这个场景同时具有两种含义:它既表现了奥德修斯臣服于绝对知识的幻象的欲望,又刻画了这位希腊英雄如何奋力维持对以下真相的必要觉知:在探求智慧的无尽旅程中,意向性的求知者永远不过是个被肉身所缚的参与者。《诗经》中的古代中国诗人们是否也表达了相似的欲望和洞见?让我们通过比较分析大致同时期的《奥德赛》和《诗经》来处理这个问题。 “古典与文明”第一辑 义疏学衰亡史论 乔秀岩 著 文献学读书记 乔秀岩 叶纯芳 著 千古同文:四库总目与东亚古典学 吴国武 著 礼是郑学:汉唐间经典诠释变迁史论稿 华喆 著 唐宋之际礼学思想的转型 冯 茜 著 中古的佛教与孝道 陈志远 著 《奥德赛》中的歌者、英雄与诸神 〔美〕查尔斯·西格尔 著 奥瑞斯提亚 〔英〕西蒙·戈德希尔 著 希罗多德的历史方法 〔美〕唐纳德·拉泰纳 著 萨卢斯特 〔新西兰〕罗纳德·塞姆 著 古典学的历史 〔德〕维拉莫威兹 著 母权论: 对古代世界母权制宗教性和法权性的探究 〔瑞士〕巴霍芬 著 “古典与文明”第二辑 作与不作:早期中国对创新与技艺问题的论辩 〔美〕普鸣 著 成神:早期中国的宇宙论、祭祀和自我神化 〔美〕普鸣 著 海妖与圣人:古希腊和古典中国的知识与智慧 〔美〕尚冠文 〔美〕杜润德 著 阅读希腊悲剧 〔英〕西蒙·戈德希尔 著 蘋蘩与歌队:先秦和古希腊的节庆、宴飨及性别关系 周轶群 著 古代中国与罗马的国家权力 〔美〕沃尔特·沙伊德尔 编 学术史读书记 乔秀岩 叶纯芳 著 两汉经师传授文本征微 虞万里 著 推何演董:董子春秋义例考 黄铭 著 周孔制法:古文经学与教化 陈壁生 著 《大学》的古典学阐释 孟琢 著 参赞化育:惠栋易学考古的大道与微言 谷继明 著  学术出版,评论闲聊,读书内外 学术出版,评论闲聊,读书内外===竭诚为读者服务=== 生活 · 读书 · 新知三联书店 欢迎关注三联学术通讯 sdx_bulletin 喜欢此内容的人还喜欢 原标题:《新书丨尚冠文、杜润德《海妖与圣人:古希腊和古典中国的知识与智慧》》 阅读原文 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |