冯立昇丨清末《古今图书集成》的影印出版及其流传与影响 |

您所在的位置:网站首页 › 古今图书集成研究 › 冯立昇丨清末《古今图书集成》的影印出版及其流传与影响 |

冯立昇丨清末《古今图书集成》的影印出版及其流传与影响

|

点石斋最初影印产品以楹联、碑帖及书画为主,光绪八年(1882)因影印《康熙字典》而获利甚巨,书籍出版很快发展为其主要业务。看到点石斋石印利润丰厚,中国商人也争相效仿开设石印书局。曾在《申报》馆任过主笔的黄式权在《淞南梦影录》中称:“石印书籍,英人所设点石斋,独擅其利者已四五年。近则宁人之拜石山房,粤人之同文书局,与之鼎足而三。甚矣利之所在,人争趋之也。”其中由广东商人徐润及其堂弟徐宏甫于光绪八年创办的同文书局,在印书质量方面更胜一筹。此后多家石印书局相继开设,传统雕版书局也增设石印业务。石印业在上海兴盛一时,成为最早的近代行业之一。 光绪九年四月二十七日(1883年6月2日),《申报》头版刊登了一条点石斋主人撰写的《招股缩印〈古今图书集成〉启》。启文云:《古今图书集成》“上自历象,下至方舆,以及明伦、博物、理学、经济,靡不毕备。图则镂铜为板,字用内府珍藏之铜活板排成,共印六十部。颁赐诸王大臣外,余以分储名山石室,洵海内之巨制也。迄今诸友邦阅之,均惊骇赞叹以为卷帙繁多,当以是书为首屈一指,诚哉!中国为文冶之邦也,惜当年竭诸臣之才力,费内库之金钱而所刷印者,仅此数十部。兹已事隔百余年,剥蚀消沉,流传渐少。若再越数世,恐只存其名而尽归磨灭,岂非一大憾事哉!思本斋现有照相石印之法,拟将此书缩小照印”。阐述了《古今图书集成》的价值和重刊的意义后,又说明了集股的原因和具体办法: 1.由于项目成本太巨,无力独立承担,不是点石斋一处所能完成,需要之外另设一处,广招人工,大约三年完成刊行。申报馆拟集股份1500股,每股出银150两,分三次交齐。书成之后,每股可以得到《集成》一部,绝不多印一部。 2.同时承诺,入股者如不自用此书,点石斋将另设售书公司销售,定价600两,将所得书款“为股匀摊”,若由点石斋代为销售,则按5%收取佣银。 3.定于五月一日开始登记入股,大约两个月后开工,开工后则不再收股。打算入股的人可以先交银50两至申报馆,点石斋出具盖有图章并由美查亲笔签名的收单作为凭证,同时附给一纸已印好的样张,将来照样张的版口大小印刷。用字比点石斋所印《康熙字典》放大,以便于翻阅。远处有愿意入股者,可通过票号汇寄股银。收单由原票号带回,也可转寄。 点石斋通过社会集资的方式印刷发行图书,开创了晚清印刷出版业一种新的运营模式。此后十多日,《招股缩印〈古今图书集成〉启》又多次出现在《申报》的头版,目的是吸引更多人关注和入股。这样一套曾经被长期深藏于内府、皇家藏书楼的皇皇巨制,只要出银150两参与集股印行,即可获得一整部大书。出资入股条件较低,无疑颇具吸引力。开始时工作十分顺利。

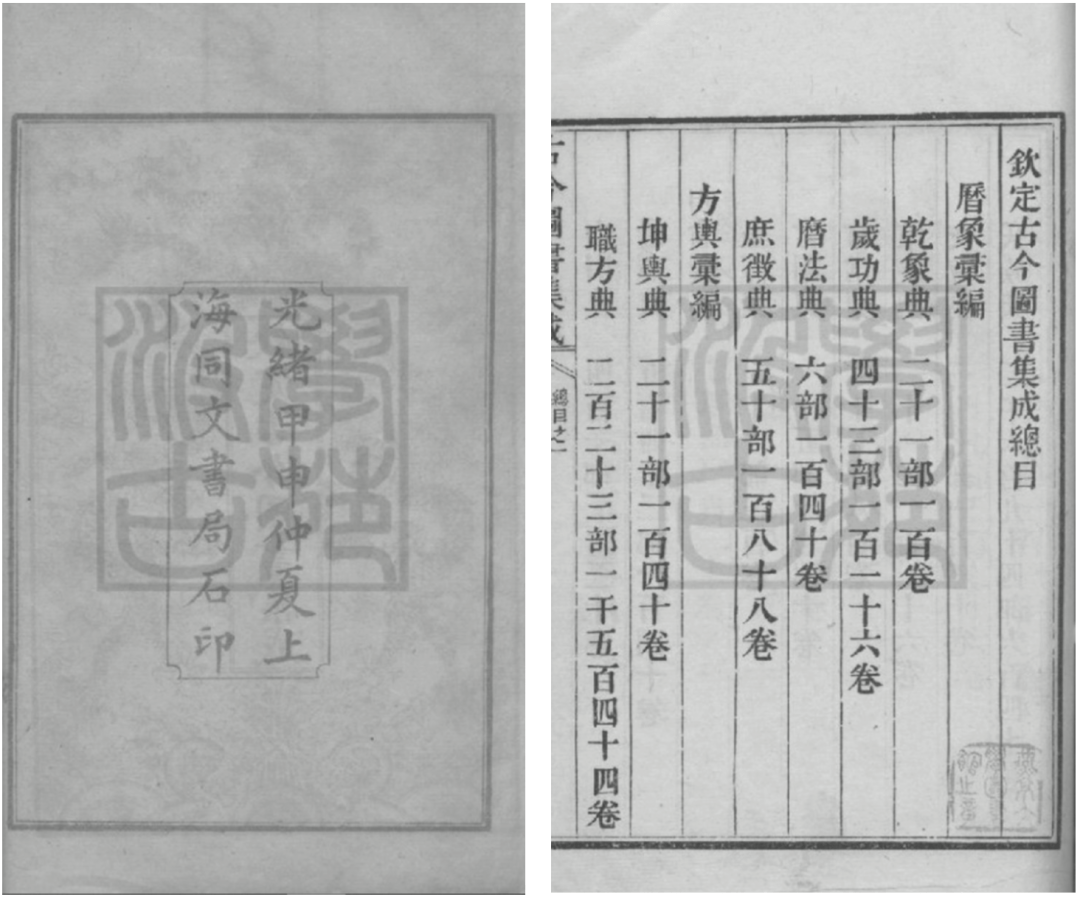

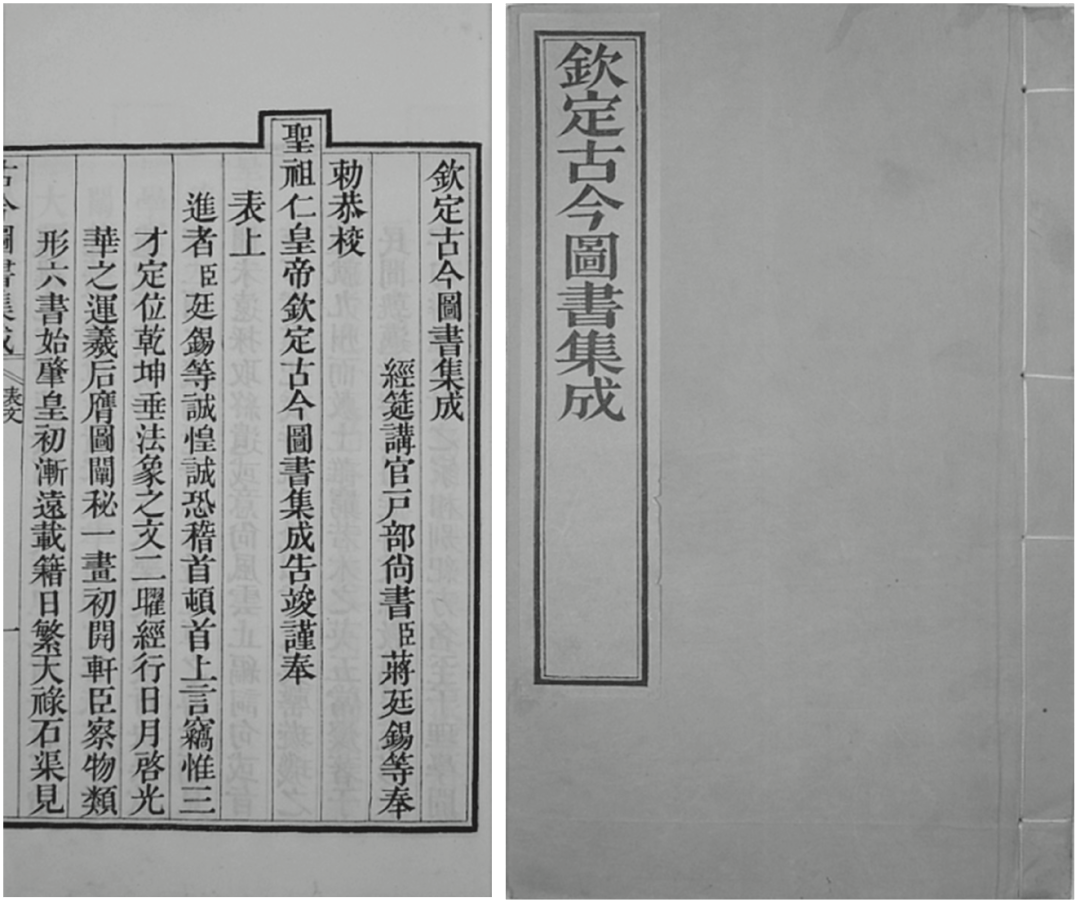

图1 北大图书馆藏同文书局石印 《钦定古今图书集成总目》书影 在点石斋招股工作开始不久,同文书局也启动了影印刊行《古今图书集成》的工作。光绪九年五月十九日(1883年6月23日),同文书局在《申报》上刊登了一条《告白》:“本局点石缩印《古今图书集成》及二十四史,昨已开印,业将样纸寄存各埠轮船招商局,以便诸君惠临先览”。三天后,徐润在《申报》上刊登《同文书局小启》,介绍石印方法的优越性和同文书局印刷销售书籍目录。其中载:“《古今图书集成》,原书五千二十本,印成一千数百本,现已开印,另有样张。”为了与点石斋竞争,同文书局于六月十三日在《申报》上正式刊发《同文书局石印〈图书集成〉启》,先说明《古今图书集成》的价值和流传情况,然后介绍招股集资计划与可选的刊印方案。启文称:“本局现以万余金购得白纸者一部,用以缩印;又以六千金购得竹纸者一部,用以备校。约两年为期,其工可竣。兹先附石印样本五纸价式。”拟招的股份也是1500股,每部一股。文中列出五种版式规格征求意见,版式、印数不同,每股股银不同。据同文书局刊在《申报》七月二十三日上的《告白》,确定以360两为定式,八月开始,两年书成,先交股银180两,第二年再交180两。同文书局在光绪十年(1884)五月二十五日印成了《古今图书集成》全书目录,“照原书装订二十本”。目前国内一些图书馆藏有当时所印这部40卷20册的目录(图1)。《集成·目录》刊出时,同文书局计划“照原书三十二典次第印出”,并且努力征集入股者。但招股工作一直不顺利,“招股以来,部数尚未满千”。在光绪十一年(1885)的《申报》中有关同文书局书目信息中,仍有“《古今图书集成》部数尚未满额”的记录,说明其招股影印工作并未获得成功。

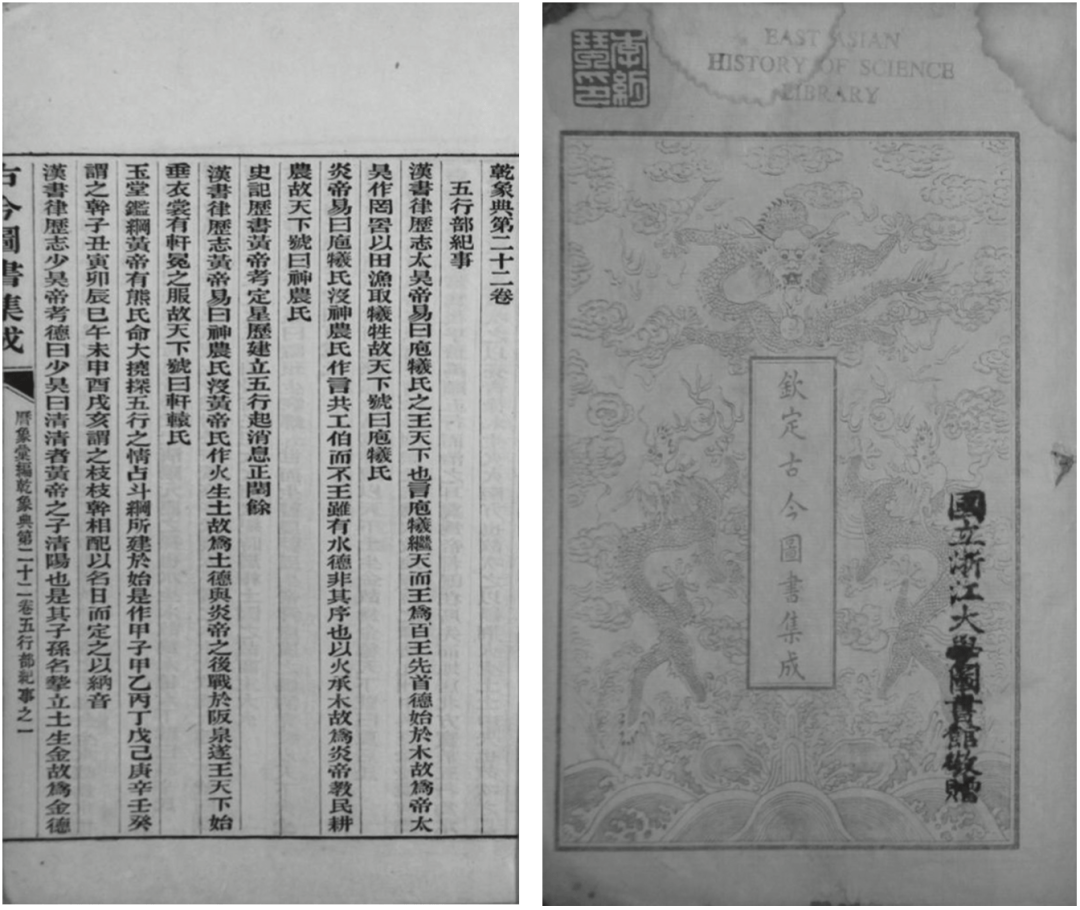

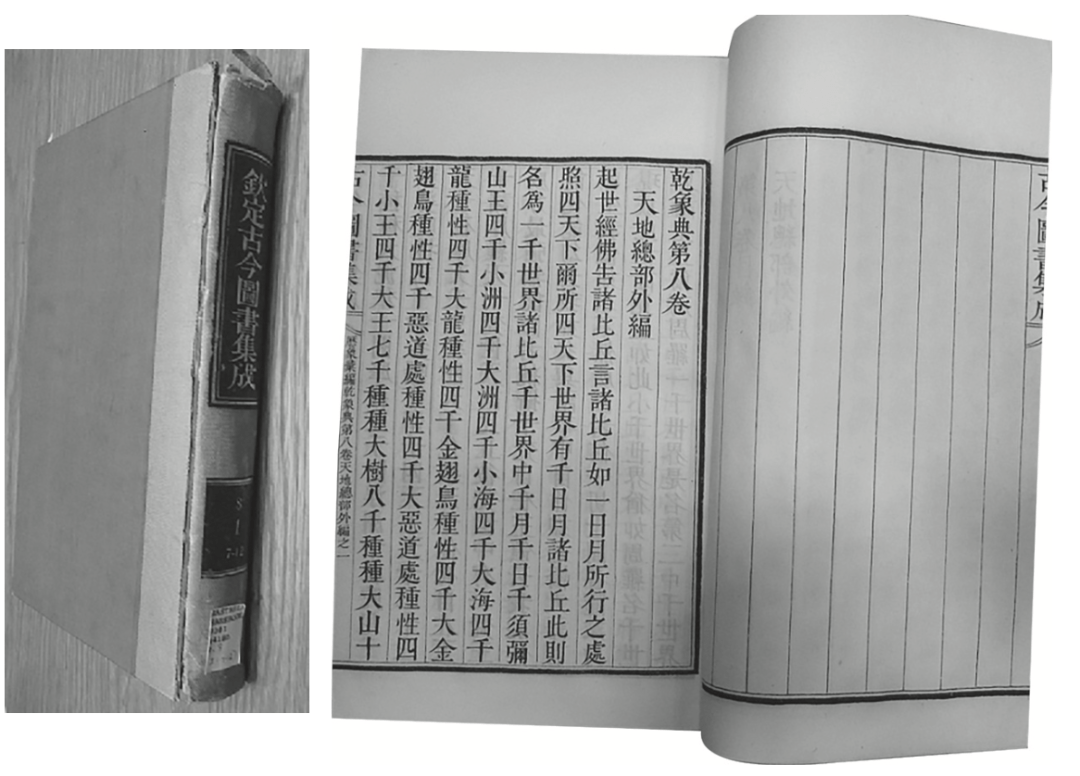

图2 剑桥李约瑟研究所图书馆藏 铅印《古今图书集成》书影 点石斋在这场竞争中明显占有优势,但印行工作也颇费周折。因每股出银数较少,刊印成本控制成为难题。点石斋《开印〈古今图书集成〉告白》中称:“以此书卷帙浩繁,照原价一百五十两,不敷开销。”他们经比较不同方案和反复核算,决定改石印为铅字排印,仍维持每股150两,分三次收股银,分三批出书。其间还因更换字模,也影响了印刷工作进度。铅印本内封题记“光绪甲申夏上海图书集成局铅版印书局集股重印”,并有“此书计共印一千五百部”字样。虽然题记时间是甲申年(1884),但直到光绪十一年(1885)十一月,第一批书才印成发付。而全部三批印完,已是光绪十三年(1887)年底,进行批装订工作已是光绪十四年(1888)的事了。 点石斋所刊《古今图书集成》,常被称为“美查版”。因所用铅活字为3号扁体字,也被称为“扁字本”。该版共印1500部,每部1620册,另有目录8册。虽然这次重印改用活字印刷,但插图采用缩影石印方法。这一版本由于校勘不精,讹脱较多。但在初版数量极少的情况下,对《古今图书集成》向社会的流传和普及发挥了重要作用。此外,《古今图书集成》也流传到国外,不少国家的图书馆收藏了这一版本,对促进中国文化的传播功不可没。英国著名科学史家李约瑟收藏有一套美查版《古今图书集成》,是20世纪40年代末竺可桢任浙江大学校长时由该校图书馆赠送的复本(图2)。该书成为他写作《中国科学技术史》不可或缺的重要资料。 ▋ 二、同文书局石印本《古今图书集成》的刊印经过 同文书局影印《古今图书集成》因遇到困难而终止,但同时开展的招股影印《二十四史》的工作却获得了成功。这期间,同文书局还新建了印刷工厂,引进先进的石印机12部。与点石斋采用的手摇石印机不同,同文书局引进的是蒸汽动力的石印机,其技术在清末石印业中领先,成为国人自营的规模最大的石印书局。因专事石印古籍、书画,其印书质量在行业中首屈一指。清廷决定出资重刊《古今图书集成》,也给同文书局中断的影印工作带来了转机。 照相石印的兴起,使善本古籍的原样影印容易实现,引起光绪皇帝的关注。鉴于铜活字本《古今图书集成》流传稀少,而该书在文化交往与教育方面具有重要价值,光绪十六年(1890)光绪皇帝面谕总理各国事务衙门酌拟影印办法。十月十四日总理各国事务衙门议妥具奏,奉准后与上海同文书局商定,以铜活字本为底本,悉照原书影印一百部另报效黄绫本一部。 清代档案对石印本《古今图书集成》刊印的用料、印数、费用及调用、领购等事宜均有记录。朱批光绪十六年十月十四日军机处奏片载:“奕劻等跪奏:为遵旨石印书籍酌拟办法,恭折仰祈圣鉴事。本年六月间臣等面奉谕旨:著照殿版式样石印《图书集成》。臣等查,石印书籍,以上海商人办理最为熟悉,当即电知上海道聂缉椝,就近饬商估计,详细声复,以凭办理。叠据电复,价值之增减,以印书之多寡、纸张之大小为断,现与同文书局核实估计,议用料半开三纸,照殿版原式刷印一百部,每部计价规平银三千五百两。惟料半纸出于安徽,常年制造为数无多,此书卷帙浩繁,必须添造,约计须以三年为期,方能供用。议即立限三年,令其印齐。先行购买殿本原书一部,以为描润照印底本,另给价银一万三千两,事竣仍将原书呈缴,并于一百部之外,报效黄绫本一部,不给价值。臣等公同商酌,所议尚属妥协。拟请旨饬下两江总督,饬该道照议办理。并由该督遴派正途出身、精细勤慎之员前往驻局,逐篇详校,以臻完善。所需印书百部价银规平银三十五万一千余两,暂由出使经费内提用。书成之后由臣等奏明,请旨留用若干部,令其运京。此外若干部,令该道暂行存储,由两江总督臣知照京外各衙门,如有学宫书院拟购此书者,即由该处按照每部三千五百余两备价承领,其官绅中有愿备价承领者,亦听其便。......朱批:依议。” 从奏谕中可知,清廷对影印工作十分重视,从底本、印刷、用纸规格、出书期限及价银都有细致明确的规定。其中“先行购买殿本原书一部”为描润照印底本,当指同文书局之前已“以万余金购得白纸者一部”。这部描润底本,清廷将“给价银一万三千两”,事竣后收缴。描润底本后由主持这次影印的清总理各国事务衙门(1901年改为外务部)保管,民国初其机构由外交部接管,描润底本便留于外交部,后又转赠外交部辖的清华大学图书馆收藏。民国著名学者、藏书家陶湘考察得出结论:“其描润底本,民国初年外交部赠清华大学,今详察之,确系铜版开花纸初印。”这部《古今图书集成》“光绪描润本”(图3)在抗战期间被运往重庆,1940年遭日军飞机轰炸,历尽兵、火之灾,现仅存558册。

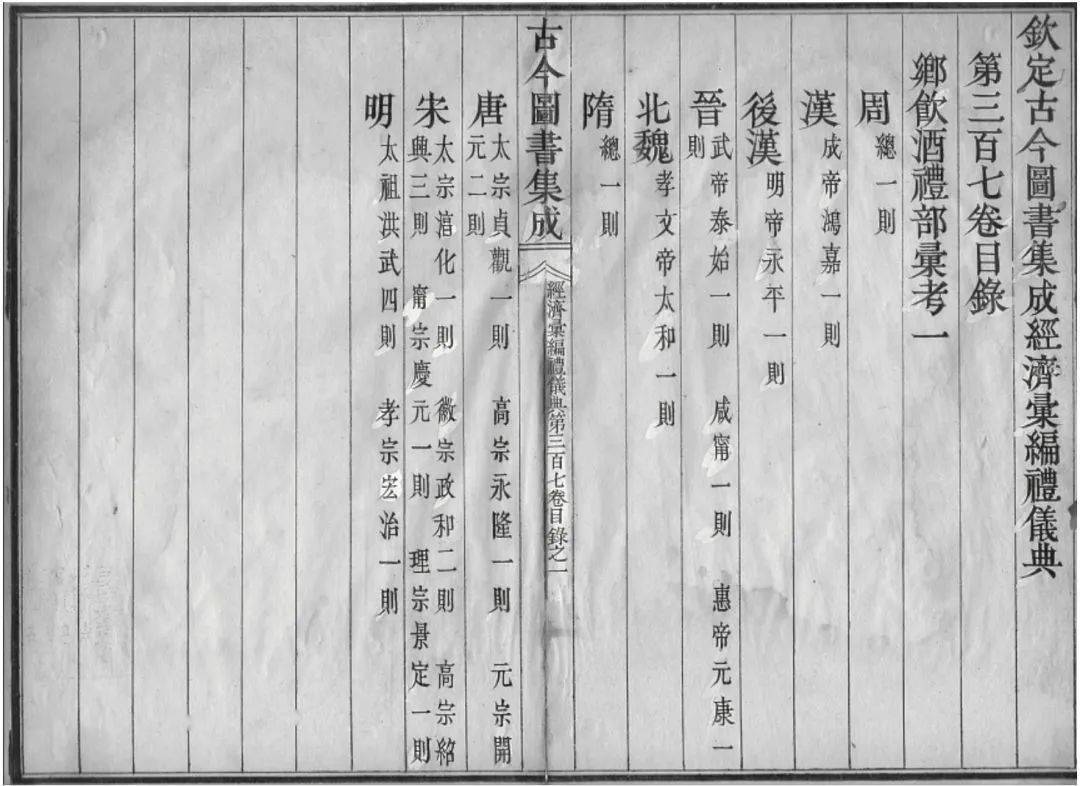

图3 清华大学图书馆藏《古今图书集成》 描润照印底本 这次印刷用纸为安徽宣纸,“料半开三纸”是加厚宣纸,比普通纸厚一半。当时进行过成本核算,“若用料半开三纸,照原式样刷印六十部,每部计规平银五千一百六十九两零。刷印一百部,每部规平银三千五百十三两零。”印100部较印60部更合适,总费增加很少,最后决定印100部。由于《古今图书集成》卷帙浩繁,用纸质量要求也高,纸的制造供应短期无法满足要求,“须以三年为期,方能供用”。因此,确定刊印期限也为三年。 由于是清廷官方刊印,事先要依避讳之制对文字进行改动处理。奕劻等曾“附片陈明,书内凡遇列圣庙讳、皇上御名,均应援照光绪二年用聚珍版印列朝《御制诗文集》成案,缺笔敬避。奉旨允准”。清朝从康熙帝开始,无一不避,以减笔或用别字来代替。到光绪帝时,已经过六朝皇帝,要对整部《古今图书集成》逐页逐行逐字检查需要改动的字。仅此一项,底本涂改工作量就很大。 光绪十七年(1891)夏,在启动改字描润工作时,发现原来一律“缺笔敬避”的规定与原书避讳字原则稍有不符,做了适当调整。“原书(指雍正铜活字本)纂于康熙时。书中凡遇圣祖仁皇帝圣讳,上一字均以元字恭代。今重印此书,若从缺笔敬避,似与原书体例稍有未符。臣等公同商议,拟酌请遵照《钦定科场条例》内临文敬避各条,或用他字恭代,或敬缺末笔,分别恭代,以昭划一。......是否有当,伏乞皇上圣览训示。谨奏。朱笔:依议。”铜活字本“玄”字均以“元”字代替,描润本未做改动。而其他皇帝的名讳,也采用了这样的“用他字恭代”的方式,涂白后改写。如因避讳乾隆、道光和同治的名字,描润本中“弘”“寜”“淳”相应被涂改为“宏”“甯”“湻”(图4)。

图4 《古今图书集成》描润本留存的一叶 (因避讳“寜”“淳”“弘”被涂改“甯”“湻”“宏”) 从八月中旬开始,同文书局连续多日在《申报》上刊发“招请描字”广告。此后不久,刊印正式开工。光绪十七年(1891)八月十八日广告云:“《钦定古今图书集成》现已开工,所需描手自应招募,凡向在本局描润熟手以及别局曾经描过并远方愿来者,尽可到局描写,幸勿观望自悮。同文书局启。”直到第二年年初,同文书局仍在刊发招请描字人广告,还加聘新手,培训上岗。由于是朝廷交办的项目,同文书局严格控制描润质量,也引发了书局与描字人的纠纷,以至于将滋事的描字人押送公堂审讯。光绪十八年(1892)六月《申报》进行了追踪报道。《申报》报道称“同文书局承办《钦定古今图书集成》,所雇描字人多至三百余名,其中良莠不齐易滋事”。招募的描字人多达300多人,也说明描润工作量巨大。从刊印出的石印本成品看,描润和印刷质量都是相当高的。

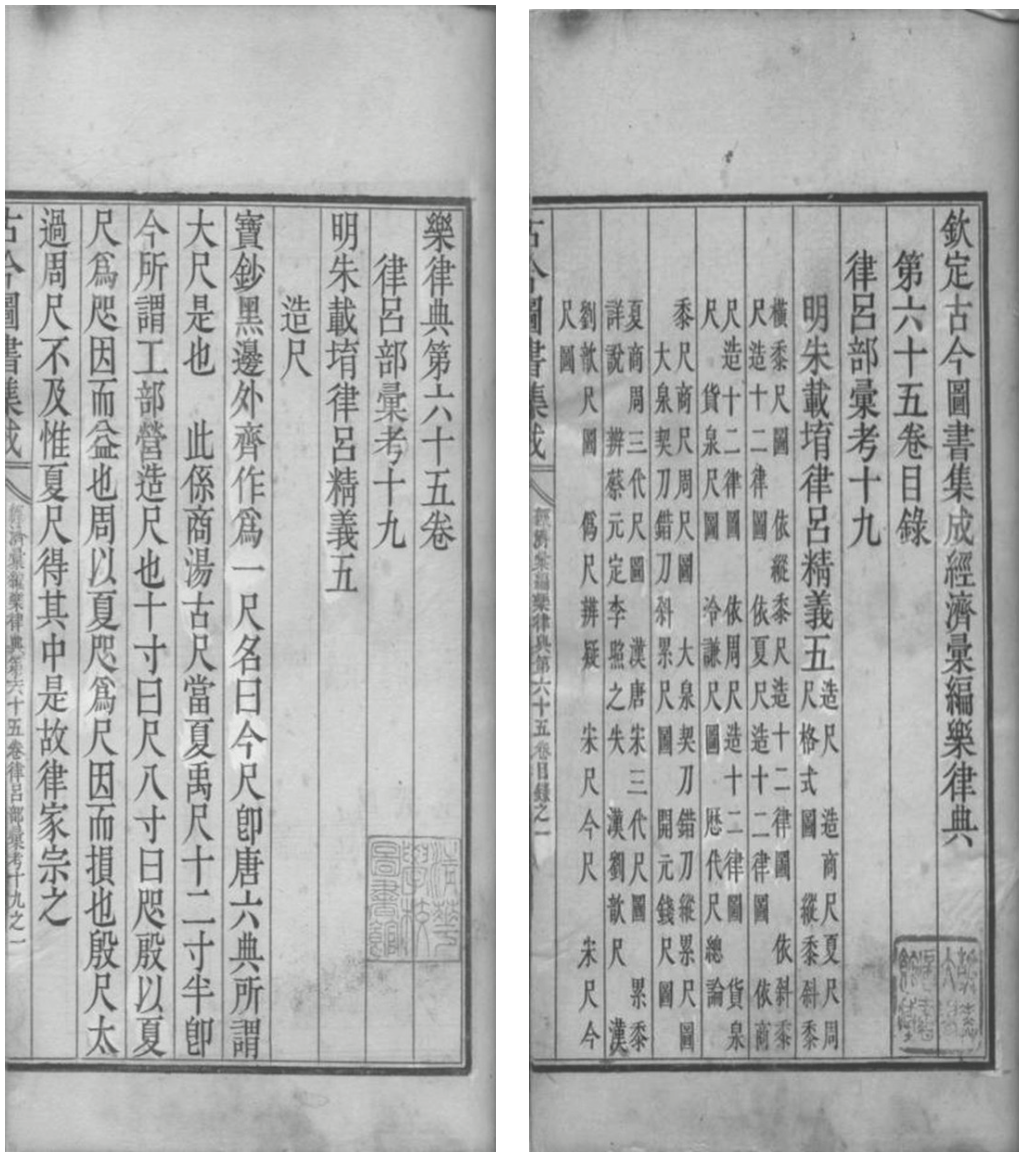

图5 清华大学图书馆藏《古今图书集成》石印本书影 通过逐册翻检留存下来的五百余册描润本及散叶,我们发现该书字迹清晰且整齐划一,修整、涂抹、勾描工程浩繁,描润者不仅将雍正以后各位皇帝的名讳涂白改写和对原铜活字版字迹不清之处加以勾描,而且将全书描黑修饰了一遍。描润后呈现的是一部抄工精熟、字体规整的抄本。书中的双行小字、版心口题、栏线、界格和木刻版图也都经过了细致的修饰。 由于是清廷出资,经费有保证,又有前期工作为基础,同文书局在光绪二十年(1894)按期完成全书的刊印。同文石印本由两江总督衙门验收,首册卷底护页钤“江南江西总督关防”长方朱印。因精细加工、校证,利用描润本印出的石印本,墨色鲜明,版面光洁,堪称佳本。石印本增加了《考证》二十卷,册数由原来的522函5020册增为每部装成5044册,版式与殿本一致,非常精美(图5)。《考证》对原书进行了校订,旁征博引,订正原书引文错讹脱漏之处万条左右,故颇具实用价值。 光绪二十年(1894)十一月,石印本《古今图书集成》十部及进呈御览的黄绫本一部被运解赴京。这批书都进呈宫中:“《图书集成》十一部,着于本年十二月初三日由福华门一律交进,由懋勤殿首领太监接收。” 石印《古今图书集成》告成后,原计划除了朝廷直接调用外,各省衙门及学堂书院“按照每部三千五百余两备价承领。”官绅个人也可出银购买。但由于价格过高,社会购买力有限,其流通也受到了影响。印后一段时期只有不足半数省份领购,多数书籍长期储存在上海道。直到光绪二十七年(1901)情况才发生了转变。 ▋ 三、石印本《古今图书集成》的流传与影响 为了使储存在上海的石印《古今图书集成》发挥作用,光绪二十七年(1901)刘坤一向光绪皇帝上奏提出颁赠各省的建议。他在《请将〈图书集成〉颁发各省片》中首先说明了这批书的调用、购领和留存状况:“前由总理衙门奏办石印《图书集成》一百部,于光绪二十年间工竣后,当将该书局报效之黄绫本一部进呈御览,另提十部送总理衙门,余书存储沪栈。仅据四川、安徽、陕西、贵州、福建、广东、新疆等省,各备价银购领一部,直隶省购领二部,臣衙门购取二部,出使日本大臣那桐提取一部,系朝廷赠送日本国礼物。此外他省,迭次咨电催询,均以无力购办,迄未领取,现在存储尚多。”可见除当年进呈宫中11部外,此后七年间各省和两江总督衙门共购领11部,又作为国礼赠送日本1部,还有78部留沪存储。 由于保管费用颇高,“岁耗栈租、保险、看守等费银四五千两”,刘坤一提出建议:“现值各省广设学堂,凡关政治诸书,均宜详备。可否仰恳天恩,赏给每省一二部,并由外务酌提若干部解京,备发各衙门,俾资观览,既可节费,并得嘉惠士林,诚为一举两得。”建议很快被光绪皇帝采纳。光绪二十七年十一月初六日“准军机大臣字寄:面奉上谕:刘坤一等奏,石印《图书集成》存储尚多,请旨办理等语。着即进呈二十部,派员解京;并赏给各省一部,发交学堂,以资观览。等因。钦此”。此后各省纷纷派员赴上海领取。江西率先派员领取运送,其巡抚在谢恩奏片中称“咨行到臣,遵即派员赴沪袛领,于二十八年正月初七日敬谨运送到江”。各省领取之外部分,由外务部办理解运至京,进呈宫中二十部,“其余解交外务部收存,候旨颁发。” 但目前关于留沪石印《图书集成》的去向与保管情况,存在不同的说法。同文石印本遭遇火灾半数被烧毁的说法,曾广为流传。也有学者对这一说法提出过疑问,特别是何玲新近发表的《光绪朝石印本〈古今图书集成〉的流传与分布》对火灾毁书说进行了澄清,基于充分的档案文献与史料证据,得出“存储上海的石印本《图书集成》安全地运抵外务部”的新结论。该文还探讨了石印《古今图书集成》在清末的流向与分布:“具体流向分别是:进呈宫中30部,赏赐大臣5部,各式学堂约30部,各省、各衙门约23部,各省图书馆约3部,海外约8部。”但何文在史料引用与统计分析上也有疏漏之处,下面略作史料补充和分析、修正,并在此基础上讨论同文石印本的流传和影响。 在留沪存储的78部书中,一部分赏给各省一部“发交学堂”,由各省直接到上海领取。除了上面提到江西巡抚在领到石印《古今图书集成》后有谢恩奏片外,在清宫旧档中还可见其他11个省份收到书后的谢恩折片。在两江总督端方给宣统的奏折中称“石印《图书集成》前蒙德宗景皇帝颁赏直省各一部,江苏省早经祗领,尊藏高等学堂”。由于是朝廷颁赏,各省当积极领取。光绪二十七年(1901)清朝有内地18省,另有新疆和台湾两省。因台湾省被日本侵占,可领取《图书集成》的省份应以19个计。除各省领取获得外,还有许多学堂(含教育机构)通过单独奏请,也获准赏赐一部,何玲找到各类各式学堂先后领取石印《图书集成》11部的记载。具体学堂机构和部数如下: 1.1903年顺天中学堂、工艺局各领1部;2.1903年五城学堂获领1部;3.1904年京师大学堂、学务处各领1部;4.1904年商部实业学堂获领1部;5.1906年京师法律学堂获领1部;6.1906年高等巡警学堂获领1部;7.1907年吏部主管的学治馆获领1部;8.1908年外务部储才馆获领1部;9.1909年贵胄法政学堂获领1部。 何文推断“各省领取《图书集成》应在20部左右”,与上面11部合计,确定出“各类各式学堂约30部”的数据。但实际上,单独奏请获赏的学堂、教育机构至少还有三家。 光绪三十三年(1907)邮传部上《请颁给学堂图书集成折》,请求赏给其所辖上海实业学堂、唐山路矿学堂《图书集成》各一部。当年十二月十八日得旨应允。光绪三十四年(1908)礼部因“设立礼学馆,需用参考书籍颇多,前经奏明咨调各省官书局所刻礼学各种书籍并采访通人著述有关礼教单行本或未及刊行钞本”,恳请“颁给《图书集成》一部”。当年三月五日得旨“依议”。 这样,各类各式学堂获赠部数“约30部”之数据应修正为33部。因此,也有必要对其他统计数据重新进行分析。 进呈宫中30部加黄绫本1部,为31部,均有明确记载。《光绪朝上谕档(光绪二十八年)》载“现存外务部之《图书集成》,着赏给庆亲王奕劻,大学士荣禄、王文韶,户部尚书鹿传霖,外务部尚书瞿鸿机各一部”。说明留沪书籍运京后,立即赏赐给军机大臣5部。“各省图书馆约3部”也有据可依。宣统元年(1909)学部要求年各行省“一律开办图书馆”,此前直隶图书馆于光绪三十四年(1908)建成,宣统元年江苏的江宁图书馆、山西图书馆也相继创建或筹建。宣统元年两江总督端方、山西巡抚宝棻、署理直隶总督那桐先后上奏宣统皇帝,请求赏给石印《古今图书集成》一部,均得旨应允。“海外约8部”包括1901年作为国礼赠送日本1部和后来陆续赠送的7部,均有文献记录。以上可确认的部数总计已达80部,如与“各省、各衙门约23部”数据相加为103部,显然超过了101部。因此,“23部”之数据需要加以检讨。 实际上,何文之“各省、各衙门约23部”数据是文献记载加统计推断得到的,包括光绪二十七年(1901)前各省和直隶、两江总督衙门购领的11部和留沪部分运抵京师后各衙门邀赏所得的12部。前面11部记载明确,需要讨论的是后面12部。何文称:“现查到6部门奏请颁赏《图书集成》的记载,其中会议政务处在奏折中提到民政、农工商、邮传、吏、法等部,外务部在奏折中提到法律馆等部门。因此,外务部存储期间至少有12个衙门获颁赏石印《图书集成》。”其中确认的6个部门如下: 1)1907年宪政编查馆获赏1部;2)1908年会议政务处获赏1部;3)1908年外务部获赏1部;4)1908年大理院获赏1部;5)1908年都察院获赏1部;6)1910年资政院获赏1部。 上述在京各部院奏请颁赏《图书集成》情况不尽相同,如外务部是奏请同时赏给该部及所属储才馆各一部,奏文称“现在《图书集成》存书无多,可否援案吁照天恩,赏给臣部及储才馆各一部”。光绪三十三年(1907)邮传部“以本部新立所有各司员应研究学业、增长智识,遂具折奏请赏给《图书集成》一部”。得旨允准半年之后,又呈《请颁给学堂图书集成折》为所属两所学堂奏请颁赏。而吏部情况则有所不同,其奏请颁赏理由是“自开设学治馆以来,留学甚众。现添设法政新班,必须搜罗中外有益实学之书,以备考察而开固陋。《图书集成》荟萃典籍,实为渊海。是书存储外务部尚多,历经民政、农工商、邮传等部先后奏奉谕旨颁给。臣部谨援案,吁恳天恩,颁给《图书集成》一部。恭候命下,即由臣部备文派员赴外务部祗领,敬谨收藏”。从吏部《奏请领石印图书集成片》看,申领一部是为了同时满足吏部司员和学治馆教、学员需求,即“率同司员、教员、学员朝夕省览仰副”。因此,这里计入吏部1部,与前面学堂30部中之“吏部主管的学治馆获领1部”属于重复统计。法律馆1部与“京师法律学堂获领1部”情况也应类似。京师法律学堂由法律馆创办并管辖,是通过法律馆法律大臣沈家本奏请获赏1部。这样在京各部院奏请颁赏同文石印本数总计可减至10部,总数合计也正好是101部。 为了便于对这101部书的流布和影响展开分析,我们重新分类统计如下: 1.第一次进呈宫中11部;2.各省和两江总督衙门购领11部;3.第二次进呈宫中20部;4.赏赐给军机大臣5部;5.颁赏各类学堂33部;6.赏给各部院10部;7.赏给各省图书馆3部;8.赠送或颁赏海外8部。 1901年前,《古今图书集成》传播范围有限,其社会效益也不佳。从1901年开始,情况迅速改观。主要体现在学校和教育机构成为最主要的收藏单位,更好地适应了当时的社会需求。由于教育制度的改革和新式学堂教育的兴起,各类、各级学校对这样一部大型百科全书均有需求,所以同文石印本首先在教育方面发挥了作用。 在各类学校中,高等学校所藏同文石印本及其流传情况值得进一步关注。京师大学堂、高等巡警学堂、上海实业学堂、唐山路矿学堂先后获赠同文石印本。其中至少有两部流传至今,仍然在高校馆藏中扮演着特殊角色。如上海实业学堂为上海交通大学的前身,学校接受石印《图书集成》后特设专藏室,悬挂“御书楼”之牌匾,以示珍重。抗日战争爆发后,该书又随交大其他图书迁移至法租界上海交大临时校舍储藏,直至1945年抗战胜利,又运回上海交大图书馆。20世纪50年代初院系调整时期,该书被调入华东师范大学,目前由华师大图书馆收藏。唐山路矿学堂所藏的同文石印本,长期在该校图书馆收藏。该校主体之一20世纪60年代迁址成都,成为现在的西南交通大学,该书目前存于西南交大图书馆。此外,军机大臣王文韶获赠的一部石印《图书集成》也曾为上海大学图书馆收藏。宣统年间王文韶之子王庆甲将这部书转让给盛宣怀,入藏新建的愚斋图书馆。 1933年,盛宣怀后人将包括石印《图书集成》在内的愚斋图书馆部分藏书捐赠给上海交通大学。1956年这部书被调拨给安徽合肥师范学院,而合肥师范学院后迁往芜湖,改名为安徽师范大学。王文韶获赠的这部书现保存在安徽师范大学图书馆。京师大学堂所获同文石印本,后成为北京大学图书馆的馆藏。《国立北京大学图书馆概略》(1923)介绍馆藏时称:“清光绪三十年四月,由外务部领得《图书集成》一部”。民国时期北平木斋图书馆曾收藏一部同文石印本(部分缺失),后捐赠给清华大学图书馆。现藏的同文石印本存4000余册。 与此同时,石印《古今图书集成》在中国近代公共图书馆的建设中也发挥了积极作用。这部大型类书受到清末民初兴建之公共图书馆的青睐,被多家图书馆作为优质馆藏资源入藏。特别是进入民国时期,为更多的公共图书馆收藏。如国家图书馆之前身京师图书馆,在新政府成立的民国元年,为了重新开馆时有更丰富的馆藏,由教育部“拨到前外务部影印《古今图书集成》一部”。1936年张崟撰写的《古今图书集成再考》一文时,就他本人当时所知存世的同文石印本以表格形式加以介绍,共计19部之多。收藏单位和具体部数如下: 故宫博物院图书馆 5部 民国政府文官处 1部 教育部图书馆 1部 交通部图书馆 1部 浙江省立图书馆 1部 安徽省立图书馆 1部 天津直隶图书馆 1部 福建省立图书馆 1部 云南省立图书馆 1部 湖南省立中山图书馆 1部 陕西省立图书馆 2部 黑龙江省立图书馆 1部 黄岩九峰图书馆 1部 杭州王绶珊 1部 其中8个重要省立图书馆收藏了9部,另有浙江黄岩县立九峰图书馆收藏1部,故宫博物院图书馆5部,政府文官处和教育部、交通部图书馆各1部,个人收藏只有1部。由此可知,同文石印本在公共图书馆收藏中数量大为增加,使更多的读者可以利用。 此外,石印《古今图书集成》在国际交往和文化交流方面也扮演了重要的角色。1901年出使日本的大臣那桐给日本天皇带去了光绪赠送的六份国礼,其中最重要的一份就是石印“《图书集成》全部”。虽然是赠予日本皇家收藏,对民间影响有限,但毕竟在对外交往中发挥了作用。此后的对外赠送或颁赏主要转向教育与文化交流机构,其影响范围更广。其中清政府赠送或颁送4部,清廷驻外各使节奏请颁赏3部。 ▷ (一)赠送美国哥伦比亚大学图书馆1部 1902年,哥伦比亚大学东亚中文图书馆(Chinese Library)与中文系(Chinese Department)同时建立。曾任中国海关官员的著名德国汉学家夏德(FriedrichHirth,1845-1927)受聘任讲座教授职并担任中文图书馆馆长。1901年哥伦比亚大学校长Seth Low写信给驻华公使康格(E. H. Conger),说明为了筹建中文系和图书馆希望通过他寻求中国政府给予帮助。哥大校报(Columbia Spectator)1902年2月25日报道:国务院知会哥大新任校长Butler,已收到驻华公使康格1月2日来函,称中国外务部选定《图书集成》(Tu Shu Chi Cheng)一部6000册,该书包罗万有,为中国最大部头的类书。两江总督刘坤一准备将该书赠送至美。康格公使并在信中说,此举证明了中国人对美国的友好情谊。胡适在留学哥大时对此书也十分关注,在其留学日记中有详细描述。这套书现仍藏于哥大东亚图书馆,图6为笔者在2014年10月访问该馆时所拍,确实如胡适所言,是将几册合订为一大册。

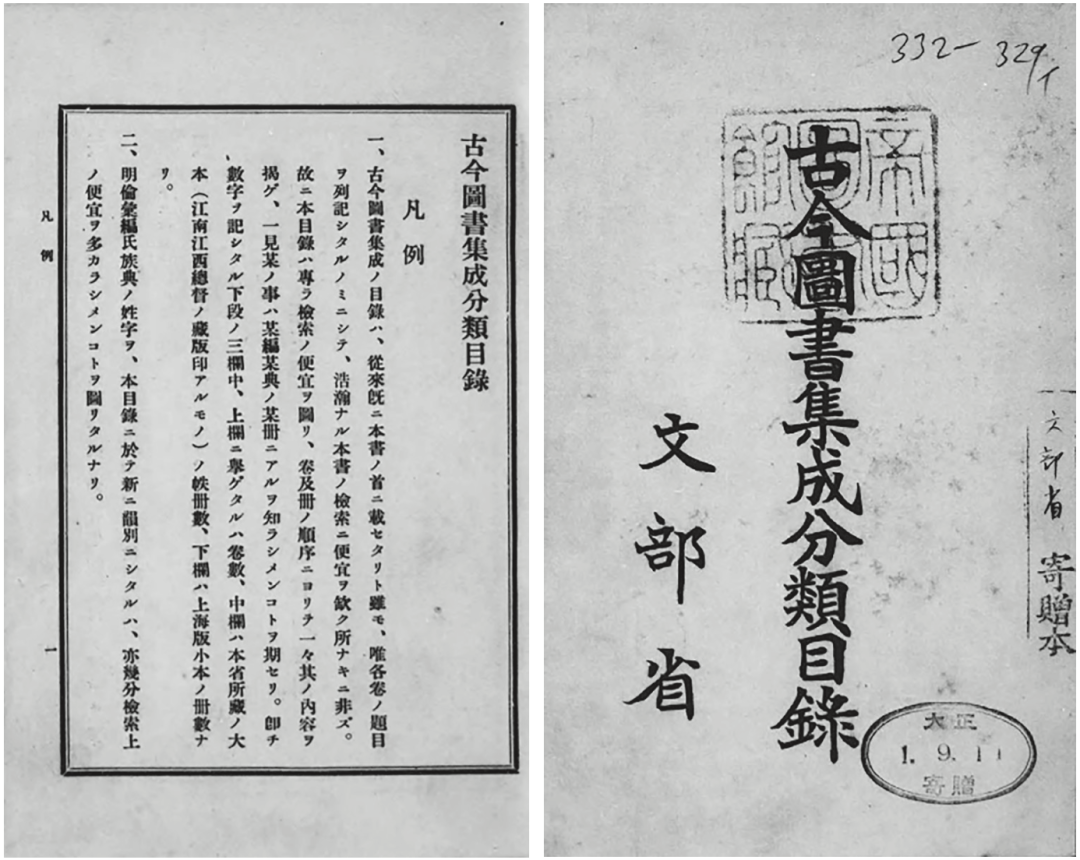

图6 哥伦比亚大学东亚图书馆所藏 石印《古今图书集成》书影 ▷(二)赠送美国国会图书馆1部 1908年12月,为感谢美国退还庚子赔款,清廷派遣特使唐绍仪访问华盛顿,带去一部石印《古今图书集成》作为送给罗斯福总统的礼物。《纽约时报》1908年12月23日登载的题为“中国赠给我们一套图书文库——特使赠送5000册书籍给政府”(China Gave Us a Library—Special Envoy Present 5000 Volumes to the Government)的新闻报道:“由驻这里的大清帝国公使馆主持向美国政府赠送图书的仪式将持续数天。唐绍仪是这所公使馆的负责人......大清政府的这个特使团今天在清国公使馆发表声明,称他们已经把图书赠予美国总统西奥多·罗斯福先生。当美国总统将图书存放在美国国会图书馆时,将举行正式的赠书仪式。仪式将由美国国务卿主持。”这套石印《古今图书集成》也成为国会图书馆的重要中文馆藏资源。 ▷(三)赠送日本文部省1部 清末废除科举制度,模仿日本建立新的教育制度,新组建的学部掌管全国教育事务。1906年8月至11月学部组织提学使和学部参议、司员等相关人员前往日本考察教育制度、学习日本教育方法及学校管理经验。日本文部省负责安排接待、讲座等事宜,其中讲座达五个星期之久,文部大臣还亲临现场工作。为感谢文部官员的盛情接待与精心安排,学部寄给驻日大臣石印本《古今图书集成》一部,“为赠送日本文部之品”,通过驻日使馆“转饬交去”。明治四十五年(1912)7月日本文部省刊行了《古今图书集成分类目录》(图7),“凡例”中称目录索引是专为文部省所藏大本与小本两种《古今图书集成》编制,其中注明大本为“有江南江西总督府藏版者”,即为学部赠送之石印本,而上海版小本显然是指美查版铅印本。该分类目录共511页,已相当细致,不仅用日文对《古今图书集成》每条目录内容加以说明,还具备索引功能,将《古今图书集成》的各卷细目与同文石印本及美查铅印本一一对应起来,方便了读者使用。

图7 日本文部省刊行《古今图书集成分类目录》书影 ▷(四)清廷颁赏槟榔屿中华学校1部 槟榔屿在光绪年间有20多万华侨,为了华侨子弟能够接受学校教育,光绪三十年(1904)太仆寺卿张振勋与槟榔屿的华人绅商捐款筹建了中华学校,张振勋受清廷派遣管理学校事务。学校建成不久,商部奏请清廷“赏给御书匾额及《图书集成》”。光绪三十一年(1905)七月,张振勋以商部考察外埠商务大臣太仆寺卿的名义前往槟榔屿,将已运到槟榔屿的“御赐匾额悬挂并将《图书集成》敬谨收藏”。当时举行了隆重的悬挂御书扁额与珍藏图书仪式,产生了很大的影响。 ▷(五)赠送伦敦中国学会1部 1907年1月,在英国驻日本横滨总领事郝璐(J. Carey Hall)和英国驻中国天津总领事璧礼南(Byron Brenan)等外交界、学界、商界和媒体人士的积极联络与推动下,清朝驻英大臣汪大燮成立“在英京伦敦创设中国学会”,其宗旨是“敦勉研究中国之文词、语言、历史、古迹、美术、学理、实业、社会情形及古今生计、合群交际事宜”。推选汪大燮和伦敦大英博物馆院亚东文艺部部长Rober Kennaway Donglas爵士为学会会长,美国驻英国大使Whitelaw Red、日本驻英国大使小村寿太郎、英国前驻日公使窦纳乐(C.M.Madonald)和英国驻中国公使朱尔典(J.Newell Jordan)等20人任副会长。前英国驻上海总领事哲美生(George Jamieson)当选学会议长,伦敦英王书院教员禧在明(Walter Caine Hilller)当选副议长。伦敦大学两位留学生即财政科学生许士熊与商科学生周承裕、前中国税务司葛德立(W. Cartwright)、伦敦藏书楼籍掌翟林奈(Lionel Giles)和郝璐等10人当选议员。清朝驻英使署参赞陈贻范和璧礼南任书记员。中国学会的成立在英国有很大的影响,《泰晤士报》当年1月29日对学会在伦敦召开的第一次会议进行了详细的报道。 汪大燮卸任大使回国后不久,又被任命为出使英国考察宪政大臣出访英国。为了丰富中国学会的中文典籍收藏,汪大燮在光绪三十四年(1908)二月奏请赏赐《古今图书集成》和《大清会典》各一部。因有助于当时的中英交往和文化交流,请求很快获准。 英国汉学家翟林奈是伦敦中国学会最早的议员,他很早就关注到《古今图书集成》,也较早在研究中利用到了同文石印本。他在1911年所编的《〈钦定古今图书集成〉索引》中,将条目译成英文(附中文),并按英文字母为序编排,是西方学者最早关于《古今图书集成》索引编制成果。文中注明伦敦中国学会藏有石印本一部。目前伦敦中国学会获赠的这部石印《古今图书集成》收存于剑桥大学图书馆。 ▷(六)清朝驻日使馆和驻荷兰使馆各获颁1部 根据档案资料,清朝驻日和驻荷兰两个使馆也曾获得朝廷颁赏石印本《图书集成》,并以此为契机设立了使馆藏书处。光绪三十四年(1908)出使日本大臣胡惟德在上任前请求赏赐驻日使馆《古今图书集成》和《大清会典》,并“拟于抵东后,就使馆设立藏书处”。得旨获准。宣统元年(1909),使馆藏书楼建成,胡惟德又咨请外务部,称“使馆房屋大致修整,藏楼已建就”。催促尽快将《古今图书集成》寄往东京。宣统元年,出使荷兰大臣陆征祥也“拟就使馆正楼立藏书处”,请求朝廷赏给使馆《古今图书集成》。同样获准。胡惟德和陆征祥的奏折、咨文现藏于台湾“中央研究院”近代史研究所档案馆,但目前尚未见到两使馆收到书籍的相关记载。 ▋ 四、结语 综上所述,《古今图书集成》作为中国文化史上规模最大的一部百科全书,在清末由朝廷组织影印再版发行是一项重大的文化工程,在中国近代印刷出版史上具有特殊的意义。由清朝总理各国事务衙门操办、同文书局承印的《古今图书集成》,采用当时传入的西方照相石印技术和中国传统手工纸印刷,不仅再现了清初铜活字初印本的版式原貌,而且墨色鲜明超过初印本,堪称再造善本。《古今图书集成》印刷刊行工作按期竣工,获得了巨大的成功。 尽管刊印完竣后最初几年其发挥的作用有限,但在1901年之后,这百部影印本得到更广泛的流布和传播,在教育和文化交流方面均扮演了更重要的角色。同文书局石印本先后入藏各大、中学堂、各省图书馆、中央及各省衙门等机构,丰富了各式各类学校和全国各类公共图书馆中文文献的收藏,使更多的读者能够利用,也促进了学校的文化教育工作和现代图书馆的建设,发挥了其应有的作用。 特别值得指出的是,百部石印本《古今图书集成》中的几部还走出了国门,在中外交往中发挥了重要的作用,先后传播到了美国、欧洲、日本和东南亚多个国家和地区,对中国文化在海外的传播和海外汉学的发展都产生了重要影响。 作者简介 冯立昇,清华大学科技史暨古文献研究所所长,博士生导师。 温馨提示 《印刷文化(中英文)》2020年第1期关注我们 了解更多精彩 经作者授权,转自“印刷文化”公众号!返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |