文苑撷英 |

您所在的位置:网站首页 › 卜昭罴书法 › 文苑撷英 |

文苑撷英

|

曾昭燏是1929年考入中央大学外文系。游寿是1928年考入中央大学中文系。沈祖棻先是在中央大学上海商学院读书,1931年转入中央大学中文系。1934年,三人都上了金陵大学国学研究班。 二十世纪三四十年代,以南京的中央大学、金陵大学为代表的金陵学派,汇聚了胡小石、陈中凡、汪辟疆等一批国学大师。尤其是胡小石,辞赋、诗歌、词曲、小说、戏剧,无所不通,尤以古文字学、书学、楚辞、杜诗、文学史研究最为精到。在这样一个氛围下读书、研究,有一流大师的指导,加上自小就有很好的国学功底,三位才女如鱼得水,学业日益精进。日后,三位才女都成了大师级人物。

△ 青年沈祖棻 沈祖棻(1909-1977),字子蕊,别号紫曼,笔名绛燕、苏珂。浙江海盐人,但生长在苏州。早在中学时代就开始发表小说、散文,还写过新诗,很早就表现出非同一般的才情,被人们誉为“江南才女”。 1930年,沈祖棻考入中央大学上海商学院(现上海财经大学)。1931年转学至南京中央大学文学院中文系学习。 1932年,文学院院长汪东教授词选课,沈祖棻写了一首《浣溪沙》: 芳草年年记胜游, 江山依旧豁吟眸。 鼓鼙声里思悠悠。 三月莺花谁作赋? 一天风絮独登楼, 有斜阳处有春愁。 汪东教授大为赞赏。因为末句写得好,大家给她取了一个雅号叫“沈斜阳”。 1934年,沈祖棻考入金陵大学国学研究班。她不仅对古典文学感兴趣,而且喜欢文学创作。1935年,她的小说《辩才禅师》发表,被认为是“充满诗意的感情和笔调”的佳作。1936年春,又发表了小说《悬崖上的家》,也广受称颂。毕业后,沈祖棻在教书之余,坚持写诗填词。她和小她4岁的同学程千帆相爱。

△ 1936年,沈祖棻程千帆同游玄武湖 1937年9月,南京遭到侵华日军的狂轰滥炸,沈祖棻和程千帆避难至安徽屯溪,在屯溪匆促完婚。自1942年至日本投降,沈祖棻先后在金陵大学、华西大学讲授诗词。1942年,沈祖棻在成都金陵大学开词选课时物色了5位有颇有才华的学生,组织成立了正声诗词社,她还把学生写得好的诗词结集成《风雨同声集》出版。1946年底,沈祖棻结束9年的离乱,回到武昌与丈夫团聚。1949年,她的个人词集《涉江词》结集出版,受到一致好评。1956年,沈祖棻回到武汉大学任教。

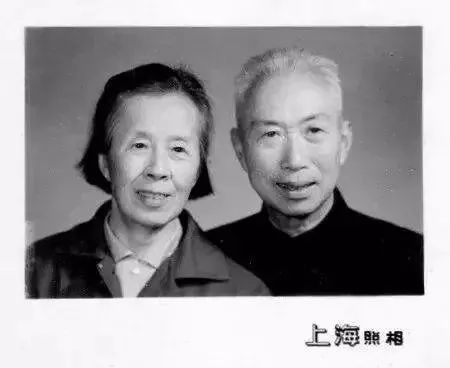

△ 程千帆沈祖棻夫妇 沈祖棻有“当代李清照”美誉。她的丈夫程千帆教授是我国著名的古典文学专家。在研究界,合称“程沈”,曾被师友赞为“昔时赵李今程沈”。 很不幸的是,1977年,沈祖棻遭遇车祸,在武汉离世。享年68岁。 沈祖棻去世后,程千帆精心整理沈祖棻的遗作,先后出版了《涉江诗稿》《涉江词稿》《宋词赏析》《唐人七绝诗浅释》《沈祖棻创作选集》《沈祖棻诗词集》。

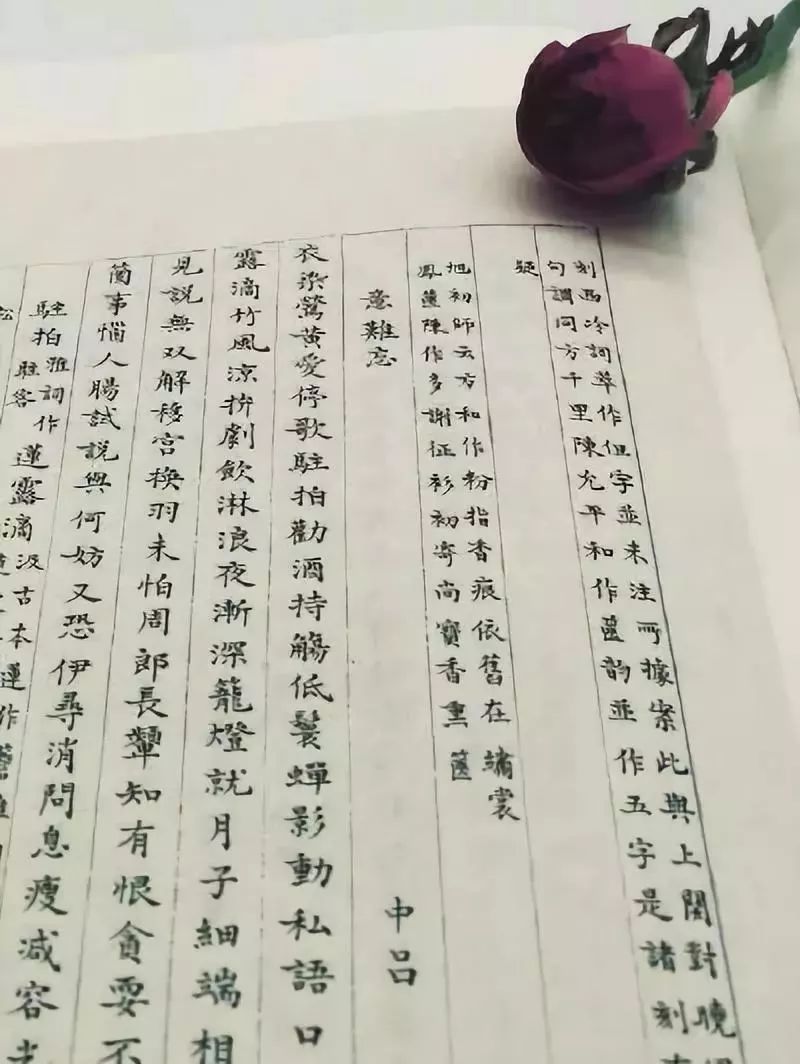

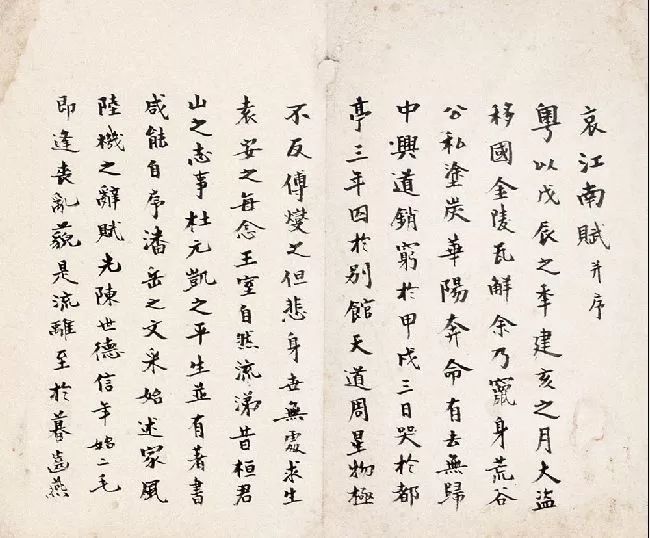

△ 沈祖棻手稿

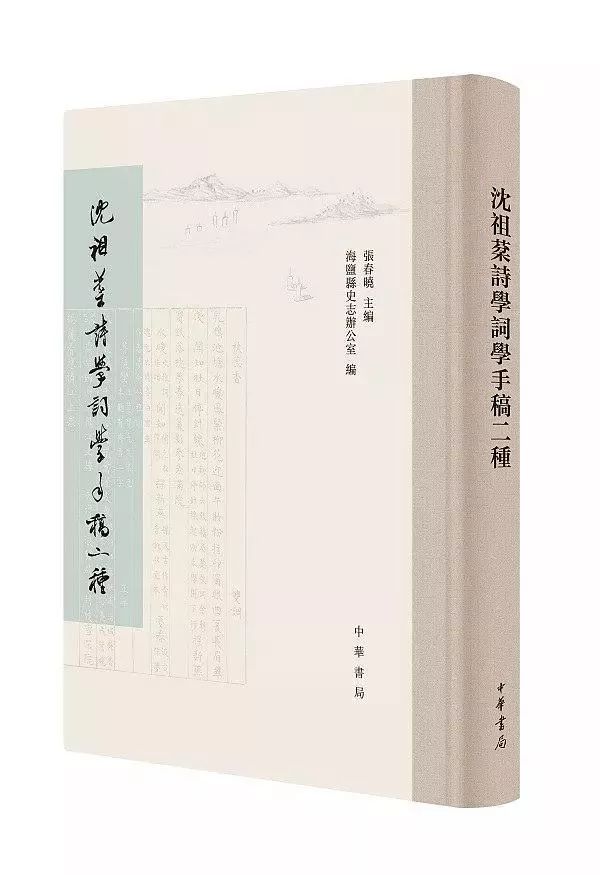

△ 沈祖棻著作

△ 青年曾昭燏 曾昭燏(1909—1964),湖南省双峰县荷叶镇万宜堂人。1933年中央大学中文系毕业后,又进入金陵大学国学研究班学校,拜胡小石为师。 1935年她自费去英国伦敦大学,学习考古专业。1937年,在完成毕业论文《中国古代铜器铭文与花纹》,受到英国专家的肯定。1938年2月5日,曾昭燏被聘为英国伦敦大学助教。可是,她一心想回国发展考古事业。1938年她获得伦敦大学助教的职位,在傅斯年的推荐下,她回到了昆明,担任从南京内迁的“中央博物院筹备处”的专门设计委员。后任中央博物院总干事。

△ 1938年,曾昭燏与同学费孝通归国途中在河内 在中央博物院工作期间,曾昭燏利用自己的学识,参加了云南大理、洱海境内的考古发掘,以及龙泉遗址、白云甲遗址、四川彭山江口一带崖墓的发掘工作。 抗战胜利后,曾昭燏随中央博物院返回南京,参加了战时文物清理委员会、战区文物保存委员会、敌伪文物统一分配委员会的工作,成为“联合国博物馆协会”九个中国委员之一。

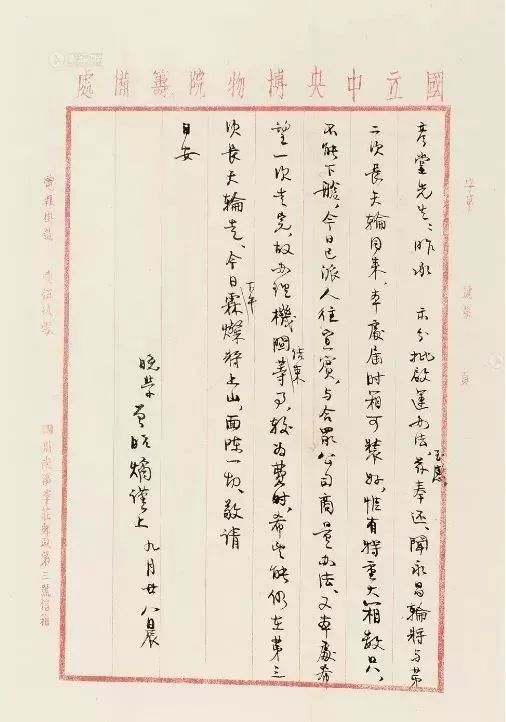

△ 曾昭燏致董作宾函 1948年底,随着国民党大批人员和物资运往台湾,一些人也准备将中央博物院的珍贵文物装运去台湾。曾昭燏站出来反对,她致函博物院主任杭立武:“运出文物,在途中或到台后万一有所损失,则主持此事者,永为民族罪人!院保管文物已七八年,对于诸物有浓厚之感情,知有各种危险,岂可缄然?” 1949年4月,她又联同吴有训、陶孟和等人,联名上书国民党政府,在他们的坚持下,三批已经运到台湾的852箱珍贵文物,最后又运回了大陆。

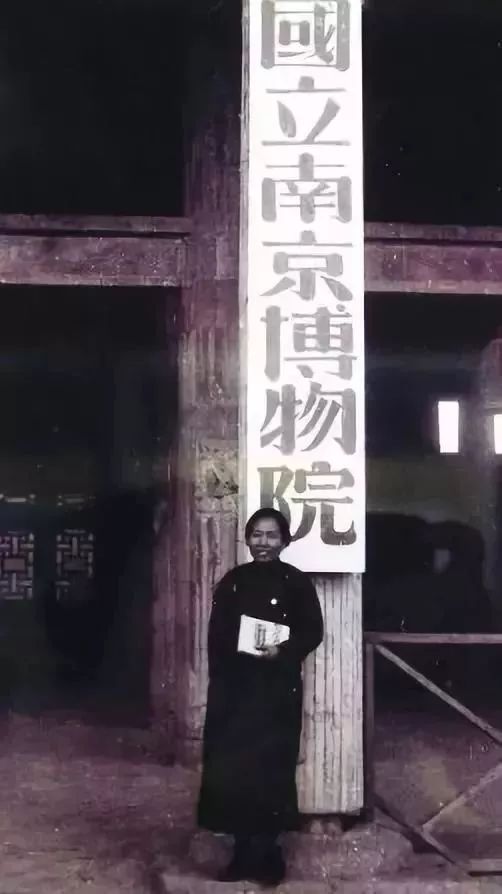

△ 1950年曾昭燏在南京博物院 新中国成立后,中央博物院于1950年正式改名为南京博物院。曾昭燏被任命为副院长。1954年9月升为院长。她主持了两次重要的考古发掘工作。一次是1950年的南唐二陵的发掘,另一次是1954年的山东省沂南汉代画像石墓的发掘。南唐二陵发掘工作结束后,她主持编写了《南唐二陵》专著,此书至今仍是研究南唐历史最重要的学术著作。 在上世纪五六十年代,曾昭燏和夏鼐被公认是中国考古学界的顶级学者,当时就有“南曾北夏”之赞。

△ 晚年曾昭燏在南京博物院 五十年代后期,在“反右”运动中,曾昭燏的三哥、著名的化学家曾昭抡被打成“右派”。此时的她心情压抑,患上了严重的神经衰弱症,住进了医院。1964年12月22日,刚出院不久的曾昭燏来到南京郊外的灵谷塔上跳下,结束了生命,享年55岁。 1974年,离曾昭燏跳塔自杀已经过去十年,当年的老同学沈祖棻写诗怀念: 湖边携手诗成诵, 座上论心酒满觞。 肠断当年灵谷寺, 崔巍孤塔对斜阳。

△ 曾昭燏著作

△ 青年游寿 游寿(1906-1994),出生于福建霞浦县,字介眉、戒微。1920年考入福州女子师范学校,1028年入南京中央大学文学系,1932年,游寿从中央大学毕业后,回到福建集美师范学校任教。她和谢冰莹、谢文炳、方玮德等几位文学青年创办了《灯塔》杂志。 1934年考入金陵大学国学研究生班,入胡小石门下。就在这一年,游寿与陈幻云结婚。当时,陈幻云在江西临川地方法院任首席检察官。后来,游寿又回到福建省立一中、重庆国立女子师范学院任教。 此时,曾昭燏就任中央博物院代理总干事,因人手不足,曾昭燏推荐了游寿。1942年10月游寿来到了李庄中央博物院,一年后,调到中央研究院历史语言研究所,担任善本书库管理员,这时的游寿改名游戒微。在这里,游寿与所长傅斯年存在矛盾,一年后,便离开了。

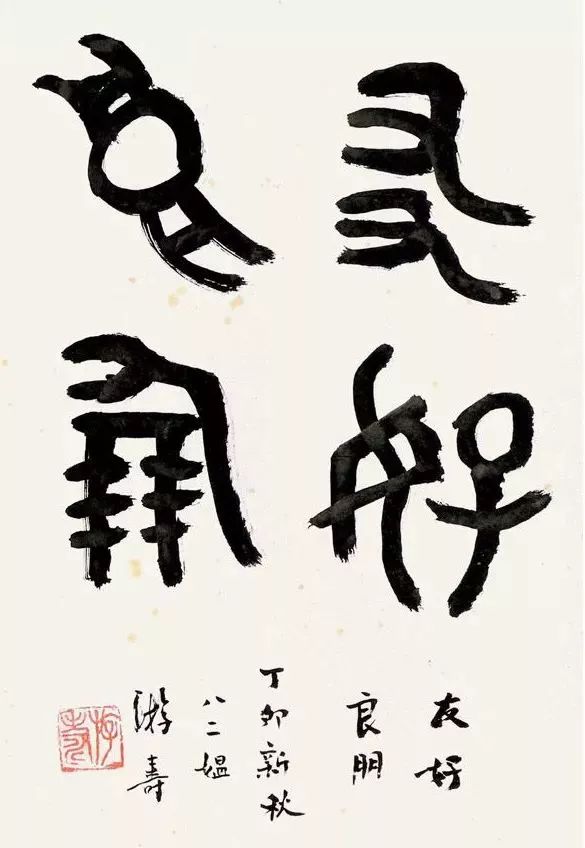

△ 游寿书法作品 1946年,游寿回到南京,在恩师胡小石推荐下,担任中央图书馆任金石部主任。此间发表了《唐人卜葬邙洛之风尚》《梁守谦墓志与宦官》《晋黄淳墓表跋》《金文武功文献考》等研究成果,受到学界的关注。1947年,游寿又转入中央大学中文系任副教授。 1949年后,中央大学并入南京大学。1951年游寿随夫陈幻云调入山东会计专科学校,继而入山东师范学院任副教授。

△ 1948年,游寿、曾昭燏等陪同老师胡小石游玄武湖 1957年“反右”运动结束后,游寿主动要求调到哈尔滨师范学院工作。在这所学校,主讲考古学、古文字学、先秦文学和书法艺术等。1970年,游寿曾到黑龙江省五常县农村插队落户,饱受艰辛,两年后才得以返回哈尔滨。 这期间,发生过这样一件事情,周恩来总理问时任国家文物局局长王冶秋:国内能读甲骨文有几人?王冶秋说,不足十人。游寿就是其中之一。据说有关部门有意要用她。她自己也非常渴望能回到更高的平台去作出贡献,可惜,不知何故最终没有结果。

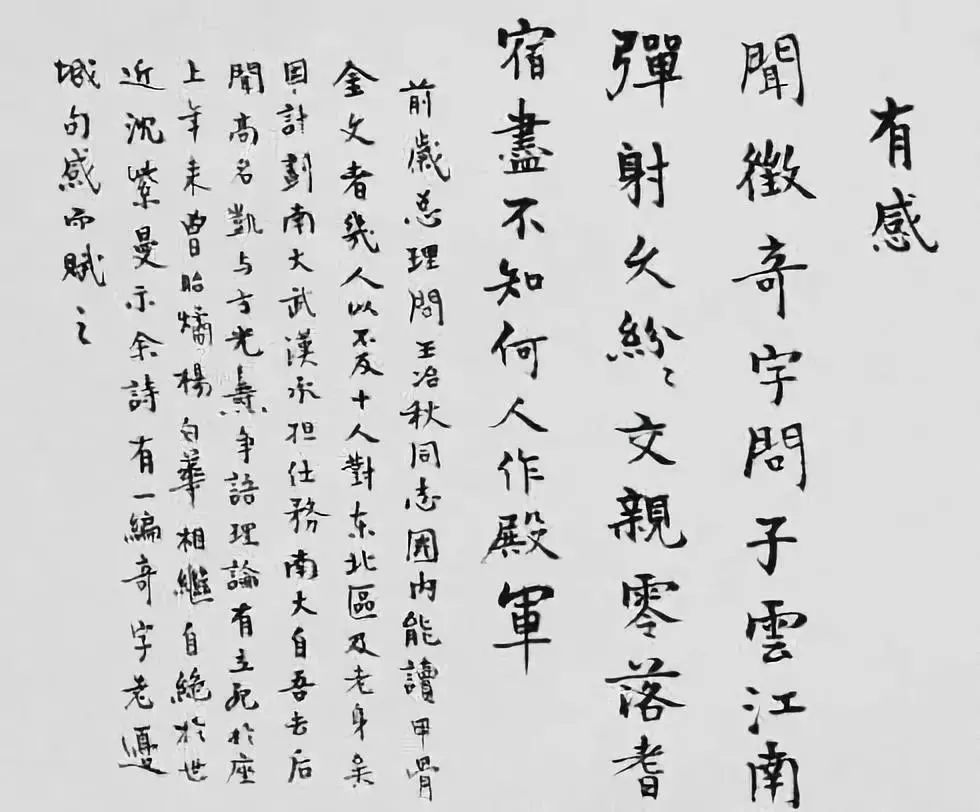

△ 游寿《有感》诗 游寿曾写过《有感》诗:“闻征奇字问子云,江南弹射久纷纷。交亲零落耆宿尽,不知何人作殿军。”她在这首诗的跋中记录了这件事的始末:“前岁总理问王冶秋同志:‘国内能读甲骨金文者几人?’以‘不及十人’对,东北区及老身矣,因计划南大武汉承担任务。南大自吾去后,闻高名凯与方光焘争语理论有立死于座上。年来曾昭燏、杨白华相继自绝于世,近沈紫曼示余诗有‘一编奇字老边城’句,感而赋之。”

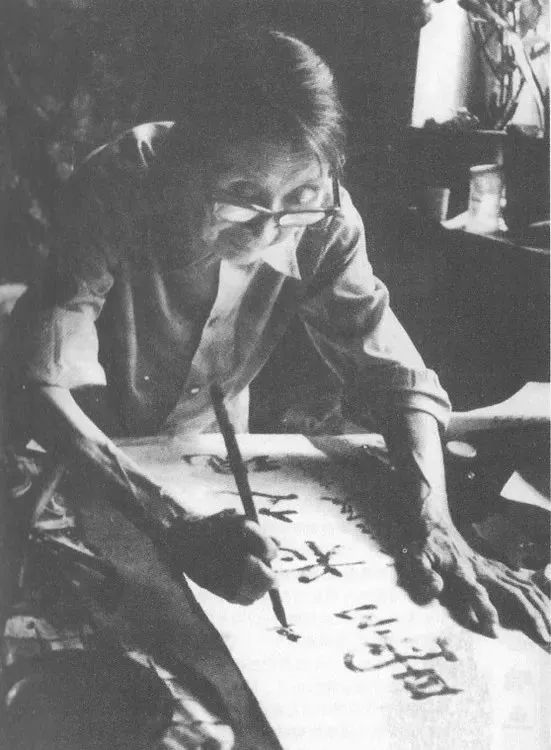

△ 游寿著作 游寿在甲骨、金文方面用功尤深,是李瑞清、胡小石这一金石学派的重要继承人。她深得汉隶、魏碑的神髓,其回腕执笔取法何绍基。擅大篆、隶书、魏碑,取法高古,章法布局多为有纵行而无横行,各行中字数不定,取自商周金文和摩崖造像。其作品融金石涩笔与天真浪漫的布局为一体,大气磅礴,富有奇趣颇具秦汉风骨。游寿对书论也很有研究,著有《论汉碑》《随感录》《书苑镂锦》等。 中国书界曾有“南萧北游”之说,“南萧”指的是南京的萧娴,“北游”指的就是大家游寿。

△ 游寿书法作品 三位才女中,命运最惨的要算曾昭燏。她在生命的盛年(年仅55岁)就戛然而止,令人痛惜。沈祖棻1977年6月27日因为车祸去世,也让人唏嘘不已。只有屈居一隅的游寿终得天年,1994年辞世,享年88岁。 游寿因为较早到了边远城市,远离了政治中心,对于她的人生来说,亦是大幸事,否则,在后来的文化大革命中很难说有好结局。虽然偏远了一些,但能够继续做她的研究,并且也有不小的成果,也是幸事。假如能有更好的环境、平台,游寿的成就会更大。这又是她的不幸。

△ 晚年游寿 南京一别后,沈祖棻和游寿就没有再见过面。 二十世纪七十年代,远在北国的游寿给沈祖棻寄去一封信,写道:“初冬小恙高烧,梦子荜来访不遇,唯见案上留诗。余出门追之,倦极而醒,乃一梦也。成此诗,数月寄与:又见冰花满窗棂,数尽飞鸿入北溟。唯有故人深入梦,留诗案上意叮咛。”游寿做梦都梦见她和沈祖棻相聚谈诗,读来让人感动。沈祖棻接到信后一口气写下《得戒眉塞外书,奉寄》十首,其中两首写道: 秦淮春水绿迢迢, 说尽华年旧梦遥。 欲说江南当日事, 老来残魂不禁销。 小楼深巷卖花迟, 二月江南万柳丝。 寂寞空山春雨夜, 那堪重忆对床时。 沈祖棻还在诗歌中回忆了她们在一起“恶作剧”的事情:“犹忆春风旧讲堂,穹庐雅谑意飞扬。南雍尊宿今何在,弟子天涯鬓亦苍。”这首诗在怀念她们共同的老师,意思是说,当年课堂上的先生如今在哪里呢?昔日的弟子们已是鬓染秋霜,浪迹天涯海角。诗中所写的那位先生叫王晓湘,是一位博古通今的学者,上世纪三十年代初曾在中央大学任教。王先生满腹经纶,可就是讷于言辞。王晓湘讲授乐府通论,其中讲到《敕勒歌》。淘气的游寿当即模仿《敕勒歌》作诗一首:“中山院,层楼高。四壁如笼,鸟鹊难逃。心慌慌,意茫茫,抬头又见王晓湘。”众同学一时纷纷传咏。 沈祖棻在另一首诗中还提到一个“恶作剧”:“少年好弄惯操觚,共把风情戏老儒。见说尖酸到文字,独怜结习未能无。”游寿和沈袓棻还一起“戏弄”过当时已名扬海内外的吴宓教授。吴宓集教育家、诗人、学者于一身,桃李满天下,当时,他正在追求与自己妻子同学的毛彦文。为了追求毛彦文,吴宓与夫人陈心一离婚。当毛彦文嫁给熊希龄后,吴宓十分苦闷。游寿与沈祖棻便假托毛彦文之名给吴宓寄去书信,并附以诗篇,表达出怜才之意。吴宓信以为真,喜出望外。沈祖棻诗中的前两句,说的就是这件事。 游寿在看到沈祖棻的诗后,又曾写诗和道: 南苑文坛感慨多, 龙蟠虎踞自嵯峨。 飞来绛燕呢喃语, 怕听平湖有苍波。 回想昔日同窗的趣事,一切仿佛就在昨天,能不令人感慨万分?很遗憾,沈祖棻与游寿后来还是没有机会见上一面。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】