学术文摘丨照片里的北魏皇帝:一张照片里的三种历史 |

您所在的位置:网站首页 › 北魏帝王出御图时间 › 学术文摘丨照片里的北魏皇帝:一张照片里的三种历史 |

学术文摘丨照片里的北魏皇帝:一张照片里的三种历史

|

图02/沙畹1907年所拍摄宾阳中洞帝后礼佛图 沙畹恐怕也没有想到,在20世纪初期这一、二十年内,他与一批致力于研究中国历史与艺术的日本学者冈仓天心、关野贞、常盘大定,长广敏雄、水野清一在龙门宾阳中洞有了交集,他们都站在差不多的位置上久久地注视着刻有“帝后礼佛图”的东壁。其中关野贞、常盘大定拍摄了照片,长广敏雄、水野清一绘制了线图。这些都成为日后研究北魏历史、文化、艺术的重要材料,同时或多或少地形塑了西方汉学的转型以及中国美术史形态;因为照片的发表,美国大都会博物馆馆长普艾伦联合中国古董商人岳彬按图索骥将“帝后礼佛图”盗掘,运至美国——恐怕这一切都是沙畹、常盘大定等人始料未及的。 沙畹摄于1907年的照片作为最早保存“帝后礼佛图”原境的照片显得弥足珍贵,但更主要的是在这一张照片中层叠着三种历史使其更显厚重。第一种历史是逝去的暗流涌动的北魏及孝文帝王朝的历史,第二种历史是20世纪初西方汉学家及日本学者眼中的北魏历史,第三种历史则为20世纪中叶以后运用这批照片进行研究的西方汉学及美术史研究史学史。 第一种历史: 照片中的北魏皇帝 北魏新都洛阳四面环山,在北魏时期伊阙即今天的龙门是洛阳南面唯一的天然门户。今天的伊河在当时被称为伊水,与现在靠近西山北麓及宾阳三洞的入口不同,北魏时期伊阙入口是靠近古阳洞和奉先寺的西山南端,这一入口扼守着从北朝洛阳通往南朝的要道。法国汉学家沙畹照片中的“帝后礼佛图”正拍摄于龙门石窟宾阳三洞中的宾阳中洞。照片中的北魏皇帝栩栩如生,缓步向前,仿佛一段北魏历史缓缓地向我们走来。 宾阳中洞建造时,北魏皇室、贵族及中下层平民已经完成了由平城到洛阳的迁移。支持汉化的皇室及上层贵族向北面临着平城地区不愿汉化的保守势力的威胁,向南,与南朝之间和平通使与局部战争此起彼伏,南朝也常常想利用北朝内部矛盾瓦解北朝势力,内忧外患一词正是当时时局的最好概括。岌岌可危朝不保夕的情绪在南北朝诗歌中比比皆是。作为一位充满政治理想的改革者,孝文帝一次又一次抵挡住了平城保守势力的围攻,在中原士族的支持下最终完成了迁都、改制的宏伟计划,在中国历史上写下了浓墨重彩的一笔。但作为个人,孝文帝的一生无疑是充满着悲剧色彩的,其母因“子贵母死”的鲜卑旧俗被处死,被孝文帝寄予厚望的太子元恂,先因倾向平城保守势力被废,后为消除平城保守势力以扶植元恂为借口推翻孝文帝政权不得已被赐死。在这种形势下,建立新的格局,争夺中原正统,用有形的工程促进意识形态的转变,争取大多数的支持显得异常重要。修建新都及皇家石窟正是在这种背景下进行的。 改革国家祭奠仪式,修建新都洛阳可以参照旧都平城、邺城建制,但大体上要在洛阳故城基础上进行,出入并不大。在龙门石窟大片空白的崖壁上劈山建造皇室石窟宾阳三洞及之后一系列北魏石窟则并不完全受制于遥远的云冈石窟。因此宾阳中洞里的北魏皇帝以何种姿态礼佛,又以哪种形态示人实际上是多种复杂的因素相互制衡而产生的。 宾阳中洞与南洞为并列窟,学者将两窟形制、尺寸大小等与《魏书·释老志》中记载做对比,确认两窟即为文献记载的:“景明初,世宗诏大长秋卿白整,准代京灵岩寺石窟于洛南伊阙山,为高祖、文昭皇太后营石窟二所。”由此我们可以知道,宾阳中洞与南洞的修建年代大约为景明初即公元500年,是北魏第八位皇帝世宗宣武帝为其于499年刚刚过世的父亲高祖孝文帝及其生母文昭皇太后追福所造。 有意思的是,负责营建石窟的并不是为孝文帝设计营建洛阳新都的司空穆亮与尚书李冲及将作大匠董爵。宣武帝既没有诏见负责水利、营建之事的司空,又没有传诏负责营建宫室、宗庙、陵寝等土木营建的将作大匠,而是要求大长秋卿白整负责整个工程。大长秋为汉时官名,专管皇后后宫事宜,魏晋时称大长秋卿,沿袭汉制,多由宦官担任。《汉书·百官公卿表》颜师古注:“秋者收成之时,长者恒久之义,故以为皇后官名。”虽然说北魏宦官得势,宦官因与皇后、嫔妃的密切关系也常常参与到建立尼寺院的活动中,但负责如此重要的国家工程则耐人寻味。这位长秋卿白整是孝文帝赐死皇后冯润的遗诏的直接执行者,他受北海王派遣在公元499年亲手将冯润灌以毒药,虽然皇后死前大声呼喊:“官岂有此,是诸王辈杀我耳!”对赐死一事是否是孝文帝真实意愿提出了质疑,但是由于冯润及其家族侵害了以彭城王勰、北海王详、咸阳王禧“诸王辈”为代表的皇室上层利益,因此咸阳王禧强调即便没有遗诏,一样会除掉冯润。“设无遗诏,我兄弟亦当决策去之;岂可令失行妇人宰制天下、杀我辈也!”(《资治通鉴》第一百四十二卷)所以说无论是谁试图除掉皇后冯润,长秋卿白整代表并执行北魏孝文帝及皇室上层贵族的意志是毋庸置疑的。 “准代京灵岩寺石窟于洛南伊阙山,为高祖、文昭皇太后营石窟二所。”代京灵岩寺石窟即云冈石窟,但有趣的是宾阳中洞似乎并没有按照《魏书·释老志》所载,完全参照云冈早期昙曜五窟的建制,最明显的是取消了中心柱,反倒是时间稍晚的河南巩县石窟在形制上集成模仿了云冈石窟的中心塔柱石窟。摒弃中心柱的云冈样式,建立相对新颖的石窟样式,一方面增加前庭空间,很有可能与礼拜仪式变化导致礼拜空间的转变有关,另一方面这种石窟形态上的变化还反映着这一时期皇室上层诉求的变化,也形塑着皇室自我形象的宣扬。 作为一项耗时24年的国家工程,石窟开凿的赞助人宣武帝元恪在龙门石窟这一段开凿历史上尤为关键。直到宣武帝元恪于公元515年去世时,宾阳中洞还没有完成。这一石窟的营建,对于宣武帝作为个人,作为国君都意义重大。从个人层面来说,石窟的营建,孝文帝及文昭皇后形象的塑造是对故去家人永久性的纪念。作为国君而言,这位倾向汉化,“雅爱经史,尤长释氏之义”的宣武帝刚刚即位不久,政局不稳,平城保守势力和洛阳各个权力集团都持观望态度,中原士族也因积极汉化的崔浩被灭门的惨案而采取了低调态度。这一大型石窟的营建无疑是对孝文帝汉化政策的充分肯定,用这一公共空间内进行了明确的表态,在最短的时间内争取大多数的支持。

图03/巩县石窟第一窟礼佛供养

图04/大都会博物馆藏528年造像碑背面 在石窟内塑造供养人像并非孝文帝及宣武帝时期的创建,这种在石窟造像碑上塑造自身或亡者形象的诉求早在云冈石窟中已有体现,不过那时候多以胡服样式出现。最早汉服供养人出现在5世纪末左右,以贵族群像出现的供养人出现在比宾阳中洞稍早的古阳洞中,但是如此巨幅的供养人像尚属北魏时期首例,绝美的造型样式在龙门石窟乃至全中国的北魏石窟中都属少有,这种以汉服形式出现的集体群像是中国美术史上的一大转折。随后建造的巩县石窟也采用这一样式(图03),在南北朝的佛道造像碑(图04)、南朝石阙、北朝石棺葬具(图05)甚至是北齐的崔芬墓壁画(图06)中都能看到这种样式。

图05/堪萨斯纳尔逊博物馆藏北魏孝子故事线刻石棺

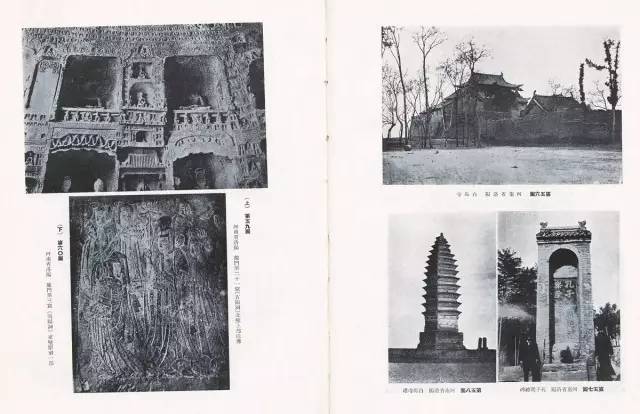

图06/北齐崔芬墓壁画中的墓主人像 第二种历史: 20世纪初西方汉学家及日本学者眼中的北魏历史 19世纪末及20世纪初期,西方汉学家及日本学者到中国考察文化遗迹,在现代的历史学、考古学、建筑学语境下出版发行的旅行日记、考察报告、图册吸引了海外学界及民众的目光。其中不少知名学者来到龙门石窟一睹石窟风采。1893年日本帝国博物馆理事兼美术部长及东京美术学校校长冈仓天心带领着东京美术学校绘画科学生早崎梗吉抵达龙门考察,书写日记及绘制素描,认定古阳洞与宾阳三洞为北魏之物并对比法隆寺雕塑,首次向世界介绍龙门石窟的艺术价值。随后西方日本汉学家、学者、探险家、考古学家、收藏家纷至沓来。1897年法国工程师莱普亨斯·赫格(Leprince-Ringuet)在龙门参观后发表的旅行报告使得欧美学者开始注意龙门石窟。1902年日本美术史学者关野贞首次来到中国考察,访问了龙门石窟及巩县石窟。1907年法国汉学家沙畹到东北和华北地区考察,雇用北京摄影师傅周裕泰拍摄了龙门石窟照片,1909年发表了他著名的《北中国考古图录》,时隔一年,美国收藏家查尔斯·兰·弗利(Charles Lang Freer,1854-1919)第四次来访中国,抵达龙门石窟及巩县石窟考察。此行拍摄的照片被带回美国,现存于美国华盛顿弗利尔博物馆中。对沙畹非常崇拜的瑞典汉学家喜龙仁(Osvald Siren,1879-1966)于1918和1921年调查了古阳洞。1922年喜龙仁来到天龙山等地考察,1925年出版的《中国雕塑》收录了龙门石窟的部分照片。1920年佛教学专家常盘大定考察中国北方石窟,包括天龙山、云冈、龙门石窟等。1937年常盘大定出版《支那佛教史迹踏查记》,1939年与关野贞合著的《支那文化史迹》,分别收录了在龙门石窟拍摄的数张照片。1936年水野清一、长广敏雄共同抵达响堂山、龙门石窟进行短暂的考察,1941年出版《龙门石窟的研究》。 每个到访龙门石窟的人身份、知识背景、所受过的训练甚至到访的目的都不尽相同,他们的关注点也并不重合,因此19世纪末至20世纪初人眼中的龙门石窟并不完全重合,最能体现他们视角不同的莫过于他们或其助手按照其吩咐拍摄的老照片了。我们拿最著名的宾阳中洞来举例说明。

图07/沙畹《北中国考古图录》中龙门石窟的全景图(焦琳拼接) 1907年法国汉学家沙畹带领着摄影师、拓工来到龙门石窟,在这次短短数月间的考察里,沙畹遍游了河南、四川、山西、山东、陕西、辽宁、吉林、北京各地名胜古迹,测绘记录,摄影拓片,搜集了大量的第一手材料,沙畹成为第一个系统考察龙门石窟的西方汉学家。戴密微在《西方汉学第一人:爱德华·沙畹》中说沙畹的研究志趣得益于法国最高学府之一——巴黎高等师范学院,其时该学府的监督是一名古代艺术史专家,法国文科为学的风尚倾向于科学的历史研究法,沙畹便受此19世纪末期的学风浸润,而向中国史书去用力。在拍摄龙门石窟时候沙畹力图将龙门石窟外立面及周围景观以全景方式全部囊括进来,并且在全景图上用字母标注出洞窟名称(图07),非随意角度的拍摄可见其所受训练之严谨。

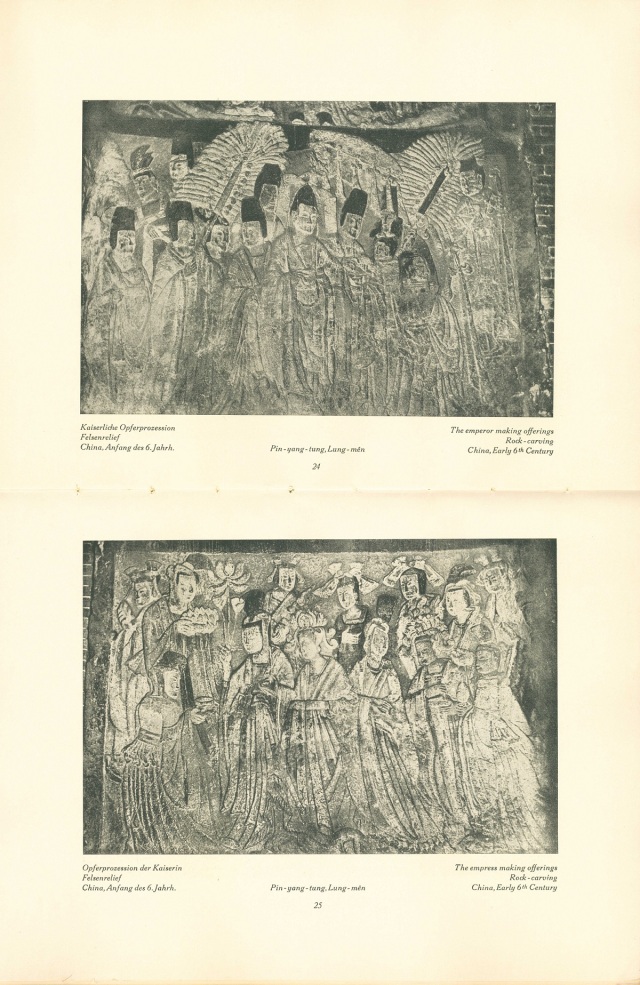

图08/沙畹拍摄的宾阳中洞照片 但是与之形成反差的是在石窟近景及内部拍摄时,沙畹似乎就不再追求图片的面面俱到了,这可能与沙畹眼中的雕塑概念有关,如同古希腊罗马般的圆雕或浮雕受到重视,佛像的背光及装饰带、石窟的天井纹饰则几乎被忽略(图08)。这样我们也不难理解,沙畹拍摄宾阳中洞东壁时候并不求整壁面完整,而是着重拍摄了“帝后礼佛图”两幅浮雕“作品”(图09)。

图09/沙畹拍摄的宾阳中洞局部 值得注意的是,“帝后礼佛图”因下层十神王浮雕,加上自身近真人般大小的尺寸使得人们站在石窟内很难以平视的方式观看,不过从《北中国考古图录》中刊发的“帝后礼佛图”来看,拍摄的视角近乎平视,想必是当时沙畹特意要求摄影师周裕泰调高机位拍摄而成。这一点还可以通过对比三年后来此考察的弗利尔的视角进一步证明。弗利尔拍摄的视角则为较随意的仰视(图10),究其原因还要从弗利尔个人身份及拍摄过程来看。

图10/左为沙畹拍摄的平视视角皇后礼佛图,右为弗利尔拍摄的仰视视角皇后礼佛图 刚刚出版不久的《佛光无尽:弗利尔一九一〇年龙门纪行》一书整理公布了美国20 世纪早期大收藏家、艺术鉴赏家查尔斯·兰·弗利中国之行拍摄照片及日记全文。1910到1911年的这次旅行是弗利尔第四次也是最后一次到访中国,除了与北京、上海古董商及官僚打交道外,弗利尔此行的重要目的是到中国内地古都与文化中心进行考察。弗利尔到访了北京、上海、沈阳及开封、郑州、洛阳等地,其中访问时间最久,最令弗利尔魂牵梦绕的便是对龙门石窟的访查。这些访查除了留下了弗利尔亲笔书写的文字记录外,还有大量的照片与拓片。 大部分照片的拍摄者正是1907年为沙畹拍摄《北中国考古图录》中照片的中国摄影师周裕泰,能与沙畹雇用同一位摄影师让弗利尔兴奋不已:“不知不觉中,我抽到了这么一个大奖,真是太幸运了。”(1910年书信)一方面《北中国考古图录》1909年出版后在西方学界、收藏界影响极大,能与沙畹使用同一摄影师,使得弗利尔与这位知名学者有了跨时空的交集,令其兴奋不已。另一方面,弗利尔期冀于有过工作经验的周裕泰能向他透露古董知识及古董来源情况。由于拍摄器材较为沉重,底片数量有限,周裕泰的拍摄工作受到天气阴晴的影响,时间十分有限,因此每一张照片都是经过精心规划的结果。另外,非文物及人文景观的摄影由弗利尔亲自用随身带着的小相机拍摄完成,两种照片底片编号并不相同,很容易区分。因此我们不难推断,周裕泰拍摄的照片应为弗利尔示意拍摄完成,其内容多为弗利尔认为重要的文物遗存。虽然与沙畹使用同一位摄影师,但弗利尔在选取拍摄角度、内容、视角等方面却与学者沙畹呈现了不同的面貌。弗利尔对中国艺术、建筑抱有极大的热情,对于文物断代时而非常独到,又常常向学者请教,但是弗利尔与沙畹还是有本质上的差别,在观看文物、雕塑时候首先想到的是收藏的视角,例如他对一尊小铜佛的评价是“这尊小铁佛将为任何艺术收藏添彩”(图11)。对于佛教石窟则不那么内行,例如他对菩萨与观音不加区分,“帝后礼佛图”中伞盖按照西方视觉习惯被误判为棕榈枝。

图11/小铜佛 另外弗利尔对一些充满东方色彩的纹饰、地砖尤为感兴趣(图12),或许我们说弗利尔带着西方观看东方的视角并不为过,好比当年拿破仑时期法国油画中对于埃及、土耳其艺术的描绘,所绘之物多带有想象中的东方情调。

图12/开封繁塔附近小庙中的地砖 关野贞、常盘大定分别于“ 帝后礼佛图”1934年被盗掘之前来到龙门考察,并拍摄石窟照片。1937年常盘大定在《支那佛教史迹踏查记》中选取一幅照片作为龙门石窟的代表与洛阳白马寺等其他佛教史迹并列(图13),他没有选择宾阳中洞主尊的照片,而是选择了“帝后礼佛图”的照片(图14)。1939关野贞、常盘大定在《支那文化史迹》第二册里大量刊登了宾阳中洞的照片。

图13/常盘大定《支那佛教史迹踏查记》洛阳部分

图14/常盘大定《支那佛教史迹踏查记》皇后礼佛图 对比沙畹的拍摄,不难看出日本学者重视装饰纹样的完整性,所有塑像的背光尽最大可能拍摄出来(图15),包括天井的花纹也完整展示出来(图16)。他们对于“帝后礼佛图”及东壁四层浮雕进行完整拍摄在这样的背景下就不难理解了(图17)。

图15/1939关野贞、常盘大定《支那文化史迹》宾阳中洞部分

图16/关野贞、常盘大定《支那文化史迹》宾阳中洞天井部分

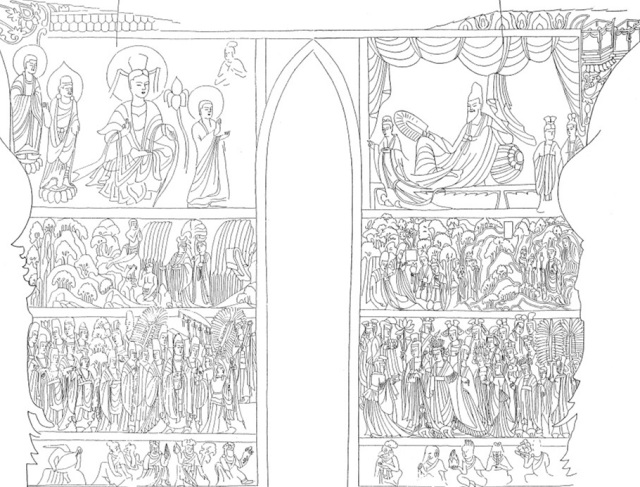

图17/关野贞、常盘大定《支那文化史迹》宾阳中洞东壁 1936年来龙门考察的水野清一及长广敏雄其实并没有看到“帝后礼佛图”的真容,此时“帝后礼佛图”已被盗掘,因此两人运用关野贞拍摄的照片加上现场测绘完成了宾阳中洞东壁的测绘图(图18),并且继承了关野贞、常盘大定对纹饰的关注,绘制了天井的线描图(图19)。这些线图发表在《龙门石窟的研究 》一书中,这些线图成为日后学者研究的重要依据。

图18/水野清一、长广敏雄《龙门石窟的研究》宾阳中洞东壁线图

图19/水野清一、长广敏雄《龙门石窟的研究》宾阳中洞天井莲花及飞天线图 同一石窟内三拨学者眼中的北魏历史各不相同,他们各自带着不同的视角凝望着同一个石窟,不同的目光以历史的形态在宾阳中洞中层叠交会。 第三种历史: 照片与艺术史研究的史学史 20世纪初拍摄的访查照片使得之后的中国、欧美、日本学者对龙门石窟特别是“帝后礼佛图”的研究产生了深远的影响,甚至使得不同学术语境下的学者研究走上了各不相同的研究道路,这些研究形成了别开生面的艺术史研究史学史,这是谁也没有想到的。 1909年沙畹的《北中国考古图录》出版后产生的影响是多方面的,最直接的影响就是吸引了大批汉学家对中国考古、艺术的兴趣。1903-1925年西方出版有关中国之艺术文献一组3册。1903伦敦出版的霍布森的《中国瓷器艺术》描述了中国瓷器的各种类型,以及款识。奥托·库麦尔(Otto Kümmel,1874-1952)著《东亚艺术》着眼于中日古代青铜器、玉器、陶瓷、漆器、服饰、兵器、家具等诸多方面。1925年库尔特·格拉泽(Curt Glaser,1879-1943)著《东亚造像艺术》收录历代佛造像共计约172件,并配有文字说明。

图20/《东亚造像艺术》转用的沙畹拍摄的帝后礼佛图照片 库尔特·格拉泽曾是柏林艺术图书馆的馆长,同时也是一位艺术评论家及收藏家,在魏玛共和国期间的艺术圈内很有影响力,与当时的艺术家与知识分子交往甚秘。后因其犹太人身份受到纳粹迫害被迫不得不变卖藏品逃离德国,经瑞士、意大利和古巴辗转到达美国。1925年库尔特·格拉泽的《东亚造像艺术》一书中对北魏龙门石窟部分直接转用了沙畹拍摄的“帝后礼佛图”照片(图20),这从另一个层面证明了张广达先生所讲的沙畹与西方汉学的整体转向有着密切的关系。

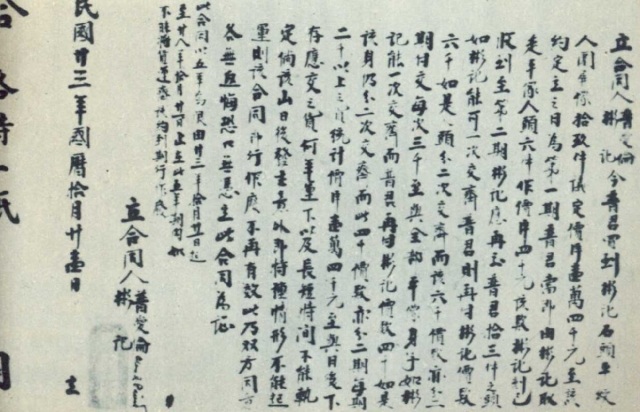

图21/普艾伦与中国古董商人岳彬签订的有关倒卖帝后礼佛图的合同

图22/苏黎世瑞特·保格博物馆(Museum of Rierberg Zürich)藏礼佛图碎片 正因为沙畹、弗利尔以及日本学者的拍摄使得龙门石窟声名大噪,“帝后礼佛图”更是声名鹊起。不幸的是1934年纽约美国大都会博物馆馆长普艾伦与中国古董商人岳彬签订了有关倒卖“帝后礼佛图”的合同(图21),岳彬最终按图索骥将“帝后礼佛图”盗掘,凿成碎片,运至美国,另有传言说岳彬复制了一套赝品运往美国,只有其中孝文帝的头是北魏真迹,这也许能解释为何欧洲博物馆内也有类似的浮雕人物头像(图22)。 这批碎片被开凿后运往美国,分别在纽约大都会博物馆及堪萨斯纳尔逊博物馆进行了复原,并用以展示。“帝后礼佛图”,特别是其中的“帝王礼佛图”在石窟内的弯曲度在博物馆的展示空间内消失了,从此帝王礼佛图以长卷式卷轴画样式示人。随后美国学者对于魏晋南北朝美术史的研究就用到了此作品。1940 年左右著名的美国美术史家亚历山大·索珀(Alexander C. Soper,1904-1993)在《中国早期具象艺术中动态的和空间意识》(Life-motion and the Sense of Space in Early Chinese Representational Art)中将“帝后礼佛图”置于汉唐之间具象绘画传统中。 同时,他与早期学者一致认为浮雕来源于绘画,其原因是因为该浮雕看起来像绘画。由于这种绘画转换成浮雕过程完成于刘宋及南齐时期宫廷艺术中。亚历山大·索珀在《六朝时期南朝对佛教艺术的影响》(South Chinese Influence on the Buddhist Art of the Six Dynasties Pweiod)中用“帝后礼佛图”来探讨南方对六朝时期佛教艺术的影响。这些研究无异于将“帝后礼佛图”看作是一幅画,这与博物馆卷轴画般的展示及随后发行的脱离原境的“帝后礼佛图”照片及印刷品有着密切的关系。这一现象直到2007年才被学者提出质疑。倪雅梅(Amy McNair)在《龙门宾阳中洞浮雕与绘画性石刻的问题》(The Relief Sculpture in the Binyang Central Grotto at Longmen and the “problem” of Pictorial Stones)中探讨宾阳中洞浮雕图像“非画”的性质。作者从分析宾阳中洞“帝后礼佛图”雕塑性入手,提出了不同于早期学者如亚历山大·索珀等学者的看法,用立体真实形象才能将孝文帝及文昭太后之形象留存永久(图23)。浮雕风格与全洞窟风格并行不悖,高浮雕佛陀与浅浮雕“帝后礼佛图”因其作用不同,所以采取样式有差异,但石窟作为整体风格上还是统一的。

图23/帝后礼佛图的立体形象 浮雕风格与全洞窟风格并行不悖,高浮雕佛陀与浅浮雕“帝后礼佛图”因其作用不同,所以运用的样式有差异,但石窟整体风格上还是统一的。 日本学者则在衣纹样式上继续探索。由石松日奈子著、原典生译的《龙门石窟和巩县石窟的汉服贵族供养人像:“主从形式供养人图像”的成立》,就是从衣纹样式研究北魏艺术的。 中国美术史学者因为“帝后礼佛图”的被盗掘、宾阳中洞的破坏在研究材料上显得捉襟见肘,新中国成立后的龙门石窟画册里难以见到“帝后礼佛图”的身影,哪怕是斑驳的东壁也因没有图像很少被重视。 在这种图像缺失的情况下,中国的美术史学者走到帝后礼佛人物与历史人物对读的道路上来,另一方面由于该作品被盗掘,学者们又走上了文物追讨与流散文物著述的道路上来。后一条道路最早在抗击美帝国侵略的爱国情绪下产生,在21世纪民族情绪高涨作用下要求文物回流的历史背景中形成。

图24/20世纪60年代帝后礼佛图在堪萨斯纳尔逊博物馆保存情况 在1960年《抗议美帝掠夺我国文物》中配合着各地名人学者如郭沫若、茅盾、陈垣、翦伯赞等人发表的声讨,一篇名为《揭露美帝国主义一贯掠夺我国文物的无耻罪行》的文章应运而生,其中就追寻并披露了20世纪60年代“帝后礼佛图”在堪萨斯纳尔逊博物馆的保存情况(图24)。 随后出版的《龙门流散雕像集》、《龙门石窟破坏残迹调查》、《龙门流散文物集》、《海外及港台藏历代佛像:珍品纪念图鉴》、《中国流失海外佛教造像总合图目》等都对“帝后礼佛图”有所著录。而这一研究著录正是在流失文物著录开启的道路上继续前行。 结语 经过了历史的沧桑与沉淀,如今伊阙山旁芳草依依,石缝里面冒出的大波斯菊犹自绽放,我们眼中的龙门石窟又将借助前人的眼呈现出新的面貌,我们的研究也将继续层叠出新的历史,只有这小小的鲜花在北魏人,在19、20世纪汉学家以及今天的学者眼中是一模一样的绚丽,像南北朝历史、美术史、考古学的研究前景一样越发芬芳。 本文受郑岩教授启发与指导,特此鸣谢! 焦琳,女,1985年出生,辽宁沈阳人,鲁迅美术学院美术史论系讲师、清华大学美术学院博士后研究人员。 2008年毕业于鲁迅美术学院美术史论系,获文学学士学位,2011年毕业于上海大学艺术研究院,获文学硕士学位,2015年毕业于中央美术学人文学院,获文学博士学位。在校期间,曾赴纽约大学古代世界研究中心与哈佛大学建筑与艺术史系交流、访问。博士学位论文《北魏帝后礼佛图研究》获国家新闻出版广播电影电视总局“中国青年学者学术出版基金”,入选《中国学术精品文库》,即将出版。 相关键接: 美术遗产 美术 | 考古 | 建筑 | 文物保护

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多