国博讲堂·深度分享 |

您所在的位置:网站首页 › 公牛为什么会哭死 › 国博讲堂·深度分享 |

国博讲堂·深度分享

|

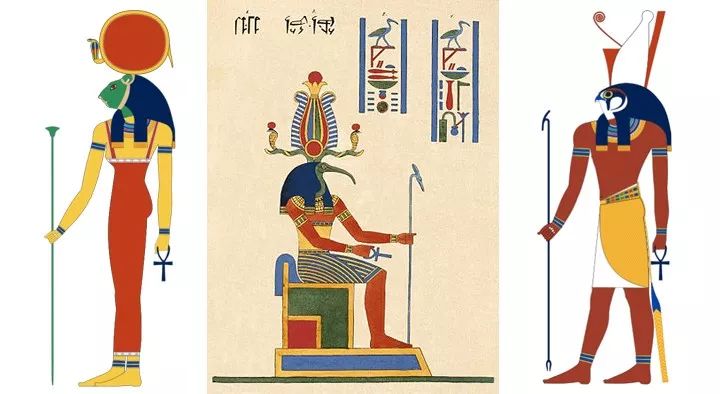

图12. 荷鲁斯、托特、塞赫麦特 在古埃及人看来,动物都具有神性,只有神才能拥有动物的形象特征,兽就是神[1]。这或许是将动物的“品质”投射到宗教上的表现。在众多埃及神祗中,牛形象的神明特别引人注目。首先是著名的女神——哈索尔。哈索尔是太阳神拉的女儿,也是法老的保护神荷鲁斯的妹妹和妻子(考虑到埃及神话中的神明基本上都是兄妹婚配,哈索尔和荷鲁斯的婚姻也就不足为奇)。由于埃及人认为所有在世法老终归在阴间变成奥西里斯,所以历代法老都被视作一个神的人间化身。进而,哈索尔也被认为是每一位法老的母亲神。她是人间所有美好事物的代表,象征着爱情、欢乐、性、音乐和舞蹈[2],掌管出生、死亡与宇宙再生。同时她也有凶狠恐怖的一面。传说哈索尔也是她父亲太阳神的一只眼睛——拉神之眼,这只神眼有时变换成眼镜蛇的形象。因此哈索尔的标志性装饰之一便是眼镜蛇。 哈索尔有很多形象,其中一种便是母牛。最早的哈索尔是以牛头的形象出现。上文提到了涅加达文化2期的燧石牛头很可能是哈索尔的形象。图13是另一件涅加达文化时期的石质调色板[3],在板面上雕刻有牛头形浮雕,在牛头周围还有星状物。这件调色板上的装饰被认为是确定的哈索尔形象。埃及国家博物馆收藏了一尊花岗岩雕刻而成的牛形哈索尔神像(见图14),牛头上有代表其神性的日轮(埃及众神都在不同程度上与太阳神有联系,因此日轮成为神像的标配),日轮前面还有代表哈索尔凶恶特质的眼镜蛇。在一件埃及纸草画上,作者刻意在芦苇从中隐现的牛头哈索尔上表现出“神圣之眼”(见图15),暗示着牛神是太阳神眼睛的化身。

图13.涅加达文化的牛神调色版

图14. 埃及国家博物馆收藏的牛形哈索尔雕塑(图片来自网络)

图15. 纸草中的牛形哈索尔 更为常见的哈索尔形象则是人形,头上有一对牛角标识其特质。著名的孟考拉三人雕像(见图16)是开罗埃及国家博物馆的经典藏品,雕塑用片岩雕刻而成,中间头戴白色王冠者是的孟考拉(古王国第6王朝的法老),他的右边就是女神哈索尔。她身着一袭几乎透明的纱袍,头上的牛角很像是羚羊角,两角之间是象征神性的日轮,但没有眼镜蛇。女神形象的哈索尔也出现在诸多壁画、浮雕中。

图16. 孟考拉三人像

图17. 哈索尔柱头(图片来自网络) 哈索尔还出现在建筑柱头装饰上。为了适应柱头局促的空间,一般情况下,哈索尔只以人头面目出现,保留了女神的假发,但省略了双角和其他代表其神性的符号(见图17)。唯一能够辨认其身份的是一对牛耳。 牛的形象并非哈索尔神的专属肖像,天空女神努特也有这种化身。努特除了人形之外,还经常表现为长着一对巨大的翅膀,是庇护死者通往阴间的保护神。在埃及神庙的壁画中,努特神也经常以牛的形像出现,身上装饰着星辰,代表着天空。 在古埃及,牛是权力与力量的象征。著名的纳尔迈调色板(图18)描绘了第一个统一埃及的法老——纳尔迈。在调色板顶端突出部分,两面都雕刻着长着牛角的女神。一般认为是哈索尔的形象,但英国埃及学大师伊恩·肖则认为,这是上埃及第7个州的保护神——芭特神的形象[4]。关键在于调色板反面的下部,雕刻着一头公牛,巨大的角撞破了敌人的城垣,迫使敌人匍匐投降[5]。调色板正面中心,雕刻着纳尔迈举着权杖击打敌人;反面上方,纳尔迈在视察对俘虏行刑的场面。因此,正反两面都是在表现王朝统一的战争,以及法老的胜利。公牛突破城墙,自然会让人联想到法老的力量和权威。

图18. 纳尔迈调色板,埃及国家博物馆藏 西亚与伊朗 西亚是驯化牛的原产地之一,也是最早的牛崇拜发源地。上文提及的牛头纹彩绘陶碗,就是早期牛崇拜的代表。 与埃及不同,在古代西亚人的头脑中,人与动物的界限是分明的。西亚神话中的神明都以人的形象出现,而那些动物,尤其是凶猛的动物(或者是人与动物的结合体),则都是与神敌对的邪恶的象征。两河流域的自然环境十分严酷,干旱的荒漠、寒冷的高原与不时泛滥的河水时刻考验着人们的生存。因此,西亚神祗大多以喜怒无常的面貌出现,他们既是世界秩序的建立者、维护者,也可能随时对人类施以暴虐。而那些动物,则根本上就是残酷世界的象征。因此,从巴比伦到亚述的壁画、美术作品中,经常能够见到国王狩猎狮子的图像。一方面,这类题材表现了国王或者神明的勇猛和威力;另一方面,猛兽被残忍地杀死,也暗示着邪恶力量又一次被战胜。图19是亚述帝国国王亚述巴尼拔(公元668—前627年在位)宫殿浮雕壁画,画面中的狮子身中数箭,口喷鲜血,即将死亡。这是一幅狩猎壁画的局部,在其他部分,描绘了亚述巴尼拔用短剑直接杀死狮子的场景。

图19. 将死的狮子浮雕,尼尼微出土,约公元前7世纪,大英博物馆藏

图20. 猎牛浮雕,尼尼微出土,公元前695年,德国佩拉蒙博物馆 在狩猎浮雕壁画中,牛是仅次于狮子的题材。德国柏林佩拉蒙博物馆收藏了一幅公元前7世纪初的亚述浮雕(见图20),画面上中心地位的是一头公牛,正在向前奔逃,后脑和脊背上中了三只箭。牛即将被三匹马拉的战车追上,战车应该在与之紧邻的另一幅浮雕壁画上。画面下方另外一头牛已经匍匐在地,奄奄一息。上揭两幅浮雕壁画可以看出,狮子和牛在狩猎题材中处于同样的位置,说明两者拥有相同或相近的象征意义。 在最早的史诗《吉尔伽美什》中,就有许多关于牛的描写和故事。史诗开篇这样介绍乌鲁克的国王吉尔伽美什:他的孔武有力就像是一头野牛。因为吉尔伽美什十分暴虐,天神造出了一个叫做恩奇都的“人妖”,他与野兽为伍,形状也颇具野兽的特质。虽然史诗并没有明确指出恩奇都身上到具有什么动物的特点,但在一些滚筒印章中,恩奇都长着牛角和尾巴,似乎是牛和人的结合体[6](见图21)。恩奇都与吉尔伽美什不打不成交,最终成为好朋友。两人合作杀死衫妖芬巴巴后,战争女神伊什妲尔(也是情欲女神)爱上了吉尔伽美什,并向后者求婚。遭到拒绝后,伊什妲尔央告父亲——天神阿努,降下巨大的牛怪危害人间。

图21. 滚筒印章,美索不达米亚出土,公元前2200年,平山郁夫丝绸之路美术馆藏。左边边长牛角者可能是恩奇都 吉尔伽美什与恩奇都再度联手,消灭了牛怪,成为英雄[7]。在史诗中,牛被赋予了负面特质,具有破坏性。当吉尔伽美什作为暴虐的君主时,人们用“野牛”来形容他。“人妖”恩奇都起初只吃草,饮河水,与野兽同处,不懂得人的生活。这时的他被人视作牛形怪物。但当他进入乌鲁克城,真正成为了人,便再也没有牛的特性。天神降下危害世界的怪物也不是别的动物,而是牛。这些都说明了牛在古代西亚人的心目中,是混乱、野蛮的代表,是天神恣意向人类施虐的工具。

图22. 一对拉玛苏雕像,霍尔萨巴德出土,大英博物馆藏 牛在古代西亚的神话世界并不全都是邪恶的妖魔,有时也以“瑞兽”的形象出现,例如人面牛身的拉玛苏(Lamassu),或称舍杜(Shedu)。这种神兽长着男性的面庞,胡须垂胸,头上戴男性头巾,肩生双翼。最为有趣的是,拉玛苏经常表现为五条腿,大概是因为想让观众从侧面观看时仍然觉得它是四条腿的缘故。拉玛苏最早能够追溯到公元前3000年的埃布拉(在今天叙利亚西部)。公元前10世纪,新亚述王国的国王提格拉特-帕拉沙尔二世统治时期,出现了典型的拉玛苏雕塑。在亚述首都霍尔萨巴德(又称杜尔-沙鲁金),经常可以见到成对的拉玛苏雕像矗立在城门或宫殿大门(图22)。由于有的拉玛苏形象是狮身人面,因此有人将其与埃及的斯芬克斯划归同类。不管拉玛苏的来源如何,在亚述帝国时期,它作为宫殿或城市守卫者的身份是明确的。巴比伦城的伊士塔尔门上,整齐地排列着各种异兽,其中也有健硕的公牛和沉郁的狮子(见图23-1)。或许这些神话中的猛兽经历了神、人的驯服,成为世界秩序的一员,并以其特殊的力量保卫着人间的君主。这很像《西游记》中那些被神佛降服的妖怪,很多也被纳入到“体制”,修成“正果”。中国东汉时期出现的带翼神兽,六朝时期的“天禄”、“辟邪”,都是受到了西亚拉玛苏或者牛怪的影响。 当然,亚述人脑海中的牛也有温情的一面。大英博物馆收藏了一件亚述时期象牙雕的残件,主体是一头母牛,正在回首俯视身下吮吸奶水的牛犊。由于是残件,我们无法判断这对母子在原件上是否是分开的。这组雕刻虽然只有8厘米长,却充分展现了牛的舐犊之情,同时,其珍贵的材质也表明时人对牛主题是多么重视。(见图23-2)

图23-1:巴比伦伊士塔尔门上的牛,德国佩拉蒙博物馆藏

图23-2:象牙雕母子牛,公元前900年—前700年,大英博物馆藏 最早发明金属货币的国家,是小亚细亚的吕底亚。公元前6世纪,吕底亚国王克罗伊斯开始铸行金银货币。金属货币给这个国家带来了难以想象的财富,直到今天,西方还有一句形容富有的谚语:“像克罗伊斯一般富有。”有趣的是,人类历史上第一批金属货币上戳印的不是其他什么,而是狮子与公牛(见图24)。尽管货币本身体量极小,形状也不规则,但币面印纹中狮子的凶猛与公牛的雄健,却清晰可辨。这充分体现了西亚人对于牛和狮子主题的偏爱。

图24. 克罗伊斯银币,公元前6世纪,土耳其出土,大英博物馆藏 通过对比我们发现,古埃及的牛神形象亲切和蔼,是哺育人类的母亲神。即便在展示牛的力量和权威时,也尽可能地将其表现为“正能量”。而西亚的牛则是怪物,是世界的“负能量”,需要时刻堤防或随时要与之战斗。即使像拉玛苏这样相对温顺的牛怪,也只能以王权的“仆从”身份出现,并非崇拜的偶像。 伊朗高原位于西亚和中亚之间。起源于南俄草原、属于雅利安民族一部的波斯民族最先来到伊朗东部定居。早期的伊朗高原除了波斯人外,还有米底、埃兰等国族。作为东西交通的孔道,伊朗不仅受到西亚文明的影响,而且受到来自印度文明的的影响。因此这一地区的公牛崇拜也带有多元因素。公元前3000年左右出现的雅利安人宗教——琐罗亚斯德教,后来成为波斯帝国的国教。这种宗教脱胎于更加古老的密特拉教,而后者则经常与公牛牺牲联系在一起[8]。足以证明,伊朗地区的公牛崇拜有着更早的来源。 古印度 印度河流域最早的哈拉帕文明,有很多未解之谜。其中最引人注目的就是成批出土的印章。这种印章一般只有几平方厘米大小,石质材料,上面刻着至今未能识读的文字,而且还有动物形象。这些动物形象中出现频率最高的就是牛,其次是大象,偶尔还有犀牛、猿猴等(见图25)。由于哈拉帕印章中的牛经常以纯侧面形象出现,首次发现这一文明的欧洲人还以为那是独角兽,因而惊奇不已。之后人们才逐渐发现,这是印度驼峰牛的侧面照。 哈拉帕文明是一个成功的商业文明,哈拉帕人将印度的棉花、陶器贩卖到美索不达米亚、埃及,从阿富汗、伊朗那里交换宝石、贵重金属。这些长距离的商业活动,把印度河、幼发拉底河与底格里斯河、乌浒河(在今中亚地区)以及尼罗河之间的广大区域连成一片[9]。为了满足商业运输的需要,哈拉帕人还发明了轮子[10]。他们不仅把商品运输到各地,而且也是欧亚大陆文化交流的参与者。作为标志货物、私人印信的石质印章是重要的文化传播工具和见证。在今天的埃及、伊拉克、伊朗、阿富汗等地,到处可以发掘到哈拉帕印章。印章文字影响了埃兰文字的产生,印章图案中显示出的对牛、太阳、蛇的崇拜与埃及非常相近。总之,哈拉帕商人,是早期欧亚大陆文化交流的使者。

图25. 哈拉帕文明印章,约公元前2500—前1750年,大英博物馆藏 直到公元前1500年,哈拉帕文明突然中止,取而代之的是来自南俄草原的雅利安人。关于该文明的消亡有众多解释。传统上认为,雅利安人的入侵是导致哈拉帕文明灭亡的直接且主要原因。印度史诗《罗摩衍那》中罗摩和魔王罗波那之间的战争,就是雅利安人对土著哈拉帕人的征服之战。2016年票房大卖的印度电影《巴霍巴利王:开端》,就有白皮肤的雅利安人大战黑皮肤的哈拉帕人(《梨俱吠陀》中称之为“达萨”[11],即奴隶)的场面。但当代考古学者更多地认为,哈拉帕文明的衰落和气候变迁有关,而雅利安人的入侵则是压死骆驼的最后一根稻草。 游牧为生的雅利安人进入印度后,很快就接受了当地原有的宗教传统。比如哈拉帕人的生殖之神,被雅利安人继承并发展为创造世界的湿婆大神。前者的公牛崇拜也被后者继承并加以融合。在雅利安人统治印度后不久,知识阶层便创作或集结了几部经典史诗——四大吠陀[12](梨俱、娑摩、夜柔、阿闼婆),其中以梨俱吠陀出现最早也最为重要。在为四大经典注解的“梵书”、“奥义书”中,雅利安印度人把宇宙设想为一个“宇宙牛”或“宇宙马”[13]。将宇宙想象成马很容易理解,因为雅利安人是马上民族,他们的四处迁徙把马车技术传播到欧亚大陆很多地方。而且,在早期吠陀时代,印度宗教中以“马祭”规格最高,体现了雅利安人对马的尊崇。但“宇宙牛”的设想应当是吸取了哈拉帕文明的牛崇拜思想。

图26. 南迪雕像,印度迈索尔(今卡纳塔克邦),17世纪 湿婆神是吠陀时代创造的“二代神”,其父是创世大神梵天。但是到了后来,湿婆成为至上神[14],身兼毁灭之神与创造之神于一体。在印度宗教中,湿婆总是以蓝色皮肤、手执钢叉的形象出现。他的坐骑是一头名叫南迪的公牛。南迪不仅是大神的标配座驾,而且象征着男性生殖力。这个名字的意思是“欢喜”,因此作为喜乐神,南迪也成为印度人崇拜的偶像(见图26)。随着印度教在世界范围的传播,在柬埔寨等东南亚国家也有南迪崇拜的痕迹(见图27)。

图25. 南迪雕像,柬埔寨波萝勉省出土,前吴哥时期(7世纪)(图片来自网络) 在印度教基础上兴起的佛教,也继承了前者对牛的崇拜。《胜鬘经》、《佛说无量寿经》等佛经中将佛、菩萨比作“牛王”加以赞颂。《妙法莲花经》中用大白牛车比喻唯一佛乘,即大乘妙法。藏传佛经格鲁派尊奉的大威德金刚(见图26),是密宗无上至尊的明王,也是文殊菩萨的法相之一,有降服阎魔的威力。大威德金刚的本相即是牛头人身。

图26. 大威德金刚造像,清,故宫博物院藏(图片来自网络) 古希腊 在希腊伊拉克利翁博物馆的展厅中,有一件牛头形酒具(见图27)吸引了很多观众。牛头用皂石雕刻,形象十分逼真,面部和颈部还用刻画细致地表现出体毛和纹饰,眼镜用水晶和碧玉、鼻孔用珍珠母装饰,牛角长大弯曲,表面鎏金。这样奢华地雕琢一件酒具,究竟意味着什么? 这件牛头酒具属于克里特的米诺斯文明。熟悉希腊神话的读者一定对米诺斯和牛的故事倍感亲切。据传说,克里特国王米诺斯的王后生下一个半人半牛的怪物,名为米诺陶洛斯。米诺斯特意造了一座迷宫圈禁他。后来雅典国王忒修斯在克里特公主的帮助下,深入迷宫杀死了牛怪。19世纪,英国考古学家在克里特岛的克诺索斯发现了规模宏大、结构复杂的宫殿建筑遗迹,以及同时代的相应的考古学文化。于是就用希腊神话中的米诺斯来命名这一遗址。

图27. 牛头形酒具,克里特出土,公元前1600年—前1400年,希腊伊拉克利翁博物馆藏 米诺斯文明是希腊早期的青铜文明。在这一时期的克里特岛,到处都有牛的形象。从壁画到雕塑,再到陶器纹样,到处充满了牛的主题。最为著名的是克诺索斯的米诺斯王宫湿壁画,画面表现的是一头奔跑的公牛,一人跃起在牛背上做空翻造型,还有两人分别站在牛的前后方(见图28)。在一件几乎同一时期的泥塑上,也有相同的主题。牛头甚至成为一种含义丰富的符号,进入到文字系统中。牛头和双刃斧组合而成的复合符号,被认为代表太阳神。很多学者认为,希腊早期宗教对牛的重视,很可能是受到了古埃及宗教的影响。尤其是关于太阳神崇拜和牛的关系问题上。(关于米诺斯文明与埃及之关系,具体请参见本书《石头与青铜连接起来的地中海世界》相关内容)

图28. 跳跃牛背壁画,克诺索斯宫殿遗址,希腊克里特,公元前1600—前1450 希腊文明的兴起是环地中海地区文明互动的结果。在埃及与西亚两个文明火炉炽热的烘烤下,希腊这座“孤岛”的文明日臻成熟。经过米诺斯文明、迈锡尼文明的积淀,辉煌的古希腊文明破茧而出。从埃及和西亚继承的公牛崇拜,成为文化基因,注入希腊文化的血液中。其实牛怪米诺陶洛斯的传说,就是米诺斯文明在希腊神话中展现出的历史记忆。在希腊神话中,还有很多与公牛相关的传说。最著名的就是宙斯与欧罗巴的爱情故事。(见图29)

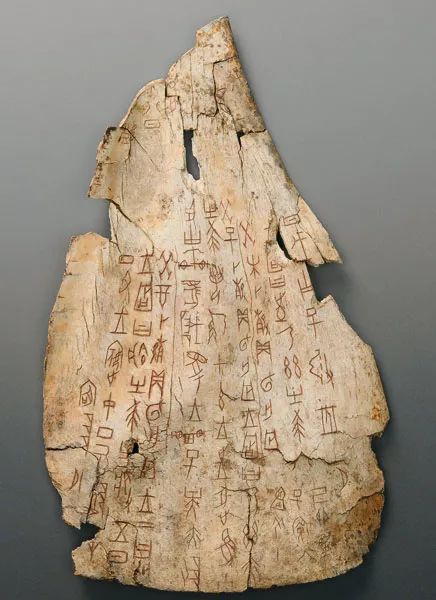

图29. 诱拐欧罗巴,让-弗朗索瓦·德·德鲁特绘,华盛顿国家艺术馆藏 欧罗巴是腓尼基国王阿哥诺尔的女儿,在爱神阿芙洛狄忒的设计下,梦见亚细亚大陆变成了一位美女,而对面的大陆也变成一个陌生女子。后者预言欧罗巴将成为宙斯的情人。而宙斯的确垂涎欧罗巴的美色。为了避免妻子赫拉的嫉妒,宙斯变作一头公牛,引诱欧罗巴骑上他,并渡海将她带到了另一片土地。后悔不已的欧罗巴最终听从了阿芙洛狄忒的安排,成为宙斯的情人,并为他生下三个儿子:米诺斯、拉达曼提斯和萨尔珀冬。米诺斯就是克里特岛的君王,宙斯诱拐欧罗巴的故事就是前述米诺陶洛斯牛怪的“前传”。而欧罗巴也是今天欧洲名称的来源。 在荷马史诗中,奥德修斯之子忒勒马科斯与化身为门托尔的雅典娜来到皮洛斯城,发现那里的人们正在祭祀海神波塞冬。祭典上,人们一次宰杀了九头黑牛。后来雅典娜展示神迹,变成雄鹰盘旋天地的时候,涅斯托尔就用一头小牛向女神祈祷。奥德修斯的船停靠在特里那喀亚岛,等待有利风向的期间。这座岛屿是太阳神赫利俄斯(罗马称之为阿波罗)的圣岛,岛上放养着专供太阳神享用的圣牧群。水手们耐不住饥饿,不顾奥德修斯的劝告,偷吃了圣牧群的牛,结果奥德修斯的船只和手下遭到了惩罚。[15] 希腊神话中的牛,集中了两大文明传统的不同解读。米诺斯宫殿中吃人的米诺陶洛斯,似乎是西亚牛怪的投影——暴虐、残忍,与神有着千丝万缕的联系,却危害人间,最终被人类或半神除掉。而作为祭品的牛,则令人感到亲近。当欧罗巴看到宙斯变化的公牛时,不禁为其健壮的外形所迷倒。当人们在神圣典礼上大快朵颐的时候,对牛充满了欢悦之情。这些则很像埃及人对牛神的感情。而奥德修斯对于太阳神圣牛的敬畏,是否带有印度教牛肉禁忌的色彩,我们不得而知,却忍不住浮想联翩。 中国 由于驯化牛的技术传入中国的时间较晚(参见前文所述),史前时期的中国缺少牛形象的艺术品,涉及野牛形象的也不多见。新石器时代晚期,长江流域的石家河文化(公元前2800—前2200年)出土了许多陶塑动物,最为常见的是狗、鸡,甚至还有野生的象,但是没有牛。北方地区时代稍早的仰韶文化(公元前5000—前3000年),彩绘陶器上的动物纹样主要是鱼和蛙两种,基本没有陆生动物。而且,仰韶文化墓葬材料显示出,此时代表财富的是猪的数量[16]。很明显,无论是家养的还是野生的牛,都没有进入史前中国社会的视野,至少没有引起任何重视。 进入商周时期,牛在“礼制社会”发挥日益重要的作用。首先,牛作为最高等级的祭祀牺牲,进入礼制殿堂。在商代晚期的甲骨文中就已经出现了“牢”字。与今天的牢字有所不同,甲骨文牢字,外面像牛圈之形,圈内有牛。有时,圈内是羊[17]。“牢”在商代是祭祀的牺牲。从这个字的偏旁有时从牛、有时从羊可见,当时的祭牲以牛和羊为主。在一篇记录了祭祀商王先祖的甲骨刻辞中,一次祭祀竟然杀牛多达三百头。在周代礼制文献中,牢分大小两种。太牢是祭祀、会同、宾宴中最高等级祭品或食物,一般由牛、羊、猪三种肉类组成,有时单独用牛也可称太牢;少牢则只有羊,或者羊、猪并举;只有猪的祭品则称“馈食”。在先秦祭品及食物等级中,牛显然占据了制高点。而且,根据毛色、体形,人们还把牛分作好几种,不同身份等级的贵族,需要按照规定使用不同等级的牛。比如,《礼记·曲礼下》说:“天子以牲牛,诸侯以肥牛,大夫以索牛。”[18]而士一级的贵族只能用羊和猪。对于宗庙祭祀,《礼记》还规定了,牛必须是“一元大武”,也就是一头肥大的牛[19]。正因为牛在礼制社会如此重要,所以,一国之君经过圈养祭祀用牛的地方时,都要从车上站起来,表示尊重。 其次是占卜领域。人们所熟悉的商代占卜用具是龟甲,其实当时更多的是用猪、羊、牛的肩胛骨进行占卜,偶尔也用鹿骨。实际上,用兽骨进行占卜,在中国可以追溯到新石器时代晚期。而且,“骨卜”传统在全世界范围内都有[20]。只是,商代人在选择兽骨时已经开始倾向于体量较大的牛骨了。我们从图30可以看出,这片卜骨就是用牛肩甲骨作为材料,上面刻写了上百字的内容,记录了6件事情的占卜内容,反面还有两条占卜内容。无论是龟甲还是牛骨,作为占卜工具,是因为古人认为这些动物有灵性,能够帮助人沟通神明,预知未来。

图30. 刻在牛肩胛骨上的“王宾中丁”卜辞,约公元前14世纪,中国国家博物馆藏 第三是青铜器装饰纹样。在商代青铜器上,最为常见的纹样是兽面纹,旧称“饕餮纹”。这种纹饰一般都占据器物腹部,也是器物表面积最大的区域,成为主体纹饰。兽面纹究竟哪一种动物的正面面孔,学术界众说纷纭,莫衷一是。然而在它的很多变形中,有一种可以明确判断是牛(见图31-1),因为这种类型的兽面纹长着一对水牛角,尽管其面孔大体上仍然保持着类似肉食动物的模样。兽面纹一直延续到西周早期,牛形兽面自然也在西周青铜器中能够看到(见图31-2)。不仅是纹样,而且还有整个器物都塑造成牛的造型。在先秦时期的青铜器中有一种叫做“牺尊”的器类,指的是形状上模仿真实或想象的动物形态的酒器。牺尊传统从商代一直延续到两汉时期,多呈现为鸟、象、貘等动物形象,也有牛形牺尊。(见图31-3) 关于兽面纹,国内外学术界存在很多不同的解释。美国华裔考古学家张光直先生,根据遍布东北亚地区的萨满教传统认为,商代青铜器上的神奇动物纹样是巫师沟通神明的媒介。而日本学者林巳奈夫则认为,这些兽面纹是商代宗教中至高神——“帝”的形象。只不过商人的帝并非只有一个,针对不同的领域有不同的帝对之保护。例如,头上长着水牛角的兽面纹可能是水田作物的保护神[21]。直接模仿动物形态的牛形牺尊,是否与牛形兽面纹饰有关联我们不得而知,但是很有可能与牛在祭祀或礼仪活动中的崇高地位有关。

图31-1. 牛鼎,河南安阳侯家庄1004大墓出土,商代晚期,台湾“中央研究院”藏;

图31-2. 伯矩鬲,北京房山琉璃河出土,西周早期,首都博物馆藏。

图31-3. 牛形牺尊,春秋,上海博物馆藏 “生食”与“熟食” ——公牛崇拜全球化的人类学解释 法国学者皮埃尔·维达尔-纳凯对希腊神话进行了细腻的结构主义人类学解读,这对于我们理解牛在人类历史时期神话以及相关艺术创作中的重要地位很有启发。结构主义人类学是建立在20世纪初结构主义理论基础上发展出的文化人类学流派。20世纪60年代,在卓越的人类学家——列维-斯特劳斯的天才努力下,结构主义人类学横空出世,并对当时的符号学、阐释学、历史学等诸多学科产生巨大影响。与之前流行的功能主义人类学相反,结构主义人类学反对把人类的各种文化现象视作互不相干的、仅具现实功能意义的现象,而是将人类社会看做一个有机整体。这一理论致力于探寻社会最本质的结构,认为无论文化表象如何纷纭复杂,其结构内核是二元对立。受结构语言学的影响,结构主义人类学特别注重用“共时性”方法解读历史和神话,而不是像历史学家那样只从“历时性”眼光看待宗教、社会问题,只有这样才能认识到其背后隐藏的真实的结构。[22] 维达尔-纳凯巧妙地运用了列维-斯特劳斯的“生食”-“熟食”理论。这一对概念貌似是在描述人类历史上的两个阶段,其分水岭是人类学会使用火。但在列维-斯特劳斯看来,这实际上代表了人类社会对于野蛮和文明两种状态的区分。这里的“生食”不是泛指一切未经火烹饪的食物,而是特指食生肉甚至人肉;而“熟食”则指粮食或家养动物,总之与动植物的“驯化”有关。作为历史记忆,进入文明社会的人类群体,仍然将其他“异己的”人群或文明视作“食生肉”的野蛮人。维达尔-纳凯将这一对对立概念视作希腊神话(文学)的核心解构,同时从神话文本中寻找暗含这一解构的隐喻。 例如,荷马史诗《奥德赛》中,奥德修斯历经磨难辗转返回家园的故事,在传统文学和史学研究看来,是古希腊在地中海各地建立殖民地的历史记忆[23]。然而,在纳凯看来,奥德修斯所经历的地方都是非人类世界,而史诗的另一条平行叙事——其子忒勒玛科斯寻父之路——却恰恰相反,一路经过的都是人类世界。“非人”世界不仅仅居住着各种神祗(如卡吕普索)、妖怪(如唱歌引诱海员的塞壬们),而且有的非人世界的居民貌似人类,但由于他们“不吃粮食”,不耕种土地,不蓄养家畜,因此在希腊人看来就不属于人类。这里虽然没有明确提及火,但吃粮食和家养动物意味着熟食,而吃“落拓枣”和猎物则意味着生食。反观忒勒马科斯和雅典娜游历的地方,都有城墙、建筑、耕种和祭祀。两下对比我们可以清楚地看到,“人”与“非人”实际上是文明与野蛮的分界,是希腊神话中最核心、最本质的二元对立结构。[24] 这种二元对立和牛的关系曲折地联系在一起。牛在古希腊祭神仪式上是最为崇高的祭品,而只有家养的驯化牛才能成为祭品(上述太阳神的圣牧,即暗示了牛的属性),野生牛则不能进入正常祭品范畴。驯化-祭祀-熟食,与狩猎-不祭祀-生食构成一对对立体系。因此,一个人群是否属于“人”(文明)的范围,就要看他们是否用牛来祭祀神祗。赫尔墨斯奉宙斯之命来到小岛,劝说卡吕普索释放奥德修斯时开玩笑说:“有谁愿意越过无边的海水来这里?附近没有凡人的城市,从而也没有凡人向神明敬献祭礼和辉煌的百牲。”[25]按照纳凯的理论,赫尔墨斯所说的没有城市和凡人,未必是空无一人,很可能是指没有“文明”的人类社群。 在西亚文明中,这种“二元对立”也很明显。我们看到亚述浮雕石板上,代表混乱与无序的狩猎对象是野牛,《吉尔伽美什》史诗中非人怪物恩奇都也是野牛。而守卫大门的拉玛苏(舍杜)至少理论上是受人豢养的神兽,反而是秩序的护卫者。 另一种考古人类学解释,表面上似乎否定了公牛在“文明”-“野蛮”转换过程中的作用,但是却仍然没有否定这种结构性转变。法国考古学家雅克·库文对近东地区前农业时代定居遗址进行了较为全面的研究,他认为,在动植物驯化的前夜,以野生公牛为符号的象征物品已经普遍存在,而公牛不仅象征着男性法则,而且象征着自然的不可驯服[26]。他的核心观点似乎在暗示,公牛崇拜之所以成为一个全球现象,是人类从游猎到定居行为模式转化的分水岭。 无论是从游猎到定居的行为模式转化还是从狩猎采集到农业的生计模式转化,公牛崇拜都起到了分野和标志的作用。这或许是我们理解公牛在早期人类社会以及文明中的地位和价值的关键。 --------------------- 注释: [1] (英)杰拉尔丁·平奇 著,邢颖 译:《埃及神话》,外语教学与研究出版社,2013年。第175页。 [2] (英)海伦·斯特拉德威克 编辑,刘雪婷、谭琪 等译:《古埃及史话:埃及的神》,上海科学技术文献出版社,2014年。第56页。 [3] 调色板是古埃及人化妆用具,用以研磨描画眉眼的石板。在本书《石头与青铜连接的世界》一章中有解释。 [4] (英)伊恩·肖 著,颜海英 译:《探秘古埃及》,外语教学与研究出版社,2015年。第182页。 [5] Toby Wilkinson, The Rise and Fall of Ancient Egypt, Random House, 2013. P7. [6] (美)斯蒂芬·伯特曼 著,秋叶 译:《古代美索不达米亚社会生活》,商务印书馆,2016年。第251页。 [7] 赵乐甡 译:《吉尔伽美什》,译林出版社,1999年。 [8] (英)彼得·沃森 著,胡翠娥 译:《思想史:从火到弗洛伊德》,译林出版社,2018年。第159页。 [9] (印)D. P. 辛加尔 著,庄万友 等译:《印度与世界文明》,商务印书馆,2015年。第16页。 [10] Hasenpflug, Rainer, The Inions of the Indus civilisation, Norderstedt, Germany, 2006. [11] (美)米哈伊尔·伊利亚德 著,晏可佳、吴晓群、姚蓓琴 译:《宗教思想史》,上海社会科学出版社,2004年。第168页。 [12] “吠陀”的梵语写作Veda,意为“神圣的知识”,与英文wit 、wisdom,以及拉丁文video、德文wissen具有共同词根。 [13] (美)约翰·B·诺斯、戴维·S·诺斯 著,江熙泰 等译:《人类的宗教》,四川出版集团、四川人民出版社,2005年。第77页。 [14] (美)米哈伊尔·伊利亚德 著,晏可佳、吴晓群、姚蓓琴 译:《宗教思想史》,上海社会科学出版社,2004年。第183页。 [15] (德)斯威布 著,楚图南 译:《希腊的神话和传说》,人民文学出版社,1959年。 [16] 笔者于2000在河南省邓州市八里岗村参加考古实习,亲自发掘过一处仰韶文化墓葬群。墓地一端有一个陪葬坑,里面堆积了数百具猪下颌骨。 [17] 李孝定:《甲骨文字集释》,“中央研究院历史语言研究所”出版,1970年。第3013页。 [18] 【清】孙希旦:《礼记集解》,中华书局,1989年。第153页。 [19] 元是头,武是蹄足,牛的蹄足大表明体形肥大。一元大武就是一头大牛的意思。 [20] 李零:《中国方术考》,东方出版社,2001年。第58页。 [21] (日)林巳奈夫 著,常耀华 等译:《神与兽的纹样学——中国古代诸神》,生活·读书·新知三联书店,2009年。第37页。 [22] (法)弗朗索瓦·多斯 著,季广茂 译:《从结构到解构:法国20世纪思想主潮(上卷)》,中央编译出版社,2004年。第20-21页。 [23] K. W. 格兰斯登 撰,唐均 译:《荷马与史诗》,收入(英)M. I. 芬利 主编,张强 等译:《希腊的遗产》,上海人民出版社,2016年。第102页。 [24] (法)皮埃尔·维达尔-纳凯 著,张竝 译:《黑色猎手:古希腊世界的思想形式和社会形式》,华东师范大学出版社,第33—37页。 [25] 王焕生 译:《荷马史诗·奥德赛》,人民文学出版社,2003年。第88页。按:杨宪益译本中只说“圣洁的牺牲”,没有提到“百牲”。 [26] 转引自(英)彼得·沃森 著,胡翠娥 译:《思想史》,第85页。 (本文原刊载于《“平民情怀——平山郁夫藏丝路文物展”图册》。本文部分配图来自网络。)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |